« Le 14 juillet 1789, le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Et toujours durant notre histoire nous avons trouvé (…) des alliés sûrs et des amis. Les États-Unis d’Amérique sont de ceux-ci ». C’est avec ces mots qu’Emmanuel Macron accueillait le président Donald Trump le 14 Juillet 2017, suggérant une amitié pluriséculaire entre les deux pays. Et une filiation entre la Guerre d’indépendance américaine et la Révolution française, la Constitution des États-Unis et la Déclaration de 1789. Une continuité transatlantique qu’incarne le marquis de La Fayette, « héros des deux mondes », dans l’imaginaire collectif. Cette vision des choses néglige les fractures survenues entre les deux républiques sur la question de l’esclavage et des colonies. Dès le départ, les colons esclavagistes français considèrent avec scepticisme l’agitation révolutionnaire en Métropole – et avec intérêt l’expérience sécessionniste américaine. Lorsqu’une insurrection de travailleurs asservis éclate dans les colonies françaises et que la République jacobine finit par abolir l’esclavage, les États-Unis opèrent un rapprochement stratégique avec les colons français. Au point d’en arriver au stade d’une « quasi-guerre » avec la France…

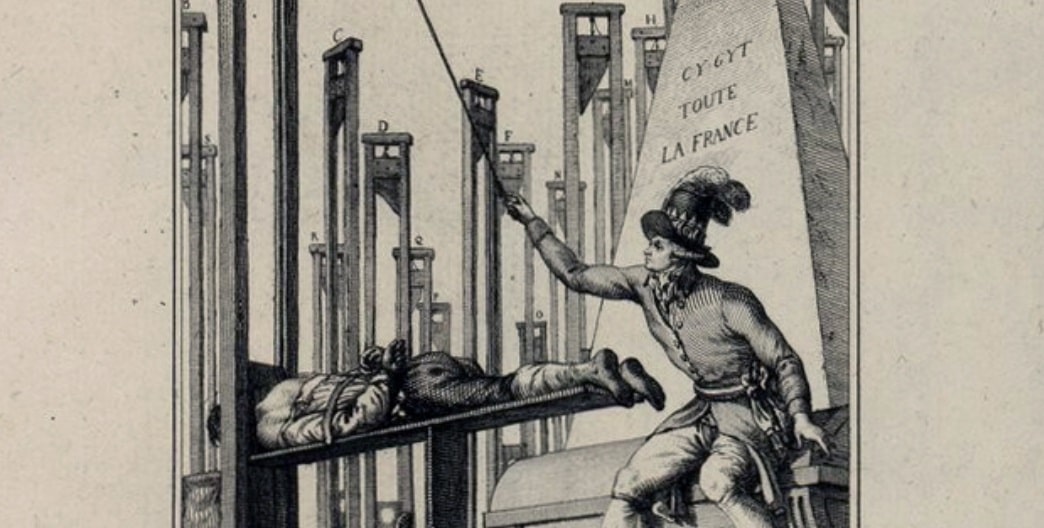

« J’ai toujours été pour une république libre, pas pour une démocratie, qui est un gouvernement arbitraire, sanglant, tyrannique, cruel et intolérable ». À l’origine de ces propos, l’un des « pères fondateurs » des États-Unis d’Amérique, le président John Adams, frère d’armes de Georges Washington – second chef d’État américain et premier locataire de la Maison Blanche. Dans ce le même texte, Adams évoque avec horreur Maximilien Robespierre, incarnation de la révolution jacobine française, comme « l’exemple parfait du premier personnage d’une démocratie ».

Cette opposition entre les révolutions américaine et française peut étonner. Depuis les années 1950, ces deux phénomènes sont tendanciellement regroupés dans une même séquence – la « révolution atlantique » – ainsi que dans une matrice idéologique commune : constitutionnelle, républicaine et libérale. Cette vision de l’histoire, initiée par Jacques Godechot et Robert Palmer, a été immédiatement critiquée par les historiens de l’école « jacobine » de la Révolution. Ces derniers considèrent qu’il s’agit là d’une lecture « atlantiste », motivée par la volonté de souder le bloc occidental face au communisme « totalitaire » dans le contexte de la Guerre froide.

Aujourd’hui, bien que la majorité des historiens reprenne une grille de lecture atlantique pour analyser « l’âge des révolutions », il s’agit plutôt de comparer celles-ci en insistant sur les éléments délaissés par les travaux de Godechot et Palmer. Désormais ce sont notamment « les enjeux coloniaux, la question de l’esclavage et de ses acteurs […], la Révolution haïtienne, les indépendances ibéro-américaines et la réfraction de ces évènements sur le continent africain1» qui font l’objet d’une attention particulière.

Des questions qui mettent en exergue l’ampleur des différences entre le « fédéralisme » américain et la radicalité révolutionnaire française et haïtienne. Et qui permettent de comprendre les convergences entre les « pères fondateurs » américains et les colons français de Saint-Domingue2, des Petites Antilles et de la Guyane. Si ces groupes coloniaux se réclament de la « révolution » – comprise comme une rupture avec les monarchies métropolitaines – ils n’en forment pas moins des aristocraties du « nouveau monde ». C’est ce dont témoigne la défense acharnée de leurs privilèges économiques, sociaux et raciaux ainsi que leurs revendications autonomistes vis-à-vis de la loi métropolitaine.

La possible diffusion de la révolution des esclaves de Saint-Domingue dans le reste des Antilles, voire sur le continent américain, est une source d’angoisse pour les États-Unis

Ainsi, c’est aux colons français de la Caraïbe que les insurgés américains peuvent être comparés, bien plus qu’aux révolutionnaires de l’Hexagone. À rebours du mouvement d’émancipation qui a conduit à l’abolition de l’esclavage par la République française en 1794, ainsi qu’à l’indépendance d’Haïti dix ans plus tard, c’est bien un phénomène de contre-révolution coloniale qui a vu le jour. Dans les colonies françaises comme aux jeunes États-Unis.

Le modèle américain, phare des colons français

Le 16 décembre 1773, une cinquantaine de colons américains s’introduit sur trois navires anglais amarrés dans le port de Boston afin d’y détruire une cargaison de 40 tonnes de thé importées depuis l’Angleterre. Désormais célébré aux États-Unis comme la Boston Tea Party, cet évènement incarne l’intensification des tensions entre les colons de la Nouvelle-Angleterre et la métropole britannique. Il marque le refus, par les « Treize colonies », d’accepter l’importation de marchandises à bas coût issues de Londres. En 1775, ces tensions dégénèrent en conflit armé, qui s’achève six ans plus tard par la bataille décisive de Yorktown.

Cette guerre marque une rupture significative puisqu’elle constitue la première sécession aboutie d’une colonie contre sa métropole. La lutte pour l’indépendance américaine, justifiée au nom des principes de liberté et de tolérance religieuse, fut avant tout motivée par des considérations économiques : l’émancipation d’un système commercial dominé par les Britanniques. Les Treize Colonies étaient alors devenues assez prospères pour se débarrasser de la tutelle de Londres, davantage perçue comme un fardeau fiscal que comme un protecteur. Devenus indépendants, les États-Unis ont atteint un double objectif : la conquête de la liberté commerciale mais aussi la consolidation du système colonial esclavagiste.

La naissance de cette nouvelle république suscite un fort intérêt dans les autres colonies esclavagistes où prospèrent des plantations administrées depuis l’espace américain ou les métropoles européennes. Les colons des Antilles françaises et en particulier de Saint-Domingue – premier producteur de sucre au monde – sont ainsi attentifs au processus américain. Malgré l’existence de l’Exclusif – un régime commercial interdisant aux colons français de faire affaire avec l’étranger –, les Treize colonies sont de longue date un partenaire économique prépondérant des Antilles françaises. Dès le milieu du XVIIIe siècle, l’Amérique du Nord commerçait douze fois plus avec les colonies françaises qu’avec les Indes occidentales britanniques. La guerre de Sept Ans (1756-1763) n’a fait qu’interrompre ce phénomène qui se poursuit au cours des décennies suivantes3. En outre, une très grande partie de la contrebande dans les Antilles est organisée par les négociants américains.

Dans un premier temps, la rébellion américaine est venue contrecarrer l’anglomanie des colons français qui idéalisaient jusqu’alors le self-government britannique et aspiraient secrètement à se placer sous tutelle londonienne4. Toutefois, les travaux de Giulio Talini ont montré que les colons français s’identifient rapidement aux revendications des insurgés américains. La lutte de ces derniers contre le système britannique fait écho aux revendications coloniales françaises contre le « despotisme ministériel ». Ainsi, la Chambre d’agriculture de la Martinique – institution représentative des grands planteurs blancs – écrit le 22 janvier 1780 que « la révolution en Amérique ne peut manquer d’en opérer une dans le commerce de toutes les nations5». La guerre d’indépendance, qui accrédite l’obsolescence d’un monde dominé par les monarchies européennes, constitue un catalyseur des revendications de liberté commerciale.

Bien que les colons dissimulent encore leurs aspirations sécessionnistes, le risque d’une séparation est bien compris dans l’Hexagone – et notamment par Turgot, l’ancien secrétaire d’État à la Marine et contrôleur général des Finances (1774-1776). La décision française de concéder des dérogations commerciales à l’Exclusif en 1784 peut être interprétée comme une tentative de répondre aux doléances des colons. Toutefois, ce régime d’Exclusif « mitigé » démontre à nouveau la prépondérance commerciale des États-Unis puisqu’entre 1786 et 1789 plus de la moitié des importations étrangères dans les ports coloniaux français sont américaines6. Ces raisons économiques déterminent les colons français à s’engouffrer dans la brèche ouverte par la Révolution pour concrétiser leurs velléités autonomistes. Avec pour phare le modèle américain.

Le lobbying colonial : une contre-révolution à son propre compte

Conscients des opportunités de réforme fiscale offertes par la convocation des États-généraux, les colons français parviennent à faire admettre leurs délégués parmi les représentants de la Nation en 1789. Dans le même temps, ils poursuivent un agenda sécessionniste larvé. À Paris, ils constituent un lobby dont l’objectif est d’obtenir l’autonomie politique des colonies, afin d’éviter que les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme puissent s’y appliquer. À ce titre, le dualisme juridique proclamé par la Constitution américaine de 1787, qui laisse chacun des États fédérés libres d’autoriser ou non l’esclavage et la traite, sert de modèle aux esclavagistes français7. Les planteurs des Antilles mettent ainsi en évidence la dichotomie qui existe entre les États américains du Nord, abolitionnistes, et ceux du Sud, esclavagistes8.

Afin d’atteindre leur but, les colons mettent en place une alliance de circonstance avec les députés des ports négociants métropolitains9. Cette stratégie permet de reléguer au second plan le conflit entre colons et négociants autour du commerce exclusif au nom de la préservation de leur intérêt commun : la pratique de l’esclavage et de la traite des Noirs. Ce sont ainsi les colons qui diffusent les « éléments de langage » repris par les négociants français, et qui justifient l’esclavage au nom de la différence de climat entre l’Europe, l’Amérique ou l’Afrique ; ou encore de l’infériorité supposée des Africains.

En parallèle de leur activisme esclavagiste dans l’Hexagone, les colons sont aussi des ségrégationnistes convaincus qui refusent d’admettre les « libres de couleur » au sein des assembles coloniales. Face à cette situation, les Noirs et Métis libres de Saint-Domingue déclenchent plusieurs révoltes, dont celle de Vincent Ogé, à la fin de l’année 1790, est demeurée la plus emblématique. La situation déjà très tendue de la colonie échappe à tout contrôle dans la nuit du 22 au 23 août 1791 lorsque les esclaves se soulèvent à leur tour dans la plaine du nord de Saint-Domingue. Afin d’éviter que l’Assemblée nationale ne mette fin au « préjugé de couleur » (la ségrégation au sein des « libres ») pour tenter d’apaiser les troubles, les colons entretiennent la désinformation sur la nature de la guerre civile.

Les États-Unis occupent une place centrale dans ce processus car, comme le rappelle l’historien Manuel Covo, ils constituent le principal canal de diffusion des informations coloniales vers l’Europe10. Dans le même temps, les colons français appellent à l’aide leurs homologues du monde hispanique et britannique. En février 1793, un groupe de colons, emmené par Pierre-Victor Malouet, négocie le traité secret de Whitehall qui propose de livrer Saint-Domingue à la Grande-Bretagne en échange d’une intervention de Londres pour mater la révolte des esclaves.

Les planteurs n’oublient pas de solliciter l’aide américaine. Bien que les États-Unis ne possèdent pas encore de marine de guerre, leur capacité à approvisionner rapidement les Antilles revêt un caractère vital dans le contexte de la révolution des esclaves. C’est pourquoi les planteurs de Saint-Domingue missionnent le « député extraordinaire » Joseph-Charles Roustan pour Philadelphie (alors capitale des États-Unis) afin d’obtenir des approvisionnements en nourriture et en munitions ainsi qu’un soutien militaire terrestre.

Cette délégation coloniale a été envoyée sans en avertir Paris. Cette volonté de court-circuiter l’Assemblée nationale indigne l’ambassadeur français aux États-Unis, Jean-Baptiste de Ternant, qui aurait rappelé à Roustan que Saint-Domingue est « une province de France et non un État indépendant11». Finalement, les États-Unis ne se portent pas au secours des colons. Cette inaction est sans doute due à la volonté de ne pas déclencher une guerre avec la France en intervenant directement dans l’une de ses colonies.

Progressivement, la situation géopolitique de l’espace américano-antillais se reconfigure autour de l’affrontement entre deux camps. D’un côté, une alliance informelle des puissances esclavagistes qui regroupe les colons français, les États-Unis et la Grande-Bretagne (avec l’appui moins déterminant de l’Espagne). De l’autre, une convergence idéologique croissante entre révolutionnaires français – qui se rallient aux thèses abolitionnistes – et mouvements insurrectionnels regroupant les « libres de couleur » et les esclaves de Saint-Domingue. Elle atteint son acmé le 4 février 1794, lorsque la République française proclame l’abolition de l’esclavage et un soutien militaire aux insurgés des colonies. Un retournement spectaculaire par rapport à la période précédente, durant laquelle les États-Unis avaient reçu l’appui de la France dans leur guerre fondatrice contre la Grande-Bretagne.

Ce basculement peut être considéré comme l’aboutissement de la rivalité coloniale franco-américaine. Cette dernière a modelé l’espace antillais au cours du XVIIIe siècle ; ainsi que le rappelait le président John Adams : « le commerce des Antilles fait partie du système américain12». On peut aussi y voir des raisons idéologiques. Aux yeux des Américains, l’ancienne métropole britannique serait devenue un allié bien plus recommandable que la France révolutionnaire, qui a proclamé l’abolition universelle de l’esclavage tout en suivant une politique économique perçue comme dirigiste et hostile au libre commerce. Surtout, la possible diffusion de la révolution des esclaves de Saint-Domingue dans le reste des Antilles, voire sur le continent américain est une source d’angoisse et un repoussoir absolu aux États-Unis.

Les États-Unis : refuge et base arrière des colons français

Pour l’heure, ni la Révolution haïtienne, ni l’abolition française de l’esclavage le 4 février 1794 n’impactent durablement le système esclavagiste américain. Certes, la crainte de la contagion révolutionnaire conduit le Congrès américain à promulguer une loi interdisant la traite (c’est-à-dire le commerce d’esclaves mais non l’esclavage) au niveau fédéral en 1794. Cette action législative reste pourtant lettre morte. En effet, la diminution des campagnes de traite, due à la révolution de Saint-Domingue a été compensée dès 1796.

Cette « quasi-guerre » ayant opposé les deux Républiques laisse des traces. Elle pousse ainsi les États-Unis à se doter d’une marine de guerre pour la première fois.

Pire : entre 1794 et 1800, les exportations américaines d’esclaves doublent en direction de la colonie espagnole de Cuba (1997 expéditions en 1794 contre 3906 en 1800) tandis que les importations vers la Géorgie et les Carolines explosent (400 expéditions en 1794 contre 5655 en 1796, avant un coup d’arrêt entre 1798 et 1800, du en partie au conflit avec la France)13. Afin d’expliquer l’absence d’effet de la loi anti-traite de 1794, le chercheur Andy Cabot pointe l’inexistence d’une flotte de guerre capable de contrôler l’application de la loi. Il rappelle également la force du lobby esclavagiste au Congrès, notamment parmi les représentants des Carolines, de la Géorgie et de Rhode Island.

Dans le même temps, les États-Unis deviennent un point d’appui essentiel des colons français. Des milliers d’entre eux y trouvent refuge après avoir fui Saint-Domingue au cours de la décennie 1790-1800. Dans les villes de la côte atlantique (Boston, New York, Philadelphie, Baltimore principalement), les planteurs français trouvent non seulement un refuge mais aussi des soutiens politiques. Ainsi Pierce Butler, planteur de coton et sénateur pour la Caroline du Sud, apporte son aide matérielle et logistique au retour en France de l’ancien gouverneur de Saint-Domingue, Thomas Galbaud du Fort et de plusieurs commissaires représentant les colons exilés14. Réfugié aux États-Unis en 1793, Galbaud est alors chargé d’entretenir la désinformation coloniale en plaidant la cause des planteurs et en discréditant l’action des abolitionnistes.

Les ports du nord-est des États-Unis servent aussi de base arrière pour les navires du commerce français qui peuvent s’y mettre à l’abri. L’historienne Silvia Marzagalli explique que certains négociants métropolitains s’y rendent afin de se redéployer « sur l’échiquier international en délocalisant leurs activités à l’étranger15». De son côté, Guy Saupin montre que la neutralité américaine est bien utile pour faire transiter les denrées coloniales récupérées par les négociants avant leur réexportation vers le Vieux continent par l’intermédiaire de la Grande-Bretagne et des ports d’Europe du Nord16. Aux États-Unis, ces négociants français retrouvent les colons de Saint-Domingue en exil et commencent à ébaucher les moyens de restaurer l’ordre prérévolutionnaire aux Antilles.

Plus les convergences s’approfondissent entre esclavagistes français et dirigeants américains, plus les divergences se creusent entre Philadelphie et Paris. Cette évolution est notamment illustrée par la signature du traité anglo-américain de Jay qui, en novembre 1794, autorise les Britanniques à saisir les marchandises françaises transportées sur des navires américains. Ce traité déclenche la fureur de Paris et la situation s’envenime jusqu’au déclenchement d’un affrontement naval non-déclaré entre Français et Américains. Connu sous le nom de « quasi-guerre », ce conflit éclate en 1798. Au cours de celui-ci, plus de 800 bâtiments américains sont arraisonnés par les corsaires français, ce qui détermine le Congrès américain à voter un embargo sur le commerce issu de l’Hexagone17. La situation se résout avec la signature du traité de Mortefontaine en 1800 mais cette « quasi-guerre » ayant opposé les deux Républiques laisse des traces. Elle pousse ainsi les États-Unis à se doter d’une marine de guerre pour la première fois.

Dans le même temps, en France, l’abolition de 1794 n’a pas suffi à réduire au silence les esclavagistes. Bien que le Directoire (1795-1799) demeure fermement abolitionniste, la relative tolérance du nouveau régime à l’égard des colons royalistes, son hostilité aux Jacobins qui ont achevé le processus abolitionniste ainsi que ses hésitations en matière coloniale permettent la réémergence du discours esclavagiste dans le débat français à partir de 179718. En France mais aussi aux États-Unis, le lobby colonial retrouve l’oreille des députés du « côté droit » – ainsi que des négociants français, qui n’acceptent pas l’assèchement du commerce colonial.

Ainsi, en février 1797, l’ancien ordonnateur de Saint-Domingue Henry Perroud écrit aux députés et aux négociants français depuis Philadelphie où il s’est exilé. Dans sa lettre, Perroud défend la nécessité de rétablir l’exploitation coloniale des Antilles par le rappel et le rétablissement « de tous les propriétaires, reconnus bons républicains » dans leurs titres19. Afin de justifier son point de vue, Perroud s’appuie sur la politique du Directoire qui, soucieux de sacraliser la propriété, a officiellement maintenu les titres de possession coloniaux.

La restauration coloniale est finalement entérinée par Napoléon Bonaparte qui s’appuie sur les anciens planteurs pour redéployer sa politique ultramarine. En Amérique, les anciens colons de Saint-Domingue se regroupent par milliers à La Nouvelle-Orléans, dont ils font plus que doubler la population au début du XIXe siècle20. Vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803, la Louisiane devient le nouveau centre de la contre-révolution coloniale franco-américaine. Cette empreinte esclavagiste se manifeste particulièrement au cours des années suivantes.

Malgré le vote d’une nouvelle loi anti-traite par le Congrès en 1807, la Louisiane bénéficie en effet d’une dérogation et devient le seul État américain où l’importation d’esclaves par la traite atlantique reste légale pour les petits bâtiments21. De ce fait, elle constitue la porte d’entrée pour les planteurs des autres États qui peuvent ainsi se procurer de nouveaux esclaves grâce à une traite intérieure plus ou moins tolérée. Cette exemption louisianaise est le produit du lobbying des esclavagistes parmi lesquels on retrouve les adversaires les plus acharnés de la révolution abolitionniste : les colons français, vaincus par les esclaves insurgés de 1791.

Ainsi, si l’alliance entre la France et les États-Unis des années 1770-1780 est restée dans les mémoires, elle ne fut pas durable. Du reste, Français et Américains avaient conscience du caractère opportuniste cet accord contre l’Angleterre dès la Guerre d’indépendance. Les ministres français de la Marine n’ont cessé de marquer leur défiance vis-à-vis du « peuple américain », « tout à la fois utile et dangereux », tandis que l’intendant royal de Saint-Domingue François Barbé-Marbois proposait de circonscrire au strict minimum les échanges avec les négociants américains22.

De leur côté, les États-Unis se sont détournés de la Révolution française à partir de sa radicalisation en 1793-1794. Même les Américains réputés francophiles, dont le plus éminent est Thomas Jefferson – troisième président des États-Unis entre 1801 et 1809 – ont dénoncé les restrictions commerciales des nations européennes comme autant d’obstacles au libre-échange. Ce faisant, les États-Unis se sont constamment opposés à la France dans l’espace atlantique tout en tissant des liens étroits avec les colons français sécessionnistes. Une hostilité destinée à culminer avec le déclenchement de la « quasi-guerre », conflit certes mineur mais qui révèle l’ampleur du retournement qui a fini par opposer d’anciens alliés. Pour être largement méconnue, cette évolution n’éclaire-t-elle pas une partie des clivages entre les cultures politiques française et américaine qui perdurent jusqu’à nos jours ?

Notes :

1 Clément Thibaud, « Pour une histoire polycentrique des républicanismes atlantiques (années 1770 – années 1880) », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 56 | 2018, mis en ligne le 15 octobre 2020, consulté le 5 janvier 2021, p. 152. URL : http://journals.openedition.org/rh19/5593.

2 La colonie française de Saint-Domingue recoupe le territoire actuel d’Haïti.

3 Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin, tout à la fois utile et dangereux : les Antilles françaises et les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

4 Voir Charles Frostin, « L’intervention britannique à Saint-Domingue en 1793 » dans Outre-Mers. Revue d’histoire, n°176-177, 1962, pp. 293-365.

5 Giulio Talini, « Une révolution dans le commerce. Les Chambres d’agriculture des Antilles françaises face à la naissance des Etats-Unis », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

6 Jean Tarrade, Le commerce colonial de la France à la fin de l’Ancien Régime, PUF, 1962, p. 660 cité par Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.

7 À ce titre, le député extraordinaire du commerce nantais Jean-Baptiste Mosneron fait remarquer en janvier 1790 que quatre des treize états américains (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie et Virginie) refusent catégoriquement l’abolition de la traite et font, déjà, planer la menace d’un « schisme » s’ils y étaient contraints par l’État fédéral.

8 Manuel Covo, « Révolution française 4/4 », La Fabrique de l’histoire, France Culture, émission diffusée le 17 décembre 2015.

9 En 1789, les grands ports de commerce français réclament et obtiennent l’admission de « députés extraordinaires du commerce » aux côtés des députés. Représentants exclusifs des intérêts du négoce maritime, ils constituent l’unique lobby pareillement institué au sein de la représentation nationale.

10 Manuel Covo, « Révolution française… », op. cit.

11 « Discours prononcé à l’Assemblée nationale par M. Roustan, député extraordinaire de l’Assemblée générale du nord », non-daté, Archives départementales de Loire-Atlantique.

12 Cité par Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.

13 Andy Cabot, « La traite américaine et les colonies européennes », colloque du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, « Les colonies européennes et la naissance des États-Unis, 1776-début XIXe siècle », Nantes, 28-29 mars 2024.

14 « Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Philadelphie aux citoyens composant la municipalité de Nantes », daté de Philadelphie le 13 février 1794, Archives municipales de Nantes.

15 Silvia Marzagalli, « Le négoce maritime et la rupture révolutionnaire : un ancien débat revisité », Annales historiques de la Révolution française [en ligne], 352, avril-juin 2008

16 Guy Saupin, « Les négociants nantais et la Révolution française » dans Yann Lignereux et Hélène Rousteau-Chambon (dir.), Nantes révolutionnaire : ruptures et continuités (1770-1830), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Art et Société », 2021

17 Jérôme Louis, « La Quasi-guerre. 1798-1800 », Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2012, pp. 35-50.

18 Jeremy Popkin, « L’offensive coloniale sous le premier Directoire », dans Loris CHAVANETTE (dir.), Le Directoire, forger la République (1795-1799), Paris, CNRS Éditions, 2020, pp. 315-331.

19 Lettre d’Henry Perroud « à la place de commerce de Nantes », datée de Philadelphie le 1er ventôse an V (19 février 1797), Archives départementales de la Loire-Atlantique.

20 Nathalie Dessens, « Les réfugiés de Saint-Domingue à La Nouvelle-Orléans », consulté en ligne sur le site de la BNF, coll. « Amériques », publié en mai 2021, consulté le 13 avril 2024. URL : https://heritage.bnf.fr/france-ameriques/fr/refugies-st-domingue-article

21 Andy Cabot, « La traite américaine… », op. cit.

21 Éric Schnakenbourg, « Ce peuple voisin… », op. cit.