La thématique de la finitude des ressources et des « limites à la croissance » n’est pas neuve. Aux États-Unis, le spectre d’un épuisement imminent du pétrole – démenti par les faits – est apparu à plusieurs reprises au cours du siècle passé. Ses implications politiques sont ambivalentes : s’il a permis de dénoncer la folie d’un système ultra-productiviste, il a aussi servi de justification aux pratiques de certaines fractions des élites économiques. Ainsi en va-t-il du secteur pétrolier dans les années 1970, qui se livrait à des opérations de cartel pour faire monter les prix ; et qui a mis en avant les prédictions de géologues du Club de Rome sur l’épuisement prochain de l’or noir, afin de fournir une cause alternative au renchérissement du pétrole. Ainsi en va-t-il des producteurs d’armes, trop heureux que la finitude des ressources justifie des conflits pour leur appropriation. Par Vincent Ortiz, auteur de L’ère de la pénurie – capitalisme de rente, sabotage et limites planétaires (Cerf, 2024). Ces lignes ont été extraites de cet ouvrage et éditées.

« En l’an 2000, l’Angleterre n’existera plus » : florilège de prédictions manquées

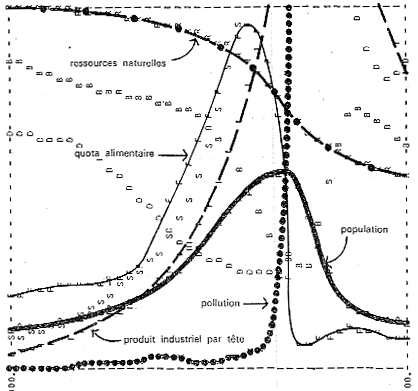

Le « rapport Meadows » du Club de Rome Halte à la croissance ?, qui souhaite attirer l’attention sur la finitude des ressources, émerge dans le sillage de nombreuses prédictions malthusiennes. Sa parution fait écho à celle The Population Bomb de Paul R. Ehrlich, autre best-seller fortement médiatisé. Ce biologiste est un compagnon de route des époux Meadows, qui le citent à plusieurs reprises.

Publié en 1968, son ouvrage s’ouvre sur les mots suivants : « La bataille pour nourrir l’humanité toute entière est perdue. Dans les années 1970, des centaines de millions de personnes mourront de faim malgré tous les programmes de secours qui ont été initiés. Il est à présent trop tard : rien ne peut empêcher un accroissement substantiel du taux de mortalité global » – qui, comme on le sait, allait précisément diminuer1 ! Il dresse un portrait pessimiste de l’avenir de la planète, confrontée à une population grouillante et une insécurité alimentaire exponentielle.

Avec gravité, Ehrlich alerte sur la submersion démographique qui s’abattra sur les nations développées si rien n’est fait, et développe une série de prescriptions pour la prévenir, comme la dissémination d’un agent stérilisant dans les produits alimentaires exportés dans l’hémisphère sud. Pour fantaisistes qu’ils soient, ses écrits accompagnent l’intérêt que portent les pays émergents pour les politiques anti-natalistes. Des plus incitatives – politique de l’enfant unique en Chine – aux plus coercitives – stérilisation de huit millions de femmes en Inde.

Même si nous diminuons notre consommation, nous connaîtrons une pénurie de sources d’énergie traditionnelles au début des années 1990.

Guido Brunner, Commissaire européen à l’Énergie, 1978

Face à cet accroissement démographique, les ressources, limitées, viendraient prochainement à manquer. C’était l’opinion du commissaire européen à l’Énergie Guido Brunner, autre soutien du « rapport Meadows » : « Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous faisons face à la finitude des matières premières […] Il était grand temps de ralentir l’extraction du pétrole. Mais une réalité demeure : même si nous diminuons notre consommation, nous connaîtrons une pénurie de sources d’énergie traditionnelles au début des années 1990. » De graves problèmes d’approvisionnement énergétique allaient bientôt frapper les pays occidentaux, estimait-il dans un discours en 19782. Et de rappeler combien les décennies précédentes avaient été dispendieuses : « En vingt ans, notre consommation d’énergie a doublé. Notre consommation de pétrole a quadruplé. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. »

Les mécanismes salutaires du marché n’ont certes pas tardé à intervenir : « Le prix du pétrole brut a été multiplié par six » depuis quelques années. Ce brutal accroissement des cours n’est hélas pas suffisant par rapport à l’ampleur de la crise : « Cette correction est traumatisante, mais elle est en réalité survenue trop tard. Les prix du pétrole sont demeurés trop bas pendant trop longtemps. » Guido Brunner n’était pas isolé lorsqu’il tenait de tels propos. De nombreux Nostradamus prophétisaient une ère de privations liée à l’épuisement du liquide noir.

L’époque s’y prêtait. Les années 1970 sont celles où l’on expérimente des pénuries d’essence dans les stations services ; où, aux États-Unis, on dévalise les magasins pour faire des stocks de papier hygiénique. La période de vaches grasses est terminée, austères sont les temps qui viennent : l’idée fait son chemin. C’est la décennie de Mad Max et d’une série de navets oubliés, qui mettent en scène la lutte à mort de quelques survivants dans un monde post-apocalyptique, sur une planète aride et désolée.

À l’origine de cette nouvelle ère, le choc pétrolier de 1973 : cette année-là, les majors pétrolières américaines, alliées aux pays de l’OPEP, se sont entendues pour décupler le prix de l’essence. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – en réaction au soutien américain à Israël durant la guerre du Kippour – proclamaient avec fracas un « embargo » contre l’Occident. Mais en Occident, les multinationales réduisaient elles-même leur production, plus discrètement, pour accompagner cette hausse des cours. Les réactions en chaîne se multiplient, l’inflation s’affole, l’économie s’affaisse.

« Il est clair que cet épisode de croissance industrielle exponentielle ne peut que constituer une époque transitoire. Elle n’aura compté que pour trois siècles dans la totalité de l’histoire humaine », écrit M. King Hubbert à la même époque. Ce personnage hybride, géologue issu de l’industrie pétrolière, est proche du Club de Rome. Ses prédictions alarmistes faisaient écho aux préoccupations environnementales relatives à la finitude des ressources, que le choc pétrolier semblait révéler.

Derrière l’horizon des limites planétaires, la réalité du cartel pétrolier

Quelques décennies plus tard, il est possible de prendre du recul sur la séquence qui s’est ouverte en 1973. Si une récession brutale a bel et bien frappé les économies occidentales, de nombreuses prophéties ont été démenties. Il n’y a pas eu d’épuisement absolu du pétrole. Nulle raréfaction réelle n’a été à l’origine de cette hausse considérable des prix qui a mis un coup d’arrêt à la prospérité occidentale. Comment, dès lors, comprendre cette floraison de prédictions apocalyptiques qui ont marqué la décennie 1970 ?

L’ouvrage du Club de Rome Halte à la croissance ? (The Limits to Growth) était publié en octobre 1972. En octobre 1973, les pétroliers – États et entreprises – imposaient au monde une première crise énergétique. Le Club de Rome alertait sur la pénurie des ressources à venir. Les pétroliers l’imposaient. Le Club de Rome prônait la décélération des économies occidentales. Les pétroliers l’imposaient. Le Club de Rome s’enquérait de la consommation tous azimuts des Occidentaux. Les entreprises pétrolières allaient se charger de modérer leurs appétits.

Cette coïncidence entre émergence des préoccupations environnementales et récession économique était trop belle pour n’être pas exploitée par ceux qui la généraient. Aussi comprend-on le paradoxe apparent souligné par l’historien Timothy Mitchell : « de manière contre-intuitive, les compagnies pétrolières elles-mêmes ont aidé à faire émerger “l’environnement” comme objet politique, concurrent de l’économie3 ».

Si l’inflation et le chômage atteignaient de nouveaux sommets, ces hausses étaient risibles par rapport à l’explosion des profits pétroliers. En 1972, un baril de pétrole était vendu à 3$. En 1974, il atteignait 12$. En 1979, il devait monter à près de 40$. La thématique des « limites à la croissance » tombait à pic. Les géants de l’or noir avaient procédé à cette hausse des prix par le biais d’une technique classique, mais inavouable : le cartel – soit un accord tacite pour limiter la production afin de conduire à une hausse des prix.

Dennis Meadows, l’un des principaux rédacteurs du « rapport » éponyme, voyait dans le choc pétrolier une corroboration de ses prédictions

Leurs gains insolents ne passaient pas inaperçus. Les multinationales proclamaient leur impuissance par rapport à un « embargo » supposément imposé par les pays de l’OPEP. Mais elles ne parvenaient pas à emporter la conviction. Leur responsabilité assez évidente dans le ralentissement de l’économie en faisait une cible privilégiée. L’avocat Paul Bloom, proche du président Jimmy Carter, résumait l’esprit du temps lorsqu’il déclarait : « le peuple américain, dans son ensemble, préfère encore la peste noire aux majors pétrolières4 ». On comprend donc que le rapprochement tactique effectué par l’industrie pétrolière vis-à-vis du Club de Rome.

L’intérêt pour la finitude des ressources allait permettre de fournir une cause alternative à ce renchérissement du pétrole : l’épuisement physique des réserves d’or noir. Les prix du pétrole montaient en flèche ? C’était le reflet de sa raréfaction ! Ainsi, l’intérêt du secteur pétrolier convergeait temporairement avec celui du Club de Rome. Les prédictions inquiétantes du second légitimaient et voilaient la stratégie économique du premier, tandis que celle-ci, provoquant inflation, récession et pénuries, semblait accoucher du monde décrit dans Halte à la croissance ?

Dennis Meadows, l’un des principaux rédacteurs du « rapport » éponyme, voyait dans les derniers événements une corroboration de ses prédictions : « Si j’avais dit, lors de la parution du livre, que l’on assisterait bientôt à une crise énergétique, à des famines de masse, à l’apparition d’un marché noir du bœuf […] à l’érosion des standards environnementaux, la plupart des gens ne m’auraient pas cru5. » Désormais, il était écouté.

Quand l’industrie du pétrole alerte sur la finitude des ressources

L’industrie du pétrole, quant à elle, effectue un pas vers le Club de Rome. Elle favorise l’ascension du géologue M. King Hubbert, qui cherche à alerter l’opinion quant à la finitude des ressources pétrolières. Une féroce controverse l’oppose à Vincent McKelvey, directeur de l’Institut géologique des États-Unis, l’organisme gouvernemental de référence sur les enjeux pétroliers. Malgré le contexte de crise énergétique, McKelvey maintient des estimations optimistes, qui étaient celles de l’industrie pétrolière quelques années plus tôt : entre 500 et 600 milliards de barils, contre 290 milliards pour Hubbert.

Les décennies suivantes devaient confirmer les prédictions pessimistes de Hubbert concernant les réserves de pétrole conventionnel. En revanche, il avait largement mésestimé les réserves non-conventionnelles – pétrole de schiste, sables bitumineux, etc. -, que d’onéreuses et polluantes révolutions technologiques allaient permettre d’extraire.

McKelvey est publiquement critiqué par John Moody, vice-président pour l’exploration et la production de Mobil Oil, la troisième major pétrolière américaine. Il lui adresse une lettre ouverte, conférant pour la première fois une ampleur nationale à cette controverse6. Si tant de pétrole reste à découvrir, « où diable est-il ? », demande-t-il. En juin 1974, le National Petroleum Council, qui représente les grands intérêts du pays en la matière, s’aligne sur les pronostics de Hubbert à l’occasion d’une réunion de l’Académie nationale des sciences7. En 1977, McKelvey est limogé. Hubbert a eu gain de cause.

En accord avec leurs intérêts bien compris, les majors rejoignent, d’une manière ou d’une autre, ses estimations8. Avant Mobil, le géologue en chef de British Petroleum avait déjà déclaré : « dans moins de trente ans, les réserves probablement découvertes ne seront plus à même de satisfaire une demande croissante »9. Son directeur des explorations ajoutait que le monde atteindrait son pic de production pétrolier au début des années 198010. Plus tard, un rapport officiel de Chevron note qu’au « commencement du siècle suivant, on peut raisonnablement anticiper un sommet dans la production du pétrole conventionnel, avant un lent déclin ». Le son de cloche d’Exxon n’était guère différent11.

Cette hantise d’un épuisement géologique du pétrole avait un autre versant : puisque la fin des réserves occidentales approchaient, sécuriser les zones pétrolifères du Moyen-Orient devenait un impératif de premier ordre.

Le plafond de production était souvent placé en aval de celui de Hubbert, et les majors ajoutaient qu’il pouvait être dépassé par des techniques non-conventionnelles. Mais l’essentiel lui était à présent accordé : les ressources conventionnelles étaient limitées ; un sommet serait atteint. Un âge de production sans douleur et de consommation sans frein s’achevait.

Que cet imaginaire de pénurie ait été commun au Club de Rome et au secteur pétrolier n’est paradoxal que si l’on perd de vue la détestation dont il faisait l’objet, et la nécessité pour lui de détourner l’attention de ses manœuvres de cartel. La pénurie de pétrole était une fiction, écrit l’économiste Morris Adelman, « mais la croyance en une fiction est un fait. Elle a conduit la population à accepter la hausse des prix comme si elle avait été imposée par la nature, alors qu’elle découlait d’une simple collusion12. » La pénurie du pétrole étant naturalisée, on pouvait alors expliquer la hausse du cours du pétrole par sa raréfaction. Les stratégies de cartel avaient un bel avenir.

Le retour sur les sentiers de la guerre

Cette hantise d’un épuisement géologique du pétrole avait un autre versant. Puisque la fin des réserves occidentales approchaient, sécuriser les zones pétrolifères du Moyen-Orient devenait un impératif stratégique de premier ordre. Du moins, c’est ce que clamait haut et fort l’administration Carter : les pays de l’OPEP détenaient une « arme décisive », et il fallait les empêcher de l’utiliser.

D’autant qu’ils semblaient dangereusement perméables à l’influence soviétique ; et que l’Union soviétique elle-même, ajoutait Zbigniew Brzeziński, conseiller à la sécurité nationale du président Carter, était menacée par une pénurie similaire d’or noir. C’est ce qui ressortait d’un rapport officiel (« PRM-10 Net Assessment ») publié par Samuel Huntington, professeur à l’Université de Harvard : les réserves soviétiques encouraient une déplétion intense, et le Kremlin portait son dévolu vers le Moyen-Orient.

Peu importait alors que de multiples faits contredisent cette vision des choses. Que des géologues soviétiques établissent la permanence de confortables réserves à disposition de l’URSS. Que Moscou entame la construction de nouveaux pipelines. Que des rapports internes à la CIA – censurés – mettent en cause les analyses de Huntington et Brzeziński, concernant les réserves soviétiques aussi bien que l’impossibilité, pour le Moyen-Orient, de mener à bien un « embargo » énergétique intégral contre l’Occident13. Du reste, la centralité des pays de l’OPEP dans la fourniture de pétrole tendait à diminuer dans les années 1970.

C’est ainsi que la « doctrine Carter » allait voir le jour, produit de la hantise du pic pétrolier et de la crainte d’un tournant anti-occidental du Moyen-Orient – dont l’unité politique autant que le caractère incontournable dans la fourniture d’énergie étaient manifestement exagérés. La où les présidences de Nixon et de Ford (1969-1977) étaient marquées par un désengagement militaire de cette zone, celle de Carter (1977-1981) allait signer le retour de l’interventionnisme, au nom des « intérêts stratégiques » du pays en matière énergétique. Avant Ronald Reagan, c’est Carter qui engage les États-Unis sur la voie du soutien militaire aux moudjahidines d’Afghanistan et de l’escalade avec la jeune République islamique d’Iran.

Les pétroliers n’étaient pas les seuls gagnants de cette séquence. La nébuleuse militaro-industrielle, en position inconfortable depuis la fin de la Guerre du Vietnam, allait bénéficier d’un nouvel afflux de commandes publiques. Au nom de la précarité énergétique des États-Unis, que les prix élevés du pétrole semblaient établir, on allait ressusciter une économie de guerre14. Abandonnant ses promesses de baisse d’impôts et de lutte contre le déficit, Reagan allait procéder à la hausse des premiers et mener le second vers de nouvelles abysses pour réarmer les États-Unis – et participer à de sanglantes guerres par procuration contre l’Iran et l’Union soviétique au Moyen-Orient. Sans qu’un épisode établisse jamais que l’approvisionnement énergétique de l’Occident ait été menacé par la donne géopolitique des années 1980. Et alors même que l’embrasement du Moyen-Orient, encouragé par les États-Unis, était sans doute une cause bien plus prégnante de la hausse des prix du pétrole15.

La vieille alliance entre le pétrole et l’armement était ressuscitée. Ces deux secteurs bénéficiaient à divers degrés des discours alarmistes sur le pic pétrolier. L’idée d’une pénurie naturelle détournait l’attention de la rareté artificiellement créée par les géants de l’or noir. Et pour les vendeurs d’armes, la sensation d’un épuisement des ressources justifiait les discours bellicistes visant à contrôler les régions qui demeuraient encore pétrolifères.

Cette coalition était amenée à durer, tout comme le discours sur la « sécurité énergétique » qu’elle promouvait – étrange hybridation d’un réalisme géopolitique paranoïaque et d’un malthusianisme à coloration prétendument écologiste. Cette hantise du pic pétrolier allait être ressuscitée au sein de l’administration Bush, qui promettait à demi-mots de l’énergie moins chère comme contrepartie de l’invasion de l’Irak16. Aujourd’hui encore, les discours bellicistes contre les pays pétroliers ne sont-il pas souvent accompagnés d’une conception implicitement malthusienne de la finitude des ressources ?

Notes :

1 Paul Ehrlich, The Population Bomb, New York, Ballantine Books, 1968, p. xi. Il a reconnu s’être trompé, mais son nom figure encore aux côtés des époux Meadows deux décennies plus tard dans un recueil d’articles coordonné par l’économiste du Club de Rome Herman Daly (Valuing the Earth. Economics, Ecology, Ethics, Massachussets, MIT Press, 1991).

2 Guido Brunner, « Discours de M. Guido Brunner devant le Centre européen de l’entreprise publique, Madrid, 1er juin 1978 », Archive of European integration, juin 1978.

3 Timothy Mitchell, Carbon Democracy. Political Power in the Age of Oil, Londres, Éd. Verso, 2011, p. 189.

4 Cité dans Rich Jaroslovsky, « Reagan and Big Oil », The New Republic, 2 mai 1981.

5 Ibid.

6 Gary Bowden, « The Social Construction of Oil Validity Estimates », Social Studies of Science 15, 2, 1985.

7 Mason Inman, The Oracle of Oil, Londres, Éd. Norton and Company, p. 257.

8 Gary Bowden, op. cit. Il met en évidence la systématicité du tournant des majors à partir de l’année 1973 quant aux estimations de réserves pétrolières restantes.

9 T. Mitchell, Carbon Democracy, p. 261.

10 Louis Turner, Oil Companies in the International System, Londres, Éd. Allen & Unwin, 1983, p. 172.

11 M. Inman, The Oracle of Oil, p. 297. La citation précédente est extraite de la même source.

12 Morris Adelman, « Is the Oil Shortage Real? Oil Companies as OPEC Tax-Collectors », Foreign Policy, Hiver 1972–73. Cet économiste a été critiqué, à raison, pour sa négation de l’idée même de limites des ressources pétrolières. Il apporte cependant des éléments empiriques utiles pour étudier le choc de 1973. Pour nuancer sa perspective, lire Akram Belkaïd, « 1973 : un choc pour prolonger l’ère du pétrole », Le Monde diplomatique, juin 2022.

13 Roger J. Stern, « Oil Scarcity Ideology in US Foreign Policy, 1908–97 », Security Studies 25, 2, 2016

14 Le budget de la Défense américaine avoisine l’équivalent de 8 % du PIB (et 25 % du budget total) au pic de l’ère Reagan.

15 Jonathan Nitzan et Shimshon Bichler, « Putting the State in its Place : US Foreign Policy and Differential Accumulation in Middle-East “Energy Conflicts” », Review of International Political Economy 3, 4, décembre 1996.

16 John Bellamy Foster, « Peak Oil and Energy Imperialism », Monthly Review, juillet 2008.