Silvio Berlusconi, décédé à l’âge de 86 ans, a structuré la politique italienne autour de son empire télévisuel et a porté l’extrême droite au pouvoir. Prédécesseur de Donald Trump, il reste le symbole ultime de la marginalisation de la démocratie par le pouvoir des médias. Article de notre partenaire Jacobin, traduit par Alexandra Knez.

« La fin d’une époque ». C’est en ces termes que le quotidien italien La Repubblica a parlé de la mort de Silvio Berlusconi, en soulignant sa centralité dans la vie publique italienne durant plusieurs décennies. Cette mise en avant de sa stature « historique » est finalement plus indulgente que l’évoquation de ses liens avec la pègre, ses abus de pouvoir ou son utilisation du Parlement pour défendre son empire télévisuel. Pourtant, dire que sa mort marque la fin d’une époque revient à mal comprendre les changements qu’il a incarnés. De l’actuel gouvernement italien d’extrême droite à la montée du trumpisme aux États-Unis, nous vivons en effet toujours dans le monde de Berlusconi.

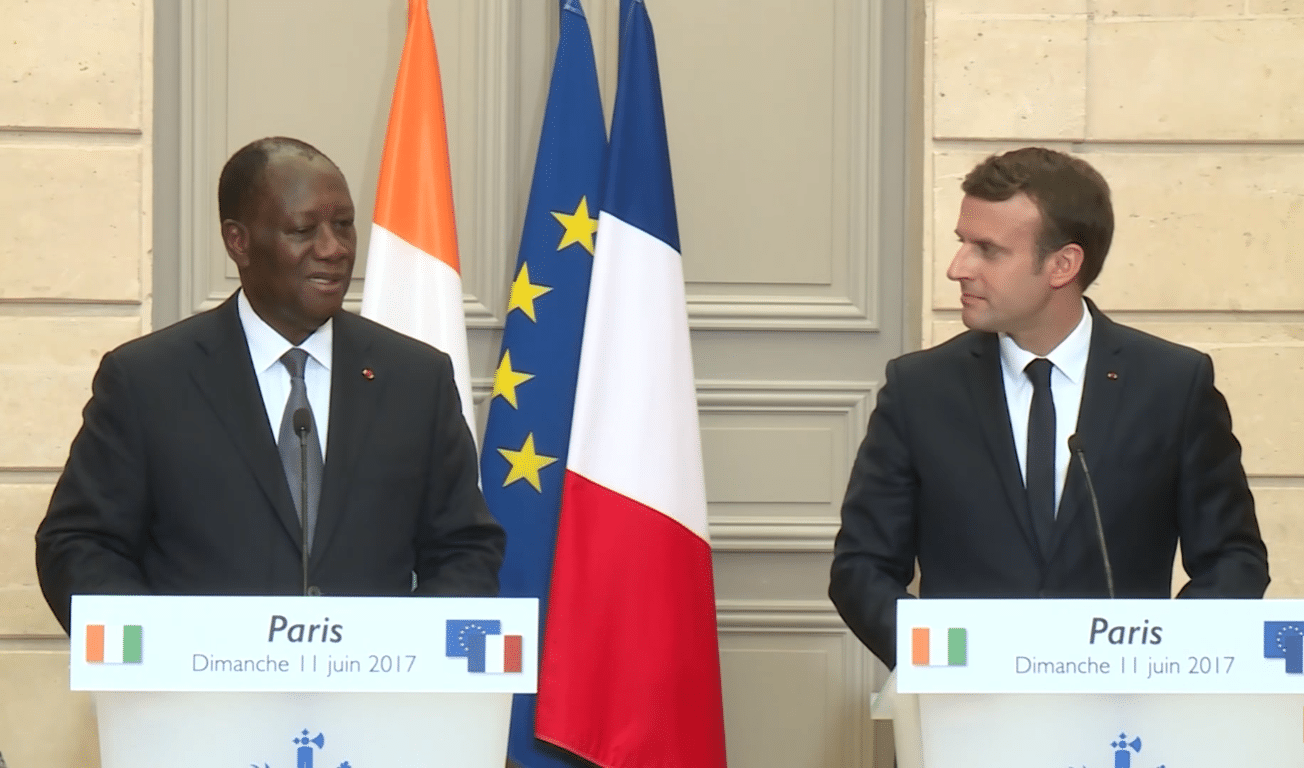

En 1994, la première campagne électorale du magnat des médias a inauguré de nombreux changements qui se sont rapidement répandus dans les démocraties occidentales. Axant sa campagne sur la résistance à une gauche prétendument surpuissante, il s’est présenté à la tête non pas d’un parti de masse, mais d’une start-up baptisée Forza Italia. Ses listes électorales étaient composées de ses alliés du monde des affaires, sa campagne s’est déroulée sur ses propres chaînes de télévision privées et son appel en faveur d’une Italie « libéralisée » et libre-échangiste a été associé à l’utilisation du pouvoir de l’État au service de ses propres intérêts commerciaux. En bref, il s’agissait d’une privatisation sournoise de la démocratie italienne.

Cela a été possible grâce à la décomposition de l’ancien ordre politique, ébranlé par un scandale de corruption connu sous le nom de « Tangentopoli », lequel a fait sombrer les anciens partis de masse entre 1992 et 1994. Dans une atmosphère de perte de confiance des citoyens dans leurs institutions, Forza Italia et ses alliés ont prétendu représenter un nouveau mouvement de « libéralisation » et dénigré les « politiciens » élitistes. Le Movimento Sociale Italiano (MSI), parti néofasciste allié à Berlusconi, s’est lui réinventé en parti de « la gente » – des gens ordinaires – et non du « tangente » – du pot-de-vin.

Berlusconi, membre de longue date de la loge maçonnique P2 – qui avait, par l’intermédiaire de son associé Marcello Dell’Utri, des liens avec la mafia – était un choix plutôt surprenant pour représenter ce changement d’époque. En réalité, son règne a au contraire renforcé les liens entre le pouvoir de l’État et les intérêts troubles du monde des affaires. Pourtant, la nouvelle droite qu’il dirigeait a réussi à rallier une minorité importante d’Italiens à son projet, remportant régulièrement les élections alors que la base de la gauche se fragmentait. Si les problèmes juridiques de Berlusconi ont bien fini par entraver sa carrière politique, il laisse derrière lui un espace public durablement affaibli et une droite radicalisée.

La fin de l’histoire

La fin de la guerre froide a joué un rôle décisif dans l’effondrement de l’ancien ordre politique italien et dans la libération des forces qui ont porté Berlusconi au pouvoir. Au milieu du triomphalisme de la « fin de l’histoire » et de ses petites querelles idéologiques, les médias libéraux ont parlé avec enthousiasme d’une opportunité historique : la chute du mur de Berlin permettrait engin de créer une Italie « moderne », « normale », « européenne », qui pourrait renaître des cendres des anciens partis de masse. Les communistes repentis se sont transformés en sociaux-démocrates ou en libéraux, et les partis démocrate-chrétien et socialiste, longtemps puissants, ont disparu sous le poids des affaires de corruption. Les massacres orchestrés par la mafia qui marquèrent le début des années 1990 rendirent encore plus urgent l’appel à l’assainissement de la vie publique italienne – et à l’imposition de l’État de droit par une administration efficace et rationnelle.

L’implosion des partis de masse et de leurs racines sociales n’a pas donné naissance à un domaine public plus moral, enfin libéré du clientélisme, mais plutôt à sa capture par ceux qui, comme Berlusconi, détenaient déjà le pouvoir par des moyens non électoraux.

La première incursion de Berlusconi dans l’arène électorale était une réponse à ce même moment de refondation – mais, tout en exploitant également un esprit « post-idéologique », elle pointait dans une direction presque opposée. L’implosion des partis de masse et de leurs racines sociales n’a pas donné naissance à un domaine public plus moral, enfin libéré du clientélisme, mais plutôt à sa capture par ceux qui, comme Berlusconi, détenaient déjà le pouvoir par des moyens non électoraux. Alors que dans les décennies d’après-guerre, le Parlement et même la radio-télévision publique avaient été dominés par les partis qui avaient mené la résistance contre le fascisme, la situation commençait à changer. L’empire commercial de Berlusconi, d’abord constitué dans l’immobilier, notamment dans le Milan très yuppie des années 1980, ont fait de lui le symbole d’un hédonisme entrepreneurial dynamique. Grâce à ses liens avec le parti socialiste de Bettino Craxi, il a pu, au cours de ces mêmes années, transformer ses réseaux de télévision locaux en chaînes nationales privées.

L’effondrement des anciens partis a également alimenté une « peopolisation » de la vie publique, associée à la recherche de leaders « présidentiels » à l’américaine. Bien au-delà de Berlusconi lui-même, une foule d’hommes d’affaires, de juges et de technocrates se sont disputé le contrôle de l’arène électorale en tant que figures supposées « salvatrices », capables de sortir l’Italie de ses errements de la politique politicienne et des combats idéologiques. Cette personnalisation de la vie publique a sans doute atteint son paroxysme pendant les neuf années où Berlusconi a été Premier ministre, entre 1994 et 2011. Ses propos sexistes et racistes récurrents, sa banalisation du fascisme historique et ses dénonciations des attaques des magistrats prétendument « communistes » à son encontre ont mis en rage ses adversaires et attisé sa propre base.

Durant cette période, le centre gauche est régulièrement tombé dans le piège consistant à faire des méfaits personnels du magnat le centre de sa propre action politique – en tentant sans cesse d’atteindre les franges soi-disant « modérées » de la base de Berlusconi dont on pensait qu’ils finiraient par se lasser de ses frasques. A l’inverse, la priorité absolue accordée aux milieux d’affaires et à la « libéralisation » économique en tant que modèle pour l’avenir de l’Italie ont été beaucoup moins contestés, alors qu’elles affectaient bien plus la vie quotidienne de l’électorat populaire.

Dans une certaine mesure, la corruption personnelle de Silvio Berlusconi a été son talon d’Achille politique. En 2013, il finit par être interdit d’exercice de toute fonction publique à la suite d’une condamnation pour fraude fiscale, ce qui a mis fin à sa position de chef de file de l’alliance de droite et a rapidement ouvert la voie à la Lega de Matteo Salvini. Cependant, au moment où cela s’est produit, le centre gauche avait déjà rejoint le gouvernement avec lui, car l’imposition de mesures d’austérité après la crise de 2008 nécessitait des « grandes coalitions » censées dépasser les clivages politiques.

La radicalisation de la droite italienne

Aujourd’hui, Forza Italia n’est plus la force dominante de la droite italienne : elle est désormais un partenaire minoritaire de la coalition dirigée par les postfascistes de Giorgia Meloni. Des alliés historiques de Berlusconi, comme Gianfranco Miccichè, patron de longue date du parti en Sicile, ont déjà déclaré qu’il était peu probable que Forza Italia survive sans son fondateur historique. Pourtant, si le parti lui-même est à bout de souffle, la transformation berlusconienne de la vie publique italienne est toujours d’actualité.

L’accent mis sur les intérêts personnels de Berlusconi et sur sa personnalité excentrique peut également occulter l’effet plus concret qu’il a eu sur le système des partis.

En effet, l’accent mis sur les intérêts personnels de Berlusconi et sur sa personnalité excentrique peut également occulter l’effet plus concret qu’il a eu sur le système des partis. En 2019, Berlusconi lui-même a apporté des éclaircissements à ce point, au cours d’un discours dans lequel il s’est vanté de son rôle historique dans la construction de la coalition de droite, alors qu’il n’était déjà plus dans la fleur de l’âge. « C’est nous qui avons légitimé et constitutionnalisé la Lega et les fascistes », a-t-il insisté, en formant un gouvernement avec ces forces en 1994, alors que les autres partis les refusaient alors en tant qu’alliés potentiels. Il a tenu ces propos dans un discours où il prenait ses distances avec le nationalisme italien « souverainiste », laissant entendre qu’il avait modéré ces forces en les intégrant à de hautes fonctions. Pourtant, le bilan réel est beaucoup plus mitigé.

Après de nombreux changements et des ruptures sporadiques, cette alliance de base – Forza Italia de Berlusconi, avec la Lega nord régionaliste et les héritiers du fascisme, aujourd’hui organisés en Fratelli d’Italia – a duré près de trois décennies. Ces dernières années, le magnat s’est présenté comme un garde-fou « pro-européen » contre les tendances « populistes », mais dans l’ensemble, les politiques identitaires nationalistes de cette coalition se sont radicalisées sous la direction de Salvini et maintenant de Meloni.

Cette ouverture relevait en partie du révisionnisme historique et visait à banaliser le bilan du fascisme. Certes, les affirmations du milliardaire selon lesquelles Benito Mussolini « n’a jamais tué personne » étaient offensantes pour les antifascistes et ceux qui se ont vécu sous le régime fasciste. Il ne s’agissait pas seulement du passé, mais aussi de faire passer l’Italie et les Italiens pour des victimes du politiquement correct imposé par la gauche et de son hégémonie culturelle qui viendrait plus de son poids au sein des élites culturelles que d’une légitimité obtenue dans les urnes. Berlusconi a également cherché à modifier ce qu’il a appelé la Constitution italienne « d’inspiration soviétique », rédigée par les partis de la Résistance en 1946-47, et à la remplacer par une constitution centrée sur un chef. Aujourd’hui, Meloni promet de poursuivre le même programme : non seulement un révisionnisme historique, mais aussi une mise à mort définitive de l’ordre politique d’après-guerre et de ses partis de masse, par le biais d’une réécriture de la Constitution elle-même.

Vendredi dernier, l’animatrice de télévision Lucia Annunziata a affirmé que les projets de Meloni de réécrire le document et de saturer le radiodiffuseur public RAI d’alliés politiques visaient à créer un « ordre au sommet avec son propre Istituto Luce », en reference à l’appareii de propagande du régime fasciste. L’actuel gouvernement a également été maintes fois comparé à celui du dirigeant hongrois Viktor Orbán. Mais il est aussi le pur produit d’une histoire italienne plus récente, marquée par la chute de la participation démocratique, la montée d’un nationalisme basé sur le ressentiment et un « anticommunisme » qui a largement survécu à l’existence réelle des communistes.

Berlusconi n’a certainement pas vidé la démocratie italienne de sa substance ni donné un coup de pouce à l’extrême droite à lui tout seul. Mais il en est le représentant emblématique, le visage souriant, la figure à la fois ridicule et sombre qui navigue entre blagues racistes et législation réprimant les migrants, entre références « indulgentes » à Mussolini et répression policière meurtrière lors du sommet du G8 à Gênes en 2001. Comme George W. Bush, dont il a soutenu la guerre d’Irak avec le concours de troupes italiennes, Berlusconi fera plus tard presque figure de personnalité positive par rapport à la droite plus dure et plus radicale qui l’a suivi, son amour pour les caniches bénéficiant d’un espace médiatique extraordinaire sur la RAI.

Pourtant, loin d’être une période heureuse qui contraste avec les maux d’aujourd’hui, le règne de Berlusconi a engendré les monstres qui ont suivi. La banalisation de son bilan aujourd’hui, en tant que partisan de l’Europe ou de l’OTAN ou même qu’opposant au « populisme », montre à quel point le courant politique dominant a basculé vers la droite et combien les critères de la « démocratie libérale » se sont effondrés. Berlusconi n’est plus mais nous vivons toujours dans son monde.