Michel Prieur est président du Centre international de droit comparé de l’environnement. Dans ce texte, il revient sur l’histoire du droit de l’Amazonie, et les leviers concrets qu’il permettrait potentiellement d’activer pour la protéger. Encore faudrait-il que les États redonnent ses lettres de noblesse au multilatéralisme, dont la crise est particulièrement visible avec cet écocide sans précédent.

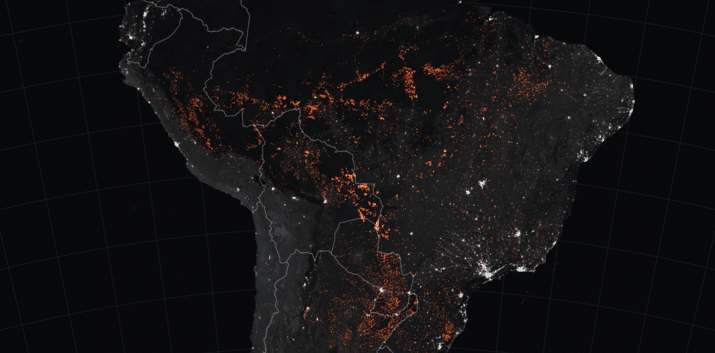

L’actualité dramatique des incendies en Amazonie, volontaires ou non, couplée avec la politique du nouveau chef d’État brésilien qui consiste à ouvrir ce territoire à l’industrie agroalimentaire, remet l’Amazonie à la pointe des préoccupations environnementales. On ne doit pourtant pas oublier la réforme du code forestier brésilien par la présidente Dilma Rousseff en 2012 qui a modifié celui-ci et amnistié les défricheurs de la forêt amazonienne sans que la Haute cour de justice n’y voit en 2018 ni une régression, ni une violation de la Constitution.

L’Amazonie, considérée comme le poumon de la planète, est partagée entre neuf États[1] dont la France. Elle est en réalité déjà protégée par le droit de l’environnement national et international, à la condition toutefois que les instruments existants soient effectivement appliqués. Pour cela, il faut à la fois la volonté politique des États concernés et la pression continue des ONG utilisant à bon escient et en connaissance de cause les instruments juridiques à leur disposition.

L’Amazonie est d’abord protégée par les droits nationaux des pays concernés. La Cour suprême de Colombie vient à cet égard, dans une perspective environnementale, de donner en 2018 la personnalité juridique à l’Amazonie colombienne. Elle a convoqué 90 institutions de Colombie pour venir expliquer leur action devant elle en octobre 2019[2]. En Colombie, 80 % de l’Amazonie colombienne a le statut juridique de réserve indigène ou de parc naturel[3]. Le Brésil, sous la souveraineté duquel se situe la plus grande partie de l’Amazonie, a introduit dans sa Constitution de 1988 une protection constitutionnelle de l’Amazonie qualifiée de patrimoine national par l’article 225-4. L’Amazonie fait partie des biens communs préservés pour les générations présentes et futures. De plus, la Constitution prévoit que les aires protégées et territoires indigènes, qui représentent 48 % de l’Amazonie au Brésil, ne peuvent être modifiés ou supprimés que par la loi, ce qui interdit au président de prendre des décisions sans l’accord formel du parlement[4].

Le droit international doit aussi venir au secours de l’Amazonie sans qu’il soit nécessairement besoin d’inventer de nouveaux mécanismes. Les traités universels sur la diversité biologique de 1992, sur la lutte contre la désertification de 1994, sur les zones humides d’importance internationale de 1971 et sur l’interdiction du mercure de 2013 sont tous en vigueur et ont été ratifiés par le Brésil. De plus, la Convention de l’UNESCO de 1972 sur le patrimoine mondial s’impose également au Brésil. C’est ainsi que sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial sept espaces naturels brésiliens, dont une partie de l’Amazonie centrale. En effet, depuis 2000, avec une extension en 2003, six millions d’hectares de la forêt amazonienne sont sous la protection de la Convention de l’UNESCO. Ceci implique un régime national de protection, des rapports et des inspections pouvant conduire au retrait de la liste internationale ou, en cas de dégradation du milieu, à l’inscription sur la liste des espaces en péril.

Au plan régional, il existe depuis 1978 un traité entre huit États riverains de l’Amazone : le Pacte amazonien, amendé en 1998, avec l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA)[5]. Cet instrument juridique en vigueur permet de mener des actions collectives de protection et de surveillance du patrimoine amazonien. À été adopté en 2010 un Agenda stratégique de coopération amazonienne mettant en place une coopération sud-sud pour la lutte contre le changement climatique, le développement durable, la conservation des ressources naturelles, en harmonie avec l’Accord de Paris sur le climat et les Objectifs du développement durable 2030. Lors de la XIIIe réunion des ministres des Affaires étrangères des États parties fut adoptée la déclaration de Tena le 1er décembre 2017. Elle constate l’importance mondiale des services écosystémiques de l’Amazonie ; elle réaffirme leur engagement pour réduire les effets du changement climatique ; elle reconnaît que les ressources hydriques du bassin amazonien sont un patrimoine universel partagé ; elle décide de renforcer la coopération contre les incendies de forêts transfrontaliers, enfin elle salue l’initiative colombienne Amazonie 2030 d’atteindre l’objectif déforestation zéro.

Au plan financier, de nombreuses ONG internationales interviennent pour aider les populations indigènes à se défendre en justice et pour financer des opérations de conservation de la biodiversité. Le G7 et l’Union européenne ont approuvé en 1991 un programme pilote pour la protection de la forêt tropicale brésilienne (PPG7) de 250 millions de dollars gérés par la Banque mondiale à partir de 1995. Le projet GEF Amazonie de 2011 à 2014 a attribué 52,2 millions de dollars à un programme de gestion environnementale du bassin amazonien.

Au plan bilatéral, dans la mesure où la France possède en Guyane une petite partie de la forêt amazonienne, les relations franco-brésiliennes permettent des actions conjointes, tel que l’accord signé par les présidents Chirac et Lula le 15 juillet 2005 relatif à la construction du pont sur l’Oyapock à la frontière franco-brésilienne. Ce pont a été inauguré en mars 2017. L’accord prévoit des rencontres régulières à travers la commission mixte transfrontalière qui pourrait être un lieu de négociations concernant le sort de la forêt partagée.

L’activation de tous ces outils devrait faciliter une action concertée entre les États afin de mieux préserver la ressource naturelle amazonienne.

Toutefois, certains considèrent que ces outils sont insuffisants et prônent une action beaucoup plus collective au nom de la solidarité internationale en matière d’environnement et au nom de la lutte contre les effets des changements climatiques. Sur le plan scientifique, un effort avait été tenté sans succès dès 1948 par l’UNESCO. En effet, avait alors été créé l’Institut international de l’Hyléa[6] amazonienne qui avait vocation à protéger l’Amazonie par la science « pour le bien de l’humanité ». Cet institut a été abandonné en 1950. Mais l’idée selon laquelle l’Amazonie serait un bien commun de l’humanité va continuer à susciter des convoitises contradictoires. Il s’agirait d’envisager de qualifier l’Amazonie de « patrimoine commun de l’humanité », ce qui impliquerait un accord mondial inenvisageable, d’autant plus que le qualificatif juridique de « patrimoine commun de l’humanité » n’a jusqu’alors été attribué qu’à des espaces ne relevant d’aucun État (les fonds marins, la lune, l’espace extra-atmosphérique). L’internationalisation de l’Amazonie paraît de plus, selon le pape François, comme uniquement au service « des intérêts économiques de corporations multinationales »[7]. Préparant un synode des évêques pour les 6-27 octobre 2019 sur les problématiques de l’Amazonie, un document préparatoire du 8 mai 2018 insiste sur la nécessité d’une écologie intégrale pour préserver les ressources naturelles et l’identité culturelle. Lors de son voyage à Madagascar le 7 septembre 2019, le pape François a évoqué la déforestation en Amazonie à propos de la déforestation à Madagascar et réclamé d’accorder « le droit à la distribution commune des biens de la terre aux générations actuelles, mais également futures ».

En conclusion, il faut d’abord soutenir les juristes brésiliens pour qu’ils utilisent les instruments juridiques nationaux qui sont particulièrement protecteurs de l’Amazonie. Selon le cacique Raoni Metuktire, il convient de créer d’autres réserves naturelles en Amazonie[8] même si déjà 48 % de l’Amazonie est protégée, entre territoires amérindiens et unités de conservation[9]. Pourquoi ne pas demander au Brésil de solliciter de l’UNESCO une extension de 12 % de sa surface forestière amazonienne au titre de la liste du patrimoine mondial pour qu’elle représente au total 60 % de forêts protégées, comme l’a fait le Bhoutan dans sa Constitution de 2008, proclamant que 60 % des forêts du pays sont éternelles et ne peuvent donc pas être défrichées ? La France pourrait prendre l’initiative, avec les autres États amazoniens, de demander pour chacun d’entre eux l’inscription de 60 % de leur forêt amazonienne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi, 60 % de l’ensemble du bassin amazonien serait protégé.

Dans le même temps, la communauté internationale devrait se mobiliser pour un suivi plus efficace des territoires inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et apporter un appui spécial aux États parties au Pacte amazonien[10]. Une coopération nord-sud devrait venir renforcer les actions entreprises par l’OCTA.

On doit regretter que la rencontre de Leticia du 6 septembre 2019, à l’initiative de la Colombie, avec la présence du ministre des Affaires étrangères du Brésil, n’ait pas associé tous les États amazoniens puisque n’avaient pas été invités, ou n’étaient pas présents, ni le Venezuela, ni la France, alors que l’Équateur, qui était présent, dispose de la même surface amazonienne que la France. On doit néanmoins constater l’esprit d’ouverture du « Pacte de Leticia »[11] qui réaffirme la nécessaire coopération entre les pays d’Amazonie, appelle la communauté internationale à coopérer pour la conservation et le développement durable de l’Amazonie, crée un réseau de coopération pour lutter contre les catastrophes naturelles et souhaite de pouvoir coopérer avec les autres États intéressés et les organisations internationales régionales et internationales.

Cet appel rend possible la solidarité internationale et écologique appliquée concrètement à l’Amazonie. Les neuf États concernés doivent rapidement renforcer leur coopération dans l’intérêt commun de l’humanité avec l’appui de l’ensemble de la communauté internationale, en particulier de l’Union européenne et des institutions spécialisées des Nations unies, en particulier la FAO et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’ensemble de ces initiatives officielles ne pourra se développer que si les citoyens consommateurs des pays du nord réduisent leur consommation de viande et les achats de soja pour leur bétail. Parallèlement, les actions juridiques et sociales en faveur des peuples indigènes d’Amazonie[12] doivent s’amplifier en mettant en application les directives de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies portant « Déclaration sur les droits des peuples autochtones » de 2007[13] adoptée par 144 voix, dont celle de la France, et en demandant la ratification de la Convention internationale n° 169 de l’Organisation Internationale du travail de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, qui n’a été ratifiée que par 23 États. Trois États d’Amazonie ne l’ont pas encore ratifiée : Guyana, Surinam et la France. Curieusement, la France a pourtant signé cette Convention. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le 23 février 2017 (recommandation n° 7), a demandé que cette ratification ait enfin lieu.

Michel Prieur, président du Centre international de droit comparé de l’environnement.

[1] 63 % au Brésil, 10 % au Pérou, 7 % en Colombie, 6% en Bolivie, 6 % au Venezuela, 3 % en Guyana, 2 % au Surinam, 1,5 % en Équateur et 1,5 % en Guyane française.

[2] Anne Proenza, « A Leticia, six pays tentent de se coordonner », Libération, 7-8 septembre 2019, p.5.

[3] Anne Proenza, idem, p. 5

[4] Edison Ferreira de Carvalho, « La protección de los bosques a la luz del derecho ambiental internacional y la constitución brasileña : serán capaces de salvar la foresta Amazónica ? », Universidad federal de Para, Naece editora, 2018.

[5] www.otca-oficial.info

[6] Signifie en grec bois et forêt.

[7] Encyclique Laudato Si, 2015, p. 30, qui cite la 5° Conférence de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes à Aparecida le 29 juin 2007, n° 84 et 86.

[8] Interview de Raoni Metuktire, « La forêt est cruciale pour le climat planétaire », Libération, 7-8 septembre 2019, p. 3.

[9] François-Michel Le Tourneau, « Faire en sorte que l’Amazonie debout rapporte plus que le déboisement du territoire », Le monde, 3 septembre 2019, p. 27.

[10] La France, en tant qu’État souverain en Amazonie, devrait pouvoir adhérer au Traité de coopération amazonienne de 1978, ce qui nécessiterait au préalable un amendement à l’art. 27. de ce Traité, qui interdit à présent les adhésions.

[11] Carlos Holmes Trujillo, ministre des relations extérieures de Colombie, adresse un message d’unité et d’espérance à la région et au monde, in « Cumbre presidencial para reafirmar el compromiso con la Amazonia », El Tiempo, Bogota, 6 de septiembre de 2019.

[12] Ils sont trois millions de personnes représentant 390 peuples distincts et 130 peuples indigènes en isolement volontaire.

[13] Résolution 61/295, A/RES/61/295.

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…