Un an après son entrée en force à l’Assemblée nationale, la NUPES semble déjà appartenir au passé. A l’exception de la France insoumise, qui souhaite reconduire l’alliance pour les élections à venir, tous les partis entendent proposer leur propre liste aux européennes de 2024. Si chaque parti entend se distinguer de ses alliés, les divergences stratégiques sur la question européenne sont également souvent mises en avant comme raison du retour à une gauche divisée. Qu’en est-il vraiment ? Dans une note pour la fondation Rosa Luxembourg, la politiste Laura Chazel étudie l’évolution des programmes des quatre partis et leurs votes au Parlement européen. Selon elle, la théorie des « deux gauches irréconciliables » est désormais dépassée, la proximité idéologique étant de plus en plus forte. La chercheuse plaide donc pour la poursuite de la NUPES, qui serait dans l’intérêt de chaque parti et leur permettrait de peser face aux blocs libéral et d’extrême-droite. Entretien.

LVSL : Votre note débute par le fait qu’une nouvelle phase politique aurait été ouverte à partir de 2020, avec la crise sanitaire, puis la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine. Selon vous, ces deux événements ont conduit à des réformes importantes de l’UE, par exemple sur les questions environnementales ou le fédéralisme budgétaire qui vont dans le sens des demandes portées depuis longtemps par la gauche. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Laura Chazel : Je n’irai pas jusqu’à parler de réformes majeures, mais trois événements pourraient être à l’origine d’un nouveau cycle politique au niveau européen : l’accélération du changement climatique et la prise de conscience de ses effets, la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Pour faire face à ces crises, l’UE et ses États-membres ont pris des mesures inédites. On peut notamment citer le Pacte vert pour l’Europe, le retour de l’État-providence durant la crise sanitaire, le plan de relance « NextGenerationEU », la suspension du pacte de stabilité et de croissance (traité d’austérité, ndlr), des interventions nationales et européennes sur le prix de l’énergie ou encore la taxe sur les superprofits.

« Ce que j’essaie de dire, c’est que ces crises ont affaibli le sens commun néolibéral, qui avait notamment prévalu durant la crise de la zone euro et avait entraîné des politiques d’austérité. »

Bien sûr, de nombreuses critiques peuvent et doivent être apportées à toutes ces mesures qui ne sont pas à la hauteur des crises que nous traversons. Par exemple, le Pacte vert ne rompt pas avec les logiques du libre-échange, ou encore des contreparties néolibérales, sous forme de réformes structurelles, sont demandées aux États-membres dans le cadre du plan de relance. On a aussi vu des multinationales polluantes profiter de subventions européennes. De même, le retour de la rigueur est prévu pour 2024. La gauche ne peut donc pas encore crier victoire. Ce que j’essaie de dire, c’est que, malgré la domination de la droite au Parlement européen, ces crises ont affaibli le sens commun néolibéral, qui avait notamment prévalu durant la crise de la zone euro et avait entraîné des politiques d’austérité.

LVSL : En effet, ces réformes restent cependant très mineures pour l’instant et pas du tout à la hauteur des crises que nous traversons. Peut-on néanmoins espérer qu’elles ouvrent une fenêtre d’opportunité pour la gauche ?

L. C. : Effectivement, il n’y a pas eu de changement drastique au niveau européen. Je ne suis pas naïve : toutes ces mesures ne signifient pas la fin du dogme néolibéral, de l’austérité ou de la logique de marché. Mais des principes défendus par la gauche jugés irréalistes il y a encore peu de temps entrent désormais dans le sens commun. Cela ne signifie pas que la bataille culturelle est gagnée, mais plutôt qu’une fenêtre d’opportunité s’est ouverte pour la gauche, et qu’elle doit être saisie rapidement. Si nos adversaires politiques reprennent nos idées ou notre lexique politique – comme le « Green New Deal » promu par Alexandria Ocasio-Cortez – on peut, bien sûr, crier à la récupération politique, mais dans la note, j’envisage plutôt cela comme un moment clé pour la réarticulation de l’hégémonie culturelle autour de nouveaux principes et comme une occasion pour la gauche d’imposer son récit dans l’espace public.

LVSL : À l’aide d’une vaste base de données, vous analysez les évolutions des programmes nationaux du PS, du PCF, d’EELV et de LFI depuis le milieu des années 2000. Selon vous, il y a eu deux moments de rupture importants : le référendum de 2005 et le quinquennat de François Hollande. A chaque fois, une fracture entre « deux gauches irréconciliables », l’une radicale et l’autre néolibérale, apparaît. Est-on toujours dans cette phase, ou les choses ont-elles changé, du moins dans les programmes électoraux ?

L. C. : La donne a un peu changé. Il y a une première phase, au moins de 2005 à 2017, durant laquelle la gauche s’est fortement divisée, sur toutes les dimensions (européenne, économique, sociale, culturelle, environnementale, internationale). On avait alors, d’un côté, EELV et le PS et, de l’autre, LFI et le PCF, qui se sont opposés sur la construction européenne – notamment sur le TCE – et sur le quinquennat du socialiste François Hollande, qui a été analysé comme un « virage à droite » de la social-démocratie et a renforcé l’idée de « deux gauches irréconciliables ».

Mais l’analyse quantitative et qualitative des programmes des quatre partis en question montre qu’à partir de 2014, les divergences commencent à diminuer. Par exemple, LFI et le PCF deviennent plus favorables à l’intégration européenne, tandis qu’EELV devient plus critique des politiques néolibérales de l’UE et que le PS commence à se diviser en interne. Les programmes pour l’élection présidentielle de 2022 confirment ces résultats et surtout le programme partagé de la NUPES montre cette trajectoire convergente entre ces partis. La Sixième République, le SMIC à 1500€ net, la retraite à 60 ans, le gel des prix des produits de première nécessité, la planification écologique forment désormais un socle commun. Le rapprochement se fait sur toutes les dimensions : l’ambition de « radicaliser » la démocratie libérale, pour reprendre l’expression de Chantal Mouffe ; l’écologie, avec le « verdissement » de la gauche radicale ; ou encore un programme plus social de la part d’EELV et du PS. Bref, la parenthèse ouverte en 2005 s’est refermée en 2022.

Il faut aussi ajouter que cette convergence s’est faite notamment autour de LFI, qui est devenue hégémonique à gauche en 2017 puis en 2022, tandis que la social-démocratie a été balayée avec le mandat de François Hollande. On voit que le programme de la NUPES reprend largement celui de LFI, car c’est celui que les électeurs de gauche ont plébiscité.

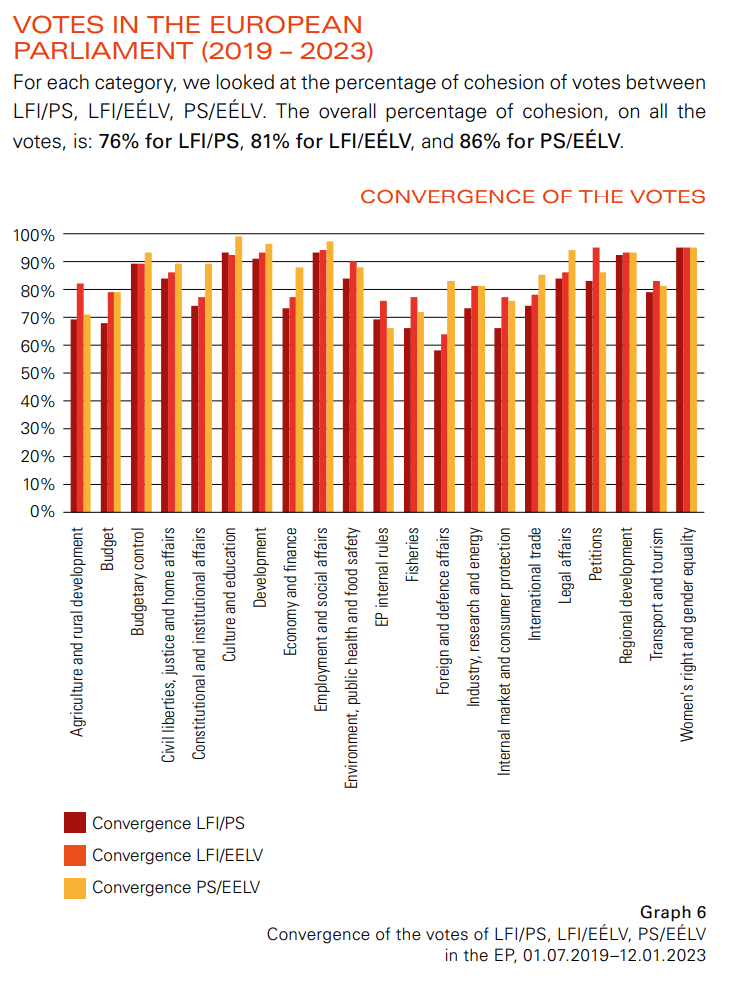

LVSL : Vous effectuez aussi une comparaison des votes au Parlement européen lors du dernier mandat, débuté en 2019. L’analyse de ces votes, bien que le PCF ne soit pas représenté car il n’a plus d’élus européens, fait apparaître une forte convergence sur de nombreux points (questions de genre, respect de l’Etat de droit, et dans une moindre mesure, sur les questions économiques et environnementales). Finalement, quels sont les enjeux sur lesquels les différences restent les plus fortes ?

L.C. : Déjà, il était important de regarder ces votes pour savoir ce qui se passait concrètement dans l’arène politique européenne, au-delà des programmes et des divergences qui sont souvent mises en avant par les uns et les autres pour se différencier. Je me suis appuyée sur près de 15.000 votes, répartis en 21 catégories. Le résultat est celui d’une assez forte cohésion : 76% entre LFI et le PS, 91% entre LFI et EELV et 86% entre le PS et EELV. Cette convergence s’observe sur à peu près tous les sujets, y compris les questions liées aux institutions européennes. L’opposition un peu réductrice entre le PS et EELV, qui seraient très pro-européens, et LFI qui serait anti-européen est donc à nuancer, car, dans les faits, ils votent de manière similaire.

En matière de politiques internationales, les divergences restent importantes, par exemple sur la question des rapports de l’UE avec les États-Unis. Malgré tout, l’analyse montre tout de même des taux de votes identiques non négligeables : 58% entre LFI et le PS, 64% entre LFI et EELV et 83% entre EELV et le PS. Sur la guerre en Ukraine, contrairement à ce qui a été fortement mis en avant, la convergence est forte. Les trois partis ont ainsi tous voté en faveur de 29 rapports concernant la guerre. La différence se voit surtout entre le soutien militaire demandé par EELV et le PS, par rapport à la nécessité de faire pression pour une sortie diplomatique de la guerre, soutenue par LFI.

LVSL : Concernant ces points de divergence, vous évoquez de possibles compromis, telle que la création d’une défense européenne autonome de l’OTAN, un élargissement de l’UE conditionné à une convergence fiscale et sociale, la démocratisation de l’UE etc. Si ces positions semblent possibles, voire souhaitables sur le papier, n’est-il pas un peu naïf de penser qu’elles pourront être appliquées ?

L. C. : Ces possibles compromis ne seront certes sans doute pas directement appliqués. Mais les divergences souvent mises en avant par les médias de masse et les politiques eux-mêmes se résument souvent à de simples stratégies de différenciation. Compte tenu de la forte convergence programmatique entre les quatre partis et de ces compromis possibles, la division entre « pro » et « anti » UE est en réalité assez artificielle, ou du moins très réductrice. De même pour l’opposition entre « gauche viandarde » représentée par Fabien Roussel et une « gauche soja » qui serait incarnée par EELV.

Les quatre partis ont mené des stratégies de campagne identitaires (c’est-à-dire faisant appel à l’identité propre de chaque parti, ndlr) afin de se distinguer de ses concurrents, alors qu’ils votent globalement la même chose au Parlement européen, et que l’on trouve de fortes similarités dans leurs programmes nationaux. Même si ces divergences seront sans doute difficiles à dépasser, je pense que ces forces ont une responsabilité à travailler ensemble, étant donné leur cohésion générale et la nécessité de faire bloc pour battre les libéraux et endiguer la montée de l’extrême-droite.

LVSL : En effet, chaque parti cherche à se distinguer des autres et met en avant sa singularité sur les points de désaccord. On le voit bien en ce moment : la FI souhaite la poursuite de la NUPES, les Verts veulent partir seuls aux européennes, le PCF de Fabien Roussel est assez critique de l’alliance et le PS est divisé. La désunion et le retour à ces stratégies de différenciation ne sont-ils pas inéluctable ?

L. C. : Au-delà du programme commun et des compromis dont nous parlions, la poursuite de l’alliance est aussi dans l’intérêt individuel de chaque parti. Bien sûr, il est légitime que le PS, le PCF et EELV ne souhaitent pas voir leur identité diluée dans celle de la NUPES, dominée par LFI. Mais la survie de leur identité ne nécessite pas forcément de candidatures individuelles. Par exemple, les quatre partis pourraient siéger dans leur propre groupe européen, tout en formant, comme à l’échelle nationale, un intergroupe qui leur permet de mener des batailles communes. On peut aussi repenser un peu l’équilibre des forces au sein de la NUPES : LFI a ainsi proposé la tête de liste aux européennes aux Verts.

« Les observations faites à l’étranger plaident dans l’intérêt d’EELV, du PCF et du PS à faire partie d’une alliance. »

Par ailleurs, à moyen terme, les observations faites à l’étranger plaident dans l’intérêt d’EELV, du PCF et du PS à faire partie d’une alliance. Par exemple, la social-démocratie ne pourra renaître de ses cendres que par un rapprochement avec la gauche radicale. Les cas grec et français montrent qu’une social-démocratie qui persévère dans le néolibéralisme est condamnée, alors que le PSOE espagnol de Pedro Sánchez, qui a opéré une certaine rupture avec le libéralisme de Zapatero et a tendu la main à Podemos, obtient depuis de très bons résultats électoraux et a réussi à conquérir le pouvoir.

En ce qui concerne les Verts, il faut d’abord noter que LFI a déjà un programme très écologique et qu’EELV n’est pas propriétaire des électeurs préoccupés par ces questions. En quittant la NUPES, EELV prendrait donc le risque de prendre ses distances avec son électorat marqué à gauche et d’adopter une posture plus centriste. C’est ce qui s’est passé au début du mandat de François Hollande et les Verts y ont perdu beaucoup d’électeurs. On voit aussi ça en Allemagne depuis 2021, où l’entrée dans la coalition « en feu tricolore » des Grünen avec le SPD et les libéraux (FDP), en 2021, les a forcés à des concessions importantes sur les questions énergétiques, d’où une déception des militants et sympathisants.

Enfin, concernant les communistes, le PCF a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles de 2012 et de 2017 et les points de désaccords historiques portaient moins sur le programme que sur la structure organisationnelle et la survie du parti politique. Le succès de la stratégie de différenciation poursuivie par Fabien Roussel peut être questionné compte tenu de son score d’à peine plus de 2%.

LVSL : On parle pour l’instant beaucoup des élections européennes car ce sont les prochaines qui arrivent, mais en réalité, elles sont assez secondaires dans le système politique français par rapport à la présidentielle, notamment car la participation y est plutôt faible. En outre, les européennes se jouent paradoxalement beaucoup sur des enjeux nationaux. Finalement, le véritable enjeu d’une potentielle union en 2024 n’est-il pas d’arriver devant Renaissance et le RN et donc de se présenter comme une alliance solide, capable de gouverner pour 2027 ?

L. C. : Oui. Il y a à la fois un intérêt collectif pour 2024 et un intérêt de plus long terme. Sur ce sujet, je m’appuie notamment sur les travaux du politiste Pierre Martin, qui a montré, qu’à partir de 2015, trois blocs émergent dans les systèmes politiques européens : une gauche « démocrate-écosocialiste », un centre « néolibéral- mondialisateur » et une droite « conservatrice- identitaire ». Le premier intérêt de la consolidation de la NUPES réside dans le fait qu’à moyen et long terme, une stratégie d’alliance peut permettre une consolidation du bloc progressiste de gauche aux niveaux national et européen et ainsi favoriser l’opposition aux forces libérales et réactionnaires.

« La NUPES pourrait arriver devant Renaissance et le Rassemblement national en 2024. Ce serait un moyen important pour se positionner comme première force alternative pour la présidentielle. »

D’après les sondages, la NUPES pourrait arriver devant Renaissance et le Rassemblement national en 2024. Ce serait un moyen important pour se positionner comme première force alternative pour la présidentielle, sachant qu’il n’y a que deux places pour le second tour. Par ailleurs, durant toute la séquence autour de la réforme des retraites, la NUPES a été unie, à l’Assemblée et dans la rue, contre le centre libéral de Macron et la droite radicale de Le Pen. Si différentes listes de gauche se présentaient, cela brouillerait ce message d’unité et entraînerait sans doute de l’incompréhension chez les électeurs, notamment les moins politisés. Cela pourrait aussi donner l’impression que les enjeux partisans priment sur l’adoption de politiques publiques démocratiques, sociales et écologiques, c’est-à-dire ce que réclament les électeurs de gauche.

Enfin, le contexte plaide pour une alliance. D’une part, parce que le bloc libéral s’érode et que l’extrême-droite est pour l’instant bien placée pour prendre le pouvoir. D’autre part, car la fenêtre d’opportunité dont nous parlions précédemment doit être saisie rapidement.