Le récent engouement autour de ChatGPT a de nouveau ravivé l’éternel débat sur la fin à venir du travail humain, remplacé par des intelligences artificielles et des robots. Pour le sociologue Antonio Casilli, auteur de En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic (Seuil, 2019), ces annonces relèvent surtout d’un discours téléologique vénérant excessivement le progrès et de slogans marketing. Ayant étudié finement le fonctionnement concret de ces outils digitaux, il montre combien ceux-ci s’appuient sur du travail humain, généralement gratuit ou très mal rémunéré et reconnu. Plus qu’une disparition du travail, nous devons selon lui craindre, une plus grande précarisation et atomisation de celui-ci.

LVSL : Les médias spéculent régulièrement sur une fin à venir, sans cesse repoussée, du travail humain. Par exemple, en relayant l’étude The future of employment: how susceptible are jobs to computerization qui voudrait que 47% des emplois soient susceptibles d’être automatisés. Comme le titre de votre ouvrage semble l’indiquer (En attendant les robots), vous ne partagez pas cette analyse. Pourquoi ?

A. Casilli : Pour commencer, le titre n’est pas de moi. Ce n’était censé être à la base qu’un des chapitres de cet ouvrage, en l’occurrence le dernier. Cette référence renvoie à deux ouvrages majeurs : d’une part la poésie de Kavafys « En attendant les barbares » et de l’autre la pièce de Beckett « En attendant Godot », deux œuvres majeures du XXe siècle dans lesquelles on évoque une menace qui n’arrive jamais. Il s’agit d’une présence transcendante expliquant l’ambiguïté qui demeure aujourd’hui sur ce type d’automatisation qu’on attend tantôt avec impatience, tantôt avec crainte, mais qui finit toujours par être repoussée.

Moi-même, dans ma jeunesse j’ai eu droit aux vagues de rhétorique sur la fin du travail, à travers notamment l’ouvrage « La fin du travail » de Jeremy Rifkin (1995), qui annonçait la même chose que l’étude de Frey et Osborne dans « The future of employment ». Le message revenait à dire que l’automatisation anticipée allait être telle qu’un nombre important d’emplois disparaitrait sous peu, selon une logique de substitution. Mais si l’on avait face à nous une personne qui aurait vécu par exemple depuis le début du XIXe siècle, elle aurait pu témoigner de rhétoriques et de prophéties comparables parce qu’il n’a pas fallu attendre les intelligences artificielles pour se retrouver face ce type d’annonces.

Ce type de communication s’adresse avant tout aux investisseurs, dotés de ressources matérielles et d’un imaginaire constamment sollicité. L’investisseur est une personne qui doit, comme disait Keynes, se soumettre aux esprits animaux, se démarquer et les suivre dans une espèce de quête chamanique. De l’autre côté, ce discours s’adresse aussi à une force de travail qui a besoin d’être disciplinée. Dans ce contexte-là, la menace d’un grand remplacement par les robots est une manière d’assurer la discipline en les ramenant à une condition purement machinique, à un travail sans qualité, sans talent, sans compétences. C’est donc une manière de déprécier ce travail et de démontrer son inutilité alors qu’il s’agit bien d’un travail nécessaire.

« La menace d’un grand remplacement par les robots est une manière d’assurer la discipline ».

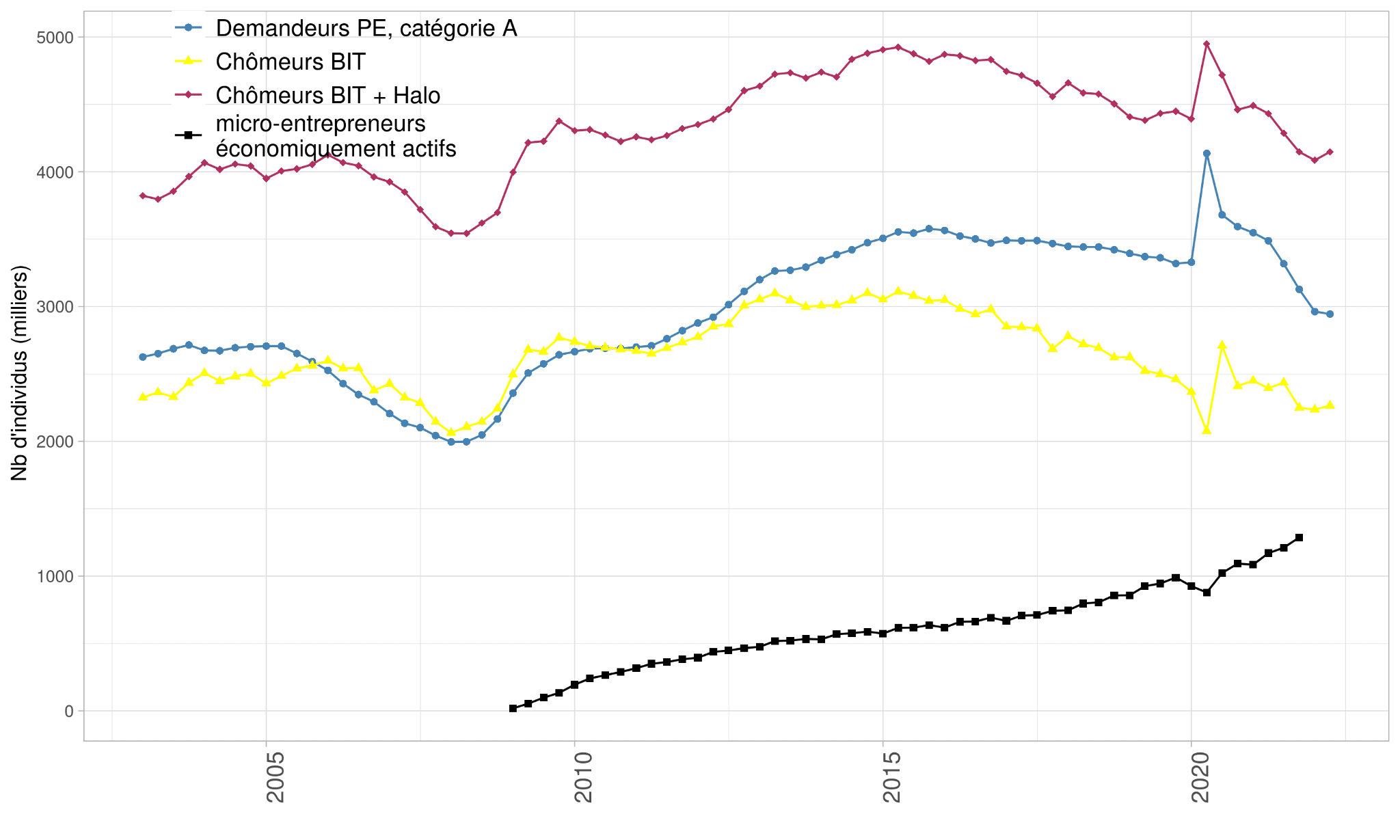

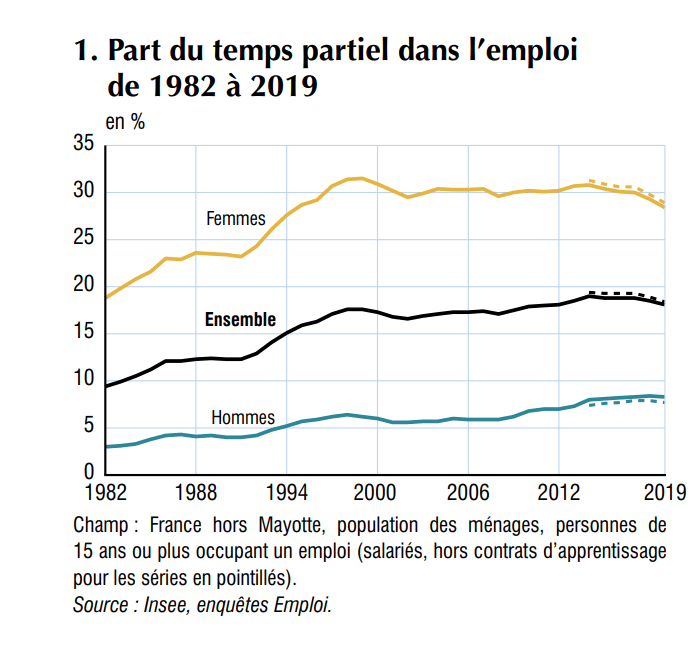

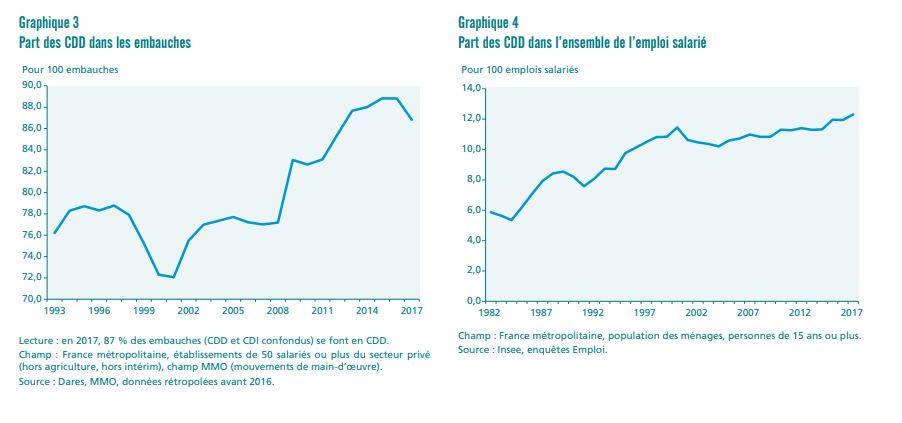

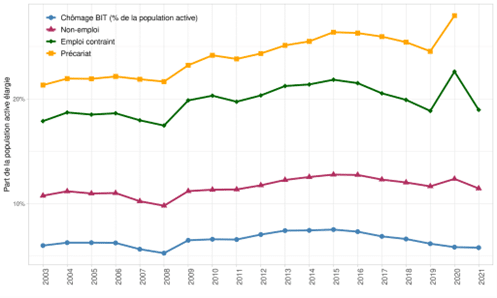

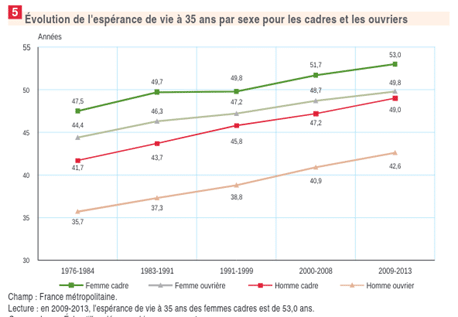

C’est en me concentrant sur ce travail vivant nécessaire qui nourrit la nouvelle vague d’innovation qui émerge avec les intelligences artificielles au début du XXIe siècle, en montrant « l’essentialité » (c’est-à-dire le fait qu’ils requièrent du travail humain, ndlr) de ces métiers de la donnée, que je m’efforce de montrer que l’innovation n’est pas forcément destructrice de travail. Plutôt elle déstructure l’emploi – ou en tous cas la version formalisée et protégée du travail, qui cesse alors d’être un travail encadré selon des principes établis par de grandes institutions internationales comme l’OIT. Ces avancées technologiques rendent le travail de plus en plus informel, précaire, sujet à un ensemble de variabilité et de fluctuations qui répondent autant au marché classique qu’à un nouveau type de marché, celui des plateformes, qui ont leurs propres fluctuations, dues à des logiques moins économiques qu’algorithmiques.

LVSL : Dans ce que vous évoquez justement de déstructuration du travail, en parlant de « travail numérique » nous désignons souvent les travailleurs ubérisés soumis au capitalisme de plateforme, mais vous rappelez aussi dans votre livre qu’il existe d’autres types de « travailleurs du clic ». Lesquels ?

A. Casilli : Ce que je cherche à faire dans cet ouvrage, c’est prendre comme point de départ le travail de plateforme visible qui concerne les métiers de la logistique, des passeports, des mobilités en général. Cela concerne parfois les métiers des services personnels comme ceux du « care » qui soignent des personnes ou s’occupent de tâches domestiques, etc. Tout cela fait partie de la première famille de métiers qu’on qualifie parfois d’« ubérisés ». C’est un terme qu’un industrialiste français, Maurice Levy, a choisi et que l’on a imposé à tout, en « brandisant » c’est-à-dire en attribuant une marque à un phénomène social.

Mais je m’efforce de dire : « Regardons aussi ailleurs ». Le travail plateformisé visible, les nouveaux métiers du clic ou de l’algorithme ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Tout le reste est composé de travailleurs qui sont sous la surface de l’automatisation. Il existe deux grandes familles sur lesquelles se concentre la partie centrale de cet ouvrage : d’une part le nombre vraiment important de personnes qui, partout dans le monde, préparent, vérifient et parfois imitent les intelligences artificielles – ce sont les annotateurs de données, les personnes qui génèrent des informations pour entraîner les algorithmes ou pour conduire l’intelligence artificielle.

Dans la continuité de cela, il y a un travail de moins en moins vu, connu, reconnu et payé, tellement informel qu’il devient presque un travail de bénévole voire d’utilisateurs-amateurs, comme chacun et chacune d’entre nous l’est à un moment ou à un autre de sa vie et de sa journée. Par exemple le fait de se servir d’un moteur de recherche en améliorant la qualité des résultats, comme cela arrive à chaque fois qu’on utilise Google, ou de s’insurger contre une intelligence artificielle comme ChatGPT en améliorant par la même occasion la qualité de ses réponses. Il y a donc une continuité entre les personnes qui ne sont pas payées pour réaliser du clic, pour réaliser de l’amélioration de contenu et de service algorithmique, et les travailleurs du clic des pays émergents ou à faible revenu, généralement payés 0,001 centime la tâche. Sur le papier, la différence est vraiment minuscule mais c’est important de la souligner.

« Afin de rendre les travailleurs interchangeables, il faut faire en sorte que l’activité humaine soit standardisée et réduite à son minimum, son unité minimale est alors le clic. »

LVSL : Pour reprendre les termes que vous utilisez dans le livre, vous distinguez trois formes de « travail digital ». Le travail des petites mains du numérique, c’est-à-dire le travail à la demande (prestation de petites interventions comme Uber, Deliveroo, etc.) ; le micro-travail qui fournit le soutien aux algorithmes par des tâches standardisées de mise en relation de données et le travail social en réseau qui est la participation des usagers à la production de valeur. Dans la droite lignée du taylorisme, ces nouvelles tâches témoignent-elles d’une nouvelle organisation du travail qui n’est pas aboli par le numérique mais simplement fractionné et décentralisé à un degré supérieur ?

A. Casilli : Oui, vous avez bien résumé les trois familles de travail, mais on peut encore faire un effort supplémentaire pour caractériser cette activité dont on parle. Pour qualifier ce « travail numérique », on peut aussi bien employer deux autres adjectifs. C’est un travail qui est « datafié » et « tâcheronisé ». « Datafié » signifie qu’il produit de la donnée et qu’il est lui-même produit par la donnée. « Tâcheronisé » c’est-à-dire atomisé, segmenté en petites tâches. Afin de rendre les travailleurs interchangeables, il faut faire en sorte que l’activité humaine soit standardisée et réduite à son minimum, son unité minimale est alors le clic.

Sommes-nous là face à une continuation du taylorisme ? La réponse est un peu compliquée dans la mesure où le taylorisme, tel qu’on le connaît historiquement, était synthétiquement dû à la gestion scientifique et non à la gestion algorithmique. Il y a une différence importante entre ces deux conceptions parce que la définition de Taylor était celle d’un travail sur plan, avec un cahier des charges pour des personnes intermédiaires puis des exécutants et des ouvriers. Il y avait une chaîne hiérarchique et une manière d’organiser ce travail par des échéances précises : chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année. Il s’agissait donc d’un travail de plan tandis que le travail de plateformes qui sert à produire ces intelligences artificielles est un travail à flux tendu. Cela signifie que les manières d’associer un exécutant et une tâche passe plutôt par un modèle mathématique qu’est l’algorithme qui apparie un être humain et un contenu (ex : quel chauffeur va s’occuper de quelle course). Dans la mesure où cette logique est différente, elle bouleverse également l’équilibre politique auquel le taylorisme avait conduit, que l’on résume parfois par l’économie du fordisme-taylorisme qui repose sur une production de masse, qui, à son tour, produit des marchés de consommation de masse.

Là, on est face à une organisation plus compliquée et à des micro-marchés, des marchés de niche qui sont réalisés ad hoc, créés par l’algorithme même. Pour terminer, le type de protection sociale qui allait de pair avec le fordisme-taylorisme a été complètement abandonné pour la raison qu’on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il faut assurer un salaire stable afin que ces employés puissent se permettre de consommer la production même de leur propre usine ou de leur entreprise. Aujourd’hui, ce n’est pas à Uber de s’occuper de donner suffisamment d’argent à une personne pour qu’elle puisse s’offrir des produits ou des services Uber. Il y a effectivement une séparation totale entre ces deux aspects, ce qui débouche sur un travail beaucoup moins protégé, qui offre beaucoup moins de certitudes quant à son existence même et à son activité, donc à sa rémunération. En outre, cela génère moins de protection sociale du point de vue de l’assurance, de la carrière, de la formation, de la retraite, et ainsi de suite. Tout ce qui faisait l’équilibre sociopolitique dans la deuxième moitié du XXe siècle – du moins dans les pays du Nord – est aujourd’hui laissé de côté et les plateformes qui produisent l’intelligence artificielle et qui se basent sur ce concept de « digital labour » sont finalement la réalisation et l’achèvement ultime de l’idéal néolibéral du chacun pour soi et du travail pour personne.

« Moi j’ai jamais rencontré les gens avec lesquels je travaille et encore moins les gens pour lesquels je travaille parce que, tout simplement, je me connecte sur un site et je coche des cases »

LVSL : Vous évoquez dans votre livre des tâches comme l’incorporation de données dans les IA, le tri des doublons, la mise en lien de recommandations, etc. Il s’agit d’un travail qui ne met pas directement en jeu les forces du travailleur mais plutôt des qualités cognitives comme la faculté de discernement, de jugement ou encore de discrimination. En outre, nous avons affaire à des personnes qui sont individualisées du simple fait qu’il s’agisse d’un travail qui s’effectue la plupart du temps seul, face à un écran. Par conséquent, face à la fois à ce changement de lieu de travail, à cette atomisation du travail et au fait que les facultés qui sont mobilisées sont d’ordre cognitives, est-ce pour vous le signe d’un nouveau prolétariat de type cognitif ou digital ?

A. Casilli : Je dirais qu’il y a clairement la formation d’une nouvelle subjectivité politique, qu’on peut appeler « nouveau prolétariat ». À la fin du livre, je fais d’ailleurs tout un effort pour étudier dans quelle mesure on peut parler de classe mais ma réponse est assez dubitative. Pour l’instant, j’insiste beaucoup sur le fait que la nouveauté présentée, par exemple par le microtravail plateformisé, c’est-à-dire des personnes qui se connectent sur des applications spécialisées où elles réalisent des micro-tâches rémunérées à la pièce, est un cas de freelancing extrême, parce qu’extrêmement fragmenté. Selon des estimations de nos collègues d’Oxford à peine en moyenne deux dollars par heure ; même si par ailleurs ils n’ont pas un contrat horaire mais sont payés à la pièce.

Vous ne travaillez plus par projet, même s’il demeure certaines caractéristiques du freelancing qui s’est imposé depuis l’arrivée du télétravail dans les années 90. Il s’agit alors d’un aboutissement, d’une version poussée à l’extrême de cette tendance. Il subsiste toutefois un autre élément important qui nous permet de complexifier ce qu’on peut dire aujourd’hui à propos de ce microtravail. Je le caractérise comme un travail en solitaire, où les personnes travaillent chacune depuis [leur] foyer, et nous avons par ailleurs réalisé avec France Télévisions un documentaire nommé Invisibles dans lequel nous avons interviewé des microtravailleuses. La première chose qu’une d’entre elles nous a dite est : « Moi j’ai jamais rencontré les gens avec lesquels je travaille et encore moins les gens pour lesquels je travaille parce que, tout simplement, je me connecte sur un site et je coche des cases ».

Quelle est l’autre caractéristique de ce freelancing extrême ? Et bien, c’est tout simplement que le travail se déplace vers les pays dans lesquels la main d’œuvre est moins chère. Comme les rémunérations sont à la baisse et que cela se transforme en une espèce de foire d’empoigne, les pays dans lesquels on rencontre un nombre plus important de microtravailleurs ne sont pas forcément les pays du Nord mais ceux de l’hémisphère Sud. On a beaucoup parlé de la Chine et de l’Inde mais ce sont des cas complexes dans lesquels vous avez autant de grandes startups qui font de la valeur ajoutée que des microtravailleurs. Il y a aussi des pays qui sont dans des situations d’extraction néocoloniale poussées à l’extrême.

Les pays sur lesquels nous avons travaillé avec mon équipe de recherche DiPLab sont des pays d’Afrique francophones et des pays d’Amérique latine. Dans les deux dernières années et dans la foulée de cet ouvrage, nous avons réalisé plusieurs milliers d’entretiens et de questionnaires avec des travailleurs dans des pays comme Madagascar, l’Égypte, le Venezuela, le Mexique, la Colombie et le Brésil. Dans ce dernier cas, on rencontre souvent de véritables fermes à clics responsables des faux followers sur Instagram ou des visionnages YouTube ou TikTok. C’est une manière de tricher avec les algorithmes bien qu’il s’agisse du bas de la pyramide, et ces personnes peuvent travailler depuis chez elles. Dans d’autres contextes par contre, à Madagascar ou en Égypte, de gros marchés de l’offshoring (externalisation ndlr) se sont créés. Là-bas, les microtravailleurs ne travaillent pas depuis chez eux, mais depuis des structures variées : certains travaillent depuis chez eux, certains depuis un cybercafé, d’autres vont taxer le wifi de l’université et certains ont de véritables bureaux avec des open spaces plus ou moins structurés. Il y a donc des situations très différentes, avec parfois des petits jeunes de banlieue d’Antananarivo qui organisaient une espèce d’usine à clics avec d’autres copains du quartier et d’autres personnes qui utilisaient une maison avec 120 personnes, vingt dans chaque pièce, réalisant des microtravaux. Cette atomisation semble donc concerner principalement les pays à plus hauts revenus. Dans les pays à plus faibles revenus, les formes de travail du clic sont très variées, du bureau classique à la plateforme.

LVSL : Cette diversité des travailleurs du clic semble assez symptomatique d’un milieu du numérique qui serait encore relativement une zone de non-droit du travail dans la mesure où il s’agit d’un domaine relativement récent et décentralisé. Le travail y est mal reconnu, souvent ingrat, organisé de manière nébuleuse, etc. Est-ce en raison de ce flou que le capitalisme y prospère ou est-ce que ce flou est lui-même un produit de la dérégulation capitaliste ?

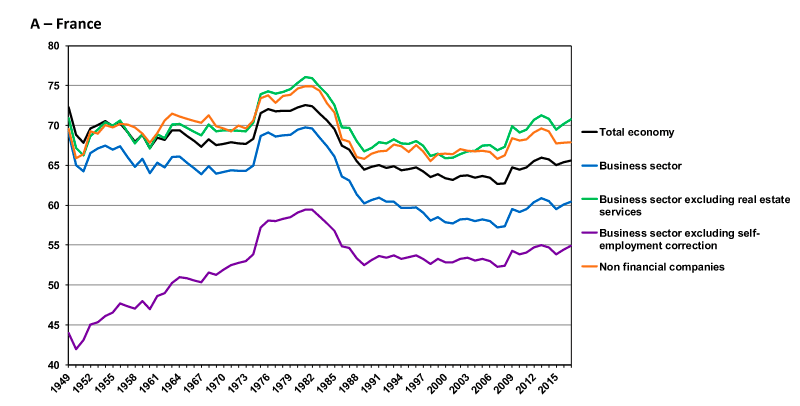

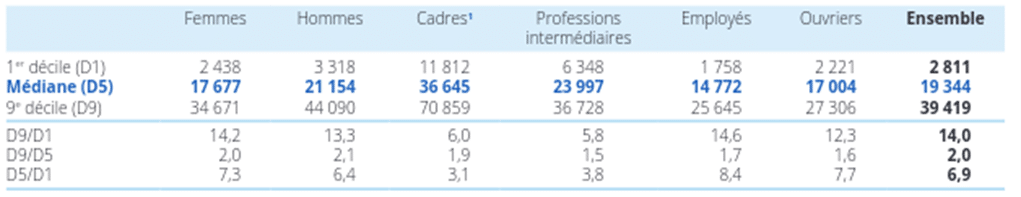

A. Casilli : La question de la dérégulation a une longue histoire, c’est la doctrine du laisser-faire du XVIIe siècle dont la doctrine capitaliste hérite. Elle concerne principalement le fait d’enlever un nombre important de dépenses, de cotisations et d’impôts qui pèsent sur les entreprises et ensuite de laisser ces entreprises faire des profits et les redistribuer à leurs investisseurs. Ici, le problème se pose en termes très classiques selon la différence en économie politique entre profits et salaires. Grosso modo, cette dérégulation s’est soldée par un déplacement important de ressources qui faisaient partie des salaires, ce qu’on appelle le « wage share », la part des salaires vers les profits. Toute la rhétorique actuelle sur les superprofits porte aussi sur cela ; la montée en flèche lors des dernières décennies, des profits et des dividendes pour les investisseurs et les chefs d’entreprise. A contrario, on a vu une diminution drastique du salaire réel, du pouvoir d’achat et en général de la masse salariale. Pour réduire cette masse salariale, soit on vire des personnes – mais on ne peut pas virer tout le monde –, soit on remplace des personnes bien payées par des personnes moins bien payées. De cette manière-là, à parité des effectifs et de quantité de travail, on se retrouve à payer moins pour la masse salariale.

« On n’a pas vu une diminution drastique du travail en termes de temps de travail mais plutôt une diminution drastique du travail payé et une augmentation du travail non payé. Là est la base de cette économie des plateformes. »

Ce que je m’efforce de montrer, avec d’autres, c’est qu’on n’a pas vu une diminution drastique du travail en termes de temps de travail mais plutôt une diminution drastique du travail payé et une augmentation du travail non payé. Là est la base de cette économie des plateformes qui crée une concurrence entre les travailleurs pour revoir à la baisse leur rémunération, parce que l’algorithme va favoriser celui qui va réaliser la même tâche à un prix moindre, comme on le voit avec les livreurs express. C’est vrai notamment depuis le Covid, avec un nombre important de nouveaux inscrits sur ces plateformes et une baisse drastique des rémunérations en plus d’une réaction interne de conflictualité syndicale. La même chose se passe évidemment aussi sur les plateformes dites « de contenu », qui se disent « gratuites » mais ne le sont pas vraiment : parfois il faut payer pour y être et souvent elles payent les personnes qui sont actives d’une manière ou d’une autre. Le cas classique est celui de la monétisation des contenus qui est devenue un geste désormais banal pour pouvoir exister sur certaines plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube et y avoir une présence véritable. Cela signifie que l’on a une coexistence dans les mêmes espaces d’un travail non rémunéré, d’un travail faiblement rémunéré, d’un travail micro-rémunéré et tout ça crée une baisse progressive de la masse salariale pour une équivalence voire une augmentation de la production en termes de contenu, d’informations, de service, etc.

LVSL : Pour vous, la dérégulation est donc le produit de la structure et de son fonctionnement, elle n’est pas seulement le terreau dans lequel elle s’épanouit même si de fait elle crée un terrain qui est propice à sa propre perpétuation.

A. Casilli : Tout à fait. Si on regarde du côté des entreprises, on remarque qu’elles tendent à favoriser de plus en plus la redistribution de dividendes importants plutôt que le réinvestissement pour créer de nouvelles ressources, etc. Si l’on regarde ensuite comment les entreprises fonctionnent, on a des surprises qui sont parfois amères : durant nos recherches sur le travail de plateforme, on s’est rendu compte du chaos qui domine au niveau de la gestion de cette force de travail dans la mesure où les plateformes ne reconnaissent pas que ces microtravailleurs effectuent des tâches importantes pour la production de valeur de l’entreprise et donc ne les encadrent pas. Il n’y a donc pas de « ressources humaines ». Ce sont par exemple le responsable des achats ou les ingénieurs qui s’occupent d’organiser le pipeline pour la mise en place du machine learning.

Or, ce ne sont pas des personnes formées pour gérer des êtres humains donc ils engendrent des désastres parce qu’ils ne savent pas entendre les problématiques, ils ne comprennent pas que ces personnes-là sont habituées à une certaine protection de leur travail, en connaissance de leurs droits, ce qui est tout à fait normal. On a donc une forte conflictualité dans ces entreprises qui ne sont pas capables de gérer la transition vers la plateformisation totale.

© Marion Beauvalet

LVSL : Toutefois, il n’y a pas que les travailleurs du clic rémunérés : dans notre présence virtuelle, nous fournissons régulièrement des matériaux à des systèmes dits « collaboratifs » (cookies, avis, évaluations, etc.) qui mettent en place des systèmes de gratification affective (ce que vous appelez des « produsagers », contraction de « producteur » et « usager »). Le fonctionnement des plateformes numériques abolit-il la séparation entre travail et loisir ?

A. Casilli : C’est un peu plus complexe que cela car c’est comme si les plateformes cherchaient constamment à monter au maximum le volume tant du travail que du plaisir. L’exemple récent qui me vient à l’esprit, c’est ChatGPT. ChatGPT est une intelligence artificielle qui n’a rien d’extraordinaire sauf qu’elle fait bien semblant d’entendre et de répondre à des questions. C’est un système assez classique qu’on appelle « question answering » comme modèle de machine learning, mais entouré d’une espèce d’aura de grande innovation, voire de révolution. Cela oblige tout un tas de personnes à se connecter à ChatGPT, à interagir avec elle et par la même occasion à l’améliorer, puisque chaque réponse négative ou à côté de la plaque de ChatGPT est systématiquement dénoncée par la personne qui la reçoit, ce qui améliore l’IA.

« Tout ça n’est une opération de marketing de OpenIA, qui est arrivée à créer un engouement lui offrant une main d’œuvre non rémunérée massive pour tester ChatpGPT. »

Il y a là une espèce de joie perverse de jouer à ce jeu, de se faire mener un bateau par un système qui est seulement dominé par une logique de marketing. Tout ça, en effet, n’est qu’une opération de marketing de OpenIA, qui est arrivée à créer un engouement lui offrant une main d’œuvre non rémunérée massive pour tester ChatpGPT.

La dimension de travail se comprend bien si on voit la continuité entre les utilisateurs lambda et non rémunérés de ChatGPT et de l’autre côté les personnes qui sont dans le back office de ChatGPT : un mois et quelques après le lancement de cette intelligence artificielle, on a découvert que ça fait des années qu’OpenIA recrute systématiquement des microtravailleurs kenyans payés 1$ de l’heure pour sélectionner les réponses, taguer des contenus etc. À côté de cela, puisque ChatGPT est aussi un outil utilisé pour produire du code informatique, il y a eu un recrutement de personnes qui sont des tâcherons du code pendant l’année 2020. Ces tâcherons du code devaient produire des bouts de code, débuguer des codes alors qu’elles n’avaient parfois pas une compétence informatique très élevée. C’étaient parfois des petits étudiants en première année ou des personnes qui savaient à peine reconnaître que dans cette ligne de code il y avait une parenthèse qui ouvrait mais il n’y en avait pas qui fermait et c’était suffisant pour débuguer la ligne. Il y a un continuum entre ces tâcherons du clic et nous-mêmes, qui fait bien de ChatGPT avant tout une entreprise de travail humain vivant. J’aurais pu dire la même chose du moteur de recherche de Google mais il est là depuis un quart de siècle donc c’est un peu moins d’actualité.

LVSL : Avec cet entrelacs du producteur à l’usager qui s’est formé, l’outil numérique ne semble plus être une extension de la main de l’homme. Le travail humain tend au contraire à devenir une extension de l’outil. Identifiez-vous le travail digital comme une nouvelle forme d’aliénation double car le travailleur n’est plus seulement soumis à la machine (comme c’est déjà le cas depuis le taylorisme) mais disparaît derrière elle parce que l’aliénation ne concerne plus seulement le travailleur mais aussi le « produsager » qui n’est même pas reconnu comme travailleur ?

A. Casilli : Pour résumer, les deux types d’aliénation dont vous parlez sont une aliénation de la visibilité et une aliénation du statut pour faire court. La question de la visibilité est un problème important mais en même temps c’est aussi un problème qui nous permet d’identifier où est le nœud problématique. Ça fait longtemps qu’en sciences sociales, on s’occupe de reconnaître des formes de travail non visibles : on l’appelle shadow work, ghost work, virtual work, etc., chaque auteur a sa propre définition. Moi j’ai cherché à mon tour à parler de ce travail non ostensible, « unconspicuous labor », qui est une manière de jouer sur la notion de consommation ostentatoire. C’est une manière de dire que si notre consommation se fait visible, on s’affiche en train de consommer, on ne s’affiche pas en train de produire et on a presque honte de ce qu’on produit quand on le produit. C’est pour ça que nous-mêmes nous adhérons à la rhétorique du « C’est pas un travail, c’est un plaisir : je ne suis pas un journaliste précaire, je suis un blogueur », « Je ne suis pas une animatrice télé qui ne trouve pas d’emploi, je suis une influenceuse Twitch ».

C’est une [façon] de se raconter d’une manière ou d’une autre que la précarité est moins grave que ce qu’elle est. Il ne faut pas sous-estimer le côté aliénant de cela, surtout un terme de désencastrement des individus de leur réseau de solidarité et d’amitié qui est normalement assuré par les activités de travail formel. Je ne veux pas dire que la vie avec les collègues est un paradis, mais que le travail formel crée un cadre qui permet de situer un individu au sein d’un réseau de relations. Ce qui devient beaucoup moins simple à faire pour le travail du clic. Il y a un vaste débat dans ma discipline sur l’encastrement ou le désencastrement social des travailleurs des plateformes, qui porte sur cette confusion énorme qui existe entre le côté productif et le côté reproductif des plateformes. Le côté productif, on le voit à chaque fois qu’on nous demande de produire une donnée, mais parfois cette injonction est là pour stimuler notre plaisir, nos attitudes, nos désirs, nos envies de se mettre en valeur, de se mettre en visibilité, et ainsi de suite. Cela peut se transformer en loisir, dans une activité sociale, et qui est alors plutôt du côté de la reproduction. Là c’est effectivement une aliénation qui renforce cette confusion.

De cela découle directement la deuxième aliénation qui est l’aliénation de statut, c’est-à-dire la difficulté à obtenir un statut de travailleur de la reproduction sociale. Mais ce n’est pas impossible : regardons par exemple les combats féministes, qui ont fait en sorte que tout un tas d’activités auparavant considérées comme purement reproductives soit inscrites dans la sphère du travail socialement reconnu, avec des rémunérations et des protections sociales : le travail domestique, le travail de care, etc. Toutefois, cette rupture de l’aliénation n’arrive pas de manière spontanée, par simple progression du capitalisme vers des formes plus douces et sociales-démocrates, mais cela arrive au fil et au bout des luttes sociales.

LVSL : Puisque votre ouvrage critique une conception téléologique du progrès technologique où l’on avance vers la fin du travail, comment envisagez-vous l’avenir du travail numérique, surtout avec l’explosion récente des plateformes d’intelligence artificielle ?

A. Casilli : Pour ma part je pense qu’il faut se méfier des effets d’annonce médiatiques. Je suis assez bien placé pour savoir comment la fabrique médiatique de ces phénomènes sociotechnologiques est structurée à coups de communiqués de presse d’entreprises qui produisent un nouveau service, une nouvelle application, une nouvelle intelligence artificielle et de rédactions de journaux ou de presse qui, pour chercher à produire du contenu, cèdent au plaisir de se faire porte-voix de ce type d’allégations.

Je ne pense pas qu’il y ait une explosion de l’intelligence artificielle. Au contraire, je remarque que l’intelligence artificielle rame, qu’il y a des échecs de l’intelligence artificielle, il y a des domaines de l’intelligence artificielle qui se sont cassé la gueule, par exemple l’intelligence artificielle des machine learnings non supervisés dont on annonce toujours des trucs merveilleux qui n’arrivent jamais. Ou alors on a des effets de mode durant quelques temps, comme la blockchain récemment, qui est sujette à des échecs répétés tous les quelques mois. Je ne suis pas technophobe, mais plutôt dans une forme de scepticisme qui permet de voir l’innovation là où elle est vraiment. Or, l’innovation n’est pas dans l’intelligence artificielle, qui ne fait pas de progrès par pas de géants.

« Certains métiers du clic se sont aussi imposés comme des métiers essentiels, par exemple la livraison ou la modération de contenus. »

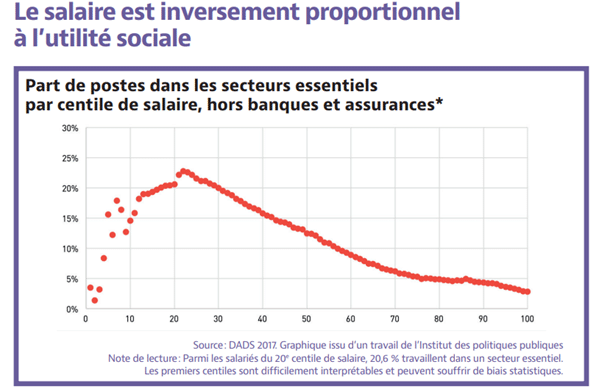

En revanche il y a eu des chocs exogènes, par exemple le Covid, la crise sanitaire, la crise économique et la crise géopolitique qui ont suivi. Ces enchaînements de catastrophes ont fait en sorte que le marché du travail de 2023 soit assez différent par rapport aux marchés du travail des années précédentes : en 2019, le nombre de personnes employées formellement était supérieur à toutes les époques précédentes de l’humanité, ce qui est évident parce qu’il y a aussi un nombre plus important d’êtres humains. Avec le Covid, on a eu d’abord un moment d’arrêt généralisé des échanges internationaux et parfois des croissances importantes de certains pays en termes de performances industrielles et d’autre part on a vu aussi ce prétendu « triomphe du télétravail », qui ne s’est pas soldé dans une espèce de dématérialisation de toutes les activités mais qui nous a aidés à identifier certaines activités qu’on appelle aujourd’hui « essentielles » (logistique, commerce, agroalimentaire, santé…).

Mais certains métiers du clic se sont aussi imposés comme des métiers essentiels, par exemple la livraison ou la modération de contenus, tous des travailleurs qui ont été classifiés comme « essentiels » par de grandes entreprises telles que Facebook et YouTube comme prioritaires pour revenir au travail en présentiel, alors que les autres ont été tranquillement mis au télétravail pendant deux ans et demi, avant d’être licenciés. C’est quelque chose d’important car on peut difficilement se passer du travail de modération, qui est d’ailleurs difficile à faire à distance, parce qu’il est difficile de modérer des vidéos de décapitation quand derrière vous il y a vos enfants qui jouent, ou de regarder des contenus vraiment problématiques, violents, déplacés alors qu’on passe à table. À moyen terme, je ne vois pas ce travail disparaître, je le vois devenir de plus en plus central, mais malheureusement je ne le vois pas non plus devenir plus digne et reconnu pour autant.

« Les microtravailleurs ne sortent pas dans la rue mais on les voit beaucoup dans les tribunaux, lors d’actions de recours collectif ou d’actions pour la reconnaissance de leur travail. »

C’est là le nœud conflictuel des prochaines années, celui de la reconnaissance de ces travailleurs. Plusieurs signes indiquent qu’on est face à de nouveaux conflits sociaux au niveau international, car on commence à avoir une structuration précise et cohérente des travailleurs et de nouvelles luttes sociales émergent. On voit notamment apparaître beaucoup de revendications qui passent par les cours de justice. Les microtravailleurs ne sortent pas dans la rue mais on les voit beaucoup dans les tribunaux, lors d’actions de recours collectif ou d’actions pour la reconnaissance de leur travail. Au Brésil, on a eu une victoire importante contre une plateforme de microtravail qui a été obligée de requalifier comme « salariés » quelques milliers de travailleurs.

LVSL : Au fondement de toutes ces activités, les algorithmes reposent essentiellement sur une approche positiviste du monde où tout est classable, identifiable et mesurable. En mettant en lumière le travail des tâcherons du numérique qui trient et jugent en support des algorithmes, ne révélez-vous pas l’insuffisance de cette vision positiviste ?

A. Casilli : J’ai, si l’on veut, une approche un peu plus « irrationnaliste » du tissu social. Je pense que la mise en données est une entreprise qui a une longue histoire : elle puise ses racines dans le positivisme historique à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, au niveau de la création d’une attitude positiviste et en même temps des ancêtres de ce qu’on appelle aujourd’hui les intelligences artificielles. Dans le nouveau livre sur lequel je travaille, je m’intéresse aux origines du travail du clic, par exemple le fait qu’en France et dans d’autres pays d’Europe, on avait créé à cette époque des ateliers de calcul dans lesquels des centaines de personnes, souvent pas des mathématiciens du tout, des personnes qui avaient d’autres formations (des ouvriers, des instituteurs ou institutrices souvent), qui calculaient un peu tout : des tables trigonométriques pour le cadastre de Paris, les positions du Soleil pour l’observatoire de Greenwich, etc. On pourrait l’interpréter comme une mise en chiffres du réel, mais celle-ci est d’un type particulier car il ne s’agit pas seulement d’une quantification faite par le biais des grandes institutions statistiques étatiques : recensements, mesures, etc. Ce ne sont pas des géomètres ou des statisticiens qui ont opéré cette mise en donnée du monde, ce sont souvent des personnes dont on n’a pas conservé le nom ou les coordonnées, qui ont calculé pendant des années et des années des entités mathématiques qui ont été nécessaires pour créer un type particulier de machines, par exemple les machines à calculer ou pour observer certains phénomènes astronomiques, des machines balistiques pour l’armement, etc. Ce fut un grand élan de mise en données qui ne fut pas seulement de la quantification, mais une manière de créer de la connaissance précalculée qui est ensuite utilisée pour produire des machines qui calculent.

C’est le même principe que celui des intelligences artificielles d’aujourd’hui. ChatGPT s’appelle « GPT » parce que le « P » signifie « pretrained », tout ce que la machine sait faire a été précalculé par des êtres humains. On voit là réapparaître ce type de positivisme un peu particulier parce que ce n’est pas un positivisme de grands idéaux, de grands systèmes, mais un positivisme de la microdonnée, de la microtâche, du microtravail, quelque chose de beaucoup plus terre à terre et de beaucoup plus intéressé à un résultat économique assez immédiat. Si l’on veut, malgré les grands discours de colonisation de l’espace et de réforme de l’esprit humain par certains milliardaires de la Silicon Valley, on est en face de personnes qui cherchent à gratter un peu d’argent pour arriver à la fin du mois, même du côté des milliardaires.