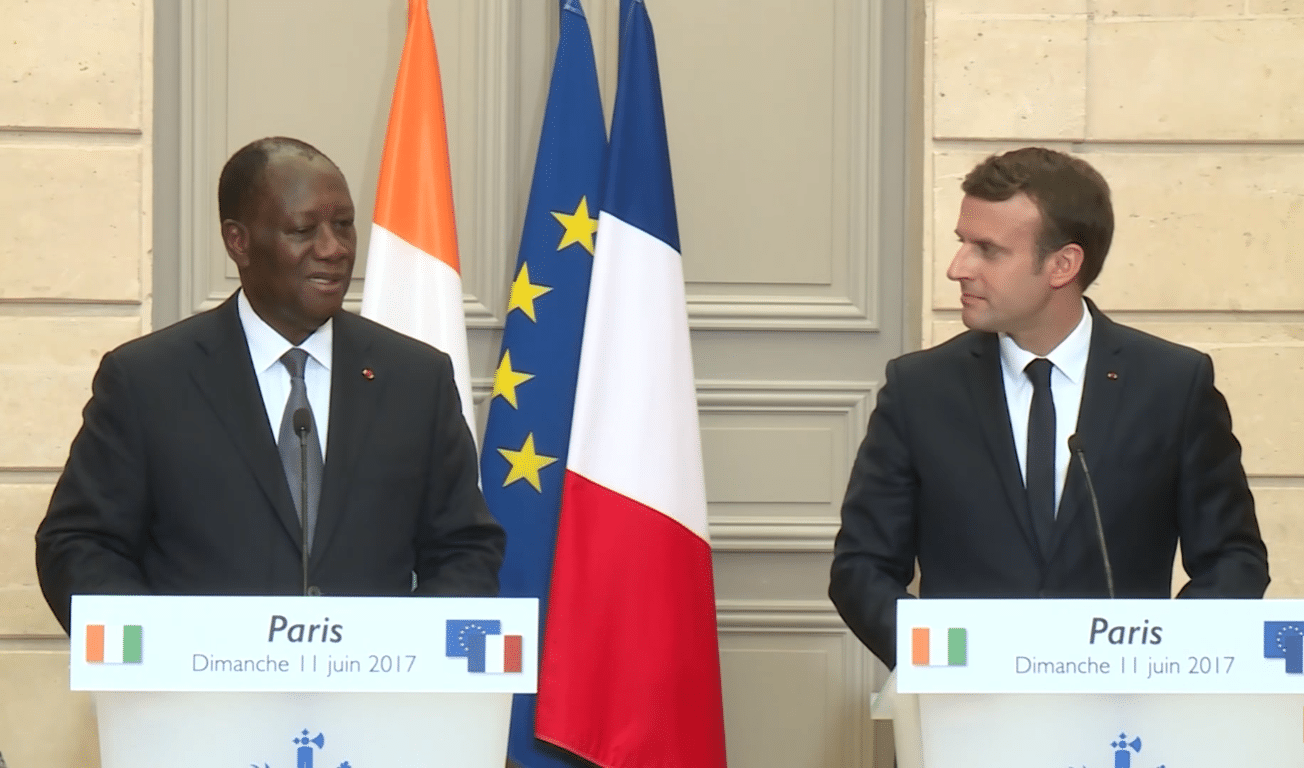

« Il n’y a plus de politique africaine de la France » déclarait le président Emmanuel Macron devant les étudiants burkinabè, en 2017. Avant lui, c’était François Hollande : « Le temps de la Françafrique est révolu ». Encore avant, Nicolas Sarkozy disait vouloir « en finir avec 50 ans de Françafrique ». Cela n’empêche pas aujourd’hui Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, de mettre en garde les autorités d’un pays souverain : « Il n’est pas possible d’envisager que Wagner vienne au Mali ». Comment expliquer de telles contradictions ? Interrogés par LVSL, Thomas Borrel, membre de l’association Survie, et Thomas Deltombe, auteur et éditeur à La Découverte, reviennent sur la nature, l’histoire et l’actualité de la Françafrique. Ils sont, avec l’historien Amzat Boukari-Yabara et le journaliste Benoît Collombat, les coordinateurs de la somme de 1 000 pages L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (Seuil, 2021). Entretien réalisé par Tangi Bihan.

LVSL – On fait traditionnellement commencer la Françafrique avec la mise en place des réseaux de Jacques Foccart, qui était le bras droit du général de Gaulle. Vous montrez que le système se met en place sous la IVe République, en l’absence de De Gaulle donc. Vous soulignez le rôle de François Mitterrand ministre de la France d’Outre-mer en 1950-1951. Vous montrez que les indépendances africaines sont moins une rupture qu’une continuité.

Thomas Deltombe – Il faut partir du mot « Françafrique » lui-même. Il y a une sorte de paradoxe autour de ce mot. D’un côté, il s’impose chaque fois qu’il est question des relations franco-africaines. De l’autre, il ne cesse d’être moqué et les gens qui l’utilisent sont regardés avec mépris ou condescendance, sous prétexte qu’ils seraient trop « militants » ou « mal informés ». Ce paradoxe se double de quelque chose d’encore plus paradoxal : certains commentateurs disent dans le même souffle que le mot « Françafrique » ne veut rien dire et… qu’elle a disparu !

Du côté de ceux qui utilisent le mot, pour le revendiquer comme d’ailleurs pour le contester, on constate un récit presque canonique affirmant que la Françafrique est née avec la Ve République et qu’elle serait consubstantiellement liée à la personne de Jacques Foccart, le « Monsieur Afrique » du gaullisme. L’âge d’or de la Françafrique serait la période où Foccart était à l’Élysée, entre 1958 et 1974 ; elle aurait ensuite progressivement dépéri jusqu’à disparaître au lendemain de la chute du mur de Berlin.

Dans L’Empire qui ne veut pas mourir, nous remettons en cause ce récit en expliquant que les origines de la Françafrique sont antérieures au retour de de Gaulle au pouvoir en 1958. Le mot lui-même apparaît bien avant la Ve République, et même avant la IVe République ! Nous avons ainsi découvert que le terme « Françafrique », en un seul mot et avec la cédille, apparaît en une dans le numéro du 15 août 1945 du quotidien L’Aurore. Le mot apparaît donc avant ce qu’il est censé décrire ? Cette découverte invite selon nous à réfléchir non seulement à la chronologie, mais également à la définition même du mot.

Les origines de la Françafrique sont antérieures au retour de de Gaulle au pouvoir en 1958.

Une des caractéristiques de la Françafrique, c’est sa malléabilité, sa capacité à évoluer pour s’adapter aux évolutions historiques – géopolitiques, géostratégiques, économiques –, aux rapports de force mondiaux, aux équilibres internes en France, etc. Concevoir la Françafrique comme un système évolutif, ainsi que nous le proposons, remet en cause l’historiographie trop rigide des relations franco-africaines. Le système que nous étudions plus spécifiquement, que nous appelons Françafrique, émerge avant les indépendances, durant la période qualifiée de « décolonisation », et sert précisément à vider ces indépendances et ce processus de décolonisation de leur substance.

Cette adaptabilité du système françafricain est perceptible dès les années 1950, et même avant, dans la question du réformisme du système colonial. Dès la Seconde Guerre mondiale et dans les années suivantes, une réflexion intense agite les milieux dirigeants français qui cherchent le moyen d’adapter le système, pour répondre aux revendications des colonisés, tout en assurant sa perpétuation, pour défendre les intérêts géostratégiques français.

Thomas Borrel – Le mot Françafrique recouvre en outre tout le pan institutionnel du système. Les gens qui font démarrer la Françafrique avec l’arrivée de De Gaulle et de Foccart à l’Élysée se concentrent sur les barbouzeries, les coups tordus, les coups d’État pour mettre en place des chefs d’État acquis aux intérêts de la France.

Mais tout le pan institutionnel, notamment à travers la coopération, fait clairement partie de la Françafrique. Sous la IVe République, il y a une réflexion sur la manière de confisquer une part de souveraineté des futurs États par ce biais. Des idées très claires à ce sujet sont par exemple posées dès 1953-1954 par des personnages comme Michel Poniatowski ou Claude Cheysson, qui arriveront aux responsabilités sous la Ve République.

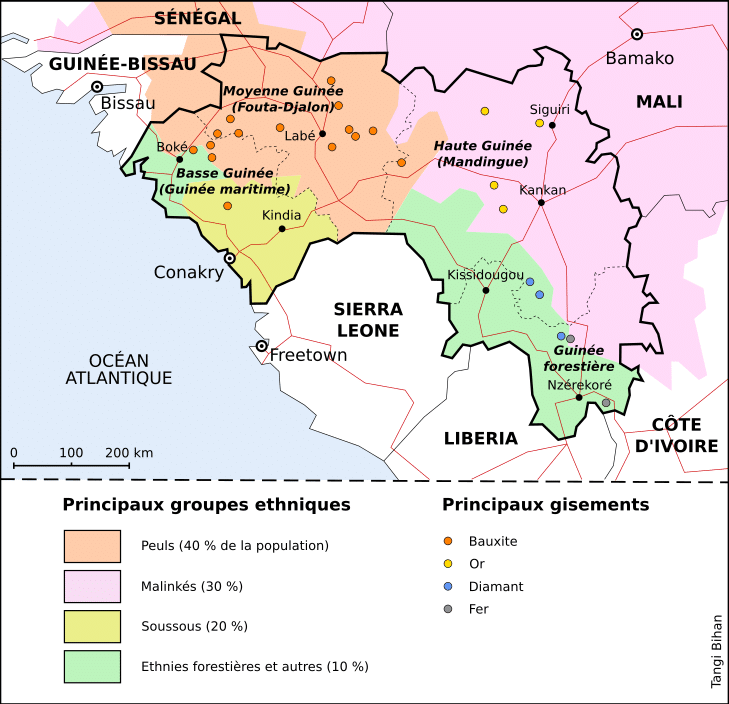

TD – Parmi ces personnalités, il y a François Mitterrand, qui fut ministre de la France d’Outre-mer en 1950-1951 et qui s’est passionné pour les questions africaines dans les années suivantes. Étrangement, ses prises de position sur les questions coloniales dans les années 1950 sont très peu connues aujourd’hui alors qu’elles n’étaient pas du tout anecdotiques. Durant son passage au ministère de la France d’Outre-mer, il a mis en place une forme d’alliance politique avec les nouvelles élites africaines de l’époque, notamment avec Félix Houphouët-Boigny, alors président du Rassemblement démocratique africain (RDA), principale formation politique des colonies d’Afrique subsaharienne.

L’idée de Mitterrand est de s’allier avec ce type de leaders au sein du RDA pour réformer le système vers une forme de d’association, de façon à marginaliser les forces qui contestent les fondements mêmes du système colonial. Il s’agit de s’allier avec des réformistes pour faire perdurer le système colonial et pour casser les mouvements qui cherchent au contraire à sortir de ce système. On voit alors émerger ce qui deviendra un des piliers du système françafricain : l’alliance entre une partie des élites françaises et la frange des élites africaines perçues comme pro-françaises.

LVSL – Il s’est joué une lutte entre les élites « indigènes » à cette époque. Il y avait d’un côté des leaders pro-français, représentés par Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, et de l’autre côté des leaders indépendantistes, comme Sékou Touré ou Ruben Um Nyobè.

TD – La scène politique franco-africaine est assez complexe car le positionnement de certaines de ces personnalités a évolué au cours des années 1950. Si vous citez Houphouët-Boigny et Senghor, c’est peut-être justement parce qu’eux n’ont pas beaucoup varié dans leurs prises de position (si on excepte l’alliance de circonstances nouée par Houphouët avec le Parti communiste à la fin des années 1940). Marqués en profondeur par la logique de l’assimilation, ils sont clairement positionnés contre l’indépendance. Ils décrivaient l’alliance de l’Afrique avec la France comme une relation fusionnelle. De ce point de vue, le mot « Françafrique », qui marque sémantiquement cette logique fusionnelle, est très adapté à ces deux personnalités.

D’autres personnages ont adopté des stratégies plus fluctuantes. En raison de leurs positions ultérieures, Sékou Touré ou Modibo Keïta sont apparus comme des anti-impérialistes convaincus. Pourtant, jusqu’à très tard dans les années 1950, ils ont suivi Houphouët-Boigny dans sa ligne « réformiste » pro-française au sein du RDA, contre les leaders indépendantistes qu’étaient Ruben Um Nyobè de l’Union des populations du Cameroun (UPC) et Djibo Bakary du Sawaba, au Niger. Ces deux formations politiques, antennes du RDA dans leurs pays respectifs, en ont été exclues au milieu des années 1950.

Il y avait donc différents types de position. Évidemment les Français ont misé sur ceux qui étaient les plus favorables à leurs intérêts, ce qui a permis à Houphouët-Boigny et à Senghor de devenir ministres sous la IVe République, puis présidents après l’indépendance de leurs pays, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

À l’inverse, Djibo Bakary, pourtant dirigeant du gouvernement nigérien, a été éjecté dès 1958 dans ce qui s’apparente à un véritable coup d’État fomenté par les autorités coloniales françaises. Il a été remplacé par le leader houphouétiste Hamani Diori.

Quant aux leaders indépendantistes camerounais, ils ont été purement et simplement liquidés. Refusant de se soumettre à la politique néo-coloniale naissante et ayant engagé une lutte de résistance armée, les leaders de l’UPC ont été assassinés un à un. Ruben Um Nyobè a été tué, au « maquis », en septembre 1958 par l’armée française. Félix Roland Moumié, président du mouvement, a été empoisonné par les services secrets français, à Genève, en octobre 1960. Les rênes du Cameroun ont été confiées à Ahmadou Ahidjo, un leader de faible envergure mais offrant les garanties d’une solide francophilie.

LVSL – Vous montrez que la Françafrique a deux facettes : une facette institutionnelle, c’est le côté visible, et une de relations interpersonnelles, qui, elles, sont plutôt dans l’ombre.

TB – Au moment même où se discutent les indépendances, se discutent aussi les accords de coopération qui permettent à la France d’établir un maillage au sein même de l’appareil du jeune État. L’État fonctionne avec des assistants techniques placés à des fonctions de conseillers des nouvelles autorités, qui permettent d’influencer les prises de décisions.

Tout cela fait partie de la Françafrique. Michel Debré, Premier ministre sous de Gaulle, explique d’ailleurs en 1960 au Premier ministre gabonais Léon Mba qu’« il y a deux systèmes qui entrent en vigueur simultanément : l’indépendance et les accords de coopération. L’un ne va pas sans l’autre ». C’est ce qu’on oublie le plus souvent. Le ministère de l’Outre-mer a en partie muté en ministère de la Coopération, dans lequel des administrateurs coloniaux continuent leur carrière. Cette filiation-là est centrale dans la Françafrique.

Et même lorsqu’on parle des réseaux Foccart, on pense à tous les coups tordus. Mais Foccart occupait le secrétariat général des Affaires africaines et malgaches, une institution au cœur du pouvoir français, dont la « cellule africaine » de l’Élysée a été l’héritière.

TD – Il faut noter que les relations interpersonnelles ne sont pas intégralement invisibles ou occultes. La mission de Jacques Foccart, et ce n’est pas du tout caché – c’est même dans le Journal officiel – est d’entretenir des relations personnelles entre le président de la République française et les présidents des pays africains « amis ». L’amitié est très mise en scène : on se serre la main, on s’accueille chaleureusement en visite officielle, etc. Le tout s’accompagne de cette thématique omniprésente de la famille : on parle sans cesse de « famille franco-africaine » (le président centrafricain Bokassa appelle même de Gaulle « papa » !) ou encore, comme le disait Mitterrand, du « couple franco-africain ». Une des missions officielles de Foccart était de fluidifier ce type de relations, devenues presque intimes avec le temps.

Mais ses missions se doublaient d’autres, moins officielles, qui nous font entrer dans les arcanes obscurs de la Françafrique. Car ces intimités ont rapidement fait émerger des systèmes de réseaux parallèles, d’entente occulte et de corruption systémique. Le financement occulte de la vie politique française, par exemple, est une pratique très ancienne. Jacques Foccart l’évoque ouvertement dans son Journal de l’Élysée dans lequel il raconte comment Félix Houphouët-Boigny lui donnait de l’argent pour les campagnes électorales. La promiscuité entre les responsables politiques français et des leaders du tiers monde à la tête de fortunes colossales – comme Houphouët-Boigny, Omar Bongo, Mouammar Kadhafi et autres – mais ne rendant aucun compte leur propre peuple, explique pourquoi ces circuits de financements occultes se sont si facilement développés. Notamment à partir des années 1970, avec l’explosion des prix des matières premières.

TB – Les grands scandales politico-médiatiques de corruption françafricaine sont postérieurs à l’époque Foccart. Le premier vraiment retentissant et qui influe sur le cours de la vie politique en France, c’est celui des diamants que Bokassa a offerts à Giscard d’Estaing. Il y a aussi l’affaire « Carrefour du développement », dans les années 1980, qui a éclaboussé la gauche et, par ses rebondissements, la droite. Et puis, surtout, l’affaire Elf, à partir des années 1990.

Lire notre entretien avec Bruno Jaffré : « Assassinat de Thomas Sankara : le gouvernement doit lever le secret défense ».

Dans l’ombre, il y a surtout les putschs et les assassinats, par exemple celui de Sylvanus Olympio au Togo en 1963. Il y a un faisceau d’indices qui montre des liens entre les putschistes, le commando qui se rend chez Olympio et qui l’assassine, et l’ambassade de France sur place. Après l’époque de Jacques Foccart, il y a le cas célèbre de Bokassa, évincé par une double opération militaire : une première action clandestine qui remet en place son prédécesseur, David Dacko, et celle plus connue, « Barracuda », qui sécurise le nouveau régime. Autre exemple très connu, en 1987, l’assassinat de Thomas Sankara, sur lequel le rôle exact de la France reste à éclaircir.

LVSL – On a parlé de la politique de coopération qui a été mise en place au moment des indépendances, elle a pris la forme de l’aide au développement depuis quelques décennies. Selon vous, l’aide au développement est à la fois une « illusion » et un outil d’« influence » alors que, de leur côté, les journalistes Justine Brabant (Mediapart) et Anthony Fouchard (Disclose) dénoncent des « dérives ».

TB – Dès son « invention » au cours des années 1950, l’aide au développement est pensée comme un levier d’influence. C’est très clair dans l’esprit des décideurs politiques de l’époque. Michel Debré prend ainsi pour référence le plan Marshall, mais à l’échelle de la Communauté. De Gaulle le dit publiquement en 1965, pour répondre aux accusations selon lesquelles la France ferait trop de dépenses pour ses anciennes colonies, que cette politique coûterait trop cher. C’est l’époque de la célèbre formule, lâchée par un député à l’Assemblée nationale un an plus tôt : « La Corrèze avant le Zambèze ». De Gaulle explique que c’est en réalité un moyen de maintenir des liens avec « des amis particuliers » qui permettent de maintenir le « standing international » de la France et d’offrir un « grand débouché » pour les exportations. Foccart note pour sa part dans son Journal de l’Élysée que l’aide au développement est « bénéfique pour la France » mais qu’il ne faut pas en faire la démonstration publique sinon cela nourrira les accusations de néocolonialisme au sein des oppositions africaines.

Dès son « invention » au cours des années 1950, l’aide au développement est pensée comme un levier d’influence.

C’est aussi une époque où la France cherche à faire porter sur ses partenaires européens les coûts de son propre impérialisme en Afrique, à travers la création du Fonds européen pour le développement.

TD – C’est quelque chose qui est très lié à l’influence des Américains depuis l’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Les Américains utilisent le « développement » comme un instrument d’impérialisme. Les années 1940-1950, au cours desquelles s’opère le passage progressif d’un système de colonialisme direct à un système de colonialisme indirect, sont marquées par une réflexion de fond, du côté français, sur cette double question de l’aide et du développement. Ces réflexions sont influencées par le plan Marshall, qui suscite de vifs débats en France à la fin des années 1940 : certes les fonds américains favorisent la reconstruction de la France, mais ils ancrent dans le même temps le pays dans le camp occidental. Les enseignements de cette expérience ambiguë se retrouvent dans la manière dont les Français vont envisager l’aide en Afrique au tournant des années 1960 : le développement comme politique d’influence géostratégique.

LVSL – Les plans d’ajustement structurel des années 1980-1990 ont permis à des entreprises, qui sont ensuite devenues des empires économiques, de s’y implanter, parmi lesquelles le groupe Bolloré ou le groupe Castel. Dans un précédent entretien, le journaliste Thomas Dietrich nous affirmait que la Françafrique reposait désormais moins sur des réseaux politiques que sur des réseaux affairistes. La Françafrique se serait partiellement privatisée. Est-ce votre opinion ?

TB – C’est une idée dangereuse car elle déresponsabilise l’État français, qui continue de favoriser les intérêts économiques et stratégiques français. Le fait qu’il y ait des acteurs économiques de plus en plus importants et puissants est indéniable. Pour autant, ce ne sont pas eux qui gèrent la coopération militaire, l’ingérence monétaire ou les politiques d’influence à travers l’Organisation de la francophonie ou l’Agence française de développement, par exemple.

TD – Il faut se méfier des choses qui paraissent nouvelles, mais qui ne le sont pas tant que cela. Dire que les intérêts privés sont quelque chose de radialement nouveau, c’est faux. Toute l’histoire coloniale est une imbrication d’intérêts privés et publics. Idem pour la période néocoloniale. Jacques Foccart lui-même est d’abord un homme d’affaires : il est dans l’import-export depuis le départ. Il n’était même pas payé par l’État français parce que ses affaires privées lui rapportaient suffisamment d’argent. Valéry Giscard d’Estaing est le fils d’Edmond Giscard d’Estaing, lequel était un des grands noms du capitalisme colonial. Il faut donc se méfier de la nouveauté. Vincent Bolloré, qui a racheté de nombreuses entreprises implantées en Afrique, s’inscrit comme beaucoup d’autres dans une longue tradition coloniale… Et par ailleurs : il fait de la politique !

TB – On a un schéma un peu préconçu selon lequel, pendant la période coloniale, l’État a colonisé les territoires puis a permis à des entreprises de les mettre en coupe réglée et de les piller. La force publique aurait été au service d’intérêts privés. C’est vrai, mais ces acteurs privés, qui assumaient même parfois le rôle de substituts de la puissance publique dans l’administration d’un territoire, servaient et nourrissaient le projet impérialiste et expansionniste de la France : ils en étaient les promoteurs.

Aujourd’hui, on retrouve aussi cette imbrication entre intérêts économiques et visées géopolitiques. Les grands groupes sont mis en avant comme vecteurs de l’influence, du rayonnement français. Il s’agit finalement de recycler l’imaginaire impérial, en parlant du « rayonnement international », pour montrer que la France est un pays qui « pèse » et qui doit « tenir son rang ». Ces grands groupes, tout en bénéficiant de cette politique, sont donc aussi au service d’un projet qui est par essence même impérialiste.

LVSL – Certains auteurs et certains observateurs, comme le journaliste Antoine Glaser, affirment que la Françafrique a existé dans le contexte de la guerre froide mais s’est considérablement affaiblie, depuis lors. Aujourd’hui, la France fait face à la concurrence de la Chine, la Russie, les États-Unis ou la Turquie. Elle a perdu son influence au Rwanda depuis la prise de pouvoir de Paul Kagame en 1994, en République démocratique du Congo (RDC) depuis la chute de Joseph Mobutu en 1997, plus récemment en Centrafrique depuis que la Russie s’y est imposée, et serait également en train de perdre son influence au Mali, qui s’est mis à négocier avec la Russie et les milices Wagner. Elle a aussi perdu beaucoup de parts de marché en Afrique francophone et elle cherche à développer une diplomatie économique avec des pays non francophones comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud.

TD – L’idée de « concurrences étrangères » est consubstantielle au colonialisme. Le colonialisme s’est toujours construit sous l’argumentaire de la rivalité. Lisez ou relisez les livres de François Mitterrand, Aux frontières de l’Union française en 1953 et Présence française et abandon en 1957, c’est le même discours ! On est concurrencé dans nos colonies, s’inquiète-t-il à longueur de pages. On sera bientôt chassé d’Afrique par les Anglais, les Américains, les Russes, les Égyptiens !

Antoine Glaser et quelques autres tirent argument de l’intérêt croissant de la France pour des pays non francophones – le Nigéria, l’Afrique du Sud, etc. – pour affirmer qu’on aurait changé d’époque. Outre le truisme consistant à dire que toute époque est une nouvelle époque, cet argument est bancal car la France s’intéresse depuis des décennies aux pays extérieurs à son « pré carré ». Le Katanga, où la France a envoyé des mercenaires dès le début des années 1960, ou la guerre du Biafra, dans laquelle Paris s’est lourdement impliqué à la fin des années 1960, le prouvent. Idem avec l’Afrique du Sud, à laquelle la France a vendu du matériel militaire dès 1961 et pendant des décennies. Y compris, d’ailleurs, des technologies nucléaires à vocation militaire… Elle a également vendu des armes à la Libye de Kadhafi dès 1969 et soutenu l’Unita de Joseph Savimbi durant la guerre civile en Angola tout le long des années 1970-1980. Difficile dans ces conditions d’affirmer que l’intérêt français pour les pays hors « pré carré » signe la fin de la Françafrique !

TB – La France est en effet sortie de son « pré carré » tellement tôt qu’il est vite apparu normal que ce pré carré était plus large que ses seules anciennes colonies. Le Rwanda, le Burundi et le Zaïre ont été intégrés progressivement dans les années 1960 dans le champ du ministère de la Coopération alors qu’ils y n’étaient pas au départ.

Donc ces journalistes et ces observateurs oublient de regarder le temps long, pourtant nécessaire pour essayer de déceler des « ruptures ».

TD – Il faut aussi se méfier des effets d’optique. Vous avez dit que les Russes se sont imposés en Centrafrique. Certes ils ont gagné en influence sur le plan politique et militaire, c’est indéniable. Mais est-ce vrai dans tous les domaines ? Quelle est la monnaie de la Centrafrique aujourd’hui ? Ce n’est pas une monnaie russe… Les Russes et Wagner se sont effectivement implantés en Centrafrique mais ne sont pas pour autant imposés définitivement.

Autre effet d’optique : l’aspect parfois conjoncturel de certaines tensions franco-africaines. Pour s’en convaincre, un coup d’œil historique n’est pas inutile. Car il y a des pays qui, à certaines périodes, se sont en partie émancipés de la tutelle française : le Mali dans les années 1960 ou le Congo-Brazzaville après la révolution de 1963, mais ils ne sont pas pour autant sortis du système françafricain.

TB – Même en Centrafrique, l’armée française a déjà plié bagages en 1996-1997 suite à des mutineries et à un « sentiment anti-français » qui explosait dans les rangs de l’armée centrafricaine et au sein de la population. Au Mali les autorités actuelles ont un agenda qui perturbe la France. Mais c’est le résultat de huit années d’une stratégie contre-productive de « guerre contre le terrorisme ». C’est cela qui conduit à un sentiment de rejet de cette politique africaine de la France – qualifié à tort de sentiment anti-français.

Au Rwanda et en RDC, des stratégies politiques françaises ont été mises en échec. Au Rwanda, la France a soutenu ses alliés qui commettaient un génocide, pour essayer de contenir des ennemis jugés proches des Anglo-Saxons. Cette politique était contre-productive et hautement criminelle. La France a aussi soutenu jusqu’au bout le régime moribond de Joseph Mobutu, mais possède encore des intérêts économiques en RDC et y maintient une coopération militaire.

Lire « Que fait l’armée française au Sahel ? », par Raphaël Granvaud et notre entretien avec François Graner : « Rwanda : le rapport Duclert enterre-t-il le dossier ? ».

Et puis il y a des chefs d’État, qui sont de vieux alliés de la France comme Paul Biya au Cameroun ou par moments feu Idriss Déby au Tchad, qui peuvent, par calcul stratégique, jouer du sentiment populaire de rejet de la politique française dans leur pays pour essayer de se reconstruire une forme de légitimité.

TD – Ou pour faire du chantage à la France ! Ça non plus, ce n’est pas une nouveauté. C’est quelque chose qui a toujours été pratiqué par les chefs d’État africains. Antoine Glaser a développé l’idée de l’« Africafrance ». Les dirigeants français seraient devenus les « obligés » – c’est son expression – des dirigeants africains. Soit un véritable renversement de la domination ! En réalité, les tractations, les négociations et les coups de bluffs entre dirigeants français et africains sont anciens. Et les archives montrent bien que les chefs d’État africains ont toujours joué aux chats et à la souris avec leurs homologues français.

Dès la IVe République et même avant, pendant la colonisation, certains d’entre eux instrumentalisaient ce qu’on appelle aujourd’hui le « sentiment anti-français » pour négocier des postes de responsabilités ou des avantages économiques. Idem, après les indépendances, dans les années 1960 et 1970. Bokassa, par exemple ne cessait de faire du chantage à Paris. Dès qu’il avait des soucis d’argent, il appelait l’Élysée. Quand la France lui disait de modérer ses ardeurs ou que l’opinion publique française se scandalisait qu’il commette des exactions, il menaçait de se tourner vers la Libye ou l’Afrique du Sud – ce qu’il a fait ! Ce rapprochement avec la Libye est une des raisons de son éviction. Il a d’ailleurs été évincé par l’armée française alors qu’il était en visite officielle à Tripoli.

LVSL – Y a-t-il un élément qui caractérise la Françafrique en particulier et la différencie d’autres impérialismes, comme l’impérialisme américain en Amérique latine ou l’influence qu’a la Russie sur les ex-républiques socialistes d’Asie centrale ?

TD – Le terme de Françafrique se justifie parce que le néocolonialisme français en Afrique a des spécificités très fortes, en Afrique subsaharienne en particulier, notamment liées à la puissance de l’idéologie assimilationniste. Il y a une spécificité française dans ce duo universalisme-assimilationnisme. Selon l’idéologie coloniale, la France est porteuse d’un idéal universel et d’une mission civilisatrice : elle se doit d’accompagner l’évolution des peuples colonisés, y compris les plus « arriérés », vers l’idéal des Lumières.

Le néocolonialisme français en Afrique a des spécificités très fortes, en Afrique subsaharienne en particulier, notamment liées à la puissance de l’idéologie assimilationniste. La France se doit d’accompagner l’évolution des peuples colonisés, y compris les plus « arriérés », vers l’idéal des Lumières.

C’est un discours qui a partiellement fonctionné dans une partie des élites africaines, comme en témoigne l’exemple symptomatique de Senghor, évoqué dans le livre par Khadim Ndiaye. Senghor désire intimement et ardemment devenir français, dans toute l’acception du terme (il a d’ailleurs obtenu la nationalité française dans les années 1930 et s’est marié avec une jeune Normande dans les années 1950). Il place la « civilisation française » à un tel niveau d’abstraction, de hauteur et de magnificence que c’en est déroutant quand on le lit rétrospectivement. Comment un président africain peut-il aimer à ce point l’ancienne puissance coloniale ? C’est d’autant plus troublant que ce discours, sous une apparente exaltation de la « civilisation africaine », s’accompagne d’une sorte de mépris implicite et d’exotisation perverse des cultures africaines. Comme le rappelle Khadim Ndiaye, Senghor ne craignait pas de mobiliser les concepts racistes forgés par Gobineau ou Faidherbe pour parler des Africains…

LVSL – Comment expliquer d’Achille Mbembe et Kako Nubukpo aient accepté de participer au Sommet Afrique-France, qui était une grossière opération de communication ?

TB – Ce serait plutôt à eux qu’il faudrait poser la question. Est-ce la volonté de changer les choses de l’intérieur, avec une forme de naïveté ? Est-ce l’attrait pour les ors de la République et pour quelques responsabilités ? Pour Mbembe, se voir confier la mission d’animer tout le processus a pu flatter son égo.

Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont malheureusement tombés dans le piège tendu par les communicants de l’Élysée, qui cherchent à avoir de grands noms à afficher aux côtés des petites promesses d’Emmanuel Macron. En espérant que les institutions françaises donneraient du crédit à leurs éventuelles propositions, ils apportent leur légitimité à ce type de gesticulation. C’est complètement contre-productif.

Ils nourrissent ainsi la mise en scène d’une forme de politique coloniale renouvelée, avec Paris qui sélectionne ses interlocuteurs au sein d’un vivier analysé depuis les ambassades et qui décrète qui est apte ou non à débattre de l’avenir de la relation franco-africaine. C’est très clairement d’inspiration coloniale.

Lire notre entretien avec Kako Nubukpo : « La concurrence des impérialismes risque d’accroître la prédation sur l’Afrique ».

TD – Le problème, c’est que dans ces opérations de communication, il y a des segments de l’opinion publique qui y croient et des segments qui n’y croient pas. Quand on regarde le traitement de ce sommet par la presse française, on peut dire que l’opération de communication a globalement fonctionné. Quasiment tous les journaux français, y compris des journaux comme Politis, ont traité l’affaire d’une façon assez conciliante.

Or, dans le même temps, dans une partie de l’opinion publique, et notamment africaine, le Sommet de Montpellier a été perçu comme une farce, une mascarade, une moquerie, un signe de mépris. Mobiliser des « jeunes Africains », les envoyer en France pour participer à une opération orchestrée de bout en bout par l’Élysée, c’est quand même très colonial ! On dirait Blaise Diagne recrutant des « tirailleurs » pendant la Première Guerre mondiale pour les envoyer au front défendre la « patrie en danger »… Ici, il ne s’agit évidemment plus de défendre la mère-patrie mais de mettre en valeur le locataire de l’Élysée qui a, comme on sait, une élection présidentielle en ligne de mire.

Du fait de ces différences de perception, un fossé risque de se creuser entre des Français, qui se pensent généreux et ouverts, et beaucoup d’Africains, qui se sentent floués et méprisés.

LVSL – La question de l’empire colonial a toujours été taboue dans l’histoire de la gauche française et la Françafrique l’est encore. Le Parti socialiste n’a jamais fait le bilan du désastre que fut le génocide des Tutsis au Rwanda et Jean-Luc Mélenchon adopte des positions ambigües et contradictoires sur la Françafrique. D’un côté, il dénonce le soutien de la France au régime militaire tchadien ainsi que la « monarchie présidentielle » qu’est la Ve République et qui permet à la Françafrique de prospérer. De l’autre côté, il revendique sa filiation politique avec François Mitterrand et se rend au Burkina Faso pour promouvoir la francophonie.

TD – La gauche a toujours été divisée entre des courants ouvertement colonialistes, des mouvements anticolonialistes (qui ont existé à toutes les époques, il faut le souligner) et des courants se réclamant du réformisme. Ces derniers, considérant qu’il fallait éviter les « abus » de la colonisation mais en conserver l’« idéal », cherchaient à améliorer le système plutôt qu’à le remettre en cause. Ils jouent un rôle structurant dans la naissance et l’évolution de la Françafrique.

La gauche a toujours été divisée entre des courants ouvertement colonialistes, des mouvements anticolonialistes et des courants se réclamant du réformisme.

On est aujourd’hui face à une gauche complètement désorientée et les courants anticolonialistes, dont certains utilisent désormais le terme de « décolonial », sont ultra-minoritaires et peinent à se défendre face à la déferlante réactionnaire que l’on observe depuis plusieurs années. La cécité et la passivité de la gauche expliquent en partie la radicalisation d’un certain type d’anticolonialisme africain, qui, ne trouvant plus d’appui ni de solidarité dans l’ex-métropole, adopte des discours génériques sur « la France » qui effacent toute distinction entre les dirigeants français et la société française, au sein de laquelle existent pourtant des forces fidèles à la tradition anti-impérialiste.

TB – Dans les partis de gouvernement qu’on étiquette comme de « gauche », on a malheureusement affaire à un personnel politique qui a fait sa carrière tout au long de l’histoire de la Françafrique et qui en est imprégné. C’est particulièrement le cas au sein du PS, où ceux qui ont voulu réaliser un travail d’inventaire sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda ont été censurés par leurs aînés.

C’est aussi le cas à la France insoumise menée par Jean-Luc Mélenchon. Il est en rupture avec ses anciens camarades du PS, mais il ne renie pas le soutien inconditionnel qu’il a apporté à François Mitterrand. Peu critique sur les choix économiques faits par celui-ci dans les années 1980, il évite tout inventaire de sa politique africaine. Il présente même encore le discours de La Baule comme un « discours libérateur » pour l’Afrique, comme il l’a tweeté en 2018 : il reprend le storytelling du PS, imprégné d’esprit colonial, comme si c’était le président français qui avait libéré les masses africaines dans les années 1990.

Il y a donc à gauche aussi l’expression d’une forme d’imaginaire colonial, avec l’idée que la dictature et les multiples « problèmes de l’Afrique » seraient indépassables. Il y a un manque de volonté de décrypter cette histoire, de comprendre la trajectoire qui a mené à la situation actuelle et de comprendre quelles sont les responsabilités françaises. Il y a par conséquent un travail plus profond à entreprendre et qui n’est absolument pas fait dans les partis dits de gauche, en tout cas pas dans ceux pèsent le plus dans le jeu électoral.

LVSL – Dénoncer la Françafrique revient, dans une large part, à dénoncer le fonctionnement secret et vertical de la Ve République, dans laquelle l’Afrique est la « chasse gardée » de l’Élysée, qui n’a de compte à rendre à personne sur le sujet. La Françafrique a prospéré sur ce fonctionnement institutionnel. Quelles seraient selon vous les pistes de réformes qui remettraient en cause à la fois la Françafrique et le présidentialisme français ?

TB – On voit en effet dans l’histoire que le présidentialisme de la Ve République favorise la Françafrique. Il ne faut pas pour autant réduire la Françafrique à cela. On montre dans notre livre qu’elle s’est mise en place avant le présidentialisme et elle pourrait peut-être lui survivre si demain on en finissait avec celui-ci.

Le journaliste Pascal Krop disait au moment du sommet France-Afrique de 1994 qu’il faudrait accepter que l’histoire s’écrive sans la France. C’est quelque chose qu’on n’arrive pas du tout à faire. Lorsque les anti-colonialistes demandent que la France sorte des institutions du franc CFA, on va s’inquiéter de la manière dont ces pays vont gérer leur monnaie. Mais cela ne nous appartient pas ! De même, on a tendance à se demander ce qui va se passer lorsqu’il est exigé que la France se retire militairement d’Afrique : les Français répondent en général que ce serait le chaos. Mais on parle d’un processus qui ne va évidemment pas se mener en deux semaines, surtout pour les opérations extérieures : on pourrait établir un échéancier sur le retrait militaire de la France, avoir un tel agenda serait déjà un acte concret, permettant aux alternatives d’enfin exister.

Car il y a des mouvements africains qui luttent sur ces questions, il faut leur laisser la place, sans prétendre que cela pourrait être pire. Jusque-là, ces mouvements ont été réprimés avec le soutien de la France, donc Paris est la plus mal placée pour se positionner comme le tuteur ou le protecteur des pays africains face aux autres impérialismes qui guettent l’Afrique, que ce soit l’impérialisme russe, chinois ou autre.

Mais il faut avoir en tête que ce qu’on propose dans l’ouvrage, ce n’est pas un ensemble de recommandations ni des pistes d’action. On n’établit pas un programme politique : on pose un diagnostic. C’est une étude historique sur quatre-vingts années de relations franco-africaines, et même au-delà puisqu’on s’intéresse aux racines lointaines de la Françafrique. Ensuite, on souhaite que les forces politiques, que ce soient les partis ou la « société civile », s’en emparent et que cela nourrisse leurs propres propositions.

TD – Il me semble que si on nie l’histoire, si on fait de l’histoire et du passé un tabou, ou même si on considère que le passé est révolu alors qu’il continue, on aura du mal à envisager des perspectives viables et sereines. La connaissance du passé me paraît être un élément essentiel. Il y a une négation incroyable et une méconnaissance stupéfiante de l’histoire franco-africaine. Une méconnaissance que l’on perçoit y compris dans les « politiques mémorielles » actuelles.

Ces politiques mémorielles ont pour objectif paradoxal de tourner au plus vite les « pages sombres » de l’histoire et de permettre ainsi au « couple franco-africain » de poursuivre son chemin comme si de rien n’était. Le pouvoir français cherche en d’autres termes à se délester des dossiers contentieux, dans l’espoir que les Africains cessent au plus vite leurs revendications. Mais c’est oublier que ces pages sombres sont loin d’être encore correctement étudiées et largement connues. Certaines sont même encore totalement méconnues ! Je suis stupéfié qu’Achille Mbembe, historien spécialiste de la guerre du Cameroun, n’ait pas réussi à placer une seule phrase sur ce conflit dans les « recommandations » qu’il a faites à Emmanuel Macron. Il s’agit pourtant d’un conflit tragique non seulement parce qu’il a causé la mort de dizaines de milliers de personnes mais aussi parce qu’il est un des moments clés de la consolidation de la Françafrique dans les années 1950-1960.

Cette communication autour de la « mémoire » a finalement pour vocation de fermer la porte à la constitution d’un savoir solide historique et d’une reconnaissance véritable des crimes qui ont façonné les relations franco-africaines contemporaines. L’affaire de la restitution des œuvres d’art est révélatrice à cet égard. On restitue quelques statues pour faire un symbole, de belles images et de grandes déclarations. Mais derrière ces symboles, ces images et des mots, le système reste bien en place.

Lire « La restitution des objets d’art en Afrique : le gouffre entre le discours et les actes », par Philippe Baqué.

On peut par ailleurs noter que si l’on commence à ouvrir le dossier de l’histoire coloniale, l’histoire néocoloniale, elle, reste encore largement inexplorée. N’en déplaise aux contempteurs de la « repentance », on n’est pas à la fin du processus de recherche historique : on est au tout début ! J’entends d’ici les conservateurs ou réactionnaires de toutes obédiences dire que ça « commence à bien faire », qu’il faut arrêter de « remuer le passé » et qu’il y a bien d’« autres priorités ». Eh bien, il va falloir que ces gens-là s’habituent : c’est juste le début ! Il y a encore des tonnes de dossiers à explorer, dont les racines sont bien plus profondes qu’ils ne le croient.