Un titre de dette sur dix est rémunéré en fonction de l’inflation. Avec le retour de celle-ci, la facture grimpe : déjà 15 milliards d’euros en 2022. Loin d’être un enjeu purement technique, la question de ces titres mérite d’être mise à l’agenda et discutée dans le débat public compte tenu de leurs coûts pour les finances publiques et des risques spécifiques qu’elles présentent. Alors que l’inflation risque de durer et que les politiques monétaires des banques centrales renchérissent les emprunts, il est urgent de mettre fin à l’émission de ces titres.

15 milliards d’euros. Il s’agit du surcoût en 2022 de la charge de la dette résultant de la décision du gouvernement d’indexer une part des obligations souveraines sur l’inflation. Cette dernière ayant fortement augmenté à partir du printemps 2022, les intérêts de la dette qui y étaient indexés ont également bondi. Une sacrée facture qui représente plus d’un an de budget du ministère de la Justice.

Pour se financer, un État dispose schématiquement de trois options : le recours à la création monétaire par la Banque centrale, la hausse des impôts ou le recours à l’endettement sur les marchés financiers. Néanmoins, en zone euro, la création monétaire pour financer des dépenses publiques par la BCE (ou une banque centrale nationale) est prohibée par l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’UE. Le principe d’indépendance de la BCE vis-à-vis du pouvoir politique est la matérialisation de ce principe structurant du droit de l’Union européenne. Le recours aux hausses d’impôts est lui souvent écarté, au nom de l’incitation au travail et du pouvoir d’achat des ménages. L’unique option restante est alors l’endettement, en émettant des titres sur les marchés financiers dont la maturité peut aller de 2 à 50 ans.

Depuis la libéralisation des marchés financiers entamée dans les années 1980, les États ont eu de plus en plus recours à ce mode de financement. Pour lever des fonds sur les marchés financiers, la France dispose d’une institution autonome appelée « Agence française du Trésor » (AFT). Celle-ci a pour mission principale d’emprunter au nom et pour le compte de l’Etat français en émettant des obligations assimilables aux trésor (OAT) achetées par de multiples créanciers (banques, fonds de pension, compagnies d’assurance, États étrangers, particuliers…) pour une certaine durée, appelée maturité de l’obligation, et en échange d’une contrepartie financière annuelle, appelée coupon de l’obligation.

L’objectif des OATi est de protéger les créanciers de l’Etat de potentielles pertes suite à l’inflation.

Les obligations souveraines indexées sur l’inflation (OATI), qui sont une forme d’OAT, ont une spécificité notable : le taux d’intérêt versé par l’Etat à ses créanciers, ainsi que le principal de l’obligation (montant apporté par le créancier) vont augmenter proportionnellement au taux d’inflation. Si, par exemple, le taux d’inflation augmente de 6% alors le principal de l’obligation et le taux d’intérêt versé vont également s’accroître de 6% et inversement si l’inflation reflue.

A première vue, un titre de ce type est une bizarrerie : l’inflation permet en effet de rogner le rendement des créanciers, étant donné que la valeur réelle d’une obligation classique est dépréciée par la hausse des prix. L’objectif des OATi est donc de protéger les créanciers de l’Etat de potentielles pertes suite à l’inflation. Un mécanisme profitable pour les investisseurs donc, mais coûteux pour l’Etat. Dès lors, pourquoi avoir créé un tel système ?

Pourquoi protéger les investisseurs contre l’inflation ?

Les premières OATi ont été émises au Royaume Uni sous l’ère Thatcher, avant d’essaimer dans d’autres pays de l’OCDE (en 1998 pour la France). Au départ, Thatcher s’était opposée à l’émission d’OATi par crainte que les syndicats demandent aussi une telle indexation pour les salaires. Hostiles aux revendications sociales, elle justifiait ce refus par le fait que l’indexation des salaires sur l’inflation entraînait une spirale auto-entretenue de hausse des salaires et des prix, appelée « boucle prix-salaires ». Au nom de la compétitivité-prix, il fallait donc désindexer les salaires afin de casser cette spirale. En France, cette décision fut prise en 1983, dans le cadre du « tournant de la rigueur » pris par le gouvernement socialiste de François Mitterrand.

Pour justifier d’accorder aux investisseurs ce que les libéraux refusent aux salariés, à savoir la protection de leurs revenus, les promoteurs des OATi mettent en avant un argument contre-intuitif : cette indexation permettrait de faire baisser le coût de la dette !

Pour justifier d’accorder aux investisseurs ce que les libéraux refusent aux salariés, à savoir la protection de leurs revenus, les promoteurs des OATi mettent en avant un argument contre-intuitif : cette indexation permettrait en réalité de faire baisser le coût de la dette ! Un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur cette question évoque ainsi le fait que l’émission de ce type de dette permettrait à l’Etat de bénéficier d’une prime de risque réduite et donc de taux d’intérêt plus bas. En effet, en protégeant les créanciers de l’inflation, ces derniers devraient exiger un taux d’intérêt plus bas que pour les OAT non indexées. Sans cette indexation, il y aurait un risque que les créanciers de l’Etat augmentent le taux d’intérêt et la prime de risque exigés pour prêter à l’État, de crainte que l’inflation ne rogne leur rendement financier sur ces titres.

Qu’en est-il concrètement ? D’après les chiffres de l’AFT, le coupon d’une OATi est autour de 0,10 % tandis que celui d’une OAT non indexée oscille actuellement autour de 3 %. Cette différence de deux à trois points est notable compte tenu du fait qu’une hausse du taux d’emprunt de l’Etat de 1 % (sur un certain nombre d’OAT émises) augmente la charge de la dette de 17 milliards d’euros. Il faut toutefois faire preuve de précaution : cet argument n’est pertinent que si la baisse du taux d’intérêt par les créanciers (taux OAT – taux OATI) induit un gain financier supérieur au coût de l’indexation pour l’Etat. Or, alors qu’elles ne représentent que 10 % des obligations, les OATi ont déjà coûté 15 milliards de plus en 2022 !

Les paradoxes de la dette publique

Par ailleurs, paradoxalement, le taux d’intérêt exigé par les créanciers pour acquérir les OAT françaises non indexées est inférieur au taux d’inflation constaté en France ou en zone euro. Depuis le début de l’année 2023, le taux des OAT sur 10 ans oscille entre 2,45% et 3,24%, alors même que le taux d’inflation annuel en septembre 2023 est de 4,9%. Le même phénomène s’observe aussi sur les OAT émises pour 2 ou 5 ans. Une telle situation est déconcertante : en prêtant à un taux inférieur à celui de l’inflation, les investisseurs récupèrent moins que leur mise de départ !

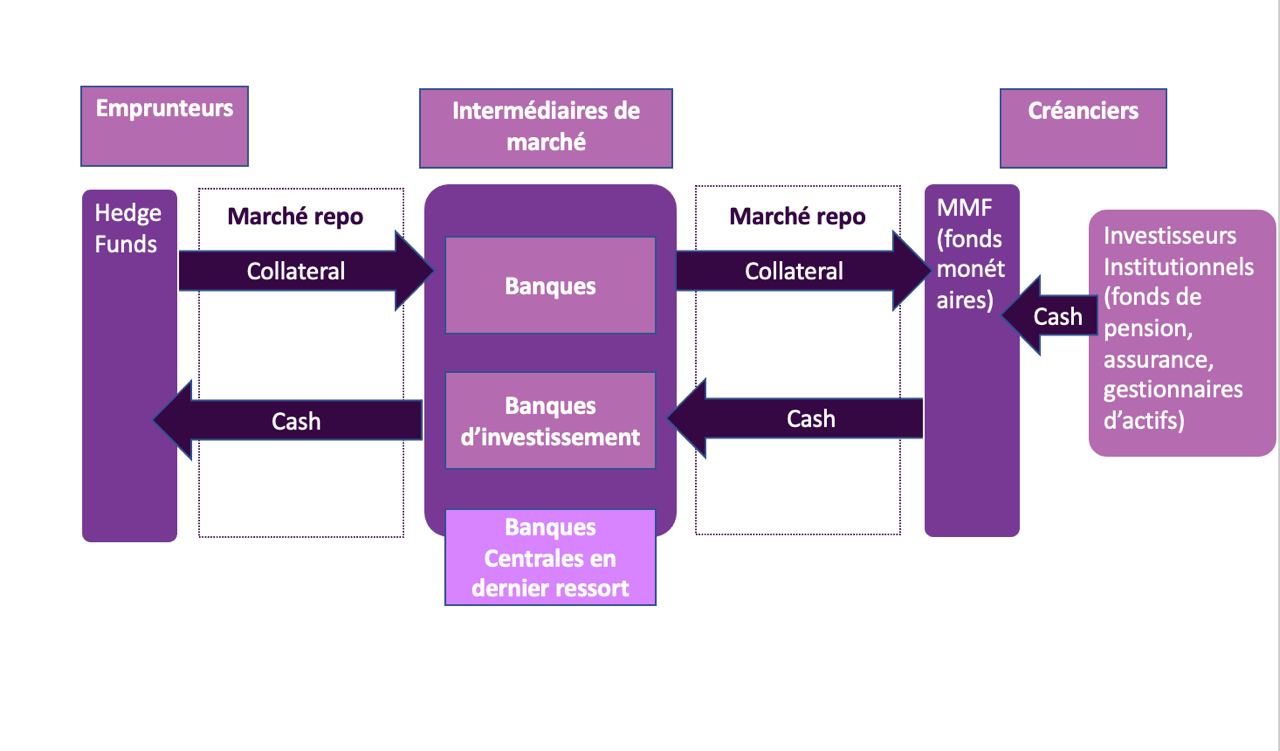

Pourquoi les créanciers de l’Etat acceptent-ils de perdre de l’argent ? Trois grilles de lecture complémentaires sont envisageables. D’abord, étant donné que les obligations souveraines sont des titres fiables, elles peuvent servir de collatéral aux créanciers de l’État pour réaliser des paris plus risqués et plus rentables sur les marchés financiers. Ensuite, compte tenu de l’obligation légale imposée par les accords de Bâle pour les banques de détenir des actifs sûrs afin de prévenir le risque de crise systémique, ces dernières sont contraintes d’acquérir ce type de titres pour respecter la loi. Enfin, cela pourrait s’expliquer par la volonté des investisseurs de suivre la progression du taux de refinancement de la Banque centrale européenne, qui s’établit aujourd’hui à 4,5%. Un taux supérieur à 4,5% serait supérieur au taux demandé par les autres offreurs de capitaux et pourrait ainsi ne pas trouver preneur.

Ainsi, les investisseurs n’ont pas de mal à accepter de petites pertes sur les obligations d’Etat, tant celles-ci leur apportent un placement sécurisé qui vient utilement compenser les paris très risqués menés sur les marchés financiers. Dès lors, protéger les créanciers de l’inflation apparaît discutable. Mais les défenseurs des OATi ont également d’autres arguments pour défendre cette création étrange.

Des arguments douteux en faveur des OATi

Selon eux, l’indexation des OAT sur l’inflation permet aussi de renvoyer aux marchés financiers et aux autres agents économiques un signal de crédibilité supplémentaire de la politique monétaire de la BCE dans sa lutte contre les pressions inflationnistes. En effet, avec les OATi, l’Etat se lie les mains par des menottes en or : si l’inflation n’est pas stabilisée par la banque centrale, le coût de la dette augmentant aussi pour l’Etat, ce dernier en pâtirait également. Dès lors, l’Etat a tout intérêt à se montrer sérieux et à éviter une envolée de l’inflation. En clair, l’indexation crédibiliserait l’engagement de l’Etat en faveur de la stabilité des prix et indiquerait la confiance qu’il a en la banque centrale pour parvenir à cet objectif. Il est néanmoins surprenant que la France invoque cet argument. En effet, au sein de la zone euro, la banque centrale est unique, décentralisée et indépendante. Dès lors que la BCE a une compétence légale exclusive pour garantir la stabilité des prix au sein de la zone euro, pourquoi l’Etat français aurait-il besoin de renvoyer un signal de crédibilité supplémentaire ?

Avec les OATi, l’Etat se lie les mains par des menottes en or.

Dans la même lignée, l’émission d’OATi peut être un indicateur de l’état d’ancrage des anticipations d’inflation. En effet, en comparant le taux des OAT avec celui des OATi, il est possible d’en inférer – de façon plus ou moins précise – la trajectoire d’inflation anticipée par les marchés financiers. Si la prime de risque est élevée, il est possible d’en déduire que les investisseurs anticipent une future augmentation de l’inflation. Cet indicateur peut être utilisé par la BCE en vue d’améliorer l’efficacité de sa politique monétaire en faveur de la stabilité des prix.

En outre, les OATi peuvent théoriquement permettre à des pays disposant de fondamentaux économiques fragiles – inflation galopante et volatile, faibles perspectives de croissance et balance des transactions courantes déficitaires – de se financer sur les marchés financiers. En effet, ces multiples fragilités économiques peuvent décourager les marchés financiers à prêter à ces États, ce qui entraverait leur développement. Les promoteurs d’OATi débute d’ailleurs en Amérique latine dans les années 1950-1960, le Chili et le Brésil faisant partie des premiers pays à émettre ce type de dette. Si cela leur a certes permis de lever des fonds, ces pays ont ensuite connu de graves crises de la dette dont certains Etats, comme l’Argentine, ne se sont toujours pas remis.

La fin des taux zéro

Cette petite étude des arguments en faveur de l’indexation des obligations d’Etat sur l’inflation montre donc que ceux-ci sont assez contestables. Qu’en est-il maintenant concrètement pour les finances publiques françaises ? Comme indiqué précédemment, ces OATi ont représenté un surcoût considérable de 15 milliards d’euros l’an dernier, sur un total d’intérêts qui s’élevait en 2022 à 53,2 milliards d’euros, soit deux fois le montant consacré à la recherche et à l’enseignement supérieur. Qui plus est, la charge de la dette n’est pas prête de s’amoindrir dans les années à venir. Elle devrait atteindre 52,2 milliards en 2024 et même 71 milliards en 2027 selon les estimations du dernier projet de loi de finances.

Deux explications de la hausse de la charge de la dette peuvent être mises en exergue. D’abord, la hausse du montant de l’emprunt public sur les marchés financiers. Mécaniquement, quand la quantité d’argent empruntée augmente, la charge de la dette augmente aussi mais pas toujours proportionnellement. Or, en 2024, la France va emprunter un montant inédit de 285 milliards d’euros. Une autre raison, non moins importante, réside dans la mise en œuvre d’un resserrement monétaire progressif et continu par la BCE. La décennie de taux bas est révolue : alors que le taux de refinancement de la BCE était de 1 % en mai 2009 et frôlait le zéro entre 2013 et 2022, il est fortement remonté depuis un an et demi et est fixé à 4,5 % depuis le 20 septembre 2023. Concomitamment, la BCE a également mis fin à son programme de rachats d’actifs (quantitative easing) qui consistait à faire l’acquisition, en quantité abondante, d’obligations souveraines et d’entreprises détenues par les banques commerciales afin qu’elles prêtent à taux bas aux agents économiques et ainsi qu’elles relancent la consommation et l’investissement. Cette politique avait permis à la BCE de garantir des taux d’intérêt à long terme bas, propices à l’emprunt public.

La politique monétaire ultra accommodante – conventionnelle comme non conventionnelle – ayant pris fin, les taux auxquels empruntent les États (charge de la dette et prime de risque) sur le marché augmentent et même convergent vers le taux de refinancement de la BCE, ce qui renchérit le coût de la dette pour les États. Cette hausse des taux d’intérêt pourrait être d’autant plus nuisible que le spread gréco-allemand (différentiel de taux d’emprunt entre deux pays) se creuse et avoisine les 3 points de pourcentage. Ce creusement n’est pas à prendre à la légère dans la mesure où, s’il devient trop important, l’Etat grec deviendrait inapte à se financer sur les marchés financiers, faisant ainsi resurgir le spectre de la crise des dettes souveraines. En effet, lorsqu’un État membre de la zone euro perd l’accès aux marchés financiers, il ne peut plus financer ses dépenses de fonctionnement comme la paie des fonctionnaires et ses investissements que par les impôts, ce qui est souvent insuffisant.

S’adapter à une inflation qui risque de durer

Alors que les emprunts sur les marchés financiers deviennent de plus en plus coûteux et menacent d’entraîner une nouvelle crise des dettes souveraines, l’inflation apporte une aide bienvenue pour réduire la dette publique. En effet, si la dette publique française continue certes à s’accroître en valeur nominale et a récemment dépassé la barre symbolique des 3000 milliards d’euros, l’inflation érode la valeur réelle de ce montant et augmente mécaniquement le PIB en valeur, d’où un ratio dette sur PIB qui a baissé depuis deux ans. Or, indexer les OAT sur l’inflation neutralise cet avantage.

Certes, cette diminution de l’endettement public grâce à l’inflation est à nuancer. Une hausse de l’inflation peut en effet induire une hausse de la charge de la dette exigée par les investisseurs de peur de voir leur rendement rogné, comme expliqué précédemment, et conduire la BCE à augmenter ses taux d’intérêt nominaux, ce qui impacte directement le taux d’intérêt réel exigé pour prêter à un État. A ce titre, la stratégie d’augmentation des taux conduite depuis début 2022 par la BCE (4,5%) est assez critiquable, dans la mesure où l’inflation des années 2020 est principalement d’origine énergétique et alimentaire. L’inflation actuelle ne résulte pas d’une surchauffe de l’économie, c’est-à-dire d’une hausse de la demande globale, mais plutôt de facteurs externes (conflit en Ukraine, effets de catastrophes climatiques sur les récoltes…), d’une hausse des salaires et surtout, pour près de la moitié, de la spéculation pratiquée par les grandes entreprises.

Hier, la BCE a de nouveau augmenté son taux directeur, au plus haut niveau depuis 22 ans. Une politique peu efficace contre l'inflation, mais qui s'inscrit dans la logique néolibérale de l'institution. Thread 🧶⬇️ pic.twitter.com/OneSqKpRRX

— William BOUCHARDON (@WBouchardon) July 28, 2023

D’ailleurs, malgré la brutale hausse des taux des banques centrales, l’inflation se résorbe peu. S’il est toujours compliqué de faire des pronostics sur l’évolution d’un tel indicateur, le retour à une inflation à 1 ou 2 % semble peu probable. Sur le front de l’énergie, la politique de prix hauts actuellement poursuivie par le cartel de pays producteurs d’hydrocarbures réunis au sein de l’OPEP+ va continuer de peser sur tout le reste de l’économie. Par ailleurs, s’émanciper de ces énergies requiert des investissements considérables dans la transition écologique, qui entraîne elle-même une compétition croissante autour de certaines ressources comme le lithium. Un phénomène qualifié de « greenflation » par la BCE. D’autre part, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes va mécaniquement détruire certaines productions, entraînant une raréfaction de certaines ressources qui va peser sur les prix. On parle ici de « climateflation ».

Plutôt que d’envoyer des signaux aux investisseurs sur une soi-disant confiance en la banque centrale pour contenir l’inflation, les Etats feraient donc mieux d’intégrer au plus vite le fait que l’inflation risque de durer et que la nouvelle conjoncture monétaire aura des conséquences lourdes sur la charge de la dette. Dans ce contexte, et alors que les investissements à réaliser pour la transition écologique sont massifs, la protection des investisseurs contre l’inflation paraît bien trop coûteuse pour la France. On notera d’ailleurs que l’identité des créanciers de la France est inconnue, le Code de commerce autorisant que celle-ci ne soit pas révélée, ce qui pose de vrais enjeux de transparence. Au lieu de protéger ces détenteurs anonymes, il semble que l’argent public serait mieux employé à rebâtir les services publics. Dans leur rapport sur les OATi à l’Assemblée nationale, les députés de la commission des finances ont en tout cas tranché et demandent un « objectif législatif d’extinction, à terme, du programme d’indexation. » Une recommandation à appliquer urgemment.

Benjamin Lemoine est un sociologue qui s’intéresse aux questions d’économie et notamment de dette publique. Dans son livre L’ordre de la dette, il s’attache à faire une socio-histoire de la mise en marché de la dette publique française.

Benjamin Lemoine est un sociologue qui s’intéresse aux questions d’économie et notamment de dette publique. Dans son livre L’ordre de la dette, il s’attache à faire une socio-histoire de la mise en marché de la dette publique française.