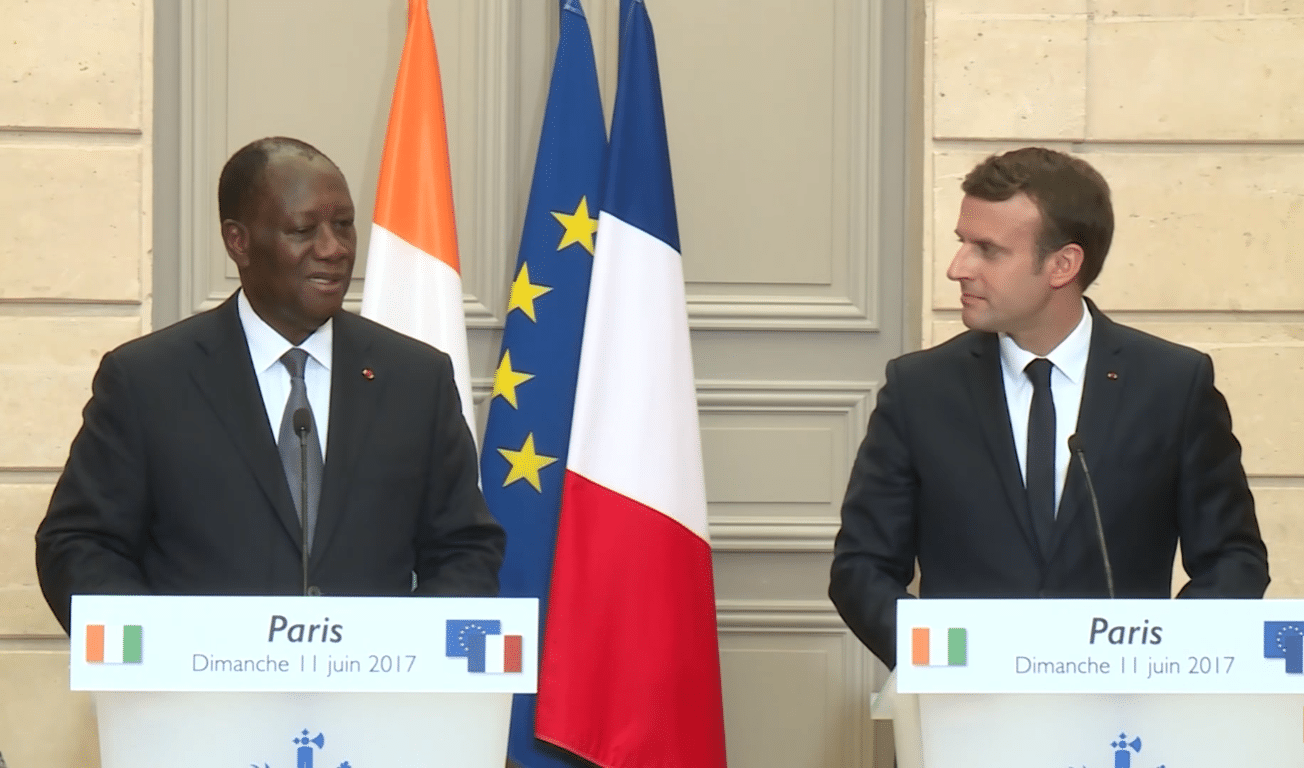

« Il n’y a plus de politique africaine de la France » affirmait le président Emmanuel Macron devant les étudiants burkinabè, en 2017. Certaines pratiques néocoloniales montrent que la Françafrique a de beaux restes. Illustration avec le cas de l’attribution du marché de l’agrandissement de l’aéroport d’Abidjan. Initialement confiés à la société China Railways, les travaux ont finalement échu à un consortium dirigé par Bouygues, après l’intervention du gouvernement français. Alassane Ouattara, le président ivoirien, a alors pu bénéficier de la complaisance de Paris lorsqu’il s’est présenté aux élections pour un troisième mandat à la légalité constitutionnelle douteuse. Retour sur une affaire passée sous les radars de la Françafrique version Macron.

Il y a un peu plus d’un an, en octobre 2020, l’actualité ivoirienne fut marquée par la candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat, après une manipulation de la Constitution. Cette annonce faisait suite au décès soudain de son dauphin et successeur désigné, M. Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre et seule figure crédible au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti présidentiel. En pleine crise politique, dix années à peine après la crise postélectorale qui a fait plus de 3 000 morts, l’attention de la société ivoirienne était focalisée sur les mouvements de l’échiquier politique en vue des élections de décembre. Dans ce contexte, personne ou presque ne s’attardait sur un discret volte-face du pouvoir en place : le 12 octobre 2020, le site d’information Africa Intelligence révèle que le chantier d’extension de l’aéroport international d’Abidjan, initialement confié au groupe chinois China Railway, avait finalement été attribué au groupe français Bouygues, en consortium avec son compatriote Colas [1].

Retour sur un chantier très disputé

L’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, qui porte le nom du premier président de la République de Côte d’Ivoire (de 1960 à 1993, date de sa mort), a été construit dans les années 1970 et reste à ce jour le seul aéroport international du pays. Géré initialement par un établissement public, son exploitation est concédée en 1996 à une structure privée, la Société aéroport international d’Abidjan (AERIA), dans le cadre des plans d’ajustement structurel (PAS). AERIA obtient une concession de quinze ans et hérite des missions suivantes : moderniser l’aéroport, assainir sa gestion et le développer pour accroître ses capacités. Cette concession de service public a pour conséquence immédiate un retour massif des investissements dans l’aéroport. Celui-ci est entièrement rénové et agrandi dans les années qui suivent, faisant passer sa capacité de 600 000 à 2 millions passagers par an [2]. Il atteint un pic de fréquentation à 1,25 million de passagers par an à la fin de la décennie 1990.

Le coup d’État de 1999 et la décennie de crise politico-militaire qui s’ensuit font chuter la fréquentation de l’aéroport, jusqu’au retour à la paix et à une relative stabilité fin 2011. La reprise économique assure le rétablissement des échanges entre la Côte d’Ivoire et le reste du monde, qui se traduit par une augmentation de la fréquentation de l’aéroport. En 2019, la fréquentation est chiffrée à 2,2 millions de passagers et, à l’heure actuelle, malgré la baisse du trafic liée à la pandémie de Covid-19, les prévisions font état d’une croissance soutenue pour les années à venir.

Dès les premières années de la présidence Ouattara, la société concessionnaire AERIA et les autorités ivoiriennes prennent conscience de la nécessité d’augmenter une nouvelle fois les capacités de l’aéroport. Poursuivant sur le mode du partenariat public-privé (PPP), l’État lance rapidement un appel d’offre et deux concurrents principaux se présentent : Bouygues et China Railway [3]. Ces deux acteurs majeurs du BTP africain ont de solides arguments à faire valoir. Le groupe Bouygues est traditionnellement proche du pouvoir ivoirien, Ouattara étant un ami de son président-directeur général, Martin Bouygues (devenu président du groupe en février 2021). En 2014, le groupe français a livré le troisième pont d’Abidjan, qui porte le nom « Henri Konan-Bédié », président en place de 1993 à 1999. China Railway est, pour sa part, l’un des plus grands groupes de construction au monde, avec un chiffre d’affaires de 111 milliards de dollars en 2019, et propose des prix sensiblement plus faibles que son concurrent.

En 2018, le président Ouattara signe un mémorandum d’entente avec Zhang Zongyang, le président de China Railway [4]. Le groupe Bouygues n’abandonne pas pour autant le projet : il fait une contre-offre et multiplie les opérations de séduction pour obtenir un revirement du gouvernement ivoirien. Bouygues revoit le prix de son offre à la baisse tout en cherchant à rentrer dans le capital d’AERIA, en proposant de le faire passer de 2 à 105 millions de dollars – offre refusée par le conseil d’administration d’AERIA. Le temps passe et le dossier semble clos : Bouygues a perdu la bataille de la concurrence d’abord puis celle de l’influence, le gouvernement ivoirien n’ayant pas intérêt à irriter la Chine, son premier partenaire commercial (la France est en deuxième position). Dans le même temps, Bouygues remporte l’appel d’offre pour le chantier du métro d’Abidjan, un projet colossal à 1,4 milliard d’euros, financé par un prêt français. Tout le monde paraît satisfait.

En octobre 2020, alors que l’affaire semblait close, le président Ouattara décide, contre toute attente, d’accorder finalement le chantier d’extension de l’aéroport d’Abidjan à Bouygues. S’ensuit une période de battement, où les élections présidentielles et la crise sanitaire – laquelle affecte de nombreuses activités de l’aéroport – laissent planer le doute. Tout semble encore possible et les cadres d’AERIA, rencontrés à cette période, manifestent eux-mêmes de nombreuses incertitudes quant à l’avenir du projet. En avril 2021, la venue de Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie et des Finances, semble confirmer la passation du chantier au groupe français. Il signe avec Amadou Koné et Adama Coulibaly, ministres ivoiriens des Transports et de l’Économie et des Finances, un accord-cadre de financement pour le projet chiffré à 1,8 milliard de dollars [5] pour un chantier de douze mois destiné à faire passer les capacités de l’aéroport de 2 à 5 millions de passagers par an.

Une Françafrique toujours puissante

Cette affaire est symptomatique de la puissance persistante de la Françafrique dans le secteur des infrastructures. En Afrique, et notamment de l’Ouest, de grands groupes français ont encore la mainmise sur de nombreuses infrastructures clés pour le développement. Le groupe Bolloré s’illustre de ce point de vue dans les secteurs portuaire et ferroviaire dans la sous-région. En Côte d’Ivoire, Bolloré Logistics est l’actionnaire principal du premier terminal à conteneurs du Port autonome d’Abidjan et se positionne stratégiquement sur le second en construction. Via sa filiale Sitarail, qui a succédé à une entreprise publique en 1995, il détient également la concession de l’exploitation de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou. 70 % du PIB de la Côte d’Ivoire et 50 % du PIB du Burkina Faso transitent par le port d’Abidjan, ce qui témoigne de la puissance économique et géopolitique du groupe Bolloré dans ces deux pays.

Lire sur LVSL nos entretien avec Thomas Dietrich « Macron n’est pas le fossoyeur de la Françafrique mais son continuateur » et avec Thomas Borrel et Thomas Deltombe « Il faut accepter que l’histoire de l’Afrique s’écrive sans la France ».

Depuis les années 1990 et les PAS, ces groupes, soutenus par Paris, sont les principaux représentants des intérêts économiques français dans les anciennes colonies. Ils n’hésitent pas non plus à s’ingérer dans les affaires politiques : le groupe Bolloré a géré, via sa filiale Havas, la communication des présidents Alpha Condé en Guinée et Faure Gnassingbé au Togo en 2020, qui briguaient respectivement un troisième et un quatrième mandat.

Imposées lors de la crise de la dette africaine des années 1980 sous l’égide du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les politiques de libéralisation de l’économie et de retrait de l’État ont permis la montée en puissance de ces grands groupes privés. C’est dans ce contexte qu’en Côte d’Ivoire la gestion d’infrastructures de transport stratégiques, jusque-là détenues par des entreprises publiques, ont été concédées, via des partenariats publics-privés, à des groupes privés étrangers. Ces PPP permettent à des États aux moyens limités de réaliser des projets de grande envergure… au prix de la perte de souveraineté sur leurs infrastructures. Seuls les grands groupes sont en mesure de mobiliser les fonds et le savoir-faire exigés pour répondre aux appels d’offre.

Le cas du pont Henri-Konan Bédié l’illustre. Sa nécessité se faisait ressentir depuis longtemps, les deux autres ponts reliant les rives nord et sud d’Abidjan à travers la lagune Ébrié étant constamment engorgés. Le projet de troisième pont naît durant la présidence d’Henri Konan-Bédié dans les années 1990. À l’arrêt durant la décennie 2000 en raison de la crise politique, le projet est relancé fin 2011 avec l’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir et est confié à Bouygues. L’ouvrage long d’1,5 kilomètre, d’un coût total de 126 milliards de francs CFA (200 millions d’euros), a été livré fin 2014, après 25 mois de travaux [6].

Mais, l’État ivoirien n’ayant pas les moyens de le financer, c’est Bouygues qui a apporté les fonds, en échange d’une concession de vingt-cinq ans. L’entreprise ainsi peut récupérer sa mise, grâce à un péage à l’entrée. Néanmoins, cet accord s’est révélé être un piège pour l’État ivoirien et les Abidjanais. Pour rentabiliser le projet, Bouygues avait prévu le passage de 100 000 véhicules par jour à 1 000 francs CFA le ticket (pour les petits gabarits, la grande majorité des passages). Prévoyant de nouveaux troubles politiques, le gouvernement décide, dès l’ouverture du pont, de subventionner les tickets à hauteur 50 %. L’État ivoirien, qui ne devait rien débourser pour ce projet, se retrouve à en financer la moitié… D’autre part, les Abidjanais perçoivent cette infrastructure comme le « pont des riches », puisque les deux autres ponts de la ville sont gratuits. Et les bus ne peuvent même pas le traverser ! La Société des transports abidjanais (SOTRA) n’a en effet pas obtenu de Bouygues l’autorisation d’y faire passer ses bus gratuitement… alors contraints faire un grand détour pour emprunter un pont gratuit. Ce pont profite donc avant tout aux habitants les plus riches de la capitale, qui possèdent un véhicule personnel, et ne règle en rien le problème de la mobilité urbaine. Tout ceci en permettant à Bouygues de tirer un bénéfice important et garanti par l’État ivoirien.

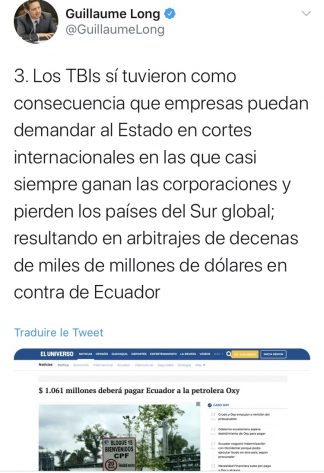

L’Afrique, théâtre de la rivalité entre puissances

Aujourd’hui, l’État et les entreprises françaises sont durement concurrencés par la Chine, comme l’illustre l’appel d’offres pour le chantier d’extension de l’aéroport d’Abidjan. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, disait en février 2021 au micro de France Inter que « l’aide au développement est certes un enjeu de solidarité, mais c’est aussi un enjeu d’influence, car il y a, sur le développement, vraiment une guerre des modèles. » L’aide au développement est donc le moyen, pour les États les mieux pourvus, d’exporter dans les pays en développement leurs propres normes et modèles, pour servir leurs propres intérêts. Plus loin, le ministre dénonce… « les pays qui font de l’aide au développement un instrument de prédation » ! Il visait cette fois la Chine.

L’Agence française de développement (AFD) est le principal bailleur français en termes d’aide au développement. Paris l’utilise comme instrument de puissance, via notamment deux mécanismes : l’expertise technique et les contrats de désendettement et de développement (C2D). Derrière le discours de transfert de compétences, l’expertise technique permet aux bailleurs internationaux comme la France de monter des équipes d’experts intervenant dans les appels d’offres de grands projets et ainsi faciliter l’acquisition de ces marchés par les entreprises françaises. Cette tâche revient à « Expertise France », agence intégrée à l’AFD en 2021. L’objectif est de favoriser la diffusion de technologies françaises et de normes juridiques encourageant la diffusion des technologies françaises.

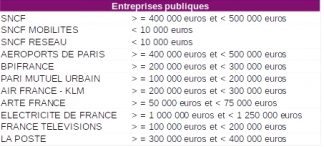

Les C2D, eux, sous couvert de favoriser le désendettement des pays partenaires, ont vocation à convertir la dette des États bénéficiaires en marchés pour les entreprises françaises. Le principe est le suivant : la France maintient l’exigence du remboursement des dettes, mais reverse au pays concerné la même somme sous forme de dons [7]. En revanche, la France reste maître de l’usage de ces dons… et en fait bénéficier ses entreprises. La Côte d’Ivoire est le pays qui a signé les plus gros contrats de C2D avec la France : ceux-ci ont atteint un montant de 2,9 milliards d’euros depuis 2012 [8].

Un calendrier qui interroge : le jeu politique de Ouattara

Difficile de ne pas mettre en relation le brusque retournement de Ouattara au sujet du chantier l’aéroport et le calendrier électoral. Depuis son élection en 2010, Ouattara a toujours été un solide allié de la France dans la sous-région. C’est avec l’appui de l’opération Licorne – le nom de l’intervention militaire française – que Ouattara a pu accéder au pouvoir au terme de la crise post-électorale de 2010-2011 qui l’opposait au président sortant Laurent Gbagbo, crise qui causa la mort de plus de 3 000 Ivoiriens. L’ancien président avait contesté la victoire de Ouattara dans les urnes, avant d’être arrêté et traduit devant la Cour pénale internationale – et acquitté en 2021.

En 2020, à la fin du second mandat de Ouattara, s’est posée la question de son maintien au pouvoir. Son successeur désigné était Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre. Après le décès soudain de ce dernier, en juillet 2020, le président ivoirien a fait le choix de se présenter pour un troisième mandat, soutenu par une décision controversée du Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que la nouvelle Constitution, adoptée en 2016, remettait le compteur des mandats présidentiels à zéro. Cette décision fut timidement condamnée par la communauté internationale, dont le président français Emmanuel Macron, et a suscité de vives réactions dans le pays : la quasi-totalité de l’opposition a boycotté le scrutin, permettant à Ouattara de l’emporter avec… 95 % des voix.

Dix ans après la crise postélectorale, Ouattara a mesuré les risques que comportait ce scrutin pour son pays. Il a aussi mesuré le soutien que lui apporterait la France, qui a fini par avaliser sa réélection. Rapport direct avec l’attribution du chantier de l’aéroport ou hasard du calendrier ? Quoi qu’il en soit, par cette action, Ouattara semblait chercher à s’attirer les bonnes grâces de la puissance diplomatique et militaire du pays le mieux à même de le défendre.

Notes :

[1] « En pleine campagne, Ouattara fait volte-face et offre l’aéroport à Bouygues », Africa Intelligence, 12 octobre 2020.

[2] Francis Brangier, « L’aéroport international d’Abidjan, une concession solide malgré les turbulences », Secteur privé & développement, 26 septembre 2016.

[3] Rémy Darras, « Côte d’Ivoire : duel sur le tarmac entre Bouygues et China Railway Group », Jeune Afrique, 29 août 2019.

[4] Rémy Darras, « Pourquoi China Railway a finalement remporté la bataille face à Bouygues », Jeune Afrique, 18 octobre 2019.

[5] Romuald Ngueyap, « Côte d’Ivoire : l’extension de l’aéroport international d’Abidjan va bénéficier du soutien financier de la France », Agence Ecofin, 30 avril 2021.

[6] Données SOCOPRIM (filiale de Bouygues).

[7] Mathilde Dupré, « Contrats de Désendettement et Développement (C2D) : un OVNI dans la coopération française ? », Techniques Financières et Développement, 110, 33-36, 2013.

[8] « La Côte d’Ivoire transforme 1,4 milliard d’euros de dette en don », Le Point Afrique, 28 octobre 2021.