Loin de renforcer Benjamin Netanyahou par un effet de « ralliement au drapeau », la séquence ouverte depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël a détruit sa côte de popularité auprès des électeurs. La carrière politique de celui qui a fondamentalement remodelé la société israélienne pourrait bien se terminer dès la fin de la guerre en cours. Interview par notre partenaire Jacobin, traduite par Alexandra Knez et éditée par William Bouchardon.

À première vue, on aurait pu s’attendre à ce que l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre, renforce le soutien au Premier ministre de longue date, Benjamin Netanyahou. Or, les sondages semblent indiquer que les Israéliens tiennent majoritairement son gouvernement pour responsable et qu’ils voteraient pour l’opposition si des élections avaient lieu aujourd’hui.

Tel est du moins l’avis de l’auteur du récent billet intitulé « Life After Netanyahu », publié sous le pseudonyme substack d’Ettingermentum, interrogé par le magazine Jacobin. Il revient sur les origines politiques du consensus actuel en Israël, les raisons pour lesquelles les violences commises par le Hamas représentent une menace existentielle pour l’ensemble de la marque politique de Netanyahou, et la manière dont la nouvelle dynamique politique en Israël pourrait avoir un impact sur les Palestiniens.

Luke Savage : Le point de départ de votre récente analyse a été le rôle central de Benjamin Netanyahou dans la mise en place et la pérennisation du consensus politique israélien – un consensus qui, selon vous, a été brisé par l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Avant d’en venir aux événements les plus récents, comment qualifieriez-vous l’importance de M. Netanyahou dans l’histoire politique de son pays ? Et quels sont, selon vous, les principes fondamentaux de ce consensus ?

Ettingermentum : Benjamin Netanyahou est actif et influent sur la scène politique israélienne depuis longtemps. Il est premier ministre d’Israël quasiment sans interruption depuis 2009-2010. Et ce n’était pas sa première expérience en tant que premier ministre, puisqu’il a été élu pour la première fois en 1995, et qu’il dirige le Likoud, le parti conservateur de droite, depuis 1993. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, Israël avait un système à deux partis très compétitif entre le parti travailliste de centre-gauche, traditionnellement dominant, et le Likoud, essentiellement composé, avant l’arrivée de Netanyahou, d’anciens membres des forces paramilitaires comme Menachem Begin et Yitzhak Shamir.

Shamir est un personnage intéressant. Il faisait partie d’un mouvement qui a reconnu être un groupe terroriste et il était activement recherché par le gouvernement britannique avant la création d’Israël. Begin, quant à lui, n’a longtemps pas pu se rendre dans certains pays pour de similaires raisons, alors qu’il était un homme politique israélien majeur.

Telle était donc la situation au sein du Likoud avant Netanyahou : ils étaient très rigides et violemment opposés non seulement à la présence des Arabes en Israël, mais aussi à la position des sionistes travaillistes plus modérés qui jouissaient traditionnellement d’une position de force depuis la création de l’État. Les travaillistes étaient eux soutenus par la communauté des immigrants ashkénazes d’Europe et, plus timidement, par la communauté Mizrahi, des gens qui avaient vécu dans les territoires palestiniens avant la création d’Israël et dans l’ensemble du Moyen-Orient.

Le Likoud prend le pouvoir pour la première fois en 1977, en grande partie à la suite de l’échec israélien lors de la guerre du Kippour, puis Netanyahou succède à Shamir et devient le chef du Likoud en 1993. Il est une personnalité d’un genre différent. Il a reçu une éducation américaine et a vécu aux États-Unis pendant une grande partie de sa vie. Il a grandi à Philadelphie et a travaillé au Boston Consulting Group (cabinet de conseil, ndlr) avec Mitt Romney (milliardaire et candidat républicain à la présidence des USA face à Barack Obama en 2012, ndlr); il a commencé sa carrière en tant que spécialiste des affaires étrangères aux Nations unies.

Netanyahou devient Premier ministre au lendemain des accords d’Oslo en 1995 et commence immédiatement à bloquer le processus de paix.

Netanyahou n’est pas moins radical que ses prédécesseurs. Son début de carrière est marqué par son opposition virulente aux accords d’Oslo. Il est même approché par les services de renseignement israéliens qui lui disent de modérer sa rhétorique qui commence à représenter un risque sécuritaire. Bien sûr, il les a complètement ignorés et Rabin a été assassiné par un extrémiste de droite en 1995, ce qui a conduit à des élections. À cette époque, Israël élisait ses premiers ministres au scrutin direct (et non indirectement par un vote du Parlement, ndlr) et Netanyahou bat, avec un point d’avance, le successeur et rival de longue date de Rabin, le travailliste Shimon Peres. Il devient Premier ministre au lendemain des accords d’Oslo en 1995 et commence immédiatement à bloquer le processus de paix. Voilà ce qui fera sa renommée.

Il est également l’un des principaux partisans du libéralisme économique dans le pays. Or, Israël a longtemps connu une économie très réglementée, voire de gauche. Une fois au pouvoir, Netanyahou prône la privatisation, la déréglementation et le néolibéralisme. En 1999, il est battu par Ehud Barak, un ancien général membre du parti travailliste.

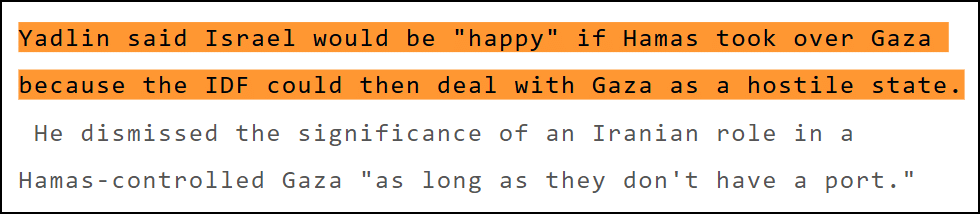

Passons à 2009 : le parti centriste Kadima remporte plus de sièges, mais Netanyahou et sa coalition obtiennent la majorité. Il revient donc au pouvoir et on observe immédiatement une évolution. Le processus de construction du mur autour de la Cisjordanie et de Gaza, après la deuxième Intifada (le soulèvement palestinien qui a débuté en 2000, ndlr) a constitué un changement majeur dans l’état d’esprit d’Israël en matière de sécurité. Puis, sous Netanyahou, on assiste à une véritable poussée en faveur de la construction du Dôme de fer (le système antimissile israélien, censé intercepter les roquettes du Hamas, ndlr), avec des fonds et des équipements américains, ainsi qu’à l’arrêt total des négociations de paix officielles qui étaient pourtant toujours en cours, même sous l’administration de George W. Bush.

Tout cela prend fin avec le second mandat de Netanyahou. Son gouvernement est instable et il doit organiser plusieurs élections en 2013 et 2015. Des problèmes persistent entre lui et ses alliés de droite. L’aile d’extrême-droite du parti, très militariste, ne voit pas d’un bon œil les partis ultra-religieux, car ces derniers ne servent pas dans l’armée. Mais Netanyahou gagne en 2013, puis en 2015, et continue à saboter le processus de paix. Barack Obama tente certes de relancer des pourparlers encadrés, mais Netanyahou le met au pied du mur en lui disant « Vous n’êtes pas prêt à exercer une quelconque pression sur nous », ce qu’Obama lui concède.

Et donc lui et son parti continuent à renforcer la sécurité du pays. Israël se dote d’un armement de plus en plus performant, construit des murs censés les protéger d’une invasion terrestre, le Dôme de fer… Tout cela est perçu comme un moyen d’endiguer le problème : « Vous n’avez plus à vous soucier des Palestiniens qui entrent et bombardent les bus parce que nous avons une barrière géante. Vous n’avez plus à vous inquiéter des tirs de roquettes puisqu’il y a le Dôme de fer ».

Quel est donc le problème, du point de vue israélien, et en particulier du point de vue de Netanyahou, si on laisse l’occupation se poursuivre ? Que Gaza meurt de faim ? Que la Cisjordanie soit sous occupation militaire directe ? Netanyahou s’en fiche. Les États-Unis pourraient éventuellement se fâcher parce qu’Israël ne cherche pas à trouver une solution permanente, mais voilà que Trump est élu et qu’il est accompagné d’une administration furieusement sioniste qui est sur la même longueur d’onde que Netanyahou. Ils ne se soucient pas d’une solution à deux États, même nominalement, et promettent une aide inconditionnelle pour soutenir toutes les revendications du Likoud.

Lorsque Trump est élu, il est accompagné d’une administration furieusement sioniste qui est sur la même longueur d’onde que Netanyahou.

Netanyahou développe tout de suite un partenariat très étroit avec Trump. Cela tue l’idée d’un règlement à long terme. Et, à ce stade, cela fait dix ans que Netanyahou est premier ministre, et les pays arabes commencent eux aussi à considérer cette situation comme réglée. C’est ainsi que sont nés les accords d’Abraham, avec des pays comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan…

Luke Savage : Peut-être même avec l’Arabie Saoudite, avant les événements récents…

Ettingermentum : Oui, ce devait être le point culminant du processus. En substance, l’idée de faire accepter aux pays arabes d’abandonner la question palestinienne car les avantages qu’ils pourraient tirer d’une alliance avec Israël sont plus importants que toute possibilité d’autodétermination palestinienne.

Cette affaire est considérée comme réglée lorsque Joe Biden est élu président, alors même qu’il dispose de la même équipe diplomatique que celle d’Obama, qui était ostensiblement en faveur d’une solution à deux États. Pour Biden, initialement, il n’est même pas question de revenir à une solution à deux États.

Pendant ce temps, Netanyahou suscite cependant une incroyable controverse en Israël en raison de son inculpation pour corruption en 2018. Lors des élections en 2019, Netanyahou est si critiqué et si détesté que beaucoup de ses alliés traditionnels commencent à se retourner contre lui : Avigdor Lieberman du parti Yisrael Beiteinu, qui a été son vice-premier ministre pendant plusieurs années, Naftali Bennett, qui était un autre de ses partenaires de coalition, et même certains de ses anciens officiers d’armée, comme Benny Gantz, qui a créé son propre parti.

À ce stade, le parti travailliste et la gauche israélienne ne sont plus que des coquilles vides, considérés comme des causes perdues. L’opposition à Netanyahou se présente donc sous la forme de ces partis centristes qui acceptent fondamentalement son consensus. Ils partent également du principe qu’il a résolu la question palestinienne et que les négociations de paix n’ont aucune raison d’être.

L’opposition anti-Netanyahou est menée par des personnalités comme Benny Gantz, l’ancien chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, qui annonce sa campagne de 2019 par une publicité racontant comment il a bombardé les Palestiniens jusqu’à les ramener à l’âge de pierre. Au lieu d’une solution à deux États, il se dit favorable à une « solution à deux entités », ce qui n’est pas la même chose.

L’opposition à Netanyahou se présente sous la forme de partis centristes qui acceptent son consensus. Ils partent du principe qu’il a résolu la question palestinienne et que les négociations de paix n’ont aucune raison d’être.

L’opposition se compromet donc pour capter les électeurs de droite déçus par Netanyahou. Malgré cela, elle ne parvient pas à obtenir une majorité lors de plusieurs élections successives. Un bref projet de rapprochement entre Benny Gantz et Netanyahou a été envisagé durant le COVID, Gantz devenant Premier ministre suppléant au bout de six mois. Finalement, l’accord tombe à l’eau avant que Netanyahou ne quitte ses fonctions, probablement car il ne pouvait pas abandonner l’immunité judiciaire que lui confère son mandat de Premier ministre, faute de se retrouver en prison.

En 2021, de nouvelles élections sont organisées et l’opposition parvient à créer une coalition incroyablement fragile, composée de tous les éléments politiques du pays à l’exception de ceux de Netanyahou. Elle est conduite par Naftali Bennett, un colon israélo-américain, et est soutenue par des responsables militaires, des politiciens centristes, des islamistes arabes, des sociaux-démocrates et des socialistes. Netanyahou est alors le chef de l’opposition et cherche à revenir au pouvoir au plus vite pour échapper à la prise. C’est pour cela qu’il envisage alors une réforme profonde du pouvoir du système judiciaire pour le soumettre au pouvoir politique, qui a été fortement critiquée durant les premiers mois de 2023.

Luke Savage : Cet épisode était très surprenant, c’était par exemple la première fois qu’un journal comme le New York Times exprimait ouvertement son inquiétude face à l’action du gouvernement Netanyahou…

Ettingermentum : Les questions de gouvernance préoccupent sans doute plus la classe supérieure que celle de la Palestine. Mais toujours est-il que cette réforme devient une thématique polarisante, ce qui témoigne d’ailleurs de la centralité de Netanyahou dans le jeu politique.

Cette coalition d’opposition s’effondre à peine un an après le début de son mandat de cinq ans et de nouvelles élections sont organisées en 2022, c’est-à-dire juste avant les élections américaines de mi-mandat de l’année dernière. M. Netanyahou se présente sur le thème « Ne m’envoyez pas en prison » et remporte la majorité absolue. Il franchit le seuil avec une marge de manœuvre suffisante, ce qui lui permet de former ce que tout le monde appelle – y compris sa propre coalition – le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

On y trouve des forces d’extrême-droite incroyables – qui dépassent tout ce que l’on pouvait imaginer dans ce pays. C’est un moment décisif pour Israël : Netanyahou est alors au sommet de son pouvoir. Il dispose d’une majorité très solide et sa première priorité est d’adopter une réforme judiciaire, ce qui suscite une énorme indignation au sein de la population, y compris au sein de l’establishment militaire. Des manifestations massives ont lieu durant des mois. Selon certains observateurs, il s’agirait même de la plus grande fracture jamais observée dans la société israélienne. Les médias ont également rapporté que des réservistes menaçaient de déserter si la réforme était adoptée.

Les sondages de la coalition au pouvoir commencent alors à être mauvais et à passer sous les 50 % cumulés. La population commence à avoir une image vraiment négative de Netanyahou. Puis l’attaque du Hamas se produit. Le fondement même des treize dernières années de gouvernement de Netanyahou, qui ont transformé la politique et les relations extérieures du pays, est complètement anéanti en une seule journée. Cela ouvre une nouvelle phase très incertaine, dans laquelle nous sommes à présent.

Luke Savage : Généralement, les guerres profitent aux gouvernements en place, du moins au début. On peut penser par exemple au climat de chauvinisme qui a prévalu après le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avec un ralliement fébrile non seulement autour du drapeau, mais aussi autour de la figure de George W. Bush. Vous suggérez que ce n’est pas ce qui s’est passé en Israël depuis le début du conflit. Quelle a été la réaction générale des citoyens israéliens – juifs et non juifs -, et quelle est la situation actuelle de la coalition de droite de M. Netanyahou ?

Ettingermentum : Netanyahou est détesté. Sa perception est comparable à celle d’Herbert Hoover (ancien président américain, complètement dépassé par la crise de 1929, ndlr) au début de la Grande Dépression, et non pas à celle d’un chef de guerre.

Car il ne s’agit pas simplement d’un problème militaire que personne n’a vu venir. Il s’agit d’un problème connu depuis des décennies et d’une question politique explicite depuis des décennies. C’est précisément ce type d’incident, qui est le pire massacre de Juifs sur le territoire israélien depuis l’Holocauste, que tout l’arsenal déployé par Netanyahou au fil des années était censé empêcher. C’était l’unique objectif de chaque aspect de la politique palestinienne du pays ! La seule question qui se posait était de savoir s’il était préférable d’y parvenir via un accord bilatéral ou par la répression par la force militaire ?

C’est précisément ce type d’incident, qui est le pire massacre de Juifs sur le territoire israélien depuis l’Holocauste, que tout l’arsenal déployé par Netanyahou au fil des années était censé empêcher.

Tout au long de sa carrière, Netanyahou a affirmé que les accords négociés étaient naïfs, contre-productifs, irréalistes et utopiques, et qu’ils avaient davantage nui à Israël qu’ils ne l’avaient aidé. C’est la seule ligne de conduite qu’il a suivie tout au long de sa vie, et il s’avère que toute sa vision du monde était erronée. Il a demandé aux gens de le juger sur sa capacité à apporter la sécurité au pays – il suffit de voir les publicités où il se présente comme une baby-sitter ou un garde-côte veillant à la sécurité de tout le monde. Il était le protecteur indispensable du pays. Ce genre d’attaque ne devait jamais se produire.

Aujourd’hui, les gens ne se disent plus « Oh, il faut le soutenir », mais bien « Le type qui a promis pendant des décennies qu’il pourrait garantir la sécurité grâce à sa politique, à qui nous avons donné un blanc-seing pour faire tout ce qu’il voulait ces dix dernières années, a prouvé qu’il avait tort. » Ce n’est rien d’autre qu’un enfoiré corrompu.

Sa réputation politique dans le pays s’est effondrée. 94 % des habitants du pays estiment que le gouvernement a une part de responsabilité dans les attaques du 7 octobre. Une majorité de personnes souhaite qu’il démissionne une fois la guerre terminée. Ils veulent aussi que son ministre de la Défense, auparavant très populaire dans les sondages, démissionne. Son parti, le Likoud, est historiquement bas dans les sondages. Benny Gantz – le général de centre-droit qui fait actuellement partie du gouvernement d’unité nationale, mais qui est historiquement une figure très anti-Netanyahou – bénéficie d’un niveau de soutien presque sans précédent dans les sondages. Il pourrait très facilement former une coalition avec les chiffres qu’il obtient actuellement.

Certes, la fin de Netanyahou a déjà été annoncée à maintes reprises et il est revenu d’entre les morts plusieurs fois. Mais là, c’est différent. Il ne s’agit pas d’un simple scandale ou d’un problème mineur. C’est toute sa raison d’être en tant que personnalité politique qui est complètement remise en cause.

Et il n’a pas bien su répondre à la crise. Il n’a toujours pas admis sa responsabilité. Il ne veut parler à personne. Il a l’air décharné et terrifié. Il a dû s’accrocher à Biden pour obtenir un semblant de légitimité, qui, en se rendant sur place, a fait preuve d’une grande générosité alors qu’il aurait sans doute pu obtenir davantage de concessions de la part de Netanyahou en échange.

Mais c’est la fin d’une époque, et je pense que cela va définir son héritage. Il ne peut pas promettre d’alternative. Il a obtenu tout ce qu’il voulait, et il ne peut pas dire que ce qu’il fait fonctionnera un jour.

Et cette attaque date d’à peine plus d’un mois. Historiquement, la chute des hommes politiques israéliens est due à leur enlisement dans des conflits longs et sanglants. C’est ce qui a entraîné la chute de Begin, initialement très populaire, après la guerre du Liban. L’Intifada a mis fin à la carrière d’Ehud Barak, car elle était considérée comme un désastre sur le plan de la sécurité, et elle a conduit à l’ascension de Netanyahou. Que la prochaine élection ait lieu l’année prochaine ou dans cinq ans, Netanyahou n’a plus d’objectif. Et je ne vois pas comment on peut survivre politiquement sans but.

Luke Savage : Si la dynamique politique israélienne est en train de changer considérablement, il est en revanche peu probable que cette évolution du consensus entraîne des changements positifs pour les Palestiniens.

Ettingermentum : C’est délicat, parce que tout cela se passe en plein conflit, et que certains effets du « ralliement au drapeau » peuvent encore jouer. Même s’il n’y a pas de mobilisation autour de Netanyahou, l’État sécuritaire, la répression et la réponse militaire bénéficient d’un soutien généralisé dans la population. J’ai vu un sondage selon lequel 65 % des Israéliens sont favorables à une invasion terrestre de Gaza. La réaction immédiate à l’attaque du Hamas empêche probablement les gens d’examiner la situation dans une optique plus large et de se demander s’ils ont commis une erreur en abandonnant le processus de paix ou en croyant à tort que tout cela allait être résolu grâce à des gadgets high tech. Je ne pense pas que ce soit le genre de discussion que l’on puisse avoir en ce moment.

Biden veut revenir à un monde unipolaire et à une atmosphère post-11 septembre, où tout le monde est uni autour du gouvernement Il a essayé de le faire avec l’Ukraine et désormais avec Israël.

Plus tard, surtout si l’opération est un désastre et prouve que le statu quo est lui-même un désastre, il pourrait y avoir une occasion – si les gens sont prêts à l’entendre – de renouer avec l’idée qu’il faut une solution plus permanente, le tout étant la conséquence bien ironique d’une attaque majeure de ce type. Et pourtant une solution paraît impossible. Mais, du point de vue d’un Israélien qui se soucie rationnellement de sa propre sécurité, quelle autre solution voyez-vous ?

Luke Savage : Pour terminer, je voudrais vous poser une question sur les États-Unis. Depuis mi-octobre, la rébellion gronde parmi les membres du Congrès, dont plus de 400 ont signé une lettre appelant à un cessez-le-feu, et on assiste à une sorte de mutinerie parmi les fonctionnaires du département d’État au sujet de la politique de M. Biden, avec une démission très médiatisée. Que peut-on dire, à ce stade, de l’opinion publique américaine par rapport au conflit ?

Ettingermentum: Un sondage récent a donné des résultats assez inattendus : une étroite majorité d’Américains s’opposent aux transferts d’armes et aux livraisons d’armes à Israël, tandis qu’une majorité soutient l’aide humanitaire aux deux parties du conflit. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ce résultat, compte tenu des sondages antérieurs et du fait que le climat politique général en Amérique a toujours été résolument pro-israélien.

Biden veut revenir à un monde unipolaire et à une atmosphère post-11 septembre, où tout le monde est uni autour du gouvernement et où le Président en exercice peut renforcer sa position politique. Il a essayé de le faire avec l’Ukraine et désormais avec Israël. Mais il apparaît clairement que l’on ne peut pas revenir à ce moment-là, car nous en avons déjà vécu les conséquences. Tout le monde se souvient des guerres d’Irak et d’Afghanistan dont chacun s’accorde à dire qu’elles ont été des erreurs.

Et lorsque les gens arrivent à cette conclusion, cela détermine la façon dont ils comprennent les conflits partout ailleurs. Ils ne vont pas simplement revenir à la situation de 2001 et dire immédiatement : « L’Amérique est le phare du leadership mondial, nous devons nous impliquer partout pour sauver le monde ». Ils verront ces conflits, se souviendront de ce qui s’est passé il y a vingt ans, et se demanderont pourquoi le résultat serait différent cette fois-ci.

Cette volonté des gens à Washington de se servir de chaque éruption de violence à l’étranger comme d’une occasion pour rétablir l’interventionnisme et le chauvinisme est clairement d’un autre temps. C’est aussi lié au personnage de Biden lui-même : il est très âgé et ses collaborateurs sont là depuis l’administration de Bill Clinton. Il n’arrive pas à s’adapter à la situation actuelle.

Je ne m’attends donc pas à ce qu’ils soient en mesure de répondre à l’évolution des opinions à ce sujet. Quelqu’un plus tard pourrait le faire, mais ce sera délicat étant donné le gâchis que Biden risque de laisser. C’est là tout l’intérêt de l’engagement politique.