La guerre en Ukraine a relancé le processus d’élargissement de l’UE vers l’Est et les Balkans à un rythme effréné. Motivée par des raisons géopolitiques, à savoir endiguer la puissance russe sur le continent européen, cette expansion soulève pourtant d’immenses questions économiques et politiques. En intégrant en son sein des États pauvres, l’Union européenne encouragerait en effet une nouvelle vague de délocalisations et de dumping social et soumettrait les agriculteurs du continent à une terrible concurrence. En outre, le seul moyen d’éviter des blocages politiques d’une Europe à 34 ou 35 serait de renforcer le fédéralisme, en rognant encore davantage les pouvoirs de décision des États-membres. Un scénario délétère poussé par les élites européennes en dehors de tout mandat démocratique.

Après avoir attribué le statut de candidat à l’Ukraine l’an dernier, l’Union européenne s’apprête désormais à entamer les négociations officielles avec Kiev. En comparaison, la Turquie a mis douze ans à devenir candidate et les négociations sont toujours extrêmement lentes. La célérité de la bureaucratie bruxelloise pour accueillir en son sein un pays ravagé par la guerre a pu surprendre. Elle s’explique par la ferme volonté qu’affichent la Commission européenne et le Conseil européen à élargir au plus vite l’UE – idéalement d’ici 2030 – à l’Ukraine, mais aussi à la Moldavie, à la Serbie, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, voire la Géorgie.

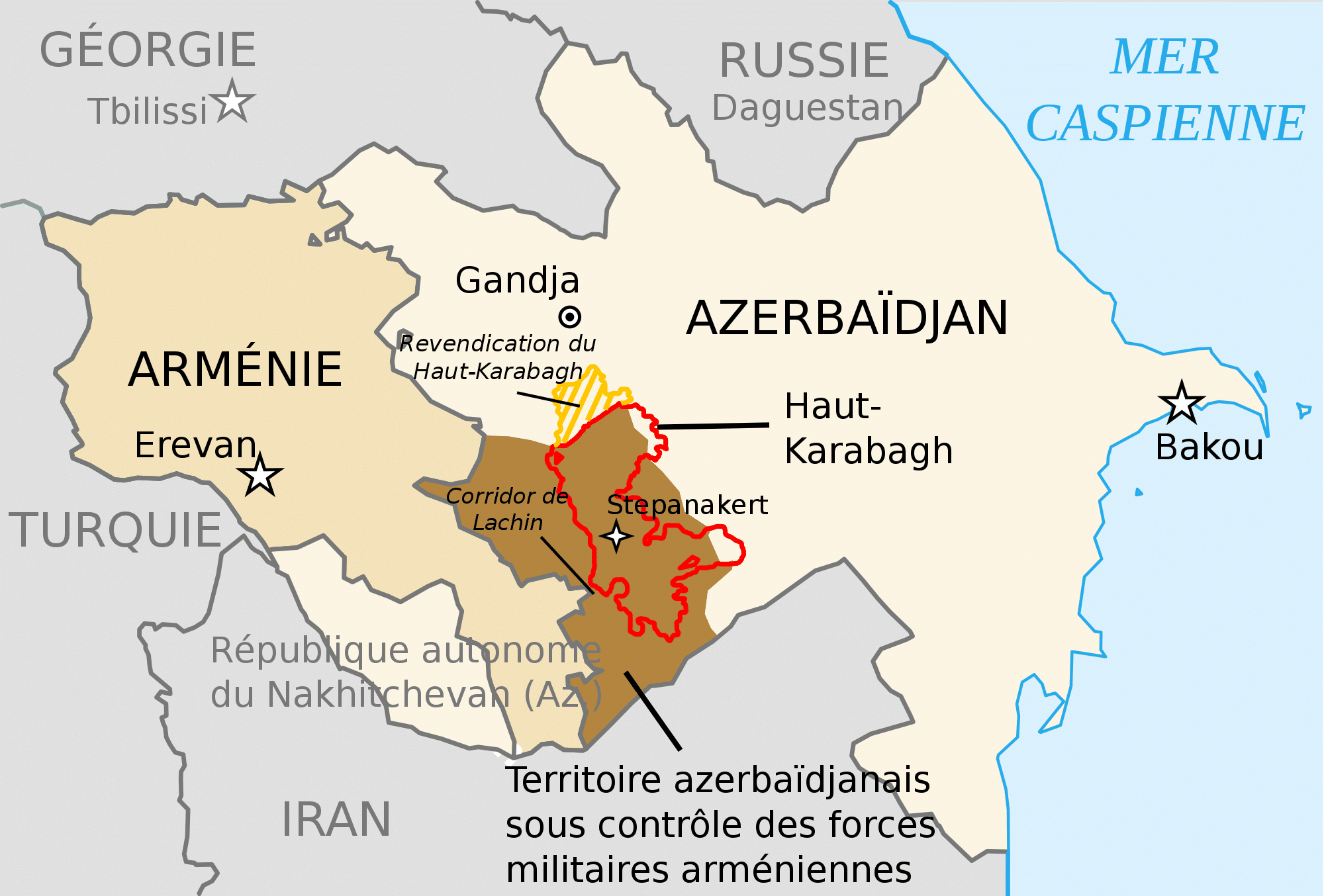

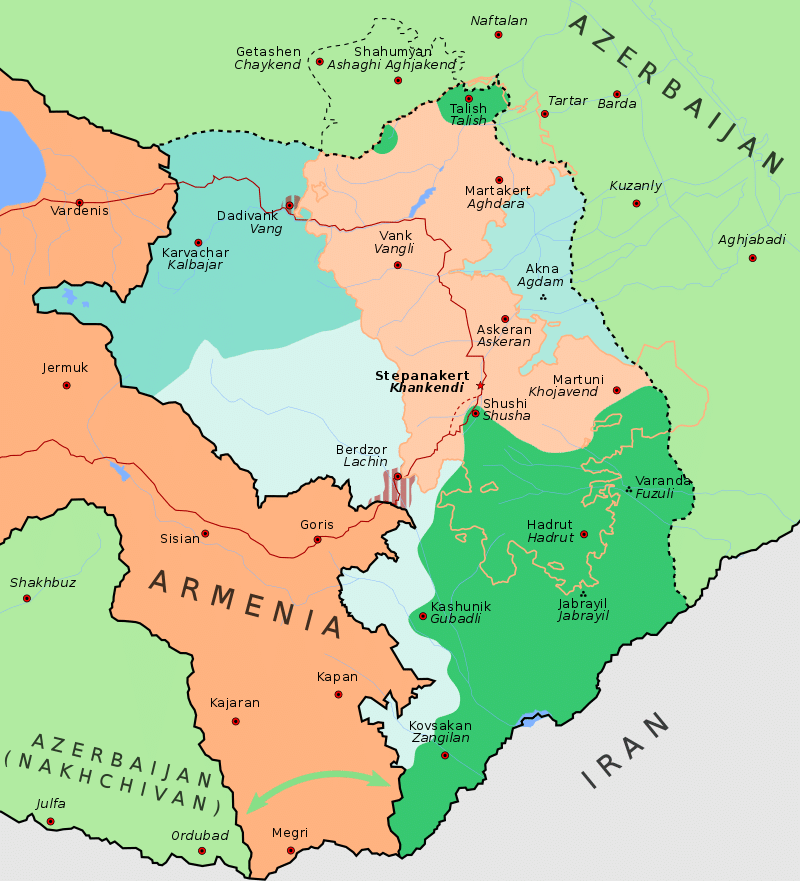

Lors d’une soirée consacrée à la présentation d’un rapport sur l’élargissement, la secrétaire d’État chargée de l’Europe Laurence Boone reconnaissait – avec une certaine gêne – que « les écarts entre les pays de l’UE et les pays candidats sont trop importants pour que nous fassions l’économie de cette réflexion […] qui, il ne faut pas se le cacher, sera difficile ». Clairement, cette « réflexion » est bâclée, au nom d’une vague « solidarité européenne » et d’une prétendue « bataille terrible des démocraties contre la montée des autocrates ». Au-delà du deux poids, deux mesures occidental, dont peuvent témoigner, par exemple, les Palestiniens ou les Arméniens, le sacrifice des conditions d’adhésion pour des motifs géopolitiques est lourd de conséquences. S’il est bien sûr important de soutenir un pays agressé – l’Ukraine – par exemple via l’accueil de réfugiés et l’envoi d’aide humanitaire, l’intégrer dans une union économique et politique alors qu’il n’est clairement pas prêt est une véritable folie.

Vers une UE toujours plus soumise à l’OTAN

Tout d’abord, les prétentions européennes à s’affirmer géopolitiquement en s’élargissant à l’Est sont parfaitement vaines. La majorité des pays concernés par la future vague d’élargissement sont connus pour leur atlantisme forcené, aux dépens de toute autre politique étrangère. C’est notamment le cas de l’Ukraine, dont le géopolitologue Pascal Boniface estime que si elle entre dans l’UE « elle sera un relais des positions des États-Unis et sera encore plus pro-américaine et pro-OTAN que le Royaume-Uni en son temps », d’autant plus qu’« elle estimera qu’elle doit tout aux États-Unis et non à l’Europe ». Dès lors, l’Union européenne sera encore davantage soumise à la politique étrangère américaine, avec le risque d’être entraînée dans des décisions contraires à ses intérêts, voire nuisibles à la sécurité du continent.

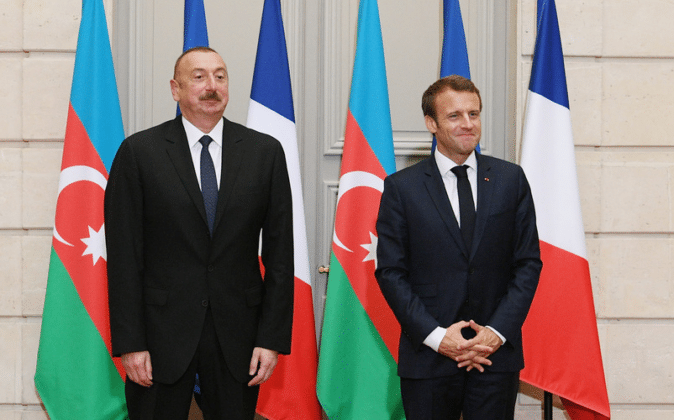

Le renforcement de l’influence géopolitique des États-Unis sur l’Union Européenne à travers les élargissements de cette dernière n’est pas nouveau : les expansions de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ont quasi-systématiquement donné le rythme aux entrées dans l’UE. Ainsi, parmi les dix États qui intégrèrent l’UE en 2004, huit étaient entrés auparavant dans l’OTAN, en 1999 ou en 2004. Lorsque la Bulgarie et la Roumanie rejoignent à leur tour l’Union en 2007, cela fait déjà trois ans que les deux pays sont rentrés dans l’OTAN. De même pour la Croatie, dernier membre à avoir rejoint l’UE (en 2013), entrée dans l’alliance atlantique en 2009.

L’antériorité de l’adhésion à l’OTAN sur l’adhésion à l’UE démontre que les pays candidats ne voient cette dernière que comme le pendant politico-économique de la première.

Le même processus est en train de se répéter. L’Albanie, le Monténégro, et la Macédoine du Nord font ainsi déjà partie de l’OTAN depuis respectivement 2009, 2017 et 2020. L’Ukraine a quant à elle inscrit dans sa Constitution sa double aspiration à rejoindre l’Union européenne et l’OTAN dès février 2019. L’antériorité de l’adhésion à l’OTAN sur l’adhésion à l’UE démontre que les pays candidats ne voient cette dernière que comme le pendant politico-économique de la première. L’Union européenne passe ainsi après la priorité sécuritaire, qui n’est envisagée qu’à travers l’OTAN, dont l’objectif depuis sa création est de former un « glacis » occidental contre l’URSS puis la Russie.

Cette priorité peut se comprendre si l’on garde à l’esprit l’histoire de ces États, et leurs relations compliquées – voire franchement hostiles – avec Moscou. Cependant, cette soumission supplémentaire de l’UE à l’OTAN va à l’encontre de la volonté de certains États ouest-européens d’avoir une politique plus indépendante des décisions de Washington. Tel est notamment le cas de l’Autriche, non-membre de l’OTAN, de la France, longtemps marquée par une politique étrangère « gaullo-mitterrandienne », voire, plus récemment, de l’Espagne, qui n’a pas hésité à critiquer fortement le gouvernement israélien, soutenu de manière inconditionnelle par les États-Unis. En faisant entrer encore plus de pays atlantistes dans l’UE, tous les discours autour de l’« autonomie stratégique européenne », défendue par Emmanuel Macron, ou de « Commission géopolitique » annoncée par Ursula von der Leyen sonnent totalement creux.

Le fait même de vouloir élargir l’Union en hostilité à la Russie – qui le lui rend bien – va à l’encontre des intérêts des pays européens. S’il est légitime de vouloir sécuriser les marges de l’Union face à une guerre et des tentatives de déstabilisation bien réelles, il ne semble en effet pas prudent pour l’avenir du continent de se couper de toute possibilité future de construction d’un système de sécurité européen écartant totalement l’immense voisin russe. Or, l’élargissement européen envisagé « coïncide opportunément avec la vision américaine du monde impliquant l’endiguement de la Russie, quand les Européens pourraient au contraire — géographie oblige — avoir intérêt à trouver des arrangements avec un puissant voisin impossible à effacer du continent ».

Vingt ans de délocalisations à venir

Déjà très discutable sur le plan stratégique, ce futur élargissement vers les Balkans et l’Est soulève également d’immenses questions économiques, pourtant quasi-absentes du débat public. Or, il est vraisemblable que cette vague d’élargissement aggravera le processus de détricotage des États-providence et du droit du travail en Europe, comme cela s’est vérifié suite aux élargissements de 2004 et 2007.

L’histoire récente des élargissements européens est là pour le prouver : les bas niveaux de protection sociale et de salaires des pays qui ont rejoint l’Union européenne dans les années 2000 ont offert aux investisseurs du Vieux contient la possibilité de pratiquer un dumping social très lucratif. Le marché unique européen reposant depuis 1986 sur le principe des « quatre libertés » – à savoir la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes –, les entreprises ne se privèrent pas de délocaliser leur production à l’Est afin d’y profiter d’un coût du travail bon marché. C’est ainsi que, de 2000 à 2017, l’emploi industriel a progressé de 5% en Pologne pendant qu’il s’effondrait sur la même période d’environ 30% en France et au Royaume-Uni, et de presque 20% en Italie et en Espagne [5].

Un travailleur ukrainien coûtera près de deux fois et demi moins cher qu’un bulgare, pays-membre dont le salaire minimum est actuellement le plus faible de l’Union (400€/mois).

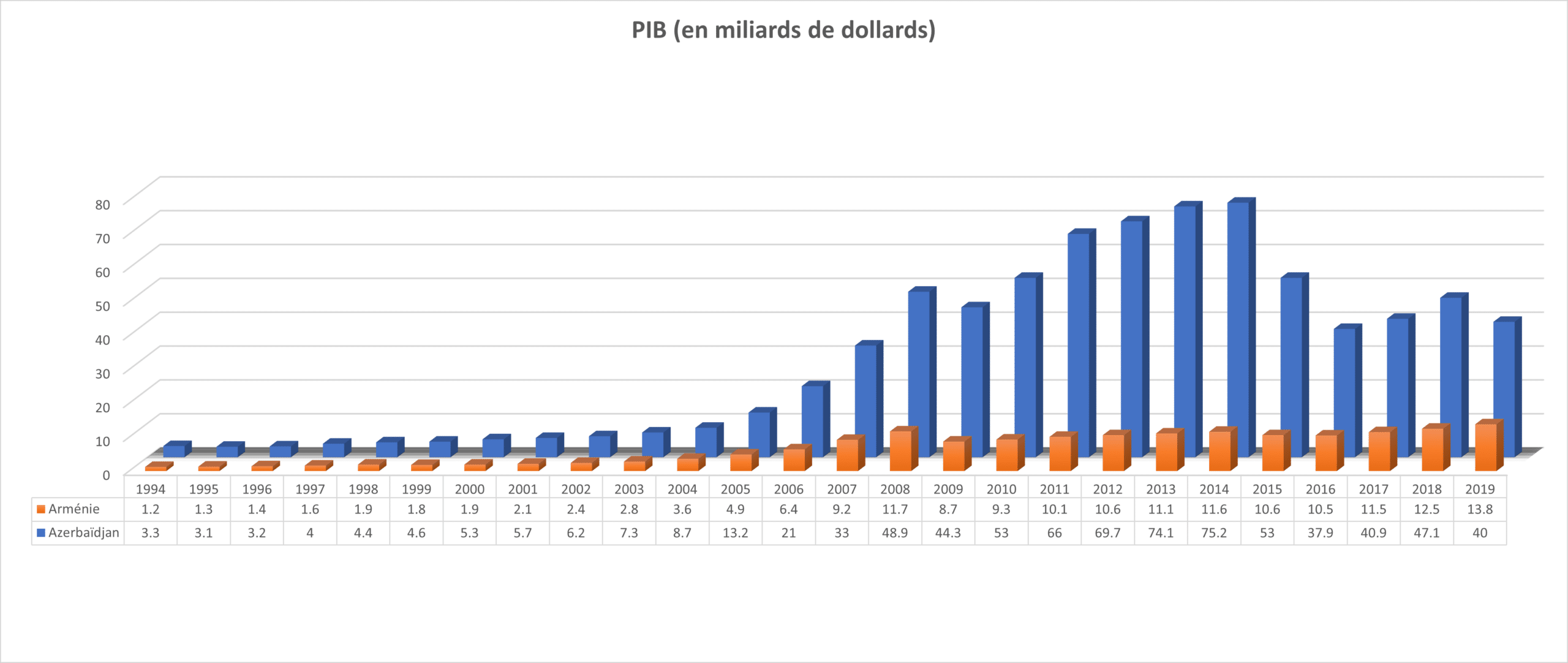

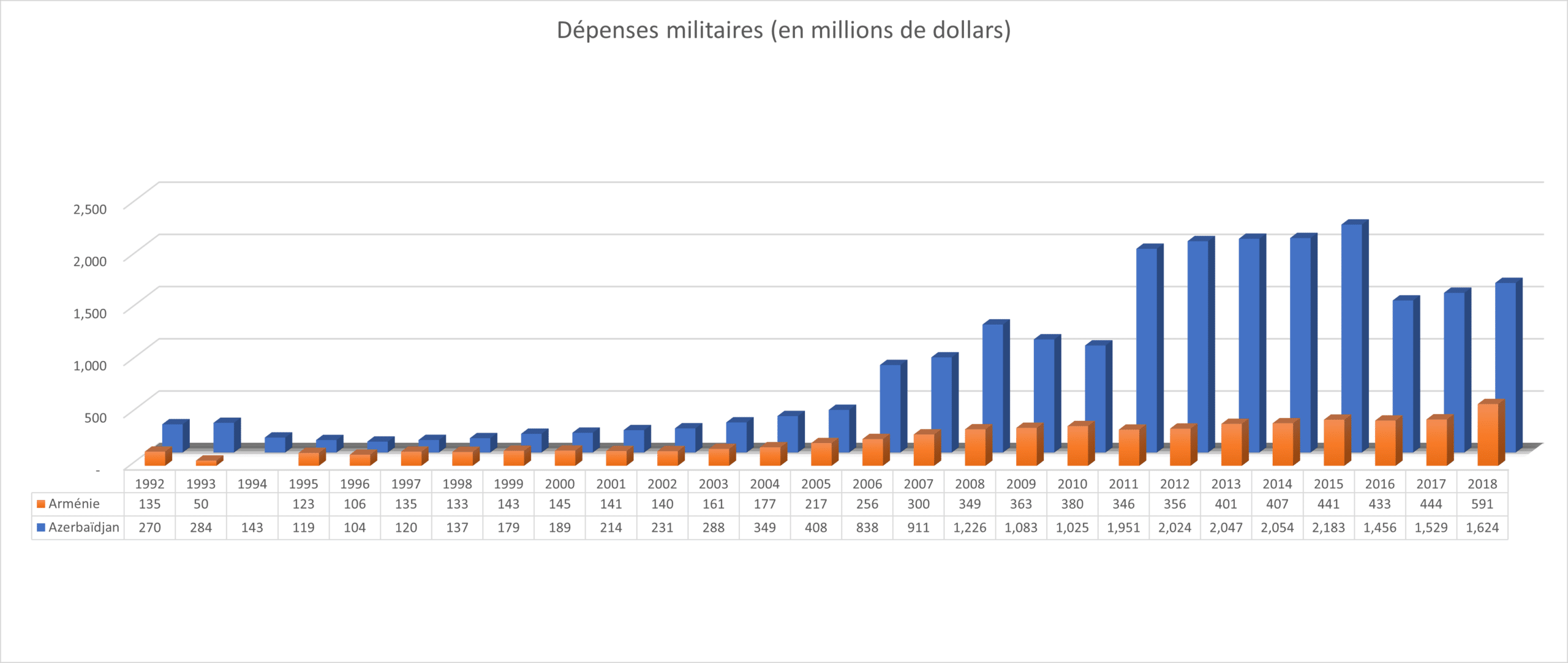

Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, un futur élargissement de l’Union européenne aurait nécessairement les mêmes répercussions économiques et sociales désastreuses. Si aucun rapport chiffré sur l’élargissement n’a pour l’instant été publié, force est de constater que les disparités économiques entre les États-membres actuels et les pays qui s’apprêtent à les rejoindre sont tout aussi considérables que cela était le cas lors des élargissements de 2004 et 2007. Selon Eurostat, les salaires minimums dans les États candidats des Balkans sont compris entre 376 euros par mois en Albanie et 532 euros au Monténégro. En Moldavie, selon l’Organisation Internationale du Travail, il ne dépasse pas 50 euros.

Quant à l’Ukraine, de loin le plus gros pays concerné par cette vague d’élargissement avec 42 millions d’habitants avant la guerre, le salaire minimum y est fixé à 6,700 hryvnias, soit 168 euros par mois. Un travailleur ukrainien coûtera donc près de deux fois et demi moins cher qu’un bulgare, pays-membre dont le salaire minimum est actuellement le plus faible de l’Union (400€/mois)… Précisons enfin que le président Zelensky mène une politique très agressive pour séduire les investisseurs occidentaux : partenariat entre Blackrock et le ministère ukrainien des finances pour mener des privatisations, régressions sociales à tout va et quasi-suspension du droit de grève, attaques massives contre les syndicats, etc. De quoi attirer de nombreuses multinationales à la recherche de travail à bas coût et cherchant à réduire leur dépendance à la Chine via des « délocalisations de proximité ».

Outre la délocalisation des activités industrielles, les pays d’Europe de l’Ouest – et plus encore ceux d’Europe centrale – s’inquiètent des effets d’une entrée de l’Ukraine sur le plan agricole. Immense producteur de céréales, Kiev peut en effet espérer conquérir le marché européen grâce à ces coûts défiant toute concurrence une fois entré dans le marché commun. Dans les faits, ce scénario a déjà été expérimenté entre mai 2022 et mai 2023. Afin d’acheminer les céréales ukrainiennes à destination des pays africains sans passer par la Mer Noire – où Moscou exerce un embargo, levé à certaines reprises grâce à des négociations diplomatiques – l’Union européenne a ainsi créé des « corridors de solidarité » à travers l’Europe centrale et levé les barrières au commerce (droits de douane, quotas, réglementations…). Si les produits agricoles en question devaient seulement traverser ces pays, une part s’est finalement retrouvée sur les marchés d’Europe centrale suite à l’action de gros négociants. Pour les agriculteurs de la région, ce fut une catastrophe : en avril 2023, même pas un an après l’entrée en vigueur de ce système le prix du blé avait chuté de 31% en Hongrie et celui du maïs de 28%. Après d’intenses manifestations d’agriculteurs, le mécanisme a été mieux encadré pour s’assurer que les céréales en question ne fassent que transiter. Il n’en reste pas moins que cette séquence préfigure les conséquences d’une entrée de l’Ukraine dans l’UE, qui constituerait, selon le président de la FNSEA, une « catastrophe ».

Du pain bénit pour les multinationales

Dans les cas où la production ne peut être délocalisée, l’Union européenne offre tout de même à l’investisseur la possibilité de recourir à une main-d’œuvre moins coûteuse grâce au « travail détaché ». Le travailleur en question est un salarié qui effectue une mission de court terme dans un autre pays de l’Union européenne pour une période normalement limitée à un an. Ce principe élaboré du temps de l’« Europe des Quinze » – à une époque où les économies et les réglementations sociales étaient relativement homogènes – est devenu extrêmement rentable avec l’entrée des Pays d’Europe centrale et orientale. En effet, si une directive européenne prévoit dès 1996 que le revenu soit fixé selon le minium salarial légal du lieu de détachement, et une autre adoptée en 2018 tente d’appliquer véritablement le principe « à travail égal, rémunération égal », les cotisations sociales continuent d’être réglées dans le pays d’origine. En d’autres termes, même si les travailleurs détachés et locaux reçoivent un salaire brut égal, ils ne cotisent pas au même montant et n’ont donc pas accès aux mêmes prestations sociales. Ainsi le détachement offre toujours à l’employeur des économies substantielles sur le coût salarial, ce qui s’apparente à une « délocalisation à domicile ».

Outre le chômage induit pour les travailleurs nationaux des pays ouest-européens – et peut-être bientôt d’Europe centrale – les élargissements vers des pays toujours plus pauvres participent aussi d’une stratégie visant à éroder le pouvoir de négociation des salariés, tant sur les salaires qu’en matière de conquêtes sociales. Comment exiger une hausse de salaire – ne serait-ce que pour compenser l’inflation – lorsque planent les menaces de délocalisation ? De même, la compétition étrangère sert souvent d’argument aux représentants du patronat pour exiger l’assouplissement du code du travail. Ce fut par exemple le cas pour les lois « Hartz » en Allemagne, largement légitimées par l’élargissement de 2004.

Parfois, la Cour de Justice de l’Union Européenne – dont la jurisprudence prime sur le droit national – s’en charge même directement. En décembre 2007, dans l’arrêt Viking, la CJUE donne par exemple tort au syndicat des marins finnois, qui menaçait alors de faire grève contre l’immatriculation d’un bateau en Estonie par une compagnie finlandaise qui voulait y profiter d’une convention collective plus avantageuse, limitant ainsi le droit de grève pourtant censé être « fondamental ». Nul doute que d’autres décisions de ce type devraient intervenir à l’avenir étant donné le dogme libéral des institutions européennes.

L’impossible convergence économique

Face à ce dumping social extrêmement violent, les tenants de l’élargissement cherchent à rassurer : la « convergence » des économies est-européennes avec celles de l’Ouest finira par advenir. A terme, les salaires et la protection sociale s’amélioreront à l’Est et s’aligneront sur les standards des pays les plus développés. Ainsi, les délocalisations ne seraient qu’une phase transitoire, jusqu’à ce que le « rattrapage » ait eu lieu.

Cette convergence parait toutefois impossible. Une fois entrés dans l’Union européenne, et soumis de ce fait à la concurrence par l’application des principes libéraux de Maastricht, les nouveaux pays n’auront d’autres choix pour rattraper les économies du centre que de jouer sur la compétitivité salariale – soit d’assurer un faible niveau de salaire, un faible niveau d’imposition et de cotisations sociales et la docilité des travailleurs – afin d’attirer les capitaux nécessaires au rattrapage industriel. C’est selon cette logique que les pays entrés en 2004 et 2007 se sont maintenus jusqu’à aujourd’hui dans un sous-développement social. L’exemple de la Pologne, dont le poids démographique est comparable à celui de l’Ukraine, est éloquent : entre 2008 et 2022, selon les données d’Eurostat, le coût horaire du travail moyen n’a augmenté que de 7,6 à 12,5 euros en Pologne. Alors que le coût horaire moyen d’un travailleur polonais par rapport à un Français était 4,1 fois moins cher en 2008, il était encore 3,2 fois moins cher l’an dernier. L’hypothétique « convergence » risque donc de prendre encore des décennies, surtout en cas de nouvel élargissement.

L’hypothétique « convergence » risque de prendre encore des décennies, surtout en cas de nouvel élargissement.

Plutôt que d’attendre que leurs salaires rattrapent ceux des autres États, de nombreux travailleurs issus des pays entrés dans l’UE depuis 20 ans préfèrent émigrer. Un exode qui conduit à d’immenses problèmes démographiques pour les pays de départ, les populations en question étant généralement de jeunes actifs. A titre d’exemple, entre 2013 et l’épidémie de Covid, 200.000 Croates ont migré vers un autre pays de l’UE, pour une population actuelle inférieure à quatre millions d’habitants. Le problème se pose particulièrement en Moldavie, où est estimée à 25% la part de la population qui vit en dehors des frontières du pays. En facilitant l’émigration et en faisant obstacle à une véritable amélioration des conditions de vie, l’élargissement risque d’empirer grandement le problème de dépopulation du pays.

Comme l’expliquent Coralie Delaume et David Cayla dans leur ouvrage 10 questions + 1 sur l’Union européenne (Michalon, 2019), « quand bien même l’UE parviendrait, on ne sait comment, à se doter de règles communes strictes pour rendre impossibles les stratégies de dumping, quel modèle de développement alternatif resterait-il aux pays périphériques ? L’uniformisation des règles sociales et fiscales proposée par certains par-dessus un marché unique (c’est-à-dire sans sortir de ce cadre dérégulé) ne tient aucun compte de la spécificité des différents pays ». Cela aurait ainsi pour conséquence l’effondrement économique des régions les plus fragiles. Seules de « gigantesques compensations financières [pourraient] éviter un désastre social et un dépeuplement rapide », en assurant un rattrape industriel sans dumping social. Mais là encore, cela apparaît très hypothétique.

Vers une explosion du budget européen

Au vu des sacrifices nécessaires, il est difficile d’imaginer les pays riches de l’Union consentir à des transferts financiers massifs vers l’Est, et que les pays d’Europe du Sud, durement frappés par l’austérité des années 2010, acceptent de recevoir moins, voire de devenir contributeurs nets. Sans même imaginer de vastes plans d’investissements et d’expansion de la protection sociale à l’Est, les récentes estimations quant à l’évolution du budget communautaire d’une Europe élargie font froid dans le dos. D’après une estimation du secrétariat du Conseil européen auquel pu avoir accès le Financial Times, l’entrée de neuf nouveaux pays dans l’Union (Ukraine, Moldavie, Géorgie et six pays des Balkans) alourdirait le budget de l’Union de 257 milliards d’euros.

« Tous les États membres devront payer davantage et recevoir moins. »

Rapport du secrétariat du Conseil européen.

Les conséquences de cette hausse historique du budget européen (+21%) sont décrites dans le rapport en question. D’une part, « tous les États membres devront payer davantage et recevoir moins », en particulier les pays les plus riches tels que l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. D’autre part, « de nombreux États membres qui sont actuellement des bénéficiaires nets deviendront des contributeurs nets », tels que la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, la Slovénie, Chypre et Malte. Sur le plan agricole, en plus de la violente concurrence ukrainienne, les agriculteurs des États-membres actuels devraient faire face à une coupe de 20% de subventions au titre de la Politique Agricole Commune (PAC).

Enfin, étant donné la précipitation dans laquelle se déroulent les négociations actuelles, on peut émettre de sérieux doutes sur le bon usage de ces fonds. En effet, si des efforts sont certes réalisés, les pays candidats sont particulièrement touchés par la corruption et il est probable qu’une part des crédits européens atterrissent dans les poches des oligarques ou politiciens locaux au lieu de financer des projets utiles. L’exemple de l’ancien Premier Ministre tchèque Andrej Babiš est à ce titre assez éloquent : propriétaire d’Agrofert, un grand groupe actif dans la chimie, l’agroalimentaire, la construction, l’énergie, la logistique et les médias, cet oligarque est soupçonné d’avoir fait bénéficier illégalement une de ses fermes d’une subvention de deux millions d’euros. Un montant ridicule par rapport aux détournements qui pourraient avoir lieu en Ukraine, classée 116ème au niveau mondial en matière de corruption par l’ONG Transparency International (sur 180). A tel point que même Jean-Claude Juncker, ancien président luxembourgeois de la Commission Européenne qui n’est pourtant pas connu pour son intégrité, a jugé que « l’Ukraine est totalement corrompue » et n’a pas sa place dans l’Union.

Le retour du fédéralisme par la petite porte

Improbable et donc risquée, l’augmentation massive du budget européen qui irait de pair avec une nouvelle vague d’élargissement soulèverait aussi la question du fédéralisme budgétaire. La gestion des fonds structurels et de cohésion – qui servent à financer le fameux « rattrapage » – étant une compétence de l’Union, la Commission européenne verrait ses ressources budgétaires augmenter sensiblement. Etant donné les réticences probables des Etats-membres actuels à contribuer davantage au budget européen, certains envisagent déjà de financer les nouveaux besoins en renforçant les « ressources propres » de l’UE, c’est-à-dire les impôts et taxes directement affectés à l’échelle européenne. Historiquement, l’UE a d’ailleurs disposé d’importantes « ressources propres » à travers les droits de douane prélevés sur les importations issues de l’extérieur de l’Union. Mais la multiplication des accords de libre-échange, directement liée à l’action de la Commission européenne, a réduit ces recettes à peau de chagrin.

Etant donné que la Commission n’entend nullement revenir en arrière sur ce point, créer de nouvelles « ressources propres » revient à transférer à l’UE – au moins en partie – la compétence fiscale des Etats. Un rapport d’un groupe de travail franco-allemand sur l’élargissement recommande ainsi de « créer de nouvelles ressources propres pour limiter l’optimisation et l’évasion fiscales ainsi que la concurrence fiscale au sein de l’UE ». Lorsqu’on sait à quel point des États comme le Luxembourg, les Pays-Bas, Malte ou l’Irlande sont des paradis fiscaux tout à fait tolérés par l’Union européenne, revêtir cette proposition d’un vernis progressiste pour mieux faire passer la pilule fédéraliste est à tout le moins osé. La lutte contre l’optimisation et l’évasion fiscales à l’échelle européenne n’étant bien sûr pas une question de fiscalité européenne mais de volonté politique.

Les fédéralistes les plus forcenés espèrent que la perspective de blocages permanents dans le cadre d’une UE à 35 fasse renoncer les Etats à leur droit de veto.

Au-delà de la question fiscale, qui est une des fonctions les plus fondamentales d’un Etat, l’élargissement risque également de porter atteinte à la souveraineté des États membres sur d’autres plans. En effet, en passant de 27 membres à plus de 30, voire 35, l’élargissement rend inévitable une extension à de nouveaux domaines du vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’Union européenne. Contrairement au vote à l’unanimité, qui offre à chaque Etat un veto lui permettant de préserver ses intérêts, le vote à la majorité qualifié implique l’accord de 55% des Etats représentant au moins 65% de la population de l’Union. Déjà étendu depuis le traité de Nice en 2000, qui préparait les élargissements des années suivantes, le vote à la majorité qualifiée est donc une menace directe pour les intérêts nationaux de chaque Etat-membre. Pour l’heure, les domaines politiques les plus sensibles – la fiscalité, la sécurité sociale et la protection sociale, l’adhésion de nouveaux États membres de l’UE, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – nécessitent encore une unanimité. Mais les fédéralistes les plus forcenés espèrent que la perspective de blocages permanents dans le cadre d’une UE à 35 fasse renoncer les Etats à leur droit de veto.

Même sans extension de la majorité qualifié, la prochaine vague d’élargissement diluera encore un peu plus le poids décisionnaire de ces derniers. L’addition de la population des huit pays candidats, et en particulier l’Ukraine, à la démographie de l’UE diminuera mécaniquement le poids de chaque pays au sein des votes à majorité qualifiée. En outre, au nom du principe selon lequel chaque pays-membre doit disposer d’un commissaire européen, les effectifs de la Commission pourraient aisément dépasser les 30 personnes. Une telle augmentation, par l’atomisation des responsabilités, les rivalités, et les coûts de coordination qu’elle entraînerait, serait une garantie d’inefficacité. Il est probable que la solution proposée à cette impasse soit de conserver le nombre de commissaire à vingt-sept, mais d’instaurer un mécanisme de rotation, ou d’accorder aux plus petits pays des junior commissionner – soit des commissaires de seconde-classe. Dans les esprits européistes les plus chimériques, sans doute n’y a-t-il aucun problème à priver un État-membre de commissaire puisque, bien que désigné par un gouvernement, celui-ci est censé se défaire de toute attache nationale et penser en « européen »…

La construction européenne toujours plus anti-démocratique

Ces transferts de souveraineté vers Bruxelles sont dangereux, car, comme le déclarait avec éloquence Philippe Séguin en 1992, « pour qu’il y ait une démocratie il faut qu’existe un sentiment d’appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité ! ». Or force est de constater que jusqu’à présent « la nation c’est précisément ce par quoi ce sentiment existe » [21], et que le peuple européen n’existe pas.

Afin de surmonter les difficultés économiques et politiques posées par l’élargissement, certains prônent la solution d’une Europe en cercles concentriques. Concrètement, les pays-candidats pourraient d’abord adhérer à un premier cercle axé sur la collaboration politique, ce qui aurait pour avantage de les arrimer rapidement et solidement à l’Union européenne tout en évitant le contre-coup économique d’une adhésion accélérée. Au centre de l’Union, un cercle plus restreint irait quant à lui plus loin dans l’« intégration », avec davantage de règles supranationales. Cet horizon a notamment été proposé par Emmanuel Macron, qui a créé une « Communauté Politique Européenne » au-delà des pays de l’UE l’an dernier.

Sauf que celle-ci n’est qu’un forum de discussion parmi tant d’autres. On voit mal pourquoi les pays candidats s’en contenteraient. Maniant parfaitement le double discours, Macron a par ailleurs déclaré en mai dernier que « la question […] n’est pas de savoir si nous devons élargir […] ni même quand nous devons le faire, c’est pour moi le plus vite possible ». Ainsi, l’option d’une adhésion graduelle ou d’une « Europe en cercles concentriques » est surtout là pour détourner l’attention et rassurer les opinions nationales inquiètes d’un nouvel élargissement. Enfin, quand bien même ce scénario verrait le jour, la fuite en avant fédéraliste n’en serait aucunement stoppée. Au contraire, les partisans d’une Europe en cercles concentriques prévoient une intégration encore plus poussée que dans l’Union européenne actuelle.

La précipitation et l’opacité dans lesquelles se déroulent les discussions autour de l’élargissement nous disent cependant beaucoup sur la nature de la construction européenne. En avançant masqué, en refusant de répondre aux interrogations sur les questions budgétaires, économiques ou de fonctionnement interne et en mettant en avant des concepts vides comme la « Communauté politique européenne » ou l’« autonomie stratégique », l’objectif des élites européistes est bien d’empêcher la tenue d’un véritable débat démocratique sur ces questions. Cela n’a d’ailleurs rien de nouveau, la construction européenne s’étant longtemps faite dans des salons feutrés. Seules véritables occasions pour le peuple français de s’emparer des enjeux européens et de voter, les référendums de Maastricht (adopté à seulement 51%) et du Traité Constitutionnel Européen (rejeté à 55%) ont d’ailleurs illustré combien la construction européenne ne répond pas aux attentes des Français. Au vu des enjeux posés par le futur élargissement, un référendum serait pourtant bien nécessaire.