La récente victoire des 146.000 membres du syndicat de l’automobile UAW dans leur grève contre le « Big Three » (Ford, General Motors et Stellantis) s’ajoute à une longue liste de succès syndicaux aux États-Unis. Le pays semble en proie à un renouveau du mouvement ouvrier qui s’observe aussi bien dans les conflits sociaux que la création d’antennes syndicales dans des secteurs réputés impossibles à mobiliser. Outre les augmentations de salaire et les améliorations des conditions de travail, les luttes portent parfois sur la gestion de la production et constituent une réponse efficace aux menaces induites par les bouleversements technologiques comme l’intelligence artificielle et la transition énergétique. Assistons-nous à un tournant dans l’histoire sociale du pays ?

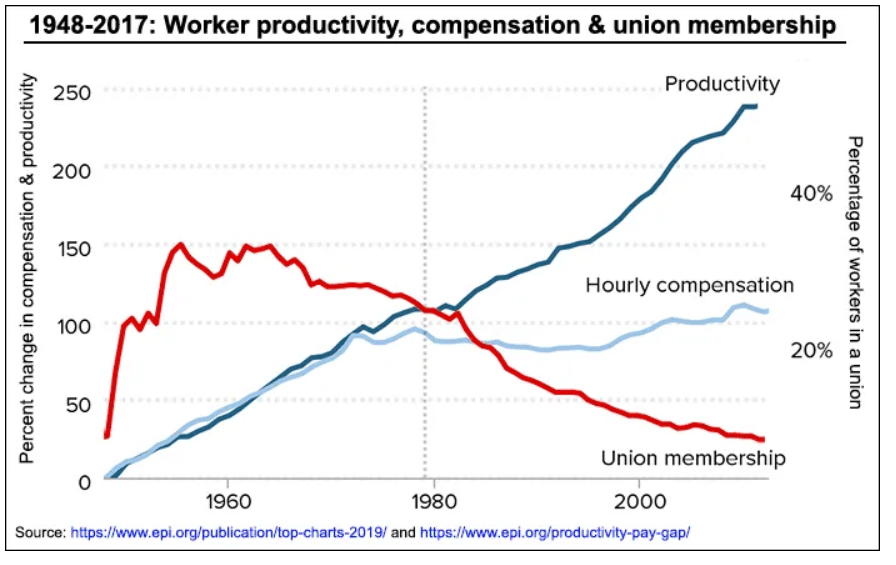

Avec seulement 6 % des travailleurs du privé syndiqués, les Américains partent de loin. À ce taux de syndicalisation abyssal s’ajoute un droit du travail anémique et particulièrement favorable aux employeurs. Contrairement à la législation française, la représentation du personnel au sein des entreprises de plus de 50 salariés n’est pas automatique. L’écrasante majorité des Américains travaillent sans bénéficier d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche. L’utilité des syndicats n’est pourtant plus à démontrer : les Américains syndiqués bénéficient de meilleures conditions de travail et gagnent en moyenne 33% de plus que leurs homologues non syndiqués, à poste, qualification et localisation géographique comparable. De même, la stagnation du salaire des classes moyennes et laborieuses est parfaitement corrélée avec l’effondrement du taux de syndicalisation.

Si ce dernier est aussi bas, c’est d’abord car établir une présence syndicale dans une entreprise relève du parcours du combattant. Pour pouvoir négocier collectivement, les travailleurs doivent parvenir à implanter une antenne syndicale dans leur entreprise, ce qui nécessite deux étapes clés. Premièrement, une pétition doit réunir la signature d’un tiers des employés du site considéré. Une fois cette condition remplie et la validité de la pétition reconnue par les instances gouvernementales, l’entreprise a l’obligation d’organiser un référendum sous 45 à 90 jours. Une majorité des salariés doit alors voter en faveur de la création du syndicat. Une fois celui-ci mis en place, il sera habilité à négocier un accord salarial sous douze mois. Cette opération doit être renouvelée sur chaque site de production et dans chaque filiale. Ainsi, chaque café Starbucks et entrepôt Amazon – deux entreprises connues pour leur lutte contre les syndicats – est le théâtre d’une lutte acharnée. Ce processus est donc semé d’embûches à toutes les étapes pour les travailleurs qui désirent s’organiser collectivement.

Monter un syndicat, un travail de haute lutte

En outre, le patronat fait souvent appel à des consultants spéciaux (qui touchent, à l’échelle du pays, plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d’affaires chaque année) pour décourager les employés à se syndiquer lorsqu’une pétition est détectée ou un référendum prévu. Dernier obstacle, le droit de grève est strictement encadré et de nombreux accords d’entreprises prévoient – en contrepartie des concessions patronales – l’interdiction de la grève en dehors des périodes de négociations salariales prévues tous les quatre à cinq ans. Autrement dit, lorsqu’une entreprise décide de fermer une usine, impose un plan de licenciement ou une réorganisation de la production, les syndicats sont virtuellement impuissants. Et pour déclencher une grève à l’issue de négociations salariales infructueuses, les syndicats doivent obtenir l’autorisation préalable en faisant voter leurs membres par référendum. La grève est ainsi plus souvent utilisée comme une menace pour faire aboutir une négociation. Lorsqu’elle a lieu, elle représente l’aboutissement ou le durcissement d’un conflit plutôt que son commencement.

Le droit de grève est strictement encadré et de nombreux accords d’entreprises prévoient – en contrepartie des concessions patronales – l’interdiction de la grève en dehors des périodes de négociations salariales.

Ces faiblesses manifestes sont pourtant transformées en force lorsque la conjoncture économique est favorable aux travailleurs. L’échéance des négociations salariales étant connue à l’avance, elle fait office de date butoir pour le déclenchement potentiel d’une grève. Le vote préalable sert d’avertissement au patronat et permet de mobiliser les troupes en amont. Et la stratégie de négociation, tout comme la formulation des demandes et la préparation du conflit, peut s’organiser méticuleusement dans les mois qui précèdent la négociation salariale. Enfin, à l’exception des États où des lois existent (« right to work laws ») pour rendre cette pratique illégale, les accords d’entreprises incluent systématiquement des clauses forçant l’entreprise à ne recruter que des personnes syndiquées dans son personnel (ou à obliger ses employés à devenir membres du syndicat à l’embauche).

Ainsi, là où des syndicats sont implantés, leur représentativité est généralement très forte et leur capacité à mobiliser leurs membres pour mener une lutte est plus élevée que dans une entreprise française. Et ce, alors qu’il n’existe pas de grande centrale ou confédération syndicale aussi large que ce que l’on peut observer en France. L’essentiel des syndicats américains est propre à une entreprise ou un secteur, même si un grand nombre d’entre eux sont par ailleurs membres d’une des deux fédérations nationales (l’AFL-CIO ou American Federation of Labor étant de loin la plus large, ndlr) dont l’activité se limite essentiellement à du lobbying auprès des partis politiques et des élus du Congrès fédéral. Ce paradoxe explique en partie pourquoi la plus grande combativité des syndicats américains se limite aux luttes dans les entreprises.

Une combativité retrouvée

Ces dernières décennies, les syndicats américains avaient pris l’habitude de jouer en défense. Les négociations salariales consistaient à éviter de trop concéder au patronat tout en demandant des hausses de salaire modestes, dans une attitude de cogestion de l’entreprise, voire de collusion avec le patronat, par des directions syndicales gangrenées par la bureaucratie. Sur l’autre front, à savoir le taux de syndicalisation, les efforts se concentraient davantage sur l’enraiement du déclin dans des secteurs fortement impactés par les délocalisations ou les difficultés économiques que sur la création de nouvelles antennes syndicales.

Depuis quelques années, la tendance s’est inversée. Les syndicats repartent à l’offensive en affichant des revendications fortes, en déployant des efforts considérables pour s’implanter dans de nouvelles entreprises et en organisant des grèves massives. Cette combativité retrouvée s’explique par différents facteurs. D’abord, l’embellie économique affichée depuis 2015 et les conditions de travail dégradées depuis la récession de 2007-2009 ont créé un rapport de force plus favorable aux travailleurs. Ces effets structurels se sont amplifiés après la crise du Covid : les confinements ont provoqué une conscientisation des classes laborieuses américaines, que ce soit via les pertes d’emplois massifs qu’ils ont engendrés (le chômage partiel est rare aux Etats-Unis, ndlr) ou le travail des salariés « essentiels » en première ligne pendant la crise.

À cela s’est ajoutée la reprise économique qui a entraîné des tensions sur le marché du travail et une forte inflation. Les conditions sont ainsi réunies pour une mobilisation importante : les grandes firmes américaines engrangent des profits records pendant que leurs employés voient leurs conditions de travail dégradées et leurs salaires rognés par l’inflation provoquée par leurs employeurs. Compte tenu du manque de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs, les syndicats bénéficient d’un rapport de force historiquement favorable.

Le soutien mitigé de Joe Biden aux syndicats

La fibre pro-syndicale de l’administration Biden, le regain de popularité des syndicats et l’intérêt électoral bien identifié par les élus démocrates aident également à créer des conditions favorables. Joe Biden cultive une image de politicien proche de la classe ouvrière, exhorte les entreprises à augmenter les salaires dans ses discours et fustige la théorie du ruissellement. À la place, il insiste fréquemment sur l’importance des syndicats dans la dynamique de croissance de l’économie et leur rôle historique pour construire la classe moyenne qui aurait fait le succès de l’Amérique.

Joe Biden cultive une image de politicien proche de la classe ouvrière, exhorte les entreprises à augmenter les salaires dans ses discours et fustige la théorie du ruissellement.

Derrière cette image pro-syndicale, le bilan de Biden sur la question est nuancé. D’un côté, il fut le premier Président en exercice à se rendre sur un piquet de grève pendant le récent conflit opposant l’UAW (United Automobile Workers) aux constructeurs automobiles. Il a également nommé des individus pro-syndicats à des postes clés de l’administration chargé d’arbitrer les conflits sociaux et soutient – du moins en théorie – le projet de loi « Pro Act » conçu pour renforcer le pouvoir syndical. Cet activisme a toutefois montré ses limites lorsque Biden a demandé au Congrès d’interdire la grève des travailleurs ferroviaires en forçant l’adoption de l’accord de branche négocié par les directions syndicales mais rejeté par la base. Il a également échoué à inclure des clauses pro-syndicales dans ses différents grandes lois d’investissement public (le Inflation Reduction Act, le Chips Act et le plan de rénovation des infrastructures) se limitant à des clauses pour distribuer les subventions publiques aux entreprises pratiquant le « Made in America » sans inclure des conditions sur l’emploi de travailleurs syndiqués. L’action de l’administration Biden en la matière est donc limitée. Celle des élus et proches de la gauche radicale américaine est en revanche plus palpable.

Après le mouvement « Occupy Wall Street » sous Obama et la campagne présidentielle de Bernie Sanders en 2016, de nombreux activistes et militants formés ou politisés pendant cette campagne ont réinvesti leurs forces et savoir-faire dans le syndicalisme. La gauche américaine s’est structurée et organisée et ces transformations ont produit des effets importants dans de nombreux syndicats. Des directions historiques ont été remplacées par de nouveaux leaders plus politisés, militants et motivés.

Certains syndicats ont ainsi été débordés par leur base après avoir déçu lors des cycles de négociations de 2017 à 2020. Cela a notamment été le cas dans le secteur du fret ferroviaire, de l’éducation et de l’automobile. Autrement dit, la mobilisation s’est d’abord faite par la base et par un travail de fourmi de militants labourant le terrain. Par exemple, la direction de l’UAW, principal syndicat de l’automobile, a été renversée début 2023 suite à des efforts internes partis de la base, soutenus par des campagnes de dons nationales organisées par des organisations issues de la gauche et parfois fondées par d’anciens cadres des campagnes de Bernie Sanders comme « More Perfect Union ». Ces efforts d’organisation par la base ont aussi reçu le soutien d’une presse indépendante et radicale qui emploie de nombreux délégués syndicaux ou spécialistes des conflits sociaux parmi ses journalistes, notamment Jacobin (par ailleurs partenaire de LVSL, ndlr), dont certains ont ensuite été recrutés par l’UAW pour organiser la grève. Autrement dit, la conjoncture économique et le poids des structures sociales n’expliquent pas tout. Le savoir-faire américain en matière d’organizing, c’est-à-dire l’organisation des travailleurs entre eux pour mener des luttes collectives, a aussi joué un rôle essentiel.

Des victoires impressionnantes

La grève des enseignants de Chicago de 2012 a, par de nombreux aspects, servi de modèle aux conflits sociaux suivants. Les vieilles directions syndicales avaient été renversées par des équipes venues de la base et bien plus combatives. Ces dernières ont réussi à fermer l’ensemble des écoles du comté de Chicago pour bloquer la privatisation de l’école publique et obtenir des hausses de salaires et de moyens. Pendant une semaine, vingt mille enseignants ont ainsi cessé le travail. Cet exploit a été renouvelé en 2017 et 2018 dans plusieurs États conservateurs (Virginie-Occidentale, Oklahoma…) où l’ensemble des écoles de ces gigantesques territoires ont fermé pendant une semaine ou plus. Puis le comté de Los Angeles a mené une grève historique (45.000 enseignants fermant toutes les écoles pendant cinq jours avant d’obtenir gain de cause) qui a fait des émules dans d’autres académies, comme à Denver. À chaque fois, ces mouvements avaient le soutien des parents d’élèves, souvent présents sur les piquets de grève. Le privé a pris le relais, avec des grèves ou conflits sociaux remarqués dans le secteur de l’aviation civile et de l’Industrie (General Motors et John Deere, en 2019). Après le Covid, la grande distribution et des enseignes comme Starbucks, Amazon et Trader Joe ont connu des vagues de syndicalisation de sites.

Mais c’est à partir de 2022 que les victoires les plus impressionnantes se sont succédé. Citons par exemple les 340.000 livreurs et chauffeurs d’UPS, qui ont obtenu des hausses de salaire de 15 à 40 % et une amélioration des conditions de travail par la simple menace de faire grève, ou les pilotes de ligne qui ont obtenu entre 30 et 46 % d’augmentation sur 4 ans. Les travailleurs de l’Université publique de Californie (doctorants, postdocs, assistants, laborantins, surveillants, administrateurs) ont eux obtenu jusqu’à 50 % d’augmentation après avoir fermé 11 campus pendant 6 semaines. Les 130.000 travailleurs du rail, qui n’ont été stoppés dans leur élan que par un vote du Congrès, mais ont néanmoins obtenu gain de cause sur la majorité de leurs revendications sans avoir à faire grève. Les 40.000 membres de l’entreprise paramédicale Kaisers, qui ont obtenu des augmentations de salaire à deux chiffres et le recrutement de davantage de personnel. Plus récemment, les 11.000 membres de la guilde des scénaristes d’Hollywood ont mené une grève victorieuse de 146 jours ayant arrêté l’ensemble de la production cinématographique du pays. Une lutte suivie par celle des 160 000 acteurs syndiqués d’Hollywood, qui vient également de se solder par une victoire. Et enfin, celle dont tout le monde parle, la grève historique de l’UAW contre les « Big Three » de l’automobile.

Tous ces succès ont été permis par une détermination sans faille à mener des grèves dures, massives, et longues. Aux États-Unis, il n’existe pas de préavis de grève pour une seule journée ; toute grève est automatiquement reconduite et peut donc durer des mois en étant suivie par près de 100 % du personnel. Cette capacité de mobilisation s’explique par le travail réalisé en amont par les « organizers » et les délégués syndicaux chargés de discuter en face à face avec tous les employés, de recueillir les doléances, de jauger l’appétit pour la grève et de mobiliser les troupes. Elle est facilitée par l’utilisation de caisses de grèves bien fournies et une forte solidarité avec les grévistes, avec la venue de délégués d’autres syndicats sur les piquets de grève. A titre d’exemple, les routiers membres du syndicat des Teamsters ont refusé de livrer les sites industriels en lutte, afin de faciliter l’arrêt de la production.

La grève de l’UAW, un modèle à suivre ?

Le principal syndicat automobile du pays occupe une place à part dans l’histoire du mouvement ouvrier américain. Ses victoires passées avaient l’effet d’un fer de lance et permis aux ouvriers du secteur automobile d’être les mieux payés du pays. Mais à partir des années 1980, les conditions se sont fortement dégradées, comme dans le reste de l’industrie. En 2009, les « Big Three » sont au bord de la faillite et l’UAW accepte de nombreuses concessions soi-disant temporaires pour sauver Ford et remettre GM et Stellantis (alors Chrysler) debout après la mise sous protection du régime des faillites et le plan de sauvetage de l’administration Obama. Depuis, ces trois entreprises ont connu une forte embellie, avec des profits records depuis la reprise économique post-Covid : 250 milliards de dollars entre 2013 et 2022, en hausse de 92 % sur la période. Shawn Fain, le charismatique délégué syndical et ancien électricien de Ford, a été élu à la tête du syndicat au printemps 2023, contre la direction historique, sur la promesse d’une approche plus militante et d’un bras de fer ambitieux lors des négociations salariales à venir.

Lui et ses équipes ont tenu leurs promesses. La première chose qui frappe dans la conduite du conflit est le sens stratégique déployé par l’UAW. Fait inédit, le syndicat a décidé de frapper les trois gros constructeurs automobiles en même temps, alors qu’il s’était jusqu’ici limité à des grèves contre un des trois constructeurs (celui jugé le plus prenable), l’idée étant que les deux autres firmes seraient forcées de s’aligner pour éviter une fuite de leur main-d’œuvre vers le concurrent. À cette grève menée sur tous les fronts s’est ajoutée une stratégie inédite de mise à l’arrêt progressive des usines une par une. Plutôt que de demander aux 146.000 membres de stopper le travail simultanément, le conflit a débuté par la fermeture de trois sites importants dans les chaines logistiques. Le simple fait de choisir les sites au dernier moment a désorganisé la production, les directions patronales ayant mal anticipé les sites visés et déplacé des stocks en vain.

Au fil des semaines et de l’avancée des négociations, de nouvelles fermetures de sites étaient décrétées en fonction des progrès réalisés. Les constructeurs ayant fait état d’une bonne volonté étaient parfois épargnés par la nouvelle vague de fermeture, tandis que ceux qui traînaient des pieds étaient durement sanctionnés. Cela a permis de faire jouer les trois entreprises les unes contre les autres, mais également d’économiser les forces des grévistes et la caisse de grève en évitant de mettre en grève des employés travaillant dans des sites secondaires. Économiser ces ressources a permis de verser à chaque gréviste (environ 50.000 sur les 146.000 au pic de la grève) un salaire de 500 dollars par semaine, tout comme aux employés placés au chômage technique par les directions patronales en guise de représailles. Enfin, cela a permis de maintenir la pression sur le patronat, qui savait que les 825 millions de dollars de la caisse de grève permettaient de financer un conflit de très longue durée.

À ces considérations tactiques s’est ajoutée une approche volontariste et offensive. L’UAW a déployé un langage de lutte de classe assumé, attaquant la « cupidité » du patronat et revendiquant des hausses de salaire de 46 %, soit le même pourcentage que les gains des PDG des Big Three sur les 4 dernières années. L’opinion publique a très rapidement pris parti en faveur de l’UAW, donnant lieu à des passages médiatiques désastreux de certains PDG sommés de s’expliquer sur leur refus d’augmenter leurs salariés dans les mêmes proportions que leurs propres augmentations. La rhétorique déployée par Shawn Fain a ainsi permis de mobiliser ses troupes tout en retournant l’opinion publique au point de créer une menace sur l’image de marque des constructeurs américains. Chaque semaine, Fain révélait les progrès réalisés dans les négociations lors de lives diffusés sur les réseaux sociaux et repris par la presse. Les entreprises ayant fait des concessions se voyaient félicitées et épargnées par un durcissement du conflit, les autres fustigées.

Le résultat parle de lui-même. L’UAW a obtenu 25 % d’augmentation des salaires, plus le rétablissement d’une prime pour juguler l’augmentation du coût de la vie qui avait été supprimée en 2009. Le système des deux types de contrats de travail (two tiers contract) qui permettait aux Big Three d’embaucher les nouveaux employés à une grille de salaire inférieure a été largement supprimé. Il s’agissait d’un poison du point de vue du syndicat puisque cela montait les employés les uns contre les autres, certains disposant d’un statut inférieur pendant les quatre à huit premières années d’ancienneté. De même, le recours aux intérimaires, idéal pour briser les grèves ou affaiblir les syndicats, va devenir bien plus coûteux. Certains employés intérimaires ou sous contrat « second tier » vont ainsi obtenir des hausses de salaire allant de 65 à 135 %. Chez Stellantis, l’UAW a obtenu la réouverture d’une usine et la promesse d’embauche de 5.000 nouveaux employés. Chez Ford et Stellantis, le droit de grève sera maintenu en cas de fermeture d’usine. General Motors, lui, s’est engagé à aligner les salaires de ses nouveaux employés dans les futures usines d’assemblages de batteries pour véhicules électriques sur ceux des employés syndiqués.

La victoire de l’UAW va au-delà des salaires. Elle renforce le pouvoir du syndicat, lui donne un droit de regard sur l’organisation de la production et met un coup d’arrêt à la menace qui pesait sur le secteur automobile du fait de la transition énergétique.

La victoire de l’UAW va donc au-delà des salaires. Elle renforce le pouvoir du syndicat, lui donne un droit de regard sur l’organisation de la production et met un coup d’arrêt à la menace qui pesait sur le secteur automobile du fait de la transition énergétique. En effet, les constructeurs espéraient profiter de ce bouleversement pour délocaliser la production de véhicules électriques dans des États du Sud des États-Unis, où les le droit syndical est beaucoup moins fort. L’UAW jouait en réalité sa survie, tant l’avènement de la voiture électrique pouvait signifier la disparition des emplois bien rémunérés et syndiqués. Contre toute attente, l’UAW a obtenu des avancées significatives sur ce front.

Vers un tournant du mouvement ouvrier américain ?

La victoire de l’UAW devrait faire boule de neige. Déjà, Toyota, qui a réussi à s’éviter la moindre présence syndicale, a promis des hausses de salaire conséquentes à ses employés pour s’aligner sur les « Big Three » et éviter les velléités syndicales dans ses usines. Shawn Fain a désormais une autre entreprise en ligne de mire : Tesla, qui résiste à toute implantation syndicale à coup de violation du droit du travail. Enfin, Fain a pris soin d’aligner les prochaines échéances du contrat d’entreprise sur le jour de la fête du Travail de 2028, donnant ainsi rendez-vous à tous les grandes entreprises et syndicats américains pour ce qu’il espère être un round de négociation qui se déroulera à l’échelle du pays. Ou au minimum, de l’Industrie automobile. « La prochaine fois, on ne s’attaquera pas qu’au Big 3, mais au Big 5 ou Big 6 », a-t-il déclaré, visant explicitement Volkswagen, Toyota et Tesla, qui n’ont pour l’heure pas de présence syndicale aux Etats-Unis.

Si on met en parallèle la victoire de l’UAW avec celle des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, de nombreux points communs émergent. Dans les trois cas, c’est le travail de terrain en amont et la mobilisation de tous les employés qui a permis d’arracher une victoire significative. Ces succès s’opposent au récit d’une inéluctabilité des modifications du monde du travail par les nouvelles technologies. L’UAW a mis un coup d’arrêt au récit selon lequel la transition énergétique se ferait aux dépens des travailleurs et des emplois du monde d’avant. Les scénaristes et acteurs d’Hollywood ont eux réussi à contenir l’irruption de l’intelligence artificielle dans leurs métiers. Il était en effet à craindre que l’image d’acteurs soit utilisée pour des films sans qu’ils aient besoin de venir sur les tournages et que des scénarios de cinéma ou de séries soient écrits par des logiciels spécialisés. En outre, les travailleurs d’Hollywood ont également arraché la création de mécanismes de compensation financières pour récupérer une partie des gains réalisés par les plateformes de streaming. À chaque fois, des emplois promis à la disparition ont été sauvegardés.

Certes, ces victoires doivent être nuancées : le taux de syndicalisation continue de stagner aux Etats-Unis et les hausses de salaire ont du mal à compenser l’érosion du pouvoir d’achat par l’inflation (à l’échelle nationale). Néanmoins, l’enchaînement de victoires récentes et la politisation des questions liées au travail, notamment par Shawn Fain et l’UAW, offrent l’espoir d’inverser cette tendance.