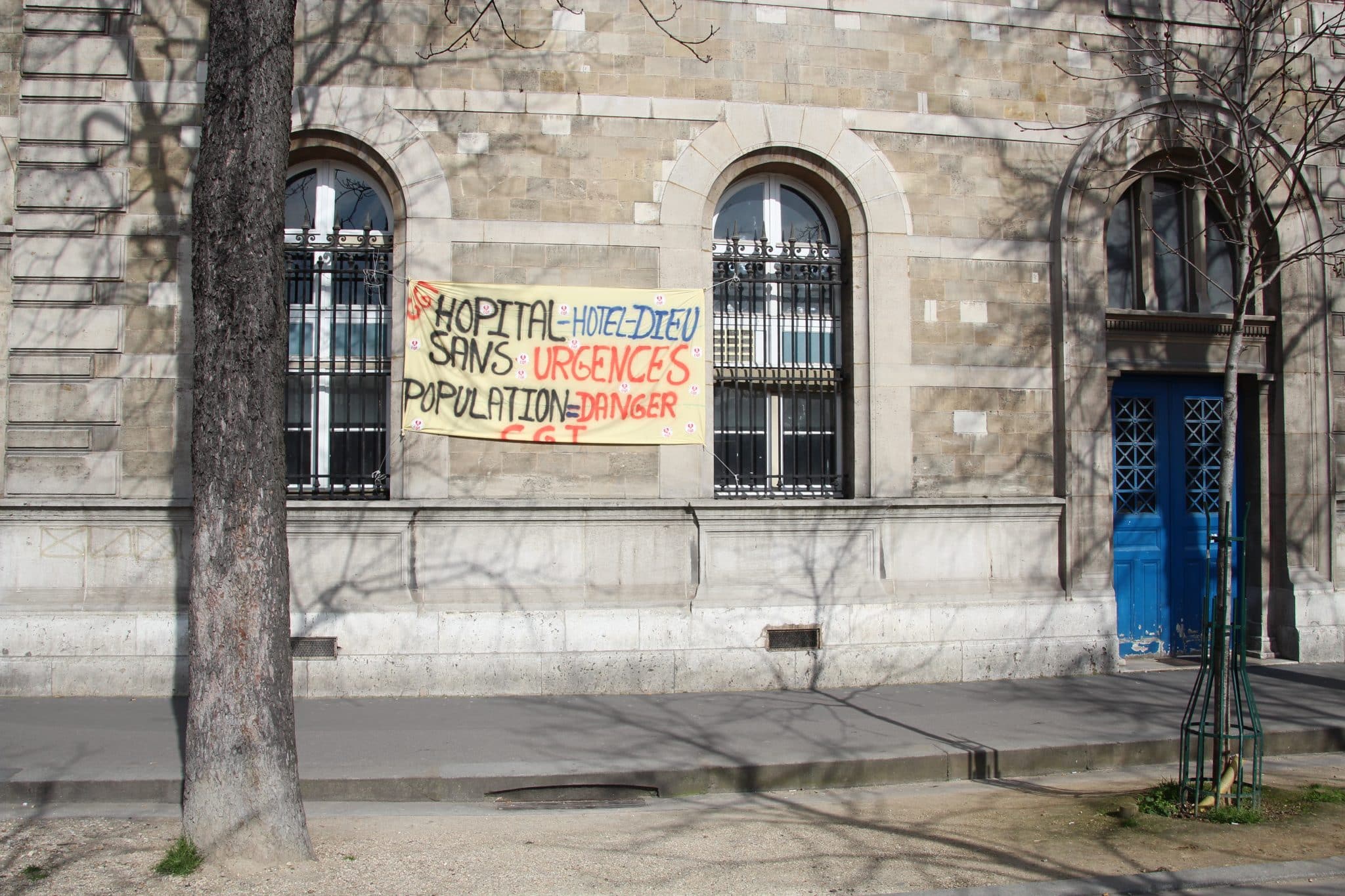

Depuis des décennies le débat économique est saturé de penseurs libéraux dont les dogmes nous ont conduits à la catastrophe sanitaire actuelle. Si cette crise a déjà permis à des idées non-orthodoxes de gagner en visibilité, elle doit être l’occasion de trancher le débat qui fait rage dans la science économique en la refondant sur des bases saines.

Fin 2016, les économistes Pierre Cahuc et André Zylberberg publiaient un pamphlet intitulé Le négationnisme économique, et comment s’en débarrasser. Les deux économistes reconnus y prenaient la défense de la science économique face aux négationnistes que seraient « [le collectif] les économistes atterrés, l’Association Française pour l’Economie Politique (AFEP) et la revue Alternatives Economiques ». Même si ce n’est pas le seul propos de leur livre, leur intention était de déclarer que seules certaines politiques économiques seraient acceptables car rationnelles : celles prônant moins d’État et plus de marché, l’austérité pour les services publics, la flexibilisation du marché du travail ou encore le libre-échange. Pour les deux auteurs, les économistes qui divergeraient de ce mal-nommé « consensus »[1] – et en particulier ceux qu’ils ont cités – ne seraient pas des scientifiques mais des militants. Ces économistes dominants font donc partie de ces nouveaux chiens de garde [2] qui s’assurent qu’à toute heure, toute l’année, une seule vision du monde soit diffusée dans les grands médias.

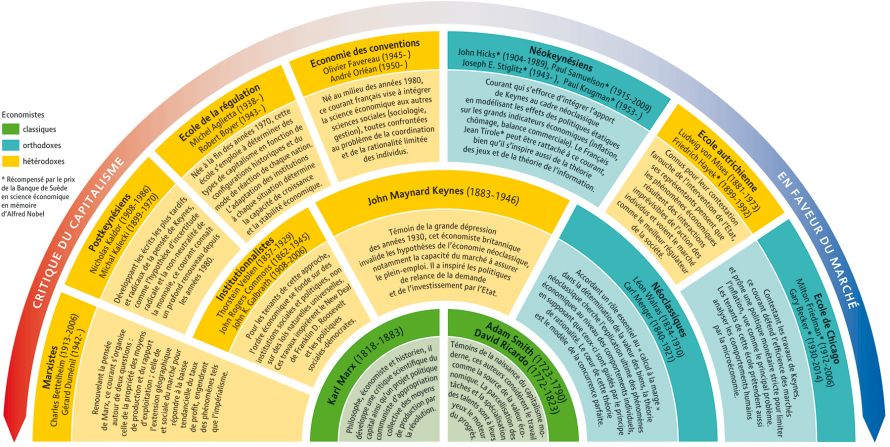

La publication de ce brûlot a relancé le débat[3] entre les économistes dits orthodoxes, et les économistes dits hétérodoxes, comme le collectif des Économistes Atterrés. Les orthodoxes se répartissent entre néoclassiques et néo-keynésiens, or ils ne se placent ni dans l’héritage de l’école classique (qui comprenait notamment Adam Smith et Karl Marx) ni dans la pensée de John Maynard Keynes, penseur hétérodoxe fondamental. Les économistes contemporains qui poursuivent l’œuvre de ce dernier sont les post-keynésiens.

Manuel d’économie critique du Monde Diplomatique, © Le Monde Diplomatique

Les critiques hétérodoxes du livre se focalisent en particulier sur l’éloge qui est faite de la méthode dite « en double aveugle », également appelée l’expérimentation aléatoire contrôlée (« Randomised Control Trial », RCT). Ce protocole expérimental consiste à constituer deux groupes identiques de personnes, puis à expérimenter sur un seul des deux groupes une politique économique et sociale donnée. Cette démarche constitue le pilier méthodologique de l’économiste française orthodoxe, Esther Duflo, qui a obtenu le dernier prix « Nobel »[4] d’économie. Le problème est que cette méthode, contrairement à ce que ses défenseurs prétendent, n’est pas scientifique.

De l’impossibilité de faire des expériences de laboratoire en économie

(1883-1946) © CC0

Selon l’économiste atterré Frédéric Lordon, les interactions des humains sont trop nombreuses pour permettre d’en abstraire des lois universelles ; ce que font pourtant la plupart des modèles économiques en amalgamant tous les comportements humains dans les calculs glacés de l’homo œconomicus. Pour Lordon, directeur de recherche en philosophie, « les systèmes [des passions humaines] sont à très grand nombre de degrés de liberté. C’est bien pourquoi en réalité leur opération est la plupart du temps imprédictible. Prédire supposerait d’imposer rigoureusement une clause toutes choses égales par ailleurs. Or les choses par ailleurs ont rarement le bon goût d’être égales »[5].

Les économistes orthodoxes comme M. Zylberberg, chercheur au CNRS, ou comme Mme Duflo tiennent pourtant à leur méthodologie en expliquant qu’elle s’apparente à celle utilisée par les médecins[6]. Or la comparaison avec la médecine pénalise encore leur défense, car, comme noté dans un article récent du Monde Diplomatique, « il n’existe pas de placebo en matière d’aide au développement ou de prestations sociales. […] Dans les expériences économiques, un ménage qui ne perçoit pas l’aide qui fait l’objet de l’évaluation le sait forcément ». Enfin, « les familles qui, en revanche, la reçoivent se savent observées, si ce n’est jugées ; [elles] ont tendance à modifier leurs comportements, ce qui fausse l’expérience[7] » [8].

Finalement, lors des expériences sociales d’Esther Duflo, ce qui est observé à un endroit n’est pas nécessairement observé à un autre, c’est-à-dire que deux itérations, à deux endroits ou même à deux moments différents, d’une même expérience, ne mènent en général pas aux mêmes résultats : les expériences sont dites non-réplicables[9].

Cette non-réplicabilité des expériences empêche l’économie de remplir l’une des caractéristiques des sciences dures à savoir la réfutabilité, ou critère de Popper. C’est ce qui fait qu’en physique, une théorie est corroborée, c’est-à-dire considérée comme vraie, tant qu’elle n’est pas réfutée par une expérience. Or en économie, les théories ne sont pas réfutables en général car les faits ne peuvent pas être simplement observés. Cela ne signifie pas qu’il soit impossible de dire quoi que ce soit sur l’économie, mais qu’une certaine prudence doit être adoptée, ce dont se passent les méthodes et auteurs dominants.

Une science qui n’en est pas une et des chiffres qui cachent plus qu’ils ne montrent

L’une des erreurs fondamentales de l’économie est de chercher à tout quantifier, même ce qui ne peut pas l’être. Une concrétisation de cet objectif est le produit intérieur brut, qui est la somme de toutes les valeurs ajoutées (au sens comptable) de toutes les unités de production d’un pays. Cette convention statistique n’a pas existé de tout temps, pas même dans toutes les sociétés capitalistes post-révolution industrielle. Son mode de calcul a varié et ce chiffre recouvre « un ensemble complexe de procédures appliquées aux données pour les faire rentrer dans le cadre conceptuel prédéfini »[10], selon l’autrice d’une histoire de cet indicateur. En somme, le PIB n’est pas un indicateur « naturel » de l’économie. Il est donc logique que des courants politiques divers se retrouvent aujourd’hui dans la critique du choix du PIB comme indicateur du développement de la société.

L’une des erreurs fondamentales de l’économie est de chercher à tout quantifier, même ce qui ne peut pas l’être.

Le même constat peut être fait à propos des chiffres du chômage. Ainsi, le magazine Alternatives Economiques a proposé un nouvel indicateur qui prend en compte, via le taux d’activité, les temps partiels subis et les découragés du marché de l’emploi, qui ne sont plus inscrits à Pôle Emploi. La France se plaçait ainsi à un taux de non-emploi en équivalent temps-plein en pourcentage de la population de 25 à 59 ans au premier trimestre 2017 de 27,6%[11]. Cet indicateur met en lumière le manque d’emploi ressenti par des couches massives de la population, bien plus fort que le taux officiel de plus de 8%.

Les théories économiques douteuses : le cas de la monnaie

La monnaie est un point aveugle des économistes dominants, qui la considèrent comme un moyen d’échange neutre ; elle est absente de leurs théories. Pourtant le circuit de création monétaire influence bien les dynamiques économiques. De même, une idée reçue est que le troc aurait précédé la monnaie. En réalité, avant l’apparition de la monnaie fiduciaire, les marchands échangeaient des titres de dettes, sous différentes formes matérielles. Il s’agissait finalement de chèques, qui n’étaient jamais encaissés[12]. Lors d’une crise majeure comme celle que nous traversons, ces circuits monétaires primitifs peuvent réapparaître. Ce fut le cas lors d’une grève des banquiers en Irlande dans les années 1970 : ils n’obtinrent rien, car leur inactivité n’eut pas d’impact suffisamment bloquant sur la société[13].

Aujourd’hui la crise sanitaire permet à des idées non-orthodoxes de gagner en visibilité. Elles s’inscrivent dans la théorie monétaire moderne, hétérodoxe (Modern Monetary Theory, MMT), qui part d’une conception correcte de la monnaie, à savoir qu’elle est toujours créée à partir de rien et sous la forme d’une dette[14]. Cette théorie remet au goût du capitalisme moderne le circuit monétaire de Keynes. L’un de ces outils est aujourd’hui soutenu par l’économiste française Jézabel Couppey-Soubeyran : il s’agit de la monnaie dite « hélicoptère », à savoir l’opération de créditer directement les comptes bancaires des ménages, sans leur demander de remboursement[15]. Cet outil, ainsi que d’autres méthodes non-orthodoxes, sont pertinents dans le contexte actuel et pourraient tout à fait être utilisés à tout moment par les banques centrales.

C’est d’ailleurs ce que s’apprête à faire la Federal Reserve Board (FED) américaine ; la monnaie hélicoptère permet en effet d’effectuer une relance de la demande plus directe et efficace que les mesures (déjà non-orthodoxes) prises par les banques centrales ces dernières années, comme l’assouplissement quantitatif (quantitative easing), c’est-à-dire le rachat de titres bancaires sur les marchés financiers. La FED va même désormais plus loin en garantissant tous les passifs du pays quels qu’ils soient, en se portant prêteuse en dernier recours pour tous les titres, même de mauvaise solvabilité[16].

L’inefficacité absolue des marchés financiers

Prenons maintenant l’une des hypothèses les plus célèbres de la science économique, celle des marchés efficients. Son créateur Eugene Fama énonça que les marchés incorporaient toute l’information disponible, ne pouvaient pas se tromper et ne pouvaient pas être battus. Or les prix de ces marchés résultent des interactions des traders, acheteurs et vendeurs. Puisque certains sont amenés à vendre et d’autres à acheter des titres, donc à spéculer à la hausse ou à la baisse, c’est qu’ils sont en désaccord sur l’état de la réalité. Le fait qu’ils soient confrontés en grand nombre ne garantit pas qu’ils aient collectivement raison, comme l’ont démontré plusieurs économistes : « ceci est une preuve logique de la nullité de l’hypothèse de Fama, mais la nature intrinsèquement spéculative des marchés financiers rend sa vérification expérimentale difficile si ce n’est impossible. L’hypothèse doit donc être considérée comme une profession de foi non-scientifique »[17]. Aujourd’hui, peu d’économistes soutiennent encore l’hypothèse d’Eugene Fama, mais beaucoup de commentateurs de l’actualité y font toujours référence, ne serait-ce qu’implicitement.

À cela, certains économistes orthodoxes (notamment Robert Lucas, « Nobel » 1995) répondent qu’une théorie économique n’est pas à abandonner à cause de son incomplétude, c’est-à-dire le fait qu’elle ne permette pas de décrire tous les événements réellement existants. Ils admettent notamment que les marchés ne se comportent pas comme dans leurs modèles car, de fait, des effondrements boursiers ponctuent régulièrement le capitalisme. Ils proposent de conserver leurs théories « pour les temps calmes », c’est-à-dire quand l’économie n’est pas en crise. Mais leur doctrine, même en admettant qu’elle possèderait une théorie satisfaisante pour les « temps calmes », suppose par ailleurs que les crises ne peuvent tout simplement pas se produire.

L’optimum de réchauffement climatique ou le plus court chemin vers la catastrophe

Les sujets d’inquiétude s’étendent à tous les domaines, car les économistes ont une tendance impérialiste : le lauréat du prix Nobel 2018, William Nordhaus, a mis au point un modèle économique concluant qu’un réchauffement du climat de 4°C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle serait « optimal » (entendre, pour conserver un maximum de croissance du PIB). Or, selon l’économiste hétérodoxe Steve Keen, « les conclusions de Nordhaus sont fondées sur le postulat simple mais cavalier que la maigre corrélation entre PIB et température au sein des Etats fédérés des Etats-Unis de nos jours peut être utilisée pour prévoir comment les futures hausses de température vont affecter l’économie »[18]. La lecture de la méthodologie de Nordhaus a ainsi de quoi faire bondir n’importe quel esprit sensé.

Le lauréat du prix Nobel 2018, William Nordhaus, a mis au point un modèle économique concluant qu’un réchauffement du climat de 4°C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle serait « optimal ».

L’auteur de cette critique ne s’est pas arrêté là. Dans son livre L’Imposture économique[19], publié en 2001, Steve Keen reprend les fondements des théories économiques néoclassiques pour montrer les incohérences qui les rendent totalement inutilisables. Dans cet ouvrage, l’économiste australien souligne aussi comment les nombreuses compensations mises au point par les économistes orthodoxes pour maintenir leurs modèles debout ne leur ont jamais permis pour autant d’obtenir le moindre résultat pertinent pour l’économie réelle.

La réédition de son livre en 2011 fut l’occasion d’observer que même si la science économique avait failli à prévoir et à prévenir la crise financière de 2008, celle-ci ne s’était pas fondamentalement remise en question et que la recherche et l’enseignement supérieur en économie n’avaient toujours pas évolué, pas plus que le modèle capitaliste mondial. Steve Keen et quelques autres avaient pourtant prédit la crise de 2008, notamment à la lecture des travaux d’Hyman Minsky sur l’instabilité endogène du capitalisme. Pour ces hétérodoxes, l’indice à surveiller est le ratio de dette privée (celle contractée par les entreprises et les ménages) par rapport au PIB : si ce ratio est élevé, croissant et en accélération, une crise menace d’apparaître rapidement. Durant les années 2010, ce ratio n’a fait que croître, préparant le terrain à une nouvelle crise financière. Keen a d’ailleurs publié un ouvrage en 2017 consacré uniquement à cette question[20]. Sa solution était alors un jubilé de la dette, autrement dit l’effacement massif de celle-ci. Aujourd’hui dans la crise du coronavirus, d’autres voix de l’opposition l’appellent également de leurs vœux[21].

Quand l’UE sanctuarise des règles économiques absurdes

Tout ceci n’est pas qu’un débat étriqué de chercheurs, car les hypothèses, théories et soi-disant résultats de l’économie ont infusé dans les politiques publiques depuis des années et, plus grave, jusque dans les institutions. C’est le tour de force des traités de l’Union Européenne, qui ont fixé une unique politique économique envisageable. Et, comme en 2008, la crise sanitaire actuelle a fait, en apparence, sauter ces verrous. Pour combien de temps ? Si la commissaire européenne Ursula Von der Leyen a annoncé une suspension des règles budgétaires dites de Maastricht, et de l’interdiction des aides d’État (interdiction faite au nom d’un autre totem de la science économique, la concurrence libre et non faussée), rien ne dit que cette suspension sera durable. Au contraire, les propos du président de l’Eurogroupe[22] Mario Centeno, lors de la réunion du 24 mars, allaient dans le sens d’un « retour à la normale » après la crise. Or, dans cette Europe, « la normale » correspond à une situation sociale constamment dégradée pour bien des catégories sociales et des peuples.

Lors du Conseil européen du 26 mars, l’Allemagne a une fois de plus refusé de changer les règles de l’UE. De même qu’il est inutile de blâmer les citoyens pour leur comportement individuel alors que c’est le gouvernement qui a pris du retard dans sa gestion de la crise[23], il est inutile de blâmer un certain égoïsme allemand : dans l’UE telle qu’elle a été construite depuis sa naissance, cette géopolitique allemande est attendue[24].

Enfin, en soi, la suspension d’un interdit absurde ne résout aucun problème. Il permet simplement aux gouvernements d’avoir les mains un peu plus libres pour agir. Les outils de l’UE ne lui permettent pas de faire face à cette crise inédite, car ils ont été pensés par des économistes libéraux.

Les outils de l’UE « sont devenus caducs, comme expliqué par la rédaction du Vent Se Lève le 24 mars dernier. En effet, si l’on croit que les marchés sont efficients, il est alors nécessaire de se protéger simplement contre des défaillances individuelles, mais il n’existe pas de risque systémique possible »[25]. Ce constat était déjà vrai avant la crise de 2008 et s’est alors révélé fatal : la faillite d’une banque était envisagée, mais pas le fait que cette faillite entraîne celle des autres banques. La banqueroute s’est propagée car les banques n’avaient plus assez de liquidités pour se rembourser les unes les autres à temps.

Aujourd’hui la situation s’est inversée. « Contrairement à 2008, il ne s’agit pas d’une crise financière qui risque de se propager à l’économie réelle, mais l’inverse. » Les mesures de distanciation sociale exercent une pression sur la demande dans l’économie réelle, qui « risque de provoquer une crise non de liquidité mais de solvabilité ». La réponse des gouvernements se doit donc de trouver de nouvelles voies. « En prenant des mesures pour faciliter le crédit, ou en leur permettant de reporter des charges, [les décideurs] tentent de faire gagner du temps à des entreprises qui auront in fine besoin d’argent. »[26]

Quand les économistes phares détruisent les dogmes orthodoxes

Comment provoquer le changement de logiciel dont le besoin se fait toujours plus sentir ? Les institutions peuvent timidement revoir leurs positions ; elles l’ont déjà fait dans le passé. En France, comme le rappelait l’ancien économiste en chef de l’Agence Française pour le Développement, Gaël Giraud, cette banque publique a décidé par la voix de son conseil d’administration de ne plus utiliser les Randomised Control Trial (RCT). Aux États-Unis, le chef économiste de la Banque Mondiale, Paul Romer, n’hésitait pas à écrire en 2016 que « la macroéconomie a régressé depuis 30 ans, […] fuyant les défis grâce à une opacité largement renforcée »[27]. L’ancien économiste du FMI, Olivier Blanchard, formula des critiques similaires peu après son départ[28]. D’ailleurs, le FMI a désavoué les politiques néolibérales mises en avant par cette science économique défaillante à la suite du traitement qu’il a infligé à la Grèce avec le concours de la Commission Européenne et de la BCE[29]. Un peu plus tôt la FED américaine remettait également en cause la réplicabilité des publications économiques[30].

Le « Nobel » 2015, Angus Deaton a, comme d’autres lauréats, attendu d’obtenir le prix pour dénoncer les failles des méthodes dominantes[31]. Comme le notait Gaël Giraud dans la préface du dernier ouvrage de Steve Keen, ces critiques influentes ont été rejointes ces dernières années par des soutiens de poids, notamment l’américain Joseph Stiglitz[32] ainsi que les britanniques Adair Turner[33], ancien patron du l’équivalent du MEDEF, Mervyn King[34], ancien banquier central de 2008 et Martin Wolf[35], éditorialiste économique du Financial Times.

Faire bouger les lignes

Ces prises de position qui étonnent par leur revirement n’ont pas empêché les lauréats plus récents du « Nobel » d’être toujours attribués à des tenants de la science orthodoxe. « Ces quarante-cinq dernières années ont été dominées par toute une succession de théories dogmatiques, toujours soutenues avec la même assurance, mais tout à fait contradictoires les unes avec les autres, tout aussi irréalistes, et abandonnées les unes après les autres sous la pression des faits. À l’étude de l’histoire, à l’analyse approfondie des erreurs passées, on n’a eu que trop tendance à substituer de simples affirmations, trop souvent appuyées sur de purs sophismes, sur des modèles mathématiques irréalistes et sur des analyses superficielles des circonstances du moment »[36]. Cette analyse pourtant si actuelle a été réalisée par un autre lauréat, Maurice Allais, en… 1989.

Les hétérodoxes étant de plus en plus marginalisés, leur possibilité d’expression s’est réduite à presque rien.

Cet enfermement de la science économique est entretenu par le fait que les chercheurs hétérodoxes sont très largement minoritaires dans les universités et ont tendance à être rejetés des revues dites prestigieuses. Or le jeu du prestige s’auto-alimente : les hétérodoxes étant de plus en plus marginalisés, leur possibilité d’expression s’est réduite à presque rien. Autrement dit, l’évaluation par les pairs, principe fondamental de la recherche, a été viciée en enfermant la recherche en économie dans un vase clos[37]. Ceci permet aussi de rappeler qu’il ne saurait encore moins exister une hypothétique neutralité de l’économiste lui-même[38].

Le fait qu’il n’existe donc pas de loi économique tangible et fiable ne devrait pas, en fin de compte, apparaître comme un problème. Le sort de la société n’est pas écrit à l’avance ; au contraire, il est nécessaire, pour décider des politiques économiques à mener, de s’en tenir au politique. La démocratie sous toutes ses formes, par les urnes, au Parlement, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue et l’entreprise, est le seul moyen qui permettra de choisir plus sereinement la politique à mener, par la confrontation des points de vue, des intérêts et des arguments de tous.

[1] Le « consensus de Washington » est une doctrine économique libérale reprenant les idées de l’école de Chicago. Il tire son nom des institutions siégeant à Washington et promouvant cette doctrine, à savoir la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International.

[2] Les nouveaux chiens de garde, Serge Halimi, éditions Liber-Raisons d’agir, 1997 rééd. 2005

[3] « Les économistes de nouveau à couteaux tirés », Le Monde Idées, 15 septembre 2016, André Orléan, Gaël Giraud et Dominique Méda. « Lettre ouverte à Pierrot la Science », Denis Clerc, Alternatives Economiques, 9 novembre 2017

[4] Il s’agit du prix de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel. En effet, Alfred Nobel ne souhaitait pas créer de prix pour l’économie ; ce sont des économistes dominants qui ont poussé à sa création en 1968.

[5] Les affects de la politique, Frédéric Lordon, éditions du Seuil, octobre 2016

[6] Prononcé durant la conférence des journées de l’économie intitulée « dans la tête d’un chercheur d’emploi », à Lyon le 8 novembre 2017.

[7] Claire Vivés, « L’objectivité sous contrôle : analyse d’une évaluation randomisée de programmes d’accompagnement des demandeurs d’emploi », Revue française de sociologie, vol. 60, n° 1, Paris, janvier-mars 2019.

[8] « Sciences pauvres », Paul Lagneau-Ymonet, Le Monde Diplomatique, février 2020

[9] Sur la question de la réplicabilité, voir :

- « Peut-on faire confiance aux économistes ? », Christian Chavagneux d’Alternatives Economiques, pour Xerfi Canal, 25 septembre 2017.

- “Is Economics Research Replicable? Sixty Published Papers from Thirteen Journals Say ”Usually Not””, Andrew C. Chang and Phillip Li, 2015, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

- Marie-Claire Villeval, laboratoire d’économie comportementale GATE de Lyon-Ecully, qui l’évalue à environ 60% seulement.

- Gaël Giraud, conférence de l’AFEP du 18 octobre 2016 (disponible sur Youtube)

[10] GDP : a brief but affectionate history, Diane Coyle, Oxford : Princeton University Press, 2014

[11] « Alternatives Economiques lance son contre-indicateur du chômage », Guillaume Duval, Alternatives Economiques, 4 septembre 2017

[12] What tally sticks tell us about how money works, Tim Harford, British Broadcasting House, 9 juillet 2017

[13] « Irish bank strikes (1966–76) », Wikipédia. Voici finalement une preuve quelque peu tangible d’un fait économique ; preuve que les banquiers exerçaient pour beaucoup un « bullshit job », cf « Pourquoi l’existence des bullshit jobs est une absurdité écologique », Guillaume Pelloquin, Le Vent Se Lève, 17 mars 2020

[14] “How the actual magic money tree works”, Zoe Williams, The Guardian, 29 octobre 2017

[15] « La « monnaie hélicoptère » ou le désastre », Aurore Lalucq, eurodéputée Place publique, et Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, Le nouvel observateur, 30 mars 2020

[16] “Fed’s junk bond purchases should be short-term”, Financial Times, 17 avril 2020

[17] « An inefficient truth », Charles W. Collier, A Journal of Politics and Society, 2011

[18] “‘4°C of global warming is optimal’ – even Nobel Prize winners are getting things catastrophically wrong”, Steve Keen, The Conversation, 14 novembre 2019

[19] Debunkings Economics, Steve Keen, Zed Books, 2001 ; rééd. en poche aux éditions de l’atelier en juillet 2017

[20] Pouvons-nous éviter une autre crise financière ?, Steve Keen, Les Liens qui Libèrent, 2017. Préface de Gaël Giraud

[21] « Comment annuler la dette pour redémarrer l’économie », Jean-Luc Mélenchon, 7 avril 2020

[22] L’Eurogroupe est la réunion des ministres des finances de la zone euro. Informelle, cette institution n’en détient pas moins un pouvoir très important sur la politique européenne.

[23] « Appelez les pompiers, pas le colibri », Guillaume Pelloquin, Le Vent Se Lève, 3 mars 2019

[24] « Pourquoi la crise du coronavirus impose de faire le procès de l’union européenne », Eugène Favier-Baron, Pablo Rotelli et Vincent Ortiz, Le Vent Se Lève, 11 avril 2020

[25] « L’économie grippée : vers un coronakrach ? », Le Vent se Lève (rédaction), 24 mars 2020

[26] Ibid.

[27] “The Trouble With Macroeconomics”, Paul Romer, 14 septembre 2016

[28] “Do DSGE Models Have a Future?”, Olivier Blanchard, août 2016

[29] « Neoliberalism: Oversold? », FMI, juin 2016

[30] Andrew C. Chang and Phillip Li, 2015, Federal Reserve Board, op. cit. (note 3).

[31] « Les anathèmes de MM. Cahuc et Zylberberg ne sont pas à la hauteur des défis que doit relever l’économie », tribune d’un collectif d’universitaires, avec Gaël Giraud et Dominique Méda, Le Monde, 22 septembre 2016

[32] “Where modern macroeconomics went wrong”, Joseph Stiglitz, Oxford review of Economic Policy

[33] Reprendre le contrôle de la dette – pour une réforme radicale de la monnaie, du crédit et des banques, Adair Turner, éditions de l’Atelier, 2017

[34] The end of alchemy: money, banking and the future of the global economy, Mervyn King, Little, Brown, 2016

[35] The shifts and the shocks : what we’ve learned – and have still to learn – from the financial crisis, Martin Wolf, Penguin Press, 2014

[36] « Le désarroi de la pensée économique », Le Monde, 29 juin 1989.

[37] « Qui veut la peau des économistes orthodoxes ? », Paul Jorion, Le Monde, 27 septembre 2016

[38] L’autre erreur de Cahuc et Zylberberg, Alternatives Economiques, Olivier Bouba-Olga, 19 septembre 2016