Alors que la bourse a connu deux krachs boursiers dans la même semaine, les marchés financiers semblent avoir retrouvé une certaine forme de normalité. Faux calme, car comme sur le plan sanitaire, la durée ainsi que les conséquences à moyen terme de la crise du coronavirus ne sont pas encore connues. Les mesures prises par les autorités frappent là encore par leur manque de vue, alors que la machine économique interrompue met en péril le système financier, incapable de s’auto-réguler. Une crise sans précédent est à redouter.

Les symptômes d’une crise économique

Une semaine de tous les records. Après avoir dévissé de -8,39% lundi 9 mars, la plus forte baisse depuis la crise de 2008, la bourse de Paris a fait une rechute jeudi 12 mars, enregistrant la plus forte baisse de son histoire (-12,28%). Ce jeudi noir est pourtant intervenu avant les mesures fortes prises par plusieurs États. Depuis, les évolutions hiératiques montrent que les marchés financiers n’avaient pas encore totalement intégré les effets du coronavirus.

En effet, la première secousse provenait davantage de la crise pétrolière, conséquence indirecte de la mise à l’arrêt d’une partie de l’économie mondiale, mais qui obéit davantage à une logique géopolitique. Ce choc a frappé de plein fouet les banques, révélant, malgré les discours sur la transition du secteur financier, la grande sensibilité de ce secteur aux activités pétrolières, très gourmandes en capital. En revanche, la seconde vague correspondait plutôt aux annonces faites successivement par la FED, puis la BCE, pour rassurer sur les conséquences économiques du coronavirus et qui se sont révélées insuffisantes. Depuis les cours oscillent entre espoirs et doutes, tandis que les prix du pétrole plongent, entraînant avec eux les banques qui sont encore très engagées dans les industries carbonées.

Le VIX, autrement appelé “indicateur de la peur” car il mesure les fortes variations de prix, a atteint son plus haut niveau depuis la crise de 2008.

Cette volatilité sur les marchés témoigne de l’incertitude totale dans laquelle le système économique se trouve plongé. Les évolutions hiératiques des indices boursiers, passant d’un jour à l’autre d’une baisse à une hausse l’illustrent. Autre exemple, le VIX, autrement appelé “indicateur de la peur” car il mesure les fortes variations de prix, a atteint son plus haut niveau depuis la crise de 2008 (3). Tous les indicateurs sont au rouge, mais le pire est à venir. Avec la consommation réduite au minimum, la contraction des échanges liées à la fermeture des frontières, la contagion à l’économie réelle sera inévitable. Pour en mesurer l’ampleur, les grèves de décembre forment un bon aperçu, quoique limité. En effet, contrairement à ce qu’évoquaient les commentateurs d’alors, le pays était loin d’être bloqué. Par ailleurs, durant la grève de décembre, une partie de la consommation s’était reportée sur la vente en ligne qui sera, selon toute vraisemblance, elle aussi fortement réduite. En tenant également compte de l’impact sur le tourisme, qui représente 7,4 % du PIB (4), et du commerce international qui représente tout de même 2,6 % du PIB (5), il est possible d’estimer l’impact sur le PIB. Chaque mois d’interruption représenterait une baisse nette d’environ 32 Md€, soit une perte de 1,33 % de PIB par mois, supérieure à celle annoncée par le gouvernement pour l’année (6). En réalité, les pertes seront vraisemblablement plus importantes car elles s’étaleront dans la durée, toucheront bien d’autres secteurs, et auxquelles il faut ajouter l’écart avec la croissance prévisionnelle 2020 prévue en décembre 2019 à 1,1 % (7).

Par ailleurs, l’emploi en CDD et en intérim, qui représentait 3 millions d’emplois fin 2019 (8), est potentiellement menacé par l’incertitude économique, et pourrait considérablement faire augmenter le chômage. Naturellement tous ces emplois ne sont pas directement mis en cause, mais cela constitue une approche potentielle pour intégrer les CDI rompus à la suite de faillites. Par ailleurs, toutes ces personnes risquent hélas d’être exposées aux conséquences de la réforme de l’assurance chômage, désormais prévue pour septembre (9).

L’économie en maladie chronique

Cette paralysie de l’économie va faire exploser les risques déjà présents en y faisant ressortir les fragilités chroniques. La contagion va passer principalement par le niveau d’endettement des acteurs privés, qui a atteint ces dernières années des records (10), avec une croissance particulièrement importante en France. Il s’agit de la faiblesse intrinsèque de notre modèle économique, qui repose encore principalement sur le crédit pour alimenter la production et la consommation. Ce modèle de fonctionnement n’est pas préparé à un arrêt brutal. Il nécessite une circulation des fonds régulière dans l’économie pour affronter les échéances de prêt, ce qui reste le principal souci des pouvoirs publics à cette heure.

Le libre marché sans intervention de l’État n’est pas du tout préparé à un mouvement brusque et imprévu. En effet, les investissements sur les marchés, tout comme les prêts reposent sur des anticipations : il s’agit d’engager des fonds en fonction d’un prévisionnel de revenus futurs, et de s’assurer de sa bonne réalisation. Ainsi, ces dernières années, les cours des actions ont grimpé, compte tenu d’anticipations favorables sur l’évolution des cours, entretenant ainsi la hausse par le jeu de l’offre et de la demande. Le même phénomène intervient sur le marché immobilier, où les agents acceptent un prix élevé avec la perspective d’une revente à un niveau plus élevé. Naturellement en cas de renversement de tendance, ce commerce des promesses, pour reprendre l’expression de Pierre-Noël Giraud, s’interrompt brutalement, et le cycle haussier s’inverse.

Le libre marché sans intervention de l’État n’est pas du tout préparé à un mouvement brusque et imprévu.

Ces difficultés inhérentes au système capitaliste en régime libéral sont accentuées par les difficultés accumulées ces dernières années. En effet, en réponse à la crise de 2008, puis à celle des dettes souveraines, les banques centrales ont mené des politiques actives d’encouragement à l’endettement, par des taux proches de zéro et l’injection de liquidités dans le bilan des banques pour favoriser les prêts, 2700 Md€ cumulés pour la BCE en 2020 (11). Ces politiques ont conduit les entreprises et les particuliers à s’endetter, attirés par les taux bas. En France, le niveau d’endettement des agents privés a atteint 135,4 % du PIB en fin d’année 2019, bien au-delà de l’endettement public, atteignant ainsi un des niveaux des plus élevés d’Europe. Ce mur de dettes, contractées au moment où les perspectives de remboursement étaient favorables, risque de se fissurer d’un seul coup, faute pour les emprunteurs de pouvoir assumer leurs charges.

La politique des banques centrales a également contribué au gonflement des prix sur les marchés financiers. D’une part, la politique de taux bas a contribué à rendre les actions attractives comparées aux obligations, aux titres de dettes privés, dont le rendement diminuait. D’autre part, les liquidités injectées qui ne trouvaient pas de débouchés sous forme de crédit aux entreprises sont venues alimenter un cycle spéculatif sur les marchés, sans commune mesure avec les perspectives de développement de l’économie. C’est aujourd’hui cette dynamique qui explique la baisse brutale des cours.

La crise de 2008 avait également conduit les décideurs à prendre des décisions visant à sécuriser le secteur bancaire, et à éviter un nouveau sauvetage par l’argent public. Il est vraisemblable que ces mesures seront insuffisantes. En effet, les standards internationaux exigent désormais que les banques conservent une réserve de fonds propres de 10,5 % de leurs risques estimés, contre 8% avant la crise. Toutefois, le niveau des risques, matérialisés par les défauts de remboursements, risque d’exploser avec les difficultés des entreprises face à l’interruption de leur activité, et des particuliers frappés par une perte de revenus. Or ces réserves, quoique plus élevées, sont disponibles à l’issue d’une période où la rentabilité des banques, en particulier européennes, s’est effondrée, contrairement à 2008. Ces dernières ont vu leurs revenus rognés par la baisse des taux d’intérêt qui a comprimé les marges, tout en subissant la concurrence des banques en ligne. Dans le même temps, leurs coûts fixes ont connu une progression régulière, notamment sous l’effet d’investissements informatiques ou en conformité suite à des sanctions. Les données sont spectaculaires : le rendement des capitaux propres pour le secteur bancaire était de 15 % en 2005 et 2006, il n’a pas dépassé les 5 % en Europe entre 2011 et 2016 (12). Ainsi, les réserves constituées par les banques ces dernières années suffiront peut-être à essuyer le choc immédiat, mais leur niveau déjà réduit de rentabilité leur laisse peu de marges de manœuvre pour en affronter les effets à moyen et long terme.

De la même façon, les États qui sont intervenus massivement en 2008 et en ont subi le contrecoup quelques années plus tard ne s’en sont pas remis. L’endettement public, tant aux États-Unis qu’en Europe, n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Pour l’heure les États continuent de bénéficier de conditions d’emprunts favorables, permettant de financer les mesures d’urgence. Mais ce climat risque de s’interrompre brutalement sous le double effet de l’alourdissement des dépenses, et surtout du tarissement des recettes, faute d’activité économique.

Des innovations financières aggravent les risques

Enfin, le système financier reste la victime de sa formidable capacité d’innovation. Deux exemples pour l’illustrer : le développement ces dernières années du trading haute fréquence, et le développement d’un nouveau produit de financement des banques, les contingent convertibles bonds (co-co).

Ainsi, ces dernières années, les traders ont été remplacés par des ordinateurs, de plus en plus puissants, permettant des opérations de plus en plus rapides. Il représente aux Etats-Unis au moins 50 % des volumes échangés (13). Cette activité est fondée sur des algorithmes qui prennent des décisions automatiques à partir des statistiques passées et obéissant à des règles de décision de plus en plus complexes. S’il existe des règles dédiées en cas d’effondrement des cours, le trading haute fréquence a sa part dans la panique actuelle, à travers son action pro-cyclique. En effet, toutes les théories sur l’autorégulation du marché sont invalidées par les mouvements en période de crise, où la baisse des cours appelle la baisse des cours. Les ordinateurs et l’intelligence artificielle n’ont pas fait encore preuve de leur supériorité sur les décisions humaines. Ils accompagnent le mouvement général de baisse, en considérant qu’il vaut mieux vendre le premier avant que les prix ne baissent davantage.

Une nouvelle fois le système financier est pris à son propre piège.

De la même façon, la crise de 2008 avait été amplifiée par l’innovation financière, et les opérations de titrisation pour lesquelles les investisseurs n’avaient pas pris la bonne mesure du risque sous-jacent. Une nouvelle fois le système financier est pris à son propre piège. Les cocos, contingent convertibles bonds sont des titres de dette perpétuelle. À échéance régulière, l’émetteur peut décider de renouveler la dette (d’où son statut de perpétuelle) ou bien la convertir en capital (d’où son statut de convertible), dès lors que certaines conditions financières sont réunies (d’où la notion de contingent). Ces produits ont été prisés par les banques qui pouvaient ainsi émettre des dettes qui étaient assimilables à du capital auprès des régulateurs en raison de leur statut convertible, pour répondre aux exigences légales. Les investisseurs ont été eux été particulièrement friands de ce type de produits, mieux rémunérés qu’une dette classique en raison du risque de transformation en capital, attiré par de meilleurs rendements sur un marché où les taux d’intérêt étaient réduits.

Mais depuis son lancement en 2009, aucune banque n’a eu à convertir ces titres en capital, rendant possible la perte totale de l’investissement en cas de dégradation des conditions de marché. Dans la situation actuelle, et pour affronter les difficultés à venir, les titres risquent d’être intégrés par les banques pour renforcer leurs fonds propres. Les investisseurs sont ainsi exposés à une perte de 160 Md€ (14), certainement pour l’heure sous-estimée. Pourtant, un premier cas emblématique s’est manifesté le 11 mars, la Deutsche Bank, qui était déjà en difficulté avant la crise, ayant annoncé ne pas rembourser un titre de 1,25 Md$, ce qui pourrait être le début d’une longue série (15).

Des réponses qui présentent déjà leurs limites

La réaction des banques centrales et des États, qui ont tardé à prendre la pleine mesure de la situation sanitaire et de ses effets économiques, s’avère en être en décalage avec les vrais risques. Les mêmes outils qu’en 2008 ont été employés, alors qu’ils ont largement été usés depuis lors, et qui plus est de façon non concertée. En effet, la priorité a été d’injecter des liquidités sur le marché et d’en libérer auprès des banques afin d’assurer la continuité des marchés. Si cette arme était nécessaire à très court terme, elle n’est pas adaptée aux enjeux. Contrairement à 2008, il ne s’agit pas d’une crise financière qui risque de se propager à l’économie réelle, mais l’inverse. Faute d’activité réelle, les circuits financiers risque de fonctionner à vide.

Bien que l’Union Européenne soit revenue, cas de force majeure, sur nombre de ses dogmes, il reste que les outils disponibles sont pensés dans un cadre libéral de fonctionnement normal du marché. Ils sont devenus caducs.

Le virus risque donc de provoquer une crise non de liquidité mais de solvabilité. Il s’agit de déterminer à quel moment les actifs d’une entreprise, incluant les perspectives de revenus futurs ne suffisent plus à assumer ses coûts. Il s’agira donc moins de rétablir la confiance entre les établissements bancaires mais de savoir quelles entreprises seront capables de survivre à ce défaut d’activité. En effet, les capacités de production seront trop limitées pour rattraper le manque à gagner lié au confinement, en particulier dans les secteurs les plus exposés tels que le tourisme. Par ailleurs, cette situation pourrait se révéler fatale aux entreprises disposant de faibles marges, ou qui rencontraient déjà des difficultés.

Cette politique risque également d’être limitée par le retour de l’inflation. En effet, à l’issue de la période de confinement, l’épargne constituée par les ménages va se heurter à une machine productive désorganisée, ce qui risque de faire monter les tensions inflationnistes. À ce moment-là, les banques centrales seront face à un dilemme : ou bien maintenir des taux bas et accepter de laisser filer la hausse des prix, ou bien obéir au dogme de la stabilité monétaire en relevant les taux, et en prenant le risque d’aggraver les difficultés de l’économie en rémission.

Or les décideurs ne semblent pas avoir pris la mesure complète de cette situation. En prenant des mesures pour faciliter le crédit, ou en leur permettant de reporter des charges, ils tentent de faire gagner du temps à des entreprises qui auront in fine besoin d’argent. Ces outils risquent au contraire d’aggraver la situation, alors que la question sera de savoir quelle entreprise sera en capacité de survivre. Si la lance à incendie est utile pour combattre le feu, elle devient en effet contre-productive en cas d’inondation. Ce doute risque plus sûrement de gripper le système financier, faute de certitude sur les capacités de remboursement des entreprises. Par ricochet les banques seraient à leur tour menacées, la question étant de savoir à quel niveau s’étaleront les pertes sur les crédits pour chacun des établissements.

Bien que l’Union Européenne soit revenue, cas de force majeure, sur nombre de ses dogmes, il reste que les outils disponibles sont pensés dans un cadre libéral de fonctionnement normal du marché. Ils sont devenus caducs. En effet, si l’on croit que les marchés sont efficients, il est alors nécessaire de se protéger simplement contre des défaillances individuelles, mais il n’existe pas de risque systémique possible. Dès lors, les outils de secours en banque ont été pensés en cas de difficulté d’un seul établissement, mais non dimensionnés en cas de difficulté structurelle du secteur. De la même façon, le mécanisme européen de stabilité, doté à ce jour de 410 Md€ (16) et qui constitue un fond de secours à échelle européenne, ne permettra pas de secourir l’ensemble des pays qui progressivement se referment.

La fermeture temporaire des marchés, ou de ses compartiments les plus spéculatifs, limiterait pour un temps la panique, de même que certains comportements opportunistes. Si l’économie tourne au ralenti, il est malsain que la finance ne soit pas mise en quarantaine.

Pourtant, en acceptant que les marchés soient sortis d’un fonctionnement normal, des mesures pourraient être prises. Ainsi, comme demandé depuis plusieurs jours, la fermeture temporaire des marchés, ou de ses compartiments les plus spéculatifs, limiterait pour un temps la panique, de même que certains comportements opportunistes (17). Si l’économie tourne au ralenti, il est malsain que la finance ne soit pas mise en quarantaine. Dans ce type de période, la taxe sur les transactions financières, pourtant tant décriée, devrait être relevée, pour rendre plus coûteux les mouvements de capitaux de court terme, et notamment brider le trading haute fréquence. Enfin, alors que la période des assemblées générales d’entreprises semble irrémédiablement compromise, il serait nécessaire d’annuler la politique de distribution de dividendes. Cela éviterait que les mesures publiques de soutiens aux entreprises ne bénéficient à des actionnaires soucieux de compenser leurs pertes sur les cours de bourse. Surtout, cette mesure mettrait à disposition des entreprises environ 50 Md€ pour renforcer leurs capitaux propres (18), soit le double des mesures prises actuellement par le gouvernement. Ces mesures immédiates en appellent également d’autres sur le long terme, plus structurelles, en nationalisant les industries stratégiques et en engageant un vrai plan de relance écologique.

- https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-article-a-lire-pour-comprendre-la-guerre-petroliere-qui-fait-tousser-les-places-financieres-sur-fond-de-coronavirus_3858713.html

- https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-banques-francaises-exposees-a-la-chute-du-petrole-1184295

- https://www.lepoint.fr/economie/retraite-epargne/bourse-la-folle-histoire-de-l-indice-de-la-peur-11-03-2020-2366753_2440.php

- https://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-officielles-tourisme

- https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2c7eaae5-7a97-4cbf-9d85-7ae9b05b36fd/files/7cba2edc-fd9a-430c-a92f-12514424b6cb – page 26

- https://www.capital.fr/entreprises-marches/recession-en-vue-pour-la-france-le-pib-devrait-chuter-de-1-alerte-bruno-le-maire-1364904

- https://www.capital.fr/economie-politique/la-prevision-de-croissance-de-la-france-revue-en-forte-baisse-pour-2020-1357862

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/4314980 – figure 3

- https://www.lefigaro.fr/social/muriel-penicaud-annonce-le-report-de-la-reforme-de-l-assurance-chomage-20200316

- https://www.usinenouvelle.com/article/l-endettement-prive-bat-un-record-en-france.N879790

- https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/que-feriez-vous-avec-2400-milliards-deuros

- https://publications.banque-france.fr/baisse-de-la-rentabilite-depuis-2005-les-banques-francaises-tirent-leur-epingle-du-jeu?fbclid=IwAR3UQ6Qag0vY7fLJAi6nPPeTOVfjmMJ4U5m4HQR7ocUsQnwmICfJnKV_H_8

- https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/16-automatique/312-l-impact-du-trading-haute-frequence

- https://www.bloomberg.com/quicktake/contingent-convertible-bonds

- https://www.reuters.com/article/us-deutsche-bank-bonds/deutsche-bank-opts-not-to-redeem-1-25-billion-of-debt-next-month-idUSKBN20Y29K

- https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/20/coronavirus-l-ue-prend-la-decision-inedite-de-suspendre-les-regles-de-discipline-budgetaire_6033897_3210.html

- https://www.franceculture.fr/economie/faut-il-aussi-confiner-la-bourse

- https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/09/ruissellement-de-dividendes-sur-le-cac-40_6025280_3234.html

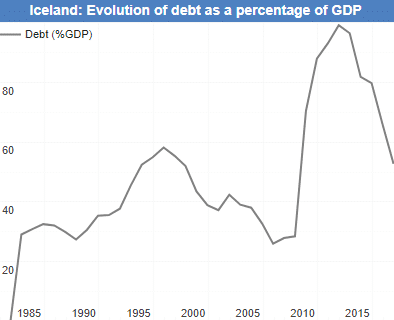

L’Islande a été particulièrement touchée par la crise. Son secteur financier a connu un véritable boom dans les années 2000, avec les réformes néolibérales menées depuis les années 1990 par les gouvernements de centre-droit du Parti de l’Indépendance (conservateur) et du Parti du Progrès (agrarien). La banque privée Landsbanki a notamment créé Icesave en 2006, une banque de dépôts en ligne opérant au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, pour un total de dépôts estimé à 6,7 milliards d’euros. Dès le début de la crise, la couronne islandaise est entrée dans les eaux tumultueuses de l’hyperinflation : en juillet 2008, un simple Big Mac valait 469 couronnes, soit l’équivalent de 6 dollars américains. La branche islandaise de McDonald’s a d’ailleurs mis la clef sous la porte en 2009.

L’Islande a été particulièrement touchée par la crise. Son secteur financier a connu un véritable boom dans les années 2000, avec les réformes néolibérales menées depuis les années 1990 par les gouvernements de centre-droit du Parti de l’Indépendance (conservateur) et du Parti du Progrès (agrarien). La banque privée Landsbanki a notamment créé Icesave en 2006, une banque de dépôts en ligne opérant au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, pour un total de dépôts estimé à 6,7 milliards d’euros. Dès le début de la crise, la couronne islandaise est entrée dans les eaux tumultueuses de l’hyperinflation : en juillet 2008, un simple Big Mac valait 469 couronnes, soit l’équivalent de 6 dollars américains. La branche islandaise de McDonald’s a d’ailleurs mis la clef sous la porte en 2009.