Défendue cet été à l’Assemblée nationale par des élus de La France Insoumise et du Parti Communiste, l’idée d’un revenu étudiant est depuis la rentrée 2020 au cœur d’une campagne menée par les militants de l’Union des Étudiants Communistes. Soutenue par d’autres étudiants, elle incite à reconsidérer le regard porté sur le travail pour étendre sa définition.

Un étudiant sur cinq en dessous du seuil de pauvreté

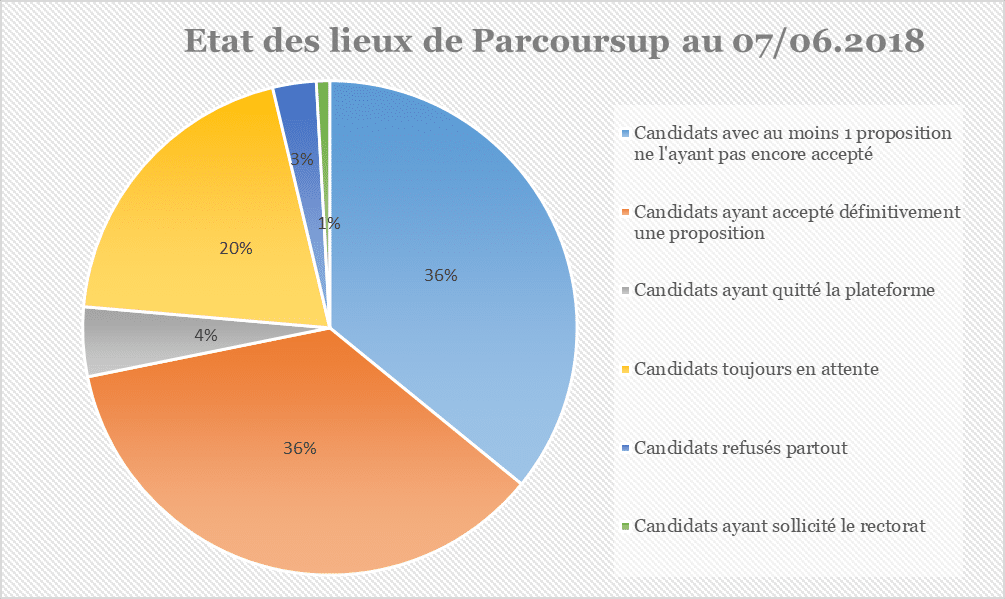

En exacerbant les difficultés financières des étudiants, en les rendant plus criantes, peut-être plus visibles, les conséquences socio-économiques de la crise du coronavirus ont créé un contexte politique permettant le retour au sein du débat public de l’idée d’un revenu étudiant. Pour autant, aussi forte soit-elle, la précarité étudiante n’est pas un phénomène nouveau. En 2015 déjà, l’Inspection Générale des Affaires Sociales publiait un rapport révélant qu’un cinquième des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 987€ par mois. En 2016, l’Observatoire national de la vie étudiante publiait une enquête [1] dans le même sens indiquant que 22% des étudiants déclaraient « avoir été confrontés à d’importantes difficultés financières au cours de l’année ». Cette précarité étudiante s’explique par tout un faisceau de facteurs : la hausse continue du prix des logements et des dépenses courantes, la baisse des budgets du CROUS [2], et des réformes libéralisant l’enseignement supérieur…

Pour pallier ce manque de revenu, 46% des étudiants travaillent en parallèle de leur formation [3], ce qui a un impact direct sur leur réussite puisque chaque année, 90 000 d’entre eux arrêtent leurs études en raison de difficultés financières [4]. La mise en place d’un revenu étudiant apparaît donc comme une réponse plus que nécessaire pour leur permettre d’accéder à une sécurité financière et à une stabilité qui les aiderait à s’investir au mieux dans leurs études. Pour autant, ce n’est pas cette logique – répondre aux « nécessiteux » par une sorte d’aide – qui sous-tend la proposition d’un revenu étudiant. Cette idée s’inscrit dans une démarche plus large de revalorisation du statut étudiant et d’une redéfinition de la notion de travail.

L’étudiant, un travailleur comme un autre

Les débats de 1951 à l’Assemblée nationale sur le revenu étudiant, proposition qui avait alors le vent en poupe et qui était soutenue par un large spectre politique, allant des syndicats étudiants et des communistes aux chrétiens-démocrates en passant par les socialistes, illustrent parfaitement la logique profonde d’un tel revenu. Ainsi dans le rapport de la commission de l’Éducation nationale revenant régulièrement dans les débats, il est précisé que : « C’est l’étudiant en tant que tel, par la valeur présente de son travail, qui mérite de recevoir non pas une aide, non pas une allocation, ni un salaire, terme trop économique, mais une sorte de consécration matérielle de l’importance et de la dignité de sa condition ». Ce qui est en jeu avec le revenu étudiant ce n’est pas de reconnaître que l’étudiant a des besoins auxquels il faut subvenir ; il s’agit au contraire de sortir de cette logique, laquelle existe déjà avec le système imparfait et inefficace des bourses, de façon à reconnaître l’étudiant comme un travailleur, comme un individu producteur de richesse.

C’est l’étudiant en tant que tel, par la valeur présente de son travail, qui mérite une rémunération.

Reconnaître ce statut à l’étudiant implique une redéfinition du concept de travail, c’est donc un thème de société qui transcende les simples problématiques étudiantes. Le travail, comme la richesse, peuvent-ils réellement se définir uniquement par le critère marchand ? Le travail se réduit-il uniquement à la force déployée par le travailleur pour produire des biens et services échangés sur le marché économique ? Lorsque les étudiants échangent entre eux, lorsqu’ils apprennent, réalisent des devoirs, des mémoires, des thèses, ne participent-ils pas directement à la production et la diffusion de connaissances au sein de la société ? Ne créent-ils pas, par là même, une forme de richesse servant aussi bien le secteur économique que la société dans son ensemble ?

Le revenu étudiant : des mesures concrètes et réalistes

Si cette idée d’un revenu étudiant est souvent balayée d’un revers de la main par ses détracteurs qui la qualifient d’utopiste ou d’irréaliste, la campagne Étudier c’est travailler [5], présente pourtant des réponses concrètes à la mise en place de ce projet. Ce revenu, à hauteur du SMIC lors de l’entrée dans l’enseignement supérieur et indexé sur le niveau de qualification, serait géré et financé par une nouvelle branche de la sécurité sociale, c’est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes. En d’autres termes c’est « une part supplémentaire de la richesse produite par les travailleur·se·s de notre pays qui serait mise en commun » [6]. Coût de cette mesure : 20 milliards d’euros, du moins à son lancement. Le dispositif devrait ensuite s’auto-alimenter, du moins en partie, grâce aux cotisations prélevées sur ce revenu.

Débloquer 20 milliards d’euros est possible, c’est une question de choix politique. À titre d’exemples, il est proposé dans cette campagne de supprimer les exonérations de cotisations patronales, représentant un manque à gagner de 66 milliards d’euros en 2019, de taxer les prélèvements financiers au même taux que les cotisations patronales, ou encore de mettre en place une égalité salariale réelle entre les sexes, qui permettrait de dégager 24,4 milliards d’euros grâce à la hausse des cotisations sociales ainsi engendrées par l’augmentation du salaire des femmes.

Le revenu étudiant, un facteur de justice sociale

Quels seraient les effets concrets d’une telle mesure ? Premièrement, elle représenterait un outil d’égalisation des chances permettant de gommer certaines des inégalités sociales face aux études. En effet, elle devrait encourager les étudiants les plus défavorisés à entrer plus massivement, et pour un parcours plus long, dans l’enseignement supérieur. Car même si les ressources financières ne sont pas le seul facteur explicatif de la sous-représentation des classes populaires dans les études supérieures, elles restent indéniablement un élément déterminant la trajectoire scolaire et étudiante. Le calcul coût-avantage des études, calcul qui pousse souvent les jeunes des classes les plus populaires à opter pour de plus courtes études afin d’entrer rapidement sur le marché du travail dans le but d’obtenir un revenu le plus tôt possible, serait ainsi fondamentalement modifié par l’introduction d’un revenu étudiant, qui aiderait à pencher en faveur de la poursuite des études.

Une redistribution des revenus permettrait de démocratiser l’enseignement supérieur.

Il faut malgré tout garder en tête que ce revenu ne permettrait évidemment pas d’effacer toutes les inégalités sociales face au système éducatif ; il serait même probablement reversé en sa plus grande partie aux étudiants issus des milieux sociaux les plus favorisés puisque ceux-ci sont sur-représentés dans les études supérieures [7]. Néanmoins, en opérant une redistribution des revenus primaires vers des catégories de population particulièrement précarisées, le revenu étudiant resterait tout de même un formidable vecteur de justice sociale et de démocratisation de l’enseignement supérieur. Pour autant, un tel projet ne saurait se réduire aux questions, pourtant essentielles, de redistribution économique ; il permettrait également une revalorisation de la société dans son ensemble, en fournissant au marché de l’emploi des travailleurs mieux formés, donc plus qualifiés et plus compétents.

Un premier pas vers un nouveau modèle de société

La question du revenu étudiant est donc un enjeu sociétal permettant la refonte d’un modèle de formation ainsi dégagé des impératifs économiques et réorienté vers les besoins vitaux de la société. Dans la dynamique capitaliste actuelle, l’étudiant est pensé comme un investisseur [8]. Il investit de l’argent au cours de ses études pour pouvoir le récupérer plus tard, une fois engagé sur le marché du travail. Ainsi la logique d’investissement s’accompagne nécessairement d’une logique de rentabilité, l’étudiant oriente ses études et sa formation vers les secteurs d’activité économique les plus lucratifs et pas nécessairement les plus utiles socialement, ni forcément en fonction de ceux qui l’intéressent le plus. En sortant de cet impératif de rentabilité des études, l’étudiant aura la possibilité d’orienter sa formation vers des emplois soit avec une plus grande utilité sociale, ou soit plus proches de ses centres intérêts réels. Si à l’heure actuelle les formations orientées vers les domaines écologiques où l’action sociale ne sont que peu développées, c’est aussi parce que ce sont des secteurs considérés – encore – comme peu rentables.

Dans la dynamique capitaliste actuelle, l’étudiant est pensé comme un investisseur.

Le revenu étudiant doit ainsi s’accompagner de réformes de l’enseignement supérieur, octroyant plus de ressources aux universités, développant des parcours de formation tournés vers l’environnement, les soins, l’éducation, la recherche… Il s’agit d’une question d’intérêt général. C’est un projet global qui permettrait de subvertir certaines dynamiques inhérentes au capitalisme pour se diriger vers une société plus juste, plus égalitaire, plus écologique et plus inclusive. On peut également retrouver ces enjeux et perspectives dans les propositions et les initiatives en faveur d’un salaire à vie. Si celui-ci n’est pas au programme de la campagne Étudier c’est travailler, il reste au cœur des discussions entre militants, et pourrait, à l’avenir, faire l’objet de nouvelles luttes et de nouveaux engagements.

1 Observatoire national de la Vie Etudiante, Enquête nationale des conditions de vie étudiant.e.s 2016, Situation économique et finanière des étudiant.e.s.

2« En 2019, le gouvernement supprime 35 millions d’euros du budget de la vie étudiante | Public Senat». Consulté le 29 septembre 2020. https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/en-2019-le-gouvernement-supprime-35-millions-d-euros-du-budget-de-la-vie.

3 Observatoire national de la Vie Etudiante, Enquête nationale des conditions de vie étudiant.e.s 2016, l’activité rémunérée des étudiant.e.s http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiche_activite_remuneree_CdV_2016.pdf

4« Proposition de résolution no 2751 invitant le Gouvernement à la mise en place d’un revenu étudiant ». Assemblée nationale. Consulté le 29 septembre 2020. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2751_proposition-resolution.

5Campagne lancée par l’Union de Etudiants Communistes le 2 Septembre 2020 dans le but de receuillir 10 000 signatures à la pétition pour un revenu étudiant.

6« Comment mettre en place un tel revenu ? – Étudier c’est travailler ». Consulté le 29 septembre 2020. https://etudier-cest-travailler.fr/index.php/comment-mettre-en-place-un- tel-revenu/

7Observatoire des inégalités. « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l’enseignement supérieur ». Consulté le 29 septembre 2020. https://www.inegalites.fr/les-milieux-populaires-largement-sous-representes-dans-l-enseignement-superieur.

8Voir les travaux d’Aurélien Casta : CASTA Aurélien, Un salaire étudiant : Financement et démocratisation des études, Paris, La Dispute, Travail et salariat, 2017, 155 p.