Andrés Manuel López Obrador a entamé la « quatrième transformation » (4T) du Mexique en 2018. Malgré la pandémie de Covid-19 qui touche durement le pays, le président mexicain entend maintenir le cap de sa transformation, à savoir une rupture discrète avec les politiques antérieures visant à bâtir une république forte et protectrice, tant sur le plan social qu’économique et international. Un agenda qui n’est pas sans contradictions.

À l’arrivée de l’aéroport international Benito-Juárez de Mexico, de nombreux drapeaux mexicains flottent. Signe, sans doute, d’un gouvernement dont l’ambition affichée est de « régénérer » – en référence au parti-mouvement Mouvement de régénération nationale, Morena, qui a permis l’élection d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) à la présidence – une république souveraine. Cette entreprise passe par ce qui est appelée la « quatrième transformation » – 4T, qui désigne la politique menée par le gouvernement fédéral du Mexique depuis l’élection de AMLO en 2018. C’est une expression, d’abord employée par le président et ses partisans puis généralisée, qui a pour but d’inscrire la politique de l’actuel président dans la lignée des trois grandes transformations passées du pays : la première correspond à la guerre d’indépendance du Mexique (1810-1821), la deuxième à la réforme laïque (1857-1860) et la troisième à la Révolution mexicaine (1910-1920).

Une offensive contre la corruption réussie ?

Elle touche en premier lieu les institutions. Après avoir introduit dans la loi un équivalent du Référendum d’initiative citoyen – RIC, le gouvernement dirigé par Andrés Manuel López Obrador a ajouté de nouveaux articles dans la constitution mexicaine. Entre autres, le président peut désormais être jugé, durant son mandat, pour trahison à la patrie, fait de corruption ou tout autre délit grave d’ordre commun par le Sénat. Le président ne sera puni que si le Sénat réunit une majorité des deux tiers. La peine encourue sera la fin immédiate du mandat du président et l’interdiction à vie d’exercer un mandat public[1]. Depuis le mandat de Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), la corruption du président est une constante dans la vie publique mexicaine. De fait, Salinas est connu pour avoir privatisé partiellement les autoroutes mexicaines ce qui a profité à sa société autoroutière. Felipe Calderón, lui est connu pour avoir lancé la meurtrière guerre contre le narcotrafic qui a toutefois permis la croissance du cartel de Sinaloa, cartel dont les liens avec Calderón se font chaque jour plus limpides. Cette modification de la Constitution vise donc à mettre fin à ce phénomène.

Toutefois – et on pourra penser au cas de Dilma Rousseff au Brésil – cette possibilité dans la Constitution peut être utilisée pour d’autres buts, moins vertueux, que la lutte contre la corruption comme la protection de puissants intérêts privés. En effet, on peut très bien imaginer qu’une accusation à l’encontre du président fondée sur des faits fictifs commence à circuler dans la presse, retourne une ample majorité des citoyens contre lui et permet, in fine, de faire condamner le chef de l’État par le Sénat sans que la supercherie n’apparaisse. Le Mexique a, après tout, été classé au 143ème rang de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Théoriquement, la cohérence de cette mesure est critiquable. AMLO reconnaît régulièrement, d’une part, que le souverain légitime est le peuple. D’autre part, il donne la possibilité aux sénateurs, qui ne sont que des représentants du peuple en nombre réduit, de défaire l’élection du président, qui est une décision du peuple, sans avoir à aucun moment à consulter le supposé souverain légitime.

La lutte contre la corruption ne se limite pas qu’à la création d’un contre-pouvoir au pouvoir présidentiel. Cela passe aussi par une réforme globale du système juridique. En effet, une réforme de la justice, via la modification de sept articles de la Constitution et l’introduction de deux lois fédérales, est en train d’être approuvée par le Congrès mexicain. La Cour suprême de la Justice ne pourra s’occuper dès lors, si cette réforme venait à passer, que d’aspects purement constitutionnels ou d’aspects relevant de traités internationaux. De plus, toute nouvelle décision établira une jurisprudence à caractère national dès la première fois alors que pour l’instant ce n’est qu’au bout de cinq fois. Cela aura pour conséquence de réduire l’opacité juridique et d’accélérer l’administration de la justice. Cette réforme a aussi pour ambition d’éradiquer le népotisme régnant dans la nomination des magistrats, via de nouvelles facultés institutionnelles, la solidification des carrières judiciaires, et l’instauration d’une évaluation éthique des magistrats tous les six ans dont l’issue est leur maintien ou non[2].

« C’est pourquoi Morena cherche à faire passer la Ley de Banco de Mexico […]. Cela constitue une attaque claire à l’un des piliers du néolibéralisme : l’autonomie de la banque centrale. »

Au niveau financier, la lutte contre la corruption est notamment menée par l’Unité d’intelligence financière (UIF)[3]. En 2019, première année du mandat effectif de AMLO, celle-ci a présenté 177 dénonciations concernant des dépôts et retraits de provenance illicite ou liés au financement terroriste tandis qu’elle en a présenté 129 en 2020. En comparaison, durant le sexennat précédent d’Enrique Peña Nieto, l’UIF a fait en moyenne moins d’une centaine de dénonciations par an. Au total, les dépôts concernés dépassent le montant de 321 milliards de pesos soit l’équivalent d’environ 13 milliards d’euros tandis que les retraits dépassent celui de 289 milliards de pesos, soit au total l’équivalent d’un dixième du budget fédéral annuel du Mexique[4]. Elle a aussi fait bloquer pour la même raison 12 191 comptes, évalués en dollars, pour un montant total de l’ordre de 1 milliard de pesos mexicains[5].

Pour l’heure, les dollars qui se trouvent dans les mains des banques mexicaines, qu’ils proviennent de compte bloqué, d’envoi par les migrants mexicains ou autre, peuvent soit être vendus, soit être rapatriés aux États-Unis. Toutefois, à cause d’une série de décisions prise par le Département du Trésor des États-Unis, le nombre d’opérations financières en dollars que les banques mexicaines peuvent faire, ainsi que leurs montants, se sont vus être limités. En conséquence, les banques mexicaines se retrouvent obligées de conserver des dollars, dont le volume augmente à la suite d’opérations de congélation menées par l’UIF ou avec le flux des remises migratoires. C’est pourquoi Morena cherche à faire passer la Ley de Banco de Mexico (la loi de la Banque du Mexique). Cette loi vise à faire en sorte que la Banque centrale du Mexique achète automatiquement les surplus de dollars en échange de pesos mexicains. Ces dollars se retrouveraient ensuite dans les réserves internationales du pays.

Cela constitue une attaque claire à l’un des piliers du néolibéralisme : l’autonomie de la banque centrale. Alors que le Sénat avait approuvé la réforme le 9 décembre 2020, le 14 décembre l’agence de notation Moody’s a averti que si cette réforme venait à passer, la note du Mexique s’en trouverait affectée tandis que le pesos mexicain perdait de sa valeur relativement au dollar (le 9 décembre, le dollar valait 19,93 pesos, le 14, il en vaut 20,201). Le 15 décembre 2020 la réforme est suspendue. Cette réforme était censée être examinée à nouveau en février dernier mais il n’y a pas eu d’avancée notable et elle est donc pour l’heure congelée. Les marchés financiers ont donc réussi à bloquer une timide réforme affectant l’autonomie de la Banque centrale mexicaine dont l’un des buts était de permettre la réinjection de liquidités issues de la lutte contre la corruption dans l’économie mexicaine. L’amélioration des conditions économiques ne semble donc pouvoir se faire que dans la mesure où le cadre néolibéral est respecté.

Un chemin cahoteux vers une république protectrice

L’un des premiers effets de la 4T a été une amélioration rapide des conditions de vie des plus précaires via notamment des bourses attribuées directement par le nouvel organisme fédéral « El Banco del Bienestar » – la Banque du bien-être. Ce système de bourse, ainsi qu’un droit à la mobilité et un droit au développement intégral pour les jeunes, font désormais partie de la Constitution mexicaine[6].

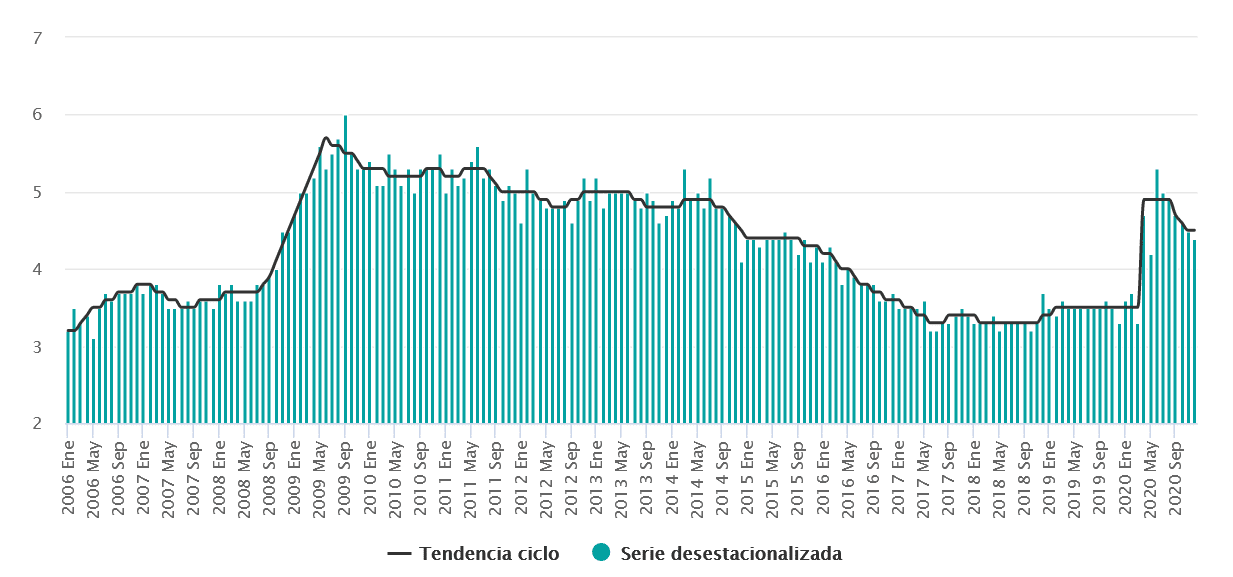

Les revenus de bons nombres de petits paysans ont aussi pu s’accroître grâce à un système de prix garanti pour des produits de base tel le riz, les haricots, le maïs, etc. Ce système continue d’ailleurs de s’étendre tandis que le salaire minimum continue de grimper : après l’avoir augmenté de 16% en 2019, le gouvernement mexicain l’a encore augmenté de 20% en 2020 et de 15% en 2021. Le salaire horaire s’établit donc maintenant à 17,7 pesos. Ces relèvements successifs n’ont pas entraîné une hausse du chômage, celui est resté à un niveau inférieur à 5% et son augmentation est sans doute dans une large part due à la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, l’inflation cumulée sur la période janvier 2019 – décembre 2020 se situe à un niveau acceptable de 6% d’après les chiffres avancés par l’« Instituto Nacional de Estadística y Geografía » (Institut national de statistiques et géographie, INEGI). Tout cela laisse donc penser que la 4T bénéficie réellement sur le plan des revenus à l’ensemble des classes populaires mexicaines.

Cette politique d’aides et d’augmentation des revenus visent, en particulier, à diminuer la délinquance et la criminalité[7] en évitant que la population ne soit tentée de survivre en volant ou en servant des cartels de narcotrafiquants. Cette politique, conjuguée à la création de la Garde nationale, une garde qui a été créée à partir de l’armée mexicaine et qui est chargée de protéger la paix et les citoyens, a pour l’heure un bilan mitigé. Certes, le nombre de vols, séquestrations et féminicides a diminué, relativement à novembre 2018, de l’ordre de 30 %. Mais, dans le même temps, les extorsions et homicides douloureux ont respectivement augmenté de 12,7 % et 7,9 %[8].

Outre la volonté de créer un pays plus sûr, AMLO et son gouvernement entendent aussi mettre en place un système de santé gratuit et universel. Il existe une sécurité sociale mexicaine qui prend en charge une partie des coûts de soins publics mais elle ne concerne que ceux qui cotisent. Ceux qui ne cotisent pas représentent environ 69 millions de personnes, soit à peu près la moitié de la population totale. Cette partie de la population était prise en charge par le Seguro Popular. Mais cet institut était inefficace et corrompu : un manque de médicaments était déploré régulièrement tandis qu’une partie non négligeable des dépenses, que ce soit pour acheter des médicaments, payer des salaires ou autres, était de fait des dépenses non justifiées. Il a été remplacé début 2020 par l’« Instituto de Salud para el Bienestar » (Institut de santé pour le bien-être, INSABI), un institut décentralisé fédéral. Il vise à terme à incorporer tous les centres de santé et hôpitaux publics, qu’ils soient fédéraux ou étatiques, en mauvais état[9] ou non et ce dans le but de garantir un accès aux soins gratuits et pour tous. Pour l’heure, 14 États sur 23 ont accepté de s’insérer dans ce nouveau système[10] et la création de l’INSABI s’est accompagnée d’un investissement supplémentaire prépandémique de 40 milliards de pesos pour recruter le personnel manquant, rénover les hôpitaux en mauvais état, etc.

Mais l’action transformatrice dans le domaine de la santé de la 4T ne se limite pas qu’aux soins. Elle incorpore aussi une dimension préventive : depuis septembre 2020, tous les produits alimentaires sont obligés de signaler, à l’aide de gros hexagones noirs, s’ils contiennent trop de sucres, trop de graisses saturées, trop de sel ou s’ils sont trop énergétiques. La première cause de mortalité au Mexique n’est pas les agressions physiques (au cinquième rang en 2019 avec 36 661 morts) mais en réalité les maladies cardiovasculaires (156 041 morts) suivies par le diabète (104 354 morts)[11]. Par ailleurs, 70 % de la population est en surpoids et quasiment un tiers est obèse[12]. Le Mexique fait donc face à une véritable épidémie et cette mesure s’entend comme un moyen de protection de la population face à la prédation des grandes multinationales, comme Coca-Cola dont les produits et la publicité sont présents quasiment partout au Mexique, que ce soit dans la plus petite supérette ou dans la moindre fête de famille.

La réforme des retraites de la 4T vise elle aussi à modifier en profondeur la structure de l’ordre économique et social. Au Mexique, celle-ci se fait par capitalisation privée. C’est un héritage du tournant néolibéral qu’a pris le pays dans les années 80[13]. Les pensions des travailleurs sont donc gérées par des fonds privés (désignés par Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORES) qui prélèvent, en particulier, des commissions sur celles-ci. La Ley del IMSS (la loi de la Sécurité sociale) et la Ley de Sistema del Ahorro para el Retiro (la loi du Système d’épargne pour la retraite) visent à plafonner ces commissions : de 0,98% actuellement, celles-ci pourront au plus être égale désormais à la moyenne arithmétique des commissions aux États-Unis, à la Colombie et au Chili, soit 0,54%[14]. Le gouvernement de la 4T entend donc limiter la liberté des AFORES dans le choix du niveau des commissions afin de garantir des pensions plus élevées.

« On peut donc s’attendre à ce que la part du budget fédéral allouée aux retraites augmente conséquemment, ce qui pose la question épineuse de l’équilibre budgétaire. »

Toujours dans l’optique d’augmenter le niveau des pensions, les cotisations patronales augmenteront progressivement, passant de 5,15% à 13,88%, tandis que la cotisation salariale restera bloquée à 1,13%. L’État augmentera graduellement sa part de 6,5% à 15% (cela ne concerne que les travailleurs qui gagnent entre 1 et 15 fois le salaire minimum) et la pension minimale de 3 289 pesos sera portée à 4 445 pesos. La durée de cotisation nécessaire pour toucher sa pension minimale sera dans le même temps abaissée progressivement, passant de 1 250 semaines à 1 000 semaines[15]. Cette réforme a donc aussi pour objectif d’améliorer les conditions de départ à la retraite. Cependant, cette réforme va renforcer l’intérêt pour les employeurs d’employer des personnes à bas salaires étant donné que les cotisations patronales vont augmenter pour tous les salaires. Un effet probable de cette réforme est donc une baisse du salaire moyen. Or cette réforme prévoit aussi une augmentation de la la contribution de l’État mexicain vis-à-vis des bas salaires. On peut donc s’attendre à ce que la part du budget fédéral allouée aux retraites augmente conséquemment, ce qui pose la question épineuse de l’équilibre budgétaire. Ce qui explique pourquoi cette réforme a pu se faire sans opposition véritable du patronat mexicain.

En revanche, la partie de la réforme ayant attrait aux commissions des Afores a suscité une levée de boucliers immédiate. En effet, dès que la réforme a été connue, les secteurs financiers ont fait part de leurs inquiétudes de voir lesdites commissions plafonnées, faisant valoir que ce plafonnement était contraire au nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Ce traité de libre-échange a été signé le 30 novembre 2018, deux jours avant l’entrée en fonction d’AMLO en tant que président et a commencé à être appliqué le 1er juillet 2020 suite à quelques négociations supplémentaires entre les trois pays. Il est beaucoup plus volumineux que son prédécesseur, l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna), 34 chapitres contre 22 et traite de domaines nombreux comme, par exemple, l’énergie ou les « bonnes pratiques régulatrices ». En lien avec ce dernier sujet, ce traité prévoit l’utilisation de tribunaux d’arbitrage pour régler des différends entre investisseurs et États[16]. Les investisseurs mexicains, à la différence des investisseurs nord-américains, peuvent d’ailleurs porter les affaires à la fois devant les cours locales du pays et à la fois devant les tribunaux internationaux prévus par le traité. Les secteurs financiers peuvent donc profiter d’une asymétrie du traité désavantageuse pour l’État mexicain pour obtenir gain de cause et, in fine, briser le plafonnement des commissions.

« Autrement dit, AMLO est en train de réaliser une exclusion douce du secteur privé du domaine de l’énergie. Mais des représentants d’entreprises privées ont déjà fait part de leur volonté de porter plainte dans le cadre de l’ACEUM et il n’est donc pas dit qu’AMLO parvienne à ses buts. »

Un autre secteur clé où l’ACEUM et sa possibilité d’arbitrage risquent d’interférer avec la 4T est le domaine énergétique. Certes, l’ACEUM reconnaît la souveraineté du Mexique sur ses hydrocarbures et n’empêche pas les expropriations indirectes. Mais, dans le même temps, il prévoit des mécanismes pour assurer une sécurité juridique aux investisseurs, importateurs, exportateurs et prestataires de service dans le domaine énergétique. Or, la politique énergétique d’AMLO vise, entre autres, à assurer l’autonomie du pays et à renforcer le rôle de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entreprise publique chargé de l’exploration, de la production, du raffinement et de la distribution du pétrole, ainsi que de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), l’équivalent mexicain d’EDF. En particulier, de nouveaux investissements dans PEMEX et CFE sont en cours, tout nouveau contrat de pétrole ne pourra être attribué qu’à PEMEX et la CFE va devenir la source d’électricité prioritaire[17]. Autrement dit, AMLO est en train de réaliser une exclusion douce du secteur privé du domaine de l’énergie. Mais des représentants d’entreprises privées ont déjà fait part de leur volonté de porter plainte dans le cadre de l’ACEUM et il n’est donc pas dit que López Obrador parvienne à ses fins.

Outre l’ACEUM, une autre épine dans le pied de la 4T est de nature financière. Si en 2019 la dette publique n’a pas varié par rapport à 2018 (11 000 milliards de pesos, 45% du PIB environ), ce n’est pas le cas pour l’année 2020. Au contraire, celle-ci, du fait de la pandémie de Covid-19 et de la dépréciation subite du pesos par rapport au dollar au courant du second trimestre 2020, a augmenté de 7 points de PIB (soit 12 000 milliards de pesos). Dans le même temps, on estime que le PIB du Mexique a diminué de l’ordre de 10 % en 2020. L’économie mexicaine a certes recommencé à croître, de l’ordre de 12% au troisième trimestre 2020, et le niveau de prélèvement d’impôts s’est maintenu relativement à 2019, ce qui est notable compte-tenu de la dégradation du contexte économique, mais il n’est pas certain que cela suffise à calmer les agences de notations. D’autant plus qu’AMLO entend financer la 4T en utilisant toujours les mêmes sources : la lutte contre la corruption et l’austérité républicaine, excluant en particulier toute hausse d’impôts.

Ndlr : l’austérité républicaine consiste à diminuer les salaires des dirigeants de l’État et hauts-fonctionnaires, ainsi que toutes les dépenses inutiles effectuées au bénéfice de la classe politique.

Réaffirmation sur le plan international

Si la signature de l’ACEUM a sans doute permis de satisfaire les États-Unis, il est peu probable que celui-ci apprécie l’affirmation du Mexique sur le plan international sous la 4T. Le Mexique est connu pour favoriser les solutions diplomatiques pacifiques pour résoudre les conflits : il s’est par exemple opposé à la guerre en Irak en 2003. Cette réputation lui a permis de recevoir le soutien de 187 États sur les 195 composant l’ONU pour siéger de 2021 à 2022 au Conseil de sécurité dans le but d’y promouvoir les solutions multilatérales ainsi que le respect des droits humains. La prise de position du Mexique devant l’ONU pour une répartition plus équitable des vaccins contre le Covid-19 s’inscrit dans cette perspective.

C’est aussi dans cette idée de respect des droits humains que le Mexique avec la 4T a renoué avec sa tradition d’asile politique – l’un des cas les plus connus d’asile accordé étant sans doute celui de Léon Trotski en 1937. En effet, alors qu’Evo Morales tentait de fuir la Bolivie à la suite du coup d’État, AMLO lui a offert l’asile politique et a affrété un avion de l’armée mexicaine pour le ramener. Au bout du compte, cette opération a permis au Mexique de s’affirmer par rapport aux États-Unis, ces derniers ayant pris une part active dans le coup d’État en Bolivie, de construire une image de pays progressiste et de renforcer les liens avec la Bolivie (le Mouvement vers le socialisme (MAS), parti dirigé par Evo Morales étant revenu au pouvoir)[18].

Cette politique internationale qui vise à s’affirmer comme une puissance souveraine et qui conduit donc parfois à s’opposer aux États-Unis n’a pas conduit AMLO à s’aliéner le soutien du peuple mexicain et ce alors même que les élites médiatiques ont tendance à s’aligner sur le voisin du nord. D’une manière plus globale, la politique protectrice et visant à affirmer le peuple comme sujet qu’est la 4T bénéficie d’un ample soutien, la popularité de López Obrador s’établissant fin janvier 2021 à 60%. Mais les dangers, qu’ils soient financiers, juridiques, internationaux ou relevant de grands intérêts privés s’amoncellent et pourraient venir à bout des fragiles fondations républicaines qui sont en train d’être mises en place. Ce dont AMLO semble avoir conscience : « Je suis convaincu que le meilleur moyen d’éviter les reculs dans l’avenir dépend en bonne partie de la poursuite de la révolution des consciences afin de créer pleinement un changement de mentalité qui, au moment venu, se transformera en volonté collective, prête à défendre ce qui a été obtenu au profit de l’intérêt public et de la nation. »[19]

Sources :

[1] : Article 110 de la Constitution mexicaine, paragraphe 3 : « Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. »

[2] : BALLINAS, V. et BECERRIL, A., « Comisiones del Senado aprobarán Reforma Judicial de AMLO », La Jornada, 25/11/2020. Disponible ici : https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/25/comisiones-del-senado-aprobaran-reforma-judicial-de-amlo-7539.html

ANIMAL POLÍTICO, « Senado aprueba en lo general y lo particular la reforma judicial de AMLO », Animal Político, 27/11/2020. Disponible ici : https://www.animalpolitico.com/2020/11/aprueban-comisiones-reforma-judicial-pleno-senado/

[3] : On aurait aussi pu parler de la reprise en main par l’État mexicain des fiducies mises en place par le passé dont le but était le développement de différents secteurs (agriculture, éducation, transition énergétique, défense …) qui ont en réalité permis d’opérer des transferts d’argent publique en direction du privé de manière plus ou moins opaque. Rien que dans la recherche scientifique et l’innovation technologique, le montant du transfert dépasse les 41 milliards de pesos. Cf ANIMAL POLÍTICO, « AMLO pide auditoría a fideicomisos tras su desaparición ; Conacyt denuncia transferencias a particulares », Animal Político, 21/10/2020. Disponible ici : https://www.animalpolitico.com/2020/10/amlo-ordena-auditar-fideicomisos-despues-desparicion-conacyt/

[4] : Tiré de la conférence de presse matinale du gouvernement fédéral mexicain datant du 04/03/2020. Voir : https://lopezobrador.org.mx/2020/03/04/129244/

Pour un article faisant un bilan de l’action de l’UIF sous le mandat de M. Nieto, voir GUTIÉRREZ, F., « Número de denuncias de la UIF cayó el último año de Peña Nieto », El Economista, 18/03/2019. Disponible ici : https://www.eleconomista.com.mx/economia/Numero-de-denuncias-de-la-UIF-cayo-el-ultimo-ano-de-Pena-Nieto-20190318-0066.html

[5] : On a pris comme base de conversion 1 $ = 20 pesos mexicains.

[6] : Article 4 de la Constitution mexicaine.

[7] : Sur le sujet plus spécifique de la violence qui est un sujet central au Mexique, voir REYGADA, L., « Mexique : Lopez Obrador face au défi de la violence », LVSL, 01/02/2020. Disponible ici : https://lvsl.fr/mexique-amlo-defi-violence/

[8] : Tiré du Segundo Informe de Gobierno datant du 01/09/2020. Voir : https://lopezobrador.org.mx/2020/09/01/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-su-segundo-informe-de-gobierno/

L’Informe de Gobierno est un bilan annuel réalisé par le gouvernement fédéral sur son action.

[9] : Le nombre d’hôpitaux abandonnées, saccagées ou dont la construction n’était pas terminée était de 401 au moment de l’arrivée au pouvoir d’AMLO d’après le Seconde Informe de Gobierno.

[10] : Les neuf États restants étant gouvernés par des opposants politiques à AMLO. Voir : CRUZ MARTÍNEZ, Á., « Desde hoy, la gratuidad de servicios en hospitales de alta especialidad », La Jornada, 01/12/2020. Disponible ici : https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/01/desde-hoy-la-gratuidad-de-servicios-en-hospitales-de-alta-especialidad-8033.html

[11] : STATISTA, « Principales causas de mortalidad según el número de defunciones registradas en México en 2019 », Statista Research Department, 10/2020. Disponible ici : https://es.statista.com/estadisticas/604151/principales-causas-de-mortalidad-mexico/

[12] : INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, « La Obesidad en México », Gobierno de México, 19/01/2016. Disponible ici : https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-en-mexico

[13] : CHINAS SALAZAR, D. D. C., « La privatización del sistema de pensiones en México. Reforma a la ley del ISSSTE. », Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 2007.

Disponible ici : https://cdsa.aacademica.org/000-066/1495.pdf

[14] : Si cette moyenne venait à augmenter, le plafond resterait cependant bloqué à 0,54%.

[15] : EL ECONOMISTA, « Principales cambios con la reforma al sistema de pensiones de México », El Economista, 11/12/2020. Disponible ici : https://www.eleconomista.com.mx/economia/Principales-cambios-con-la-reforma-al-sistema-de-pensiones-de-Mexico-20201211-0035.html

MONROY, J., « AMLO propone tope a cobro de comisiones por manejo de afores », El Economista, 25/09/2020. Disponible ici :

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-propone-tope-a-cobro-de-comisiones-por-manejo-de-afores-20200926-0003.html

[16] : ECIJA México, S.C., « México : El Arbitraje de Inversión y el T-MEC », ECIJA, 02/07/2020. Disponible ici : https://ecija.com/sala-de-prensa/mexico-el-arbitraje-de-inversion-y-el-t-mec/

ALARCÓN, G. L., MANZANO, P., MATSUI, C. et DUQUE, P., « México : T-MEC disposiciones para la resolución de controversias entre inversionistas y estado : principales diferencias para México », DLA Piper, 26/10/2020. Disponible ici :

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=37b9a103-56fb-470f-a838-b96b0a929bda

[17] : ALEGRÍA, A., « CFE invertirá más de 381 mil millones de pesos en seis años », La Jornada, 22/01/2021. Disponible ici : https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/22/economia/cfe-invertira-mas-de-381-mil-millones-de-pesos-en-seis-anos/

NAVA, D., « Pide AMLO a reguladores privilegiar a Pemex y CFE », El Financiero, 04/08/2020. Disponible ici : https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-lee-la-cartilla-a-reguladores-energeticos-les-pide-ajustarse-al-fortalecimiento-de-cfe-y-pemex

[18] : On aurait aussi pu parler de l’offre d’asile politique à Julian Assange, de la mise en place de procédures de contrôle sur les agents étrangers ou encore de la critique d’une procédure de la Drug Enforcement Administration (DEA), agence fédérale nord-américaine. À ce sujet, on pourra consulter respectivement : PÉREZ, M., « México ofrece asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks », El Economista, 04/01/2020. Disponible ici : https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-ofrece-asilo-politico-a-Julian-Assange-20210104-0013.html

LOPEZ, O., « México aprueba una reforma que restringe a los agentes extranjeros, expertos dicen que es una represalia contra EE. UU. », The New York Times, 15/12/2020. Disponible ici : https://www.nytimes.com/es/2020/12/15/espanol/america-latina/mexico-agentes-estados-unidos.html

ANIMAL POLÍTICO, « Hay muchísimos errores, hicimos lo correcto: AMLO tras críticas de EU por caso Cienfuegos », Animal Político, 18/01/2021. Disponible ici : https://www.animalpolitico.com/2021/01/hicimos-correcto-amlo-criticas-eu-cierre-caso-cienfuegos/

[19] : Segundo Informe de Gobierno, op. cit. : « Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que, cuando sea necesario, se convierta en voluntad colectiva, dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. »