En mai 1936, le Front Populaire composé des socialistes (SFIO), communistes (SFIC) et des radicaux, remporte les élections. Aussitôt, les usines sont occupées, la classe ouvrière triomphe. Les premières réformes sociales sont engagées et les accords Matignon sont signés dans la nuit du 7 au 8 juin. Mais l’activité tarde à reprendre. Simone Weil, philosophe partie s’établir en usine, fait le récit de ces grèves dans le numéro 224 de la revue syndicaliste et communiste La Révolution prolétarienne. Pour notre collection « Les grands textes », nous reproduisons des extraits de son article du 10 juin 1936.

Chaque ouvrier, en voyant arriver au pouvoir le parti socialiste, a eu le sentiment que, devant le patron, il n’était plus le plus faible. La réaction a été immédiate. (…)

Mais le facteur essentiel est ailleurs. Le public et les patrons, et Léon Blum lui-même, et tous ceux qui sont étrangers à cette vie d’esclave sont incapables de comprendre ce qui a été décisif dans cette affaire. C’est que dans ce mouvement il s’agit de bien autre chose que de telle ou telle revendication particulière, si importante soit-elle. Si le gouvernement avait pu obtenir pleine et entière satisfaction par de simples pourparlers, on aurait été bien moins content. Il s’agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d’oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes, pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure. Une joie sans mélange.

Oui, une joie. J’ai été voir les copains dans une usine où j’ai travaillé il y a quelques mois. J’ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l’usine avec l’autorisation souriante d’un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d’accueil fraternel. Comme on se sent entre camarades dans ces ateliers où, quand j’y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine ! Joie de parcourir librement ces ateliers où on était rivé sur sa machine, de former des groupes, de causer, de casser la croûte. Joie d’entendre, au lieu du fracas impitoyable des machines, symbole si frappant de la dure nécessité sous laquelle on pliait, de la musique, des chants et des rires. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné pendant tant et tant d’heures le meilleur de sa substance vitale, et elles se taisent, elles ne coupent plus les doigts, elles ne font plus mal. Joie de passer devant les chefs la tête haute. On cesse enfin d’avoir besoin de lutter à tout instant, pour conserver sa dignité à ses propres yeux, contre une tendance presque invincible à se soumettre corps et âmes. Joie de voir les chefs se faire familiers par force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de les voir attendre docilement leur tour pour avoir le bon de sortie que le comité de grève consent à leur accorder. Joie de dire ce qu’on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu’aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Joie de vivre, parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine – le rythme qui correspond à la respiration, aux battements de cœur, aux mouvements naturels de l’organisme humain – et non à la cadence imposée par le chronométreur.

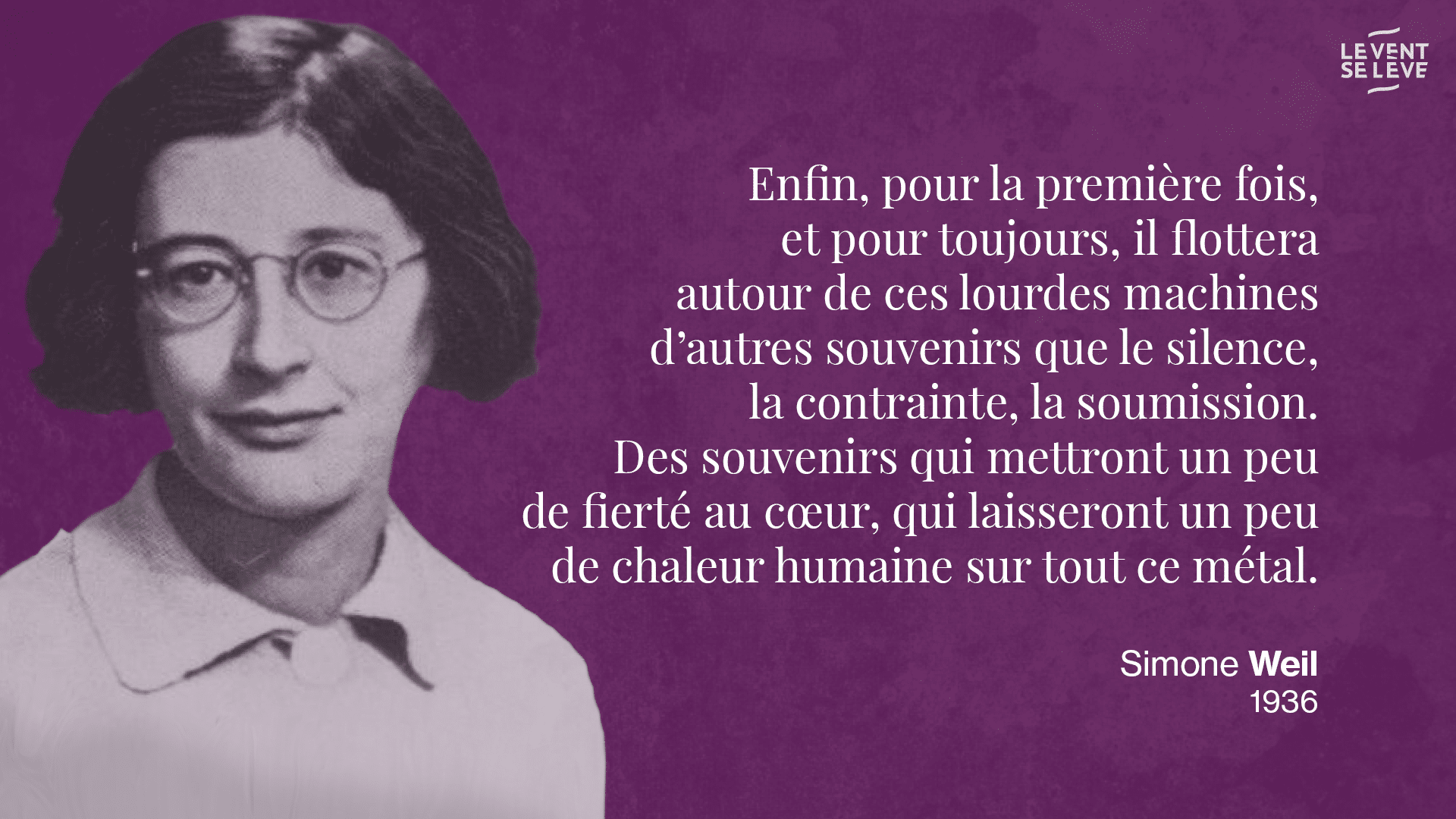

Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours. Mais on n’y pense pas, on est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu’il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois, et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d’autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. (…)

Je m’en voudrais de terminer sur une note triste. Les militants ont, en ces jours, une terrible responsabilité. Nul ne sait comment les choses tourneront. Plusieurs catastrophes sont à craindre. Mais aucune crainte n’efface la joie de voir ceux qui toujours, par définition, courbent la tête, la redresser. Ils n’ont pas, quoi qu’on suppose du dehors, des espérances illimitées. Il ne serait même pas exact de parler en général d’espérances. Ils savent bien qu’en dépit des améliorations conquises le poids de l’oppression sociale, un instant écarté, va retomber sur eux. Ils savent qu’ils vont se retrouver sous une domination dure, sèche et sans égards. Mais ce qui est illimité, c’est le bonheur présent. Ils se sont enfin affirmés. Ils ont enfin fait sentir à leurs maîtres qu’ils existent. Se soumettre par force, c’est dur ; laisser croire qu’on veut bien se soumettre, c’est trop. Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que ceux à qui on a assigné pour seul rôle sur cette terre de plier, de se soumettre et de se taire plient, se soumettent et se taisent seulement dans la mesure précise où ils ne peuvent pas faire autrement. Y aura-t-il autre chose ? Allons-nous enfin assister à une amélioration effective et durable des conditions du travail industriel ? L’avenir le dira ; mais cet avenir, il ne faut pas l’attendre, il faut le faire.