“Populiste”, “bolchévik”, “fasciste” : on ne compte plus les épithètes de cette nature accolées au mouvement des Gilets Jaunes par les éditorialistes. En quelques semaines, la jacquerie des origines a fait place à un vaste mouvement citoyen réclamant à cor et à cri une démocratisation radicale des institutions, notamment via la mise en place d’un RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne). Cette revendication a pris plus d’un observateur à revers, même parmi les soutiens des Gilets Jaunes. C’est que le RIC remet en cause les fondements sur lesquels la République française s’est construite depuis la fin de la Révolution. Il est la manifestation d’une aspiration à la démocratie réelle, frustrée depuis deux siècles, mais qui n’a jamais cessé de hanter la modernité politique.

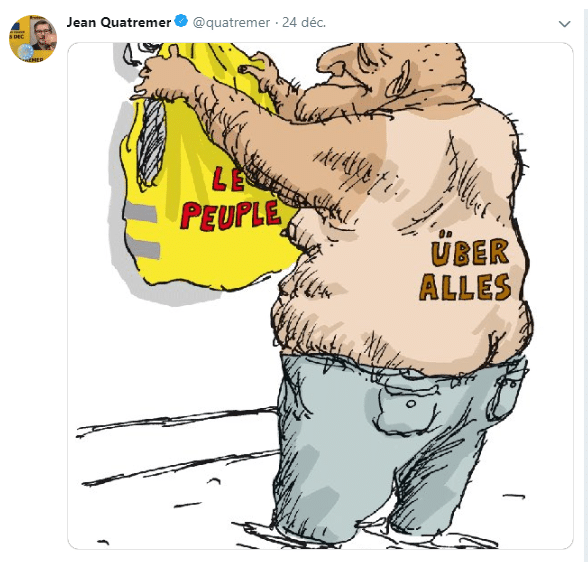

De quoi la peur des Gilets Jaunes et du RIC est-elle le nom ? Le correspondant européen pour Libération Jean Quatremer lâche le mot sur son compte Twitter – qu’il a l’habitude d’utiliser comme base de pilonnage des mouvements sociaux – : « ochlocratie », le pouvoir de la foule.

Quelques tweets plus tard, il ajoute : « fascisme ».

Si cette confusion des registres n’est d’aucune aide pour comprendre le mouvement des Gilets Jaunes, elle en dit beaucoup sur la crainte qu’ils inspirent : l’institution d’une souveraineté populaire illimitée, qui ouvre la voie à toutes les violations de l’Etat de droit. Cette crainte, qui fait sourire lorsqu’elle s’exprime par la voix de Jean Quatremer, s’étend en réalité bien au-delà du petit cénacle des journalistes hostiles au mouvement et des éditorialistes qui hantent les chaînes de télévision. Lorsque Marlène Schiappa affiche son hostilité au RIC car il ouvrirait la voie au rétablissement de la peine de mort, elle se fait la caisse de résonance d’une partie non négligeable de l’opinion, y compris de celle qui est favorable aux revendications sociales des Gilets Jaunes.

On ne peut se contenter d’écarter les objections portées contre le RIC d’un revers de la main, tant il est vrai que le clivage entre partisans et opposants au RIC ne recoupe pas le clivage entre partisans et opposants au pouvoir actuel. C’est que le RIC révèle la fragilité, non seulement du dogme économique dominant et des privilèges, mais aussi des libertés chèrement acquises. Il ouvre la voie à la suppression, en un seul vote, de droits obtenus suite à des décennies de luttes. Ce débat contemporain n’est pas neuf ; il s’inscrit dans une tradition pluriséculaire, sur laquelle il importe de faire un détour pour en saisir tous les enjeux.

Le spectre de Rousseau

La protestation qui s’exprime à travers le mouvement des Gilets Jaunes ne concerne pas simplement les bases constitutionnelles de la Vème République, que d’aucuns jugent “monarchique” ou “bonapartiste”. Elle touche aux fondements sur lesquels s’est construite la République française depuis la fin de la Révolution : la distinction entre élus et citoyens, entre représentants et représentés. On aurait tôt fait d’oublier que cette distinction, aujourd’hui acceptée par la classe politique dans son immense majorité, a été au coeur de tous les débats sous la Révolution Française. Au centre des controverses : le Contrat Social de Rousseau, l’un des textes les plus influents et les plus polémiques de ces derniers siècles. On y trouve théorisé de manière limpide et systématique ce que les Gilets Jaunes réclament aujourd’hui à grand renfort de slogans : la souveraineté populaire.

Rousseau est associé, dans les programmes scolaires, aux “philosophes des Lumières” (Montesquieu, Voltaire, Diderot, D’Alembert…), qui font figure de pères fondateurs de la modernité ; dans l’imaginaire collectif, son nom est inséparable de celui de Voltaire, en face de qui ses cendres reposent au Panthéon, et à qui Victor Hugo l’apparie sans cesse.

On en oublierait presque l’odeur de soufre qui accompagnait Rousseau, et la haine féroce qu’il suscitait de son vivant, parfois au sein même du courant des Lumières. C’est que Rousseau figure résolument à part dans le courant des Lumières françaises. Voltaire ou Montesquieu s’attaquaient à l’absolutisme et appelaient de leurs voeux un “despotisme éclairé”, dont le pouvoir serait équilibré, tempéré, contrebalancé par une série de contre-pouvoirs. Les critiques contemporains de la “monarchie républicaine” française, qui souhaitent un régime parlementaire plutôt que présidentiel, avec une plus stricte séparation des pouvoirs, sont les héritiers, conscients et inconscients, des réflexions de Montesquieu. Celles-ci ne sont cependant d’aucune utilité pour éclairer la lame de fond que représente le mouvement des Gilets Jaunes…

L’ambition de Rousseau est autrement plus radicale. À ses yeux, les savantes distinctions effectuées par Montesquieu entre monarchie absolue et despotisme éclairé, “pouvoir exécutif” et “pouvoir législatif”, sont superficielles. C’est entre “riches” et “pauvres” que se situe, pour Rousseau, l’antagonisme fondamental. Son oeuvre peut se lire comme une recherche des causes de la domination des premiers sur les seconds. Cette obsession a hanté Rousseau, et inspiré à Voltaire ce mot fameux sur ses écrits : “c’est là la philosophie d’un gueux, qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres !.” Un stigmate que Rousseau aimait à retourner, moquant la fausse humanité de “ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien, parce qu’ils ont intérêt à ce que rien n’aille mieux ; qui sont toujours contents de tout le monde, parce qu’ils ne se soucient de personne ; qui, autour d’une bonne table, soutiennent qu’il n’est pas vrai que le peuple ait faim.”

Rousseau voit dans l’accaparement du pouvoir politique par une minorité l’une des causes de la toute-puissance des riches. “Le riche tient la loi dans sa bourse », écrit-il dans le Contrat Social ; en conséquence, “les lois sont utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien ». Or, Rousseau constate que “le riche tient la loi dans sa bourse” dans les régimes parlementaires, dans les monarchies constitutionnelles à l’anglaise, aussi bien que dans les monarchies absolues ; raison pour laquelle il en vient à relativiser considérablement les bienfaits du parlementarisme et du libéralisme politique. Alors que Montesquieu ne tarit pas d’éloges sur les mérites de la monarchie parlementaire anglaise, Rousseau écrit dans le Contrat Social : “le peuple anglais pense être libre. Il se trompe fort. Il ne l’est que durant l’élection du Parlement. Sitôt qu’il est élu, il est esclave, il n’est plus rien ». Peu importe, pour Rousseau, que le peuple soit représenté par un roi ou par un parlement : tant que le processus législatif et la force exécutive échappent à son contrôle, sa souveraineté est usurpée.

Cette réflexion amène Rousseau à penser une forme de démocratie que l’on qualifierait aujourd’hui de directe, par laquelle le peuple exerce un contrôle constant sur ses représentants, et sur les lois qui sont votées – dont le “RIC” est un avatar lointain.

La mise en place d’une démocratie de cette nature est-elle seulement concevable dans le monde contemporain ? Cette problématique a refait surface avec la revendication du RIC, réclamé par les Gilets Jaunes, qui semble s’inscrire à rebours de l’écosystème politique et social du XXIème siècle, marqué par l’individualisme, la dépolitisation, la sur-consommation et le rétrécissement de l’espace public.

Rousseau ne croyait pas à la possibilité d’instaurer une société démocratique. D’une part en effet, le citoyen rêvé par Rousseau est aux antipodes de l’homo oeconomicus individualiste produit par la modernité libérale. Le citoyen du Contrat Social fait abstraction de ses intérêts particuliers ; il est animé d’un esprit patriotique, en vertu duquel il identifie ses intérêts à ceux du corps social tout entier – condition sine qua non à l’apparition d’une volonté générale qui transcende les volontés individuelles. Avec ses concitoyens, il forme bien autre chose que la “société civile” inorganique et marchande promue avec enthousiasme par une grande partie des Lumières ; il forme un “peuple », c’est-à-dire une communauté d’affections, de destin, de projets, de volonté. Rousseau estime que la formation d’un “peuple” de cette nature est impensable à l’ère du triomphe de l’individualisme, qui – écrira Engels quelques décennies plus tard – “désagrège l’humanité en monades, dont chacune possède un principe de vie particulier et une fin particulière » (dans La situation de la classe ouvrière en Angleterre en 1844).

D’autre part (c’est sans doute un obstacle théorique plus important encore), Rousseau constate que les pauvres ont intériorisé l’idée de leur infériorité. Le texte majeur de Rousseau, le Discours sur l’origine de l’inégalité, s’attache à démontrer tout l’arbitraire et la contingence des inégalités qui fracturent la société. Une question lancinante traverse l’oeuvre de Rousseau : pourquoi ces inégalités, qui ne sont fondées sur rien, demeurent-elles pourtant en place ? Ce n’est pas par la force physique que les riches parviennent à asseoir leur domination sur les pauvres : “le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir », écrit-il dans le Contrat Social. Comment les puissants parviennent-ils à transformer “la force en droit » et “l’obéissance en devoir » ? Par la force de ce que Rousseau nomme, de manière assez vague, le “préjugé » (on emploierait aujourd’hui le terme d’« idéologie dominante ») : “de l’extrême inégalité des conditions et des fortunes sortit une foule de préjugés, également contraires à la raison et au bonheur », écrit-il dans le Discours sur l’origine de l’inégalité. Ces “préjugés » ont entériné l’idée que l’asymétrie entre gouvernants et gouvernés, entre riches et pauvres, était inévitable. Situation paradoxale : les pauvres possèdent la puissance suffisante pour cesser d’être à la discrétion de leurs supérieurs et mettre fin à ces inégalités qui ne sont fondées sur rien ; mais, convaincus de leur infériorité, ils acceptent les “fers » qui pèsent sur eux.

Ces deux obstacles à l’apparition d’une véritable démocratie sont liés. Tant que les individus se sentiront impuissants, ils ne chercheront pas à se constituer en peuple souverain ; et tant qu’ils ne se constitueront pas en peuple souverain, ils ne sentiront pas leur puissance. Rousseau était donc sceptique quant à la possibilité de rompre ces “fers ». Pourtant, il avait l’intuition que son oeuvre allait lui survive, et que ses idées demeureraient une source de menace constante pour les puissants. « Vivant ou mort, il les inquiétera toujours », écrit-il dans Rousseau juge de Jean-Jacques à propos de lui-même – avec la modestie qui le caractérise. C’est ainsi que, comme un spectre, Rousseau a plané sur la Révolution française et sur la modernité politique. Les Gilets Jaunes sont un nouvel avatar de ce spectre

Rompre les “chaînes de l’esclavage”, par la “révolution démocratique”

Rompre les “fers” et les “chaînes de l’esclavage” (une expression que Marat emploie comme titre de l’un de ses ouvrages) en dévoilant toute la contingence et l’arbitraire des relations de pouvoir, donner aux pauvres le sentiment de leur puissance et le goût de la démocratie, les inciter à dépasser leur individualité pour se constituer en peuple : telle fut la tâche que se donnèrent les héritiers de Rousseau sous la Révolution française. Rousseau, qui vivait à une époque où le journalisme était encore embryonnaire, ne croyait pas que l’on puisse influer sur les mentalités, qui, pensait-il, resteraient figées ; ce n’est pas un hasard si le journalisme, dont on commence alors tout juste à découvrir le pouvoir d’influence sur les esprits, apparaît comme un moyen d’action privilégié aux partisans de la démocratie sous la Révolution française. “Les infortunés forment les dix-neuf vingtièmes de la nation; ils seront les maîtres dès lors qu’ils connaîtront leurs droits et sentiront leurs forces », écrit Marat en 1789 ; “pour que le peuple veuille jouir de ses droits, il faut qu’il les connaisse », ajoute-t-il : “c’est à ce point où les écrivains doivent s’efforcer d’amener la nation ».

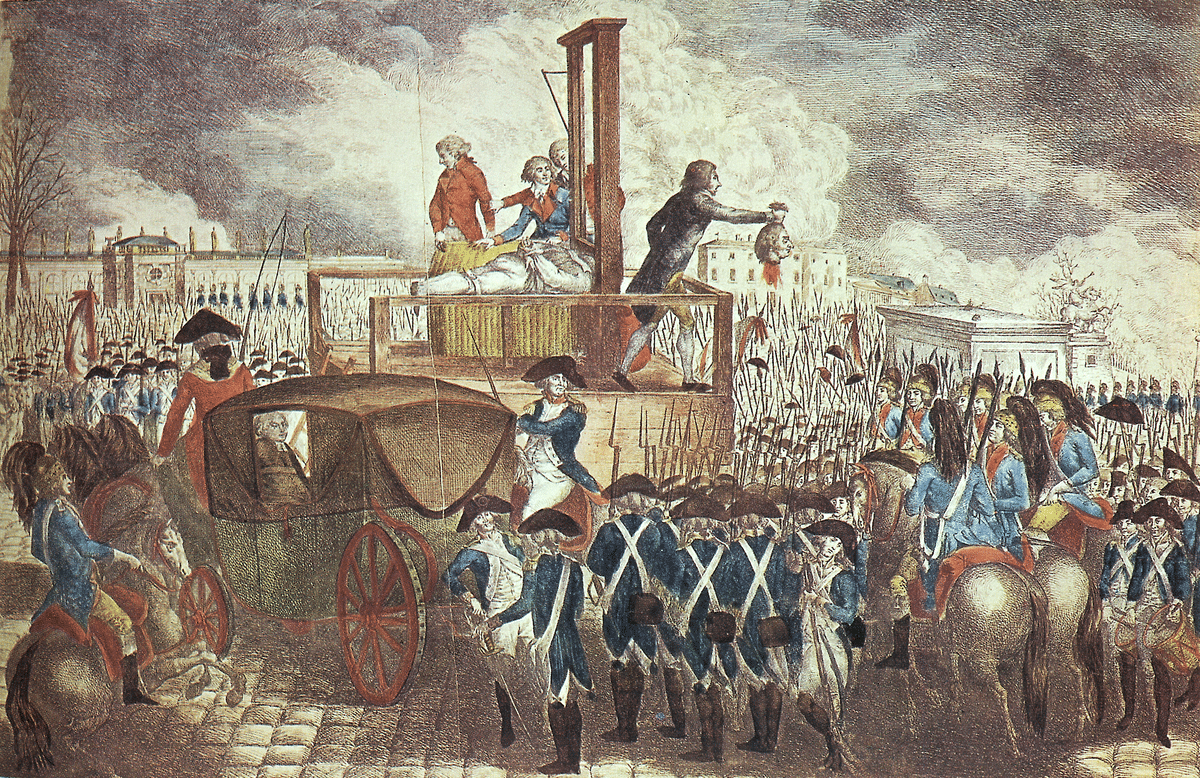

C’est ainsi que la Révolution française devient le théâtre d’une succession de scènes au cours desquelles l’arbitraire et la contingence des inégalités de pouvoir et de richesse semblent apparaître au grand jour aux yeux des contemporains : l’invasion répétée de l’Assemblée nationale par des sans-culottes, l’insurrection victorieuse des esclaves de Saint-Domingue contre les planteurs esclavagistes, l’exécution du roi Louis XVI, que des sans-culottes conduisent à l’échafaud le 21 janvier 1793…

Les hiérarchies les plus évidentes sont renversées, les liens les mieux établis se voient questionnés, les institutions les plus solides menacent de s’ébranler. Un texte du planteur esclavagiste Moreau de Saint-Méry, publié sous couvert d’anonymat, témoigne de la terreur que ce processus a inspiré aux groupes dominants. Esclavagiste métis, Moreau de Saint-Méry s’inquiète pourtant, au commencement de la Révolution, de la remise en cause du “préjugé de couleur » – en vertu duquel les Noirs et les métis étaient considérés comme inférieurs aux Blancs. Il reproche aux députés anti-esclavagistes la virulence avec laquelle ils s’attaquent au “préjugé de couleur” : “tel est l’empire des préjugés lorsqu’ils tiennent à la Constitution d’un pays qu’on ne doit y toucher qu’avec la plus grande circonspection », écrit-il ; les “préjugés”, ajoute-t-il, “sont le ressort caché de toute la machine coloniale ». Les années suivantes, qui ont vu éclater une spectaculaire révolte d’esclaves à Saint-Domingue, ont donné raison aux craintes de Moreau de Saint-Méry. Les “ressorts cachés” des diverses formes de domination sont peu à peu apparus au grand jour sous la Révolution.

C’est la raison pour laquelle la Révolution française a laissé aux groupes sociaux dominants le souvenir d’une épouvantable Saturnale, au cours de laquelle les hiérarchies traditionnellement admises étaient renversées ; il suffit de lire la réaction du Pape à l’exécution de Louis XVI pour s’en convaincre : “comment se fait-il que les Chrétiens soient jugés par des hérétiques, les hommes sains par des malades, les juges par des coupables ? ».

Tocqueville est un observateur lucide de ce processus, qu’il nomme “révolution démocratique” dans le premier tome de sa Démocratie en Amérique. Avant 1789, écrit Tocqueville, les individus considéraient leur infériorité comme “un effet de l’ordre idéal de la nature” ; la Révolution fait perdre à l’inégalité son caractère naturel : “la force apparaît à tous comme la seule raison” de l’état social, et “l’idée de droit », conçue comme gardienne immuable des institutions, disparaît. Le simple exercice de la souveraineté populaire dévoile la contingence des rapports de pouvoir, mais aussi, par là-même, des normes dominantes, qu’il est possible de questionner ou renverser à l’infini. De quoi cette “révolution démocratique” est-elle le nom ? On ne compte plus les mouvements politiques et les courants de pensée qui ont vu dans le processus initié en 1789 la matrice de l’émancipation des opprimés, de Karl Marx à Derrida – qui considère la Révolution française comme un moment clef de la “déconstruction” des normes qu’il théorise -, des révolutions socialistes aux mouvements féministes ou anti-racistes…

Cette “révolution démocratique” est cependant plus ambivalente qu’elle ne le semble au premier abord. Si le processus de déconstruction des pouvoirs et des normes enclenché en 1789 est infini, ne risque-t-il pas d’ouvrir la voie, un jour, à la contestation des Droits de l’Homme ou des libertés individuelles ? Une ambivalence que l’on retrouve aujourd’hui avec les débats relatifs au RIC.

Le gouffre sans fond de la souveraineté populaire et du pouvoir constituant

Le spectre de la souveraineté illimitée du peuple a été jusqu’à inquiéter certains fervents démocrates ; la souveraineté populaire peut-elle tout contester et tout détruire, y compris les Droits de l’Homme ? Les massacres perpétrés sous la Terreur – justifiée aux yeux des plus radicaux par la défense et l’exercice de la souveraineté du peuple – ont fini par poser la question.

Où allait donc cette Révolution qui, “comme Saturne », semblait “dévorer ses propres enfants », selon le mot de Vergniaud, en une surenchère nihiliste, dont le seul étalon de valeur était la souveraineté du peuple ? Victor Hugo rend compte dans Quatrevingt-treize de cette sensation de vertige : “Mirabeau sent remuer à une profondeur inconnue Robespierre, Robespierre sent remuer Marat, Marat sent remuer Hébert, Hébert sent remuer Babeuf. Tant que les couches souterraines sont tranquilles, l’homme politique peut marcher ; mais sous le plus révolutionnaire il y a un sous-sol, et les plus hardis s’arrêtent inquiets quand ils sentent sous leurs pieds le mouvement qu’ils ont créé sur leur tête ».

Que faire si le peuple décide de s’attaquer aux Droits de l’Homme ? Débat éminemment contemporain. Le Contrat Social de Rousseau ne souffre d’aucune ambiguïté sur cette question : “il est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une loi qu’il ne peut enfreindre ». Là où Montesquieu pense l’équilibre des pouvoirs et la protection des libertés, Rousseau théorise au contraire l’unicité et l’indivisibilité de la volonté du peuple. Est-ce d’ailleurs un hasard si Rousseau reprend aux théoriciens de l’absolutisme monarchique le concept de “souveraineté » – qui signifie rien de moins qu’un pouvoir sans limites – pour en faire du peuple le détenteur légitime, en lieu et place du monarque ? Émile Boutmy a-t-il vraiment tort lorsqu’il écrit que “Rousseau applique au souverain l’idée que les philosophes se font de Dieu : il peut tout ce qu’il veut ; mais il ne peut vouloir le mal » ? (Etudes politiques).

C’est ainsi que sous la Révolution française se développe un courant de pensée, issu de la tradition jusnaturaliste et libérale, destiné à défendre les Droits de l’Homme et les libertés individuelles contre les abus de la souveraineté du peuple. La rédaction d’une Constitution apparaît vite comme le moyen privilégié de donner un cadre et de fixer des limites à la souveraineté populaire. Siéyès, défenseur ardent de la Révolution libérale de 1789 et critique passionné de la Révolution démocratique de 1792, s’érige comme le principal théoricien de ce courant de pensée ; il propose de figer le “pouvoir constituant” du peuple, c’est-à-dire le pouvoir de défaire et d’instituer des normes – potentiellement illimité – en un “pouvoir constitué », afin de lui donner des cadres et des bornes. “Toute constitution politique », écrit-il, “ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assurer, les droits de l’homme et du citoyen » ; raison qui justifie sa limitation de la souveraineté populaire.

Le XXème siècle donne du grain à moudre à ces tentatives de cristallisation juridique du pouvoir constituant. C’est certainement le juriste Hans Kelsen qui leur a donné leur forme la plus aboutie. Défenseur de l’Etat de droit et de la séparation des pouvoirs, horrifié par la révolution bolchévique comme par l’expérience fasciste, Kelsen théorise une architecture juridique complexe destinée à protéger une série de normes en les inscrivant dans une Constitution. Elle se matérialise sous la forme d’une “pyramide des normes », qui soumet l’ensemble des lois au respect de la régularité constitutionnelle (la Constitution est nommée, de manière significative, la “norme des normes » par Kelsen) ; une série d’institutions est destinée, aux yeux de Kelsen, à permettre le contrôle du caractère constitutionnel des lois. La “pyramide des normes » apparaît comme une réponse directe aux blochéviks et aux fascistes ; elle constitue un moyen de soustraire un certain nombre de normes à l’arbitraire du souverain.

L’influence de Kelsen sur la pensée contemporaine est considérable ; les manuels de droit des universités françaises actuelles se réfèrent constamment à Kelsen ; les “cours constitutionnelles », apparues après la Seconde Guerre Mondiale, destinées à vérifier la légalité constitutionnelle de telle ou telle loi, sont inspirées par les réflexions de Kelsen. Récemment, un certain nombre de responsables politiques ou de journalistes ont déclaré leur soutien au RIC, mais à condition de l’inscrire dans un cadre constitutionnel qui l’encadrerait sévèrement, et qui l’empêcherait de statuer sur les questions de société, afin que les libertés individuelles ne soient pas menacées ; c’est encore un avatar de la pensée de Kelsen.

Il n’a pas été très difficile au juriste Carl Schmitt, le grand critique de Kelsen, de contester ce qu’il considère comme un “impérialisme du droit” dans la science politique. Il reproche à Kelsen d’hypostasier le droit, de l’étudier en voilant les dynamiques politiques desquelles il est issu : “on a affaire à la vieille négation libérale de l’Etat face au droit, et à l’ignorance du problème autonome de l’effectuation du droit » (Théologie politique). Le schéma de la “pyramide des normes » kelsenienne n’est valable qu’aussi longtemps que sommeille le pouvoir constituant, qui est la véritable “source sans fond de toutes les formes ». “Écrire une Constitution ne peut en aucun cas épuiser, absorber ou consommer le pouvoir constituant », écrit-il dans sa Théorie de la Constitution : “le pouvoir constituant continue à exister à côté de la Constitution et au-dessus d’elle ».

Le vertige de la réinvention démocratique

On peut retirer quelques enseignements de cette mise en perspective.

Il semble tout d’abord surprenant que le RIC soit systématiquement envisagé sous l’angle de la menace pour les libertés acquises, plutôt que comme une arme pour celles qui restent à conquérir. Il semble paradoxal de voir certaines personnalités “progressistes” s’en prendre au RIC, sous prétexte qu’il ouvrirait la voie à la déconstruction des normes établies – à l’instar de ce député LREM qui craint que “le RIC ne permette la révocation de n’importe quelle loi progressiste », et n’ouvre la voie à de “graves atteinte aux droits des femmes » – alors que les mouvements identifiés comme “progressistes” se sont précisément bâtis sur l’idée que la déconstruction des normes instituées avait un potentiel libérateur. Le RIC est porteur de l’ambivalence qui était celle de la “révolution démocratique” théorisée par Tocqueville, ce processus où les rapports sociaux, l’ordre institué et les normes dominantes sont radicalement mis en question et apparaissent dans toute leur contingence. Le RIC, comme l’exercice de la souveraineté populaire sous la Révolution française, porte en lui la potentielle déconstruction des droits les plus incontestés… mais aussi le questionnement des formes de violence et de domination les plus dissimulées – et donc la promesse de la conquête de nouveaux droits. La situation des femmes en France, pour reprendre l’exemple ci-dessus, est-elle satisfaisante au point que la menace de la perte de droits soit plus forte que la promesse de la conquête de nouveaux droits ? La question mérite d’être posée.

On peut très bien juger que le statu quo, avec toutes ses imperfections, mérite d’être défendu, car il est préférable à une série d’attaques contre les libertés individuelles qui pourraient être portées si le RIC était mis en place. Mais dans cette configuration, qu’est-ce qui garantit en dernière instance la pérennité des libertés individuelles ? Si l’on craint que les droits acquis soient menacés par l’existence potentielle du RIC, on doit craindre à plus forte raison qu’ils soient menacés par l’existence, bien réelle, d’une Assemblée nationale souveraine – l’Assemblée nationale n’étant pas une institution intrinsèquement garante des droits individuels ! Il est d’ailleurs curieux que les opposants au RIC, inquiets de la menace qu’il ferait peser sur les droits individuels, ne s’inquiètent jamais des dangers que le système de démocratie représentative fait peser sur ces mêmes droits individuels – non pas dans un futur hypothétique, mais bien actuellement. Dans une démocratie semi-directe où le RIC serait institutionnalisé, du moins la possibilité de débattre d’une loi ou d’un sujet de société ne serait-elle jamais écartée – et un vote conservateur pourrait être contredit quelques années plus tard par un vote progressiste portant sur le même sujet. Dans le système actuel de démocratie représentative, où la temporalité politique est exclusivement fixée par les pouvoirs institués, qu’est-ce qui garantira la défense des libertés individuelles, des droits des femmes ou des minorités, le jour où un parti ultra-conservateur prendrait le pouvoir à l’Elysée et à l’Assemblée nationale ?

Il semble que le danger pointé du doigt par les opposants au RIC – la mise en cause de droits fondamentaux par le pouvoir souverain – soit déjà présent dans le système actuel. Ce danger ne concerne pas seulement le RIC, ou la démocratie participative : il concerne tout simplement la souveraineté. Il a partie liée à ce que Carl Schmitt nomme à la suite de Siéyès le “pouvoir constituant », c’est-à-dire le pouvoir infini de déconstruire et d’édicter des normes et des lois. Le problème semble donc mal posé. Le débat n’oppose pas défenseurs des droits et défenseurs de la souveraineté populaire. Il oppose plutôt une posture que l’on pourrait qualifier d’essentialiste et une autre, que l’on pourrait qualifier de constructiviste.

La posture essentialiste est celle qui consiste à se référer à un certain nombre de droits acquis, et à vouloir les garantir par une série d’institutions, de normes constitutionnelles ou juridiques – une démarche dont Kelsen a fourni la formalisation la plus aboutie.

La posture constructiviste implique d’admettre le caractère contingent, aléatoire et réversible des normes dominantes, de la législation existante et des droits acquis ; et de considérer cette contingence et cette réversibilité non comme une menace, mais comme une arme pour la conquête de nouveaux droits. Cette démarche implique donc de penser l’institutionnalisation des cadres propices à l’émergence d’une intelligence populaire, plutôt que de chercher à sanctuariser les droits acquis en une forteresse juridique – qui peut de toute manière s’effondrer.

Ces deux attitudes ne sont pas nécessairement antinomiques (on peut très bien considérer certains droits comme essentiels, se réjouir de leur constitutionnalisation, tout en admettant leur caractère contingent) ; mais il semblerait que l’on ait tendance à surestimer les bienfaits de la première, et à sous-estimer la pertinence de la seconde. Est-il vraiment besoin de s’étendre longuement sur le bien-fondé des objections que Schmitt adresse aux disciples de Kelsen ? Il est tout à fait possible de souhaiter – au nom de la défense des Droits de l’Homme – la restriction de la souveraineté populaire par la souveraineté parlementaire, le rétrécissement de la souveraineté parlementaire par le cadre constitutionnel, l’encadrement du cadre constitutionnel lui-même par une série de traités internationaux contraignants, destinés à sanctuariser un certain nombre de droits essentiels. Cette logique de poupées russes prend fin lorsque le pouvoir souverain décide tout simplement de récuser le cadre constitutionnel ou les engagements internationaux – la vague conservatrice qui frappe l’Europe de l’Est depuis une décennie montre qu’aucun droit n’est acquis de manière irréversible, et que le pouvoir normatif des traités internationaux pèse bien peu, par rapport au pouvoir bien réel du souverain. Une défense conséquente des droits individuels ne peut donc se limiter à une tentative d’encadrement ou de limitation du pouvoir souverain ; elle doit également en penser les modalités d’exercice.

L’acceptation du caractère contingent de toutes les institutions, normes et lois, procure au premier abord une sensation de vertige. Rousseau écrit, dans ses Fragments politiques : “chaque acte de souveraineté, ainsi que chaque instant de la durée du corps politique est absolu, indépendant de ce qui précède, et jamais le souverain n’agit parce qu’il a voulu, mais parce qu’il veut ». La souveraineté populaire de Rousseau apparaît donc douée de la même indétermination que la liberté de Sartre : sans attaches avec le passé, elle se conçoit comme réinvention perpétuelle et démiurgique.

Il importe de relativiser cette sensation de vertige ; car si le pouvoir souverain de déconstruction des normes est théoriquement infini, il ne l’est pas en pratique. Si le pouvoir souverain est – par la nature des choses – illimité, il n’en devient pas nécessairement arbitraire pour autant. Dans sa Théorie de la Constitution, Carl Schmitt note ce paradoxe étonnant : les périodes de révolution, lors desquelles les normes les plus élémentaires sont questionnées et dissoutes, n’ouvrent jamais sur des périodes d’anarchie ou de chaos ; un ordre alternatif se remet en place, à la même vitesse que l’ancien a été aboli. Le pari de Rousseau était précisément la mise en place d’un nouvel ordre – politique, juridique, moral -, qui profiterait à tous, et non à une minorité. C’est que le “peuple” de Rousseau n’est pas une entité abstraite, ou un amas d’individus isolés. C’est, pour reprendre l’expression de Saint-Just, une “communauté d’affections », dans laquelle tous les individus sont liés entre eux par un sentiment d’appartenance commune et un devoir de solidarité mutuel. Sans une telle “communauté d’affections” – produite par une éducation commune, une série d’institutions qui favorisent le développement de ce sentiment de responsabilité mutuelle -, sans ce sentiment d’appartenance à un même corps, le “peuple », tel que l’entend Rousseau, ne peut exister, et la souveraineté populaire ne peut qu’être une chimère. C’est pourquoi Rousseau estimait que la logique en vertu de laquelle un peuple prend conscience de lui-même comme peuple, pousserait le citoyen à protéger son semblable comme s’il s’agissait de lui-même : la souveraineté populaire est indissociable pour lui de la responsabilité des individus les uns envers les autres.

C’est la raison pour laquelle les rédacteurs de la Constitution de juin 1793 ne distinguaient jamais l’institutionnalisation de la souveraineté populaire et la défense des Droits de l’Homme. La souveraineté du peuple était, pour eux, le moyen de favoriser l’émergence d’une éthique de la responsabilité collective. Ils estimaient que si les cadres propices à l’émergence d’une intelligence populaire étaient instaurés (éducation, institutionnalisation d’Assemblées populaires, construction d’un véritable espace public de libre débat, mécanismes de participation démocratique, etc.), les citoyens ne pourraient que tendre vers un ordre des choses où les droits de chacun seraient protégés par tous les autres. La reconnaissance de l’égalité radicale entre les hommes, que présuppose la mise en place d’institutions démocratiques, ne pourrait qu’encourager la prise en compte de l’égalité de leurs droits. Cet idéal de solidarité organique a été synthétisé dans l’article 34 de cette Constitution : “il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé ».

Optimisme démesuré ? Assurément. Il n’empêche : penser les conditions d’apparition d’un devoir d’assistance mutuelle dans le cadre de la souveraineté populaire semble être un moyen plus pertinent de conserver les droits acquis, que de les sanctuariser dans une Constitution et une série de traités internationaux – dont on espère religieusement que jamais le souverain ne décidera de les récuser.

C’est d’ailleurs dans cette mesure que l’on pourrait critiquer le RIC qui, en tant que tel, apparaît comme une modalité atrophiée de réforme démocratique. Certains de ses partisans tendent à le considérer comme une simple mesure technique, sur le mode d’une baguette magique qui réaliserait miraculeusement la souveraineté du peuple. Si la mise en place d’un RIC n’est pas accompagnée d’une série de réformes visant à faire émerger un véritable espace démocratique qui permette la délibération, la participation populaire et qui favorise l’apparition d’un esprit civique, la souveraineté populaire ne deviendra pas autre chose que ce qu’elle est actuellement : une simple formule.