Aucun métier, aucun secteur d’activité n’est épargné par les violences sexistes et sexuelles au travail, comme l’ont démontré les travaux qui ont précédé l’adoption de la première norme internationale en la matière, la Convention n°190 de l’Organisation internationale du travail (OIT), entrée en vigueur le 25 juin dernier1. Les entreprises multinationales sont donc concernées à différents niveaux. Du siège social aux filiales des grandes entreprises, dans les pays du Nord comme ceux du Sud où se développent une grande partie des chaînes d’approvisionnement. Ces entreprises ont la responsabilité de prévenir les violences sexistes et sexuelles, en vertu de la loi française sur le devoir de vigilance, adoptée il y a quatre ans. Pourtant, nombre d’entre elles n’en ont toujours pas pris acte. Oublieraient-elles que les droits des femmes sont aussi et avant tout des droits humains ?

On parle de violence et de harcèlement fondés sur le genre – ou de violences sexistes et sexuelles – lorsqu’une personne est malmenée en raison de son sexe ou de son genre, ou lorsque la violence et le harcèlement ont un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné2.

Ces violences prennent des formes diverses, qui vont des réflexions et « plaisanteries » sexistes à l’agression physique. Le harcèlement sexuel, expressément visé par la Convention n°190 de l’OIT, en est l’une des formes les plus courantes. Il englobe une série de comportements et de pratiques souvent persistantes et « normalisées » quoique non désirées : remarques ou avances sexuelles, propos obscènes, affichages de photos ou d’images pornographiques, contacts physiques imposés. Ces violences frappent majoritairement des femmes (trois fois plus souvent que des hommes), et la majorité de leurs auteurs sont des hommes (dans 98% des cas en France3). D’autres facteurs de discrimination entrent en compte et sont souvent déterminants, comme l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou géographique, le statut…

De nombreux facteurs professionnels qui favorisent ou aggravent ces violences

D’après une enquête du Défenseur des droits, le fait de travailler dans un univers professionnel principalement masculin expose davantage les femmes aux violences sexistes ou sexuelles4. Le recours à des contrats précaires (saisonniers ou temporaires), les horaires de travail atypiques ou irréguliers5, le port d’une tenue de travail obligeant les femmes à montrer « leurs formes, leur poitrine ou leurs jambes6 », un temps de travail excessif, une rémunération inférieure à un salaire vital7 ou des objectifs de production irréalistes8 sont autant de facteurs de risques.

En France, une femme sur trois témoigne avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail.

Ces facteurs de risques augmentent en effet la dépendance des travailleuses qui craignent de perdre leur emploi et les isolent. Enfin, l’OIT établit un lien entre les incitations salariales à la production et la probabilité de violences sexistes et sexuelles. Ainsi, des travailleuses haïtiennes témoignent que la probabilité de subir des violences sexistes et sexuelles est plus forte dans les usines où les ouvrières obtiennent une prime de résultat. La possibilité d’octroyer ou non cette prime semble donner un ascendant supplémentaire aux hommes qui les encadrent9. En France, une femme sur trois témoigne avoir déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail10. Depuis les débuts du mouvement #MeToo, plusieurs scandales ont révélé la banalisation et l’impunité des violences sexistes et sexuelles au sein d’entreprises multinationales comme Ubisoft11 ou McDonald’s12. Au-delà de la situation en France ou plus globalement dans les pays du Nord, où sont majoritairement implantés les multinationales, ces entreprises sont concernées à différents niveaux.

Aujourd’hui, l’Organisation internationale du travail estime qu’environ un emploi sur cinq dans le monde est lié à une chaîne d’approvisionnement internationale, c’est-à-dire à l’ensemble des professionnels impliqués dans la conception, la production et la mise à disposition d’un produit ou service destiné à la consommation. Au total, près de 190 millions de femmes travaillent dans ces chaînes de valeur. Elles représentent 80% de la main-d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’habillement. Elles sont majoritaires dans l’horticulture, la téléphonie, le tourisme et dans bien d’autres secteurs. Elles y exercent souvent des emplois précaires, peu qualifiés et/ou peu rémunérés, et y sont particulièrement exposées à la violence et au harcèlement13. Et les violences sexistes et sexuelles paraissent, dans bien des secteurs, systématiques. Ainsi, plus de 90% des femmes travaillant dans la récolte ou production du thé au Kenya ont été victimes ou témoins d’abus sexuels ou physiques sur leur lieu de travail14. 80% des ouvrières du secteur textile interrogées au Bangladesh ont déclaré avoir été victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles au travail15.

Un cadre légal flou et peu respecté

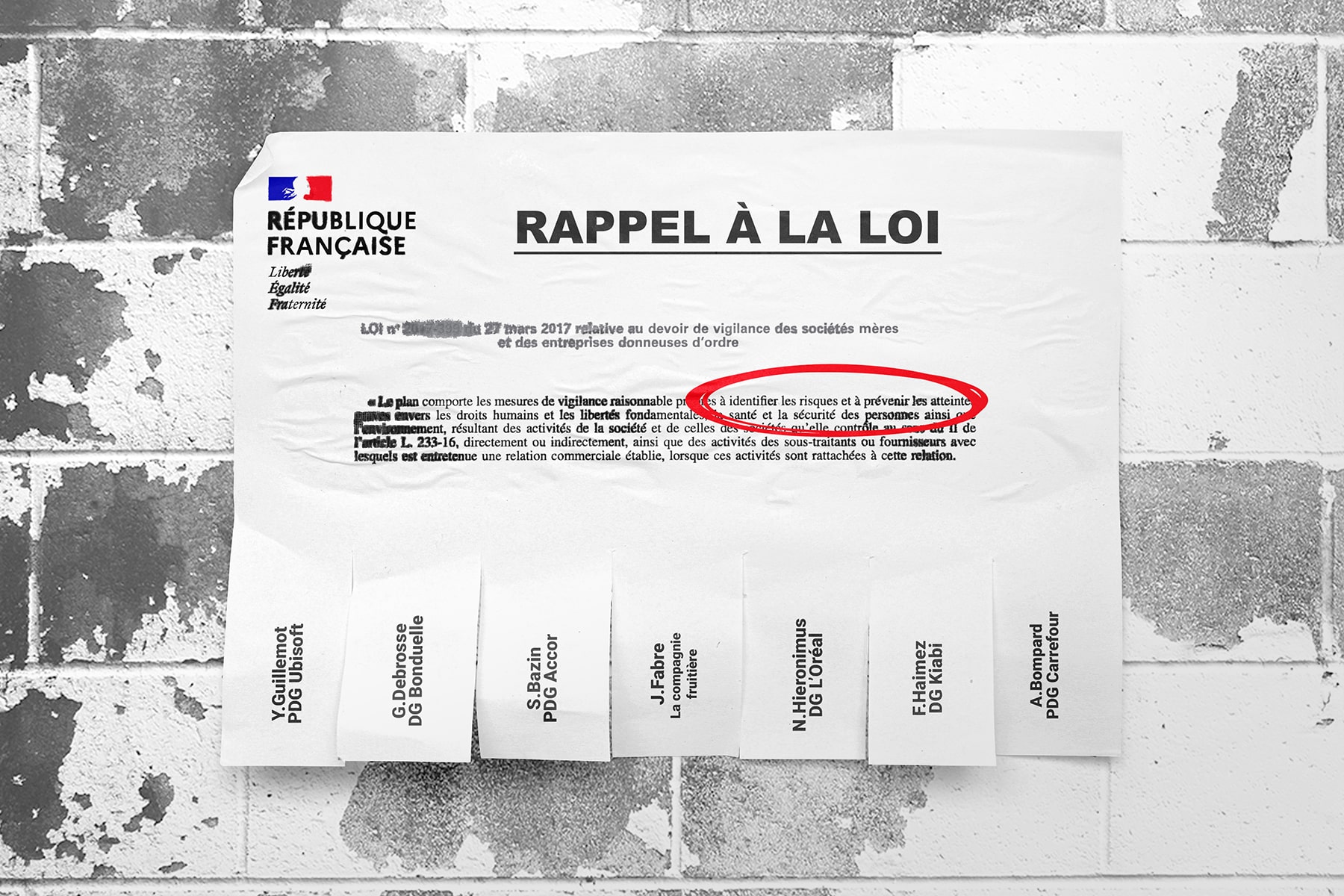

Si les violences sexistes et sexuelles au travail sont longtemps restées taboues, et restent difficiles à évaluer, de tels chiffres auraient dû alerter les entreprises et les convaincre d’intervenir pour réduire les risques. Or, l’analyse de l’application de la loi française « relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre16 » montre une réalité toute autre.

Adoptée le 27 mars 2017, cette loi pionnière s’applique aux entreprises implantées en France et qui emploient au moins 5 000 personnes en France, ou bien 10 000 personnes dans le monde. Elle crée l’obligation pour ces entreprises d’identifier et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant non seulement de leurs propres activités, mais aussi des activités des sociétés qu’elles contrôlent, de leurs sous-traitants et des fournisseurs avec qui elles entretiennent une relation commerciale établie. Les personnes « justifiant d’un intérêt à agir », telles que des associations de défense des droits humains, de l’environnement, ou des syndicats, et bien sûr les personnes et les communautés dont les droits sont violés, sont en droit de demander des comptes aux multinationales concernées, dont la responsabilité peut être engagée en justice. Le devoir de vigilance s’inscrit dans une logique de prévention et de réparation. Les sociétés soumises à la loi ne doivent pas attendre qu’une atteinte aux droits humains soit commise pour réagir et sont tenues de prendre des mesures de prévention en amont. La prévention des violences sexistes et sexuelles au travail devrait figurer dans les mesures de vigilance des entreprises concernées par la loi, car ce sont des atteintes graves aux droits humains17. Quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi, les multinationales manquent encore à leur devoir de vigilance, notamment parce que leur cartographie des risques ne mentionne pas les risques de violences sexistes et sexuelles.

Lorsque des mesures de prévention sont prévues, elles manquent d’ambition, de suivi, de cohérence et d’effets concrets sur le terrain.

Même lorsqu’il a été identifié, bien souvent les mesures correctives sont largement insuffisantes. C’est l’objet du dernier rapport d’ActionAid France sur le devoir de vigilance des multinationales en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans quatre secteurs différents (numérique, hôtellerie-restauration, agriculture, textile). L’analyse des plans de vigilance et de sept multinationales concernées par la loi montre que, lorsque des mesures de prévention sont prévues, celles-ci manquent d’ambition (quand elles ne s’appliquent pas aux filiales ou aux sous-traitants notamment), de suivi (quand aucune évaluation valable de leur mise en œuvre ou de leur impact n’est menée), de cohérence et d’effets concrets sur le terrain.

Il paraît illusoire de prétendre réduire les risques de violences sexistes et sexuelles sans s’attaquer à leurs causes profondes, c’est-à-dire aussi bien aux préjugés et représentations des équipes qu’au modèle économique et aux pratiques commerciales des multinationales, qui sont sources de précarité et de vulnérabilité pour les travailleurs et travailleuses18. La formation et la sensibilisation de toutes les parties prenantes (salariés, syndicats, services de ressources humaines des entreprises, de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants) aux violences sexistes et sexuelles pourraient constituer des mesures de prévention et d’atténuation efficaces. Les entreprises devraient également adopter une procédure de plainte facile à comprendre et accessible sans discrimination, ainsi que des mesures de protection et de réparation pour les victimes.

L’association recommande par ailleurs de prévoir le financement et l’accompagnement des fournisseurs et sous-traitants pour interdire et sanctionner les violences et le harcèlement fondés sur le genre en impliquant les syndicats et autres parties prenantes pertinentes, et de garantir la liberté d’association et de négociation collective, sans discrimination, pour permettre aux travailleuses de défendre leurs droits. À ce titre, l’État français a les moyens de veiller au respect de la loi sur le devoir de vigilance. S’il souhaitait s’impliquer davantage et de façon sérieuse sur cette question, il pourrait publier la liste des entreprises concernées par la loi19, et entamer une traduction dans la loi française de la Convention n°190 de l’OIT sur les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Or, le gouvernement actuel semble réticent à rappeler leurs obligations aux employeurs ou à leur imposer de nouvelles normes et préfère « inviter patronat et syndicats au dialogue social ».

Notes :

(1) Convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 2019, art.

(2) Ibid.

(3) Thomas Morin, Femmes et hommes face à la violence, INSEE, 22 novembre 2011,

(4) Enquêtes sur le harcèlement sexuel au travail. Études et Résultats, Défenseur des Droits, mars 2014, p. 2

(5) Nordic Union HRTC, Report on sexual harassment. Overview of Research on Sexual Harassment in the Nordic Hotel, Restaurant and Tourism industry, Mars 2016, p. 7-8

(6) Rapport IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes (FEPS), Observatoire européen du sexisme et du harcèlement sexuel au travail, 8 octobre 2019

(7) https://ethique-sur-etiquette.org/Dossier-special-salaire-vital

(8) Final report, Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work, Bureau international du travail, 3-6 octobre 2016, p. 17

(9) Sexual Harassment at work: insights from the global garment industry, Better Work, International Finance Corporation, International Labour Organization, juin 2019, p. 11.

(10) Ibid

(13) Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, BIT, rapport IV, CIT, 105e session, 2016

(14) It’s our day – It’s our time : Rising for Equality, Confédération syndicale internationale (CSI), 2018 : www.ituc-csi.org/it-s-our-day-it-s-our-time-rising?lang=en

(15) Enquête : violences et harcèlement dans l’industrie textile, ActionAid, 2019 : www.actionaid.fr/nos-actions/droits-des-femmes/enquete-violences-et-harcelement-dans-l-industrie-textile

(16) Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626?r=g8YI1Y0MdZ

(17) Article 2b de la Résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993; la Recommandation générale 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (1992), ; Recommandation générale 35 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (2017); l’Observation générale 23 du Comité des droits économiques sociaux et culturels (2016).

(18) Final report, Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the World of Work, Bureau international du travail, 3-6 octobre 2016, p. 17

(19) En janvier 2020, dans son rapport d’évaluation de la loi sur le devoir de vigilance, le Conseil Général de l’Économie rappelle que « la Loi n’a pas prévu que son suivi soit confié officiellement à un service ou un organisme public, de façon à aboutir à (…) obtenir et tenir à jour une information fiable sur le nombre et la liste des entreprises soumises au Devoir de vigilance. », si bien que « La première difficulté d’application pratique est d’établir la liste des entreprises concernées » (pages 18 et 19)

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/devoirs-vigilances-entreprises.pdf