Alors que Bruno Le Maire vient d’annoncer 10 milliards d’économies supplémentaires sur le budget 2024, le maquis des plus de 400 niches fiscales reste intouché. Pourtant, nombre d’entre elles sont particulièrement coûteuses et n’apportent pas grand-chose à l’économie française. Pire, elles peuvent même avoir des effets pervers, comme la création de trappes à bas salaires. A l’occasion de la journée mondiale pour la justice sociale, Attac France publie une note riche en propositions pour réformer en profondeur le système fiscal pour le rendre plus équitable. Extraits.

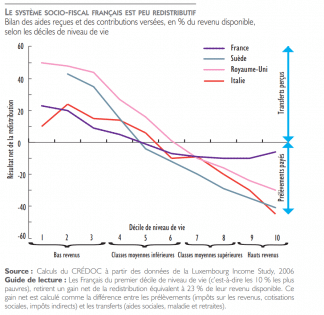

Pour que chacun·e contribue à hauteur de ses facultés, comme le stipule l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789, le système fiscal doit être progressif. L’objectif est en effet de dégager des recettes publiques et de réduire les inégalités. Ceci doit permettre aux personnes les plus pauvres de contribuer faiblement, puisque leur revenu leur est vital pour subvenir, parfois avec difficulté, aux besoins essentiels, et aux personnes les plus aisées de contribuer plus fortement.

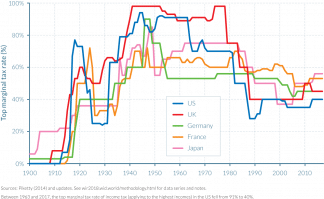

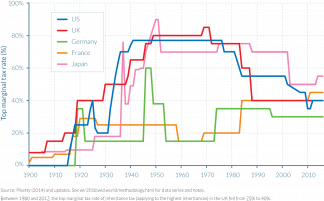

Or, les politiques fiscales menées en France depuis de longues années, et singulièrement depuis 2017, ont poursuivi une direction opposée : elles ont largement favorisé l’explosion des superprofits et l’accumulation des ultra-riches. Cette tendance n’est certes pas spécifique à la France. La concurrence fiscale et sociale, qui se traduit par un affaiblissement de la progressivité de l’imposition des revenus et une baisse de la fiscalité du patrimoine et de l’imposition des entreprises, bénéficie largement aux personnes les plus riches. Un rapport récent d’Oxfam France montrait ainsi que « les 1 % les plus riches ont accaparé près des deux tiers des 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses créées depuis 2020, soit près de deux fois plus que les 99 % restants ».

Les contre-réformes fiscales pèsent par ailleurs lourdement sur les budgets publics et justifient des politiques de rigueur budgétaire qui frappent directement les catégories moyennes et populaires. Ainsi, en 2021, les inégalités ont augmenté nettement alors que le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteignait 9,1 millions. Ces politiques bloquent également les investissements dans la bifurcation sociale et écologique. Pour financer les urgences sociales et écologiques, il faut une répartition de la charge fiscale qui soit plus progressive.

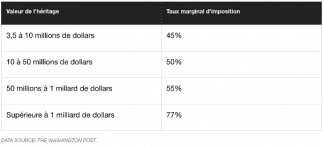

La mise en place d’une taxe sur les superprofits, d’une taxation unitaire des multinationales, d’un ISF rénové, d’un renforcement des droits de succession vont dans ce sens. À ces mesures doit s’ajouter une refonte en profondeur du système fiscal pour le rendre plus progressif, et donc plus juste. Une première piste pour améliorer la progressivité de la charge fiscale consiste à réduire le coût et le nombre de mesures dérogatoires, ou encore des « cadeaux fiscaux ». Une véritable mise à plat des niches fiscales et sociales serait nécessaire.

Le coût des 465 « niches fiscales » recensées par la Cour des comptes en 2023 aurait atteint 94,2 milliards d’euros sur l’année 2022. Un coût colossal auquel il faut ajouter celui de mesures qui ne sont plus considérées comme des « niches fiscales », mais qui représentent pourtant un sérieux manque à gagner pour les recettes de l’État. Il en va ainsi notamment du régime de groupe de sociétés « mère fille » et de la « niche Copé » (une exonération de plus-valus en matière d’impôt sur les sociétés).

Bien que non évaluées depuis 2018, ces mesures représentent respectivement un coût de 17,6 milliards et 7 milliards d’euros. Au final, le coût de l’ensemble de ces mesures fiscales dérogatoires avoisine donc les 120 milliards d’euros. De nombreuses « niches » bénéficient aux agents économiques qui ont les moyens de les utiliser dans leur schéma de défiscalisation.

Le coût de l’ensemble de ces mesures fiscales dérogatoires avoisine les 120 milliards d’euros.

Il en va ainsi des dispositifs en matière d’épargne (logement, placements financiers) pour les ménages ou encore du crédit d’impôt recherche (7,6 milliards d’euros de manque à gagner), largement concentré sur les grandes entreprises, mais qui présente un bien mauvais bilan. Il permet surtout à ses bénéficiaires de réduire leur impôt sur les sociétés, sans effet notable sur la recherche, alors même que la recherche publique manque cruellement de moyens.

Quant aux « niches sociales », qui représentent un manque à gagner pour les caisses de la Sécurité sociale et favorisent la formation des profits, leur coût avoisine les 90 milliards d’euros. Si ces allègements procèdent de la volonté des gouvernements successifs de baisser le coût du travail pour favoriser la création d’emplois, le rapport du Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et engagements en dresse un constat sévère.

Ces dispositifs présentent des effets pervers : ils peuvent inciter des employeurs à maintenir les salaires en dessous des seuils d’exonération, ce qui crée des trappes à bas salaires.

Pour le comité, « on ne dispose à ce jour d’aucune évaluation des effets sur l’emploi de cette politique sur l’ensemble des vingt-cinq dernières années. Enfin, on sait peu de choses sur la nature des emplois créés ou sauvegardés (par sexe, âge, diplôme, catégorie socioprofessionnelle, expérience) et sur leur ventilation par secteur d’activité ou taille d’entreprise. On ignore par ailleurs si l’efficacité de la politique allègements s’atténue à mesure que les allègements de cotisations sociales s’amplifient ». Ces dispositifs présentent en outre des effets pervers : ils peuvent inciter des employeurs à maintenir les salaires en dessous des seuils d’exonération, ce qui crée des trappes à bas salaires, maintient les inégalités et alimente la précarité.

Il faut donc passer en revue les niches fiscales et sociales pour supprimer les dispositifs dont le rapport « coût / efficacité / effets pervers » est défavorable et éventuellement maintenir ou réformer les dispositifs justes et efficaces. Pour ce faire, une meilleure procédure d’information annuelle du Parlement est indispensable. Celle-ci devrait comporter l’ensemble des dispositifs, « déclassés » ou non, rappeler la méthode d’évaluation et livrer les éléments d’analyse procédant de la « revue ».

Une clarification du périmètre des « niches » est également nécessaire, notamment concernant certains dispositifs (l’abattement de 10 % sur les revenus des retraités ou certaines demi-parts additionnelles obéissent à une logique différente des réductions et crédits d’impôt). Par ailleurs, un renforcement des contrôles est indispensable, tant par la Direction générale des finances publiques s’agissant des « niches fiscales » que par les URSSAF s’agissant des « niches sociales ».

Une telle « revue des niches » dégagerait des recettes publiques, rétablirait une meilleure progressivité de l’impôt sur le revenu et contribuerait enfin à l’équité fiscale entre grands groupes et PME. Sur les près de 200 milliards d’euros de niches fiscales et sociales, il est possible de dégager 15 à 20 milliards d’euros à court terme, davantage à moyen et long terme.