Parmi les sanctions envisagées contre la Russie, on trouve son exclusion du système SWIFT. Le réseau interbancaire SWIFT créé en 1973 constitue un impensé des enjeux géopolitiques contemporains. Fondé à La Hulpe en Belgique puis contrôlé indirectement par le Trésor américain dans les années 2000, ce réseau fait depuis une vingtaine d’années l’objet de nombreuses stratégies de contournement en provenance notamment de la Chine et de la Russie. Utilisé à des fins politiques lors de conflits internationaux tant par les États-Unis que l’Union européenne, le système SWIFT est critiqué par un nombre croissant de ses adhérents en raison de sa situation hégémonique. Il convient alors d’interroger non seulement le pouvoir exercé par les États-Unis sur ce réseau, mais également l’état d’avancement des alternatives en cours de développement par ses pourfendeurs et les conséquences qu’auraient ces dernières.

Au lendemain des attentats du 11 septembre, l’administration Bush entame une « guerre mondiale contre le terrorisme » ayant pour principal objet l’éradication de l’organisation Al-Qaïda. Pour ce faire, les agences fédérales commencent à chercher des moyens de remonter les réseaux de financement occultes ; « following the money » devient un mantra des agences de renseignement. La proclamation de l’état d’urgence par George W. Bush et l’adoption le 26 octobre 2001 par le Congrès américain du Patriot act – ainsi que d’une suite d’autres textes d’application extraterritoriale – vont offrir à ces agences un cadre légal d’exception. Le décret présidentiel 13224 1 confère ainsi au département du Trésor américain, placé sous l’autorité de l’un des membres du cabinet du président, une compétence partagée avec le FBI et la CIA 2 en matière de traque de ces réseaux financiers. Dans le cadre de l’exécution du décret, le département du Trésor ouvre secrètement le « Terrorist finance tracking program » (TFTP) dont l’un des volets principaux consiste à utiliser les données stockées sur les serveurs de la société SWIFT en Virginie. Ces données étant considérées par le droit européen comme des « données personnelles » 3, la société belge n’est en principe pas habilitée à les transférer au département du Trésor – ce qu’elle fera pourtant. Si l’existence du programme reste, un temps, confidentielle, une série d’articles publiés en juin 2006 par le New York Times, le Wall Street Journal et le Los Angeles Times en révèle l’existence.

L’affaire SWIFT : une affirmation de l’extra-territorialité du droit américain au détriment du droit européen de la protection des données personnelles

C’est à cette date que commence véritablement « l’affaire SWIFT » : la révélation du New York Times attire l’attention des institutions européennes, au premier chef du Parlement européen qui, quelques semaines plus tard, adopte une résolution 4, rendue notamment, en vertu de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Parlement européen constate ainsi une violation du droit européen 5 et rappelle que tout transfert de données personnelles appartenant à des citoyens européens doit se faire dans le cadre légal définit par la directive 95/46/CE 6. En effet, si « (…) le système juridique américain ne considère pas le droit à la protection des données personnelles comme un droit fondamental dont la portée serait générale et préfère fractionner la protection au moyen de textes sectoriels » 7, la protection des données personnelles est, au contraire, en Europe, considérée comme l’une des articulations les plus importantes du droit fondamental à l’intimité de la vie privée. C’est à ce titre que la directive 95/46/CE impose aux entreprises traitant des données personnelles de communiquer aux utilisateurs de la plateforme l’identité des personnes morales pouvant y accéder. Il est presque absurde, tant cela paraît évident, de dire que les utilisateurs du réseau n’avaient pas été informés par la société SWIFT que leurs informations personnelles pourraient être transmises au département du Trésor américain.

Que comprendre derrière l’emploi de l’acronyme SWIFT ? Ce dernier peut prêter à confusion tant son caractère est polysémique. SWIFT, au départ, signifie en anglais prompt, rapide, immédiat. C’est le nom anglais du martinet, figure aérienne de l’extrême rapidité. SWIFT est aussi l’acronyme du réseau de communication financière ayant remplacé l’antique système des téléscripteurs. Ce « centre nerveux du secteur bancaire mondial » propose des services de messagerie bancaire standardisée. Il s’agit, une fois la négociation entre deux acteurs financiers achevée, de permettre la transmission des informations bancaires nécessaires à la future transaction. SWIFT c’est ensuite le nom de la société coopérative belge créée en 1973 pour gérer ces flux de messages financiers. Le groupe est détenu et géré par ses adhérents, au nombre desquels on compte certaines des plus importantes institutions financières mondiales – des banques, certes, mais aussi des sociétés de courtages et des bourses d’échanges. SWIFT c’est enfin le code contenant les informations bancaires relatives à l’auteur et au bénéficiaire de ladite transaction. On y trouve des données relatives au pays dont ils sont issus, mais également à l’établissement financier au sein duquel sont situés leurs comptes (Deutsche Bank, Banque postale, etc.) et à l’agence qui doit réceptionner la transaction.

Les informations transitant sur le système SWIFT sont donc nombreuses, avec plus de 5 milliards de messages échangés en 2014, mais également mondiales, puisque les transactions SWIFT mettent en lien les opérateurs financiers de tous les continents. Elles sont surtout cruciales car l’accès aux données SWIFT signifie premièrement, avoir la faculté de retracer les opérations financières à travers le monde, ensuite, pouvoir en identifier les auteurs et, enfin, pouvoir évincer du réseau certains États et/ou agents privés.

SWIFT est donc tout sauf un acteur neutre. Les données sont stockées sur deux serveurs, situés aux Pays-Bas et aux États-Unis, chacun ayant en mémoire l’intégralité des données échangées sur le réseau. De cette localisation géographique découle une domination du programme par deux acteurs : l’Union européenne et les États-Unis. La société privée SWIFT est en effet à la fois sujet de droit européen et sujet de droit américain. Elle peut, à ce titre, se voir contrainte à certaines actions par les deux entités politiques, ce qui n’est pas sans générer des conflits d’intérêts.

Imagine-t-on l’embarras et le dilemme de la société SWIFT au moment où l’administration Bush l’a secrètement sommée de communiquer certaines données sensibles présentes sur ses serveurs ?

Plus qu’un exemple des atteintes portées aux droits du citoyen européen, l’affaire SWIFT est l’illustration frappante des pressions dont peuvent faire l’objet les sociétés européennes présentes aux États-Unis 8. Imagine-t-on l’embarras et le dilemme de la société SWIFT au moment où l’administration Bush l’a secrètement sommée 9 de communiquer certaines données sensibles présentes sur ses serveurs ? Il lui aura fallu choisir entre enfreindre le droit européen à l’insu des autorités du même nom ou… regimber ouvertement à l’application du droit américain et assumer la confrontation avec les autorités fédérales. Aussi comprend-on aisément son choix de se plier aux injonctions américaines : un espoir subsistait pour la société belge de ne jamais voir sa collaboration avec le département du Trésor révélée et ainsi de ne point avoir à traiter du problème juridique majeur posé par sa double nationalité. Compte tenu du caractère stratégique du positionnement de la société SWIFT, il était évident que l’entreprise aurait, d’une manière ou d’une autre, à traiter avec les renseignements américains. Pourtant, jusqu’aux révélations du New York Times, l’Union européenne ne s’était pas inquiétée de cette situation.

L’affaire SWIFT est en cela l’illustration de l’inertie des institutions européennes. Une fois même la collaboration de la société SWIFT avec le département du Trésor dévoilée, leurs réactions à l’application extraterritoriale du droit américain furent non seulement lentes, mais également complaisantes. Lentes car il aura fallu non moins de dix ans à la Commission européenne pour parvenir à mettre entièrement fin à la situation désastreuse résultant du TFTP. Sur le plan pratique, trois ans auront été requis pour que la société SWIFT mette fin au système « back-up » 10 et rapatrie sur le vieux continent les données européennes stockées en Californie11.

Sur le plan juridique, en raison de sa volonté de ne négocier qu’une simple mise en conformité du programme américain au droit européen, l’Union européenne a, bien involontairement, laissé le TFTP prospérer. Les accords SWIFT II12, ratifiés le 05 juillet 2010 par le Parlement européen, maintenaient ainsi une transmission des données vers le continent américain et en conditionnait la transmission aux fins de la lutte contre le terrorisme. Très vite, un rapport de l’Autorité de contrôle commune d’Europol critiquait le caractère illusoire de cette convention internationale. En effet, l’autorité de contrôle constatait, dans un rapport remis au Parlement européen, que l’intégralité des données européennes demandées par les autorités américaines avaient été communiquées par l’agence chargée d’en limiter la transmission : Europol13.

Pour ce qui est de la complaisance on relèvera la phrase, prononcée en février 2009 à l’occasion de la présentation des conclusions d’un rapport sur le TFTP au Parlement européen, du vice-président de la Commission européenne, le centriste Jacques Barrot, en charge de la justice, de la liberté et de la sécurité : « Je suis heureux de pouvoir confirmer que, dès le départ, la département du Trésor américain s’est montré soucieux de respecter les garanties en matière de traitement des données personnelles (…), notamment en matière de limitation aux stricts besoins de la lutte contre le terrorisme. La valeur ajoutée apportée par le TFTP dans le domaine de la lutte contre le terrorisme est notable, en particulier en Europe »14.

In fine, force est de constater que le seul mérite de cette affaire aura été de sensibiliser la Commission européenne aux thématiques de la souveraineté numérique, la conduisant à proposer, en janvier 2012, un projet de règlement en matière de protection des données personnelles. Ce texte, adopté en mars 2014 par le Parlement, pose certains principes-clés tels que le consentement « explicite » et « positif » à la communication des données personnelles à des tiers ou encore le « droit à l’effacement ». Enfin, ce règlement fait partie des rares dispositions de droit européen à bénéficier d’un principe d’application extraterritoriale. Il aura donc fallu attendre plus de dix ans pour que la Commission européenne réponde, dans cette affaire, à l’extraterritorialité par l’extraterritorialité.

Une absence de position claire de la part de l’Union européenne qui demeure tournée vers les intérêts américains

La position des pays européens à l’égard de SWIFT est ainsi pour le moins paradoxale. L’Union européenne s’est retrouvée coup sur coup contrainte de trouver une alternative à un service de messagerie sécurisé de transferts interbancaires qui, bien que détenue par ses adhérents (plus de deux cents banques dans le monde entier), n’en est pas moins une société de droit belge. Le directeur du think tank berlinois Global Public Policy Institute y voit la conséquence directe de la « militarisation américaine de l’interdépendance et des goulots d’étranglement tels que SWIFT. L’Union Européenne a joué le jeu tant que c’était dans son intérêt et maintenant cela se retourne contre elle sous la forme de sanctions qui visent ses principaux intérêts de politique étrangère ». Comme rappelé, il faut attendre les attentats du 11 septembre 2001 ou plutôt l’article du New York Times en 2006 qui révèle que la CIA exploite clandestinement les données du réseau SWIFT, le tout sans aucune base juridique (après avoir écarté l’option d’un piratage pur et simple des serveurs SWIFT) pour que les Européens commencent à prendre conscience de la mesure du problème. Dans la confidence depuis 2002, les banques centrales suisses, néerlandaises et belges se contentent de garanties de la part du Trésor américain. Devant le rythme croissant des requêtes du ministère des Finances américain, SWIFT a bien tenté de restreindre le cadre de prélèvement de données mais sans jamais mettre en cause le transfert.

En 2006, la couverture médiatique des agissements américains rend plus difficile d’ignorer la position de faiblesse dans laquelle se retrouve l’Union européenne. La justice belge réclame une délimitation légale des injonctions américaines. À défaut de pouvoir réellement contrarier les plans d’ingérence américaine, il s’agit pour les Européens de sortir de l’ombre l’opération et de la poursuivre selon un compromis transatlantique encadrant les conditions de prélèvement de données. Cela permettrait de s’assurer qu’elles n’excèdent pas le motif de la lutte anti-terroriste. Ainsi, le refus de divulguer ces informations n’apparaît à aucun moment comme une possibilité, et l’indignation médiatique se traduit dans les négociations par une certaine résignation. En témoignent les modestes garde-fous que le premier projet des accords SWIFT met en place. Si le G29 accuse SWIFT d’avoir enfreint la législation européenne, l’accord SWIFT I en 2007, proposant notamment l’établissement de serveurs en Suisse et aux Pays-Bas et, qui conserve une copie de sauvegarde des données transférées ; les maigres mesures proposées sont loin de convaincre le Parlement européen qui demande une renégociation.

D’ailleurs, il est de notoriété publique que les Américains n’ont pas respecté les accords SWIFT II, n’ayant pas à subir les conséquences d’une Union européenne qui peine à faire respecter ses intérêts.

Plus satisfaisant, l’accord SWIFT II en 2009 instaure le principe du push plutôt que pull, c’est-à-dire la transmission de données bancaires depuis l’Union européenne et non directement puisées à la source par les Américains. Cette précaution était censée permettre un contrôle renforcé sur la nature des informations transmises et ne relâcher que le strict nécessaire. Elle s’est néanmoins révélée insuffisante alors que les requêtes américaines se faisaient suffisamment vagues pour y échapper. Là encore, le cap de la coopération inconditionnelle est maintenu. En dépit des protestations émanant de la commission de protection de la vie privée belge, Guy Verhofstadt, alors Premier ministre du royaume, s’empresse de rassurer les Américains : « Le système est en place et la commission ne demande pas que nous arrêtions ». Quand bien même les garanties sur la sécurité des données bancaires des citoyens européens se révéleraient insuffisantes, le transfert de données apparaît comme la position par défaut quand il s’agit d’une requête américaine. Cela rend difficile l’établissement d’un rapport de force crédible dans les négociations. D’ailleurs, il est de notoriété publique que les Américains n’ont pas respecté les accords SWIFT II, n’ayant pas à en subir les conséquences de la part d’une Union européenne qui peine à faire respecter ses intérêts 15.

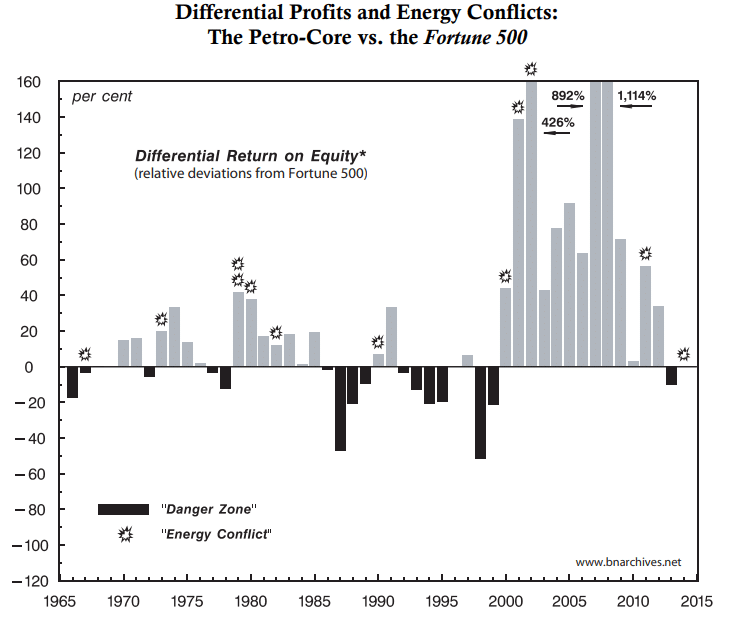

L’utilisation du réseau SWIFT comme levier de pression géopolitique

Au regard des enjeux politiques, économiques et financiers, l’importance du programme SWIFT paraît évidente : être connecté à ce réseau revient à être connecté aux marchés financiers ; en être expulsé conduit alors inévitablement à un assèchement de ses canaux de financement. Bien qu’il existe des moyens de contourner ce type de sanction, la procédure est lourde, lente et coûteuse : elle « oblige à avoir des comptes partout à travers le monde »16.

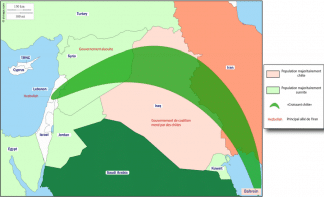

Conscient de ce fait, États-Unis comme Union européenne usent de leur domination du réseau SWIFT comme d’un instrument de rétorsion. Ainsi, en 2014, le Parlement européen constatant d’une part « que l’intervention militaire directe et indirecte de la Russie en Ukraine, y compris l’annexion de la Crimée, constituent une violation du droit international, notamment de la charte des Nations unies, de l’acte final d’Helsinki et du mémorandum de Budapest de 1994 »17 et, d’autre part, « que la Russie s’attaque à la sécurité de l’Union en violant régulièrement l’espace aérien de la Finlande, des États baltes et de l’Ukraine (…) » décide de « condamner vivement la Fédération de Russie pour la « guerre hybride » non déclarée qu’elle mène contre l’Ukraine ». Ce faisant, dans sa résolution 2014/2841(RSP), l’institution européenne propose « d’envisager l’exclusion de la Russie de la coopération nucléaire civile et du système SWIFT ». Si la Commission n’est guère passée à l’acte, il faut bien voir qu’en matière financière la menace est une forme raffinée de sanction ; les banques hésitent toujours à valider des flux se dirigeant vers un pays menacé d’exclusion du réseau SWIFT, de peur d’investir dans des entreprises vouées, à plus ou moins court terme, à l’asphyxie financière.

En revanche, contrairement à l’Union européenne, les États-Unis ont largement dépassé le stade des menaces. En raison du refus de Téhéran d’abandonner son programme nucléaire, trente banques iraniennes ont été, de 2014 à 2016, déconnectées du réseau SWIFT. À cette époque, les sanctions, bien qu’exécutées par les États-Unis, se font en concertation avec l’Union européenne 18. Il n’en va guère de même en 2018 quand le 45ème président des États-Unis, Donald Trump, décide de rétablir et d’alourdir les sanctions pesant sur Téhéran. Sont ainsi bannies cinquante banques iraniennes. Benyamin Netanyahou se réjouit : « Les sanctions américaines visant à déconnecter l’Iran du circuit bancaire international SWIFT asphyxieront le régime terroriste au pouvoir en Iran ».

Quand les Européens privilégient, entre Alliés, le dialogue, la concertation et le recours aux institutions onusiennes et multilatérales, les États-Unis privilégient, quant à eux, le règlement unilatéral des différends et le recours à la coercition.

Cet épisode met en évidence, une fois encore, la relation asymétrique pesant lourdement sur l’alliance transatlantique. Quand les Européens privilégient, entre Alliés, le dialogue, la concertation et le recours aux institutions onusiennes et multilatérales, les États-Unis préfèrent régler unilatéralement les différends et recourir à la coercition – allant même jusqu’à prendre le risque, au passage, de sanctionner les entreprises européennes installées en Iran entre 2016 et 2018 19. Notons également qu’au moment de rétablir les sanctions, les États-Unis ne tolérèrent même pas la mise en place entre l’Iran et l’UE 20 d’une « exemption humanitaire » visant à maintenir partiellement la connexion des banques iraniennes au réseau SWIFT afin qu’elles puissent poursuivre l’importation de biens de premières nécessités tels que les produits pharmaceutiques, agricoles ou agroalimentaires 21. L’administration Trump s’était ainsi montrée intraitable, excluant toute concession tant qu’« un changement tangible, démontrable et durable de la politique iranienne » 22 n’aurait pas eu lieu.

L’utilisation abusive par les Américains de leur pouvoir sur le réseau SWIFT a, ces dernières années, encouragé le développement de réseaux de communication financière locaux et régionaux. « Chaque réseau de communication possède ses propres spécificités. Ils sont plus ou moins développés, fiables et normalisés ; ils ne sont généralement pas compatibles avec tous les formats de message » 23 mais permettent tous de contourner SWIFT. Certains membres de l’Union européenne – la France, l’Allemagne et l’Autriche – ont eux-mêmes mis en place un « système de communication bancaire électronique standardisé » 24 régional.

Ce type d’instrument a connu un vif succès dans des pays tels que la Chine, la Turquie ou l’Iran, particulièrement susceptibles de voir le couperet américain s’abattre. La Banque centrale russe a, par exemple, en 2014, développé son propre réseau de communication financière baptisé « System for transfer of financial messages » permettant le transfert de données financières à l’intérieur de la Russie. Mais ces réseaux de communication, locaux ou régionaux, se concentrant sur un marché intérieur nécessairement restreint, ne sont néanmoins pas des alternatives convaincantes au réseau SWIFT, seulement des instruments permettant, au besoin, de le contourner.

Le cas iranien révèle les dépendances financières de l’Europe

De 2012 à 2015, puis en 2018 après une courte accalmie permise par les accords sur le nucléaire, le retour des sanctions financières américaines, promesse de campagne de Donald Trump, contraint donc SWIFT à suspendre une partie des banques iraniennes de son réseau. SWIFT s’est retrouvé pris en étau entre une double injonction, celle émanant de l’Union européenne menaçant ses entreprises de sanctions en cas de soumission aux sanctions américaines, et la menace que les Américains eux-mêmes faisaient peser sur le réseau s’ils ne respectaient pas le rétablissement des sanctions. Or, de ce nouveau bras de fer, les Américains sortent une nouvelle fois gagnants face à une Union européenne décidément incapable d’asseoir son autorité sur une société qui siège en son giron même.

Quelques voix européennes commencent tout de même à s’élever en faveur de la nécessité de créer une architecture financière en dehors du dollar. L’idée que la zone euro doit acheter son gaz et son pétrole iranien dans sa propre monnaie commence à faire son chemin 25. En 2019 l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni créent l’INSTEX qui reproduit les fonctions de SWIFT mais en dehors de son réseau et au sein d’un circuit restreint qui comprend aussi la Suède, le Danemark, la Belgique, la Norvège, la Finlande et les Pays-Bas et qui souhaite garder des liens économiques avec l’Iran hors du dollar afin de maintenir l’accord sur le nucléaire. Ce réseau alternatif reste néanmoins limité pour le moment aux denrées alimentaires et aux produits médicaux. En parallèle, plusieurs stratégies sont évoquées dont certaines relèvent du bricolage : des entreprises gardent un contact avec les banques iraniennes grâce à des messageries ad-hoc ou en proposant d’utiliser le code IBAN plutôt que SWIFT pour identifier les comptes bancaires. Des hypothèses plus sérieuses circulent comme celle de désolidariser SWIFT de Target 2, le système de règlement brut pour la zone euro. Il est trop tôt, toutefois, pour conférer un caractère doctrinal à ces velléités de court-circuitage de SWIFT comme en témoigne le recadrage public par Angela Merkel de son ministre des Affaires étrangères Heiko Maas pourtant soutenu par Bruno Le Maire dans ses ambitions de faire de l’Union européenne la référence en terme de contrepoids financier aux États-Unis dans le monde.

Le partenaire américain a pris l’habitude de pratiquer sur de nombreux membres de l’Union européenne « un espionnage paré des vertus de la légalité ».

Si l’édiction de sanctions commerciales à l’encontre d’États ou d’organisations ayant violé le droit international est un moyen de pression diplomatique courant – que ce soit de la part de l’ONU, des États-Unis ou de l’Union européenne – l’effet volontairement extraterritorial de ces mesures, c’est-à-dire leur application à des États tiers ne s’étant rendus coupables d’aucune infraction, est une spécificité de l’approche américaine.

L’affaire SWIFT est en cela, dans toutes ses dimensions, un révélateur. Un révélateur d’une mutation profonde de la perception des États-Unis de ce que sont les relations internationales : une « great power competition » (compétition stratégique), au sein de laquelle il s’agit avant tout de faire valoir les intérêts de la nation américaine. L’Union européenne et en particulier l’Allemagne et la France sont, dans ce cadre, particulièrement exposées, considérées comme des adversaires économiques qui nourrissent son déficit commercial. Raison sans doute pour laquelle, le partenaire américain a pris l’habitude de pratiquer sur de nombreux membres de l’Union européenne : « un espionnage paré des vertus de la légalité ». 26 – dont le TFTP (« terrorist finance tracking program ») ou encore le décret présidentiel 13224, évoqués plus haut, ne sont finalement que des avatars. Si cet enjeu semble avoir été, depuis peu, intégré par les autorités nationales 27 comme européennes, elles peinent encore, en réponse, à définir une « politique juridique extérieure » 28 globale et cohérente.

La Chine déploie en réponse son propre système alternatif

La Chine, dont les velléités impérialistes s’affirment de jour en jour, conteste de son côté l’hégémonie du dollar en se fondant sur une logique double : il est nécessaire pour elle de renforcer son pouvoir au sein d’un monde multipolaire, mais aussi d’obtenir un certain nombre de garanties vis-à-vis d’éventuelles sanctions américaines dans les années à venir. Pour y parvenir, dès 2009 et, à la suite de la politique de quantitative easing menée par la FED, Zhou Xiaochuan, le gouverneur de la Banque centrale de Chine avait appelé à un renforcement du rôle des DTS (droits de tirages spéciaux pour compléter les réserves des pays) du FMI face au dollar, même si cela n’avait en définitive pas abouti. Peu de temps après, la Chine a commencé à promouvoir, en parallèle de sa politique d’accumulation d’or afin de rétablir un étalon à terme, le règlement des échanges bilatéraux en renminbi (RMB) avec quelques avancées dans les pays en voie de développement et un axe clef avec Moscou.

En 2015, une nouvelle étape est franchie lorsque la Chine crée CIPS, infrastructure de paiements internationaux en RMB qui, bien que pensée pour concurrencer SWIFT, se coordonne toujours avec le système précédent en attendant que CIPS soit plus opérationnel et compétitif. Le conflit n’est donc pas frontal, CIPS concentre sa présence dans le domaine des « clearance and shimpent » tandis que SWIFT conserve son rôle central en matière de messagerie bancaire. Face à l’absence de succès escomptée suite à la mise en place du système SWIFT GPI accroissant la vitesse des transferts, la Chine a opté pour une solution, à la fois complémentaire et alternative afin de contourner SWIFT : le yuan digital. Encore balbutiante dans le domaine domestique bien que dotée d’atouts certains (le cryptoyuan recourt à la blockchain et peut faire office non seulement de monnaie mais aussi de système de paiement) 29, ce choix s’est récemment trouvé secondé par une autre voie, celle des circuits alternatifs. D’abord instaurés entre Moscou et Pékin pour le commerce bilatéral (réduisant de 50% les échanges en dollars entre ces deux nations au début de l’année 2020 30), ces circuits s’étendent de plus en plus et permettent également une légitimation autonome du système alternatif à SWIFT 31. CIPS compte par ailleurs différentes banques étrangères comme actionnaires 32 (HSBC, Standard Chartered Bank, la Bank of East Asia, DBS Bank, Citi Bank, Australia and New Zealand Banking Group et BNP Paribas).

La Chine, dont les velléités impérialistes s’affirment de jour en jour, conteste de son côté l’hégémonie du dollar en se fondant sur une logique double : renforcer son pouvoir tout en se protégeant d’éventuelles sanctions américaines.

Néanmoins, un véritable frein structurel demeure à l’internationalisation du RMB. Cette monnaie n’est pas librement échangeable et la Chine opère toujours, pour des raisons évidentes d’autonomie des circuits financiers internes au pays, un strict contrôle des capitaux. Consciente de ces difficultés, la Chine use notamment de sa présence dans d’autres territoires grâce aux Nouvelles routes de la soie. Son fort investissement dans ces territoires doit pousser les nations occidentales à investir dans leurs infrastructures en ayant recours à des emprunts en yuan et en rejoignant, directement ou non, son système alternatif à SWIFT, mais il doit aussi contrecarrer le vieux modèle américain du pétrodollar.

En outre, la Chine s’est constituée un véritable maillage financier capable de s’étendre davantage. Depuis 2019, un projet d’alliance en matière d’échanges monétaires entre la Russie, la Chine et l’Inde a vu le jour : l’Inde qui ne possède pas encore de système indépendant de transferts de fonds sur son territoire aurait ainsi recours à la Banque centrale de Russie afin d’autoriser ses propres transferts en dehors du système SWIFT 33. Si cette alliance renforce l’émergence et l’autonomisation de l’EAEU (Eurasian Economic Union), elle s’inscrit également dans la perspective que s’était fixée CIPS pour la fin de l’année 2020, à savoir rattacher mille institutions directement ou indirectement au sein de son système 34. Avec les conséquences de la pandémie du Covid-19, la reprise rapide de l’économie chinoise et les risques qu’elle fait peser sur la politique économique américaine, l’extension de CIPS et de ses canaux de diffusion au sein des BRICS semble être une nécessité pour la Chine dans les années à venir si elle souhaite se prémunir de nouvelles sanctions américaines vis-à-vis de ses transferts internationaux.

SWIFT, système cher, lent et faillible, aujourd’hui concurrencé

Pourtant, les efforts déployés paraissent démesurés face aux critiques que le système SWIFT subit. Comme indiqué au départ, un message envoyé par SWIFT contient en résumé toutes les informations concernant une transaction. Dans ce système, chaque institution possède un identifiant unique – le code BIC/SWIFT. Un message typique contient en en-tête l’identifiant BIC (Bank Identifier Code) de l’institution émettrice, suivi de l’identifiant de la nature de l’opération à réaliser, puis du BIC de l’institution réceptrice. Le corps d’un message décrit les montants et la devise utilisée, le compte du client dans l’institution émettrice, ainsi que d’autres informations sur la transaction. Toutes les institutions membres du réseau utilisent la même syntaxe de messages, mais aucun fonds ne transite par SWIFT lui-même : le système ne fait que gérer les messages qui permettent aux transactions internationales de se dérouler de manière fluide.

Pour pallier les défauts de ses prédécesseurs, il offre trois avantages centraux. D’abord, SWIFT utilise une syntaxe de messages simple et standardisée, de sorte à limiter l’erreur humaine dans l’exécution des ordres de transaction. Ensuite, il assure la non-répudiabilité des ordres passés, c’est-à-dire qu’un agent ayant effectué une transaction ne peut la nier. La trace de chaque transaction est ainsi conservée, et aucun des acteurs ne peut nier l’avoir effectuée. Enfin, il se veut être un système de messages extrêmement sécurisé.

Le système SWIFT est actuellement concurrencé sur chacun de ces points qui font sa force. Tout d’abord, la standardisation des messages liés aux transactions financières progresse dans le monde, avec notamment l’émergence de la norme ISO20022 35, qui propose une syntaxe unifiée pour toutes les transactions financières au monde. Cette norme est en passe de devenir le standard mondial de référence, puisqu’elle devrait couvrir environ 90% des virements à haute valeur d’ici à 2025 selon le cabinet KPMG 36.

Sur la non-répudiabilité des paiements ensuite, puisque d’autres technologies (notamment fondées sur la blockchain) permettent d’aussi bons résultats pour moins cher. Sur la sécurité enfin, avec les brèches révélées par des attaques récentes, la solidité du système SWIFT pose question. Tout cela est renforcé par la relative rigidité du système. Il est relativement cher, puisqu’un virement SWIFT sera facturé entre 15 et 60 dollars au client suivant l’institution bancaire, ou alors une commission variable de l’ordre de 3%. Il est de plus lent, un virement mettant 2 à 5 jours à arriver à destination – même si cette durée se trouve réduite à un jour avec le nouveau système SWIFT GPI, on reste très loin de transactions en temps réel.

Le système SWIFT est aujourd’hui concurrencé sur chacun de ses précédents points de force.

Face à un système cher, lent, centralisé, et comportant des brèches de sécurité, la technologie la plus couramment envisagée aujourd’hui pour mettre en place un système de paiement alternatif est la blockchain, qui répond en théorie à chacun de ces problèmes. Tous les projets basés sur la blockchain n’ont pas le même objectif, mais un en particulier vise précisément à faciliter les virements internationaux : il s’agit de Ripple, avec son produit RippleNet, dont l’ambition est de permettre à l’argent de s’écouler aussi facilement que l’information. Ripple est également en transition vers la norme ISO20022, et offre indéniablement une solution plus rapide que SWIFT : une transaction prend moins de 5 secondes et coûte environ 4 centièmes de centime de dollar 37, alors que la dernière version de SWIFT, baptisée SWIFT GPI, propose de régler un paiement en une journée pour le coût habituel d’un virement SWIFT. En ce qui concerne la sécurité, la grande force de Ripple est de reposer sur des transactions de pair à pair des membres du réseau. Il existe donc en théorie plusieurs chemins possibles pour faire parvenir des fonds d’un portefeuille A à un portefeuille B. Cependant, la faille principale identifiée par des chercheurs 38 de la Purdue University dans l’Indiana, est la dépendance d’un grand nombre de portefeuilles à des nœuds importants : si ceux-ci venaient à subir une attaque, quelque 50 000 portefeuilles pourraient être coupés du réseau. Cette étude, datant de 2017, est la seule de cette ampleur à avoir été réalisée, et il est donc probable que la situation ait évolué depuis.

L’émergence des monnaies digitales : une menace pour la suprématie financière américaine ?

Le précédent vénézuélien, où le recours au bitcoin a pu représenter une façon de contourner le blocus américain, et surtout l’émergence du Libra donnent des idées aux Iraniens, Européens et Chinois. La crainte de laisser l’enjeu des crypto-monnaies dans les mains d’un acteur privé doté d’une base d’utilisateur qui se chiffre en milliards inquiète même Washington. La BCE envisage elle le déploiement d’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) basée sur le blockchain, en prévision du yuan digital et de sa réponse américaine ; le dollar digital, fruit d’une collaboration entre le MIT et la FED.

Les conditions d’élaboration de cet euro digital demeurent encore assez floues mais seront déterminantes pour une solution qui risque de faire émerger plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. En l’état, cette MNBC européenne est pensée comme un système de cash digital distribué entre les banques commerciales et la banque centrale et constitue davantage qu’une simple monnaie, il s’agit d’une architecture financière qui contient son propre système de paiement. En cela, et en dépit des problématiques techno-politiques que le déploiement d’une telle monnaie risque de faire peser, l’enjeu du contrôle du système monétaire international a le mérite d’être posé. La BCE réfléchit d’ailleurs à la possibilité d’un déploiement à échelle extra-européenne et le gouverneur de la banque de France laisse présager un objectif ambitieux lorsqu’il considère la MNBC comme le moyen pour l’Union européenne de devenir rapidement « le premier émetteur au niveau international et (en) tirer ainsi les bénéfices réservés à une monnaie de banque centrale de référence ». Ces signaux faibles n’ont pourtant donné lieu à aucune réalisation concrète, et il est fort peu probable que l’institution européenne risque une guerre financière ouverte avec les États-Unis.

Du côté des acteurs privés, si la solution apportée par Ripple offre des avantages techniques indéniables, elle demeure sous le contrôle de son créateur, l’entreprise Ripple Lab, dont le fondateur Chris Larsen possède 5 milliards de tokens XRP (identifiant du Ripple), sur un total de 50 milliards en circulation. L’entreprise et son fondateur possèdent donc un pouvoir considérable sur le réseau. Si un pays l’utilise, il ne gagne donc fondamentalement pas en autonomie, et rien ne garantit qu’il ne se trouve pas sous la menace d’être déconnecté du réseau un jour, comme ont pu l’être certains pays dans le réseau SWIFT. Le réseau n’a pour l’instant pas montré de faillite conséquente, mais rien ne garantit non plus que cela n’arrivera pas. Enfin, là où la NSA utilisait SWIFT pour du renseignement 39, il serait probablement plus complexe de faire de la surveillance de masse à travers le réseau Ripple, mais certainement pas de surveiller tous les agissements d’individus ou d’organisations ciblées.

Notes :

1 : Renouvelé chaque année depuis.

2 : Compétence partagée avec le FBI et la CIA et en consultation avec le département de la Justice.

3 : Article 2 de la Directive 95/46/CE transposée en France par une série de décrets entre 1999 et 2007.

4 : Pour consulter le détail de la résolution du Parlement européen du (06/07/2006) : https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0317+0+DOC+XML+V0//FR

5 : Plus précisément de la directive 95/46/CE (24/10/1995) sur la protection des données personnelles : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046

6 : Abrogée en 2018.

7 : MONTBEYRE Richard, Le transfert de données bancaires à caractère personnel vers les Etats-Unis : aspects juridiques de l’Affaire SWIFT, Droit-Tic, févr. 2008 : http://www.droit-tic.com/pdf/Aspects-juridiques-Swift.pdf

8 : Voir à cet égard le récit du président de la division chaudière d’Alstom Frederic Pierucci dans son ouvrage Le piège américain, 2019

9 : Au moyen d’une « compulsory subponea », sorte d’injonction administrative se transformant en sanction pénale si elle n’est pas exécutée par le destinataire (amende, peine de prison) : les compulsory subponeas se passent de l’intervention du pouvoir judiciaire pour être contraignante. Cette catégorie d’actes du pouvoir exécutif américain s’est particulièrement développée au lendemain des attentats du world trade center, dans un article pour la Legal Opinion Letter (02/12/2005), Michael R.Sklaire constate : « The use of the administrative subponea has blurred the line between civil and criminal enforcment »

10 : Mécanisme de copie de sauvegarde aux Etats-Unis de l’ensemble des données conservées par la société sur les serveurs européens (et inversement).

11 : En Suisse.

12 : L’accord SWIFT I ayant été rejeté par le Parlement en février 2010 : force est de constater que les EUA auront continué à avoir un accès total au contenu de la base de données SWIFT de 2006 à 2009.

13 : Le rapport constate que les demandes des services américains « étaient tellement succinctes que l’agence (Interpol) n’a pas été en mesure d’en vérifier la conformité avec l’accord », ce qui ne l’a au demeurant pas empêchée de les communiquer.

14 : Voir communiqué de presse 1 février 2009 : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_09_264

15 : Il va être intéressant à ce sujet de suivre les faits et gestes de Joe Biden sur ce dossier, lui qui avait prononcé un discours en vue de convaincre les européens de coopérer en pleine négociation des accords.

16 : GARABIOL Dominique, banquier et professeur associé à l’université Paris 8 : https://fr.sputniknews.com/international/201807251037359973-brics-transactions-financieres/

17 : Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie (2014/2627(RSP)) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52014IP0248

18 : À l’instar des EUA, l’UE décide en 2011 de sanctionner l’Iran (Règlement 359/201) au moyen du gel de certains avoirs, d’un embargo militaire et d’embargos sectoriels ; pour plus de détails voir : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Institutionnel/Niveau3/Pages/39d02b33-eab4-4090-bff7-f44605fe2e6e/files/16127a0c-8a51-41db-a4bb-079b45083606

19 : On notera le commentaire du Ministre de l’économie français, Bruno le Maire : « l’Europe doit cesser d’être la victime collatérale des sanctions extraterritoriales américaines ».

20 : La « troïka européenne » : Allemagne, Royaume-Uni, France.

21 : Biens n’étant pourtant théoriquement pas frappés par les sanctions américaines.

22 : Bulletin d’information de l’Institut kurde de Paris (page 61) : https://www.institutkurde.org/publications/bulletins/pdf/400.pdf

23 : SENGMANY Paul, Mémoire Master 2019 : « Les alternatives au Correspondant Banking » https://www.afte.com/sites/default/files/inline-files/Mémoire%20du%203e%20prix%20ex%20aequo%20-%20SENGMANY%20Paul.pdf

24 : Electronic Banking Internet Communication Standard

25 : Pour rappel en 2004 l’Union européenne avait été incapable d’empêcher les américains lorsque Saddam Hussein avait décidé d’acheter son pétrole en euros. Pour convaincre un pays d’acheter en euros ou en yuan il faut pouvoir avoir la garantie de ne pas subir le courroux américain en représailles comme l’a montré récemment l’exemple de Total.

26 : Rapport URVOAS 2014 : https://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i2482.asp (voir chapitre III : « Le défi du renseignement économique et financier »)

27 : Note DGSI 12/04/2018 « Panorama des ingérences économiques américaines en France » : « Les entreprises françaises […] font l’objet d’attaques ciblées, notamment par le biais de contentieux juridiques, de tentatives de captation d’informations et d’ingérence économique »

28 : LEBLANC-WOHRER Marion, « Le droit, arme économique et géopolitique des États-Unis », Politique étrangère, 2019

29 : Néanmoins, depuis le 13 novembre 2020, la deuxième plus grosse banque de Chine propose d’acheter des obligations en bitcoins (58 Mio le premier jour). À terme, la China Construction Bank entend mettre à disposition 3 milliards d’obligations sous cette forme. Il ne s’agit pas de bons destinés nécessairement à des investisseurs professionnels, 100 suffisent pour en obtenir un contre plus de 1500 pour les obligations habituelles en yuan. Sur ce sujet, voir : https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3109331/china-construction-bank-sells-us3-billion-worth-debt

30 : https://iz.ru/1041303/2020-07-29/dolia-dollara-v-torgovle-rf-i-kitaia-vpervye-opustilas-nizhe-50

31 : La Chine se sert ainsi de ses propres agences de notation pour mettre en avant l’utilisation de CIPS par des banques étrangères, russes en l’occurrence. Voir à ce sujet : https://www.rt.com/sponsored-content/504670-credit-bank-moscow-asian-award/

32 : https://www.reuters.com/article/china-banks-clearing-idUSL3N2F115E

33 : https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-russia-china-explore-alternative-to-swift-payment-mechanism/articleshow/72048472.cms?from=mdr

34 : https://asia.nikkei.com/Business/Finance/China-s-global-yuan-push-makes-inroads-in-Asia-and-Africa

35 : Détails de la norme ISO20022 : voir https://www.iso20022.org/

36 : A new standard for payments, https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/02/payments-standard.html

37 : Site de Ripple : https://ripple.com/insights/speed-and-cost-of-payments-dont-need-to-be-at-odds/

38 : MIT Technology Review, “First Large Scale Analysis of the Ripple cryptocurrency network”, https://www.technologyreview.com/2017/06/16/151164/first-large-scale-analysis-of-the-ripple-cryptocurrency-network/

39 : Reuters, “Hacker documents show NSA tools for breaching global money transfer system” , https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-swift-idUSKBN17H0NX