En assassinant le général iranien Qasem Soleimani, Donald Trump a apporté la preuve de son interventionnisme militaire, drapé dans l’incompétence et l’hypocrisie. Cependant, la réponse des médias, commentateurs et représentants politiques américains a été beaucoup plus critique et nuancée que ce que l’on observe généralement lorsque les États-Unis sont la cible de missiles, un fait révélateur de l’évolution du climat politique national en cette année électorale.

« Des dizaines de missiles iraniens frappent des bases américaines abritant du personnel militaire ». Dans la soirée du 7 janvier, les gros titres anxiogènes des chaînes d’informations entretiennent une tension insoutenable. Pour autant, les tambours de guerre se font plus discrets qu’à l’ordinaire. Si une flopée « d’experts » grassement payés par l’industrie de l’armement défilent sur les plateaux pour affirmer que Donald Trump n’aura pas d’autre choix que l’escalade militaire, les présentateurs et journalistes tiennent des propos plus nuancés. Certes, Sean Hannity (FoxNews) suggère de bombarder les installations pétrolières iraniennes pour affamer la population, mais le cœur n’y est qu’à moitié. Pour une fois, la voie de la raison tend à prendre le pas sur le discours guerrier. CBS News nous rappelle que Soleimani était un personnage adulé par le peuple iranien et met en doute la légalité de son assassinat, Tucker Carlson (FoxNews) accuse pendant 45 longues minutes le Pentagone et les membres de l’administration Trump de mentir aux Américains pour manipuler l’opinion « comme pour la guerre en Irak », ABC News diffuse l’interview du ministre des affaires étrangères iranien ; CNN minimise l’ampleur des frappes et conteste la pertinence d’une réplique. Sur MSNBC, Chris Hayes conclut son JT en affirmant qu’« une guerre avec l’Iran serait une folie, un désastre du point de vue moral et stratégique. Et ne croyez personne qui prétendrait le contraire ». Même le New York Times, qui déplorait dans un éditorial du 31 décembre « la réticence de Donald Trump à utiliser la force au Moyen-Orient » (sic) multiplie désormais les tribunes et articles critiquant les choix de la Maison-Blanche et redoutant ses conséquences.

Dans ce contexte particulier et malgré les encouragements de ses principaux soutiens, Donald Trump a décidé de ne pas répondre immédiatement aux frappes iraniennes. « L’Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour tous les partis concernés et le monde. (…) Nous n’avons subi aucune perte, tous nos soldats sont en sécurité et les dégâts sur nos bases militaires sont minimes » déclare-t-il au cours d’une conférence de presse minée par les mensonges, approximations et l’autosatisfaction. Une fois de plus, Trump doit reculer pour s’extraire d’une crise qu’il a lui-même provoquée.

Aux origines de la crise, l’incompétence de Donald Trump et la folie des cadres militaires américains

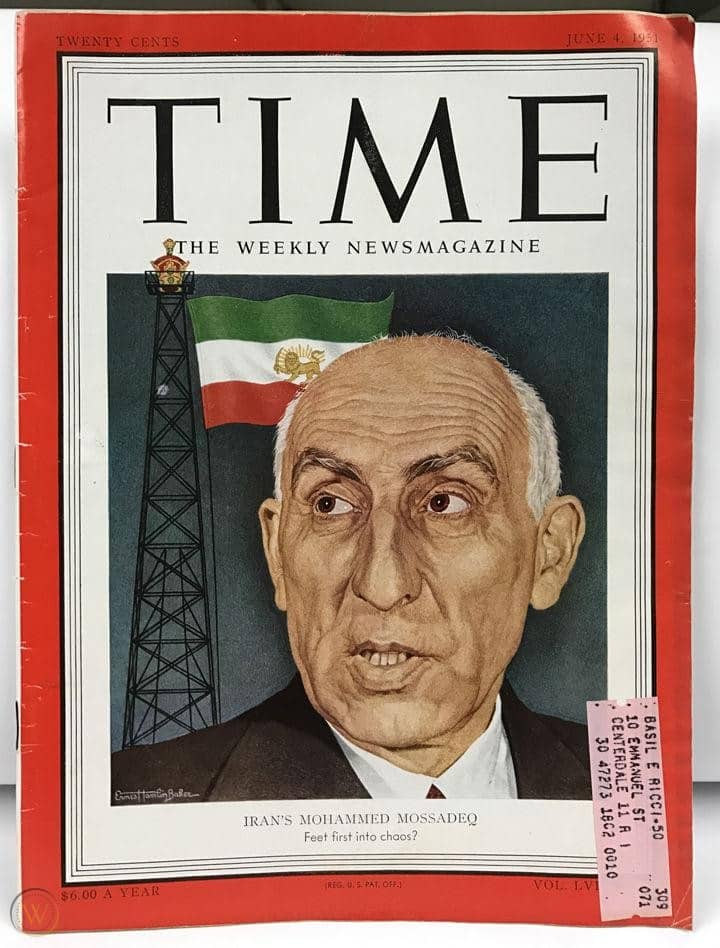

La crise iranienne remonte au moins au retrait unilatéral de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) décidé par Trump contre l’avis de l’ensemble de son administration, et aux sanctions imposées à l’Iran depuis, dans le but assumé de pousser son peuple au soulèvement.

Les manifestations récentes, réprimées dans le sang par Téhéran, semblaient conforter cette stratégie. Pourtant, cet objectif de long terme vient d’être compromis par la décision d’assassiner le personnage public le plus populaire du pays.

Si l’Iran perd un général, il gagne une excuse pour s’affranchir du JCPOA, obtient de l’Irak la demande officielle du retrait des troupes américaines, et unifie une population divisée contre un ennemi commun. De leurs côtés, les États-Unis ont été contraints de mettre fin à la coalition chargée de combattre l’État islamique et se trouvent dans une position délicate en Irak. Comment expliquer une telle erreur stratégique de la part de Donald Trump ?

Tout part des actions menées contre l’ambassade américaine à Bagdad, qui ont fait planer le spectre d’un nouveau « Benghazi » sur la présidence Trump. En 2012, deux bâtiments diplomatiques américains sont attaqués en Libye, coûtant la vie de l’ambassadeur et de membres du personnel. Cet épisode va cristalliser une obsession conservatrice contre l’administration Obama. Pendant trois ans, le parti républicain va multiplier les commissions d’enquête parlementaires pour accuser Hillary Clinton et Barack Obama de négligence et de trahison, tandis que les médias conservateurs vont repeindre la future candidate démocrate en criminelle ayant « du sang sur les mains ». Trump s’étant largement fait l’écho de ces critiques, il voulait à tout prix éviter un dénouement similaire en Irak, tweetant dès le début des évènements à Bagdad « ça ne sera pas Benghazi ! ».

Son obsession d’apparaître « fort » semble avoir été le principal moteur de sa décision, à laquelle s’ajouterait un acharnement à détruire l’héritage d’Obama et l’opportunité de faire oublier la procédure de destitution qui le vise. [1]

Dans une enquête approfondie, publiée le 12 janvier, le New York Times confirme cette lecture. Trump, qui s’attendait à être adulé pour son audace, devint furieux face au torrent de critiques diffusé sur les chaines de télévisions, avant d’être particulièrement soulagé par la faible intensité des représailles iraniennes, construites pour éviter un conflit généralisé.

Ceux qui pensaient que ses généraux et conseillers empêcheraient Trump de commettre l’irréparable en ont été pour leurs frais. Selon le New York Times, le commandement militaire avait présenté différentes options au président, incluant l’assassinat de Soleimani « pour faire passer les alternatives comme moins extrêmes et plus séduisantes ». Le Times décrit des officiers « choqués par la décision du président », mais qui n’ont vraisemblablement pas opposé de grande résistance.

Ceci s’explique par des raisons structurelles. Un grand nombre de généraux et conseillers militaires qui gravitent autour de Trump sont des vétérans de la guerre d’Irak particulièrement vexés par leur défaite, dont ils rejettent la responsabilité sur l’Iran. Les autres, au rang desquels on retrouve des membres de l’extrême droite évangéliste tel que le vice-président Mike Pence et le secrétaire d’État Mike Pompéo, veulent provoquer un conflit avec l’Iran pour des raisons idéologiques. Selon le Washington Post et CNN, Mike Pompéo poussait l’idée de tuer Soleimani depuis des mois, une option systématiquement écartée par les administrations précédentes.

Enfin, le complexe militaro-industriel qui finance massivement les élus républicains et influence médias et décideurs politiques à grand renfort de lobbyistes a tout intérêt à l’escalade. L’actuel ministre de la Défense, par exemple, est l’ancien lobbyiste en chef de Raytheon, un des principaux fournisseurs de l’armée américaine.

Tous ces éléments s’ajoutent au caractère impulsif de Donald Trump, qui aurait réclamé des représailles musclées depuis son club de golf de Mar-a-lago après avoir vu les images des émeutiers entourant l’ambassade américaine tourner en boucle sur Fox News, selon le Washington Post.

Que Trump ait été encouragé à se lancer dans une escalade guerrière dans le but de provoquer un engrenage semble évident. Tout comme son inaptitude à anticiper les conséquences de sa décision.

En 2015, Trump confondait Soleimani avec le chef des Kurdes et avouait n’avoir jamais entendu parler des Gardiens de la révolution.

Après l’assassinat, son administration a produit des justifications contradictoires et mensongères, provoquant la colère des parlementaires américains ayant eu accès aux briefings officiels, y compris de certains élus républicains.

La Maison Blanche a justifié ses actions en prétendant que les Américains seraient plus en sécurité après cet assassinat, et que la mort de Soleimani serait acclamée par les Iraniens. Un récit rapidement ridiculisé par les images des mobilisations de masse aux funérailles de Soleimani, auxquelles s’est ajouté le vote du parlement irakien demandant le retrait de l’armée américaine, alors que les médias faisaient état d’une situation d’alerte maximale en Irak et aux États-Unis. Les arrestations de citoyens américains d’origines iraniennes aux postes-frontière et la mention du risque d’attentat terroriste ont achevé de dégonfler le récit de la Maison-Blanche, alors que le cafouillage provoqué par la lettre envoyée par erreur au Premier ministre irakien pour confirmer le retrait des troupes américaines d’Irak renforçait l’image d’une administration déboussolée.

Pris à son propre jeu, Trump a tenté de dissuader l’Iran de répliquer en menaçant de bombarder 52 sites culturels iraniens. L’évocation de ce crime de guerre a provoqué une levée de boucliers aux États-Unis, et un démenti ferme de la part de son administration, contraignant Trump à reculer une nouvelle fois.

Certains ont pu voir dans l’amateurisme du président un opportunisme politique, lui qui avait affirmé en 2011 « Obama prépare une guerre contre l’Iran pour être réélu, car le président est incapable de négocier avec Téhéran. N’est-ce pas pathétique ? », mais sa réponse à la crise indique qu’il n’avait pas anticipé les conséquences de sa décision et pensait à tort qu’il serait célébré pour son audace.

Donald Trump, la fable du non-interventionniste

En dépit des évidences, Trump continue d’être fréquemment dépeint comme un non-interventionniste dont la politique serait en rupture avec le fameux « consensus de Washington ». Dans le journal Le Monde du 9 janvier, le chef du service international Alain Salles décrit le président comme celui « qui n’aime pas la guerre et veut faire rentrer les GI chez eux ». Cette surprenante étiquette s’explique par sa posture politique durant la campagne présidentielle de 2016, et son style diplomatique « particulier ».

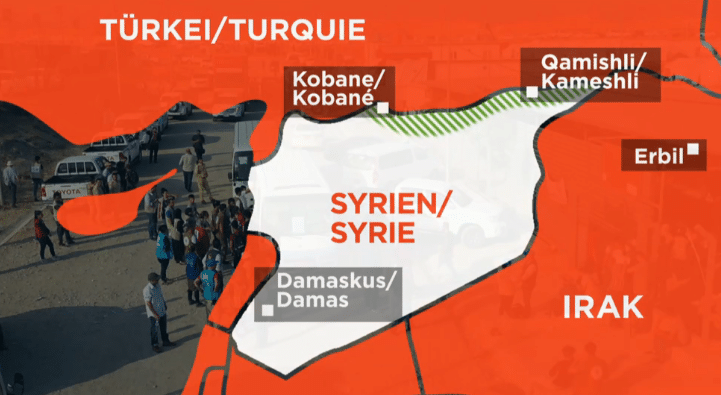

Sa volonté de négocier avec la Corée du Nord depuis qu’elle possède l’arme atomique, son manque d’enthousiasme à l’idée de provoquer une guerre totale avec l’Iran et son retrait brutal des troupes américaines du nord de la Syrie (qui ont forcé l’armée américaine à bombarder ses propres bases en catastrophe) seraient autant de preuves de son isolationnisme. Si Trump n’a pas encore rapatrié les troupes et quitté l’OTAN, ce serait à cause de la contrainte exercée par « l’État profond ».

Cette fable, largement entretenue par les médias américains, présente le risque de pousser Donald Trump à adopter des postures de plus en plus belliqueuses.

Certes, Trump n’a pas (encore) envahi de pays. Mais c’est un curieux seuil pour gagner ses galons de pacifiste. On imagine mal Hillary Clinton, dépeinte comme une va-t’en guerre face à un Trump isolationniste, frapper la Corée du Nord à l’arme nucléaire ou bombarder la population iranienne dans le contexte actuel.

À l’inverse, Trump a franchi toutes les lignes rouges d’Obama : il a accepté de livrer des armes lourdes à l’Ukraine contre les Russes, bombardé par deux fois le régime syrien hors du cadre de l’ONU et assassiné un haut dirigeant d’un pays souverain.

Sous sa présidence, les frappes de drones ont été multipliées par cinq, les villes de Mossul et Raqqa ont été réduites en cendres par des bombardements qui ont déplacé des millions de civils, Trump a apposé son véto à la résolution du Congrès demandant l’arrêt de l’engament américain dans la guerre du Yémen, augmenté le nombre de troupes déployées en Afghanistan et au Moyen-Orient, redéployé les troupes présentes au Rojava autour des champs de pétrole syrien, retiré les États-Unis du traité de non-prolifération nucléaire INF, soutenu des coups d’État au Venezuela et en Bolivie et violé l’accord sur le nucléaire iranien. Les conseillers dont il a choisi de s’entourer sont tous des « faucons » avérés, il a fait adopter des budgets militaires en hausse constante et obtenu la création d’une « space force » qui va militariser l’espace. Selon The Intercept, il était initialement favorable à une invasion du Qatar par l’Arabie Saoudite (avant de réaliser que les USA avaient dix mille hommes stationnés là-bas) et a proposé aux dirigeants sud-américains et au Pentagone d’envahir le Venezuela pour renverser Maduro dès 2017.

Si tous ces faits pouvaient encore laisser planer un doute, le refus catégorique de saisir l’occasion offerte par le vote du parlement irakien pour retirer les troupes américaines du pays vient de confirmer une évidence : la posture isolationniste de Trump, comme toutes ses postures, est un leurre électoral sans aucun rapport avec la réalité.

La politique de Trump ne consiste pas à un ambigu « America First » mais à un très clair « Trump first », quelques soit les conséquences. Comme l’explique Noam Chomsky, ses actions visent systématiquement à conforter sa base électorale tout en défendant les intérêts de ses donateurs et soutiens financiers (multinationales, lobbies et ultra-riches). Lorsque les priorités de ces deux « électorats » entrent en conflit, Trump a tendance à s’empêtrer dans des crises dont il est le principal instigateur. [2]

La réponse hétérogène des cadres démocrates et médias libéraux ouvre une nouvelle ligne de fracture en vue de la primaire démocrate

À en croire les reporters de terrain qui couvrent la campagne, les questions de politiques étrangères ne préoccupent guère les électeurs démocrates. Pour autant, les évènements récents ont permis d’exacerber des lignes de fracture entre les différents candidats.

À droite, Pete Buttigieg et Joe Biden ont d’abord critiqué la procédure utilisée pour assassiner Soleimani, dénonçant la décision de ne pas informer le Congrès à l’avance et l’absence de stratégie de long terme. S’ils ont souligné le risque d’escalade, ils n’ont pas remis en question la légalité de la frappe ni le récit Trumpien visant à peindre Soleimani comme un dangereux terroriste responsable de la mort de centaines d’Américains.

Un discours similaire pouvait être entendu de la part des principaux cadres démocrates au Congrès, dont la cheffe de la majorité Nancy Pelosi et le président de la commission du renseignement Adam Shift, qui pilote la procédure de destitution.

Ce double discours qui légitime une action militaire sans précédent historique tout en condamnant le « style » Trump prend racine dans le « consensus de Washington ». Démocrates comme républicains comptent sur l’appui des industriels de l’armement pour financer leurs campagnes, et Washington et les grands médias sont sous l’influence d’une constellation de think tanks, analystes et lobbyistes qui poussent au militarisme. [3] Ceci explique le soutien de cette faction du parti aux coups d’État au Venezuela et en Bolivie, les votes quasi unanimes pour les budgets de défense demandés par Trump, l’aval donné à son projet de « space force » ou le refus de légiférer pour limiter le pouvoir du président en matière de guerre.

À ce titre, il est révélateur d’observer qu’en pleine procédure de destitution visant à établir l’abus de pouvoir du président, les démocrates votaient pour le prolongement du « patriot act » qui donne aux présidents des pouvoirs discrétionnaires très importants, alors que Nancy Pelosi refusait d’inclure dans le vote du budget militaire les amendements proposés par l’aile gauche du parti pour encadrer les pouvoirs du président en matière d’actions militaires.

De l’autre côté, Bernie Sanders, la gauche du parti, les associations militantes et, dans une moindre mesure, Elizabeth Warren critiquent l’idée même du recours à la violence, appelant l’attaque contre Soleimani un « assassinat » et dénonçant un interventionnisme qui sert les intérêts financiers aux dépens des familles américaines, ancrant la critique dans une analyse de classes.

Cette posture, critiquée par une partie de médias, a tout de même ouvert une brèche et contraint le parti démocrate à reprendre ses esprits. Après une première réponse ambiguë, les cadres du parti ont saisi l’opportunité de dénoncer les actions de Donald Trump, et (enfin) voté une résolution à la chambre des représentants pour limiter son pouvoir en termes de décision militaire.

Les médias traditionnellement proches de l’aile droite du parti démocrate (CNN, MSNBC, le New York Times et le Washington Post) s se sont également trouvés dans une posture quasi schizophrène, pris entre leur passions interventionnistes et leur opposition viscérale à Donald Trump.

Un conflit avec l’Iran désormais inévitable ?

Si la catastrophe a été provisoirement évitée, le meurtre de Soleimani devrait, du point de vue du complexe militaro-industriel et de l’extrême droite évangéliste, continuer à générer des dividendes. Il ne s’agit pas simplement d’un affront au gouvernement iranien qui aurait perdu un haut dirigeant, mais d’une attaque contre les populations chiite indépendamment des frontières. Il est probable qu’une milice chiite décide, sans l’aval de Téhéran, de mener ses propres représailles.

C’est le risque évoqué par Michael Morell, ancien sous-directeur de la CIA, qui estime que l’assassinat de Soleimani entraine un engrenage inarrêtable. À cause de la possibilité de représailles des milices chiites et de la reprise du programme nucléaire iranien, les États-Unis risquent de se trouver durablement embourbés au Moyen-Orient, quel que soit le locataire de la Maison Blanche en 2021.

En attendant, la propagande de guerre tourne à bloc sur les médias conservateurs pour vendre une escalade contre l’Iran, malgré la reculade temporaire de Donald Trump et la tragédie de l’avion de ligne ukrainien abattu par erreur par Téhéran.

[1] : À ce propos, lire ce fil twitter reprenant des sources proches de la Maison-Blanche https://twitter.com/rezamarashi/status/1214031169173348352

[2] Par exemple, il avait provoqué un « shut down » du gouvernement pour obtenir un financement pour son mur à la frontière mexicaine, avant d’être contraint de capituler par les forces économiques du pays. Il a retiré les troupes du Nord de la Syrie pour les redéployer autour des champs de pétrole Syrien tout en augmentant la présence militaire dans la région, refusé de répondre militairement au drone abattu par l’Iran et aux frappes contre les installations pétrolières saoudiennes après avoir adopté une posture confrontationnelle avec l’Iran, etc.

[3] https://theintercept.com/2020/01/10/iran-pundits-defense-industry/