La désindustrialisation de la France est désormais reconnue par la grande majorité de la classe politique comme un problème majeur pour notre économie, en raison de la perte d’emplois industriels, de notre déficit extérieur et des relations de dépendance dans lesquelles elle place notre pays vis-à-vis du reste du monde. Depuis la crise sanitaire, du plan de relance au plan France 2030 en passant par les sommets « Choose France », Emmanuel Macron multiplie les annonces de nouveaux sites industriels. Si le déclin de l’industrie française semble enfin s’être arrêté, la spécialisation sur des industries de pointe néglige d’autres secteurs tout aussi stratégiques et empêche de reconstituer un tissu industriel global. Pour l’essayiste Benjamin Brice, auteur de L’impasse de la compétitivité (Les liens qui libèrent, 2023) cette focalisation sur les « industries du futur » est une erreur. Extrait.

Après des décennies de déclin, n’assiste-t-on pas enfin à la progressive réindustrialisation du pays ? Hélas, nous en sommes encore très loin. Certes, depuis le choc de la pandémie, nos dirigeants ont pris conscience de notre vulnérabilité. Emmanuel Macron affirmait en mars 2020 que « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie ». Mais où sont donc les mesures structurantes capables de nous sortir de l’ornière ?

Mis à part quelques projets de relocalisation, notamment pour le paracétamol, nos dirigeants restent en réalité prisonniers de leur logique de compétitivité. À leurs yeux, l’urgence serait d’exporter davantage, car rien ne servirait de se battre pour des industries où nous sommes concurrencés par des pays avec un faible coût de la main-d’œuvre. Quand Emmanuel Macron parle de réindustrialisation, il pense aux batteries, à l’hydrogène ou au « Plan Quantique », certainement pas à ce qu’il dénigrait comme des « secteurs en difficulté » (août 2020). Un conseiller de Bruno Le Maire exprimait franchement les choses en novembre 2021 : « L’avenir industriel n’est pas dans le masque ou dans la fringue, mais dans la montée en gamme [1] . »

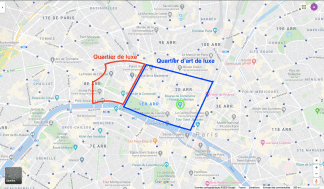

Tout le monde, ou presque, semble avoir enfin compris l’importance de l’industrie pour l’économie d’un pays; l’illusion d’une société sans usine s’est à peu près dissipée. Cependant, nos dirigeants ne sont pas du tout sortis de la logique d’intégration accrue de la France à la mondialisation, avec montée en gamme et spécialisation dans quelques domaines à forte valeur ajoutée (en particulier l’aéronautique et le luxe). C’est-à-dire la logique qui nous a fait abandonner naguère, sans trop de remords, le cœur même de notre appareil industriel… Avec pour résultat de nous avoir rendus aujourd’hui tellement dépendants des importations pour notre consommation intérieure.

L’investissement dans les domaines industriels de pointe est certainement nécessaire et l’exécutif a raison d’y consacrer moyens et énergie (à condition d’intégrer les contraintes géopolitiques et environnementales dans l’équation); toutefois, ce n’est pas cela qui permettra de compenser demain la hausse tendancielle de nos besoins extérieurs pour les industries de base. Ne nous le cachons pas, notre spécialisation est structurellement déficitaire.

Quand on additionne le surplus dans l’aéronautique (+ 23 milliards en 2022), dans les produits agricoles et les boissons (+ 21 milliards), dans les parfums et cosmétiques (+ 15 milliards) et dans les produits pharmaceutiques (+ 3 milliards), cela permet à peine d’équilibrer le déficit pour l’automobile (- 20 milliards), pour les machines (- 11 milliards) et pour tous les matériaux : bois, plastique, caoutchouc et produits de la métallurgie (- 34 milliards). Rajoutons également le secteur du tourisme – qui se trouve dans les services – dont le solde positif fait contrepoids au solde négatif du secteur textile (- 11 milliards). Mais, après cela, il reste encore à régler le déficit pour les appareils numériques (- 22 milliards), pour les équipements électriques (- 11 milliards), pour les meubles (- 7 milliards), pour les fruits et les légumes (- 4 milliards), pour la viande et le poisson (- 7 milliards), pour les jouets et les articles de sport (- 4 milliards), et ainsi de suite. Tout cela sans même évoquer la facture énergétique, qui a été en moyenne de 50 milliards d’euros dans les années 2010 et a atteint 115 milliards d’euros en 2022 d’après les Douanes et la Banque de France !

Notre spécialisation dans quelques secteurs à très forte valeur ajoutée ne contrebalance pas du tout la perte de notre base manufacturière. Et notre déficit commercial structurel finit par nous rendre de plus en plus dépendants des financements étrangers. Certes, le débat médiatique est monopolisé par la question de l’endettement public. Mais le plus important, en termes de stabilité et de résilience, est notre endettement par rapport au reste du monde. En 20 ans seulement (2002-2022), la position extérieure nette de la France – soit la différence entre les actifs et les dettes des résidents français vis-à-vis de l’étranger – est passée de + 6 points de PIB à – 27 points selon Eurostat. Il y a là une vraie source de vulnérabilité.

Il est difficile de maintenir des industries de pointe performantes dans un territoire où l’on maîtrise de moins en moins la fabrication des pièces et des machines indispensables à leur fonctionnement.

Cette situation est d’autant plus dangereuse qu’elle s’entretient elle-même, puisque les différentes industries sont liées les unes aux autres. D’un côté, les pays disposant des industries de base cherchent peu à peu à remonter la chaîne de valeur (en amont et en aval). De l’autre, il est difficile de maintenir des industries de pointe performantes dans un territoire où l’on maîtrise de moins en moins la fabrication des pièces et des machines indispensables à leur fonctionnement. Ambitionner de produire de l’hydrogène vert est une chose, mais il faut aussi avoir la capacité de construire les équipements de production de ce vecteur énergétique, les infrastructures de transport qui vont avec et les camions qui utiliseront ce gaz pour rouler [2] . Il paraît difficile de prendre pied dans les technologies de pointe sans revitaliser en parallèle le tissu industriel français, avec son écosystème de PME.

Quant à la création d’emplois, la stratégie actuelle n’a pas encore produit de miracle. Voici les chiffres. Entre le 2e trimestre 2017 et le 4e trimestre 2022, la France a créé 90 000 emplois salariés dans l’industrie, alors qu’elle en avait détruit plus de 500 000 dans les dix années précédentes. Cela est évidemment un progrès dont il faut se réjouir. Cependant, cela n’empêche pas l’industrie de reculer encore dans l’emploi total (- 0,5 point au cours de la période), car l’industrie ne représente qu’une toute petite partie des créations d’emplois salariés. De plus, il faut noter que les emplois créés se concentrent dans l’industrie agroalimentaire et dans la gestion de l’eau et des déchets. Si l’on s’intéresse à l’industrie de fabrication – un secteur qui représente selon les douanes les trois quarts des échanges commerciaux de la France, y compris l’énergie –, la hausse n’est que de 15 000 postes, soit + 0,7 % en presque six années d’après l’INSEE.

En résumé, la France est sortie de la phase de désindustrialisation accélérée qu’elle a connue au cours des décennies précédentes, même s’il faut se montrer prudent, car il reste à mesurer l’impact sur la localisation des unités de production de la hausse du coût de l’énergie et des mesures protectionnistes américaines. Néanmoins, nous sommes très loin d’assister à une réindustrialisation du pays, comme l’indiquent assez clairement le léger recul de l’emploi industriel (en valeur relative) et la dégradation du solde manufacturier.

En concentrant toute l’attention sur les exportations – et plus précisément sur les exportations à forte valeur ajoutée –, les politiques de compétitivité nous enferment dans une impasse, car le véritable potentiel en termes d’emplois et de déficit commercial, mais aussi en termes de résilience et de diminution de notre empreinte écologique, se trouve du côté des importations. Ce dont la France aurait besoin pour se redresser, c’est de la relocalisation d’une partie de la consommation des ménages, des administrations publiques et des entreprises.

Beaucoup d’économistes, inquiets face à la remise en cause du libre-échange, insistent sur les bénéfices matériels de notre insertion dans le marché mondial: « La mondialisation permet d’accroître le pouvoir d’achat des consommateurs en faisant baisser les prix et en accroissant la qualité des produits. » [3] Voilà une réalité qu’il ne faut certainement pas négliger : une éventuelle relocalisation d’activités industrielles porterait atteinte à notre volume de consommation matérielle et obligerait à rompre avec notre obsession des prix bas. Toutefois, il est d’autres réalités dont on doit également tenir compte si l’on entend juger les choses de manière raisonnable.

Une éventuelle relocalisation d’activités industrielles porterait atteinte à notre volume de consommation matérielle et obligerait à rompre avec notre obsession des prix bas.

D’abord, notre abondance matérielle se paie au prix fort. Notre économie devient de plus en plus dépendante du reste du monde, pour l’importation de biens et pour le financement du déficit qui en découle. En parallèle, cette abondance s’accorde assez mal avec nos objectifs écologiques et ne nous prépare pas du tout à un monde dans lequel un certain nombre de ressources vont probablement devenir plus rares et plus chères.

Ensuite, en dépit de notre abondance matérielle, le pouvoir d’achat est devenu la préoccupation numéro un de la population française, surtout dans les classes populaires. C’est peut-être le signe qu’il y a un vice quelque part! À force de tout miser sur les prix bas, les importations ont remplacé la production locale, ce qui détruit des emplois dans les territoires, augmente les besoins de transferts et joue à la baisse sur les salaires. Le consommateur y a gagné en volume de consommation, c’est indéniable, mais le travailleur est soumis à une très forte pression, au nom de la compétitivité, le locataire des métropoles a du mal à se loger et le contribuable voit son imposition non progressive s’alourdir. Au bout d’un certain temps, même le consommateur ne s’y retrouve plus, car l’écart entre ce que la société le pousse à acquérir – notamment via la publicité – et ce qui lui reste à la fin du mois devient énorme et alimente l’insatisfaction. En abandonnant la définition de nos besoins de consommation au marché mondial, on crée finalement un engrenage de surconsommation qui nous endette vis-à-vis du reste du monde tout en multipliant les frustrations.

Notes :

[1] Poursuit-on la chimère d’une restauration de l’industrie d’antan ou prépare-t-on la transition vers l’industrie du futur ? Elie Cohen, Souveraineté industrielle, vers un nouveau modèle productif ?, Odile Jacob, 2022.

[2] Anaïs Voy-Gillis dans le podcast Sismique, «Industrie: le déclin français, et après?» (2e partie), 28/02/2023.

[3] Xavier Jaravel et Isabelle Méjean, « Quelle stratégie de résilience dans la mondialisation ? », Note du Conseil d’analyse économique, no 64, avril 2021, p. 11.

L’impasse de la compétitivité, Benjamin Brice, Les Liens qui libèrent, 2023.