Sarah Abdelnour est sociologue du travail et maîtresse de conférences au laboratoire de recherche IRISSO de l’Université Paris-Dauphine, spécialiste des transformations des formes de travail et d’emploi. Elle est entre autres l’autrice de l’ouvrage Les nouveaux prolétaires, paru en 2012.

LVSL – En lisant vos articles, on comprend que l’auto-entrepreneuriat a pour cause et pour conséquence la destruction du modèle de l’État-Providence. Pouvez-vous nous faire une chronologie des événements et choix politiques qui nous ont fait passer d’un État-protecteur à un État-responsabilisateur ? En quoi l’Etat, en redéfinissant son périmètre d’action depuis les années 1980, a-t-il encouragé cette transformation?

Sarah Abdelnour – On identifie globalement un tournant, reconnu par de nombreux historiens et sociologues, entre la fin des années 1970 et le début des années 1980. Il s’agit d’un tournant libéral couplé à la “crise” et à l’augmentation du chômage. Si on s’intéresse au prisme spécifique de l’encouragement à la création d’entreprises, le tournant s’opère en 1976. On l’observe après trois décennies de construction du salariat et d’expansion de l’Etat-Providence, avec une rupture de tendance et le passage à une lecture beaucoup plus libérale et centrée sur la prise en charge individuelle des difficultés sociales. En 1976, sous Raymond Barre et avec Alain Madelin, est créé le premier dispositif d’aide à la création d’entreprise pour les chômeurs, l’ACCRE.

A partir de là, cette aide intègre l’arsenal des politiques publiques d’emploi et de lutte contre le chômage. Elle devient un outil consensuel utilisé tant par la droite que par la gauche de gouvernement, sans distinction. Cette dimension consensuelle se comprend à travers la mise en place d’une rhétorique entrepreneuriale qui appartient à la famille économique et politique du libéralisme, mais aussi très souvent d’un argumentaire social qui se greffe dessus. L’argument consiste à dire que la création d’entreprises serait bénéfique aux populations qui ont du mal à accéder à l’emploi notamment du fait de faibles diplômes. Ce tournant dépasse le cas de la France et ce cadre se maintient jusqu’à aujourd’hui, en témoigne la persistance du dispositif ACCRE.

“Le tournant auto-entrepreneurial constitue une nouvelle étape: c’est au chômeur isolé de se prendre en main seul et de créer son propre emploi”

Une nouvelle étape est franchie dans les années 2000, avec une figure de l’entrepreneur qui devient plus populaire. Dans les années 1970, on visait plutôt les cadres ou des travailleurs qualifiés au chômage dont on estimait qu’ils avaient les ressources pour monter une entreprise, comprise comme une entreprise qui embauche des gens. Le tournant auto-entrepreneurial constitue une nouvelle étape: c’est au chômeur isolé de se prendre en main seul et de créer son propre emploi, du moins sa source de revenus pour ne pas dépendre des aides sociales. Il y a là une alternative à la logique de l’assistance. Pour arrêter de compter sur les aides, il faudrait monter son business, en partant de l’idée qu’il y a ce goût pour l’entrepreneuriat dans les classes populaires. Par extension, on assiste à un déplacement des cibles des dispositifs qui avant étaient destinées à un public plus confidentiel.

On étend les dispositifs à tous ceux qui ont besoin d’un complément de revenu. Avec Anne Lambert, qui travaille sur les mécanismes d’accession à la propriété, nous avions repéré la même chronologie dans ce domaine. Après quelques décennies de planification, avec des constructions sous l’égide de l’Etat, on observe un tournant dans les années 1970, où l’on se met à vanter la petite propriété individuelle.

Dans les années 2000, une nouvelle étape est franchie : la propriété serait désormais accessible même avec de très petits revenus, par le biais de prêts à taux zéro, dans des zones où l’habitat n’est pas très cher. On passe d’une logique collective à un modèle plus individuel pour des populations spécifiques. A partir de 2005, on étend cela à tout le monde du fait des difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, et on vante ce qui est un tout pour un autre modèle d’intégration sociale, “à l’américaine”, par l’entreprise de soi.

LVSL – Pourquoi et à quel point les entreprises ont-elles intérêt au développement de l’entrepreneuriat au détriment du modèle salarial classique ?

Sarah Abdelnour – Cela n’a pas été présenté officiellement comme un outil au service des entreprises, mais un outil au service du pouvoir d’achat et de la liberté d’entreprendre. Dans les faits, on se rend compte que cela devient un outil pratique et exploité par les entreprises pour embaucher et débaucher sans passer par les formalités liées à l’embauche, comme les indemnités de licenciement, ou le paiement des cotisations patronales. La main-d’oeuvre peut circuler très rapidement. Les cotisations sociales sont en partie payées par les travailleurs. Néanmoins avec les aides, notamment l’ACCRE, ils ne payent quasiment pas de cotisations pendant plusieurs années, ce qui fait des recettes en moins pour l’Etat. Les cotisations patronales sont quant à elles clairement supprimées.

Le fait de pouvoir esquiver le droit du travail constitue aujourd’hui une stratégie payante, du moins à court terme. L’histoire de l’économie montre qu’il n’y a pas de résultat théorique stable sur le fait qu’il vaille mieux avoir une main d’oeuvre qui circule et qu’on ne paye pas cher. Les économistes disent aussi par phases que fidéliser la main-d’oeuvre est une bonne chose pour les entreprises afin d’avoir des travailleurs qualifiés et qui acquièrent de l’expérience.

“Quand de nouvelles plateformes arrivent, et c’est le cas dans tous les pays, elles ont d’abord des politiques pour attirer la main-d’oeuvre et l’inciter à travailler régulièrement pour elles”

Il n’y a pas de jugement à ce propos : la logique salariale a aussi donné lieu à un modèle paternaliste avec des relations très dissymétriques entre salariés et employeurs. En tout cas, la théorie économique n’est pas stabilisée, elle suit ce qui se passe. Quand l’entreprise externalise, on la valorise, et inversement. L’économie n’a pas tranché, de telle sorte que l’on observe des cycles historiques d’externalisation puis d’intégration. D’ailleurs, une plateforme aux Etats-Unis se présente aujourd’hui comme l’anti-Uber : elle stabilise la main-d’oeuvre en estimant qu’elle sera plus efficace sans pour autant coûter plus cher. Les autres plateformes parviennent à manier les deux, c’est-à-dire à faire des politiques de fidélisation de la main-d’oeuvre tout en esquivant les cotisations sociales.

Quand de nouvelles plateformes arrivent, et c’est le cas dans tous les pays, elles ont d’abord des politiques pour attirer la main-d’oeuvre et l’inciter à travailler régulièrement pour elles. Il y a toujours au départ des systèmes de prime, conditionnées au nombre de courses faites dans la journée, de trajets effectués dans la semaine. Il s’agit clairement d’une politique de fidélisation, tout en se positionnant de manière ultra-agressive sur le marché. C’est ce qui fait leur côté assez malin : elles arrivent à tirer profit de la fidélisation sans jouer le jeu du droit du travail.

LVSL – On entend souvent dire que l’auto-entrepreneuriat constitue une nouvelle liberté pour l’individu, une liberté de travailler au-delà des contraintes induites par le salariat. N’y a-t’il pas selon vous une contrepartie ou un paradoxe ici ? Robert Castel expliquait que l’aboutissement du néolibéralisme avait lieu quand le travail avait une emprise totale sur la vie des individu, qu’en pensez-vous?

Sarah Abdelnour – Il faut tout d’abord rappeler que ce statut est présenté comme une libération des contraintes du travail, notamment celles de la grosse entreprise. Pourtant, une grande partie des auto-entrepreneurs n’ont jamais été dans une démarche de création d’entreprise, ils n’ont jamais eu de projet, d’idée. Ils cherchent du travail et on leur dit “tu peux faire cette mission pour nous mais c’est plus simple si on te paye en auto-entrepreneur”.

Cela concerne plus de la moitié des personnes que j’ai pour ma part interrogées : elles sont dans une situation de recherche d’un boulot. Sur la trentaine de personnes que j’ai pu rencontrer, seulement deux avaient un projet de création d’entreprise. L’une des deux a créé son entreprise de soins esthétiques à domicile. Effectivement, elle travaille pour elle, elle démarche sa clientèle. Celle qui fait de la coiffure à domicile a une activité réduite.

J’avais aussi interrogé un prof de théâtre pour une mairie, il n’a jamais voulu monter sa boîte, il est par ailleurs comédien et cherche à obtenir le statut d’intermittent. Cela serait revenu à la même chose si on lui avait donné des vacations. Il y a donc très peu de création d’entreprises avec un projet et une idée. On note cependant une forme d’autonomie dans le travail qui peut être présente, y compris dans une situation de salariat déguisé. Il y a moins de contrôle sur les horaires, la présence physique est moins nécessaire… C’est très présent dans les propos des auto-entrepreneurs.

“Tout temps qui n’est pas travaillé est un temps sur lequel on n’est pas rémunéré. C’est la loi du travail indépendant”

Paradoxalement, ils se sentent plus libres d’organiser leur travail comme ils veulent en étant payés à la pièce. C’est intéressant parce que tous mes enquêtés m’ont dit “je m’organise comme je veux”. C’est très faux, dans le sens où quand on leur demande à quoi ressemble leur semaine, ils sont très contraints par les horaires des entreprises avec qui ils sont en échange, par le fait que comme ils sont payés à la quantité de travail, ils se sentent tenus de travailler beaucoup. On retrouve ce que dit Foucault avec les sociétés qui sont passées d’un ordre organisé par l’Etat à des sociétés d’auto-contrôle. Un de mes enquêtés m’avait dit “si on ne s’auto-discipline pas, on va droit dans le mur”.

Quand il me disait qu’il s’organisait comme il voulait, je lui demandais si justement certains jours il se disait qu’il ne travaillerait pas, ce à quoi il répondait de manière négative. On a là une véritable intériorisation de la contrainte. Cela a pour effet une immersion assez permanente dans une logique de marché, c’est-à-dire que tout temps qui n’est pas travaillé est un temps sur lequel on n’est pas rémunéré. C’est la loi du travail indépendant.

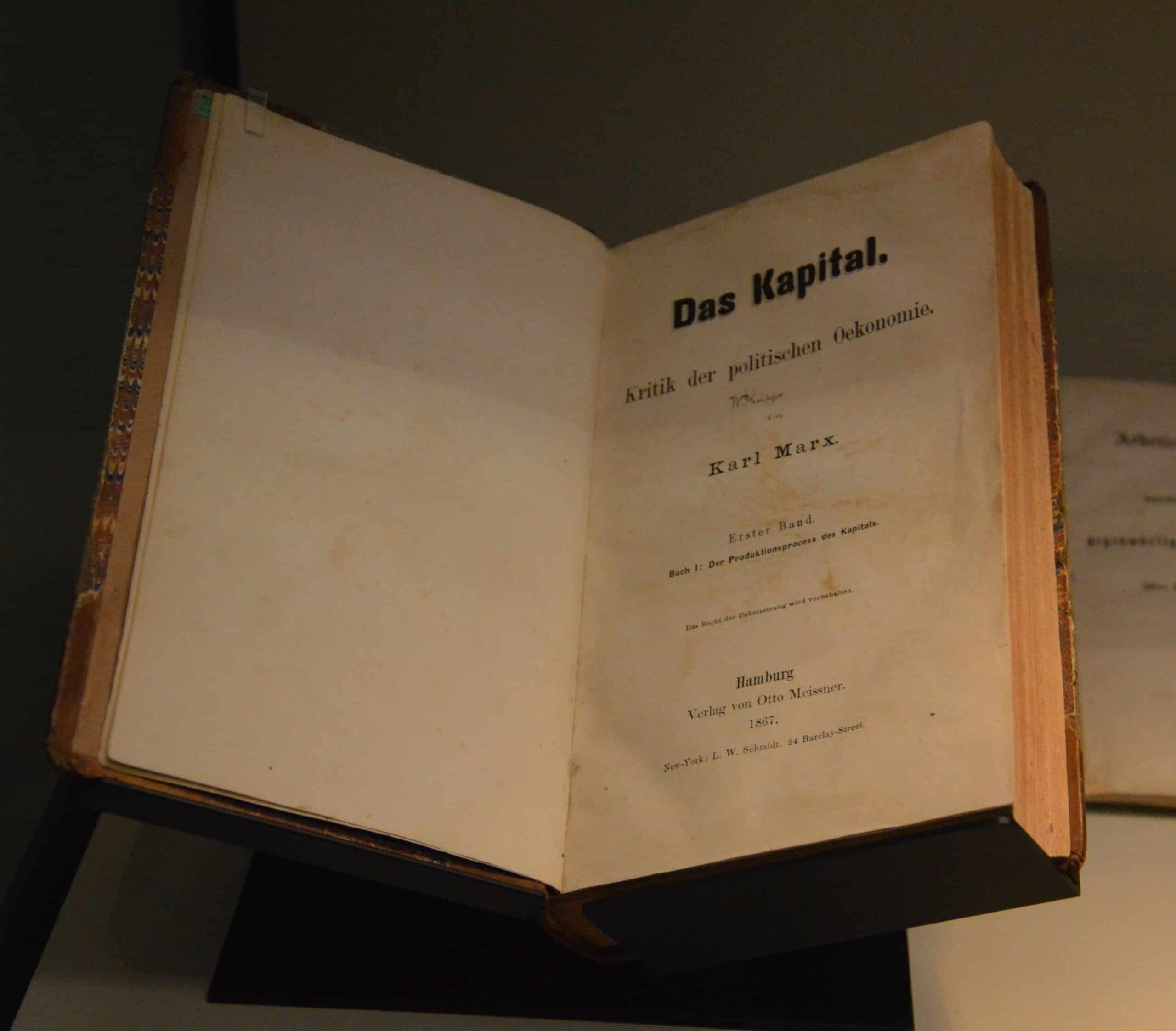

La rémunération est plus strictement indexée sur le temps de travail que ça ne l’est dans le salariat, qui peut être compris comme l’invention d’un léger décrochage entre le temps travaillé et la rémunération, avec par exemple les congés payés. Il ne s’agit pas du salariat dans son essence, car ce n’était pas le cas au temps de Marx, mais dans ce qu’il est devenu : le socle de la protection sociale, de droits, d’un droit aux congés. Un salarié est payé le weekend ! Et ça, c’est ce que les indépendants sont en train de perdre aujourd’hui : des personnes qui pourraient être en situation de salariat mais exercent en indépendant perdent cette petite distance et se trouvent en permanence dans le calcul économique et la marchandisation du temps.

Robert Castel avait repéré que le salariat permettait de ne pas être en permanence inquiet de gagner de l’argent, qu’il pouvait y avoir une petite sérénité. La séparation stricte entre temps de travail et temps de repos disparaît et le travailleur est soumis à un modèle qui évoque le XIXème siècle et la stricte indexation de ce qu’ils récupèrent de leur travail sur leur souffrance au travail. Ils ne peuvent plus se détacher. On travaille actuellement avec des collègues [comme Pauline Barraud de Lagerie et Luc Sigalo-Santos] sur les plateformes et le micro-travail en ligne : c’est quelque chose qui s’insinue dans les petits espaces du quotidien. Un enquêté passe ses trajets de métro à faire de petites missions pour gagner quelques centimes.

Il y a une capacité à marchandiser tout le temps interstitiel. C’est le diagnostic qui a aussi été porté concernant Airbnb : si on lâche son appartement une nuit, on va quand même essayer de le rentabiliser. Airbnb s’est certes de plus en plus professionnalisé, de gros propriétaires qui possèdent de grands immeubles les font tourner, c’est donc aussi de l’hôtellerie informelle. On retrouve néanmoins ces incitations à marchandiser les temps morts, à transformer tout objet non utilisé en source de revenu potentiel. Le marché est très présent chez les auto-entrepreneurs. Les chauffeurs VTC nous disent qu’il est difficile de s’arrêter, que tant qu’ils sont connectés sur l’application, ils voient des sources potentielles d’argent qui s’activent…

“La théorie de Marx possède encore quelques vertus pour penser les mécanismes de travail actuels, notamment lorsque l’on aborde la notion de valeur.”

Certains chauffeurs nous disent qu’ils sont maladivement accrochés à leur téléphone, qu’ils attendent la bonne course toute la journée, qu’ils ont du mal à se déconnecter car ils attendent une course vers un aéroport alors qu’ils n’ont eu que de mauvaises courses. Les règles ont ceci de vertueux qu’elles sont établies collectivement, que le temps de travail est régulé. Cela oblige à mettre de la distance par rapport à la quête d’argent. Il ne s’agit pas de courir après la grosse fortune, seulement des centimes : par exemple cinq centimes pour remplir un questionnaire en ligne. Ces cinq centimes constituent une rémunération horaire très faible, très en-deçà des conquêtes du droit du travail, c’est simple.

LVSL – On vous a souvent entendu parler de Marx, notamment dans un entretien à Libération où vous évoquiez le “marxisme 2.0”. L’association entre l’auto-entrepreneuriat et Marx n’étant pas évidente, comment en êtes-vous arrivée à dresser une telle analyse dans vos recherches ?

Sarah Abdelnour – La théorie de Marx possède des vertus pour penser les mécanismes de travail actuels, notamment lorsque l’on aborde la notion de valeur : comment on produit de la valeur et comment on la répartit. On oublie souvent ce débat en ce qui concerne les chauffeurs VTC. La rhétorique politique actuelle est d’affirmer qu’Uber leur “offre du travail”, et en particulier aux jeunes des cités. C’est un discours prégnant en France, qui a aussi beaucoup sévi aux Etats-Unis. Dans la même logique, Macron avait affirmé au cours de la campagne présidentielle que cela permettait à ces jeunes d’acquérir une “dignité par le travail”.

Le travail est in fine présenté comme un “cadeau” que les entreprises font aux travailleurs. C’est assez facile d’être tenté par ce genre de discours, qui définit un “ordre du travail” particulier. Mais n’oublions pas comment se répartit le profit généré par ce travail. L’intérêt de mobiliser Marx est de remettre les choses à l’endroit sur la génération de profit par le travail et la répartition de ce profit. Quand on voit la richesse de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, alors même qu’il utilise du micro-travail à échelle internationale, cela pose question. C’est intéressant de voir ces tâches payées 5 centimes pour un travail demandé par l’entreprise, et qui demande des efforts.

On sait que depuis les années 1980, les inégalités de répartition de la valeur entre capital et travail augmentent à nouveau assez largement. Par ailleurs les derniers travaux de Piketty montrent que le patrimoine global passe de plus en plus du public au privé. Ce sont les choses de cet ordre-là qu’il faut garder à l’esprit.

LVSL – Si l’on se situe du côté de la pratique et de la recherche en sociologie, à quel point l’émergence de l’auto-entrepreneuriat depuis une trentaine d’années bouscule-t-il les pratiques des sociologues ?

Sarah Abdelnour – Nous faisons face à une nouvelle génération de travailleurs indépendants que l’on identifie progressivement mais qui pose un peu question. On avait des études sociologiques sur les indépendants auparavant, mais c’était très différent. On les abordait par le prisme familial et le patrimoine car beaucoup d’entreprises se transmettaient, alors que les auto-entrepreneurs ne viennent souvent pas de famille d’indépendants. Il est donc vrai que l’on doit modifier notre cadre et notre grille d’analyse. Les secteurs d’activités ne sont plus tout à fait les mêmes, les familles d’origine non plus. En clair, les caractéristiques sociales et les conditions de vie et de travail de ces nouveaux indépendants ne sont pas les mêmes que celles de leurs prédécesseurs.

Tout cela interroge d’abord nos pratiques d’enquête par rapport à une sociologie du travail qui avait l’habitude de se positionner dans les entreprises. Maintenant, c’est beaucoup plus éclaté. On ne sait pas toujours où voir, observer, rencontrer ces auto-entrepreneurs. Cela pose une question un peu plus “théorique” sur ce qu’est le salariat. Est-ce que l’on doit parler du salariat comme d’un “modèle perdu” ? Cela serait assez normatif. Il y a débat chez les sociologues qui travaillent sur les indépendants. Est-ce qu’il y a tout de même, dans le travail indépendant, une certaine forme d’émancipation par rapport au salariat ?

En prenant une définition marxiste “originelle” du salariat, celui-ci est défini par essence comme étant une relation d’inégalité et de domination entre le travailleur et le possédant. Mais doit-on garder cela comme socle de définition principal du salariat ? En reprenant cette définition classique (et non actualisée) marxiste du salariat, certains sociologues vont alors dire que le travail indépendant peut constituer une sorte d’émancipation. Mais ces sociologues vont davantage regarder vers le travail indépendant relativement qualifié et “organisé”. Par exemple, les coopératives d’activité et d’emploi qui peuvent être des espaces de réinvention face à un salariat jugé trop vertical.

Personnellement, même si je suis sensible à ces questionnements, j’ai tendance à me situer dans une autre approche, à l’image de celle de Robert Castel, qui dit que le salariat s’est largement transformé. Ce n’est plus tout à fait le terrain de l’exploitation comme le disait Marx. Au fil du XXème siècle, le salariat est aussi devenu un terrain d’acquis sociaux, le pivot autour duquel s’organisait notre protection sociale. Perdre le salariat c’est aussi perdre tout cela. Les deux approches se contredisent ainsi parfois. Les lectures de Castel et de Friot, qui m’ont nourries, ont aussi quelques défauts : on s’en tient à défendre un modèle ancien, notamment à cause des rapports politiques actuels, alors que malgré ces acquis, le salariat reste porteur d’inégalités. Il ne faut donc pas continuer à défendre le salariat comme le modèle le plus émancipateur, et s’autoriser à concevoir autre chose.

Il faudrait une solution qui conjuguerait le fait de mettre les travailleurs un peu plus à l’abri des rapports de domination directe qui peuvent exister dans le salariat, tout en pensant quelque chose qui sort davantage d’un capitalisme qui a une division très stricte et souvent inégalitaire de la répartition de la valeur et de la prise de décision.

Nous devons donc protéger les acquis du salariat tout en ne tombant pas dans la vision anachronique du salariat qu’en a Marx, qui aujourd’hui survaloriserait le travail indépendant. Considérer que c’est par le fait de maîtriser son processus de production que l’on s’émanciperait serait une mauvaise lecture de ce qu’il se passe actuellement. Le renouveau du travail indépendant est ainsi au service des entreprises qui en abusent, et ce serait donc une erreur de valoriser “l’autonomie” des indépendants.

LVSL – Quel est le rôle de la CEE/l’UE dans la diffusion de tels modèles? Les initiatives ont-elles été davantage endogènes à la France ou imposées par la Commission?

Sarah Abdelnour – L’entrepreneuriat est clairement un mot d’ordre à l’échelle européenne pour répondre au chômage et à la crise du pouvoir d’achat. Cependant, le cadre européen n’est pas – à première vue – absolument nécessaire pour comprendre ce qu’il s’est passé en France. Ce qu’il s’est passé en 1976 en France (pour rappel, c’est la date du début du développement des dispositifs à l’auto-entrepreneuriat) ne semble pas découler d’injonctions communautaires. Le modèle de l’auto-entrepreneuriat, et plus largement de la petite entreprise sont des idées historiquement ancrées dans la droite libérale française. On peut y ajouter l’envie de créer un modèle “à l’américaine”, notamment dans un contexte de guerre froide et d’opposition entre ce modèle et celui du bloc soviétique.

J’admets par contre que je ne suis pas allée enquêter au niveau européen, et j’aurais peut-être une réponse quelque peu différente si j’étudiais ce cadre. En tout cas, je n’ai pas constaté une omnipotence de l’Europe sur les politiques d’auto-entrepreneuriat menées en France lors de la réalisation de mes entretiens. Je n’ai pas ressenti une mainmise de l’UE, que ce soit en termes de contrôle ou d’incitations, sur les politiques menées en France en ce sens.

“Si ce n’est pas une demande de retour au salariat, il y a une vraie demande de régulation et un retour à un certain ordre économique.”

Cependant, on constate qu’il y a une certaine homogénéité dans nombre de pays européens. Il y a eu des dispositifs similaires ailleurs en Europe, en Allemagne ou en Espagne par exemple, mais c’est davantage par la réalisation de benchmarking et par les autres techniques d’harmonisation que les pays de l’Union se sont progressivement rapprochés de ce point de vue-là. De plus, il y a probablement la présence d’affinités électives entre les pays membres et la commission qui peuvent jouer. Mais je maintiens que je ne pense pas que ma réponse soit très affûtée sur ce sujet.

Il y a surtout selon moi quelque chose de plus diffus et symbolique, comme la formation homogène d’une élite politique et économique, qui fait que ces politiques sont menées partout, davantage que par des contraintes “directes” imposées par l’UE.

LVSL – Dans une perspective marxiste toujours, quels moyens ou réformes permettraient à ces nouveaux prolétaires de s’émanciper ?

Sarah Abdelnour – Malgré tout, les travailleurs des plateformes, depuis quelques années, s’organisent et ont mené des actions collectives. C’est intéressant car c’est arrivé vite alors même que l’organisation du travail d’auto-entrepreneur aurait pu nous faire penser le contraire. Celui-ci est atomisé, souvent jeune, à faible rémunération, et sans espace de discussion ou de régulation collective. Aux Etats-Unis, sur le “mechanical turk”, qui est une énorme plateforme de micro-travail appartenant à Amazon, on a par exemple assisté à des mobilisations, notamment pour être payés à des intervalles plus réguliers. Il y a aussi des applications de notation des plateformes de la part des travailleurs, créées par ces derniers, qui permettent de sanctionner les mauvais payeurs.

Avec Sophie Bernard (sociologue du travail), nous avons étudié les mobilisations des chauffeurs VTC. Les mouvements se sont réellement structurés et l’on a même constaté qu’il y avait eu des rapprochements entre une organisation de chauffeurs et l’UNSA, et une autre avec Force Ouvrière. Il y a donc aussi eu des appels aux syndicats traditionnels pour venir en appui aux VTC. La première association professionnelle de VTC s’est tout de suite mise dans le giron de l’UNSA, même si c’est un syndicat assez “autonome” qui diffère des syndicats plus anciens.

Dans les arguments de ces associations professionnelles de chauffeurs, il y a même un discours proche du syndicalisme salarié, comme la défense d’un Etat social, la critique du fait que Uber ne paie pas ses impôts en France et une critique de la destruction de l’Etat protecteur. Alors même que ce n’est pas quelque chose que l’on trouvait fréquemment dans le travail indépendant auparavant.

Il y a donc la défense d’un modèle social de la part de ces mouvements de chauffeurs, alors que la science politique montre traditionnellement que les associations d’indépendants critiquent l’Etat social, qui leur prélèverait trop d’impôts et cotisations.

Mais les choses sont plus ambivalentes, ces chauffeurs ne veulent pas tous être salariés. Florence Weber montre qu’il y a une aspiration à l’indépendance chez certaines classes populaires. Car le travail salarié qu’ils pourraient trouver est pénible, dur, et que l’auto-entrepreneuriat est perçu comme un moyen d’ascension sociale et de re-possession de son travail. Le travail indépendant peut être perçu comme moins pénible et aussi plus valorisant, ce qui est un point important. On retrouve cette rhétorique chez les chauffeurs VTC. Les choses sont donc ambiguës.

De plus, grâce à cette logique de discussion avec les syndicats, les mobilisés ont un peu plus d’espoir dans le dialogue avec l’Etat qu’avec les plateformes. Les VTC sont conscients d’une sorte de cynisme économique de ces plateformes, et sont résignés sur les enjeux économiques de celles-ci. On pourrait presque dire qu’ils en ont une analyse marxiste ! Ils affirment que les plateformes n’ont pas “intérêt” à plus les payer et disent que c’est normal, dans leur logique de profit, qu’elles ne leur offrent pas de meilleures conditions de travail. Les chauffeurs pensent, de manière réaliste, que tant qu’il y a des gens qui sont prêt à travailler sous de telles conditions, comme une sorte “d’armée de réserve”, les plateformes n’ont pas d’intérêt à revaloriser leur travail.

Toutefois, les chauffeurs essaient, parfois en vain, de boycotter certaines pratiques, comme celles des courses collectives (Uber pool) qui en réalité sont encore moins rentables que les autres. Il peut y avoir des pratiques de dénonciation entre eux, certains chauffeurs reprochent à d’autres de travailler dans des types de course comme celles d’Uber pool.

Les syndicats sont donc aussi là pour essayer de mettre les chauffeurs d’accord entre eux. Ils essaient de le faire; même si globalement les chauffeurs ont plus d’espoir dans la négociation avec l’Etat que dans le boycott collectif. Ils aimeraient revenir à un modèle qui est un peu celui du taxi, mais avec des tarifs décidés collectivement, qui ne varient pas tout le temps. En témoignent aussi les quelques affaires aux prud’hommes de chauffeurs pour faire reconnaître leur statut de salarié. Les chauffeurs ne veulent pas nécessairement que tout le monde soit reconnu comme salarié, mais que ceux qui travaillent exclusivement pour une plateforme le soient.

In fine, il y a une vraie demande de régulation, avec des tarifs minimum, voire parfois en demandant un modèle qui soit plus “haut de gamme” que les taxis. Si ce n’est pas une demande de retour au salariat, il y a une vraie demande de régulation et un retour à un certain ordre économique. La critique des pratiques fiscales et légales d’Uber est omniprésente, comme le fait qu’Uber France dit, pour sa défense dans les tribunaux, être une filiale d’Uber spécialisée dans le marketing et non le transport. Les chauffeurs sentent ainsi qu’Uber ne leur est redevable de rien, d’où la préférence de passer par l’Etat plutôt que par la négociation interne.