Le nucléaire a mauvaise presse auprès des principaux mouvements écologistes. L’histoire récente nous rappelle bel et bien que l’énergie nucléaire est sujette à d’importantes contraintes technologiques, financières et humaines. Le risque d’un accident majeur, même s’il est probablement limité en France, n’est pas nul. Ainsi, l’énergie nucléaire nécessite une vision stratégique de long terme, des investissements réguliers, une conservation du savoir-faire et des compétences, un appui permanent de l’État et de la société. Toutefois, une fois ces conditions remplies et le choix réalisé de manière démocratique, une énergie nucléaire bien gérée peut représenter un réel apport pour relever le défi de la transition énergétique. Un apport que les écologistes pourraient n’avoir pas le luxe de refuser.

Ndlr : Cet article s’inscrit dans la série portant sur les grands enjeux du système électrique du XXIème siècle et débutée avec « Les défis de l’intégration des EnR dans le système électrique ».

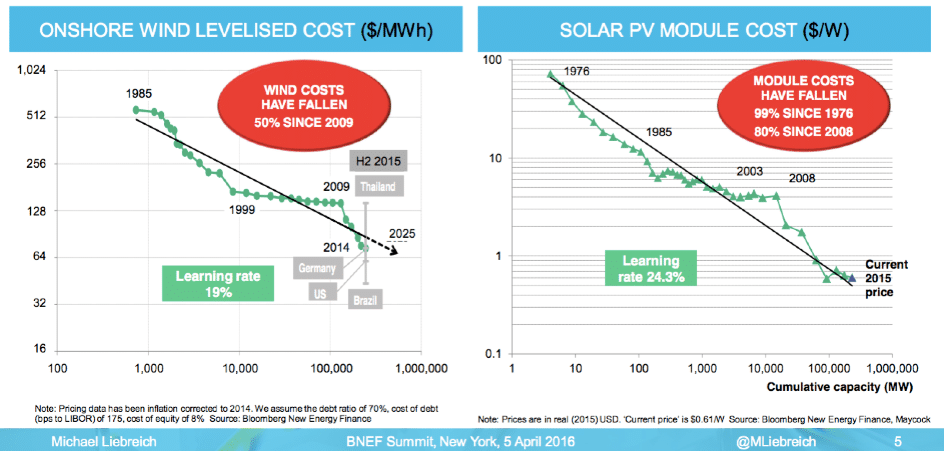

Durant plusieurs décennies, la France a fait le pari du nucléaire devenu comme une sorte de doxa républicaine, une image de la grandeur nationale. Cet unanimisme imposé s’est depuis fracassé. Les critiques se multiplient sur les risques du nucléaire, surtout après les accidents de Tchernobyl (1986) puis de Fukushima (2011). Les sommes importantes dépensées pour construire de nouvelles centrales mises au regard de la baisse des coûts des énergies renouvelables alimentent le débat.

Les enjeux autour de cette question méritent d’être traités plus finement, même si éclairer cet enjeu objectivement est difficile. Pour commencer, il est utile de rappeler brièvement le principe de base du fonctionnement de l’énergie nucléaire, la place que cette énergie occupe dans le système électrique français et les orientations récentes en la matière.

Le principe de base d’une centrale nucléaire est relativement simple à comprendre. Des particules de charge nulle, les neutrons, sont envoyées sur des gros atomes, d’uranium en général, et les scindent en deux noyaux plus petits. Au cours de cette réaction, une quantité importante d’énergie sous forme de chaleur est libérée et va chauffer l’eau des circuits. Au sein des échangeurs, l’eau passe à l’état de vapeur et va entraîner la rotation des turbines qui va alors produire de l’électricité. Toute la difficulté repose dans la capacité à stabiliser le rythme des réactions et la température au sein du cœur du réacteur. Cette stabilisation est acquise grâce à des circuits de refroidissement et à l’utilisation de modérateurs. Déjà, pour taire quelques fantasmes, il est important de le rappeler : il s’agit bien de deux circuits indépendants, un circuit primaire radioactif, en contact avec le combustible, et un circuit secondaire qui, en quelque sorte, ne brasse que de l’eau et agit de la même façon qu’un circuit identique fonctionnant au charbon ou au fuel.

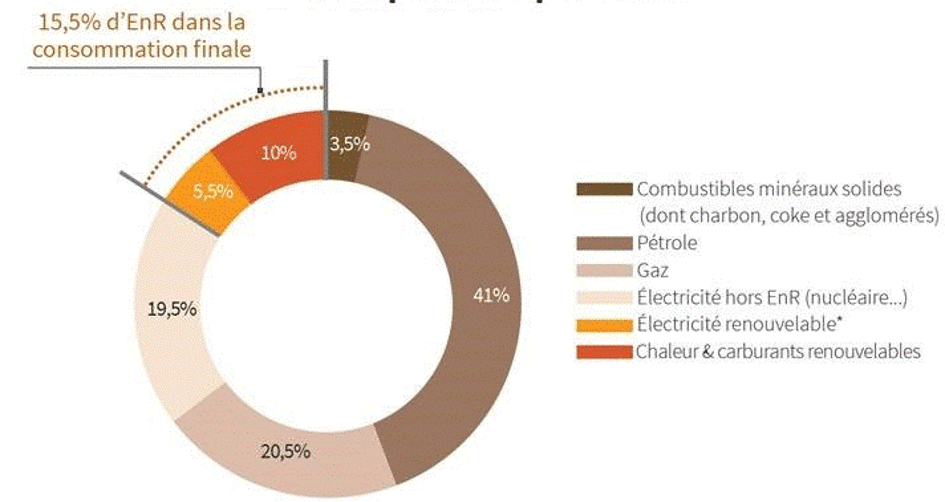

À l’heure actuelle, le parc nucléaire français est composé de 56 réacteurs à eau pressurisée, dits de Génération II, de puissance allant de 900 à 1500 MW, alors que tous les anciens réacteurs de première génération ont déjà été fermés. L’ensemble du parc produisait en 2019 70,6% de l’électricité française, soit 379 TWh [1]. La majorité des réacteurs français ont été construits dans les années 80 et entament donc ce qu’on appelle leur 4ème visite décennale (40 ans) [2]. Certains vont être prolongés au-delà de 40 ans, tandis que d’autres vont probablement être arrêtés à l’instar de Fessenheim en 2019. La loi pour l’énergie et climat (LEC) de 2019 enjoint à une diversification du mix électrique français, fixant à 50% [au lieu de 70% ndlr.] la part du nucléaire pour 2035 [3]. Ainsi, 12 réacteurs devraient être fermés d’ici-là (potentiellement sur les sites de Tricastin, du Bugey, de Blayais, de Gravelines, de Cruas, de Dampierre et de Chinon) [4].

Sur le long terme, deux options semblent s’ouvrir pour le nucléaire. Soit une transition vers un système 100% EnR dont nous avons étudié les conditions dans un précédent article, soit le maintien d’une part conséquente de nucléaire (en dessous de 50% toutefois) qui impliquerait mécaniquement le prolongement du fonctionnement d’une partie du parc français et/ou la construction de nouveaux réacteurs (le programme de « nouveau nucléaire » à l’étude chez EDF). Différentes options intermédiaires sont bien entendu envisageables. La première paire de réacteurs dits de troisième génération (les fameux EPR) sera bientôt raccordée au réseau à Flamanville [5]. Dans chacune des sections suivantes, l’article tentera de décortiquer une des facettes de la question nucléaire.

Le nucléaire répond aux enjeux climatiques et de stabilité du réseau électrique

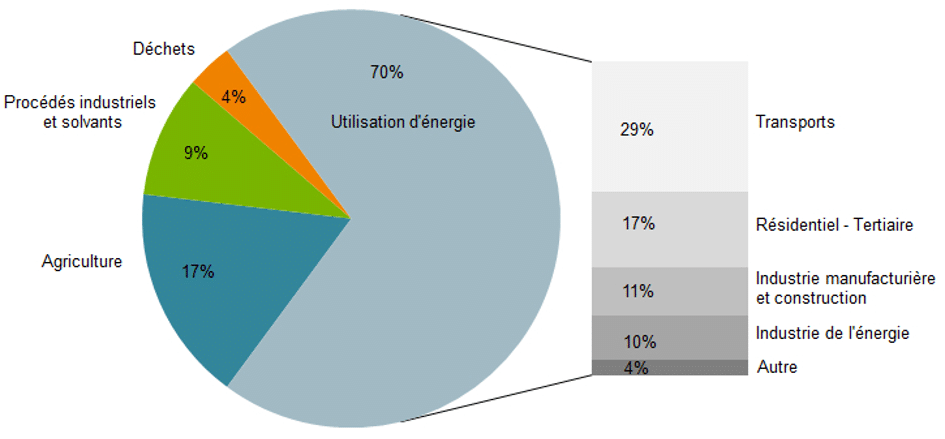

La France s’est engagée à réduire ses émissions de C02 de manière importante afin d’atteindre l’objectif « zéro-émission nette » à l’horizon 2050 via la Stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC) [6]. Notons pour commencer que la production d’énergie nucléaire est très faiblement émettrice en Co2. Ainsi, l’ADEME évalue sa valeur à 6gCo2/kWh (12 dans le rapport du GIEC et 66 pour la moyenne monde) [7], en deçà des 419 gCo2/kWh des centrales à gaz ou même de toutes les autres énergies renouvelables qui vont de 9 gCo2/kWh pour l’éolien à 41 gCo2/kWh pour la biomasse [ADEME]. Une prise en compte plus large (analyse en cycle de vie plus large par exemple) peut donner des résultats parfois légèrement plus élevés. Toutefois, le caractère compétitif en termes de niveau d’émissions du Co2 est difficile à remettre en cause. Par ailleurs, les volutes de fumée qui s’échappent des tours de refroidissement sont composées uniquement de vapeur d’eau. Grâce aux centrales nucléaires, la France dispose de l’électricité la plus « propre » d’Europe avec la Suède et la Norvège [8].

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) dans son rapport global de 2018 propose des scénarios permettant de limiter le réchauffement global aux alentours de 1,5°C [9]. La très grande majorité des scénarios conduisent à une augmentation de la part du nucléaire dans le monde. Roland Séférian, chercheur à Météo France et auteur du chapitre 2 du rapport du GIEC, notait par ailleurs pour le journal Libération [10], que les scénarios sans nucléaire impliquent une acceptation plus rapide des EnR et des innovations technologiques plus rapides que la moyenne en matière d’EnR. Le GIEC note pour conclure que l’énergie nucléaire fait clairement partie des solutions pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

« Les scénarios sans nucléaire impliquent une acceptation plus rapide des EnR et des innovations technologiques plus rapides que la moyenne en matière d’EnR. »

L’énergie nucléaire a le mérite d’être pilotable, c’est-à-dire disponible sur demande et permet d’assurer la stabilité du réseau et l’équilibre offre-demande, qui sont les enjeux-clés du réseau électrique. Elle concourt notamment quotidiennement au réglage de la fréquence primaire et secondaire en France et fait du suivi de charge (pratique consistant à faire varier la puissance des réacteurs pour l’adapter aux besoins des consommateurs) pour s’adapter aux demandes des consommateurs. La puissance fournie en mode suivi de charge peut être modulée de près de 80% en l’espace de 30 min [11]. Ainsi, le parc nucléaire fournit un certain nombre de services systémiques au réseau. L’arrivée massive de moyens de production renouvelables intermittents est susceptible d’augmenter les congestions et l’instabilité sur le réseau. La présence de moyens pilotables bas-carbone est donc souvent nécessaire pour compenser une part croissante d’EnR. Toutefois, il faut le souligner, plusieurs études récentes (AIE/RTE) montrent qu’il serait possible de piloter un système 100% EnR [12].

Des enjeux industriels et socio-économiques considérables

Un autre élément à avoir en tête au moment de décider de la trajectoire future du nucléaire en France est le poids économique de la filière. Le nucléaire représente la troisième filière industrielle en France avec l’aéronautique et l’automobile. Elle pèse près de 220 000 emplois, voire près de 400 000 en comptant les emplois indirects et induits [13], soit 2% de l’emploi total français. Cette part d’emplois induits est la plus élevée parmi les filières françaises. La suppression d’emplois dans le nucléaire peut avoir des conséquences localisées importantes. Ces emplois ont le mérite de ne pas être délocalisables, à la différence d’autre filières et sont donc a priori durables. Par ailleurs, ils correspondent à des emplois à haut niveau de qualification. Une étude PwC (cabinet de conseils) avance que pour la construction d’un réacteur à l’étranger par une entreprises française, ce sont 3750 emplois qui sont créés en France [14]. L’exportation du savoir-faire français est donc un enjeu-clé.

«Elle pèse près de 220 000 emplois, voire près de 400 000 en comptant les emplois indirects et induits [13], soit 2% de l’emploi total français. »

D’un point de vue commercial, la filière nucléaire dégage chaque année un excédent commercial de 2 Mds€. De plus, le non-recours à des combustibles fossiles pour remplacer l’énergie produite (gaz, charbon, etc.) entraîne des gains de plusieurs dizaines de milliards par an (environ 25 Mds€), tandis que l’uranium représente un coût modéré (1 Mds€/an) [15]. Notons tout de même que l’accès aux ressources d’uranium peut impliquer des surcoûts géopolitiques importants, notamment militaires, comme c’est le cas au Niger.

Les entreprises françaises telles que Orano ou EDF sont des leaders mondiaux dans le domaine. L’industrie française est présente sur l’ensemble du cycle, de l’extraction au stockage final en passant par l’enrichissement et l’exploitation. Ce savoir-faire s’exporte sur plusieurs projets dans le monde : en Chine (Taishan), en Grande-Bretagne (Hinkley Point) ou encore en Finlande. EDF est ainsi le premier exploiteur de centrales nucléaires au monde. L’Agence internationale de l’énergie anticipe par ailleurs une croissance de 60% du nucléaire d’ici 2040 [16], principalement dans les pays asiatiques (Inde et Chine) et dans les pays du Golfe.

La principale ressource utilisée dans le cadre de la production d’énergie électronucléaire est l’uranium qui a une abondance relativement limitée. Les principaux pays exportateurs sont l’Australie, la Russie, le Kazakhstan et pour ce qui concerne l’approvisionnement français, le Niger, qui concentre 8% des réserves mondiales [17]. La France s’approvisionne donc principalement au Niger dans les mines gérées par AREVA. Pour dresser un tableau complet, il faudrait citer les enjeux liés à l’exploitation de l’uranium par AREVA au Niger ou ailleurs dans le monde (Scandale Areva-Lauvergeon dans le cadre du rachat d’Uramin, collusion avec la rébellion touarègue, etc.). Par ailleurs, la présence de l’armée française dans cette zone et de tous les coûts humains et économiques qui en résultent est intimement liée à la nécessité de sécuriser les approvisionnements en uranium.

Des études récentes évaluent entre 60 et 100 ans les réserves restantes en uranium au rythme de consommation actuel (donc sans prendre en compte une potentielle hausse). Cet épuisement rapide est principalement lié au fait que l’uranium utilisé est au préalable enrichi, étape nécessitant de grandes quantités d’uranium brut.

Face à cette limite en matière de ressources, il semble exister une solution technique mise en œuvre dans la quatrième génération de réacteurs nucléaires, celle des réacteurs à neutrons rapides (RNR). Cette nouvelle technologie de réacteurs diffère des premières générations en cela qu’elle utilise comme combustible, non de l’uranium 235 (0,7% de l’uranium naturel) mais de l’uranium 238 (99,3%) augmentant d’un facteur 100 l’énergie produite par une même quantité initiale d’uranium. En France, 3 réacteurs expérimentaux ont existé dont le dernier, Astrid, a été mis à l’arrêt en 2019 faute de moyens. Dans le monde, 3 RNR sont déjà branchés sur le réseau électrique en Russie et en Chine. Cette technologie semble donc pouvoir fonctionner mais est loin d’avoir atteint sa complète maturité et n’est pas encore totalement éprouvée. L’arrêt du programme de recherche en France est vraisemblablement fort dommageable.

Quels coûts pour le nucléaire ?

Il faut entrer maintenant dans le vif du sujet et un des débats-clés, celui autour du coût du nucléaire. Cette question s’articule en réalité en trois sous-questions : celle du coût de la prolongation des installations, celle du coût du démantèlement des anciennes installations et finalement celle du coût d’un programme de nouveau nucléaire.

Une première méthode pour assurer une production de nucléaire au cours des prochaines décennies est de prolonger la durée de vie des installations existantes. En effet, en France, une part considérable du parc nucléaire va atteindre les 40 ans et donc être sujette à sa quatrième visite décennale. Une importante opération de mise à niveau des sites, opérée par EDF et baptisée le « Grand Carénage » [18], va donc consister à prolonger la durée de vie des installations jusqu’à 60 ans. Cette opération vise aussi à augmenter les normes de sécurité à la suite des retours d’expériences liés à la catastrophe de Fukushima. Un certain nombre de composants seront remplacés à l’image des générateurs de vapeur, des turbines ou encore des échangeurs de chaleur. Ce type d’opérations a déjà eu lieu dans un certain nombre de pays comme les États-Unis, la Suède ou encore la Grande-Bretagne.

Son coût a été fortement remis en question. L’opération a été estimée à 49,4 Mds€ (EDF, octobre 2020) sur la période 2014-2025, ce qui peut sembler à première vue important. Une estimation indépendante de la Cour des comptes [19] aboutit à un résultat similaire et pronostique environ 100 milliards sur 2014-2030 en comptant les coûts d’exploitation (25 Mds€). Par ailleurs une importante hausse des dépenses de maintenance a eu lieu depuis 2011, permettant de rattraper des retards en investissements sur la décennie précédente. Ces investissements ont permis de réaugmenter depuis une décennie les performances du parc nucléaire. La Cour des comptes estime qu’une baisse de la production en raison d’investissements insuffisants aurait des conséquences plus importantes sur le prix de l’électricité qu’une augmentation des investissements de maintenance. De son côté l’Agence internationale de l’énergie [20] souligne que le prolongement d’installations avec remise aux normes de sécurité constitue le moyen le moins cher de produire de l’électricité décarbonée.

«La Cour des comptes estime qu’une baisse de la production en raison d’investissements insuffisants aurait des conséquences plus importantes sur le prix de l’électricité qu’une augmentation des investissements de maintenance. »

Toutefois, au cours de ces opérations, des incertitudes persistent sur des besoins industriels insuffisamment anticipés et sur des possibles évolutions du référentiel de sureté nucléaire.

Deuxième élément pour cerner les coûts du nucléaire, celui concernant les frais liés aux démantèlements des centrales dont l’activité cesse. Avec la fermeture de Fessenheim, c’est la première centrale de deuxième génération qui a fermé en France. Notons tout de même que ce n’est pas la première fois que des installations nucléaires sont démantelées en France. Ainsi l’ensemble des réacteurs de première génération (réacteurs expérimentaux surtout) ont subi ce traitement. Les coûts du démantèlement sont normalement déjà calculés dans le prix de l’électricité par EDF. Ainsi EDF a déjà provisionné 35 Mds€ pour les futurs coûts de démantèlement. Toutefois, de nombreuses critiques existent sur l’estimation d’EDF qui envisage environ 350 M€ par réacteur tandis que d’autres études mettent en avant des coûts unitaires bien plus élevés. Ce coût est un enjeu important pour la fixation du prix de l’ARENH, dispositif par lequel EDF vend une part conséquente de son électricité à un prix fixé. Autre coût possible pour le contribuable, celui de la compensation des pertes subies par EDF pour la fermeture d’une activité profitable. A Fessenheim, on estime à 370 M€ le préjudice subi par l’État.

Un nouveau nucléaire sur lequel pèsent de nombreuses incertitudes

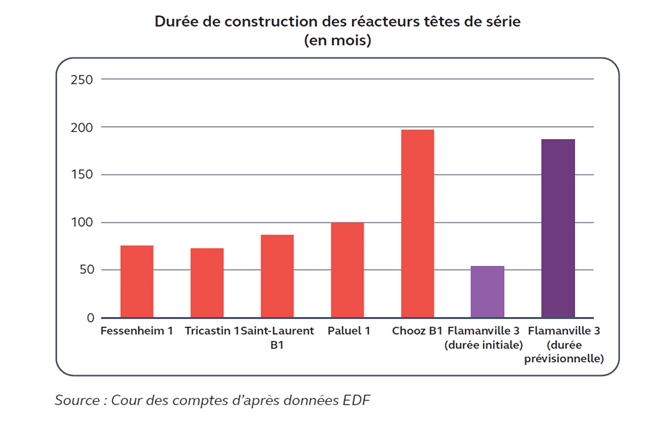

Enfin, le coût de la construction de nouvelles installations nucléaires est une question brûlante et est sujette à d’importants débats entre spécialistes. En 2004, EDF a lancé la construction de la première paire de réacteurs dits de troisième génération, les fameux EPR (initialement European Pressurized Reactor, renommé Evolutionary Power Reactor) sur le site de Flamanville. Le coût global du projet a donné lieu à d’importantes controverses. La Cour des comptes [21] estime que qu’il a été multiplié par 3,3 tandis que les délais ont été multipliés par 3,5 avec donc une dérive importante, même pour une installation tête de série (c’est-à-dire première du type construite). Les principales explications sont premièrement une sous-estimation flagrante de la durée des travaux (54 mois prévus alors que la moyenne des têtes de série était jusque-là de 121 mois et que finalement le projet nécessitera 187 mois). D’importants défauts d’organisation ont été observés chez EDF avec une confusion visible entre les rôles de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage. Par ailleurs, une certaine perte de compétences a été identifiée en raison de la longueur importante du temps écoulé depuis le dernier projet de construction de réacteurs. Depuis, l’ensemble de la filière tente d’y remédier. L’AIE [22] estime à 44 % la baisse des coûts pour les prochains réacteurs en France en apprenant des erreurs précédentes.

Figure 1 : Durée de construction des réacteurs tête de série, Cour des comptes

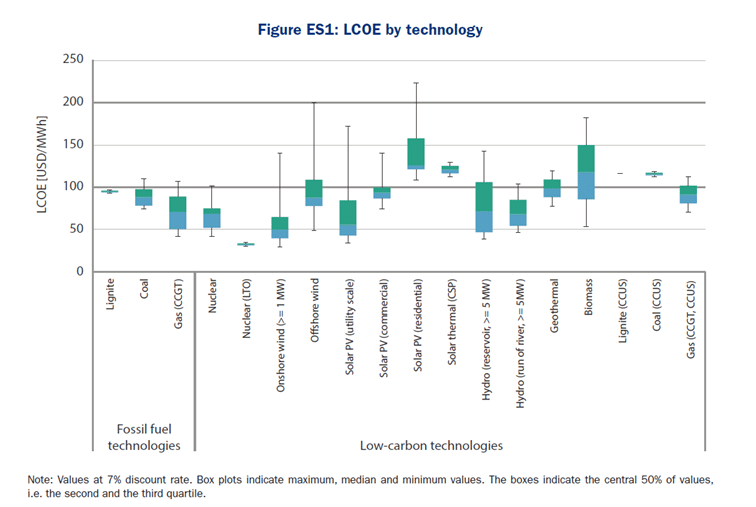

Toutefois, le tableau n’est pas aussi noir pour l’ensemble des nouveaux réacteurs de la troisième génération. Les deux réacteurs construits à Taishan en Chine fonctionnent bien et ont été branchés sur le réseau. Pour les prochains réacteurs, EDF envisage de proposer un nouveau modèle d’EPR plus simple et moins cher. Une proposition de construction de 6 réacteurs construits par paire pour un coût de 46 Mds€ a été faite [23]. La décision gouvernementale est prévue mi-2023. Cette question sera donc un enjeu important des futures échéances politiques. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) anticipe quant à elle à l’échelle mondiale un nouveau nucléaire totalement compétitif avec les autres énergies et une évolution croissante du nombre de réacteurs.

Figure 2 – Coût actualisé de différentes sources d’énergie (LCOE), Agence internationale de l’énergie

Quels risques pour le nucléaire ?

L’étude des risques est l’une des dimensions épineuses de la question nucléaire. Il faut tout d’abord fixer ceci : le risque zéro n’existe pas, comme plusieurs exemples historiques l’ont montré, que ce soit Three Miles Island, Tchernobyl ou encore Fukushima plus récemment. Toutefois, céder à un discours catastrophiste ne serait pas non plus totalement approprié. Depuis l’accident de Fukushima, les normes de sécurité ont été grandement améliorées et augmentées sous l’impulsion de l’Autorité de sureté nucléaire (ASN). Dans le cadre du grand carénage, d’importants investissements ont été faits dans l’amélioration de la sureté des sites français avec des investissements prévus jusqu’à 2030 à hauteur de 100 M€. Par ailleurs, l’ASN a la réputation d’être une des autorités de contrôle indépendantes parmi les plus intransigeantes du monde. Les incidents nucléaires sont classés sur une échelle allant de 1 à 7, l’échelle INES (pour Échelle internationale des événements nucléaires). Par exemple Fukushima et Tchernobyl correspondent à un niveau 7. Toutefois, sur les 350 réacteurs qui ont fonctionné dans le monde depuis près de 60 ans, le nombre d’accidents majeurs reste malgré tout très restreint, comparé à la complexité de la technologie. Les conséquences hors-sites de l’accident deviennent importantes pour un niveau 5 voire 6. En France, depuis l’incident à la centrale de Saint-Laurent en 1980, aucun incident d’un niveau supérieur à 3 n’a été enregistré [24]. Parmi les incidents de niveau 3 survenus, citons les trois derniers : « Exposition d’un travailleur à une source radioactive à l’ONERA à Toulouse (18 mars 2008) », « Fuite radioactive d’un fût expédié de Suède et transitant par Roissy (27 décembre 2001) » ou encore « Accident nucléaire de Forbach (Moselle) : trois employés intérimaires pénètrent dans un accélérateur industriel en fonctionnement et sont fortement irradiés ». On peut formuler l’hypothèse que si un accident devait avoir lieu quelque part, ce ne serait pas nécessairement en France mais plutôt dans un pays où les normes de sureté sont moins contraignantes et dans lesquels le nucléaire est amené à se développer (Inde, Chine notamment). Toutefois, mieux vaut ne pas être trop optimiste en la matière : prudence est mère de sûreté.

Notons l’étude publiée récemment par Global Chance et menée par Bernard Laponche [25] portant sur l’augmentation des incidents de catégorie 2 sur 2010-2020. Selon l’auteur, elle serait le reflet de l’état inquiétant du parc. Toutefois, aucun incident de niveau 3 n’est à souligner sur la dernière décennie, fruit peut-être des investissements d’EDF en matière de sûreté. L’étude souligne aussi l’enjeu des risques sismiques.

Figure 3 – Échelle INES de classification des incidents nucléaires, Autorité de sûreté nucléaire

Autre dimension importante, celle des impacts du changement climatique sur la sureté nucléaire. En effet, certains réacteurs ont été conçus pour fonctionner dans un intervalle restreint de variations et de contraintes climatiques. Nombreux sont les réacteurs qui sont refroidis directement via des rivières. Or des situations de sécheresse et de forte baisse des précipitations peuvent créer des risques sur les capacités de refroidissement des centrales. Ainsi, des centrales nucléaires sont régulièrement arrêtées ou bien fonctionnent en puissance réduite lorsque la sécheresse est trop importante [26]. En effet, l’eau rejetée par les centrales a tendance à augmenter la température de la rivière dans laquelle elle puise, pouvant endommager la flore et la faune du bassin hydraulique. En cas de dépassements de certains seuils, l’ASN contraint donc la centrale concernée à réduire son activité. Toutefois, d’autres modalités de refroidissement des centrales nucléaires seraient possibles avec notamment la construction de tours de refroidissement comme ce qui peut être fait déjà fait sur certains sites, aux États-Unis notamment. Enfin les événements climatiques extrêmes peuvent avoir des conséquences dramatiques à l’image du tremblement de terre pour Fukushima. La prise en compte de ces risques est croissante, notamment en ce qui concerne le risque sismique et la montée des eaux.

« Or des situations de sécheresse et de forte baisse des précipitations peuvent créer des risques sur les capacités de refroidissement des centrales. »

Concrètement, quelles seraient les conséquences d’un accident majeur ? Une étude prospective de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) [27] tente d’estimer le coût socio-économique d’un accident d’importance en distinguant deux cas. Le premier, correspondant à un « accident grave », concerne une fusion du cœur suivie de rejets radioactifs plus ou moins contrôlés. Le second, dit « accident majeur » entraine des rejets radioactifs massifs. Dans la première configuration le coût global pour la société serait de 120 Mds€ (6% PIB). 77% des coûts correspondraient en réalité à des coûts liés à la réduction de la production d’électricité, aux dépenses engagées pour restaurer l’image des acteurs concernés et du nucléaire sans oublier les soins à apporter à 3 500 réfugiés radiologiques (chiffre moyen estimé). Au contraire, un accident majeur serait une catastrophe économique nationale voire européenne avec des coûts à hauteur de 400 Mds€ (20% du PIB français) avec près de 100 000 personnes déplacées. Ces chiffres peuvent varier selon le site et les conditions météorologiques. Pour résumer, même un accident nucléaire grave avec fusion du cœur représenterait un défi majeur pour notre société, comme l’a montré Fukushima. De façon trop édulcorée, l’IRSN parle de « réfugiés radiologiques ». Parmi ces réfugiés, il y aura probablement de nombreuses maladies graves et des décès prématurés. Des décennies après Tchernobyl, les chiffres invoqués restent sujets à bien des polémiques tant la fourchette basse est éloignée de la fourchette haute.

Gérer les déchets du nucléaire : mission (im)possible ?

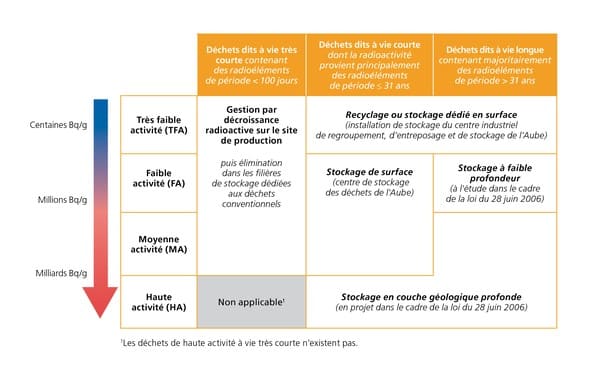

Enfin abordons pour terminer une des questions-clés sur le nucléaire, celle portant sur la gestion des déchets. Parmi l’ensemble des déchets produits au cours de la réaction nucléaire, ce n’est qu’une petite fraction qui est responsable de l’ultra-majorité de la radioactivité. Une partie des déchets est stockée à l’usine de la Haye où les déchets sont retraités et leur activité réduite. La question des déchets de haute activité et à vie longue (HAVL) pose des problèmes d’une autre envergure. Il n’existe pour ces déchets, qui représentent 0,2% de l’ensemble, aucune méthode de retraitement. La seule solution actuelle est celle du stockage sur des durées de temps très longues (plusieurs centaines voire des milliers d’années). Actuellement tous ces déchets accumulés depuis plusieurs dizaines d’années ne sont pas stockés de manière définitive mais uniquement temporaire. La solution adoptée par la très grande majorité des pays est celle du stockage géologique en couches profondes. En France, la mise en œuvre du stockage doit se concrétiser avec le projet Cigéo à Bure [28]. Ce site, choisi après 25 ans de recherches, doit permettre de stocker l’ensemble des déchets HAVL produits par le nucléaire français. Toutefois, il se heurte à de fortes oppositions. Les principales critiques concernent la fiabilité des installations à garantir l’imperméabilité du site sur 100 000 ans, le coût important du projet (entre 15 et 36 Mds€) et questionnent la réversibilité du processus [29] [30].

« Il n’existe pour ces déchets, qui représentent 0,2% de l’ensemble, aucune méthode de retraitement. »

Figure 4 – Typologie des différentes catégories de déchets nucléaires

La voie nucléaire : un choix citoyen et démocratique à assumer collectivement

La question nucléaire est une question complexe qui comprend de nombreuses facettes à prendre en compte. En termes d’emplois, d’enjeux climatiques ou encore de coût le nucléaire semble pouvoir être compétitif. C’est une filière importante pour l’industrie française. Toutefois, l’énergie nucléaire est une énergie demandant d’importantes contraintes technologiques, financières et humaines ainsi qu’une attention de tous les instants. Cela a été maintes et maintes fois répété, le risque zéro n’existe pas. L’hypothèse peut être émise que les investissements et l’augmentation des normes de sûreté, ainsi que le faible nombre d’incidents importants au cours des dernières années laissent penser que la filière est capable d’être à la hauteur des enjeux en matière de gestion des risques. Mais l’énergie nucléaire réclame des régimes politiques stables, elle nécessite une vision stratégique de long-terme, des investissements réguliers, une conservation du savoir-faire et des compétences, un appui permanent de l’État. L’affaiblissement d’une seule de ces composantes peut mettre en péril la sécurité. Un accident de grande ampleur serait une catastrophe humaine, économique et environnementale majeure.

Il appartiendra à la société d’accepter ou non le risque, aussi infime soit-il, inhérent à ces technologies. Un nucléaire mal géré, sous-financé et mal surveillé pourrait devenir la 8ème plaie d’Egypte. Mais un nucléaire bien géré peut représenter un réel apport économique, en termes d’emploi et de recherche, sans parler de sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.

Notes :

[1] Bilan électrique 2019, RTE

[2] Liste des réacteurs nucléaires français avec type et âge https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9acteurs_nucl%C3%A9aires_en_France

[3] Programmation Pluriannuelle de l’énergie, 2020

[6] Stratégie nationale Bas-Carbone, 2020, https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

[7] Bilans GES ADEME : https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm

[8] RTE, https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france

[9] Rapport spéciale du GIEC : Global Warming of 1.5 ºC, https://www.ipcc.ch/sr15/

[10] Libération, 19 octobre 2018, https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/19/le-giec-preconise-t-il-le-nucleaire-dans-son-dernier-rapport_1685660/

[11] KEPPLER et COMETTO : L’interaction des énergies nucléaires et renouvelables effets systémiques dans les réseaux électriques bas carbone ; 2013

[12] RTE/AIE ; Etude sur les conditions d’un système électrique à forte part d’énergies renouvelables en France à l’horizon 2050

[15] https://lenergeek.com/2019/10/02/nucleaire-deficit-commercial/

[16] [20] AIE, Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition

[17] Supply of Uranium, World Nuclear Association

[18] https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_car%C3%A9nage

[19] Cour des Comptes, Rapport public annuel, 2016

[21] [23] Cour des comptes, Rapport thématique sur la filière EPR, juillet 2020.

[22] AIE/AEN, 2015

[24] https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27accidents_nucl%C3%A9aires

[25] l’accumulation d’incidents graves témoigne de l’état inquiétant du parc électronucléaire, Bernard Laponche et Jean-Luc Thierry, Global Chance, 10 décembre 2020

[26] IRSN, NOTE D’INFORMATION, 31 juillet 2020, Effets de la canicule sur la production et la sureté des centrales nucléaires

[27] IRSN, Coût économique des accidents nucléaires

[28] https://www.cigeo.gouv.fr/

[29] https://reporterre.net/Dechets-nucleaires-stockes-a-Bure-Une-faille-majeure-dans-le-projet

Une énergie renouvelable par le soleil et le vent

Une énergie renouvelable par le soleil et le vent