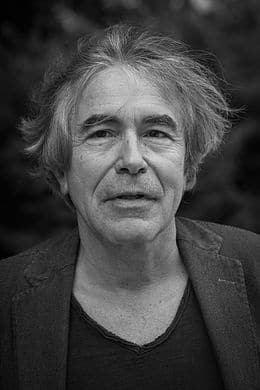

Raphaël Enthoven est enseignant, philosophe et animateur de chronique radio sur Europe 1. Il est notamment très présent sur Twitter. Nous avons voulu l’interroger sur sa critique des abstentionnistes, sur le populisme, et sur ses polémiques récurrentes avec la France insoumise. Cet entretien était aussi l’occasion d’aborder la republication de Bagatelles pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline et l’émergence de la question des Fake News.

LVSL – En 2015, vous avez qualifié les abstentionnistes de « fainéants et d’ingrats », « de gagne-petit » et « de malhonnêtes », qui « brandissent la nullité des politiques opportunément pour justifier leur flemme », d’« irresponsables », d’« enfants gâtés » et de « snobs » qui ont « une tellement haute opinion de [leur] propre opinion » qu’ils auraient « l’impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres ». En clair, « leur comportement ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs ». En 2017, vous avez ajouté que l’abstention des électeurs de Jean-Luc Mélenchon cachait une proximité avec les thèses du Front National. L’abstention, à forte composante populaire, n’est-elle pas plutôt le signe d’un dysfonctionnement de notre système démocratique, d’une perte de confiance quasi totale du peuple envers ses représentants ?

J’ai d’abord traité les abstentionnistes de « snobs ». Plus que des fainéants, des nuls, des ingrats, des nazes, des mauvais citoyens qui nous donnent des leçons de citoyenneté, j’y vois des snobs, c’est-à-dire des gens qui se font une si haute opinion de leur opinion qu’ils ne supporteraient pas de la voir mêlée à la tourbe des autres, ils auraient l’impression de la souiller en la mêlant à d’autres opinions que les leurs. C’est une sorte d’absolutisme citoyen, ou d’absolutisme civique, qui est en réalité à mon avis l’alibi de quelque chose de beaucoup plus simple : la flemme, le refus de considérer que la moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien. C’est au fond le paradoxe de l’abstentionniste : il ne fait rien parce qu’il veut tout changer. À cet égard il me semble, moi qui ne suis pas politique et n’ai aucun suffrage à briguer, qui n’ai pas besoin de flatter les gens pour qu’ils votent pour moi, que l’un des problèmes démocratiques n’est pas seulement la faiblesse des représentants ou l’incurie des représentants, mais aussi le fait qu’un régime démocratique, puisqu’il brigue le suffrage des gens, est fondé à flatter les gens et par conséquent à ne pas leur dire leur fait. En l’occurrence, il fallait leur dire leur fait : c’est un geste nul de s’abstenir, parce que c’est un geste qui se vit comme un engagement, un dégagement qui se vit comme un engagement.

Chez les Insoumis, on pousse l’abstentionnisme jusqu’à s’abstenir de poser les questions qui fâchent : dans l’entre-deux tours, les Insoumis ont lancé une grande consultation de leurs militants sur internet pour leur permettre de s’exprimer sur leur choix au second tour. Le sondage proposait trois possibilités : vote blanc, abstention, ou Emmanuel Macron. Or il y en avait une quatrième : Marine le Pen. Cependant, partant du principe que les Insoumis ne voteraient pas Marine le Pen, les concepteurs de cette vaste consultation démocratique ont préféré gagner du temps et ne pas leur poser la question – tout ça au nom d’un approfondissement de la démocratie. Je n’arrive pas à digérer une telle mauvaise foi. Les Insoumis partagent avec le Front National des positions quasiment communes sur l’OTAN, Shenghen, la Syrie, la Russie, l’Europe, la retraite à soixante ans, le protectionnisme, l’usage du référendum, le dégagisme, la haine des médiacrates et des oligarques, l’ambition d’être les candidats “du peuple”, le rejet des traités de libre-échange, etc. Mais qu’importe ! Le FN, c’est le Diable, donc nos militants ne s’y tromperont pas… à quoi bon leur poser la question ? Quand Jean-Marie Le Pen est arrivé en finale en 2002, Jean-Luc Mélenchon a présenté le vote au second tour comme un devoir républicain malgré la nausée d’un bulletin « Chirac ». Si le même homme, quinze ans plus tard, alors que Marine Le Pen est en finale, pousse la mauvaise foi jusqu’à exclure la possibilité même du vote FN dans la « grande consultation » qu’il a offerte à ses militants, c’est qu’en lui-même, l’ombre portée d’une haine antique pour le diable frontiste recouvre encore, un peu, l’inavouable constat d’une parenté profonde avec l’essentiel de son projet. Bref, qui se ressemble s’abstient. Autre point : vous avez dit que la majorité des abstentionnistes vient des milieux populaires. C’est possible. Mais ça n’en fait pas moins de l’abstention un choix. Dont la responsabilité incombe à celui qui choisit de ne pas choisir.

LVSL – Vous identifiez dans beaucoup de vos analyses un clivage libéraux-souverainistes. Qu’est-ce qui, selon vous, fonde ce clivage ? En quoi peut-il s’articuler avec certaines fractures sociales, entre classes moyennes aisées et classes populaires ?

En peu de mots : cette analyse me vient de 1992, à l’époque du traité de Maastricht, et du spectacle qu’a constitué pour un citoyen de 16 ans le fait de voir Jean-Pierre Chevènement et Philippe de Villiers à la même tribune. C’était surréaliste ! La rencontre, chère à Lautréamont, d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection ! En réalité, c’était l’aurore d’une réalité politique nouvelle, dont le curseur ne serait ni la sociologie ni l’adhésion ou le refus à la loi du marché, mais l’Europe. Les partis politiques ont mis un temps fou à s’adapter à cette altération des paradigmes qui justifiait que Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement fussent sinon sur la même tribune, du moins dans le même camp. Ce paradigme nouveau qui oppose libéraux et souverainistes – à l’époque « européens » et « nationalistes » –a mis 25 ans à s’installer dans le paysage politique français, et a été ratifié, à mon sens, par la victoire de Macron, qu’on a tort de combattre, à mon avis, avec les outils hérités de l’ancien clivage. Macron est d’un autre métal que les ennemis traditionnels de Mélenchon ou de Wauquiez. Qu’ils visent à droite, à gauche, au centre, ils se trompent de cible. Macron aura un adversaire à sa mesure le jour où un(e) politique sera en mesure d’incarner une autre Europe.

Vous évoquez dans vos questions les couches populaires, qui seraient négligées par le diagnostic que je porte sur l’asbtention. C’est faux. Que le dénuement soit propice à l’abstention, nul ne le nie, qu’il y ait des causes objectives au désengagement, c’est certain. Que les gens qui ont le sentiment d’être abandonnés ne prennent pas la peine de déposer un bulletin dans l’urne, c’est l’évidence. Mais encore une fois, ça n’enlève rien au fait que l’abstention demeure un choix. L’opinion n’est pas seulement la fille du niveau de vie. Les humains pensent plus loin que ce qu’ils éprouvent. Pour le pire, ça donne des gens arrogants qui parlent de ce qu’ils ignorent. Pour le meilleur, ça donne des gens libres qui pensent au-delà du simple calcul de leur intérêt. Quoi qu’il en soit, on peut penser malgré ce qu’on vit, et pas seulement comme on vit.

LVSL – La sociologie ne fournit donc pas une explication pertinente du vote ?

Si. Une explication. Or, on ne dit pas grand-chose de quelque chose quand on se contente de l’expliquer. Et les centaines d’études qui démontreront (à juste titre) que la participation au vote dépend du niveau de vie seraient toutes bien en peine d’entrer dans les raisons intimes qui portent un électeur, un jour, à ne pas se déplacer pour voter. L’insigne faiblesse d’une certaine façon de pratiquer la sociologie ne vient pas de ses diagnostics (qui sont souvent pertinents, étayés, éclairants) mais du sentiment que ses diagnostics contiennent l’alpha et l’oméga d’un phénomène, alors qu’ils en manquent l’essentiel, je veux dire : la singularité. Le réel est d’une étoffe dont les mouffles du sociologue peinent à saisir la finesse, en particulier quand il prétend saturer l’horizon du vrai et bascule, par idéologie, dans le déni. Quand le sociologue Geoffroy de Lagasnerie prend la défense des incendiaires qui ont mis le feu à une voiture de police quai de Clichy, il invoque une « séquence politique » (comprenant les « lois Valls » et les « violences policières ») dont la totalité serait masquée par les images de violences diffusées en boucle sur BFMTV… Or, c’est lui, à l’inverse, qui tente (vainement) de recouvrir ces images (dont la violence dessert son discours) en les recouvrant d’un écran de fumée qu’il appelle « séquence politique » ! Cette façon de penser, qui écrase les perceptions sous l’idée qu’il convient de se faire du monde porte un nom : le théorisme. Et la sociologie (comme la philo) en est souvent l’ancillaire.

LVSL – Vous aviez critiqué la vision du peuple défendue par Inigo Errejon dans l’entretien que celui-ci nous a accordé – critique qui résonne avec votre chronique « Qu’est-ce qu’un candidat du peuple ? » transcrite dans votre ouvrage « Morales provisoires » (« le rêve du candidat du peuple, c’est toujours le pouvoir absolu »). Les mouvements “populistes de gauche” européens, qui s’appuient sur les travaux des philosophes Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, expriment la volonté de “construire un peuple” non essentialiste en posant une frontière politique entre “ceux d’en haut” et “ceux d’en bas”. Pouvez-vous revenir sur vos critiques ?

Je trouve que l’expression de « populisme de gauche » constitue à la fois un oxymore et un aveu. Un oxymore, dans la mesure où le populisme n’est pas un contenu de pensée, mais une façon de présenter ses idées comme la seule émanation du « peuple », tout en donnant à ce mot le sens et l’étendue qui conviennent aux idées qu’on défend. Le populisme, c’est la tentative d’annexion du peuple tout entier par une partie de lui-même, représentée par quelqu’un qui dit parler au nom de tous.

Or, quel aveu, quand on sait cela, qu’un « populisme de gauche » ! Le populisme est né le jour où un morceau du peuple (qu’on appelle « la masse ») s’est pris pour le peuple tout entier et s’est donné un leader charismatique pour porter cette vérité, au prix des libertés individuelles. Parler d’un « populisme de gauche », colorer le populisme, c’est reconnaître qu’on n’a pas la même idée du peuple qu’un autre « candidat du peuple », et que le « peuple » qu’on prétend incarner n’est, par conséquent, que l’usurpateur temporaire de ce titre.

LVSL – Mais tout le monde n’est-il pas « populiste » aujourd’hui ?

En tout cas, le populisme existe depuis que Marx a présenté comme condition de l’émancipation la formation « d’une sphère qui possède un caractère d’universalité par l’universalité de ses souffrances et ne revendique pas de droit particulier, parce ce n’est pas une injustice particulière qu’on lui fait subir, mais l’injustice tout court, qui ne puisse plus se targuer d’un titre historique, mais seulement du titre humain… » Autrement dit, le jour où le prolétariat s’est pris pour l’humanité, une partie du peuple s’est donné le droit de se prendre pour le peuple tout entier. Ce geste est indéfiniment reproduit depuis, que ce soit (tout récemment) par Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen et même, dans une moindre mesure, Emmanuel Macron.

LVSL – On peut le considérer comme une revendication d’universel…

Ce n’est pas une revendication d’universel. C’est un viol de l’universel par la majorité (et encore). C’est la confusion du peuple et de la masse. C’est un peuple métonymique. Or, il est important d’en parler, car sous l’abstraite captation de l’idée de peuple par une portion du peuple (qui serait plus fondée qu’une autre à l’incarner), il y a l’idée que la loi peut ne pas être la même pour tous selon l’endroit du peuple où nous nous situons. Quand Jean-luc Mélenchon s’indigne que les salariés d’Air France soient punis pour avoir arraché la chemise de leur DRH, il demande que la loi ne soit pas la même pour tous. Ce qui laisse entendre que ce n’est pas par esprit républicain qu’il réclame une santion exemplaire pour les puissants qui échappent à la loi, mais par haine des riches. Comme toujours, chez Mélenchon, le masque républicain est partiellement recouvert par le rictus marxiste. De la même manière, quand les Insoumis de Tours envoient à cinquante « journalistes » « en vue » (dont Cyril Hanouna ou Thierry Ardisson) des questions que posent d’ordinaire le fisc et la police, (Rémunération, différentes activités, statut des employés, montant des prestations en cas de conférences, et surtout opinion politique), ils n’adressent pas un questionnaire, mais un interrogatoire. Si une entreprise, par exemple, s’aventurait à ficher les opinions politiques de ses salariés, les insoumis seraient vent debout (et ils auraient raison) ! Or, ce droit que les Insoumis reconnaissent au commun des salariés, ils le dénient aux journalistes « en vue », comme ils disent. La loi est la même pour tous, sauf pour ceux dont, en les sortant du droit commun, les Insoumis laissent entendre qu’ils sont déjà hors-la-loi. Le simple fait que le « questionnaire » ne soit adressé qu’à une cinquantaine de personnes triées sur le volet (selon les critères des expéditeurs) est une façon de présenter immédiatement ces 50 destinataires comme suspects… Vous qui recevez cette lettre, vous êtes sous l’œil du peuple qui vous soupçonne à bon droit de le trahir et de formater son esprit au profit du pouvoir en place. Voilà ce que ça veut dire.

LVSL – Mais n’est-ce pas le propre de la politique que de créer un clivage, un conflit entre un « nous » et un « eux » ?

Tout dépend de ce que l’on entend par « politique ». C’est une politique très pauvre, à mon avis, qui prend un tel clivage, puisqu’elle culmine en chien de faïence, avec un « nous » face à un « eux ». « Nous » face à « eux » : la légitimité de notre contenu ne vient pas de nos arguments, mais de la légitimité sociale qui est la nôtre. « Nous » face à « eux » s’opposent comme deux conceptions primitives de l’éthique de la responsabilité et de l’éthique de la conviction. Il y aurait d’un côté les gens dont la conviction est si pure et si noble qu’elle les dédouane des conséquences de leurs actes, et de l’autre côté, les gens qui brandiraient la responsabilité pour en fait faire passer en douce un ordre social défavorable aux classes populaires. C’est une conception très réductrice du binôme de Max Weber. Il n’y a pas d’éthique de conviction qui ne soit frangée, bordée par l’éthique de responsabilité, et inversement. Autrement dit, ce qu’on croit opposé comme deux positions morales – ou une position morale et une qui refuse de l’être – est en réalité beaucoup plus mélangé que ça. Le « nous » face à « eux » est trop commode. Je ne connais pas de « nous », je ne connais pas de « eux ». Je connais une nation, un peuple, riche de ses disparités, riche de ses différences, et dont les institutions ont pour objet de ménager, en droit, la possibilité d’une discussion qui ne soit pas un procès d’intention, c’est-à-dire qui ne soit pas immédiatement réduite à l’origine ethnique ou socio-culturelle du débatteur.

LVSL – Mais dans l’action même des débatteurs politiques, n’y a-t-il pas systématiquement l’expression d’un clivage ? Gauche-droite, nous-eux, Macron et les réformateurs contre le système qui a failli, Fillon contre le bloc médiatico-judiciaire, etc… N’est-ce pas une permanence du politique ?

J’ai tendance à penser que les bons politiques déconstruisent les clivages. Construire un clivage, ce n’est pas créer de la contradiction ou de la dialectique dans une société, c’est créer de l’opposition. C’est aussi créer un sentiment de savoir ; quand vous construisez un clivage, vous êtes vous-même le légat d’une vérité absolue, qui vous vient simplement du fait que vous appartenez à une partie du peuple, et qu’en conséquence comme il y a un « nous » derrière vous, vous êtes le porte-parole d’une vérité face à la vérité d’en face. Tout cela culmine dans un dialogue de sourds.

La grande politique n’est pas dans l’édification des clivages mais dans leur résolution, ou plus exactement dans la complication des clivages par la possibilité d’entendre un autre argumentaire que le sien. Je ne vois pas de meilleure politique que celle qui fait droit, qui célèbre et qui porte au pinacle l’opinion qui n’est pas la sienne, tout en lui frappant loyalement au visage – ou disons au-dessus de la ceinture. On perd cela dans la construction de clivages et leur fondation sociologique.

LVSL – A la fin de votre ouvrage, vous remerciez Jean-Luc Mélenchon, non sans malice, pour vous avoir « offert tellement de sujets ». Au-delà des critiques que vous lui adressez dans votre livre (où vous le rapprochez, notamment, de la figure de Pierre Poujade) et dans vos chroniques, quel regard portez-vous sur son rôle lors de l’année politique écoulée ? Quelles ont été ses réussites, où a-t-il achoppé ?

Il y a de la malice, bien sûr. Mais il y a d’abord de la tendresse. Et surtout, de la reconnaissance ! La raison pour laquelle je parle tant de Jean-Luc Mélenchon (et encore, je me retiens) n’est pas à situer dans une haine quelconque ou je ne sais quelle obsession malsaine pour le leader charismatique de la France Insoumise. En fait, c’est beaucoup moins romanesque que ça… Le travail du chroniqueur quotidien est un boulot harassant, qui vous impose, chaque jour, non pas de trouver un sujet, mais d’être trouvé par un sujet. Les bonnes chroniques ne sont jamais celles qu’on fabrique, comme un artisan, pièce par pièce, laborieusement. Les bonnes chroniques coulent de source. Quand l’idée vous en vient, vous n’avez plus qu’à recopier. Or, ce genre de miracles (qui embellissent les journées) n’arrivent pas tous les jours. La plupart du temps, le chroniqueur cherche péniblement un thème qui le laisse un peu moins froid que les autres, et quand c’est vraiment la misère, il va sur Wikipédia ou sur Hérodote.com pour savoir si, d’aventure, il y a quelques décades, un truc un peu marrant n’aurait pas eu lieu ce jour-là… Et quand je n’ai vraiment rien trouvé, qu’il est 17h et que l’heure du bain des enfants arrive à grands pas, il me reste toujours, comme un kit de survie, un diamant dans le bras, un plan B toujours dispo, le blog de Jean-Luc Mélenchon ! Et là, c’est merveilleux. En deux secondes, Manuel Valls est un « nazi », Fidel Castro est un grand homme, le drapeau européen est un drapeau intégriste, Poutine est innocent, les médias sont des salauds, Cazeneuve est un assassin… C’est la caverne de Jean-Luc ! Je me promène au milieu de ces sujets possibles, disponibles, marrants, fous, avec la volupté (que j’imagine incalculable) d’un consommateur millionnaire dans les travées de la grande épicerie du Bon Marché. Les gens disent : « vous êtes obsédé par les Insoumis ». Ce n’est pas vrai : les Insoumis, c’est mon plan B.

La différence entre la plupart des insoumis et moi, c’est que, personnellement, Jean-Luc Mélenchon ne m’a jamais déçu. Il a toujours été à la hauteur de mes attentes. Ses outrances, son verbe, son sans-gêne, sa démagogie et sa maladresse produisent des paradoxes comme s’il en pleuvait. J’ajoute à cela qu’il est l’homme le moins susceptible du monde : je l’ai attaqué peut-être 25 fois à une heure de grande écoute sur Europe 1, et il ne m’a jamais répondu. Grâces lui en soient rendues. Comme sa valeur, sa prudence est rare.

Cela dit, je voudrais revenir sur le parallèle avec Poujade. Jean-Luc Mélenchon arrive à l’Assemblée, et entre autres perles dit (sic) « je vais lui apprendre, au matheux, les contrats de travail », parlant de Cédric Villani, lequel a dirigé l’Institut Henri Poincaré et vu passer, à ce titre, une foule de contrats de travail pendant plusieurs années… Au-delà de l’anecdote, il est intéressant de relire les « mythologies » que Roland Barthes consacre à Poujade (voir « Poujade et les intellectuels ») ; il analyse la dénonciation de l’aspect mathématique des intellectuels – leur prétendue déshumanisation par la mathématique. Le paradoxe de cette déshumanisation par la mathématique chez l’intellectuel que Poujade critique parce que lui, contrairement aux intellos qui font les géomètres, a les pieds sur terre, le paradoxe c’est qu’avoir les pieds sur terre, c’est célébrer, dit Barthes, un monde de computation homogène, un monde exclusivement de chiffres. On retrouve cette double tendance propre à Poujade : célébrer la chaleur du petit commerce, et en même temps rappeler que pour un bon commerçant, un sou est un sou. Ces deux dimensions du poujadiste français dans les années 1950, on les retrouve quand on a soudain quelqu’un qui au nom de la réalité même, s’en prend à un mathématicien, et considère un peu comme Poujade évaluait « l’intello » qui plane au-dessus de la difficulté du monde, que ce n’est pas de sa faute s’il ne comprend rien : il faut lui apprendre la vie. Qu’on soit Poujade ou Mélenchon (c’est pareil), l’ennemi, c’est la tête. C’est l’organe du calcul. Chez Poujade, l’hypertrophie de la tête était le signe d’une nature anémiée (à l’image de Mendes France, « fichu comme une bouteille de Vichy »). La tête est de trop. Trop large, trop grosse, incommode… Mieux vaut l’enlever, ou s’en passer. Comme dit la reine des cartes dans Alice, sans voir qu’elle pousse le cri de ralliement des démagogues : « qu’on leur coupe la tête ! ». Chez Mélenchon, c’est autre chose. Pour Jean-Luc Mélenchon, l’intellectuel est trop léger, trop loin des réalités de la vie. De la bouteille de Vichy, on est passé au schtroumpf volant que ses camarades attachent à une corde et gavent de briques pour éviter qu’il ne décolle.

Je termine ici avec Jean-Luc Mélenchon, parce que je pourrais rester des heures sur ce personnage merveilleux. J’ai vraiment pour lui une affection sincère et une profonde admiration devant l’ingénuité de ses paradoxes. L’une des choses les plus intéressantes avec Jean-Luc Mélenchon, c’est l’apparence de franchise avec laquelle il ne sort jamais de l’ambiguïté. Je n’en donnerais que trois exemples, pour l’agrément de vos lecteurs.

Quand Fidel Castro est mort, le Caudillo Mélenchon a fait un discours en Franpagnol, au lyrisme délirant (« Fidel, Fidel, l’épée de Bolivar marche dans le ciel ! »), traitant au passage tous ceux qui étaient moins tristes que lui de « traîtres », d’imposteurs, de bourgeois etc. Très bien. Restent quelques questions anecdotiques : comment le partisan du pluralisme (qu’est Jean-Luc Mélenchon, jusqu’à nouvel ordre) peut-il vanter un système de parti unique ? Comment le militant d’une presse libérée de toute influence peut-il glorifier un pays dont les habitants n’ont eu accès qu’à un seul journal pendant soixante ans ? Comment l’homme qui tient l’emploi du 49.3 pour un coup de force peut-il pleurer l’homme qui a privé son peuple d’élections libres, et faisait assassiner ses opposants ? En un mot, comment peut-on revendiquer l’insoumission comme programme politique tout en s’inclinant devant celui qui a réduit son propre peuple en esclavage ? D’où vient le double discours de Mélenchon, impitoyable avec les injustices de notre démocratie, mais étonnamment indulgent avec les crimes de la dictature cubaine ? La réponse que propose Mélenchon est toute métaphysique. De même qu’aux yeux de Leibniz, les tragédies humaines ne sont pas vues comme des tragédies mais des étapes nécessaires à l’accomplissement du meilleur des mondes possibles, de même, aux yeux de Mélenchon, les crimes de Fidel Castro ne sont que les étapes nécessaires au succès de la lutte anticapitaliste dont il reste le symbole. Au fond, le crime est soluble dans l’espérance, comme le réel est soluble dans le rêve… « Voir le mal, c’est mal voir » disent les Leibniziens. C’est commode.

Sur Assad, c’est encore mieux ; Jean-Luc Mélenchon a dit dans une revue de presse, à l’époque des bombardements sur Alep, que lorsque « qui que ce soit » bombarde, c’était « condamnable ». Il y avait 99,98% de chances qu’il s’agisse d’Assad mais il n’a pas voulu le préciser : le nom d’Assad n’a même pas été prononcé. Il s’est contenté de dire que « qui que ce soit » – si ça se trouve, ce sont les méchants Américains – derrière les bombardements, il faut le condamner. C’est ce mélange de franchise et d’implicite qui me fascine. Moi, Jean-Luc, je vous parle cash mais je ne me mouille pas… Excellent.

Le sommet de l’ambiguïté étant atteint dans l’entre-deux tours, quand Mélenchon explique aux gens (pendant 32 minutes) que « pour clarifier le débat », il ne va pas leur dire pour qui il va voter. J’adore ! L’amertume, chez Mélenchon, est si manifeste… Même quand on souhaite ardemment sa défaite, on a envie de l’embrasser au lendemain de l’échec, tant il porte soudain le visage de l’enfant digne qui, les lèvres tremblantes, dit « même pas mal ! » aux parents dont il reçoit la fessée.

En un mot, Vladimir Jankélévitch a dit : « on peut très bien vivre sans philosophie, mais moins bien ». Eh bien, pour un chroniqueur, on peut très bien vivre sans Jean-Luc Mélenchon mais moins bien.

Récemment, vous avez engagé une polémique avec Alexis Corbière autour de la réédition de Bagatelle pour un massacre. Vous critiquez régulièrement les lois mémorielles. Au delà de ces exemples, les sociétés occidentales tournent autour du débat sur la liberté d’expression. Certains considèrent que vous confondez liberté et licence et qu’en adoptant une approche conséquentialiste, on peut justifier l’opposition à la réédition d’écrits antisémites. Qu’en pensez-vous ? Vous opposez-vous à toute limitation légale de la liberté d’expression ?

Le conséquentialisme n’est pas un bon avocat de l’interdiction de ces livres. Dire que la lecture de Céline aurait pour effet de produire du nazisme dans l’opinion publique me semble prêter à ces textes une puissance qu’ils n’ont pas du tout. En amont de la polémique que j’ai eue avec Alexis Corbière sur les pamphlets de Céline, j’avais eu la même polémique contre Jean-Luc Mélenchon à l’époque de la réédition de Mein Kampf (la différence réside dans le fait que Corbière, mieux élevé ou plus susceptible, me répond, lui, contrairement à JLM !). Jean-Luc Mélenchon était hostile à sa réédition chez Fayard avec un appareil critique, et faisait valoir que Mein Kampf, qui avait convaincu des tas de gens d’être nazis, risquait d’en convaincre d’autres… Passons sur le fait que Mein Kampf est aujourd’hui accessible en deux clics, dans des versions douteuses et dépourvues d’appareil critique. Ce qui est paradoxal dans la prise de position de Mélenchon, c’est qu’à l’occasion du débat sur ce texte, il déploie une lecture anti-marxiste de l’histoire. La lecture marxiste de l’histoire – très sommairement, car elle est pleine de raffinements et de subtilités – indexe l’émergence du phénomène nazi sur la misère sociale, sur les tensions sociales, sur un prolétariat qui n’est pas écouté par une bourgeoisie déclinante… Or, tout ça est vrai : la République de Weimar porte une lourde responsabilité dans la montée du nazisme. Mais qu’en est-il, alors, de la liberté de choix ? A quel moment un individu est-il responsable de l’adhésion délibérée à une idéologie mortifère ? Comment expliquer que tous ceux qui ont connu la misère ne soient pas devenus nazis ? Dans les années 1930, Alain était le premier à s’opposer aux marxistes en rappelant que le nazisme était aussi un choix – ce débat rappelle celui qui oppose, aujourd’hui, à la culture de l’excuse le discours selon lequel ce n’est pas seulement la misère ni l’inculture qui produisent Daech, mais aussi l’adhésion volontaire à une pensée haineuse. Ce débat-là était fondamental, puisqu’il posait la question de la responsabilité des votants, au fond, dans l’arrivée du nazisme. Or, quand Mélenchon déclare que Mein Kampf peut convaincre les gens d’aller vers le nazisme, il fait droit à une lecture non marxiste de l’histoire, à une lecture responsabilisante… Il en a le droit, mais alors ça signifie que, selon lui, on ne peut pas indexer le choix du nazisme ou du fondamentalisme sur la misère sociale… Une autre ambiguïté du Prince de l’ambiguïté.

Sur les lois mémorielles, j’ai changé d’avis – comme sur l’interdiction des spectacles. J’ai commencé par expliquer (avec des arabesques de khâgneux) qu’il n’était pas attentatoire à la liberté que l’Etat nous dise ce qu’il était bon de considérer comme un génocide ou pas, que c’était au contraire une condition de la liberté, et que l’importance de l’enjeu justifiait que l’Etat sortît de son rôle pour dire le Vrai… En un sens, c’est vrai. En un autre ça ne fonctionne pas : il n’appartient pas à l’Etat de contenir l’histoire. Je ne peux pas à la fois m’opposer à l’idée d’un roman national vendu par François Fillon pendant la campagne, à l’idée que toute erreur dans l’existence commence par le sentiment de détenir la vérité, et approuver le fait que l’Etat légifère sur de tels sujets. Il y a là une tension interne ; le premier que j’ai vu saisi par cette tension était Patrick Devedjian : le libéral en lui est totalement hostile aux lois mémorielles, mais l’Arménien ne supporterait pas qu’on supprimât les lois reconnaissant le génocide arménien. Il le reconnaissait lui-même. J’aime cette contradiction et je porte d’une certaine façon la même… et je ne sais pas quoi en faire. J’imagine que c’est une richesse.

Maintenant, sur les pamphlets. Il faut n’avoir pas lu ces pamphlets, comme il faut n’avoir pas lu Mein Kampf pour leur prêter la moindre force de conviction. Le taré qui, lisant les pamphlets de Céline, se dit : « mais bon sang, bien sûr, je suis antisémite, vive l’antisémitisme, j’ai toujours détesté les Juifs sans le savoir ! », celui-là détestait les Juifs avant de lire Céline. Deuxième chose : ces pamphlets sont écrits non pas dans le style du Voyage au bout de la nuit mais dans le style de Mort à crédit. Céline est arrivé dans cette phase d’écriture où il multiplie les points de suspension : ça rend ces pamphlets extrêmement difficiles à lire, très complexes. Ce sont des délires sertis dans des points de suspension. Après, historiquement c’est intéressant : Céline est le légat d’un antisémitisme tout à fait singulier, qui prend pour cible les Juifs et les « Nègres ». On le découvre dans les travaux de Taguieff sur l’antisémitisme de Céline ; il est intéressant de voir que Céline est sur des positions qui sont, d’un point de vue scientifique, celles de Georges Montandon [médecin et théoricien du racisme proche de Céline] : c’est l’idée que le Juif et le « Nègre » c’est un peu la même chose, la même race pourrie, « latine »… Montandon s’était vécu lui-même comme l’inspirateur d’Hitler, raison pour laquelle on a cru par la suite que Céline avait eu beaucoup d’influence ; on a juste fait grand cas des déclarations délirantes de ce paranoïaque mégalomane qu’était Montandon, qui s’est pris pour ce qu’il n’était pas. Cependant, ce syncrétisme judéo-négro est intéressant, parce qu’il apparaît dès le Voyage au bout de la nuit ; il y a une seule occurrence dans le Voyage au bout de la nuit, quand il parle de la musique « judéo-négro-bolchévique ». On sent que chez lui, tout ça est lié. On sent que cet homme, déjà antisémite lors de la rédaction du Voyage mais qui cachait son antisémitisme parce qu’il voulait gagner de l’argent avec son livre – un chef-d’oeuvre absolu, l’un des plus grands livres du XXème siècle, sinon le plus grand – n’y laisse affleurer qu’une petite pointe de haine.

Au-delà de ce débat, c’est la question de savoir si la morale (ou le Bien) est fondée à justifier la publication d’un texte. Le Bien, c’est-à-dire l’idée qu’on se fait du Bien, n’autorise pas qu’on modifie les textes, qu’on change la fin de Carmen parce qu’on ne veut pas montrer le meurtre d’une femme (ce qui est un contre-sens tragique sur la pièce elle-même), qu’on interdise de voir la Belle au bois dormant parce qu’il y a un baiser sexiste à la fin, ou bien qu’on se prive de la lecture des pamphlets de Céline (qui sont parfaitement accessibles en ligne sans appareil critique) au nom du fait qu’ils seraient susceptibles de convaincre les gens. C’est prendre les gens pour des cons que de croire qu’ils peuvent être convaincus par ces textes. C’est fonctionner comme Rousseau qui dans sa Lettre sur les spectacles dit à d’Alembert qu’il veut interdire les spectacles (il pensait notamment à Phèdre) « qui montrent des forfaits que le peuple ne devrait pas supposer possible ». Quand j’entends Alexis Corbière dire que les gens n’ont pas les moyens de lire ces pamphlets que lui, prof de lettres, a lus, je trouve qu’il est aux antipodes de l’ambition démocratique qui est la sienne.

LVSL – Cette polémique ne trouve-t-elle pas son prolongement dans la volonté d’Emmanuel Macron de faire voter une loi contre les fake news ? N’est-ce pas là un autre versant de cette dérive qui conduirait l’Etat à traiter non plus du domaine de la légalité mais à s’arroger le monopole de la distinction du vrai et du faux ?

Merci de cette bonne question. Je crois que c’est différent ; je veux le penser, si je me trompe je serai le premier à le dire et à le reconnaître. Je veux penser que c’est différent sur un point. Alexis Corbière (il est intéressant de suivre son cheminement, il y a quelque chose de cordial et presque chaleureux dans la discussion que l’on peut avoir avec lui) avait pointé cette différence. Il avait déclaré que cette loi sur les fake news portait en elle quelque chose de totalitaire, parce qu’elle donnerait à l’Etat le pouvoir de définir le vrai et le faux. Cela met Emmanuel Macron, au fond, dans la position de Staline ; c’est le législateur qui sait ce qui est le vrai et le faux. C’est une objection très forte sur la question des fake news.

Et pourtant. Il faut travailler la critériologie : qu’est-ce qui fait qu’une fake news est une fake news ? Le lecteur de Montaigne que je suis retient d’un des chapitres de ses Essais que (c’est une phrase de Montaigne) « autant peut faire le sot, celui qui dit vrai que celui qui dit faux ». Je prends un exemple très simple : quand Marine le Pen dit à Emmanuel Macron : « j’espère que l’on ne va pas découvrir que vous avez un compte offshore aux Bahamas », elle dit peut-être quelque chose de techniquement vrai. Rien n’empêche que Macron, comme Cahuzac, ait créé un compte quelque part où il ait caché son argent, après tout ! En tout cas, nous n’avons pas la preuve que c’est faux. En revanche, ce qu’on peut démontrer, c’est que c’est une information qui a été prélevée à l’arrache sur un site d’extrême-droite, ourdie par des trolls, un quart d’heure avant le débat de l’entre-deux tours. Les méthodes de captation de l’information que Marine le Pen propose suffisent à disqualifier l’information elle-même quand bien même on ne connaîtrait pas la réponse à la question de savoir si Macron possède, oui ou non, un compte offshore aux Bahamas. La vérité n’est pas un bon critère pour lutter contre les fake news. « Aucune désinformation n’est inoffensive ; se fier à ce qui est faux, produit des conséquences néfastes. » C’est en ces termes que le Pape François est intervenu (sur Twitter) dans le débat mondial sur la question des fake news et les moyens de lutter contre elles… En un sens, c’est parole d’Evangile. Quel allié dans la lutte quotidienne contre la désinformation ! Le Pape en personne, le vicaire du Christ entre dans l’arène et défend la probité journalistique contre les imposteurs qui défigurent l’opinion. C’est une divine surprise (comme dirait l’autre). Le problème, c’est que les moyens qu’il propose non seulement ne sont pas à la hauteur de l’ennemi qu’il pourfend, mais, en vérité, sa démarche est contre-productive.

Les outils dont il dispose dans le combat qu’il veut mener contre les falsificateurs sont à la fois inoffensifs pour l’adversaire et dangereux pour la cause qu’il défend. Que dit le Pape ? « Aucune désinformation n’est inoffensive ». Autrement dit : toute désinformation est nocive. Et sous les rumeurs, sous les calomnies, sous les falsifications, il y a des esprits malins qui oeuvrent contre la vérité. Or, ces propositions sont acceptables par le complotiste, ou l’amateur de fake news imbu lui-même du sentiment de lutter contre la désinformation et les grandes manœuvres des médias dominants qui lancent rumeurs et calomnies pour faire taire les voix dissidentes… Mais le Souverain Pontife précise ensuite sa pensée, en affirmant (sic) que « l’antidote le plus radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la vérité… » Allez dire ça à un complotiste… Il vous rira au nez. Pour une raison simple : « se laisser purifier par la vérité », c’est exactement ce qu’il a l’impression de faire en développant sa théorie ! Il ne s’agit pas de dire que le Pape parle le même langage que les falsificateurs. Dieu m’en garde ! Mais de dire que le discours sublime selon lequel c’est l’intime lumière purificatrice de la vérité qui nous rendra clairvoyants et généreux, et nous aidera à séparer le bon grain de l’ivraie… est, à mon avis, récupérable par le discours fétide selon lequel on nous cache tout, les médias nous mentent, les politiques sont tous pourris et, dans ce marais, quelques vaillants citoyens luttent, comme des lumières dans la nuit, au péril de leur réputation, pour la vérité que les puissants dérobent au peuple… Les deux ne disent pas la même chose, évidemment. Mais le 2nd ne voit pas le 1er comme un adversaire… Car l’un et l’autre ont en commun de croire en la lumière de la Vérité. L’un et l’autre cherchent un sens à ce monde, et refusent que les hasards ne soient que des coïncidences. Et comme aucun des deux discours ne se satisfait du réel, l’un et l’autre ont leurs martyrs, qui sont des martyrs de la foi, et que les supplices confortent dans le sentiment d’être dans le vrai. C’est la raison pour laquelle le Pape n’est pas un bon allié, en fait, dans la lutte contre la désinformation, car ces paroles, si sages et saintes soient-elles, sont aussitôt désamorcées par ceux qu’elles visent. C’est aussi la raison pour laquelle brandir la vérité contre la fake news me semble une mauvaise méthode. Parler de rigueur dans la captation de l’information, dans le sourçage de l’information, me semble être possible : une loi sur les fake news se rapproche dans cette perspective d’une loi sur la déontologie journalistique, qui n’est (peut-être) pas si loin de la charte que proposaient les Insoumis.

LVSL – N’y a-t-il pas une contradiction entre prêter aux individus une responsabilité comme vous le faites, et soutenir une loi qui leur indiquerait quels sites sont fiables et quels sites ne le sont pas ? N’ont-ils pas aussi la liberté de distinguer les sites fiables des sites non fiables ?

Je suis professeur et je crois profondément à la liberté des individus ; c’est la raison pour laquelle j’enseigne. Mais mon enseignement passe aussi par des recommandations, que je ne vois pas comme des entraves à la liberté de jugement de celui qui les reçoit. Je n’essaie pas de faire passer mon opinion, j’essaie d’inviter chacun à conquérir ou à construire une opinion qui soit vraiment la leur et qui ne soit pas celle qui vient d’un autre : c’est une condition de la liberté. Il n’est pas liberticide de faire valoir des compétences, ou de mettre à profit des compétences, pour indiquer qu’ils seront mieux servis dans tel endroit que dans tel autre. Vous êtes libres (quand vous en avez les moyens) d’aller dans une gargotte ou dans un grand restaurant ; quelqu’un qui sait la différence entre les deux est fondé à vous indiquer la chose ; vous pouvez librement ensuite choisir d’aller à l’un ou l’autre… En un sens, l’élève qui hésite entre la lecture du blog de Mélenchon et celle du Capital de Marx est dans la même situation que le client du restaurant.

LVSL – Il y a le professeur et la loi. La loi sur les fake news pourrait aller jusqu’à la fermeture de sites…

Je suis contre la fermeture de sites. J’étais même contre la fermeture de sites de désinformation sur l’IVG qui avaient fleuri à une époque ; des sites monstrueux, extrêmement bien faits, disant aux femmes qu’il était important de « prendre leur temps »… jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’avorter. J’étais contre leur interdiction : je voulais qu’un combat se mène à l’horizontale, et que d’autres sites les pointassent comme des sites de désinformation, en expliquant les raisons pour lesquelles ils sont des sites de désinformation. Il n’y a pas de contradiction là-dedans.

Prenons le Décodex, le décodeur du Monde. J’en ai discuté avec Samuel Laurent, et lui ai demandé de quel droit il pouvait labelliser des informations, et qui labellisera le labellisateur. C’est une question terrible et insoluble en démocratie. Qui vous met en situation de donner votre avis ? Qui vous donnera la légitimité de l’opinion que vous portez ? Il avait tout un arsenal de réponses sur les compétences journalistiques, le travail effectué, l’examen des méthodes, la neutralité dans la déconstruction des méthodes qui ne visait pas tel ou tel régime d’opinion, mais qui visait telle ou telle façon de faire. Il y a des éléments de réponse… mais c’est un débat crucial, fondamental : comment lutter contre les fake news sans s’approprier le vrai ? Sur cette question, il faut résister (quand on ne brigue pas les suffrages) à la tentation d’une réponse univoque.

LVSL – 3 ans après l’attentat à son encontre, Charlie Hebdo continue de déchaîner les passions. Souvent instrumentalisé, ce journal subversif et athée militant a été érigé en symbole national de la liberté d’expression. Trois ans après, l’expression “je suis Charlie” a -t-elle la même signification ? Comment analysez-vous les conflits qui se sont cristallisés autour de cette formule ?

Il y a un malentendu sur le « Je suis Charlie », parce que ceux qui ne sont pas Charlie font passer le « Je suis Charlie » pour un « j’adhère à Charlie », ou je « m’abonne à Charlie ». Or, ce n’est pas cela qui est en jeu. Il faut inlassablement revenir sur cette arnaque qui consiste à dire « vous êtes Charlie, alors vous approuvez Charlie ». Non. Le dessin de Riss qui représente Aylan [Aylan Kurdi, l’enfant retrouvé mort noyé sur une plage turque en septembre 2015] la tête dans le sable avec une affiche McDo « deux pour le prix d’un », celui qui représente Taubira en singe, même pour se moquer du rassemblement raciste du Front National, ne m’ont pas fait rire. Des tas de choses m’ont fait hurler de rire, d’autres ne m’ont pas fait rire du tout : mais c’est sans conséquence, je reste à jamais Charlie. Le fait d’être Charlie n’est absolument pas soumis à la qualité des dessins que l’on a sous les yeux. Être Charlie, c’est souscrire à ce que le journal représente, et non pas à ce qui est représenté dans le journal. Sur la base d’un malentendu, un tas de gens se disent de bonne foi qu’ils ne sont pas Charlie, et d’autres qui instrumentalisent cette confusion pour faire passer le fait d’être Charlie pour une adhésion à Charlie. Dissiper cette ambiguïté me semble une chose très importante, car c’est ajouter une nuance dans le débat.

Quant aux rassemblements « toujours Charlie », je ne comprends pas pourquoi « toujours Charlie » n’est qu’une opinion parmi les autres. Je ne vois pas comment on peut ne pas être « toujours Charlie » ou « à jamais Charlie »… Je ne comprends pas comment, si l’on postule qu’un citoyen est attaché à sa liberté, si l’on part du principe que l’assassinat de caricaturistes est une entame à la liberté de chacun, on peut ne pas être « toujours Charlie ». Il faut ne pas adhérer à cette idée pour ne pas être « toujours Charlie ». Ou alors il faut vraiment inscrire le « je suis Charlie » dans une ambition idéologique qui remonte aux calendes grecques, qui consisterait à écraser telle ou telle parole, ou à se faire les soutiers de l’islamophobie, pour justifier de n’être pas Charlie… ça n’a aucun sens ! Les gens qui ont voulu interdire la lecture publique de Charb [sa Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes] montrent juste qu’ils n’ont pas lu son texte. Son texte défend exactement toutes les causes au nom desquelles ils veulent en interdire la lecture.

LVLS – Votre présence active sur les réseaux sociaux vous vaut d’être régulièrement interpellé. Vous en avez d’ailleurs tiré un texte « Le Parti Unanime règne en maître sur Twitter et il tue le débat ». Comment conciliez-vous la dictature de l’immédiateté et l’inflation de polémiques générées par Twitter et la prise de distance nécessaire au regard critique du philosophe ou du professeur de philosophie ?

Un mot sur le « Parti Unanime ». Il s’agit, en fait, de la tyrannie de la majorité. La majorité n’est tyrannique que si le régime qu’elle entend exercer est un régime moral, et non pas un régime légal. Légalement, la majorité ne peut pas être tyrannique, légalement il est normal que la majorité gouverne. La majorité n’est tyrannique que lorsqu’elle veut faire prévaloir le convenable ; c’est en cela que l’on peut parler de tyrannie de la majorité, comme de « politiquement correct ». Le politiquement correct est un art, au nom du débat, qui consiste à faire taire l’opinion qui disconvient. « Tyrannie de la majorité », « politiquement correct », ne sont pas des oxymores, mais au contraire correspondent à une ambition morale très précise. En cela, le « Parti Unanime » n’est pas le parti d’une opinion unique, c’est le parti d’un mode de pensée unique. L’idée de ce Parti Unanime m’est venue quand j’ai pris des distances (trop tôt, d’ailleurs pour être entendu) avec « Balance ton porc » qui me semblait exposer, au nom de la libération de la parole, un risque d’enfermement des individus qui pouvaient être innocents, et mettre dans le même panier dragueurs et prédateurs (Haziza et Weinstein n’ont qu’un seul point commun, qui n’est sûrement pas celui d’être un prédateur sexuel…). Je n’ai pas aimé les amalgames que permettait « balance ton porc ». Je n’ai pas aimé que Nassira El Moaddem (qui dirige le Bondy Blog) s’indignât que Bernard-Henri Lévy dît que Frédéric Haziza n’avait rien à voir avec Harvey Weinstein et qu’elle y vît l’expression du communautarisme… Immonde et infalsifiable procès d’intention, qui donne au sentiment détestable que les juifs se protègent entre eux les contours flatteurs d’une lutte contre le communautarisme. En vérité, le « balance ton porc » me semblait devoir être tempéré par un « dénonce ton porc », et le régime de la justice légale me semblait devoir l’emporter sur les tribunaux populaires. Ce qui est banal.

Mais que j’aie tort ou raison, j’y voyais l’occasion intéressante d’en discuter. Or, c’est exactement ce dont les gens ont peur. Le problème d’une discussion, ce ne sont pas les interlocuteurs, mais ceux qui veulent à tout prix empêcher qu’elle ait lieu. Parmi ces gens figure le sinistre Julien Salingue, animateur de cette petite Pravda égarée dans un monde pluraliste, qu’on appelle Acrimed. Salingue est allé découper et extraire une formule (sur Nafissatou Diallo et DSK) dans un texte que j’avais écrit en 2011 sur l’affaire DSK, dans le seul but de montrer que j’étais aussi raciste que misogyne. C’est une falsification (un texte tronqué) que son auteur présente avec tout l’attirail de la probité philologique. Au scrupule de l’archiviste (qui a dû chercher longtemps) se mêle la désinformation du falsificateur qui tronque un texte en spéculant sur les bons sentiments de ceux qui n’en liront que ce morceau. Quel est le but ? Interdire le débat en disqualifiant l’interlocuteur. Disqualifier l’interlocuteur au mépris de toute rigueur, jeter l’opprobre sur Lui, quitte à perdre soi-même son honneur, pour échapper aux questions qu’il pose. Ainsi fonctionne le Parti Unanime. Mais ce mode de fonctionnement est vieux comme l’envie… Dans Zadig de Voltaire, le héros babylonien compose un jour, sur une tablette, un poème à la gloire du roi ; or, la tablette se brise, et laisse voir le contraire, puisqu’on y lit : « Par les plus grands forfaits, Sur le trône affermi / Dans la paix publique / C’est le seul ennemi ». Le roi pense que ces vers sont dirigés contre lui : Zadig est emprisonné, et l’envieux qui a dérobé la tablette refuse de restituer l’autre moitié. Heureusement, on la retrouve enfin et on recompose la tablette ; les deux derniers vers prennent ainsi un tout autre sens : « Par les plus grands forfaits, j’ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi le roi sait tout dompter. Dans la publique paix l’amour seul fait la guerre : c’est le seul ennemi qui soit à redouter. » Il s’agit en réalité d’un éloge du roi. Il s’est passé exactement la même chose avec la falsification de mon texte – toutes proportions gardées – par le tenant du Parti Unanime. C’est une falsification de la parole sous couvert d’un examen plus approfondi de cette parole.

Ce qui est intéressant n’est pas mon cas, mais de comprendre à quel point un espace qui se vit comme un espace de dialogue est en réalité un espace de censure dirigée contre une opinion que l’on veut faire taire, car elle ne va pas dans le sens de l’idée qu’une foule se fait de ce qu’il convient de penser. Ce régime qui, sous couvert de certitude, pratique la censure, est extrêmement répandu sur Twitter qui pourtant célèbre la liberté… Or, pour que la liberté ne soit pas un vain mot (mais le risque délibérément assumé par des gens qui ne redoutent ni de se tromper ni de changer d’avis), encore faut-il que les gens soient honnêtes et surtout, courtois. Rien ne manque plus à Twitter que la civilité (dit l’homme qui insulte pêle-mêle tous les abstentionnistes…). Ou le vouvoiement. Car le vouvoiement (qui est un apprentissage de la distance) est peut-être la meilleure façon de conduire d’une opinion qu’on brandit à un argument qu’on propose.