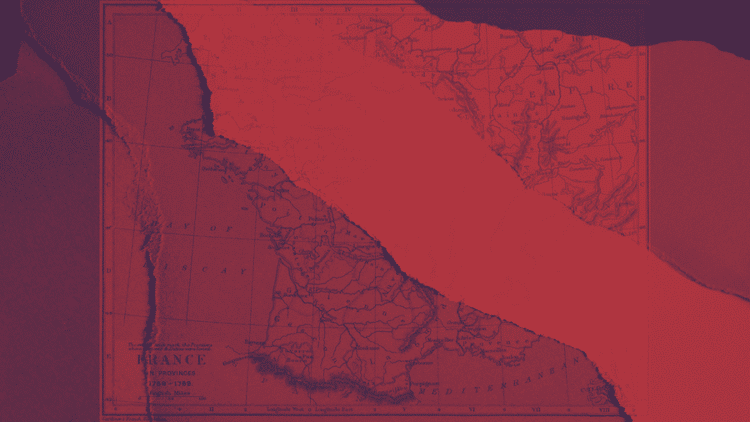

La fracture territoriale française est revenue sur le devant de la scène ces dernières semaines. Alors que l’été fut marqué par des émeutes inédites dans les banlieues, le mouvement des agriculteurs, mais aussi les débats ouverts à gauche dans le cadre de la campagne des élections européennes, illustrent bien le malaise d’une société française au sein de laquelle l’égalité républicaine a été mise à mal par près d’un demi-siècle de politiques néolibérales. Crise des services publics, déserts médicaux, fermetures d’écoles, relégation des classes populaires dans des territoires en marge de la mondialisation sont autant de stigmates d’une France à deux vitesses, subissant de plein fouet la sécession de ses élites. Depuis plusieurs années, Niels Planel observe cette situation se dégrader d’un œil inquiet, l’autre optimiste. Auteur de Là où périt la République (Editions de l’Aube, 2022), il raconte de façon comparée son expérience de terrain en Seine-Saint-Denis et dans les territoires ruraux de la Haute-Côte-d’Or, où il est élu municipal depuis 2020. Appelant à une « convergence des désespérés », aussi bien des populations de la ruralité que des banlieues, il alerte également la gauche sur sa responsabilité de porter un nouveau projet de société réellement émancipateur.

LVSL – Dans cet ouvrage, vous rapportez votre expérience de terrain dans deux territoires très différents, Sevran en Seine-Saint-Denis d’une part, et la Haute-Côte-d’Or, en Bourgogne, d’autre part. Comment s’est passée votre rencontre avec ces territoires contrastés et leurs populations ? Dans quel cadre s’est-elle faite ?

Niels Planel – Cette expérience correspondait à l’origine à un manque. À l’aube de la trentaine, je travaillais pour de grandes organisations internationales et je ressentais le besoin d’aller sur le terrain. Or dans les médias, la ruralité et la banlieue étaient caricaturées, mais personne n’était interviewé sur place, et les personnes qui en parlaient n’y vivaient pas. À cette période, j’ai donc voulu, avec des amis, y monter des projets de réduction de la pauvreté, sachant que la pauvreté augmente graduellement depuis 2004 en France. L’idée était de faire une première expérience, de créer une sorte de laboratoire pour voir ce qui pouvait fonctionner sur place et être reproduit ailleurs.

J’y ai tôt observé que plus on s’éloigne des grands centres de pouvoir, plus on découvre des territoires précarisés où des élus mettent en place non pas des politiques de développement du territoire mais des politiques de contrôle du territoire, profitant du pourrissement de la situation. C’est souvent le fruit de petits arrangements, liés à la conquête et à la conservation du pouvoir.

Dès lors, les initiatives de jeunes pousses qui chercheraient à changer les choses sont interprétées comme des menaces pour le pouvoir local établi, qui va chercher à les neutraliser ou les écarter du territoire, qui se nécrose petit à petit faute d’investissements ou de projets.

LVSL – Les discours politiques, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite, ont tendance à opposer ces deux types de territoires, que l’on a parfois d’ailleurs du mal à nommer. Sur quels points principaux la situation de leur population diffère-t-elle ?

N. P. – En termes de stratégie pour la conquête du pouvoir local, si je simplifie, on trouve effectivement dans la banlieue des logiques électoralistes qui font que le discours proposé est taillé sur mesure, susceptible de plaire aux populations en se complaisant dans une posture critique sans faire de proposition constructive. Pour autant, cela permet de se faire élire, de devenir maire, voire d’aller à l’Assemblée nationale, sans avoir trop à assumer les responsabilités à l’échelle locale auprès des populations des quartiers.

On peut formuler une politique commune, autour de la « convergence des désespérés », aussi bien des populations de la ruralité, comme de celles des banlieues, tout simplement parce qu’elles ont les mêmes besoins.

De son côté, l’extrême-droite divise artificiellement depuis son émergence deux types de populations qui ont des besoins semblables. Il y aurait des Français qui seraient plus français que les autres, ce qui justifierait de laisser de côté ces derniers. Au contraire, toute la philosophie du livre que j’ai écrit repose sur l’idée que l’on peut formuler une politique commune, autour de la « convergence des désespérés », aussi bien des populations de la ruralité, comme de celles des banlieues, tout simplement parce qu’elles ont les mêmes besoins.

Certes, leur situation n’est pas tout à fait identique. Dans les banlieues, la proximité avec la ville permet aussi de saisir des opportunités d’emploi qui existent dans les grands centres, à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, mais pour autant, les défis sont nombreux pour ces populations. Il n’y a qu’à voir les dysfonctionnements structurels du RER B, sur lesquels je reviens dans les premières pages de mon livre, qui constituent un véritable obstacle pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Plus généralement, on constate une mobilité très difficile pour les plus précaires.

Par ailleurs, du côté de la ruralité, on trouve certes les avantages de la nature, les poêlées de champignons qu’on est allé cueillir le dimanche, si l’on caricature, mais la vie n’est pas forcément plus facile là-bas. La principale différence à mes yeux est l’isolement qu’on subit dans la ruralité alors que dans la banlieue, certes il y a de la solitude, mais dans les barres HLM, dans les réseaux associatifs, il y a une solidarité et des sociabilités qui font qu’on souffre sans doute moins de l’isolement.

LVSL – Alors, au contraire, qu’est-ce qui les rapproche ?

N. P. – Tout, et c’est précisément ce qui me passionne dans ce travail que je mène depuis une dizaine d’années maintenant. Successivement, j’ai fait des projets à Sevran, au Blanc-Mesnil, dans des petits villages de la Haute-Côte-d’Or, ensuite en tant qu’élu local, dans une petite ville qui s’appelle Semur-en-Auxois. Lorsque je suis graduellement passé de la banlieue aux territoires ruraux, je m’attendais à ce que tout soit différent. Or en réalité, ce que j’appelle les incarnations de la République, c’est-à-dire non pas des figures de l’imaginaire comme Marianne mais bien plutôt les institutions, les services publics, la santé, l’éducation, les transports, les opportunités économiques ou de formation, y dépérissent autant.

Dans la ruralité comme dans la banlieue, par opposition aux grandes villes, il est aujourd’hui difficile, surtout si vous êtes né dans les couches populaires, de réaliser votre potentiel.

D’un côté, le RER B est là mais demeure dysfonctionnel, de l’autre, on compte au mieux trois ou quatre cars par jour. Il n’y a plus de service d’urgence ouvert aujourd’hui dans le 93, et bon courage aussi pour se soigner en Haute-Côte-d’Or, où vous avez plutôt intérêt à aller à Dijon. Les délais s’allongent tandis que dans des villages comme La Roche-en-Brenil, vers le Morvan, on a vu des classes à trois niveaux. Les institutions sont donc toujours en place, mais bénéficier de ce qu’elles offrent devient de plus en plus difficile. Je rattache ça à l’analyse que propose Amartya Sen de la pauvreté, estimant qu’elle n’est pas forcément monétaire, mais qu’elle s’exprime sous le prisme de la « capabilité », de la capacité des individus à réaliser ce qu’ils estiment être leur potentiel. Dans la ruralité comme dans la banlieue, par opposition aux grandes villes, il est aujourd’hui difficile, surtout si vous êtes né dans les couches populaires, de réaliser votre potentiel, comme le montrent des tas d’exemples dans le livre.

Aujourd’hui, le camp progressiste devrait pouvoir comprendre ces enjeux, s’en saisir et proposer un agenda. L’obstacle principal à cette prise de conscience et à cette volonté politique est selon moi d’ordre sociologique. Les gens se font élire sur place, mais sans vraiment y vivre et par conséquent sans s’imprégner des problématiques du quotidien. C’est sans doute ce qui me met le plus en colère, car on a des ambassadeurs qui reviennent peu sur le territoire qu’ils entendent représenter. Dès lors, il est difficilement envisageable de construire un agenda émancipateur digne de ce nom.

LVSL – Vous vous intéressez en particulier au rapport que ces populations entretiennent avec la République, parfois ambigus. Comment les qualifiez-vous et quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics dans ces rapports ?

N. P. – Il y a plusieurs manifestations de cette relation. Tout d’abord, on le mesure électoralement, car à chaque élection depuis les années 1980, il y a une baisse de la participation électorale, une hausse significative de l’abstention que l’on interroge rarement de façon pertinente et constructive. Des gens qui aimeraient bien faire République mais qui ne se sentent plus représentés se détournent progressivement d’un rituel au cœur de notre vie démocratique. Ce qui pose la question de savoir à partir de quel degré d’abstention un système représentatif ne l’est plus.

Un autre indicateur est en parallèle la montée de l’extrême droite. Aujourd’hui, à trois ans et demi de l’élection présidentielle, on ne se pose même plus la question de savoir si Marine Le Pen peut être présidente mais « quand ? ». La razzia des sièges faite par son mouvement à l’Assemblée nationale a été un événement important de ce processus. Sur ce point, cette construction de la défiance, toutes les forces politiques ont joué un rôle, mais ce que je regrette, c’est que celle qui est, par son logiciel, la plus à même d’incarner les aspirations des couches populaires d’où qu’elles viennent, c’est-à-dire la gauche, ne me semble pas avoir été à la hauteur pendant quarante ans.

Du tournant de la rigueur, il y a très exactement quatre décennies, à aujourd’hui, je n’ai pas suffisamment entendu la gauche défendre les classes moyennes qui se faisaient dévorer par la désindustrialisation. Au contraire, s’est imposée dans les esprits la fameuse expression « l’État ne peut pas tout » face aux fermetures d’usines, au dépérissement des classes moyennes, à l’explosion des familles monoparentales – les mères seules étant le noyau dur de la pauvreté en France – ou encore aux jeunes, sans emploi et sans formation dont regorge notre pays.

C’est précisément là que l’on aurait dû retrouver la gauche, pour investir dans l’école, pour rénover le RER B, pour remettre de la mobilité dans les territoires ruraux, etc. Un autre exemple : dans ma circonscription, la plus grande de France avec 342 communes, les violences intrafamiliales sont au sommet de la liste des crimes et délits. On n’en parle jamais, il y a un silence assourdissant sur cette question, alors que l’on y croise, au XXIe siècle, des jeunes femmes avec des bleus au visage ou au corps, et qui n’osent porter plainte, dans des logiques engendrées par ces violences. Les enfants ne sont pas épargnés. C’est un sujet primordial, et si vous avez passé plus de 30 minutes dans un commissariat de banlieue, vous savez que celle-ci est également concernée.

Nous sommes un pays qui aspire à plus d’égalité, qui est attaché à cette notion et qui refuse de voir la précarité exploser.

Alors, sincèrement, dans l’ordre des priorités des progressistes, faut-il d’abord saturer le débat avec les questions sociétales, par exemple liées à l’écriture inclusive, ou bien est-ce que l’on ne devrait pas se préoccuper d’abord de ce type de sujets ? C’est cela que les gens attendent, alors pourquoi a-t-on retrouvé la gauche sur des problématiques de déchéance de nationalité ? C’est là que se situe la rupture. Nous sommes pourtant un pays qui aspire à plus d’égalité, qui est attaché à cette notion et qui refuse de voir la précarité exploser.

Je pense qu’il y a un rendez-vous manqué avec un personnel politique qui est sociologiquement plus à l’aise que l’électorat moyen et qu’on ne retrouve pas sur place. En dix ans, j’ai croisé très peu de représentants du personnel de gauche, quand on ne se moquait carrément pas que j’aille « là-bas ». Pourtant, je peux témoigner qu’en tant que simple petit élu local, le travail que je fais a un impact sur ces questions. Alors, si on peut le faire en tant qu’élu local, il n’y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire à l’échelle nationale. Seulement, être progressiste, c’est une exigence, et il y a comme une démission de ce point de vue.

LVSL – Vous montrez bien aussi, malgré la persistance d’un idéal égalitaire, la progression dans ces territoires de l’individualisme que vous mettez en lien avec le néolibéralisme. Sur quels aspects la percée de l’individualisme s’appuie-t-elle dans ces territoires, et en quoi participe-t-elle de la défiance vis-à-vis d’une République qui semble s’éloigner ?

N. P. – En 2022, l’IFOP avait fait une enquête qui montrait qu’un tiers des personnes en situation de précarité se sentent seules. Lorsque l’on croise cette solitude dans la précarité au développement depuis quinze ans de sociabilités virtuelles sur les « réseaux sociaux », qui polarisent fortement la société, cela ne favorise pas les projets collectifs ni la solidarité.

Mon collègue Achraf Ben Brahim montre dans plusieurs de ses ouvrages comment l’extrême droite domine la toile ou comment des groupuscules comme l’État islamique ont eu la capacité d’endoctriner en ligne. Le rôle des réseaux sociaux, aux coûts faibles, n’est pas à sous-estimer. Au demeurant, dans la ruralité, les gens qui toquent aux portes dans le contexte du militantisme ont également disparu. Ce qui reste, ce sont effectivement les réseaux sociaux, dont les algorithmes vous enferment dans des bulles idéologiques qui vous confirment dans vos opinions et ne vous invitent plus à discuter avec vos voisins.

On peut aussi partir des conditions matérielles qui font que les Français les plus précaires sont seuls : cela coûte cher d’aller boire un café, d’aller au restaurant. Le coût d’activités sociales qui peuvent sembler banales pour les catégories sociales plus aisées demeure un enjeu fondamental, dans la banlieue comme dans la ruralité, qui encourage des formes d’individualisme.

Certes, l’individualisme n’est pas un phénomène nouveau, mais il y a un mouvement moderne autour du cocon, lié à tout le confort qu’on installe chez soi, au rôle des plateformes comme Netflix ou Amazon. Ce renfermement dans la sphère privée a évidemment des répercussions politiques, participant d’un désinvestissement de la chose publique d’autant plus paradoxal que dans les enquêtes d’opinion, les relations sociales, et notamment amicales, restent très valorisées. On a donc le droit d’être optimiste, mais cela passe nécessairement selon moi par une réflexion en termes de politiques publiques qui visent à renverser cette tendance.

LVSL – Justement, vous avez parlé à plusieurs reprises de Territoires zéro chômeur de longue durée, expérimentation qui vise à recréer des formes collectives d’emploi pour permettre aux personnes qui en sont durablement éloignées de retrouver un travail. Pouvez-vous en rappeler les principes et nous dire le rôle qu’il peut avoir spécifiquement dans les territoires qui vous intéressent ?

N. P. – Cette expérimentation a été portée par Laurent Grandguillaume, ancien député socialiste de Côte-d’Or qui connaît particulièrement bien les questions de précarité et d’emploi. Elle concerne aujourd’hui une soixantaine de territoires en France, qui reposent concrètement sur des entreprises dites à but d’emploi (EBE). J’ai bâti ce projet sur ma commune. Le principe est simple : les demandeurs d’emploi de longue durée, un an ou plus, qui en font la demande, ont le droit d’accéder à un emploi, comme le garantit le préambule de la Constitution de 1946.

Le système est financé par un prélèvement chaque année sur les 40 milliards d’euros du budget national du chômage, ainsi que du RSA du côté des départements, pour proposer des activités sous la forme de CDI aux demandeurs d’emploi en fonction de ce qu’ils veulent faire et de ce qu’ils savent faire. Ce type de contrats leur permet de se projeter dans l’avenir, avec un salaire minimum qui leur permet de retrouver une place dans la société et une forme de dignité. C’est là où l’on rompt avec l’isolement que je décrivais : ce sont des personnes qui ont été marginalisées, dont on disait – ce qui me met également en colère – qu’elles n’étaient bonnes à rien, paresseuses voire « assistées », alors même que cette situation est trop souvent subie, pour des questions de mobilité, de santé, de handicap, de formation, d’âge, voire dans certains cas des discriminations de genre ou d’origine ethnique.

Ce projet permet donc de reconstruire la démocratie locale, en particulier à travers un Comité local de l’emploi, qui est en fait l’organe de gouvernance de ces territoires zéro chômeur : il associe l’État, le Département, la municipalité, des acteurs du tissu social et associatif, les entreprises, les employeurs, et bien sûr des demandeurs d’emploi de longue durée. Ainsi, des organismes qui d’habitude travaillent en silos, des collectivités qui en général ne se parlent pas entre elles, fluidifient leur travail en partant des besoins, des qualifications et des envies de ces demandeurs d’emploi.

À titre d’exemple, dans mon territoire, qui a véritablement été lancé l’été dernier, nous avons réussi à placer plusieurs personnes dans l’EBE, mais à peu près autant sur le marché du travail classique. Ce sont autant de victoires face aux drames humains provoqués par le chômage dans notre pays. Je conseille vivement à chacun d’aller voir comment cela change la vie des personnes qui reviennent à l’emploi après un an ou plus d’isolement. Voilà donc un projet qui devrait être prioritaire dans un agenda de justice sociale.

LVSL – Vous montrez également dans l’ouvrage que ces lieux dans lesquels « périt la République » sont aussi des territoires où elle peut se renouveler, trouver un terreau fertile pour se revivifier. Quels sont selon vous les axes prioritaires pour inverser cette tendance ?

N. P. – Le titre insiste en effet sur les territoires « où périt la République », ce qui ne veut pas dire que « la République périt ». Il restera toujours une unité qu’on appellera la République française. Mais on y trouve des poches de précarité qui vont s’en éloigner comme des îlots de manière durable, raison pour laquelle une volonté politiques et des efforts sont nécessaires pour ressouder ces territoires précarisés, marginalisés.

Martin Luther King, peu de temps avant sa mort, découvre que les populations blanches précarisées aux États-Unis souffrent finalement des mêmes problèmes, à des degrés divers, que les populations afro-américaines marginalisées. Sans les mettre sur le même plan, il affirme que sans créer une coalition de ces deux segments de la population, le combat pour la justice sociale ne mènera nulle part. De même, un sociologue de Harvard auprès duquel j’ai étudié, William Julius Wilson, démontre dans ses travaux qu’on peut recréer de l’interdépendance entre des groupes différents, pourvu qu’on leur fasse réaliser qu’ils ont besoin les uns des autres pour avancer.

L’agenda que je propose dans mon livre n’est donc pas révolutionnaire : il faut reconstruire une école qui fonctionne, remettre des hôpitaux là où il n’y en a plus et garantir la mobilité à toutes les échelles. Concrètement, cela nécessite un investissement sans précédent en navettes électriques, puisqu’il faut aussi s’engager dans la décarbonation des transports, et garantir des transports peu chers, quitte à les subventionner, quitte à ce que ce soit déficitaire pour la collectivité. De toute façon, au-delà de la défense de ce service public, en termes d’emplois et de capacité de générer de l’activité économique, cet investissement sera compensé.

Former et rémunérer correctement ces enseignants, leur donner les moyens de faire leur métier a certes un coût, mais là encore, n’est-ce pas un investissement rentable à long terme pour la société ?

Du point de vue de nos lycées, l’OCDE révèle que dans les quartiers privilégiés, près de 90 % du personnel est certifié ou agrégé, alors que dans les zones en difficulté, le chiffre chute à 58%. Former et rémunérer correctement ces enseignants, leur donner les moyens de faire leur métier a certes un coût, mais là encore, n’est-ce pas un investissement rentable à long terme pour la société ? Cela peut être également le point de départ d’une nouvelle fiscalité, plus progressive, notamment sur la question des héritages, de la taxation des successions et des donations. Et pourquoi pas trouver des instruments innovants comme la mise en place d’un capital de départ pour les jeunes, comme cela commence à être le cas dans certains États américains, à l’instar du Connecticut ?

Pour cela, il faut certes que des gens qui portent ces idées puissent arriver aux responsabilités, mais surtout que ces deux segments de la population se rendent compte qu’ils ont besoin l’un de l’autre, de trouver un représentant commun pour porter ces idées et de voter dans la même direction. Qu’on en finisse avec les idées nauséabondes de l’extrême droite qui ne cherche qu’à diviser sans apporter de solution concrète ou réaliste pour cette convergence des désespérés.

LVSL – Vous esquissez l’urgence de créer cette convergence des désespérés, que vous décrivez dans le livre comme « une alliance de cette France des RER et des TER ». Sur quels fondements et par quel biais cette alliance peut-elle, selon vous, être menée à bien ?

N. P. – Même si chaque situation nationale est différente, on en voit d’une certaine façon les prémices outre-Atlantique, avec une coalition au sein du Parti démocrate qui a tenu jusqu’ici, entre les électeurs blancs de la working class et les minorités afro-américaines ou hispaniques. Cela s’est fait en construisant des propositions parlant à ces deux électorats a priori très différents et ensuite en les mettant en œuvre. Lors de sa présidence, et malgré un Congrès qui n’y était pas forcément enclin, Joe Biden a investi des milliers de milliards de dollars sur des projets d’infrastructures, sur des projets liés au changement climatique, sur des projets de lutte contre la pauvreté chez les enfants qui ont réduit ce taux, en une mesure, de 12 à 6 %.

Il faut donc cette volonté politique, mais surtout, elle doit s’incarner dans des personnalités. Sur l’échiquier politique français, de la gauche de la gauche jusqu’au centre droit, on trouve des personnalités qui sont sensibles à ces problématiques. On parle beaucoup du rapport Borloo sur les quartiers prioritaires. De même, aujourd’hui, l’un des plus fervents défenseurs de la taxation des hauts revenus est Jean-Paul Mattei, du MoDem. On dirait une proposition de Piketty, et cela lui vaut de se faire taper sur les doigts dans son propre camp. Pour autant, c’est un notaire de province, il sait exactement de quoi il parle et c’est là où l’on revient selon moi à une question sociologique décisive.

L’enjeu est de ramener aux urnes, et déjà sur les listes électorales, des gens issus des milieux populaires, et de ne pas se complaire dans une élite électorale qui croit savoir ce que veulent les plus précaires mais qui en est le plus souvent totalement coupée.

Au sein de la NUPES, on trouve une surreprésentation parisienne, en particulier du Nord et de l’Est de Paris, avec une ligne droite qui va de la place de la République jusqu’à Montreuil. Les idées portées par la NUPES sont logiquement déterminées par cette sociologie urbaine et diplômée, de classes intellectuelles et artistiques, parfois en voie de précarisation. Mon propos n’est pas de dire que ces idées et ces intérêts ne doivent pas être portés, au contraire, mais qu’ils ne doivent pas pour autant devenir prédominants.

L’enjeu est de ramener aux urnes, et déjà sur les listes électorales, des gens issus des milieux populaires, et de ne pas se complaire dans une élite électorale qui croit savoir ce que veulent les plus précaires mais qui en est le plus souvent totalement coupée. La banlieue, c’est à peu près 5 millions de personnes et la ruralité, c’est 30 millions de personnes. Il y a quand même, à mon sens, une majorité électorale qui pourrait se dégager de cet univers.

Je parlais de Jean-Paul Mattei, de Jean-Louis Borloo, mais on peut aussi parler à mon sens de François Ruffin, qui arrive à parler avec les classes populaires, notamment périurbaines, mais qui semble encore un peu moins connu dans les banlieues, où l’on me dit « il n’est pas sur nos réseaux sociaux, il n’est pas sur les chaînes qu’on regarde », ou encore « il n’est pas sensible aux enjeux de la banlieue », tandis qu’un chauffeur de taxi originaire du 93 me disait quant à lui : « il est trop à gauche ».

Lorsque l’on arrivera à parler au chauffeur de taxi du 93 comme à l’ouvrier de la ruralité, alors on aura trouvé une piste.

Là aussi, on se confronte à une sociologie loin de l’idéalisation que l’on se fait parfois des classes moyennes et populaires lorsque l’on est militant de gauche : un chauffeur de taxi de la banlieue, c’est quelqu’un qui veut vivre une vie normale, qui ne veut pas être surtaxé, qui aime juste pouvoir faire son boulot convenablement, et qui n’a pas forcément des rêves révolutionnaires. Lorsque l’on aura trouvé ce point d’équilibre, lorsque l’on arrivera à parler au chauffeur de taxi du 93 comme à l’ouvrier de la ruralité, alors on aura trouvé une piste.

LVSL – Au-delà de ces questions électorales, en termes de formation comme de participation directe à la politique, comment les populations de ces territoires pourraient-elles s’engager davantage dans la vie politique ?

N. P. – Je viens de publier dans la revue Esprit un article sur l’impératif d’une réforme du statut de l’élu local. Tout le monde politique a un train de retard sur la société. Aujourd’hui, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous travaillez avec des horaires difficiles, lorsque vous avez une famille, vous n’avez pas forcément de temps à consacrer à cette activité si chronophage qu’est la politiques, débattre pendant des heures de projets d’aménagements ou d’infrastructures, sans que cela aboutisse forcément d’ailleurs. La société a évolué, c’est chose heureuse : au sein d’un couple, tout le monde travaille ; la politique traditionnelle, elle, fait comme si une personne pouvait encore s’appuyer sur la ou le partenaire pour s’occuper du « back office » pendant que l’autre s’occupe de politique. Ces choses-là sont dépassées. Les jeunes élus sont souvent célibataires ou alors s’éloignent rapidement de la politique pour pouvoir s’occuper de leur métier et de leur famille.

Par ailleurs, les politiques de contrôle du territoire que j’ai décrites empêchent trop souvent des jeunes d’arriver aux responsabilités à l’échelle locale. Les conseils municipaux sont souvent surreprésentés par des retraités. Il faudrait davantage d’équilibre. C’est très bien qu’il y ait des retraités, mais une meilleure représentation de la société, et notamment des jeunes, favoriserait sans doute le desserrement de l’étau mis en place par des barons locaux ainsi que l’innovation.

D’autres perspectives sont ouvertes par la révolution numérique, dont je ne connaissais à peu près rien avant d’être élu en charge de ce dossier. J’ai supervisé le déploiement de la fibre dans mon territoire, mis du wifi public, nous avons noué un partenariat avec le lycée local et une start-up parisienne pour faire des initiations au no-code et bientôt à l’intelligence artificielle. Une valorisation professionnelle de ce type d’initiatives ou de compétences sur le CV pourrait inciter des jeunes à s’engager pour la communauté.

Par ailleurs, la France compte 34 945 communes. Les regroupements déjà engagés pourraient permettre à chacune de disposer de davantage de moyens, et aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, de meilleures indemnités pour les élus. Cela peut sembler amusant, mais au titre de ces activités, je gagne 70 € par mois. C’est symbolique, et à ce stade autant les reverser à des associations caritatives qui en font un meilleur usage, mais plus sérieusement, cela signifie que la politique en France reste un sport de riches. Les publics les plus éloignés de la politique doivent donc avoir aussi une raison économique de dégager du temps pour en faire.

Je tiens à conclure en disant que je suis à la fois pessimiste pour la capacité du camp du progrès à rebondir à court terme en France, alors même que réémerge une société d’héritiers figée, ce qui laisse un boulevard à l’extrême-droite pour user des classes moyennes comme d’un marchepied vers le pouvoir, et optimiste comme je l’ai rarement été : Des révolutions encore méconnues mais profondément progressistes comme « Territoires zéro chômeur », mais aussi « Harlem Children’s Zone », que j’ai vu à New York en juin, ou les « baby bonds », ce capital de départ que le Connecticut a mis en place en 2023 le tout avec un coût très raisonnable pour les finances publiques – peuvent, prises ensemble et portées à échelle, permettre, quand il faudra défaire cette société du privilège et reconstruire, de redessiner les trajectoires de vie des plus fragiles et de grandement contribuer à ce que la naissance ne détermine pas la destinée d’un individu – ce qui est, ce me semble, le combat fondamental du camp du progrès.