Si la mobilisation dans la rue et l’opposition à la réforme des retraites grandit, le gouvernement reste pour l’instant inflexible. Une opposition frontale qui risque de durer : la détermination des manifestants s’explique par la dureté des conditions de travail et la certitude que cette bataille sera déterminante pour bloquer l’agenda néolibéral d’Emmanuel Macron. Une analyse partagée par la majorité, ce qui explique qu’elle n’entende rien lâcher. Alors que la bataille se déroule désormais sur deux fronts, le Parlement d’un côté, la rue et les entreprises de l’autre, une défaite des syndicats offrirait un boulevard vers le pouvoir pour l’extrême-droite. Seule une grande vague de grèves peut entraver ce scénario.

Plus le temps passe et plus l’opposition à la réforme des retraites s’étend. Après une première journée très réussie le 19 janvier, le gouvernement a passé les deux dernières semaines à se prendre les pieds dans le tapis. Arguments contradictoires, refus de toute modification du cœur du projet, tentative de manipulation de l’opinion par un dîner entre Macron et 10 éditorialistes, humiliation du Ministre du travail Olivier Dussopt durant des débats télévisés… Le plan de bataille concocté par les cabinets de conseil et les technocrates a lamentablement échoué. Comme lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, plus les élites font de la « pédagogie », plus les Français s’informent et leur opposition s’étend. Résultat : le 31 janvier, le nombre de manifestants a augmenté de 40% et atteint des niveaux historiques depuis 30 ans avec 2,8 millions de personnes dans la rue selon les syndicats. En parallèle, les sondages successifs indiquent tous une hausse du soutien à la contestation et une colère croissante contre la réforme et le gouvernement.

Pourquoi la réforme passe si mal

Si l’issue de la réforme est encore incertaine, la bataille de l’opinion aura donc été gagnée rapidement. Outre les couacs et la suffisance des ministres et des députés macronistes, cette victoire écrasante des opposants s’explique par trois facteurs : l’absence de justification de la réforme, un changement de perception du travail et un contexte de colère sociale latente depuis des mois.

D’abord, la réforme elle-même. A mesure qu’elle est étudiée sous tous les angles, chacun découvre une nouvelle injustice. On pense notamment aux femmes, pénalisées par leurs carrières souvent incomplètes de l’aveu même du ministre Stanislas Guérini ou au minimum vieillesse à 1200 euros rendu incertain par des « difficultés techniques » (sic). Surtout, la grande majorité des Français a compris que le régime actuel de retraites n’est pas en péril et que cette réforme n’a rien d’inéluctable, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil d’Orientation des Retraites (COR). Les arguments de la gauche, qui propose d’autres méthodes pour équilibrer le système et ramener l’âge de départ à 60 ans, ont aussi réussi à percer : l’augmentation des salaires, la suppression des innombrables exonérations de cotisations, l’égalité de salaires entre les femmes et les hommes, la taxation des patrimoines et dividendes, voire la hausse des cotisations sont d’autres possibilités, bien plus justes que de forcer les Français à travailler deux ans de plus. A force de miser sur le caractère technique de la réforme pour la faire passer, le gouvernement aura finalement réussi à intéresser les citoyens au fond de son projet. Le mépris permanent des macronistes a fait le reste. Comme l’a résumé Richard Ramos, député MODEM (parti membre de la majorité), « la pédagogie c’est dire “j’ai raison, vous êtes des cons” ».

Si les Français restent attachés à la « valeur travail », ils sont également 45% à déclarer se lever uniquement pour le salaire.

Outre le caractère injustifié de la réforme, celle-ci se heurte aussi à un changement de regard sur le travail. Rester deux ans de plus dans l’emploi est d’autant plus impopulaire que cela paraît impossible pour beaucoup. D’abord, il y a ceux qui craignent de mourir avant la retraite. Pour les autres, il faut conserver son poste dans un pays où le taux d’emploi des seniors est particulièrement bas (35,5% chez les 60-64 ans). Un problème sérieux auquel le gouvernement entend répondre par un index, un dispositif qui a déjà montré son inutilité totale contre les inégalités de salaires entre hommes et femmes. En outre, le travail devient plus dur pour beaucoup : le nombre de travailleurs cumulant au moins trois critères de pénibilité physique a triplé depuis les années 80 en raison de l’intensification du travail. La souffrance psychique et les burn-outs ont eux aussi explosé. S’ajoute aussi la crise de sens du travail, un phénomène d’autant plus important (60% des actifs sont concernés) qu’il peut s’expliquer par des facteurs très divers (sentiment d’exercer un « bullshit job », manque de moyens pour bien faire son travail, contradiction avec ses valeurs…). Enfin, ce panorama est complété par une instabilité croissante de l’emploi avec la multiplication des CDD, intérim et autres régimes précaires. Ainsi, si les Français restent attachés à la « valeur travail », ils sont également 45% à déclarer se lever uniquement pour le salaire. Dans ces conditions, on comprend que 93% des actifs rejettent la perspective de se voir confisquer deux années de repos mérité.

Enfin, cette contre-réforme arrive dans une période de grande tension sociale dans le pays. Alors que les salaires sont rognés par une inflation inédite depuis des décennies, le sentiment de déclin et d’appauvrissement se généralise. Les petits chèques, la remise à la pompe ou le bouclier tarifaire n’ont en effet pas suffi à contenir la baisse de pouvoir d’achat de la majorité de la population. Pendant ce temps, les multinationales de certains secteurs (énergie, transport maritime, négoce de céréales…) ont réalisé des superprofits colossaux que le gouvernement se refuse à taxer. Un deux poids deux mesures qui a de plus en plus de mal à passer. L’inaction face à la dégradation de plus en plus visible des services publics (santé, éducation, justice) et au changement climatique après un été caniculaire et une sécheresse historique inquiète aussi une grande part de la population, qui craint de laisser un pays « tiers-mondisé » à ses enfants. Ajoutons enfin que les élections de 2022 dont se prévaut le Président de la République pour justifier sa réforme ne lui ont pas donné une grande légitimité : il a en effet été réélu en grande partie par défaut et a perdu sa majorité absolue au Parlement. Dans un tel contexte, l’écrasante majorité de la population ne comprend pas pourquoi cette réforme non nécessaire est une priorité politique.

Une bataille parlementaire compliquée

La réponse à cette interrogation est double. D’une part, Macron ne digère toujours pas de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout de sa tentative d’attaque du système de retraites en 2020. Son électorat attend d’ailleurs de lui qu’il renoue avec l’ardeur néolibérale dont il faisait preuve jusqu’à la crise sanitaire. Affaibli par les dernières élections, le chef de l’Etat compte sur cette réforme pour indiquer à ses soutiens qu’il ne compte pas se « chiraquiser », c’est-à-dire être un Président plutôt absent et sans cap pour son second mandat. D’autre part, Emmanuel Macron veut achever ce qui reste des Républicains, en les forçant à le soutenir ou à rejoindre Marine Le Pen. Or, la réforme des retraites est depuis longtemps une revendication majeure des élus LR. Macron espère donc leur tendre un piège : soit ils la votent et devront finir par assumer que le locataire de l’Elysée applique leur programme, et donc le soutenir; soit ils ne la votent pas et leur retournement de veste les pulvérisera à la prochaine élection.

Initialement, ce calcul politique semblait habile. Mais l’ampleur de la contestation inquiète jusque dans les rangs de la Macronie et des LR. Or, 23 défections dans le camp présidentiel ou chez les Républicains suffisent à faire échouer l’adoption du texte à l’Assemblée Nationale. Un scénario possible selon les derniers décomptes menés par Libération et France Inter, qui indiquent un vote très serré. Pour trouver une majorité, le gouvernement n’a donc plus d’autre choix que de menacer les parlementaires : sans majorité, il dégainera l’article 49.3 et envisagera sérieusement de dissoudre la chambre basse. Or, nombre de députés ont été élus par une très fine majorité en juin dernier et craignent de voir leur siège leur échapper. Cette perspective peut les conduire à réfléchir à deux fois avant de rompre la discipline de vote.

Cette réforme est une occasion en or pour Marine Le Pen de faire croire qu’elle défend les conquêtes sociales, tout en ne prenant aucun risque.

Pour les deux autres blocs politiques, la NUPES et le Rassemblement National, cette séquence paraît plus simple à aborder : leur opposition au texte les place du côté de la majorité des citoyens. A gauche de l’hémicycle, on se prend à espérer une première victoire majeure contre Macron. Un succès dont l’alliance bâtie hâtivement à la suite des présidentielles aurait bien besoin pour survivre : l’affaire Quatennens, le congrès du PS, les petites polémiques successives et la perspective des élections européennes fragilisent fortement l’union. Une attaque sur un symbole aussi fort dans l’imaginaire du « modèle social » français – ou du moins ce qu’il en reste – offre donc une occasion de tourner la page des derniers mois. Toutes les armes sont donc sorties : réunions publiques en pagaille, participation aux manifestations, tournée des plateaux, tsunami d’amendements…

Du côté du Rassemblement National, on jubile. Cette réforme est une occasion en or pour Marine Le Pen de faire croire qu’elle défend les conquêtes sociales, tout en ne prenant aucun risque. Le RN doit en effet faire oublier qu’il a voté contre l’augmentation du SMIC et proposé de supprimer des cotisations patronales, ce qui revient à fragiliser la Sécurité sociale dont le système de retraites fait partie. Heureusement pour la dynastie Le Pen, le gouvernement lui a offert une belle opportunité de marquer des points. Ainsi en est-il de la demande de référendum sur la réforme des retraites, une proposition initiée par les communistes, reprise ensuite par la NUPES et le RN : au terme d’une procédure contestable, la défense de cette motion référendaire a été confiée à l’extrême-droite. D’ores-et-déjà, le PS et EELV annoncent qu’ils ne la voteront pas afin de ne pas légitimer le RN. Avant même le vote le 6 février prochain, Marine Le Pen a donc déjà gagné : si cette motion est soutenue par la FI et le PCF, elle pourra affirmer qu’elle est rassembleuse; si les députés de gauche la rejettent, elle pourra les accuser de sectarisme et de malhonnêteté.

L’urgence d’une grève générale

Pour chacun des trois blocs politiques majeurs, la bataille des retraites est donc décisive. Du côté de la Macronie, arriver à passer en force contre les syndicats et la majorité de la population sur un sujet aussi essentiel serait une victoire comparable à celle de Margaret Thatcher contre les mineurs britanniques en 1984. Le pouvoir espère qu’une telle démonstration de force permettra de réinstaurer un climat de résignation et de nihilisme pour un moment, lui permettant de terminer son œuvre de destruction du pays. Dans le cas où ce scénario deviendrait hors de portée, Macron a cependant élaboré un plan B : la dissolution de l’Assemblée. « Au mieux, ce serait l’occasion de retrouver une majorité absolue dans l’hémicycle. Au pire, le Rassemblement national (RN) remporterait une majorité de sièges » estime le camp présidentiel. Macron ne paraît pas très inquiet par cette seconde éventualité : si Marine Le Pen accepte Matignon, il espère que cela l’affaiblira; si elle refuse, il pourra affirmer qu’elle ne veut pas le pouvoir ou n’est pas capable de l’exercer.

Si ce scénario est évidemment risqué, le chef de l’Etat sait que son camp a tout intérêt à affronter l’extrême-droite au second tour. Il espère donc la renforcer juste assez pour qu’elle passe devant la gauche au premier tour, puis la battre au second. Ce calcul cynique convient très bien à Marine Le Pen, puisqu’il la renforce sans qu’elle n’ait besoin de faire de grands efforts. La cheffe des députés RN a également un discours bien rodé en cas de passage de la réforme : comme avec la NUPES dans l’hémicycle, elle n’hésitera pas à accuser les syndicats d’incompétence et d’hypocrisie, en arguant que ceux-ci ont appelé à la faire battre au second tour. La combinaison de cette délégitimation du mouvement syndical et de la gauche avec la colère de Français exaspérés par la dégradation de leur niveau de vie lui offrirait alors un boulevard vers l’Elysée.

Le mouvement social compte un soutien de poids : l’opinion. 64% des Français tiendraient le gouvernement pour responsable en cas de blocage du pays.

Ainsi, au-delà de la protection d’une conquête sociale majeure, la bataille actuelle risque de peser lourd dans la prochaine élection présidentielle. Casser la relation vicieuse de dépendance mutuelle entre le bloc bourgeois et l’extrême-droite nécessite une victoire du mouvement social contre cette réforme. Si la mobilisation des députés dans l’hémicycle et des manifestants dans la rue constitue deux points d’appui importants, ils risquent cependant de ne pas suffire. Au Parlement, le temps contraint du débat, le probable retour à la discipline de vote chez Renaissance et LR et la possibilité d’un 49.3 laissent peu d’espoirs. Dans la rue, la mobilisation considérable est encourageante, mais elle risque de s’étioler au fil des semaines et la répression – pour l’instant très faible – peut faire rentrer les manifestants chez eux.

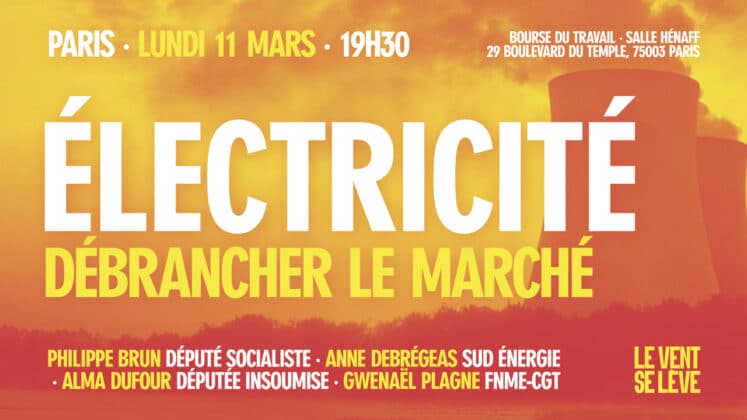

Seules de grandes grèves peuvent faire plier le gouvernement : si les salariés ne vont plus travailler ou que l’approvisionnement des entreprises est remis en cause, le patronat se retournera contre le gouvernement, qui n’aura d’autre choix que de reculer. Pour l’instant, les syndicats se montrent plutôt timides, préférant des « grèves perlées » environ un jour par semaine à des grèves reconductibles. Bien sûr, l’inflation et l’affaiblissement du mouvement ouvrier rendent l’organisation de grèves massives plus difficile que par le passé. Mais le mouvement social compte un soutien de poids : l’opinion. Selon un récent sondage, 64% des Français tiendraient le gouvernement pour responsable en cas de blocage du pays. Un tel chiffre étant particulièrement rare, les syndicats ont tout intérêt à s’en saisir. En outre, des actions comme le rétablissement de l’électricité à des personnes qui en ont été coupé pour impayés ou sa gratuité pour les services publics conforte l’appui des Français à la lutte des salariés. Après la victoire de la bataille de l’opinion et du nombre dans la rue, il est donc temps de passer à l’étape supérieure : la grève dure. Face aux tactiques immorales du gouvernement et de l’extrême-droite, cette stratégie apparaît désormais comme la seule capable de les faire battre en retraite.