Les faibles performances électorales de la gauche dans les campagnes populaires entraînent de vifs débats depuis plus d’un an. Le livre politique de cette rentrée 2023, un pavé de plus de 850 pages signé Thomas Piketty et Julia Cagé, a de nouveau ravivé cette discussion. Chiffres à l’appui, les économistes estiment que le succès de la droite et de l’extrême-droite dans ces territoires est avant tout la conséquence d’un abandon de la France rurale par les pouvoirs publics, plus que d’un rapport hostile à l’immigration. Pour le sociologue Benoît Coquard, qui a grandi dans ces campagnes et leur consacré un livre (Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin), cette analyse purement statistique oublie de se pencher sur les rapports sociaux particuliers caractéristiques de ces espaces. Les ouvriers, employés et autres individus populaires des campagnes ont en effet souvent comme modèle les petits patrons, artisans locaux et ont généralement des liens forts avec eux. Il détaille ici son point de vue, afin d’enrichir la compréhension des ressorts du vote des campagnes populaires. Article republié depuis The Conversation France.

Dans Une histoire du conflit politique. Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022 de Julia Cagé et Thomas Piketty, « la reconquête du vote populaire rural » est identifiée comme la « priorité absolue pour le bloc social-écologique » (p.741).

À l’issue de cet ouvrage qui déploie une analyse prolifique des inégalités sociospatiales en regard des comportements électoraux, Cagé et Piketty émettent un ensemble de propositions pour attirer à gauche les classes populaires rurales. Les deux économistes se risquent ainsi à un certain volontarisme politique sur la base d’un travail scientifique à la fois original, rigoureux et discutable par endroits. Ils invitent notamment à renforcer les services publics dans les espaces ruraux où dominerait, selon l’expression consacrée et maintes fois utilisée dans le livre, un fort « sentiment d’abandon » chez les classes populaires. Une autre de leurs idées est de faciliter, à l’instar du RN, l’accès à la propriété pour ces ménages sensibles aux inégalités de patrimoine et très attachés au fait de posséder leur chez-soi.

Mais par-delà l’adéquation a priori des mesures proposées, l’hypothèse de la « reconquête » des classes populaires rurales par la gauche n’a rien d’évident dans certains villages et bourgs où les idées d’extrême droite sont devenues hégémoniques face à l’absence d’opposition.

Il y a la difficulté pour un ouvrier ou une employée à se déclarer publiquement de gauche, tandis que se dire « de droite » ou « pour Le Pen », c’est déjà s’assurer un minimum de respectabilité en se désolidarisant des plus précaires taxés « d’assistés » par ces discours politiques dominants.

Une histoire du conflit politique peut intégrer par endroits ces éléments, mais l’équation générale laisse peu de place aux rapports sociaux concrets qui déterminent l’espace des possibles politiques.

Dans ce livre de 850 pages, les enquêtes de terrain qui permettent de mettre au jour de tels processus sont surtout mobilisées comme des recueils d’entretiens qui viennent illustrer la démonstration des chiffres. Alors certes, la notion de « classe géo-sociale » établie à partir d’un assemblage inédit d’indicateurs quantitatifs ouvre des perspectives de compréhension, dans le sillage des travaux sur les dimensions locales de l’espace social. Mais on peut s’interroger sur la capacité des catégories statistiques à saisir, à elles seules, « les effets de lieu » qui tiennent à la spécificité locale des rapports de classes.

Des configurations défavorables à la gauche

Cagé et Piketty font malgré tout plusieurs incursions vers une prise en compte de ces configurations, comme lorsqu’ils mentionnent que « le vote pour le FN-RN est devenu au fil du temps plus étroitement associé aux communes comptant la plus forte proportion d’ouvriers (principalement dans les bourgs et les villages). » Et ensuite que : « Ce vote a également toujours été une fonction croissante de la proportion d’indépendants. » (p.733)

Les groupes sociaux qui portent typiquement le vote à gauche sont soit absents de ces villages et bourgs populaires, du fait notamment du départ des jeunes diplômés ne trouvant pas de débouchés sur le marché de l’emploi local, soit dans un entre-soi ignoré des classes populaires locales.

Seulement, lorsque les deux économistes s’étonnent positivement de corrélations entre la structure de la population et les comportements politiques, ils ne vont jamais jusqu’à les appréhender frontalement, c’est-à-dire de manière relationnelle, en envisageant la construction réciproque des classes sociales par les rapports qu’elles entretiennent entre elles. À défaut, comment comprendre que dans certaines configurations du tissu économique local, les affinités sociales et politiques des classes populaires jouent contre la politisation à gauche.

Il est fréquent qu’un ouvrier rural soit ami avec un artisan (ou un autre indépendant) et influencé politiquement (à droite) par lui. À l’inverse, les groupes sociaux qui portent typiquement le vote à gauche sont soit absents de ces villages et bourgs populaires, du fait notamment du départ des jeunes diplômés ne trouvant pas de débouchés sur le marché de l’emploi local, soit dans un entre-soi ignoré des classes populaires locales.

Cette configuration a des implications sur les modèles de réussite considérés localement comme légitimes, sur la façon dont les gens se définissent et s’identifient à « un nous », et donc sur les comportements électoraux.

Par conséquent, si l’approche de Cagé et Piketty permet mieux que jamais de répondre à la première partie de la question présente en 1ere ligne de leur livre, « Qui vote pour qui ? », le débat reste ouvert sur la seconde partie, « et pourquoi ? »

Des affinités transclasses

Les membres des classes populaires rurales ont tendance à dénigrer d’autres classes populaires associées dans leurs représentations à la ville, à l’immigration et à l’assistanat.

Tandis qu’ils cherchent à minimiser le sentiment anti-immigré des classes populaires rurales ailleurs dans l’ouvrage, Cagé et Piketty donnent une profondeur historique à ce rejet, en montrant qu’à chaque époque une somme de stéréotypes étaient mobilisés par les ruraux à l’encontre de leurs homologues des villes.

Or cette sorte de « fausse conscience rurale » tient aussi au fait que dans certaines campagnes, ouvrier·e·s et employé·e·s aspirent largement au style de vie incarné dans leur monde proche par des artisans, des petits patrons, des propriétaires comme eux. Certes ces derniers sont davantage dotés en capital économique, mais ils les côtoient au quotidien, faisant parfois partie de leurs amis proches, de leurs familles, etc.

Ces affinités transclasses se comprennent logiquement si l’on a en tête le schéma de l’espace social proposé par Pierre Bourdieu. Les ouvriers et ouvrières de petites PME, propriétaires de leur logement et évoluant dans des sociabilités relativement homogènes ont des aspirations caractéristiques du bas à droite » de l’espace social, dans lequel se situent des individus au niveau de revenus et patrimoine différents, mais qui se rejoignent sur les valeurs, les goûts, la distance vis-à-vis du monde scolaire et du pôle culturel largement associé aux grandes villes.

Cette sorte de « fausse conscience rurale » tient aussi au fait que dans certaines campagnes, ouvrier·e·s et employé·e·s aspirent largement au style de vie incarné dans leur monde proche par des artisans, des petits patrons, des propriétaires comme eux.

Cette petite bourgeoisie économique qui influence les classes populaires rurales est fièrement de droite et d’extrême droite, se faisant le relais informel de partis politiques pourtant assez absents des sociabilités locales.

Réputation et conformisme politique

Cette forme de bourgeoisie impose l’idée d’une méritocratie par le travail qui justifie à la fois le respect d’une hiérarchie sociale par le capital économique et la stigmatisation des plus précaires. Plus encore, ces groupes dominent les classes populaires au quotidien en distribuant les « bons points » des réputations des un·e·s et des autres sur le marché du travail et de là, dans toutes les scènes de la vie sociale, puisqu’en milieu rural, « tout se sait » et tout est lié.

Ces logiques réputationnelles sont omniprésentes dans mes enquêtes de terrain et forment la clé de voûte d’une analyse liant les conditions sociales et spatiales aux positionnements politiques.

C’est par exemple toute l’histoire d’Eric, cet ouvrier trentenaire qui a claqué la porte d’une petite PME. Son patron, qui était également un « pote », membre de son équipe de foot et partenaire occasionnel de chasse, l’a ensuite discrédité auprès des autres employeurs et plus largement de tout son entourage en le présentant comme un mauvais travailleur, surtout trop revendicatif. Plus tard, au cours d’une discussion avec plusieurs entrepreneurs locaux lors de laquelle des critiques lui sont adressées, Éric affirmera : « Moi, je suis bien de droite ».

La « sale réputation » dont il a souffert ne l’a pas mené à se politiser contre le patronat, mais bien à se revendiquer du « bon côté » de la frontière sociale avec « les bosseurs », contre lesdits « assistés », « cas sociaux » ou encore les « Mélenchons », comme on dit dans son entourage familial et amical pour désigner les personnes qui remettent en cause les inégalités.

Des obstacles démographiques

C’est pourquoi, pour jouer les pessimistes face à la démarche de Cagé et Piketty, on pourrait considérer que la « reconquête » des classes populaires rurales devrait avant tout passer par un bouleversement des dynamiques démographiques.

Ce dernier verrait les classes sociales plus marquées à gauche « s’établir » dans les campagnes industrielles et les bourgs en déclin. Une telle dynamique ne saurait cependant reposer sur le simple désir de verdure des citadins ou sur la volonté politique de quelques militants.

On pourrait à minima penser à la relocalisation d’emplois qualifiés dans les campagnes populaires qui permettrait aussi d’enrayer le départ des jeunes diplômés ruraux, notamment des jeunes femmes issues des classes populaires locales dont les qualifications scolaires ne sont pas adaptées au marché de l’emploi local.

De ce point de vue, la proposition de renforcement des services publics que l’on retrouve chez Cagé et Piketty pourrait se coordonner avec une politique de recrutement des diplômé·e·s issu·e·s de ces territoires.

Mais à l’heure actuelle, la tendance générale reste la suivante : les campagnes qui attirent les potentiels électeurs de gauche ne sont pas celles où l’on retrouve les plus fortes proportions de classes populaires. Comme les autres groupes sociaux, les représentants du pôle culturel de l’espace social ont une attirance pour les lieux, urbains et ruraux, où se concentrent déjà des personnes qui leur ressemblent.

Plus les différences d’opportunités d’emplois locaux, de styles de vie, de comportements politiques se polarisent géographiquement (et donc socialement), moins les espaces ruraux marqués par une domination du vote RN ont de probabilité d’attirer des individus et des groupes sociaux marqués à gauche.

La droitisation se construit en partie ainsi et les réponses à y apporter diviseront probablement la gauche, à l’image de la ligne envisagée par François Ruffin, qui s’adresse à la fois aux classes populaires et à leurs proches artisans, auto-entrepreneurs, petits-patrons qui font office dans les sociabilités de leader d’opinion.

Un « nous » à reconstruire

Cagé et Piketty, tout au long de leur livre, font du « sentiment d’abandon » une clé d’explication du vote RN. Sans écarter ce cas de figure, mes enquêtes m’ont surtout amené à observer une attitude différente à partir du moment où les classes populaires rurales ne se voient pas imposer ce registre de réponse. Loin de se vivre en permanence comme « abandonnés » par Paris, ces hommes et femmes ont accès à une reconnaissance locale et rejettent fortement le mode de vie urbain.

Alors qu’ils seraient plus anonymes en ville, les ouvrier·e·s et employé·e·s des villages sont pris dans des rapports de réciprocité intenses, où ce qui se passe ailleurs importe finalement moins. Les réduire, par une bienveillance située socialement, à cette image d’abandonnés ne ferait probablement que susciter chez eux le sentiment d’être incompris.

Le RN vend aux classes populaires rurales une réification passéiste d’une prétendue tradition dans laquelle leur style de vie serait la norme universelle.

C’est justement tout le succès du RN que d’avoir imposé ce registre de l’abandon dans le champ politique, tout en proposant à leur électorat un tableau cynique du lien social. Le RN vend aux classes populaires rurales une réification passéiste d’une prétendue tradition dans laquelle leur style de vie serait la norme universelle. Et plus encore, il promet une re-hiérarchisation des groupes sociaux de telle sorte que ces petits propriétaires s’assurent d’être toujours mieux traités que d’autres en dessous d’eux, ces autres issus de l’immigration avec qui la concurrence est présentée, de facto, comme inévitable.

Les ouvriers et employées des zones rurales désindustrialisées, qui font l’expérience de la concurrence pour l’emploi et s’accommodent assez largement des discours anti-immigrés, reconnaissent ainsi au RN d’être le porteur d’une vision intrinsèquement conflictuelle et donc honnête du monde social.

Les classes populaires n’ont pas le luxe de l’individualisme

Là où la gauche pourrait prendre appui, c’est sur le fait que cette conflictualité vécue va de pair avec un besoin de solidarité. Les classes populaires n’ont pas le luxe de l’individualisme. Parce ce que rien n’est complètement acquis pour éviter de « tomber plus bas », il faut compter sur la reconnaissance et le soutien des autres. Ce que dit le RN, c’est que cette solidarité ne saurait exister autrement qu’au prix de l’exclusion d’une partie du reste du monde, sur des critères non pas sociaux mais ethnoraciaux.

Ce positionnement a trouvé un écho facile chez les classes populaires rurales qui ont tendance à se revendiquer d’un « nous » sélectif, conflictuel, sous forme d’un « déjà nous » ou « nous d’abord » qui résonne avec les préférences proposées par l’extrême droite.

C’est par cette solidarité à petit rayon que l’on pense s’en sortir dans un contexte où il n’y a pas suffisamment de travail et de ressources pour que tout le monde s’assure une respectabilité. En l’état actuel des rapports de force sociaux et politiques, il est difficilement envisageable de voir ce « déjà nous » être transformé, par le simple fait d’un nouveau discours de gauche, en un « nous les classes populaires ».

Néanmoins, par optimisme, on peut se rappeler que malgré l’imprégnation des idées d’extrême droite, ce n’est pas contre les immigrés que les classes populaires rurales ont enfilé un gilet jaune. Il s’agissait bien de la nécessaire question de répartition des richesses face aux difficultés économiques vécues. Malgré son côté perfectible, c’est là tout l’intérêt du livre de Cagé et Piketty, que de vouloir recentrer le débat politique autour de ces questions, en apportant de l’empirique et du factuel à disposition de celles et ceux qui voudraient savoir de quoi il en retourne.

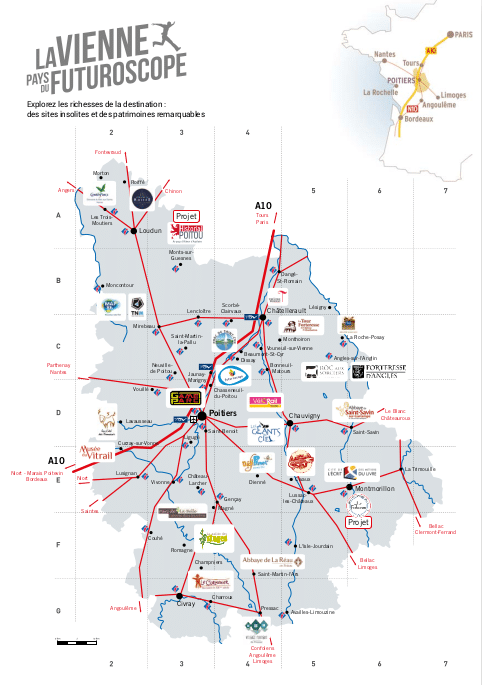

Plan de développement touristique 2018-2021 – Département de la Vienne

Plan de développement touristique 2018-2021 – Département de la Vienne