Dans tous les bords politiques, nombreux sont ceux qui pensent que la menace d’une révolution communiste a rendu possibles les réformes sociales-démocrates du 20e siècle. En réalité, l’environnement hostile de la Guerre Froide a divisé la gauche et exclut les partis communistes du gouvernement. En comparant la Suède, dominée par les sociaux-démocrates, avec la France et l’Italie, où les partis communistes étaient hégémoniques à gauche, l’historien Jonah Birch propose une autre lecture de l’histoire sociale de l’après-guerre. Article publié par notre partenaire Jacobin, traduit par Alexandra Knez et édité par William Bouchardon.

Pendant une grande partie du vingtième siècle, les combats en faveur de réformes sociales-démocrates, telles que celles établissant des États-providence généreux et des systèmes de négociation collective centralisés, ont eu pour toile de fond le conflit des grandes puissances de la Guerre Froide. Cela a souvent influé sur les interprétations des acquis sociaux obtenus au cours de ces années. Quand on repense à la vague de réformes introduites à cette époque, au cours de laquelle les gouvernements ont érigé des États-providence fondés sur la redistribution dans la plupart des pays du Nord, un argument revient souvent : ce qui distingue cette période de la nôtre, c’est l’absence actuelle de toute menace existentielle d’une révolution, menée alors par une Union soviétique puissante et des partis communistes gouvernant un tiers de la population mondiale.

Que la menace du communisme ait rendu possibles les réformes sociales-démocrates est un point de vue largement partagé par l’ensemble du spectre politique. Dans son récent ouvrage sur l’après-guerre, The Rise and Fall of the Neoliberal Order : America and the World in the Free Market Era, l’historien américain Gary Gerstle soutient que la peur du communisme a été à la base de l’État-providence d’après-guerre. Ces angoisses, affirme Gerstle, “ont rendu possible le compromis de classe entre le capital et le travail qui a sous-tendu l’ordre issu du New Deal.”

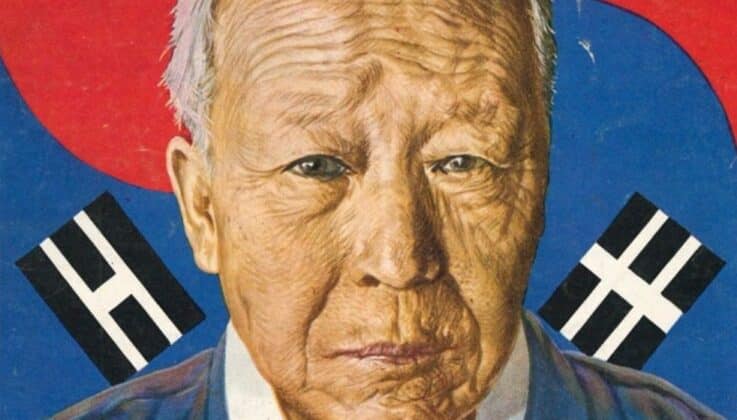

Selon Gerstle, ce fut le cas non seulement aux États-Unis, mais aussi dans toute l’Europe au cours des décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, la reconstruction économique financée par les Américains, notamment grâce au plan Marshall, a ravivé les économies ravagées par la guerre. Ce qui a motivé ces mesures n’était pas de la bienveillance mais la crainte d’une prise de pouvoir communiste imminente, justifiée par des événements tels que la guerre civile grecque (qui opposa la monarchie aux communistes, entre 1946 et 1949, ndlr), la poussée du communisme italien et les élections parlementaires françaises de novembre 1946, au cours desquelles l’énorme Parti communiste français (PCF) a terminé avec le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée nationale, remportant plus de 28 % des voix et rejoignant le gouvernement de coalition qui en a résulté.

Bien que ce récit soit convaincant, il ignore le rôle de la lutte des classes au niveau national dans la création des États-providence et la manière dont le climat anticommuniste de la Guerre Froide a handicapé les politiques de gauche.

La gauche à l’écart du pouvoir

Pour la gauche, les gouvernements d’après-guerre ont introduit ou continué à soutenir toute une gamme de réformes égalitaires, allant de généreuses prestations d’assurance sociale contre le chômage aux soins de santé universels, juste pour répondre à la menace communiste. Cette idée est séduisante pour trois raisons principales.

Premièrement, cette thèse prolonge à l’échelle internationale le récit américain traditionnel affirmant que la Guerre Froide aurait eu des conséquences positives, notamment en matière de droits civiques. Selon les défenseurs de cette position, ces progrès ont été encouragés par la crainte de paraître moins démocratique ou progressiste que les pays du bloc communiste.

Deuxièmement, elle sape l’affirmation selon laquelle les sociétés capitalistes étaient principalement responsables des droits sociaux et des niveaux de vie qu’elles offraient à leurs citoyens en insistant sur le fait que les pressions géopolitiques leur ont forcé la main.

Enfin, elle renforce la réputation de la gauche, même dans les pays où elle ne détenait pas le pouvoir, en suggérant que la simple présence d’une alternative communiste – que ce soit sous la forme de partis communistes nationaux ou de l’Union soviétique au niveau international – était suffisante pour façonner la politique dans les années d’après-guerre. D’après cet argument, même sans s’emparer des leviers du pouvoir d’État, la gauche était toujours capable d’orienter la politique dans la direction qu’elle souhaitait.

A y regarder de plus près, ces arguments souffrent de défauts majeurs. Ils reflètent une compréhension étroite et superficielle de la lutte des classes et de son influence sur la politique des démocraties capitalistes. Il surestiment également le rôle progressiste de l’URSS et du bloc de l’Est dans la politique occidentale, et ne fournissent aucune explication plausible quant au moment précis et à la dynamique de l’augmentation des dépenses sociales ou de la diminution des inégalités en Occident. Vu d’un œil objectif, les arguments en faveur de la Guerre Froide comme moteur essentiel du réformisme d’après-guerre sont faibles.

C’est en effet dans les pays où les socialistes réformistes non communistes étaient les plus forts, comme en Scandinavie, que l’État-providence s’est développé le plus intensément et que les travailleurs ont obtenu les pouvoirs et protections institutionnels les plus forts. À l’inverse, là où les pressions de la Guerre Froide ont été le plus durement ressenties – non seulement dans les pays qui ont subi des dictatures de droite après la Seconde Guerre mondiale comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal, mais aussi dans les démocraties capitalistes comme l’Italie et la France – les élites ont exclu les travailleurs et la gauche du pouvoir, les réformes en faveur des travailleurs ont été plus lentes à venir et la croissance de l’État-providence a nécessité un conflit beaucoup plus soutenu avec les entreprises. Dans ces pays, les gouvernements ont tissé des liens étroits avec les puissants capitalistes, tandis que les relations avec les syndicats et la gauche étaient souvent hostiles et contrariées.

C’est dans les pays où les socialistes réformistes non communistes étaient les plus forts, comme en Scandinavie, que l’État-providence s’est développé le plus intensément et que les travailleurs ont obtenu les pouvoirs et protections institutionnels les plus forts.

La peur de la révolution communiste, loin de rendre les élites occidentales plus disposées au compromis, les a endurcies. En Allemagne de l’Ouest, sous protectorat américain, les tensions avec l’Est ont conduit à l’interdiction du parti communiste (KPD) en 1953 et à miner les efforts de dénazification en employant d’anciens fascistes au sein de son système judiciaire et de sa fonction publique.

En règle générale, là où le communisme représentait la menace la plus directe pour les intérêts géopolitiques des démocraties capitalistes, l’hostilité à la coopération avec la gauche est devenue la norme. Les progrès réalisés dans ce contexte se sont produits en dépit, et non à cause, des conflits entre grandes puissances. La clé pour comprendre comment et pourquoi les acquis sociaux-démocrates ont pu être réalisés se situe au niveau de la lutte des classes au sein même des nations, sur les lieux de travail et dans les urnes.

C’est à ces échelles que, dans leurs pays respectifs, les militants de gauche ont utilisé les niveaux incroyablement élevés de croissance économique et de productivité de l’après-guerre pour créer un compromis de classe qui s’est avéré relativement résistant, précisément parce qu’il acceptait les relations de propriété capitalistes. Ces partis ont réussi à construire des institutions qui ont érodé le pouvoir des capitalistes et renforcé la capacité des travailleurs à mener la lutte des classes.

La gauche et l’État-providence

L’histoire de l’apogée d’après-guerre de la social-démocratie ne correspond pas à celle de ses premières années ou de sa pré-histoire. En ces temps, les mouvements socialistes existant au sein de régimes fragiles et souvent non démocratiques représentaient une menace existentielle pour les institutions prémodernes. La poussée du mouvement socialiste allemand à partir des années 1870 – qui s’est manifestée par la croissance du puissant parti social-démocrate allemand (SPD) – a ainsi conduit le chancelier impérial ultraconservateur Otto von Bismarck à introduire une série de programmes de protection sociale, tels que les pensions de vieillesse, afin d’écarter la menace d’une révolution.

Dans un registre similaire, en Grande-Bretagne, la force croissante du mouvement ouvrier et la montée en puissance du Parti travailliste ont poussé les Libéraux à introduire le People’s Budget en 1909 qui comprenait de nouvelles taxes pour financer les programmes de protection sociale. En France, le pouvoir de la gauche socialiste, fracturée mais toujours puissante, a forcé les gouvernements de coalition de centre-gauche à adopter d’importantes réformes du travail, telles que de nouvelles limites sur la durée du temps de travail des employés en 1900 et 1919.

Partout en Europe, la montée en puissance de gouvernements socialistes élus, ou de coalitions dirigées par la gauche dans l’entre-deux-guerres, ont donné lieu à des mesures de plus grande envergure. Bien que la Grande Dépression ait principalement entraîné la montée de courants réactionnaires et du fascisme, le gouvernement français du Front populaire dirigé par Léon Blum et les sociaux-démocrates suédois, qui ont pris le pouvoir pour la première fois en 1932 et y sont ensuite restés sans interruption pendant quarante-quatre ans, ont établi des réformes majeures. L’accord de Saltsjöbaden, conclu en 1938 par les sociaux-démocrates, a par exemple obligé les employeurs du pays scandinave à reconnaître les syndicats et à s’engager dans des négociations collectives régulières. Cet accord allait devenir un modèle pour le « compromis » d’après-guerre entre capitalistes et travailleurs en Europe du Nord.

Pour beaucoup, la concurrence entre l’URSS et les Etats-Unis explique la poursuite de ces avancées social-démocrates après la guerre. Selon eux, au cours de cette période, l’impact de la gauche a été renforcé par les pressions de la Guerre Froide. Ceci, cependant, repose sur une mauvaise analogie.

Si les dépenses sociales (mesurées en pourcentage du PIB ou de la production économique totale) ont certes fortement augmenté dans la plupart des pays développés pendant l’après-guerre, des différences nettes apparaissent. Dans les pays d’Europe occidentale où les partis communistes étaient les plus forts après la Seconde Guerre mondiale, comme la France et l’Italie, les inégalités sont restées relativement élevées. Les États-providence y étaient moins égalitaires et les travailleurs bénéficiaient de bien moins de protections que leurs homologues d’Europe du Nord.

Lorsque des progrès ont été réalisés dans ces pays, ils ont généralement été le résultat d’intenses luttes de classe pour obtenir des améliorations de salaires et de protections sociales. Ainsi, les inégalités des revenus ont augmenté en France et en Italie au cours des années 1950, et sont restées à des niveaux comparables à ceux des États-Unis (ou, dans le cas de l’Italie, encore plus élevés) jusqu’à la fin des années 1960.

L’âge d’or de la social-démocratie

Si les racines des États-providence européens remontent au XIXe siècle, l’ère majeure d’expansion de la protection sociale après la Seconde Guerre mondiale ne peut être comprise qu’à la lumière d’une combinaison de croissance économique rapide et de démocratisation qui ont marqué la période d’après-guerre. Dans le contexte de ce boom économique de plusieurs décennies qui a débuté dans les années 1950, la puissance des syndicats et la hausse générale de la productivité du travail ont facilité une expansion massive de la protection sociale. Lorsque le ralentissement de la prospérité d’après-guerre au début des années 1970 a entraîné une hausse du chômage, les gouvernements sociaux-démocrates ont réagi en augmentant les dépenses sociales. En conséquence, les pays capitalistes développés de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont vu leurs dépenses publiques moyennes de protection sociale, mesurées en pourcentage du PIB, passer d’environ 8 % en 1960 à 15,6 % en 1980, puis à 19,2 % en 2007, à la veille de la crise financière de 2008.

La toile de fond de ces avancées était la situation historiquement sans précédent créée par la fin de la guerre. Après une brève période de quasi-effondrement, la plupart des économies d’Europe occidentale ont connu une croissance d’une incroyable rapidité dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Au niveau régional, la croissance du PIB de l’Europe de l’Ouest a atteint en moyenne 4,6 % par an entre 1950 et 1973. L’Allemagne de l’Ouest, l’Italie et la France ont bénéficié des taux de croissance parmi les plus élevés du continent. En Italie et en Allemagne, cette période est qualifiée de « miracle économique ».

Dans ces nations, les taux de croissance élevés reposaient sur des taux d’investissement constants et des niveaux élevés de compétitivité économique. Les augmentations annuelles de tous les indicateurs économiques clés ont été substantielles au cours des années 50 et 60 : en Allemagne de l’Ouest, par exemple, la production a augmenté de 4,5 % par an en moyenne, la productivité du travail de 4,6 % et les salaires réels de 5,7 %.

Après de longues décennies de dépression et de privations de guerre, les gouvernements démocratiques nouvellement reconstitués se sont retrouvés confrontés à une population peu disposée à accepter un retour au statu quo d’avant-guerre.

Sur le plan politique, la défaite du fascisme et le retour de gouvernements démocratiques en Europe occidentale ont permis aux militants de gauche de sortir des années passées dans la clandestinité ou en exil pour réformer leurs partis et briguer le pouvoir. Le discrédit des élites traditionnelles, compromises par leur association avec le nazisme ou ses alliés locaux, ainsi que les incroyables destructions provoquées par la guerre, ont créé un énorme élan en faveur de réformes diverses. Après de longues décennies de dépression et de privations de guerre, les gouvernements démocratiques nouvellement reconstitués se sont retrouvés confrontés à une population peu disposée à accepter un retour au statu quo d’avant-guerre. Après une période de dislocation et de troubles économiques, ils ont pu profiter du début d’un boom économique mondial de plusieurs décennies pour établir l’État providence fondé sur le plein emploi.

Qu’ils aient fondé des syndicats ou qu’ils aient été fondés par eux, les partis sociaux-démocrates et ouvriers d’Europe occidentale étaient généralement étroitement liés aux organisations syndicales centralisées. Dans certains cas, les partis sociaux-démocrates ont accordé aux syndicats un statut privilégié au sein de leurs structures, par exemple en permettant aux syndicats de voter en bloc unifié au nom de tous leurs membres lors des élections du parti.

En exerçant leurs fonctions, les sociaux-démocrates ont cherché à plusieurs reprises à construire ou à étendre un soutien institutionnel aux organisations syndicales. Même dans des pays comme l’Allemagne de l’Ouest, où les partis chrétiens-démocrates conservateurs (l’Union chrétienne-démocrate [CDU] ou, en Bavière, l’Union chrétienne-sociale [CSU]) ont dominé le gouvernement national pendant la majeure partie de la Guerre Froide, les organisations syndicales ont pu tirer parti de leur position de force pour se forger des rôles institutionnels importants et des mécanismes de protection solides.

Ceux-ci pouvaient prendre la forme de droits légalement garantis pour les syndicats et leurs membres des organisations fortes destinées aux salariés sur leur lieu de travail, comme les comités d’entreprise et les règles de cogestion ; des systèmes de négociation collective vastes et centralisés ; des États-providence qui protégeaient les travailleurs syndiqués des dangers du marché ; et la reconnaissance des syndicats en tant que partenaires sociaux essentiels partageant la responsabilité du fonctionnement efficace des institutions socio-économiques nationales.

Les gouvernements sociaux-démocrates ont institué une variété de réformes favorables aux travailleurs. Là où ils ont été au pouvoir pendant de longues périodes, ils ont créé des États-providence et d’autres institutions économiques qui ont non seulement amélioré la vie professionnelle des salariés, mais aussi renforcé la force organisationnelle du travail.

Le modèle suédois

C’est dans les bastions nord-européens de la social-démocratie que les travailleurs ont réalisé les gains les plus importants au cours de ces années. La stratégie du camp social-démocrate après la Seconde Guerre mondiale y a notamment consisté à institutionnaliser le pouvoir des travailleurs par le biais de systèmes de négociation collective centralisés et de programmes sociaux publics universels. Au début des années 1960, le modèle suédois était considéré comme l’exemple ultime de réussite sociale-démocrate. L’État-providence suédois allait devenir célèbre non seulement pour ses généreux programmes de protection sociale – pensions de vieillesse, assurance chômage, indemnités en cas d’accident du travail et de maladie – mais aussi pour son caractère « universel », axé sur les services sociaux.

La Suède est un cas particulièrement intéressant, car elle a constamment assuré la répartition des revenus la plus égalitaire d’Europe occidentale – non seulement grâce à son vaste et généreux État-providence, mais aussi grâce aux stratégies macroéconomiques employées par le parti social-démocrate suédois (SAP) pour façonner les modèles d’investissement dans l’économie suédoise pendant l’ « âge d’or » d’après-guerre. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le SAP ne s’est guère appuyé sur la propriété publique de l’appareil de production. La France gaulliste a ainsi nationalisé une part bien plus importante de son économie que ne l’ont fait les Suédois, du moins jusqu’à l’apparition de difficultés économiques dans les années 1970. Entre 1976 et 1979, confrontés à une situation économique difficile, les conservateurs suédois, revenus au pouvoir, ont alors entrepris plus de nationalisations au cours en trois ans que les sociaux-démocrates durant les 44 années précédentes.

Plutôt que de recourir à la régie d’État, le « modèle Rehn-Meidner », du nom des deux économistes (Gösta Rehn et Rudolf Meidner) qui l’ont conçu, adopté par les sociaux-démocrates au pouvoir en Suède dans les années 1950, utilisait les institutions de négociation collective pour obtenir les résultats souhaités par le biais de négociations entre syndicats et patronat. Plus important encore, les sociaux-démocrates suédois ont poursuivi une stratégie de négociation salariale « solidariste » menée par le biais d’un système de négociations centralisées « au sommet » dans lequel la principale fédération syndicale, la LO, et la principale fédération patronale, la SAF, se sont réunies pour uniformiser les salaires des travailleurs dans la majeure partie de l’économie suédoise.

Ces accords ont été très efficaces pour faire converger les salaires des travailleurs les mieux et les moins bien payés en réduisant ceux des premiers pour augmenter ceux des seconds. Cela a eu pour effet de faciliter l’organisation et la solidarité de la classe ouvrière dans l’après-guerre, mais aussi, de favoriser les entreprises hautement productives et à forte capitalisation. Celles-ci, alors qu’elles pouvaient payer les très hauts salaires des cadres, ont bénéficié de la baisse des rémunérations chez ces professions. A l’inverse, les entreprises moins efficaces et à forte intensité de main-d’œuvre ont souffert de coûts salariaux élevés.

L’objectif de ce programme était de maintenir une économie productive et efficace, et donc capable de soutenir des salaires élevés, et un État-providence avancé tout en évinçant les entreprises inefficaces du marché. Pendant ce temps, des « politiques actives de gestion du marché du travail », telles que des programmes de formation et de réinsertion, étaient utilisées pour aider les travailleurs victimes de la faillite de leur entreprise à trouver un nouvel emploi.

L’objectif de ce programme était de maintenir une économie productive et efficace, et donc capable de soutenir des salaires élevés, et un État-providence avancé tout en évinçant les entreprises inefficaces du marché.

En échange d’une limitation des salaires au sommet de la distribution des revenus et de garanties au patronat que la propriété privée ne serait pas remise en cause, la classe ouvrière suédoise a obtenu le plein emploi. En juillet 1989, le taux de chômage était encore de 1,3 %, mais il a rapidement augmenté l’année suivante dans le contexte de la crise financière massive qui a frappé la Suède au début des années 1990. Les travailleurs suédois bénéficiaient également de l’État-providence universel le plus généreux d’Europe. Cela a contribué à renforcer le pouvoir organisationnel des travailleurs en compensant le désavantage inhérent des travailleurs par rapport aux entreprises sur le marché du travail. En fournissant des biens et des services essentiels à tous en tant que droit social, indépendamment des moyens de chacun, l’État- providence suédois a réduit la menace du chômage et a ainsi facilité la mobilisation des salariés sur leur lieu de travail.

Les communistes, les syndicats et l’État

La présence de partis de masse à gauche était donc clairement une condition préalable à la croissance de l’État-providence après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les pays où les plus éminentes de ces organisations étaient des partis communistes, les inégalités ont été plus importantes, le développement de l’État-providence plus tardif et les disputes idéologiques entre les représentants de la classe ouvrière ont entraîné une division du mouvement ouvrier. L’effet général de l’hégémonie d’organisations communistes au sein de la gauche était de marginaliser ce camp et d’isoler la classe ouvrière des institutions du pouvoir économique et politique. C’était bien sûr le résultat du climat de la Guerre Froide : les nombreuses convictions des partis communistes – comme l’opposition à l’OTAN – étaient un critère de radiation de la bonne société.

En France et en Italie, qui comptaient de loin les partis communistes les plus forts de toutes les démocraties occidentales durant l’après-guerre, les victoires politiques de la gauche ont été moins importantes que dans les pays où les partis communistes étaient moins puissants. En Italie, où les communistes et les socialistes étaient alliés après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste italien (PCI) était la force dominante. Le PCI a atteint sa force maximale en 1953, lorsqu’il a revendiqué plus de deux millions de membres et remporté 22,3 % des voix aux élections parlementaires.

L’effet général de l’hégémonie d’organisations communistes au sein de la gauche était de marginaliser ce camp et d’isoler la classe ouvrière des institutions du pouvoir économique et politique.

De son côté, le Parti communiste français remportait régulièrement entre 20 et 25 % des voix aux élections nationales et dominait le mouvement ouvrier grâce à ses liens avec la Confédération générale du travail (CGT). Bien qu’exclu du pouvoir au niveau national après 1947, le parti dirigeait, au niveau local, une bonne part des plus grandes villes de France. Même à la fin des années 1970, il contrôlait encore un tiers de toutes les municipalités de plus de trente mille habitants.

Certes, l’énorme influence de la gauche française dominée par le PCF a effectivement contraint les gouvernements de droite du pays à mettre en œuvre des réformes pendant l’après-guerre. Mais, durant cette période, les inégalités étaient élevées par rapport au reste de l’Europe et les droits des travailleurs étaient fortement restreints.

Dans les syndicats marqués par une forte présence communiste, la division syndicale a souvent empêché les travailleurs de réaliser des avancées significatives. Les forces politiques concurrentes, peu disposées à accepter la direction communiste, se sont en effet rapidement séparées pour former leurs propres syndicats. Encouragés par les États-Unis et les élites locales hostiles à l’URSS et au communisme, les dirigeants syndicaux non communistes ont construit des fédérations syndicales concurrentes sur une base explicitement idéologique.

En conséquence, les mouvements ouvriers français et italiens se sont fracturés le long de lignes politiques pour devenir des groupes mutuellement antagonistes, chacun étant étroitement lié à un parti politique ou à un courant politique distinct, comme celui avec l’Église catholique par exemple. Il en résulte des décennies de compétition sans fin entre les organisations syndicales, prenant principalement la forme de conflits opposant les fédérations syndicales communistes, socialistes et catholiques. Ainsi, le mouvement ouvrier français d’après-guerre s’est fracturé en trois grands courants. L’organisation la plus importante était la CGT dirigée par les communistes, suivie par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC, qui s’est séparée en 1964, entraînant la création de la Confédération Française Démocratique du Travail, ou CFDT, réformiste et socialiste), et Force Ouvrière (FO), traditionnellement « apolitique » (mais issue d’une scission de la CGT pilotée par la CIA, ndlr). En Italie, en 1950, les syndicats étaient déjà divisés, de manière parallèle, entre une fédération dirigée par le PCI, la Confédération générale italienne du travail (CGIL), et l’Union italienne du travail (UIL), plus orientée vers la social-démocratie, ainsi que la Confédération italienne catholique des syndicats (CISL).

Cette dynamique concurrentielle était renforcée par des systèmes de relations industrielles dans lesquels la représentation des travailleurs était divisée non seulement entre, mais aussi au sein des secteurs, des industries et des lieux de travail individuels. Les employés des entreprises italiennes et françaises pouvaient être couverts par un contrat négocié par un syndicat sans adhérer à celui-ci, et il n’existait aucun mécanisme institutionnel permettant à un syndicat unique d’obtenir une autorité légale exclusive sur un groupe de travailleurs. En d’autres termes, aucun des deux pays ne connaissait le système de « monopole d’embauche ».

Au lieu de cela, de multiples syndicats divisés sur la base de leurs engagements politiques et idéologiques étaient actifs sur chaque lieu de travail – ils se battaient pour obtenir une influence dans l’atelier et un pouvoir organisationnel qui se manifestait par exemple lors des élections aux comités d’entreprise et aux comités d’usine.

La France est un bon exemple de ce à quoi ressemblait cette situation dans la pratique. L’État d’après-guerre construit par le général de Gaulle et ses alliés a été confronté à un mouvement ouvrier militant, mais fracturé, dominé par la CGT d’obédience communiste. Les taux de grève étaient élevés, surtout dans les industries manufacturières où la CGT était la plus forte.

La peur du communisme a motivé de Gaulle à développer un État-providence qui lie étroitement la plupart des avantages à l’emploi. Mais elle a également conduit le gouvernement français à s’engager dans une répression violente de la gauche, notamment le massacre de la station de métro Charonne en février 1962, où neuf participant présents à une manifestation dirigée par les communistes contre la guerre d’Algérie et l’extrême droite ont été assassinés par la police française.

La suspicion quant au pouvoir des communistes sur le mouvement syndical a également conduit le gouvernement à essayer de restreindre le pouvoir des syndicats.

La suspicion quant au pouvoir des communistes sur le mouvement syndical a également conduit le gouvernement à essayer de restreindre le pouvoir des syndicats. L’historien John Keeler note que les « responsables gaullistes hésitaient à renforcer un mouvement syndical dominé par un syndicat communiste », la CGT. Cela a eu des implications importantes pour la négociation collective, puisque « l’absence de consensus politique entre les syndicats et l’État était le facteur le plus fondamental limitant le pouvoir des syndicats ».

Plutôt que d’offrir des concessions aux travailleurs, l’État gaulliste a cherché à réduire l’influence et l’autonomie des syndicats. En 1959, le gouvernement français a créé la « promotion collective », un système de subventions aux syndicats en échange de leur coopération dans les efforts d’éducation et de planification. En l’absence de toute autre source de financement, les syndicats sont rapidement devenus dépendants du financement gouvernemental pour leur survie. Sans surprise, l’État a fini par discriminer systématiquement la CGT lors de la distribution de ces fonds, alors qu’il était le plus grand syndicat de France. Ainsi, la Confédération s’est vu accorder entre un quart et un huitième des fonds que ses rivaux recevaient dans les années précédant 1968. L’une des conséquences de cette exclusion du pouvoir est que les syndicats français n’ont pas pu développer l’expérience de gestion du capitalisme acquise par d’autres syndicats sociaux-démocrates opérant dans des climats moins hostiles.

Plus tard, les bouleversements de mai 1968 en France et l’« automne chaud » de 1969 en Italie ont entraîné une nouvelle vague de réformes qui ont contribué à une nouvelle baisse des inégalités. En Italie, ces réformes comprenaient notamment un nouvel accord sur l’indexation des salaires sur l’inflation. En France, elles se traduirent par d’importantes augmentations des salaires et des prestations sociales. Dans les deux pays, les militants ouvriers des partis communistes et des syndicats dirigés par des communistes ont joué un rôle de premier plan dans ces luttes. Mais les syndicats n’ont jamais pu forger le type d’institutions qui ont caractérisé la social-démocratie de l’« âge d’or » en Europe du Nord.

La leçon est claire : les succès des gouvernements sociaux-démocrates reposaient sur leur capacité à institutionnaliser leurs revendications en s’incorporant aux États capitalistes. Là où les communistes dominaient la gauche et le mouvement ouvrier, les entreprises et les gouvernements étaient moins disposés à faire des compromis. Dans un climat politique où les taux élevés de croissance économique offraient des possibilités de réduction des inégalités aux partis disposés à travailler dans les limites des démocraties capitalistes, la gauche communiste a donc eu moins de succès que ses homologues sociaux-démocrates.

Désormais, le vent a clairement tourné et l’ensemble unique de circonstances qui a défini l’après-guerre ne reviendra pas. Quarante ans de désorganisation de la classe ouvrière, d’arrangements politiques et de déclin économique ont sapé les fondements sociaux de l’accord d’après-guerre. En fin de compte, la gauche devra trouver d’autres voies pour construire le type de société auquel nous aspirons. Néanmoins, alors qu’elle tente de tracer cette nouvelle voie, la gauche doit être claire sur son histoire et analyser finement ce qui lui a permis, et ce qui l’a entravé, à concevoir une société plus juste.