Démarches administratives digitalisées, passeport biométrique, création d’entreprise, signalisation des troupes russes… Avec Diia, une application financée par les Etats-Unis, l’Ukraine entend résoudre tous ses problèmes, de la corruption à la bureaucratie qui entraverait le développement économique en passant par la victoire sur la Russie. Une stratégie d’« Etat dans un smartphone » qui pourrait s’exporter ailleurs dans le monde. Article de la journaliste Lily Lynch, publié par la New Left Review et traduit par Pierra Simon-Chaix.

Lors d’un événement organisé à Washington le 23 mai, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le nouveau ministre ukrainien pour la transformation numérique ont effectué une présentation remarquable devant le peuple américain. Les contribuables états-uniens ont ainsi appris qu’ils étaient à présent des « investisseurs sociaux » dans la démocratie ukrainienne. Le ministre de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, 31 ans, qui portait l’uniforme de la Silicon Valley (jean, t-shirt et micro), a détaillé les différentes caractéristiques de l’application mobile la plus innovante du pays : Diia.

L’application est à présent utilisée par près de 19 millions d’Ukrainiens, soit environ 46 % de la population du pays avant la guerre.

Grâce à celle-ci a-t-il affirmé, l’Ukraine est moins dirigée comme un pays que comme une entreprise d’informatique et deviendra bientôt « l’État le plus pratique du monde ». Samantha Power, administratrice de l’USAID, a surenchéri en rappelant que l’Ukraine, longtemps perçue comme le grenier à blé du monde, était à présent sur le point de « devenir célèbre pour un nouveau produit… un bien public numérique open source qu’elle est prête à partager avec d’autres pays ». Une telle démarche sera effective grâce au partenariat transatlantique entre les deux nations. « Les États-Unis ont toujours exporté la démocratie », a déclaré Mykhailo Fedorov. « À présent, ils exportent la numérisation ».

Lorsque Volodymyr Zelensky a été élu président en 2019, il avait promis de faire de l’Ukraine un « État dans un smartphone » en rendant la plupart des services publics accessibles en ligne. Si d’autres pays ont tenté par le passé de tels programmes de numérisation, notamment l’Estonie, le plan de l’Ukraine éclipse ces tentatives par l’échelle de ses ambitions et la rapidité de son déploiement. Le joyau de ce programme, l’application Diia, a été lancée en février 2020 grâce à d’importants subsides de l’USAID : les financements américains s’élèveraient à 25 millions de dollars pour la seule « infrastructure sous-jacente à Diia ». Des subventions supplémentaires ont été octroyées par le Royaume-Uni, la Suisse, la fondation Eurasia (une ONG basée au Japon, ndlr), Visa et Google. L’application est à présent utilisée par près de 19 millions d’Ukrainiens, soit environ 46 % de la population du pays avant la guerre.

Services administratifs et délation des « collabos »

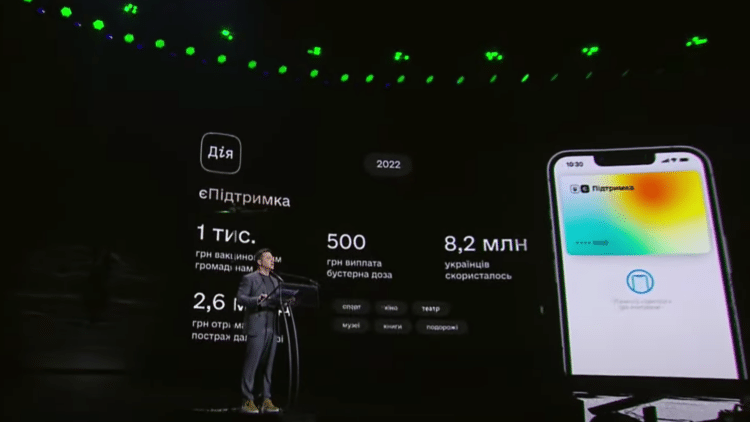

Le choix de ce nom ne doit rien au hasard : en ukrainien, Diia signifie « action » et le mot est également un acronyme de « l’État et moi » (Derzhava i ia). Ce qui rend cette application remarquable, c’est l’éventail des fonctions qu’elle propose. Elle permet aux Ukrainiens d’accéder à de nombreux documents numériques, comme les cartes d’identité, les passeports biométriques étrangers, les permis de conduire, les cartes grises, les assurances et les numéros fiscaux. L’Ukraine se vante ainsi d’être le premier pays au sein duquel l’identité numérique est considérée comme valide. L’appli propose aussi toute une gamme de services, notamment « l’enregistrement d’entreprise le plus rapide au monde ». Il suffirait ainsi de « deux secondes seulement pour devenir un entrepreneur » et « 30 minutes à peine pour fonder une société à responsabilité limitée ». Diia peut également servir à payer des dettes ou à régler des amendes, à recevoir un certificat de vaccination Covid et, via eMalyatko (« eBébé »), à avoir accès à différents documents et services en lien avec la naissance d’un enfant. Pour garantir l’adoption de l’application à grande échelle, le gouvernement a produit une mini-série mettant en scène des acteurs de cinéma ukrainiens connus (ce que Mykhailo Feodorov qualifie de « Netflix éducatif ») avec en ligne de mire les zones rurales et des personnes âgées.

Après l’invasion russe, les fonctions de l’application se sont multipliées. Diia permet à présent aux utilisateurs de faire des demandes de certificats de déplacés internes et d’aides étatiques (les déplacés internes reçoivent une aide mensuelle de 2000 UAH, soit environ 60 euros). A la suite de la destruction de nombreuses tours de télévision par les forces russes, Diia a lancé un service de diffusion proposant un accès ininterrompu aux informations ukrainiennes. Les Ukrainiens peuvent également indiquer des destructions de biens causées par les frappes militaires russes, ce qui, selon le gouvernement, orientera la reconstruction du pays après la guerre. Outre l’introduction de ces services utiles en temps de guerre, Diia a déployé un éventail de fonctions de « renseignement civil ».

Avec Diia eVorog, les civils peuvent utiliser un chatbot pour signaler les personnes collaborant avec les forces russes, des mouvements de troupes russes, des emplacements d’équipement ennemi et même des crimes de guerre russes.

Avec Diia eVorog (« eEnnemi »), les civils peuvent utiliser un agent conversationnel (chatbot) pour signaler les personnes collaborant avec les forces russes, des mouvements de troupes russes, des emplacements d’équipement ennemi et même des crimes de guerre russes. Ces informations sont traitées par les services de Diia et, si elles sont considérées comme légitimes, elles sont transmises aux quartiers généraux des forces armées ukrainiennes. De prime abord, l’interface ressemble à un jeu vidéo. Les icônes ont l’apparence de cibles ou de casques de l’armée. Si un utilisateur envoie un rapport sur l’emplacement de troupes russes, un émoji de biceps surgit. S’il s’agit d’informations relatives à des crimes de guerre, c’est une goutte de sang qui apparaît à l’écran.

Nation-branding technologique

Diia fait partie d’un exercice plus large d’élaboration d’une nouvelle image de marque de la nation ukrainienne, pour la présenter comme un technologique forgée par la guerre. Selon la mythologie nationale émergente, l’Ukraine possède depuis longtemps une expertise et des talents technologiques, mais le déploiement de ses capacités a longtemps été entravé par l’infériorité de la science soviétique et, plus récemment, par la Russie et sa culture de la corruption. Rien de nouveau dans cette rhétorique pour l’Europe de l’Est. Un certain nombre de villes, comme Vilnius et Kaunas en Lituanie, Sofia en Bulgarie et Constanța et Iași en Roumanie, se sont enorgueillies de disposer de l’internet le plus rapide au monde. Il y a un peu plus de dix ans, la Macédoine inaugurait un ambitieux projet, depuis lors tombé aux oubliettes, destiné à rendre accessible l’internet à haut débit à 95 % de ses habitants. L’Estonie est quant à elle réputée pour avoir embrassé l’informatique au moment de son indépendance en lançant l’initiative « e-Estonie », largement plébiscitée, destinée à rendre accessibles en ligne la plupart des services d’État, y compris le vote.

Plus récemment, le discret Monténégro ambitionne de devenir le premier « État orienté vers la longévité » au monde grâce au soutien actif qu’il octroie aux investissements dans la technologie de la santé, dans la biotechnologie de la longévité, dans la biologie synthétique et dans la biofabrication. Impulsés par Milojko Spajić, le dirigeant du parti Europe Now! qui s’est emparé de la présidence en avril dernier, une série de programmes visent en outre à transformer le Monténégro en un « hub de la cryptomonnaie ». Comme un symbole, Vitalik Buterin, le créateur de l’Ethereum, vient d’ailleurs de se voir octroyer la citoyenneté monténégrine. Au cours de la présentation de Diia à Washington, qui n’était pas sans évoquer l’esthétique et l’esprit de la cérémonie de lancement de l’iPhone par Steve Jobs, il a été annoncé que d’ici 2030, l’Ukraine deviendrait le premier pays sans argent liquide et aurait un système judiciaire gouverné par l’intelligence artificielle.

Au cours de la présentation de Diia à Washington, il a été annoncé que l’Ukraine deviendrait d’ici 2030 le premier pays sans argent liquide et aurait un système judiciaire gouverné par l’intelligence artificielle.

Le programme « e-Estonie » et la recomposition du nationalisme à l’ère numérique a été largement étudié par le chercheur en communication Stanislav Budnitsky. Évaluant la valeur de ces services en ligne, il souligne l’importance de séparer les aspects strictement technologiques de ceux qui relèvent du mythe. Les technologies comme Diia ont clairement des avantages, en particulier pour les déplacés internes et les réfugiés, mais la mythologie qui y est attachée nécessite une réflexion plus approfondie. Diia a par exemple été largement présentée comme un antidote à la corruption, très courante en Ukraine.

L’application promet ainsi de réduire radicalement la corruption en supprimant les agents subalternes qui étaient bien placés pour demander de l’argent en échange de certains services essentiels. Diia introduit également un « caractère aléatoire » dans l’attribution des affaires judiciaires, ce qui, selon les affirmations enthousiastes de l’application, devrait conduire à la diminution de la corruption du secteur judiciaire. Comme l’a récemment fait remarquer Volodymyr Zelensky lors du sommet Diia, « un ordinateur n’a pas d’amis ni de parrains, et il n’accepte pas les dessous de table ». Mais si Diia peut participer à la diminution de la corruption subalterne, l’application risque d’être peu efficace face aux manifestations les plus importantes et les plus dommageables de la corruption, comme la symbiose de longue date entre les oligarques et l’État. Ainsi, comme souvent, la mythologie du techno-solutionnisme ne sert qu’à occulter les problèmes politiques les plus cruciaux.

Diia est plus qu’une application, c’est à présent « la première ville numérique au monde », « un espace fiscal et juridique unique pour les entreprises de l’informatique en Ukraine ». Les entreprises d’informatique qui « résident » à Diia City bénéficient d’un régime fiscal préférentiel. « Il s’agit de l’un des régimes fiscaux les plus avantageux au monde », a affirmé Zelensky. Un espace « où se parle la langue de l’investissement en capital-risque ». Les résidents de la Diia City bénéficieront également d’un « modèle d’emploi flexible », notamment grâce à l’introduction de « contrats à la tâche » précaires, jusqu’alors inexistants en Ukraine.

Techno-solutionnisme

À présent, l’USAID veut déployer Diia dans des « pays partenaires » du monde entier « pour aider d’autres démocraties à se tourner elles aussi vers l’avenir », selon les mots de sa directrice Samantha Power. Durant le Forum économique mondial de janvier dernier à Davos, Samantha Power a annoncé le déblocage de 650 000 $ supplémentaires pour « relancer » la création d’infrastructures destinées à accueillir Diia dans d’autres pays. Récemment, elle a indiqué que la liste des pays envisagés inclut la Colombie, le Kosovo et la Zambie. Cet effort mondial est élaboré en s’appuyant sur la stratégie numérique 2020-2024 de l’USAID, publiée au cours des premières semaines de la pandémie de la Covid-19. Dès lors, il n’est guère étonnant que les conspirationnistes aient tendance à associer Diia avec le prétendu « Grand Reset », une initiative du Forum économique mondial visant à rétablir la confiance dans le capitalisme mondialisé en promouvant des partenariats « multipartites » unissant les gouvernements, le secteur privé et la société civile « de manière transversale dans tous les domaines de la gouvernance mondiale ».

Ce qui est peut-être le plus frappant dans la rhétorique employée pour évoquer Diia, c’est le fait que le solutionnisme technologique proposé par l’appli est complètement anachronique. Une récente vidéo de présentation du secteur informatique ukrainien semble tout droit sortir d’une époque plus simple et plus optimiste. « L’informatique, c’est une histoire de liberté », nous affirme le narrateur. « Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un ordinateur pour inventer toute une variété de choses ». Une personne interviewée explique que le premier ordinateur d’Europe continentale a été fabriqué en Ukraine. « Il y avait alors de nombreux spécialistes en Ukraine, mais les frontières étaient fermées et l’entrepreneuriat privé était en grande partie illégal », nous explique-t-on pendant que des images du pont du Golden Gate, de Ronald Reagan et du logo Pepsi défilent à l’écran.

En 2023, après la faillite des banques de la Silicon Valley, alors que les postes dans la tech sont supprimés par centaines de milliers et que San Francisco semble à l’agonie, faire preuve d’une telle foi indéfectible en la prospérité générée par une application semble aller au-delà de la naïveté.

Il s’agit là d’une rhétorique défraîchie qui fleure bon 1989, associée à une idéologie californienne moribonde. L’idée que Twitter allait apporter la démocratie au Moyen-Orient a pourtant été démentie depuis une décennie. Lorsque le département d’État américain, alors dirigé par Hillary Clinton, a introduit la notion de « diplomatie numérique » et que l’un de ses cadres supérieurs affirmait à l’OTAN que « le Che Guevara du 21e siècle, c’est le réseau », le concept sonnait déjà creux. Mais en 2023, après la faillite des banques de la Silicon Valley, alors que les postes dans la tech sont supprimés par centaines de milliers et que San Francisco semble à l’agonie, faire preuve d’une telle foi indéfectible en la prospérité générée par une application semble aller au-delà de la naïveté. Cette croyance reflète l’affaiblissement de l’imagination libérale-démocrate occidentale, incapable de proposer une vision convaincante ou désirable de l’avenir, qu’elle soit en ligne ou hors ligne. Dans ce monde dominé par la pensée impérialiste, la rhétorique de la Guerre froide a été remplacée par la promesse boiteuse d’une technologie qui résoudrait tous les problèmes.