Le climat change de façon dramatique et il est indiscutable aujourd’hui que l’activité humaine en est la cause première. Malgré une prise de conscience générale dans les populations, la dissonance entre les annonces de bonnes intentions et l’augmentation persistante des émissions mondiales est affligeante. Comment expliquer cette inaction ? L’aveuglement cognitif et la fragmentation sociale dans un monde libéralisé comptent parmi les causes premières.

Les rapports du GIEC nous démontrent, avec robustesse et précision, que l’ordre mondial fait fausse route. La situation demanderait une réduction historique de nos émissions de CO2 vers la neutralité carbone (autour de 2 tonnes équivalent carbone par habitant) le plus rapidement possible pour rester sous le seuil des 2 degrés de réchauffement planétaire symboliquement désigné comme le seuil de maîtrise du dérèglement climatique. Dépasser ce seuil ouvrirait un scénario de plus en plus documenté et déjà amorcé de montée des eaux, d’intensification des catastrophes naturelles, de baisse du rendement agricole… Ce sont, par conséquent, des impacts importants sur les sociétés humaines, augmentant crises, conflits et inégalités à toutes les échelles qui sont à prévoir.

Une prise de conscience importante et grandissante est mesurable au niveau des populations. Selon un sondage de la Commission européenne réalisé en septembre 2019, plus de 83 % des Français (considèrent que le changement climatique est un problème grave. Au niveau mondial, le « Peoples’ Climate Vote » du programme des Nations unies pour le développement (UNPD) annonce que 64 % des sondés dans 50 pays considèrent que le changement climatique constitue une urgence majeure, et 72 % en Amérique du Nord et Europe de l’Ouest.

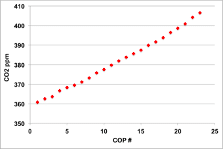

Pourtant la tendance des rejets atmosphériques de carbone ne change pas. L’empreinte carbone par habitant en France reste la même : entre 10 et 12 tonnes équivalent carbone depuis les années 19901. À l’échelle mondiale, le constat est pire. Les émissions mondiales sont passées d’environ 30 à 40 gigatonnes de CO2 équivalent entre 1990 et aujourd’hui. La Chine a également vu ses émissions quadrupler en 20 ans, ce qui a maintenu les émissions mondiales à la hausse. Cette dernière ne saurait néanmoins être considérée comme la seule responsable : les activités industrielles et manufacturières, fortement émettrices, se sont déplacées significativement de l’Occident vers la Chine, qui de surcroît a une production électrique fortement émissive, au cours des deux dernières décennies. Les produits fabriqués en Chine impactent à la hausse nos empreintes carbone, dès lors qu’ils sont consommés partout dans le monde et notamment en Occident.

Au-delà de tout calcul d’attribution des émissions, qu’une tonne de carbone soit émise en Europe ou en Chine ne change rien pour l’atmosphère terrestre, pas davantage que notre capacité à nous glorifier de petits gestes ou de chiffres incomplets. Malgré tous les affichages volontaristes des instances de gouvernance publiques et privées à tous niveaux, l’arbitre impartial des émissions de CO2 dans l’atmosphère planétaire est sans appel : aucun signe d’un changement de cap n’est perceptible.

Savoir théorique et savoir empirique

Le changement climatique est une chaîne de causalité complexe et longue. Les rapports du GIEC exposent, en plusieurs centaines de pages, de façon rigoureuse et quantifiée les mécanismes du changement climatique et les conséquences attendues partout dans le monde selon plusieurs scénarios. Ils restent par contre difficiles d’accès pour qui n’a pas le temps ou les compétences pour s’y pencher. Les ateliers participatifs « la fresque du climat » , par exemple, permettent de comprendre de façon vulgarisée les productions du GIEC. L’atelier nécessite un animateur expérimenté et plusieurs heures pour procurer aux participants une vision d’ensemble du phénomène planétaire. Ce genre de sensibilisations s’est multiplié dans des cadres plus ou moins institutionnels et permet de répandre un savoir théorique indispensable.

Mais la distance causale, géographique et temporelle qu’il peut y avoir entre les causes et leurs conséquences rend le phénomène inaccessible dans sa globalité à l’expérience. Selon Dominique Bourg, philosophe et spécialiste des questions environnementales à l’université de Lausanne, « nous ne sommes plus capables de percevoir avec nos sens les changements que nous introduisons dans le monde. Les sciences du climat et de l’environnement […] sont devenues de véritables prothèses sensorielles […] ». On peut par exemple expérimenter et déplorer l’intensité du trafic routier dans une ville, et être victime par ailleurs d’un épisode d’inondations, mais les deux expériences ne peuvent être reliées que par des connaissances théoriques. Le changement climatique est bien réel mais notre prise de connaissance de celui-ci reste théorique et ses conséquences virtuelles.

La catastrophe « lente »

Les conséquences du changement climatique sont rarement des phénomènes de rupture. Par exemple les glaciers fondent dramatiquement depuis 20 ans mais ils fondaient déjà il y a un siècle.. Même chose pour la perte de biodiversité, les incendies de forêt ou la montée des eaux. Ces phénomènes sont perçus comme lents, bien qu’ils le soient de moins en moins, car leurs variations évoluent graduellement. La différence tient donc à l’intensité des changements climatiques, davantage qu’au changement lui-même.

L’effet Lubow ou mécanisme d’inhibition latente, théorisé par Lubow and Moore2, pourrait expliquer notre manque de réactivité face à ce genre de phénomènes sans rupture. Il s’agit pour le cerveau humain de filtrer les stimuli en donnant moins d’importance à ce à quoi on est habitué ; un stimulus familier met plus de temps à acquérir un sens qu’un nouveau stimulus. Une capacité indispensable pour hiérarchiser l’importance des innombrables stimuli auxquels nous sommes confrontés à chaque instant. À défaut d’y être directement confrontés, nous avons tendance à minimiser les signes du changement climatique, dont l’évolution est trop lente pour notre jugement. Même chose pour les campagnes de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement, et pour les rapports alarmants : nous nous habituons.

L’une des illustrations récentes de ce glissement pourrait être le traitement médiatique des canicules au Canada en juin 2021. À propos des records de chaleur à Vancouver (presque 49,5°C et 134 morts en 5 jours), plusieurs articles dans les grands médias illustrent cet événement avec des photos de personnes profitant de la baignade en famille, avec des légendes comme « Des baigneurs profitent de la plage de la baie des Anglais, à Vancouver » pour le moins décalées par rapport au bilan de la catastrophe et à ce que ce genre d’événements augure pour l’avenir.

La lenteur de la catastrophe joue aussi dans le sens de la rémission : les actions d’aujourd’hui, aussi efficaces soient-elles, n’auront d’effet que dans plusieurs décennies. Difficile de se projeter dans un avenir, meilleur ou pire, tant l’échelle de temps des phénomènes climatiques est différente de celle de la sensibilité humaine.

L’individuel, le privé et le collectif

Nous avons donc à changer nos comportements face à un phénomène planétaire lent, qui reste théorique et dont les conséquences restent virtuelles pour la plupart d’entre nous. Dans la négociation intime de nos motivations contradictoires, notre intérêt personnel, en l’absence d’un danger imminent et réel, nous pousse systématiquement à nous resserrer sur notre confort, notre accès immédiat aux ressources, nos économies d’effort… rien qui ne puisse nous orienter vers un comportement plus vertueux. Par extension, il en est de même dans le cadre des intérêts privés, à l’instar des entreprises par exemple, où la stratégie repose assez naturellement sur les mêmes ressorts : accès aux ressources, maintien de la rentabilité, de la compétitivité, du chiffre d’affaires et économie d’adaptation. Quelles forces sont capables de s’opposer à ces dynamiques individualistes ou privées ?

Le sentiment d’appartenir à une communauté est une première réponse. La conscience de partager des valeurs avec d’autres, l’émergence d’une confiance mutuelle et la construction d’un espoir de salut commun permettent d’élargir la sensibilité individuelle à un horizon plus large et de dépasser la bulle privée et sa dynamique égocentrique. La crise des gilets jaunes, l’affaire des portiques écotaxe ou les votes récents des actionnaires de Total énergie nous montrent que nous n’en sommes pas là et que la construction démocratique d’un projet collectif accepté par le plus grand nombre reste à bâtir – projet qui seul peut engendrer une transformation profonde et rapide de nos organisations.

Car, même si chacun d’entre nous, conscient de l’urgence, dépassait ses intérêts personnels et changeait radicalement ses usages, les résultats ne seraient pas à la hauteur. Selon l’étude « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’État face à l’urgence climatique » du cabinet Carbone 4, si tous les particuliers en France avaient une action « héroïque » en termes de sauvegarde de l’environnement, c’est-à-dire complète sur tous les leviers de changements individuels, incluant des investissements dans leurs équipements domestiques, la réduction de l’empreinte carbone nationale ne serait que de 45 % (20 % dans le cas de comportements « normaux », c’est-à-dire dans la moyenne). Le restant, c’est-à-dire le plus massif, pour atteindre la neutralité carbone ne peut dépendre que de l’action de la société et de sa gouvernance (institutions et entreprises) pour agir sur les infrastructures et l’organisation des services.

Les inégalités détruisent le projet collectif

Selon une étude de l’ADEME au sujet des attentes des Français pour apprécier l’acceptabilité de changements radicaux de mode de vie, deux conditions apparaissent incontournables : l’implication dans les prises de décisions mais aussi la justice. Une autre étude intitulée « Income inequality and solidarity in Europe » parue dans la revue Research in Social Stratification and Mobility permet de comprendre le rôle des inégalités sur la cohésion sociale. Les auteurs concluent notamment que dans les pays les plus inégalitaires, riches comme pauvres sont moins disposés à aider leurs prochains.

Aux inégalités économiques s’ajoute aujourd’hui une « surcouche climatique ». En effet, quelle que soit l’échelle adoptée, les ressources économiques vont toujours dans le sens des émissions polluantes, et souvent aussi dans le sens inverse de l’exposition aux conséquences du changement climatique. En France, plusieurs études dont celle publiée dans la revue de l’OFCE dressent un panorama des émissions par ménages. On constate que, même si les émissions ne progressent pas aussi vite que les revenus (facteur 2,2 contre facteur 8 environ), la dernière tranche des plus riches contribue nettement plus au réchauffement climatique. L’épargne et l’investissement, impacts indirects, non pris en compte dans cette étude et dont la part grandit avec les revenus, auraient encore un effet aggravant sur les émissions des tranches des plus aisées.

Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que les initiatives, pourtant indispensables en théorie, comme la taxe carbone ou l’écotaxe, aient été freinées, voire annulées, à la suite d’importants mouvements sociaux (gilets jaunes, bonnets rouges bretons) dont les revendications portaient, à juste titre, sur l’injustice qu’ajoutaient ces mesures aux situations déjà complexes des milieux ruraux ou périurbains fortement dépendants des produits fossiles pour la mobilité.

À l’échelle mondiale, les différences sont encore plus importantes, car les richesses sont généralement moins redistribuées qu’en France. Les champions des émissions, la Chine et les États-Unis (environ un cinquième de la population mondiale), ont émis à eux seuls presque la moitié des émissions en 2020. Par ailleurs, les pays les plus exposés aux catastrophes climatiques – les territoires insulaires et les pays en voie de développement – sont très souvent ceux qui ont le moins d’émissions à leur actif, révélant une nouvelle facette de l’injustice climatique.

Le Fonds vert, plan de financement mondial, décidé à Copenhague en 2009, alimenté par les pays du Nord et visant à financer la transition et l’adaptation au changement climatique des pays du Sud, apporte également un démenti cynique aux prétendues volontés d’œuvrer contre l’injustice climatique : 100 milliards d’euros initialement prévus par an, à peine un dixième honoré3.

L’impasse des marchés libéralisés

Dans un monde globalement piloté par une économie de marché libéralisée, des limites sont partout présentées comme infranchissables. Le marché et l’innovation, s’ils ont pu apporter des avancées indéniables dans nos modes de vie modernes, nous ont aussi projetés dans une impasse consumériste et extractiviste et n’ont pas de réponse crédible à donner aujourd’hui face à l’urgence climatique. Le capitalisme, porteur d’un progrès technique déterminant depuis la révolution industrielle, peine à produire la technologie capable de résoudre le problème des émissions de carbone. Quand c’est le cas localement, l’effet rebond annule ou inverse quasiment systématiquement les bénéfices écologiques au profit du marché libéralisé. Certains projets (hydrogène, fusion nucléaire, capture de carbone…) sont encore immatures et ne pourront se déployer qu’à long terme et au moyen d’importants investissements publics.

Paul Krugman, prix Nobel d’économie, écrit dans un article du New York Times intitulé « How Did Economists Get It So Wrong? » au lendemain de la crise des subprimes : « Il n’y avait rien dans les modèles (économiques) existants qui pouvaient laisser penser à la possibilité d’un cataclysme comme nous l’avons vécu. La plupart des économistes ont ignoré, sciemment ou non, tous les dysfonctionnements du système : les limites de la rationalité des individus, le rôle des institutions et de la régulation, les imperfections des marchés, le cas des externalités .. » La non-prise en compte des externalités dans les bilans financiers des entreprises est un manque important dans les modèles sur lesquels nous avons développé notre économie. Il s’agit des effets sur la société qu’a une entreprise et qui ne sont pas comptabilisés dans son bilan financier. La pérennité d’une activité, ne dépendant essentiellement que de sa rentabilité financière, peut être assurée même si elle produit des externalités majoritairement négatives, comme l’extraction de ressources limitées, la délocalisation ou la pollution. En cela, la rentabilité économique est fondamentalement aveugle à l’intérêt général et donc inapte à garantir la pérennité du patrimoine commun qu’est l’environnement.

Le rôle de la régulation économique exercée, tant bien que mal, par les États est ainsi d’apporter des freins lorsque les externalités sont négatives. Mais l’exercice de cette régulation est complexe et, par principe, rejeté par le libéralisme économique et politique. Les déclarations de bonnes intentions des grandes entreprises ou des gouvernements se complaisent dans un système tolérant que les actes privés, au nom de la liberté, soient dissociés des déclarations publiques, d’où une tendance généralisée au greenwashing. Pour ne citer qu’un exemple, les majors de l’énergie fossile (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total) affichent officiellement un soutien à la maîtrise du changement climatique et dans le même temps ont dépensé un milliard de dollars en lobbying depuis la COP21 pour freiner la réglementation et étendre leurs opérations en énergie fossile . Une pratique dévastatrice pour la confiance qu’inspirent les élites gouvernantes, notamment face aux jeunes générations, héritières du défi climatique et à la recherche de solutions. Aux freins économiques s’ajoutent les inégalités sociales, reconnues y compris au sein du FMI comme inhérentes aux systèmes néo-libéraux4, qui ne cessent de dégrader la cohésion sociale alors que cette dernière aurait naturellement pu générer « par la base » le changement.

Lorsque Fontainebleau brûlera

« La forêt de Fontainebleau est aussi inflammable que la garrigue méditerranéenne […] Comme si la géographie avait changé et que soudain, à 40 minutes de Paris, c’était déjà le sud », explique Eric Goulouzelle, directeur territorial du quart nord-ouest de la France à l’Office national des forêts dans une interview donnée pour Science et Avenir. « Durant les deux mois d’été [2020], la forêt de Fontainebleau a connu 25 départs de feux du fait de sous-bois très secs et d’arbres dépérissants. Dans le nord de la France, il faut se préparer à une multiplication des incendies », prévient-il. À New York, après une prise de conscience au moment de l’ouragan Sandy en 2012, et une montée des eaux inédite de 2,7 mètres au-dessus du niveau de la mer, un mur anti-inondations est en construction pour un budget de 1,45 milliard de dollars.

Faudra-t-il un mur de flammes aux portes de Paris ou l’île de Manhattan définitivement sous l’eau pour prendre la mesure de l’urgence ? Quand bien même parvenus à ce stade, nous aurions probablement franchi trop de lignes de non-retour pour encore espérer maîtriser le changement climatique.

[1] Il convient de bien différencier les émissions sur le sol français en baisse, notamment à cause de la désindustrialisation, et l’empreinte carbone, incluant l’impact des importations en hausse. Données tirées de « Maîtriser l’empreinte carbone de la France », Haut conseil pour le climat.

[2] Robert E. Lubow et A. U. Moore, « Latent Inhibition : The Effect of Nonreinforced Pre-Exposure to the Conditional Stimulus », Journal of Comparative and Physiological Psychology, vol. 52, no 4, août 1959, p. 415-419.

[3] F. Durand, « Passe-passe autour du Fonds vert », Le Monde Diplomatique, novembre 2021.

[4] « Le FMI s’attaque au néolibéralisme », Alternatives économiques, juillet 2016.