En fin de matinée ce lundi 12 mars 2018, des « art-activistes » vêtus de noir ont investi l’une des salles les plus fréquentées du Musée du Louvre : les militants ont dénoncé le partenariat de l’institution avec Total, avant de s’effondrer devant Le Radeau de la méduse et d’y rester allongés deux heures durant, tandis que le public était évacué1. Cette performance du collectif « Libérons le Louvre » intervient une semaine après l’inauguration de l’exposition des « trésors » du Louvre au Musée national de Téhéran2, en partie financée par Total… qui a signé il y a quelques mois un accord avec le gouvernement iranien pour l’exploitation du gisement de South Pars3. Des interrelations qui interrogent, et l’occasion de revenir sur deux décennies d’actions contre le mécénat pétrolier au sein des musées.

De la fortune des Rockefeller à l’origine du MoMA aux mécènes pétroliers des années 2000

Bien que sa révélation et sa contestation soient récentes, la relation entre l’industrie du pétrole et les institutions muséales ne date pas des années 2000, mais remonte à l’essor du marché de cette énergie fossile dès le début du XXe siècle. Le premier musée d’art moderne, et sans doute le plus célèbre, doit même sa création à la fortune, à la collection et à la volonté d’une famille enrichie grâce au pétrole : inauguré en 1929, le Museum of Modern Art4 (MoMA) de New York a ainsi été fondé par Abby Aldrich Rockefeller (et deux de ses amies), épouse du fils de John D. Rockefeller, homme le plus riche du monde grâce à sa Standard Oil Company. Si le site internet actuel du Moma cite « Mrs John D. Rockefeller Jr. », il se contente de la présenter en quelques mots comme « mécène des arts influente et progressiste5 », sans questionner ni l’origine de sa fortune, ni les motivations de ce geste. Or, s’inscrivant certes dans une tradition américaine de philanthropie culturelle depuis Carnegie, cette générosité n’est peut-être pas absolument gratuite et désintéressée. Est-ce un hasard si John D. Rockefeller Jr. crée la Fondation Rockefeller suite à divers scandales de corruption et de concurrence déloyale qui touchent la Standard Oil de son père6, suite aussi à une répression meurtrière de grévistes… ? Financer un musée n’est-il pas une façon d’embellir et de « racheter » une image par ailleurs entachée, d’obtenir une légitimation, une impunité et une reconnaissance sociale, par le biais d’une action louable visible au service de l’art et de la culture ?

Cette question pourrait aujourd’hui être posée face à la floraison de fondations privées de grands hommes d’affaires, à commencer par la Fondation Vuitton de Bernard Arnault… mais elle prend un relief tout particulier dans le cas d’industries pétrolières finançant des institutions muséales prestigieuses, dans un contexte de prise de conscience environnementale et de remise en cause des énergies fossiles. Depuis une dizaine d’années, une mobilisation grandissante venue d’Angleterre dénonce ces partenariats peu éthiques sous une forme singulière : l’art-activisme, soit des actions militantes qui s’inspirent des médiums de l’art contemporain et interviennent au sein même des espaces muséaux.

Des actions militantes pionnières : la naissance du mouvement Art Not Oil

Le débat, ou plutôt le combat, a été lancé dès le début des années 2000 par l’organisation britannique Rising Tide, créée à l’occasion de la COP6 de La Haye7 afin de mener des actions concrètes contre le réchauffement climatique, militant pour une transition écologique et surtout la fin de l’exploitation des énergies fossiles8. C’est dans ce cadre qu’émerge en 2004 le collectif Art Not Oil9: en réaction au mécénat du Portrait Award de la National Portrait Gallery par BP, le London Rising Tide ne se contente pas de déployer une banderole devant le musée, mais propose une exposition alternative « Greenwash or Us : the 1st Annual Exhibition of Resistance to Big Oil and the Corporate Hijacking of the Art», renouvelée en 2005 puis 2006 sous la forme d’une exposition dite « Art Not Oil » itinérante en Angleterre10. Le collectif participe en outre au concours du Portrait Award, y soumettant des œuvres provocatrices tel un portrait de Saddam Hussein, friend of BP11. En 2007-2008, le London Rising Tide s’attaque au Wildlife Photographer of the Year Award organisé par le Natural History Museum et sponsorisé par Shell : à des visites théâtralisées déguisés en animaux s’ajoute une campagne visuelle très virulente intitulée « Shell’s Wild Lie12 », qui dénonce l’aberrant mécénat de la compagnie pétrolière alors même que celle-ci a ravagé la faune et la flore du delta du Niger, et est accusée de complicité dans l’exécution du militant écologiste local Ken Saro-Wiwa13.

Ces actions pionnières du Rising Tide et de Art Not Oil, encore peu médiatisées, présentent déjà les traits qui caractérisent par la suite les mouvements de lutte contre l’argent du pétrole dans les musées : par le biais d’un art-activisme allant de l’affiche à l’œuvre d’art, de l’installation à la performance, il s’agit de pointer du doigt un soutien incongru, hypocrite et intéressé de la part de compagnies pétrolières avant tout motivées par un blanchiment – un greenwashing – de leur image et de leur argent. Si le but premier est d’alerter le grand public par des manifestations « chocs », l’objectif à terme est d’obtenir l’abandon de ces partenariats qui compromettent l’intégrité et l’impartialité des institutions muséales, finalement « achetées » et instrumentalisées comme caution par l’industrie du pétrole. Objectif atteint pour le Rising Tide puisqu’à l’issue de deux années de campagne, le Natural History Museum ne renouvelle pas le mécénat de Shell14.

Liberate Tate, six années d’art-activisme contre le mécénat de British Petroleum

Cette première victoire encourage Art Not Oil à poursuivre son combat en direction d’autres institutions culturelles, d’autant plus déterminé suite à la catastrophique marée noire causée en 2010 par BP dans le Golfe du Mexique15. Se forme alors un groupe spécifique issu d’Art Not Oil nommé Liberate Tate, qui va entreprendre six années de « creative disobedience against Tate until it drops its oil company funding16 » – en l’occurrence BP, mécène de la Tate depuis 1990.

Entre 2010 et 2016, Liberate Tate réalise à la Tate Modern et à la Tate Britain une quinzaine de performances de plus en plus médiatisées17. Photographiées, filmées et documentées sur leur site internet18, ces performances « to free art from oil » se revendiquent comme à la fois militantes et artistiques. Anonymes, le plus souvent vêtus et voilés de noir, entre une dizaine et une centaine de performeurs investissent le parvis, le hall d’entrée voire les salles du musée pour y délivrer un message explicite, plus transgressif et percutant qu’un tract : lancer de ballons noirs auxquels pendent des oiseaux et poissons morts19 ; bidons de pétrole estampillés BP déversés sur le parvis, et pluie de plumes qui s’y engluent20 ; dessin au sol d’un tournesol (logo de BP) avec des tubes de peinture au pétrole21 ; cérémonie pseudo-religieuse d’exorcisation de BP22; pétrole déversé goutte-à-goutte sur un corps nu recroquevillé23 ; bloc de glace apporté sur un brancard24; pale d’éolienne introduite dans le grand hall25 ; décompte à haute voix de l’évolution du taux de CO2 dans l’atmosphère au fil des siècles, et donc au fil des salles de la Tate Britain26 ; ou encore tatouage sur son propre corps de ce même taux selon son année de naissance27, inscrit définitivement sur la peau comme les dégâts écologiques le sont définitivement sur la planète.

Ces performances sont autant de réponses au directeur de la Tate Nicholas Serota, qui affirme : « The fact that BP had one major incident in 2010 does not mean we should not be taking support from them. […] You don’t abandon your friends because they have a temporary difficulty » tout en prétendant par ailleurs que « sustainability is a prime consideration throughout Tate’s work28 », justifiée par ses réductions de consommation d’énergie. Liberate Tate pointe l’incohérence du discours, soulignant l’antagonisme fondamental entre l’éthique de l’institution muséale et son « amitié » avec une firme coupable de crimes contre la planète et l’humanité, dont la Tate se rend de fait complice :

“An oil spill is one thing. Destruction of entire ecosystems, massive human rights abuses and millions of deaths from climate change is another thing altogether. BP’s ‘difficulty’ is not temporary; it is fundamental. BP is a climate criminal – pushing our civilization to the brink of destruction in pursuit of profit. [… ] BP and the Tate should not be friends. It is long past time for the Tate to abandon BP and renounce its complicity in their crimes29.”

Tate liberated, une victoire qui fait tache d’huile

Face aux pressions de cette campagne militante à l’écho médiatique croissant, la Tate finit par accepter de révéler, en 2015, la somme du mécénat de BP : 224 000 £ par an entre 1990 et 2006. Somme que déverse Liberate Tate dans l’escalier de la Tate Britain30 en billets « Bank of Tate » avec le sigle de BP couronnant le bâtiment de la Tate Modern, et les visages de Lord John Browne (ex-dirigeant de BP et président du board of trustees de la Tate) et Nicholas Serota (directeur de la Tate). Tant de petites coupures d’un argent sale – noir de pétrole – ainsi jetées puisque finalement ne valant rien : pour un budget de fonctionnement total de 92 millions de livres31, la contribution de BP s’avère bien maigre, loin de légitimer l’omniprésence du logo de l’entreprise sur les murs, et loin d’être indispensable financièrement. La victoire est proche pour Liberate Tate, qui obtient enfin en mars 2016 l’annonce officielle de la rupture du partenariat entre BP et la Tate. Le retentissement est international : du New York Times au Monde, les plus grands quotidiens étrangers se joignent au Guardian pour diffuser la nouvelle32 de cette « libération » de la Tate, qui fait tache d’huile.

Ce n’est cependant qu’une bataille gagnée sur tant d’autres encore à mener : le combat de Liberate Tate se poursuit en Angleterre à travers d’autres mouvements issus d’Art Not Oil, en particulier la troupe BP or not BP? née en 2012 et très active en 2015-2016 avec des actions similaires au British Museum, à la National Gallery et au Science Museum33. À la gênante légitimation sociale octroyée par ces mécénats s’ajoute le risque d’influences, de pressions voire d’intrusions des entreprises pétrolières au sein des discours et des choix muséaux, des acquisitions aux expositions, détournés au service de leurs propres intérêts. Ainsi en 2015, le mécénat de Shell au Science Museum est suspendu après la citation dans The Guardian d’un mail de Shell demandant explicitement de ne pas « susciter de débat susceptible de nuire à leurs activités », au sein d’une exposition consacrée au réchauffement climatique34 ! Suite à la révélation par Art Not Oil de documents similaires concernant notamment le British Museum, la Museums Association lance une enquête à partir de 201635 pour violation du « code of ethics for museums36 ».

Au-delà des frontières britanniques : de Liberate Tate à « Libérons le Louvre »

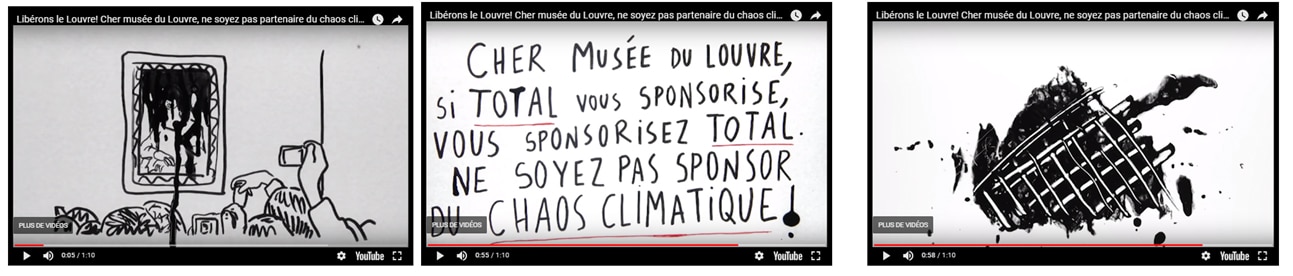

Depuis deux ans, le terrain d’action d’Art Not Oil s’étend aussi au-delà des frontières britanniques, s’unissant à d’autres organisations. La première initiative internationale37 a lieu fin 2015, à l’occasion de la COP21 à Paris, où elle prend pour cible le musée le plus visité du monde, le Musée du Louvre – qui bénéficie d’un mécénat de la compagnie pétrolière italienne Eni, mais surtout de la Fondation Total depuis 200038. Le 9 décembre 2015, plus d’une centaine de personnes se rassemblent devant la Pyramide et forment une barricade de parapluies noirs où l’on peut lire « Fossil Free Culture », tandis qu’un petit groupe d’ « art-activistes » déverse sous la Pyramide une substance semblable à du pétrole et y marche pieds nus, laissant leurs empreintes noires sur le marbre du musée39. Dix d’entre eux sont arrêtés40.

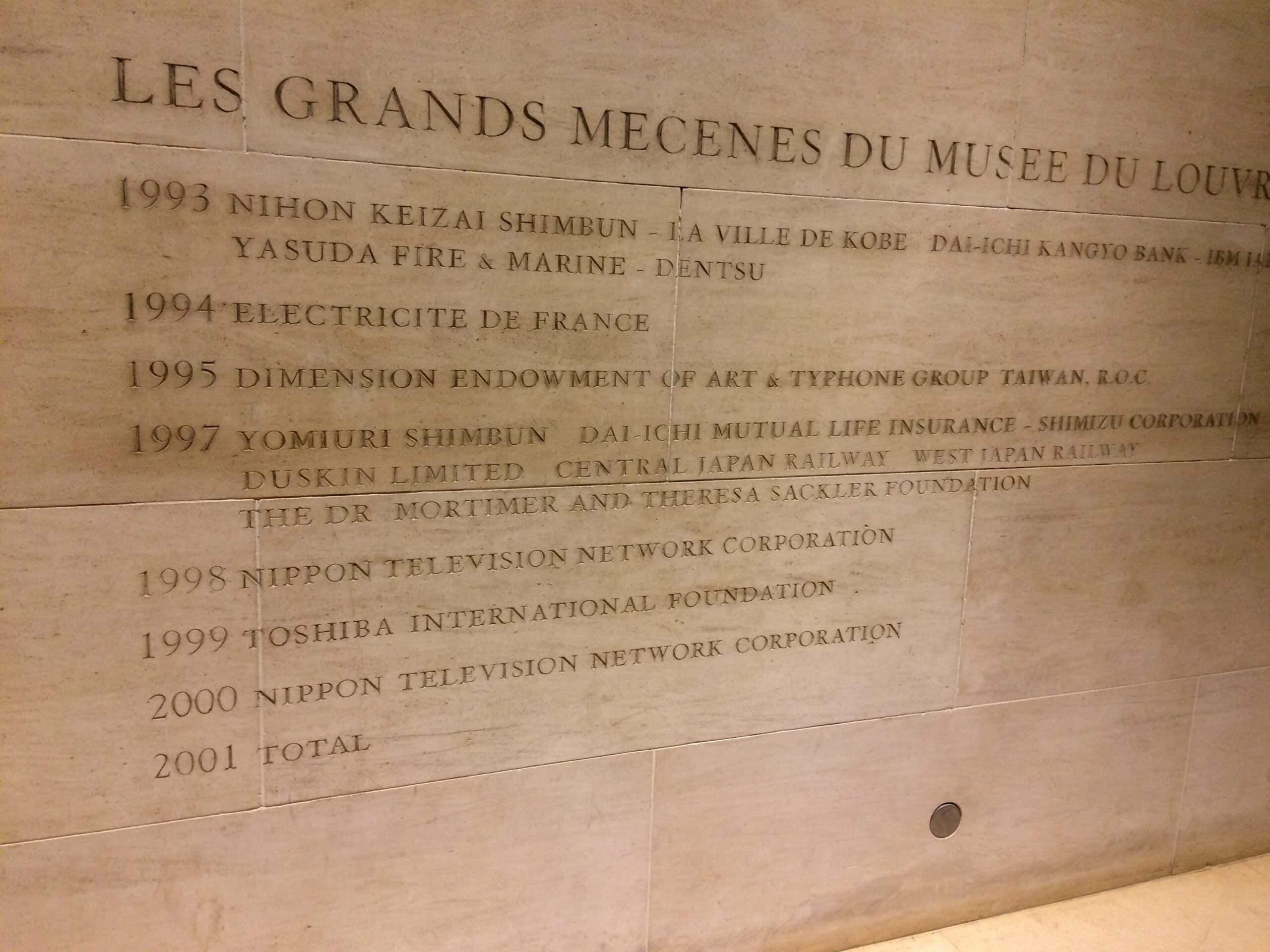

Cette action provoque en France une prise de conscience face à cette présence discrète, et peut-être un peu taboue, de géants pétroliers au sein des musées publics. Et pas n’importe lesquels : est-ce un hasard si Total finance au Louvre des expositions sur l’Égypte41 ou l’Arabie42, de même que la galerie des Arts de l’Islam43, ou encore le Musée du Quai Branly44 et l’Institut du Monde Arabe ? Sous couvert de « faire rayonner les grandes cultures du monde » dont elle se prétend « ambassadrice45 », la compagnie ne sert-elle pas ses propres intérêts économiques et géopolitiques, en s’impliquant stratégiquement dans la valorisation de territoires où elle est implantée pour ses activités pétrolières46 ? En outre, si les institutions publiques ont de plus en plus besoin de recourir aux subventions privées pour pallier un désengagement croissant de l’État, il est paradoxal de constater que les mécènes bénéficient en retour d’intéressantes déductions fiscales, compensées par l’État47… Enfin, alors que les producteurs d’armes et de tabac sont exclus d’office des mécénats « autorisés », est-il cohérent de tolérer en revanche l’or noir, et même de le célébrer comme « mécène exceptionnel48 », dans un musée qui conserve un patrimoine multimillénaire précisément mis en danger par l’exploitation des énergies fossiles ?

Soulevant ces paradoxes, et encouragé par la victoire de Liberate Tate, émerge début 2017 le collectif français « Libérons le Louvre49 », inscrit dans le programme « Zéro Fossile » de l’ONG 350.org50. Suite à la pétition lancée en janvier51, le collectif a multiplié ses actions tout au long de l’année 2017, sur le modèle de l’art-activisme de Liberate Tate : le 5 mars, une vingtaine de personnes vêtues de noir déposent leurs châles sous la Victoire de Samothrace, formant une marée noire symbolique sur les marches de l’escalier menant à la galerie d’Apollon et aux Arts de l’Islam sponsorisés par Total52 ; le 11 mai, un petit groupe chorégraphie un vol d’étourneaux dans la Cour Marly et y dépose des oiseaux noirs en origami53 ; le 21 mai, un pique-nique en noir est organisé aux Tuileries pour la Nuit des Musées54 ; pour les Journées du Patrimoine, une marée noire envahit les bassins qui entourent la pyramide55. Enfin, ce lundi 12 mars 2018, les art-activistes toujours en noir se sont allongés devant Le Radeau de la Méduse, bloquant l’une des salles les plus fréquentées du musée durant deux heures56. Bien que pour l’heure l’ampleur et la visibilité du mouvement restent limitées, et certainement entravées par le plan vigipirate et le tarif d’entrée57, ces performances bénéficient d’un écho médiatique significatif avec, outre un grand nombre de relais en ligne58, des articles notamment dans Le Monde59 et Libération60.

En conclusion

Des premières initiatives d’Art Not Oil en 2004 jusqu’à Liberate Tate et désormais Libérons le Louvre, la lutte contre le pétrole au musée s’est déployée ces dix dernières années à travers des collectifs d’activistes recourant aux pratiques artistiques les plus contemporaines pour dénoncer in situ l’incompatibilité fondamentale des relations entre institutions muséales et entreprises pétrolières. À travers la performance, l’installation, le happening, le body-art, ces militants allient le geste à la parole dans des actions ponctuelles mais frappantes, où la couleur et substance noire est au centre – noir du pétrole, mais aussi de la menace, de la mort et du deuil. Leur efficacité tient à leur cohérence formelle immédiatement porteuse de sens, avec un message finalement plus percutant qu’une simple banderole, et à leur fort impact médiatique, via nombre de vidéos et photographies relayées en ligne. Face à des flux financiers incernables pour servir les intérêts peu transparents de quelques-uns, cette implication collective, concrète et humaine au sein même du lieu muséal rend ainsi visible et matérielle la réalité taboue des mécènes pétroliers, seulement présents à travers leurs logos sur marbre blanc.

Loin d’être simpliste, l’argumentation considère toute la complexité de ces interrelations, et met en lumière leur dissymétrie : contre une croyance candide en la générosité philanthrope et gratuite des grands groupes pétroliers, les militants montrent que ces derniers ont en fait bien plus à « gagner » que le musée dans cet échange de services. Certes, le musée reçoit une aide financière, qui vient compenser une baisse des subventions publiques, mais son montant – peu élevé dans le cas de la Tate, pour l’heure inconnu pour le Louvre – justifie-t-il réellement toutes les contreparties ? S’associer à ces industries, les présenter comme « mécènes exceptionnels » œuvrant pour « un monde plus beau, plus juste, plus responsable61 », graver leurs noms sur les murs d’une institution culturelle prestigieuse internationalement renommée et visitée, revient à banaliser et même légitimer leurs activités62 en acceptant de cautionner un discours hypocrite : n’est-il pas aberrant que le lieu par excellence de préservation et de valorisation d’un patrimoine de l’humanité affiche son soutien63 à des entreprises qui par ailleurs menacent ce patrimoine naturel et culturel64 ? La compagnie pétrolière y gagne non seulement une « bonne conscience » mais une reconnaissance sociale et même une vitrine de promotion, embellissant son image, tandis qu’elle en retire des avantages fiscaux voire un soft-power au service de ses propres intérêts stratégiques, géopolitiques et économiques – avec un risque d’influences et de pressions65 subies par l’institution…

Autant de tensions problématiques qui questionnent les missions culturelles, éthiques et sociales du musée, plus encore lorsqu’il s’agit d’une institution publique dans un contexte de prise de conscience environnementale accrue. Pour l’heure, le directeur du Louvre a répondu aux sollicitations par une fin de non-recevoir, arguant d’un « soutien financier décisif » de Total pour « un nombre important de dispositifs, de projets et de programmes majeurs », et ce « sans intervenir dans les choix artistiques du musée66 », refusant toutefois de communiquer le montant du mécénat. Mais suite aux victoires remportées au Natural History Museum, au Science Museum puis à la Tate, les art-activistes sont confiants et déterminés : là aussi, « S’il le faut nous reviendrons pendant six ans67 », affirme Libérons le Louvre. Affaires à suivre…

Par Maïlys Liautard.

Sources et prolongements :

Sites institutionnels :

- Site du Moma : https://www.moma.org/about/who-we-are/moma-history

- Site de la Tate : http://www.tate.org.uk/

- Site de la Museums Association : https://www.museumsassociation.org/ethics/code-of-ethics

- Site du Louvre : http://www.louvre.fr/meceneentreprises/mecenes-exceptionnels

- site du Ministère de la Culture : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/mecenat-islam.html

- Site de Total et de la Fondation Total : https://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/20090305-fondation-total-mecene-exposition-portes-ciel et http://fondation.total/fr/missions/faire-rayonner-les-cultures-et-le-patrimoine

- Site du Musée du Quai Branly : http://www.quaibranly.fr/fr/soutenir/vous-etes-une/entreprise-fondation/merci-a-ceux-qui-nous-soutiennent/fondation-dentreprise-total/

Site des collectifs activistes :

- Site de Rising Tide : https://risingtide.org.uk/

- Site d’Art Not Oil : http://www.artnotoil.org.uk/

- Site de Liberate Tate : http://www.liberatetate.org.uk/

- Site de BP or not BP ? : https://bp-or-not-bp.org/

- Site de 350.org : https://350.org/science/

- Site de Go Fossil Free : https://gofossilfree.org/fr/a-propos/

- Site de Libérons le Louvre : https://gofossilfree.org/fr/louvre/

et Page Facebook : https://www.facebook.com/LiberonsleLouvre/

Articles de presse en ligne, par ordre chronologique de parution :

« Art collective Liberate Tate uses Arctic ice to protest at gallery’s BP sponsorship », Independent, 16 janvier 2012, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/art-collective-liberate-tate-uses-arctic-ice-to-protest-at-gallerys-bp-sponsorship-6290448.html

« Protesters take 16-metre wind turbine blade to Tate Modern », The Guardian, 7 juillet 2012, https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/jul/07/protesters-turbine-blade-tate-modern

« Tate and oil : does the art world need to come clean about sponsorship ? », The Guardian, 8 octobre 2014, https://www.theguardian.com/culture/2014/oct/08/tate-bp-sponsorship-arts-funding

« Shell sought to influence direction of Science Museum climate programme », The Guardian, 31 mai 2015 : https://www.theguardian.com/business/2015/may/31/shell-sought-influence-direction-science-museum-climate-programme

« Activists arrested in Louvre oil protests », The Guardian, 9 décembre 2015 : https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/09/activists-arrested-in-louvre-oil-protests

« BP to end Tate sponsorship after 26 years », The Guardian, 11 mars 2016 : https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/11/bp-to-end-tate-sponsorship-climate-protests

« BP to End Sponsorshi of Tate Museums », New York Times, 11 mars 2016 : https://www.nytimes.com/2016/03/12/business/energy-environment/bp-to-end-sponsorship-of-tate-museums.html

« Liberate Tate’s six-year campaign to end BP’s art gallery sponsorship – in pictures », The Guardian, 19 mars 2016 : https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/mar/19/liberate-tates-six-year-campaign-to-end-bps-art-gallery-sponsorship-in-pictures

« L’argent du pétrole fait tâche dans les musées », article du Monde le 22 mars 2016 : http://www.lemonde.fr/arts/article/2016/03/22/l-argent-du-petrole-fait-tache-dans-les-musees_4888049_1655012.html

« Museums face ethics investication over influence of sponsor BP », The Guardian, 29 avril 2016 : https://www.theguardian.com/culture/2016/apr/29/museums-ethics-investigation-influence-sponsor-bp-british-museum

Jade Lindgaard, « Le musée du Louvre appelé à « se libérer » de l’argent du pétrole », Mediapart, 13 janvier 2017 : https://www.mediapart.fr/journal/economie/130117/le-musee-du-louvre-appele-se-liberer-de-l-argent-du-petrole

Olivier Petitjean, « Le Louvre et les grands musées sont-ils sous l’influence de l’industrie pétrolière », Observatoire des multinationales, 13 janvier 2017 : https://multinationales.org/Les-Louvre-et-les-grands-musees-sous-l-influence-de-l-industrie-petroliere

Marina Fabre, « Energies fossiles : le Louvre appelé à boycotter Total », article sur novethic.fr, 16 janvier 2017 : http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/energies-fossiles-le-louvre-appele-a-boycotter-total-144251.html

Caroline Châtelet, « Energies fossiles : contre l’art Total au Louvre », article sur regards.fr, 17 janvier 2017 : http://www.regards.fr/web/article/energies-fossiles-contre-l-art-total-au-louvre

Zhifan Liu, « Climat : « Marée noire » Au Louvre pour dénoncer le mécénat de Total », Libération, 5 mars 2017 : http://www.liberation.fr/planete/2017/03/05/climat-maree-noire-au-louvre-pour-denoncer-le-mecenat-de-total_1553428

Clémence Dubois, « Le mécène Total n’a pas sa place dans les galeries du Louvre », Huffington Post, 26 mai 2017 : http://www.huffingtonpost.fr/clemence-dubois/le-mecene-total-na-pas-sa-place-dans-les-galeries-du-louvre_a_22110943/

Olivier Petitjean, « En Iran, le Louvre se fait à nouveau le VRP des multinationales françaises », Observatoire des multinationales, 7 mars 2018 : http://multinationales.org/En-Iran-le-Louvre-se-fait-a-nouveau-le-VRP-des-multinationales-francaises

« Des militants écologistes au Louvre pour protester contre le mécène total », Le Monde, 12 mars 2018 : http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/12/des-militants-ecologistes-au-louvre-pour-protester-contre-le-mecene-total_5269683_3244.html

Liberate Tate, Platform, Art Not Oil, Not If but When: Culture Beyond Oil, 2011, en ligne : http://platformlondon.org/2011/11/27/read-online-now-not-if-but-when-culture-beyond-oil/

13 Ken Saro-Wiwa était un écrivain et producteur nigérian, militant écologiste leader de campagnes non-violentes pour la défense du peuple Ogoni et contre les dégâts écologiques commis par les compagnies pétrolières, en particulier Shell, dans le delta du Niger. Quelques mois après la réception du Prix Nobel alternatif en 1994, il est arrêté par le gouvernement nigérian, et suite à un procès dénoncé par les organisations internationales de défense des droits de l’homme, il est condamné à la pendaison en 1995. Shell est accusé de complicité dans cette exécution, et préfèrera verser 15 millions de dollars à la justice américaine pour régler le litige et éviter le procès. Voir l’article du Figaro du 9 juin 2009, « Militants tués au Nigeria : Shell paie pour éviter le procès » : http://www.lefigaro.fr/international/2009/06/09/01003-20090609ARTFIG00534-militants-tues-au-nigeria-shell-paie-pour-eviter-le-proces-.php . Voir le site du Goldman Prize pour l’environnement décerné à Ken Saro-Wiwa en 1995 : http://www.goldmanprize.org/recipient/ken-saro-wiwa/

17 Par exemple dans The Guardian, the Independent… entre autres : « Art collective Liberate Tate uses Arctic ice to protest at gallery’s BP sponsorship », article de l’Independent du 16 janvier 2012, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/art-collective-liberate-tate-uses-arctic-ice-to-protest-at-gallerys-bp-sponsorship-6290448.html« Protesters take 16-metre wind turbine blade to Tate Modern », article du Guardian le 7 juillet 2012, https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/jul/07/protesters-turbine-blade-tate-modern« Tate and oil : does the art world need to come clean about sponsorship ? », article du Guardian le 8 octobre 2014, https://www.theguardian.com/culture/2014/oct/08/tate-bp-sponsorship-arts-funding

18 Site de Liberate Tate : http://www.liberatetate.org.uk/about/ On y trouve toutes les photographies des performances réalisées par Liberate Tate à partir de 2010.

19 « Dead in the Water », Tate Modern, 2010, http://www.liberatetate.org.uk/performances/dead-in-the-water-2010/

20 « Licence to Spill », Tate Britain, 2010, http://www.liberatetate.org.uk/performances/licence-to-spill-june-2010/

21 « Sunflower », Tate Modern, 2010, http://www.liberatetate.org.uk/performances/sunflower-september-2010/

22 « Exorcism of BP », Tate Modern, 2011, http://www.liberatetate.org.uk/performances/the-exorcism-of-bp-july-2011/

23 « Human Cost », Tate Britain, 2011, http://www.liberatetate.org.uk/performances/human-cost-april-2011/

24 « Floe Piece », Tate Modern, 2012, http://www.liberatetate.org.uk/performances/floe-piece/

25 « The Gift », Tate Modern, 2012, http://www.liberatetate.org.uk/performances/the-gift/

26 « Parts per million », Tate Britain, 2013, http://www.liberatetate.org.uk/performances/parts-per-million-november-2013/

27 « Birthmark », Tate Britain, 2015, http://www.liberatetate.org.uk/birthmark/

28 D’après http://www.liberatetate.org.uk/performances/sunflower-september-2010/ . Et « Art collective Liberate Tate uses Arctic ice to protest at gallery’s BP sponsorship », article de l’Independent du 16 janvier 2012, op.cit.

29 D’après http://www.liberatetate.org.uk/performances/sunflower-september-2010/