Le 1er décembre dernier, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a pris ses fonctions de Président des États-Unis mexicains. Élu sur une plateforme anti-néolibérale de lutte contre les inégalités et de défense de la souveraineté mexicaine, il hérite d’un pays aux fractures multiples léguées par deux siècles d’une histoire marquée par les guerres civiles, les ingérences et une conflictualité endémique. A l’heure où, pourtant, le néolibéralisme revient globalement en force en Amérique latine, appuyé par Washington, retour sur l’histoire politique d’un peuple plusieurs fois privé du contrôle de son destin, qui attend d’AMLO qu’il mène à bien la « quatrième transformation » du Mexique.

Il est impossible de comprendre les défis que doit affronter le gouvernement d’AMLO sans remonter à l’aube du XIXème siècle, à l’époque où le Mexique acquiert son indépendance.

Les fractures ouvertes par l’indépendance

Le soir du 15 septembre 1810, Miguel Hidalgo, un prêtre de la paroisse de Dolores sonne les cloches de son église pour appeler à l’insurrection contre le gouvernement de Joseph Bonaparte, devenu roi d’Espagne deux ans plus tôt. Il venait sans le savoir de déclencher la guerre d’indépendance. Celle-ci est finalement proclamée onze ans plus tard par le traité de Córdoba, qui consacre la « première transformation » du pays.

S’ouvre alors un conflit entre libéraux et républicains d’une part, imprégnés de l’esprit des Lumières, et conservateurs d’autre part, attachés au legs de l’Église catholique. Les premiers finissent par l’emporter, et la République est proclamée quelques mois plus tard. Ce conflit entre libéraux et conservateurs devient un clivage structurant, que l’on retrouvera tout au long de l’histoire mexicaine, et qui se manifeste encore aujourd’hui, par exemple autour des débats comme celui sur l’interruption volontaire de grossesse. Jusqu’en 1855, le pays connaît une très forte instabilité : les libéraux et les conservateurs mènent une lutte acharnée, les guerres civiles et les coups d’États se succèdent tandis que plusieurs États déclarent la sécession : le Guatemala, le Honduras ou le Texas.

« Cet épisode fait du Mexique un territoire périphérique à côté du géant étasunien. Un statut de subordination dont, aujourd’hui encore, il n’est pas sorti. »

Ce chaos inquiète les puissances européennes, le pays ne remboursant plus sa dette. Ainsi, Louis-Philippe met en place un blocus sur le port de Veracruz dans l’épisode de la “guerre des pâtisseries ». De même, les États-Unis d’Amérique qui veulent annexer le Texas déclarent la guerre au Mexique et s’emparent finalement en 1848 des actuels États de l’Arizona, du Colorado, de la Californie, du Nevada, du Nouveau-Mexique, du Texas et de l’Utah. Cet épisode fait du Mexique un territoire périphérique à côté du géant étasunien. Un statut de subordination dont, aujourd’hui encore, il n’est pas sorti.

L’année 1855 marque une victoire décisive pour les libéraux ; elle ouvre la voie à un processus qui aboutit à la « seconde transformation » du pays. Le gouvernement conservateur en place est renversé, une Constituante est convoquée, les juridictions ecclésiastiques et militaires sont abolies, une partie des biens du clergé est redistribuée et les Jésuites sont bannis.

En 1858, Benito Juárez devient Président du pays après avoir proclamé la nouvelle Constitution. Mais très vite, il doit faire face à l’hostilité des conservateurs qui déclenchent une nouvelle guerre civile : c’est la « guerre de la Réforme », qui dure trois ans. Juárez parvient à l’emporter et impulse les « Lois de Réforme », qui sont à la base de l’État mexicain moderne. Issu d’une famille pauvre d’indigènes, franc-maçon profondément attaché aux idées des Lumières, il nationalise les biens du clergé, institue le mariage civil et la liberté de culte et sécularise les hôpitaux.

La guerre civile ayant durablement déstabilisé l’économie du pays, Juárez choisit de suspendre le paiement de la dette extérieure en 1861. Ceci servira de prétexte à Napoléon III pour engager l’expédition du Mexique aux côtés des Anglais et des Espagnols. Si ces deux derniers se retirent rapidement, la Convention de Soledad ayant permise un accord sur la dette, le premier décide de poursuivre le conflit. Son objectif est d’instaurer un Empire catholique favorable aux Français pour contrebalancer le poids des États-Unis protestants. Il place sur le trône un Habsbourg, Maximilien, finalement renversé et fusillé en 1867. Juárez reprendra alors le pouvoir jusqu’en 1872 et continuera sa politique de réformes, opérant ainsi la “deuxième transformation » du Mexique.

Quatre ans plus tard, en 1876, l’ancien rival de Juárez, le Général Porfirio Díaz, réussit un coup d’État, marquant le début de 34 ans de dictature. Si le « Porfiriat » assure au pays une certaine prospérité, elle ne se fait qu’au profit d’une petite minorité : ainsi, au crépuscule de son régime, 97% des paysans ne possèdent aucune terre. Il met un terme à la liberté de la presse tout en récompensant la « presse jaune », sensationnaliste et fidèle au régime. Il persécute ses opposants politiques et écrase les révoltes indigènes. L’historien Leslie Manigat décrira le Porfiriat comme « une immense entreprise d’exploitation et d’aliénation ». En 1910, le Caudillo annonce vouloir se présenter pour un dixième mandat. En réaction, un jeune démocrate, Francisco Madero, annonce également sa candidature : arrêté, il s’échappe aux États-Unis, d’où il s’emploie à organiser le renversement de Díaz.

Le 20 novembre 1910, une insurrection dirigée contre Díaz commence dans le Nord du pays et s’étend au Sud avec le soulèvement du révolutionnaire Emiliano Zapata, à la tête d’un mouvement en faveur de la restitution des terres aux paysans. C’est le point de départ de la “troisième transformation », qui fait chuter Díaz et débouche sur une période de conflictualité structurelle. Face à la contestation, Díaz démissionne et s’exile à Paris en mai 1911. Madero, « l’apôtre de la Révolution », est élu à la magistrature suprême mais sera assassiné moins de deux ans plus tard, lorsque le général Victoriano Huerta mènera un coup d’État en février 1913. Le nouveau Président doit alors faire face à de multiples fronts d’oppositions armés, dans un pays à la conflictualité endémique : des héritiers de Juárez aux continuateurs de Madero, sans oublier les partisans de Zapata. Si ces trois factions parviennent à faire tomber Huerta en juillet 1914, leurs divisions apparaissent néanmoins rapidement : une nouvelle période de guerre civile s’ouvre, dont l’un des enjeux structurants sera la propriété des terres. Cette période va marquer l’histoire du Mexique en profondeur. Aujourd’hui encore, les “zapatistes” du Chiapas revendiquent l’héritage d’Emiliano Zapata et l’autonomie par rapport au gouvernement mexicain.

Si l’exécutif contrôle à peu près tout le Mexique dès 1920, le pays est pourtant loin d’être pacifié. En 1926 éclate ainsi la guerre des Cristeros : des milices chrétiennes conservatrices, réunies dans la Ligue nationale pour la défense de la liberté religieuse et soutenues par Rome, se soulèvent contre le président Plutarco Calles et parviennent à lever 50 000 hommes, déclenchant des affrontements sanglants qui vont durer jusqu’en juin 1929.

Le Parti de la révolution institutionnelle : de l’héritage révolutionnaire à l’usure du pouvoir

Trois mois plus tôt cette année-là, en mars, Calles tournait une nouvelle page de l’histoire du Mexique en fondant le Parti national révolutionnaire avec le soutien des communistes. Celui-ci deviendra en 1946 le Parti de la révolution institutionnelle (PRI). Comme nous allons le voir, c’est ce parti qui demeure au pouvoir de façon continue de 1929 à 2000. Tout commence comme dans un rêve : le nouveau parti s’inscrit dans l’héritage révolutionnaire, et promeut une idéologie nationaliste teintée de marxisme. Il poursuit ainsi la « troisième transformation » ouverte par la Révolution mexicaine de 1910 : assainissement des finances publiques, construction de routes, barrages et chemins de fer, forte politique d’alphabétisation, distribution massive de bourses universitaires, création de mutuelles ouvrières, révision de la fiscalité, mise en place du salaire minimum et légalisation du divorce… De même, sur le plan international, le Mexique choisit avant l’heure une politique de non-alignement et est l’un des premiers États souverain à reconnaître l’Union soviétique.

Cette politique d’inspiration socialiste prend un tournant plus radical en 1934, lorsque Lázaro Cárdenas accède au pouvoir. Celui-ci poursuit la répartition des terres, renforce considérablement le financement des écoles, mène une politique en faveur des indigènes et nationalise l’industrie pétrolière qui appartenait pour l’essentiel à des entreprises étasuniennes.

« La propagande politique doit utiliser tous les moyens de communication (…), Ainsi nous pourrons concevoir un monde dominé par une tyrannie invisible qui adoptera la forme extérieure d’un gouvernement démocratique »

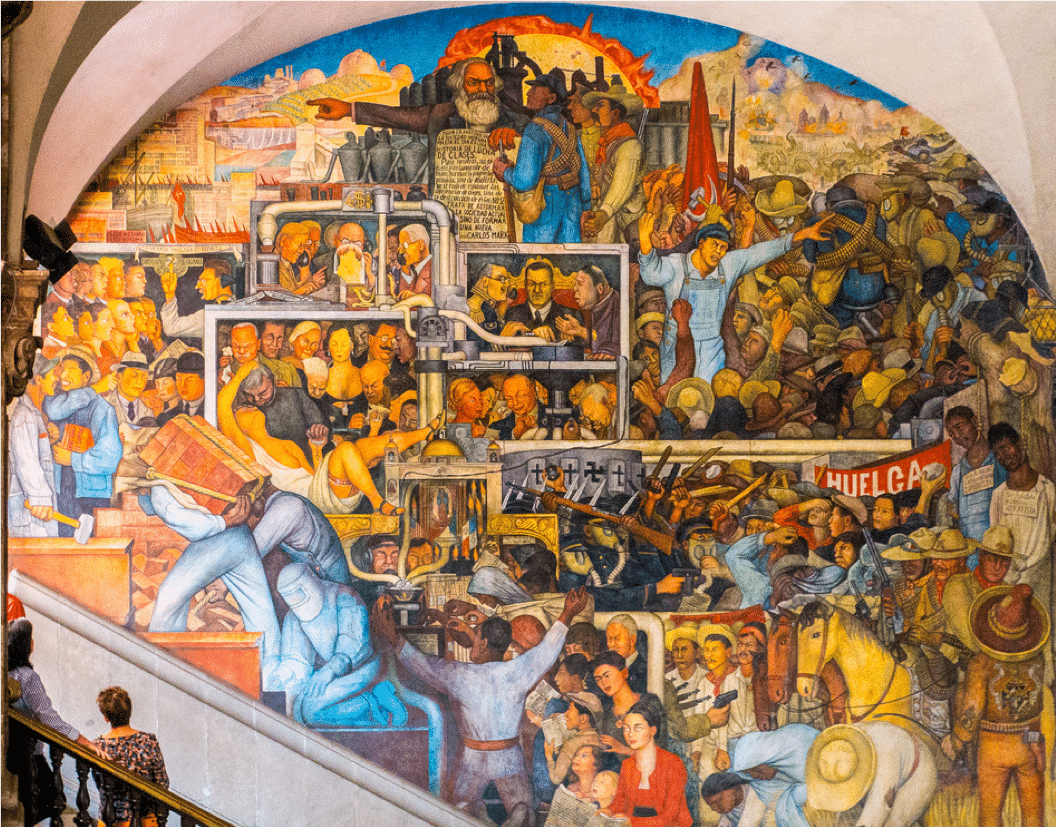

Le pays connaît un boom économique, l’industrialisation explose et le taux de croissance annuelle dépasse les 5%. Le Mexique est le seul pays avec l’Union soviétique à soutenir ouvertement la République espagnole, dont elle accueille 20.000 réfugiés. Autre réfugié célèbre accueilli par Cárdenas : Léon Trotski, qui s’installera chez Frida Kahlo, tandis que l’époux de cette dernière, Diego Rivera, peindra Marx sur les murs du palais présidentiel tel Moïse apportant les tables de la loi.

C’est à partir de 1940 que le rêve s’assombrit, le nouveau Président Avila Camacho opérant alors un virage conservateur que suivront ses successeurs : les programmes sociaux et de redistribution des terres se ralentissent, et le parti se coupe peu à peu de sa base, notamment syndicale. Même si jusqu’aux années 80 on compte encore quelques réformes progressistes, comme la légalisation du vote des femmes ou la gratuité des livres scolaires fournis par un monopole d’État, un fonctionnement politique de plus en plus clientéliste et de moins en moins démocratique se met en place. Le Président nomme son successeur en Conseil des ministres en le pointant du doigt, son élection avec un score tournant autour des 90% n’étant plus qu’une formalité. Une archive de la police secrète, ouverte en 2000, révèle ainsi la stratégie du PRI, devenu de facto parti unique : « La propagande politique doit utiliser tous les moyens de communication – les mots écrits pour les lettrés, les images graphiques, les utilisations audiovisuelles de la radio, de la télévision et du cinéma pour les moins instruits – [ainsi] nous pourrons concevoir un monde dominé par une tyrannie invisible qui adoptera la forme extérieure d’un gouvernement démocratique »[1]. La répression de l’opposition, de plus en plus féroce, atteint son paroxysme en 1968 lorsque, à quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Mexico, les révoltes étudiantes sont écrasées dans le sang. Bilan : entre 200 et 300 morts.

Le cauchemar se poursuit avec l’arrivée au pouvoir de Miguel de la Madrid en 1982. A l’image du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, le Mexique effectue un brusque virage néolibéral. La libéralisation du commerce engendre une baisse marquée de la production nationale, causée par la hausse des importations. Le chômage explose, les subventions agricoles sont fortement réduites, et le pouvoir d’achat baisse de 50% en trois ans. De corrompu, le parti passe à mafieux, s’appuyant toujours davantage sur des milices pour imposer son hégémonie, milices qui deviendront les cartels d’aujourd’hui .

En 1988, un dissident de l’aile la plus radicale du PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, fils de l’ancien Président, se présente à l’élection présidentielle face au dauphin de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. C’est ce dernier qui est déclaré élu malgré de nombreuses fraudes : notamment le système informatique de la commission électorale tombé mystérieusement en panne, et le recomptage des bulletins rendu impossible par l’incendie « accidentel » du Parlement où ils étaient stockés… Cette élection volée mène à la création du Parti de la Révolution Démocratique (PRD), où l’on compte déjà parmi les fondateurs un certain Andrés Manuel López Obrador. Salinas de Gortari, quant à lui, poursuit l’œuvre de son prédécesseur en ratifiant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), faisant du Mexique un véritable protectorat étasunien, et en abrogeant l’article de la Constitution qui prévoyait la réforme agraire. De même, il privatise à tout va : c’est d’abord la compagnie de télécom, qui permettra à l’homme d’affaire Carlos Slim d’être aujourd’hui à la tête d’une fortune de 70 milliards de dollars, qui est dénationalisée ; viennent ensuite la compagnie aérienne, les autoroutes, les mines, les aéroports… Durant un an, une institution de crédit est privatisée en moyenne tous les vingt jours.

Si cette politique permet dans un premier temps une reprise relative de la croissance, elle se fait au détriment de millions de Mexicains qui sombrent très vite dans la misère la plus insupportable. La massification de la pauvreté se double de l’expansion d’une classe hyper-riche qui se concentre dans des oligopoles, engendrant ainsi toujours plus de corruption et de clientélisme. Autre corollaire de ce processus : l’émergence de deux groupes médiatiques hégémoniques, totalement soumis au pouvoir.

Le 1er janvier 1994, en réaction à l’ALENA et le jour même de son adoption, l’Armée zapatiste de libération nationale se soulève dans le Chiapas, la région la plus pauvre du pays. Après douze jours de guerre, le gouvernement fini par concéder un cessez-le-feu sous la pression internationale : depuis lors, les héritiers de Zapata, représentant de la cause indigène, construisent un modèle qui leur est propre, résolument anti-néolibéral, pacifiste, et d’inspiration anarcho-libertaire.

Cette même année 1994, vingt jours après avoir été élu sur le slogan « Pour le bien être de ta famille », le nouveau Président Ernesto Zedillo organise une dévaluation du peso de 200%. Le peso perd les deux-tiers de sa valeur par rapport au dollar étasunien, engendrant un retrait massif des capitaux et une grave crise économique qui fait chuter le PIB de 7%. Fort de son expérience, Zedillo finit sa carrière à l’ONU où il est chargé de programmes liés au financement de pays en voie de développement.

La fin de l’hégémonie du PRI et la fausse alternance

Le fort mécontentement populaire met fin à l’hégémonie du PRI en 2000. Pour la première fois depuis 1929, l’opposition parvient au pouvoir. Et quelle opposition : il s’agit du Parti action nationale (PAN) représenté par le conservateur Vicente Fox, ancien dirigeant de la filiale mexicaine de l’entreprise Coca-Cola. Son mandat se résume à prétexter la lutte contre la corruption pour faire enfermer – pas toujours sous de faux motifs – quelques opposants du PRI tout en s’enrichissant sur les deniers de l’État, et à expliquer que les migrants mexicains aux États-Unis sont contraints d’accepter des emplois dont « même les Noirs ne veulent pas ».

« Actuellement, la guerre contre la drogue au Mexique est considérée comme le deuxième conflit le plus meurtrier au monde après le conflit syrien. Elle a déjà causé au moins 200 000 morts et 30 000 disparus »

En 2006, l’élection présidentielle voit s’affronter le dauphin de Fox, Felipe Calderón, et Andrés Manuel López Obrador, candidat du PRD et ancien maire de Mexico. La campagne de Calderón consiste à multiplier les insultes à l’égard d’AMLO, le décrivant comme un dangereux communiste qui ne serait que « démagogie, populisme et fausses promesses ». Le joyeux Calderón remporte finalement l’élection avec 0,58% des voix d’avance sur AMLO. 9% des votes sont remis en question et les suspicions de bourrage d’urnes semblent difficilement contestables, mais la Constitution n’est pas respectée. Bien entendu, avant même que son élection soit proclamée, l’Empire étasunien et ses pays satellites s’empressent de féliciter « le vainqueur ».

La colère gronde. Il s’agit maintenant pour Calderón de faire oublier cette élection pour le moins remise en cause. Quoi de mieux qu’une guerre ? Après les quelques déclarations anti-avortement et les privatisations d’usage, Calderón décide de lancer la guerre contre la drogue. Cette guerre, que le gouvernement d’AMLO cherche aujourd’hui à éteindre, a déjà causé au moins 200.000 morts et 30.000 disparus. Actuellement, la guerre contre la drogue au Mexique est considérée comme le deuxième conflit le plus meurtrier au monde après le conflit syrien.

Le succès de l’entreprise est plus que médiocre. Si des dizaines de milliers de narco-traficants ont été arrêtés, les cartels, eux, n’ont pas disparus. Leur déstabilisation a engendré une explosion de la violence puisqu’ils se battent désormais entre eux pour le contrôle des territoires. Ils se sont restructurés, devenant plus nombreux et plus petits, encore plus difficile à déceler donc, et à combattre. Surtout, ils ont continué leur collaboration avec les barons politiques locaux et l’exécutif. Ainsi, le ministre de la Sécurité publique de Calderón est fortement contesté durant son mandat pour ses probables liens avec les narco-traficants – en 2018, « El Chapo » révèlera d’ailleurs lors de son procès avoir envoyé des millions de dollars au chef de l’État -. Enfin, la guerre contre la drogue permet également la militarisation du pays : celle-ci est aujourd’hui accusée de multiples assassinats, féminicides et autres violations des droits de l’Homme.

Après avoir transformé son pays en remake du jeu vidéo GTA et fait passer le taux de pauvreté de 43 à 46%, Calderón cède sa place en 2012 au fringant Enrique Peña Nieto, marquant le retour du PRI au pouvoir. Cheveux gominés et look de gendre idéal : l’ancien avocat ressemble davantage à un acteur de telenovela – il a d’ailleurs épousé une star du genre – qu’à un chef d’État.

Vendu comme un produit marketing par les médias mexicains, soutenu par les oligarchies, Peña Nieto se présente comme le candidat d’un PRI « qui a changé », ne promettant que transparence, réformes et vertu. Son mandat s’avère être une accumulation de scandales de corruption : villa à 7 millions pour sa femme, des dizaines de gouverneurs du parti corrompus, mise en cause de liens avec l’évasion « del Chapo », quasi-totalité des marchés publics attribués en échange de pots de vin, construction de différents hôpitaux mais matériel médical transféré d’une inauguration à l’autre, si bien qu’aucun n’est utilisable…

Avec Peña Nieto, la guerre contre la drogue continue et, avec elle, son lot d’exactions et de barbarie. La tristement célèbre affaire des étudiants d’Ayotzinapa reste la plus emblématique du sextennat : en 2014, 43 étudiants partent du Guerrero, au Sud-Ouest du pays, pour aller manifester dans la capitale. Arrêtés, ils sont livrés à un cartel de drogue par la police à la demande des autorités locales : ils seront assassinés, et leurs corps brulés dans une décharge. Toujours sous le mandat de Peña Nieto, la situation des journalistes devient l’une des pires au monde : 2000 journalistes sont agressés et 41 assassinés, le plus souvent par la police ou des milices proches du pouvoir, et une grande partie d’entre eux sont mis sous écoute par l’exécutif. Le New York Times a révélé que ce ne seraient pas moins de deux milliards de dollars qui auraient été consacrés à acheter les médias durant son sextennat. Quant au nombre d’assassinat, il aura augmenté de 58%. Sur le plan économique, le taux de croissance du pays a baissé, le taux de pauvreté est passé à 53,2% en 2014 et les quatre plus grosses fortunes du pays ont vu leur capital représenter 10% du PIB. Enfin, Peña Nieto aura osé transgresser un tabou absolu de la politique mexicaine en ouvrant le secteur pétrolier à la privatisation, pourtant nationalisé depuis 1938. Résultat : la production est passée de 2482 millions de barils par jour en 2013 à 1986 millions de barils par jour en 2017 (soit une baisse de 20%), un épisode largement perçu comme une preuve de la soumission de Peña Nieto aux multinationales étasuniennes.

Devenu le Président le plus haï de toute l’histoire du Mexique, il semble bien que le mandat de Peña Nieto ait vacciné les Mexicains contre le PRI pour un certain temps. Ayant épuisé la cartouche conservatrice que représentait le PAN, les oligarchies n’ont cette fois pu empêcher AMLO de parvenir au pouvoir. Malgré les mises en garde contre le bolchévique « Andreï Manuelovitch », contre la « marionnette de Moscou », malgré la promesse d’une situation « à la vénézuélienne » au Mexique, AMLO a finalement été élu le 1er juillet 2018 avec 53,2% des voix au premier tour. Ayant pris ses fonctions le 1er décembre dernier, le nouveau Président doit maintenant relever un pays au bord de l’effondrement : les réformes seront longues à effectuer. Ingérences étasuniennes, corruption endémique, 5ème colonne des cartels et de l’Église : AMLO hérite de toutes les fractures léguées par l’histoire mexicaine. Néanmoins, peut-être hérite-t-il aussi de cette volonté populaire dans laquelle les trois premières « transformations » du Mexique ont trouvé leur origine.

[1] Archives générales de la nation (AGN), fonds de la direction générale de recherches politiques et sociales (DGIPS), boîte 2998/A.