Comment les fers de lance de la lutte contre l’État islamique ont-ils pu être abandonnés à leur sort ? Posée de cette manière, la question ne permet pas de comprendre la manière dont la question kurde s’insère dans les agendas des grandes puissances. Les populations kurdes, à tendance séparatiste, rétives aux constructions nationales irakienne, syrienne ou turque, installées sur d’abondantes ressources naturelles et dans des zones stratégiques capitales, représentent des moyens de pression idéaux pour les grandes puissances – qui instrumentalisent avec cynisme la cause kurde pour faire prévaloir leurs intérêts dans la région.

Considérer les Kurdes comme une entité culturelle homogène, qui serait habitée par la conscience d’appartenir à un seul et même peuple, n’aide en rien à comprendre les enjeux qui traversent cette question. D’un nombre d’au moins 35 millions, descendants des tribus indo-européennes installées depuis 4000 ans au Proche-Orient, les Kurdes sont, loin de l’image que l’on s’en fait, un peuple divisé en plusieurs groupes linguistiques (on y parle sorani, kurmandji, gorani, zaza) mais aussi confessionnels (il existe au sein des Kurdes des alévis, des yézidis, des chiites). Surtout, ils sont dispersés entre quatre pays : l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie. Une série de facteurs qui apparaissent comme autant de freins au nationalisme kurde.

Les territoires du Kurdistan syrien, irakien et turc abritent d’importantes ressources naturelles et constituent de ce fait des zones stratégiques d’une importance capitale pour ces États. Comme l’a montré le géographe Fabrice Balanche, au Rojava, la zone située à l’est de Deir el-Zor – à proximité de la frontière irakienne – contient une quantité considérable d’hydrocarbures ; 50% du pétrole de Syrie y serait produit. Cet espace a également constitué, au début de la guerre civile, le grenier à blé de la Syrie. Sur les zones kurdes de Turquie, Ankara contrôle différents amonts dont celui de l’Euphrate et du Khabour, indispensables à l’irrigation. Le territoire kurde d’Irak abrite quant à lui un tiers des ressources pétrolière du pays, exploitées par des compagnies étrangères – notamment la compagnie russe Rosneft. Cette abondance de ressources permet de comprendre pourquoi les États turc, syrien et irakien ne souhaitent aucunement l’apparition d’un Kurdistan indépendant ; elle explique également l’ingérence d’une multiplicité d’acteurs internationaux.

La genèse des États-nations qui abritent les populations kurdes permet également de comprendre pourquoi celles-ci sont loin de souhaiter unanimement leur indépendance ; elle a en effet été caractérisée par une volonté d’homogénéisation culturelle calquée sur les groupes dominants. Pour le sociologue Massoud Sharifi Dryaz, « En général, dans ces pays, la manifestation de l’identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse des groupes minoritaires a été interprétée comme une attaque sérieuse qui compromet l’unité nationale, l’intégrité territoriale et la sécurité nationale ». La Turquie a expérimenté cela avec vigueur, dès 1923. Les Kurdes de Turquie, plus grande minorité non turcophone du pays, ont dû se plier à la politique nationaliste d’Atatürk et abandonner la perspective d’obtenir des droits particuliers. Si en Irak, la royauté au pouvoir – de 1932 à 1958 – ignore les Kurdes, en 1958, le nouveau régime gouverné par Qasim, à tendance communiste, s’appuie sur cette population pour combattre les baassistes. En 1968, dès l’arrivée du Parti Baas, les dirigeants au pouvoir promeuvent un nationalisme arabe, qui vise à unir tous les peuple arabes dans une seule nation. On retrouve la même configuration en Syrie dès 1963 avec l’arrivée du Parti Baas au pouvoir, puis en 1970 avec Hafez el-Assad, Président de la Syrie jusqu’en 2000. Les baassistes se sont attachés à mettre en avant « l’exception arabe sur les autres minorités ethniques », avec des mesures coercitives visant à réprimer l’affirmation de l’identité kurde, précise Massoud Sharifi Dryaz. Pour le sociologue français, « dans le cadre du système international des États-nations, les acteurs non étatiques qui défient le pouvoir politique dominant sont considérés comme une menace pour la paix, la sécurité et l’intégrité territoriale et la souveraineté des États ».

Nul ne s’étonnera, dans ces circonstances, que la déstabilisation du Moyen-Orient par les États-Unis à partir des années 1990 puis 2000 ait profité, à bien des égards, au mouvement kurde.

Au Kurdistan irakien et syrien, d’éternelles divisions.

C’est dans ce contexte – mais aussi du fait du rapprochement turco-syrien (1) – que le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), fondé en 1978 en Turquie, juge opportun de changer radicalement de doctrine. En 1995, au cinquième congrès du PKK, les dirigeants dont leur leader Abdullah Öcalan abandonnent la revendication de l’indépendance d’un Kurdistan, pour privilégier l’autonomie démocratique au sein de la Turquie. Puis, dès 2003, à la faveur de l’intervention en Irak et de la guerre civile syrienne en 2011, le PKK opte pour une régionalisation de la cause kurde (2). Avec un agenda socialiste, communaliste et libertaire – dans une région marquée tant par des régimes autoritaires que par la prédation des entités économiques multinationales -, la principale organisation kurde mise alors sur l’effondrement des États d’Irak et de Syrie en s’appuyant sur ses « organisations sœurs ». Le Parti de l’Union Démocratique (PYD) syrien a lui aussi fait de l’autonomie démocratique – par le biais d’institutions parallèles capables de concurrencer celles de l’État en place – un de ses fondements.

Les interventions en Irak et la guerre civile en Syrie ont aussi accéléré le processus d’autonomisation du mouvement kurde, tout en le poussant paradoxalement dans une logique de fragmentation. Après la guerre en Irak, en 2003, les États-Unis font endosser aux nationalistes kurdes irakiens le rôle de partenaires. Profitant de cette situation nouvelle, les dirigeants de ce Kurdistan irakien décident alors de ne plus se focaliser sur la lutte kurde dans les pays voisins. Selon le sociologue franco-kurde Abel Bakawan, « La « carte du Kurdistan » n’était plus commune à tous, car le Kurdistan du GRK s’arrêtait bien à la frontière de la Turquie, de l’Iran et de la Syrie. Le combat des Kurdes d’Irak ne se livrait plus pour l’intégration de Mahabad (Iran), de Diyarbakir (Turquie) et de Qamichli (Syrie) à la carte du Kurdistan du GRK.» Cette stratégie s’avère fructueuse et le Kurdistan irakien a pu acquérir une véritable autonomie – certes en partie acquise dès 1991 via le concours de la puissance américaine – en se dotant en 2005 d’une région fédérale reconnue dans la Constitution irakienne. Estimant que leurs revendications ont été suffisamment prises en compte et voyant la situation se dégrader grandement en Syrie, la majorité du mouvement kurde irakien ne souhaite guère s’étendre au delà du territoire du Gouvernement du Kurdistan Irakien (GRK). Un indicateur, s’il en est, que l’idée d’un État kurde est loin d’être unifiée et monolithique.

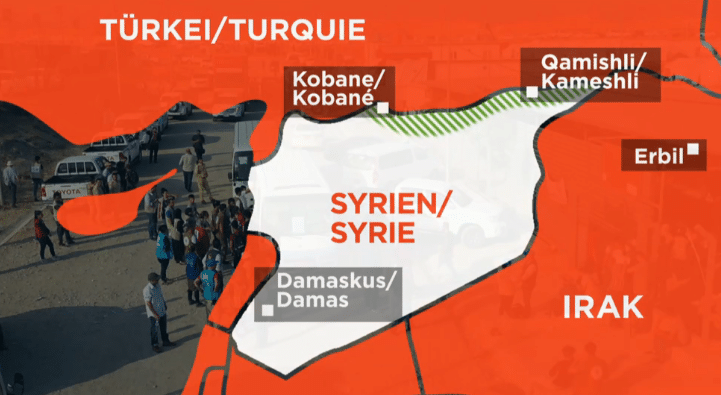

En Syrie, les Kurdes sont résolument divisés. Les populations kurdes ne sont pas uniformément réparties sur le territoire ; selon la politologue syrienne Bassma Kodmani, ils seraient plus d’un millions entre Damas et Alep, et le reste dans le Nord-Est Syrien. C’est à la faveur du retrait volontaire en 2012 des troupes de Bachar el-Assad des provinces Nord et Nord-Est syriennes qu’est formé le Rojava (nommé en septembre 2018 AANES, pour “Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie”). Dans cette zone, on retrouve environ un million de Kurdes, dont de nombreux partisans du PYD – fondé en 2005 par certains militants du PKK turc. Le Rojava n’est pas pour autant un bloc homogène puisque les Kurdes y côtoient des Assyriens et des Arabes. La lutte contre l’État islamique constitue la raison d’être de la branche armée du PYD, les Unités d’élites de protection (YPG), auxquelles s’ajoute la brigade féminine des Unités de protection de la femme (YPJ).

Le 23 mars 2018, à Baghouz, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), dont beaucoup de combattants sont des Kurdes, mettent fin au Califat de l’ÉI, après des mois d’une âpre bataille. Les nombreuses victoires acquises par les Kurdes ne doivent cependant pas voiler une réalité essentielle : celle de l’impotence des forces armées kurdes. Si les Kurdes possèdent une longue tradition guerrière et excellent largement dans l’art de la guérilla, leurs forces armées sont cependant caractérisées par un sous-équipement chronique. Sans un soutien occidental appuyé, leur efficacité militaire aurait été bien moindre.

L’obsession turque face à la question kurde

L’intervention turque du 9 octobre dernier, approuvée un bref temps par le président américain Donald Trump, avait pour objectif de briser la stratégie transnationale des Kurdes, sur fond d’enjeux électoraux internes (3). Depuis que le PKK a déclaré la guerre à l’État turc en 1984, les gouvernements n’ont eu cesse de vouloir endiguer toute menace (4), Ankara voyant dans le PYD syrien une émanation du PKK. Le 24 août 2016, avec l’opération « Bouclier de l’Euphrate » en Syrie, la Turquie décide de chasser Daech de la rive occidentale de l’Euphrate et d’empêcher le PYD de s’y installer.

Erdoğan lance alors, avec l’aval de Moscou, l’opération « Rameaux d’Olivier » qui débouche sur la bataille d’Afrin, visant une nouvelle fois le PYD. Finalement, avec l’opération « Source de paix », lancée le 9 octobre et terminée le 22 octobre, Erdoğan a de nouveau cherché à affaiblir le PYD et à sécuriser la partie orientale de la frontière syrienne. Une réussite relative, puisque le Président turc, qui avait présenté à l’ONU son plan d’installation d’un million de réfugiés Syriens dans cette poche de de 480 kilomètres de long, ne garde finalement la main que sur une zone longue de 120 kilomètres et large de 32 kilomètres.

Si la Turquie se réjouit de l’opération « Source de Paix », elle a pourtant multiplié les échecs en Syrie. L’instauration d’un régime à tendance islamiste, qu’elle appelait de ses vœux, a échoué. Le pays, qui s’est engouffré dans les affres d’une crise économique profonde, doit absorber dans le même temps trois millions de réfugiés syriens. Sans oublier que l’attitude pour le moins permissive de l’administration turque à l’égard des djihadistes étrangers qui ont rejoints les camps d’al-Nosra et de l’État islamique a largement favorisé l’entrée en scène des milices des YPG.

La Syrie, précurseur d’un Moyen-orient « post-américain » ?

Donald Trump met quand à lui fin à une longue coopération avec les Kurdes, que les États-Unis ont pourtant abondamment aidés, notamment durant la bataille de Kobané. Un revirement qui ne surprendra guère ceux qui se sont penchés sur l’histoire tumultueuse des relations entre les Kurdes et les États-Unis. Après le déclenchement de la rébellion kurde de septembre 1961 dirigée contre l’État irakien, les États-Unis choisissent de ne pas intervenir, se rangeant de facto dans le camp de Bagdad. Tout change lorsqu’en 1968 Ahmad Hassan al-Bakr et Saddam Hussein prennent le pouvoir et se rapprochent de Moscou. Washington décide alors d’aider militairement les Kurdes, afin de conserver son hégémonie intacte dans la région. Une aide à laquelle les États-Unis mettent fin en approuvant les Accords d’Alger du 6 mars 1975, qui sonnent la fin du projet d’autonomisation des Kurdes irakiens.

De la même manière, en l’espace de quelques jours, Donald Trump est parvenu à approuver la décision turque d’intervenir au Rojava avant de sanctionner Ankara pour cette même intervention. Un tel revirement était prévisible. Le soutien américain aux entités kurdes d’Irak et de Syrie a envenimé les relations avec la Turquie.

Faut-il voir dans la décision de Donald Trump le souhait de maintenir une présence militaire, directe ou indirecte, dans la région ? Une telle motivation irait à l’encontre de la critique des endless wars, que le candidat Trump n’a cessé de marteler durant la campagne présidentielle et que la plupart des médias considèrent encore comme étant à l’origine de nombre de ses décisions politiques. En réalité, par-delà les discours et les cérémonies officielles, la politique étrangère américaine est marquée par un expansionnisme sans précédent depuis l’ère Bush et caractérisée notamment par une hausse considérable des sanctions économiques, ainsi qu’une augmentation faramineuse du budget militaire. La dimension isolationniste de l’agenda de Donald Trump au Moyen-Orient doit donc être considérablement relativisée. Le Secrétaire à la Défense Mark Esper a d’ailleurs déclaré que les Américains resteraient présents en Syrie, non loin de Deir ez-Zor, pour aider les FDS à protéger les puits de pétrole face à l’Etat islamique.

Trump maintient ainsi sa politique de palinodies et de revirements à l’égards des Kurdes syriens et du gouvernement turc, s’alliant avec les uns et les autres au gré des circonstances. Michael Klare, professeur au Hampshire College, l’a résumé de façon limpide : « « L’Amérique d’abord », et tous les autres pays appréciés en fonction d’un seul critère : représentent-ils un atout ou un obstacle dans la réalisation des objectifs américains fondamentaux ? ».

Le moment Poutine

Alliée historique de Damas, la Russie a porté en Syrie son implication à des niveaux inégalés (5). Les dirigeants russes, à l’instigation de Bachar el-Assad, ont décidé d’intervenir en Syrie. Pour Vladimir Poutine, il fallait à tout prix éviter un scénario à la libyenne, marqué par une désintégration de l’appareil étatique. Le chef d’État russe avait également en tête la lutte contre le terrorisme. Un spectre hantait toujours les plus hautes sphères, celui de la vague de terreur qui a frappé la Fédération de Russie durant les deux guerres de Tchétchénie. Pour le Kremlin, la perspective d’un déferlement de combattants russophones venus rejoindre les rangs des organisations terroristes n’était pas à exclure. Elle s’est matérialisée lorsque plus de 5000 russophones, provenant principalement du Caucase du Nord et du reste de la Russie, se sont rendus en Syrie pour y combattre.

Finalement, le 30 septembre 2015, la première opération armée de Moscou en dehors des frontières de l’ex-URSS depuis 1979 est lancée. La Russie aura tout au long du conflit usé d’une fine stratégie géopolitique, prenant en compte le mauvais souvenir de l’intervention afghane de 1979 mais aussi celles des États-Unis en Irak et Afghanistan. Bien qu’elle ait terni son image sur la scène internationale en raison des bombardements meurtriers sur Alep, cette intervention lui a permis une victoire à moindre coût, sans enlisement.

Moscou a par ailleurs entretenu des relations globalement bonnes avec les Kurdes. Le conflit syrien n’a guère changé le donne, même si la Russie a pu faire pression sur l’AANES et les FDS afin qu’ils abandonnent leur alliance avec Washington. Si les relations entre la Russie et les Kurdes ont connu des refroidissements (lors de la bataille d’Afrin, les Russes ont donné le feu vert aux Turcs pour intervenir), le gouvernement russe a porté la cause kurde au forum d’Astana en janvier 2017, évoquant la perspective d’une « autonomie culturelle ». Avec l’accord du 22 octobre 2019, les dirigeants russes sont parvenus à stopper l’intervention turque, ce qui continue de démontrer leur faculté à déterminer les orientations en Syrie.

Quels arguments les représentants du Rojava peuvent-ils avancer pour accéder à une forme d’indépendance ou d’autonomie, hormis la nécessité de devoir anéantir l’État islamique ? Au confluent de divers États-nations bien décidés à garantir leur souveraineté, lieu d’abondantes ressources, il est destiné à jouer les subalternes. Une situation qui satisfait les grandes puissances, qui s’appuient sur les Kurdes au gré de leurs intérêts. La déstabilisation du Moyen Orient qui a conduit à la désintégration de la Syrie et de l’Irak aurait pu constituer la première étape vers la constitution d’un État kurde ; il n’en a rien été. Aujourd’hui, seul le Gouvernement du Kurdistan irakien semble tenir, même si le référendum d’indépendance organisé par Erbil a provoqué l’ire de Bagdad (6). Un Kurdistan irakien qui a mis de côté toute idée de solidarité avec son voisin syrien, le laissant en proie aux agendas des puissances locales et mondiales…

1. Le 20 octobre 1998, la Syrie déclare retirer son soutien au PKK et Abdullah Öcalan est expulsé de Syrie pour être remis aux autorités turques. La principale organisation kurde a alors largement craint pour sa survie.

2. Voir le très bon livre d’Olivier Grojean, La révolution kurde, le PKK et la fabrique d’une utopie, publié en 2017 aux Éditions La Découverte.

3. Sur l’action de la Turquie en Syrie et particulièrement sur l’instrumentalisation des enjeux de politiques internes, l’article de Jean-Paul Burdy intitulé « La Turquie d’Erdoğan dans un environnement régional recomposé » et paru dans le numéro de novembre-décembre 2018 de Questions internationales, apparaît fondamental.

4. Sur un récit exhaustif de la guerre en Syrie et de l’implication des grandes puissances, on conseillera l’excellent dernier livre de Gilles Kepel, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen Orient, paru en 2018 aux Éditions Gallimard.

5. Un exemple tout récent le donne à voir : le lancement de l’opération « Griffe », en mai 2019, visant à affaiblir le PKK au Nord de l’Irak.

6. Bagdad a par ailleurs repris dans le même temps la province pétrolifère de Kirkouk, ce qui montre une nouvelle fois l’importance des ressources naturelles dans la question kurde.

7. En 2017, Erbil a organisé un référendum d’indépendance, approuvé à 92% par les Kurdes irakiens en 2017. Cependant, le pouvoir central a brisé toute velléité d’émancipation en refusant de reconnaître le référendum d’indépendance.