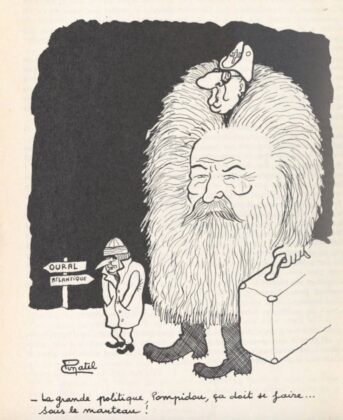

À 50 ans de la disparition du premier président de la Ve République, il revient à Julian Jackson, chercheur à la Queen Mary University, de créer l’événement dans l’historiographie politique française, et dans un débat public plus que jamais agité par le nom de De Gaulle. L’occasion d’une réflexion apaisée sur le Général.

Au-delà de la boutade, cette biographie[1] britannique, signée par un universitaire qui n’a rien d’un dilettante ni d’un nostalgique, constitue en effet un événement, ne serait-ce qu’au titre de l’audience qu’elle trouve dans l’hexagone. Il s’agit, à notre connaissance, de la première recherche d’ampleur sur le Général produite par un étranger à être rapidement adoptée et légitimée par un prestigieux appareil éditorial. Les éditions du Seuil en ont déjà émis plusieurs tirages, dont un dernier, tout récemment, dans un luxueux format relié. Avec les commémorations à venir de la naissance (1890), de la mort (1970) de de Gaulle et du 18 juin (1940), l’année 2020 s’annonçait (n’eût été le COVID…) comme une cuvée « gaullienne » comme on n’en a pas vu depuis au moins 1990. Cette actualité mémorielle ne peut que faire gagner en autorité le travail de Julian Jackson, posté de fait en première ligne parmi les références nouvelles sur de Gaulle. Après les nombreux débats indigènes qu’a suscité l’historiographie gaullienne – des débats parfois dégradés en polémiques chargées d’affects et de querelles issus des après-guerre (mondiale ou d’Algérie) – on peut se réjouir qu’apparaisse, dans un contexte apparemment plus apaisé, un regard enfin dépris des crispations proprement françaises sur ces questions. Sauf à penser que ce sont les Britanniques, Brexit aidant, qui, dans l’intervalle, ont tendu à devenir « gaulliens » à leur tour ?

Il ne faudrait pourtant pas prêter trop de sérieux méthodologique à l’idée qui veut que tout étranger aurait forcément à dire des choses plus déprises ou plus exactes que les Français à propos d’eux-mêmes, ou a fortiori d’une figure nationale comme le Général de Gaulle (ce serait bien le diable, quand on y pense, si après sa mythification, c’était encore à Londres que devait s’opérer la démythification du Général…). Pas plus que l’enracinement du regard indigène, l’hygiène d’un regard étranger ne garantit rien : par exemple, on pourrait douter qu’un historien américain (qu’il soit démocrate ou conservateur, peu importe) eût saisi toutes les dimensions et toutes les motivations d’un personnage comme de Gaulle. Comment interpréter en effet, d’un point de vue américain, l’idée gaullienne de « grandeur » autrement que comme une expression d’arrogance anachronique, d’impuissance, ou simplement comme un délire ? (ce fut d’ailleurs, comme nous l’apprend Jackson, l’herméneutique favorite de l’essentiel des diplomates et présidents US, de 1940 à 1969, à l’exception, peut-être, de Richard Nixon). Malheureusement, on voit mal un historien d’outre-Atlantique venir nous démentir, puisque aucun jusqu’ici n’a abordé le sujet – ce qui constitue sans doute déjà un début d’indice.

En l’espèce, c’est pour des raisons bien précises, et non par principe, que le livre de Julian Jackson intervient de façon heureuse et pertinente dans une discussion hexagonale qui a longtemps ricoché entre historiens de gauche (Jean Lacouture) et de droite (Éric Roussel), jusqu’à se cristalliser autour d’une poignée de querelles emblématiques, dont les positions respectives ont fini par tracer, un peu trop prévisiblement, les frontières politiques entre exégètes. Parmi ces questions, citons-en quelques-unes, en vrac : de Gaulle, par sa culture familiale et sa formation militaire, se sentait-il plus proche de l’extrême droite d’Action française ou du paternalisme chrétien ? Ses relations avec Pétain durant les années 1920 et 1930 furent-elles aussi « filiales » qu’on l’a (psych)analysé ? Son retour au pouvoir de mai 1958 procéda-t-il d’un coup d’État, et, si oui, jusqu’où fut-il programmé par de Gaulle lui-même ? À ces trois questions topiques, mais aussi à beaucoup d’autres, Julian Jackson apporte régulièrement des réponses convaincantes, des actualisations documentaires, et à chaque fois des problématisations précieuses et une synthèse des interprétations antérieures.

Rénovateur plus qu’innovant par sa démarche, l’historien semble néanmoins vouloir pousser son avantage d’« anglo-saxon » (comme disait de Gaulle) par des recours très nombreux aux archives diplomatiques, principalement anglaises et américaines (lesquelles incluent aussi les témoignages – souvent hostiles – de Français d’Amérique comme Jean Monnet, Jacques Maritain ou Saint-John Perse) – mais aussi, plus sporadiquement, ouest-allemandes, soviétiques et d’Europe de l’Est. Cette ouverture, qu’ébauchait en partie la biographie d’Éric Roussel, s’approfondit ici en système. Par ses notations régulières sur l’humeur des décideurs du temps vis-à-vis de de Gaulle, le livre devient une sorte de petit répertoire imagologique, déployant une histoire du spectacle de la geste gaullienne devant le monde. L’on peut y suivre, trente années durant, et comme un véritable fil conducteur, les réactions tantôt consternées, tantôt sceptiques, tantôt admiratives, des ministres ou diplomates étrangers, éberlués qu’ils sont par les incessants coups de force, de bluff, de théâtre, de boutoir ou de menton du Général. En insistant sur cette perception de l’étranger, Jackson nous livre le secret de la place singulière qu’a pu se tailler la République gaullienne dans le concert international : incommensurable – on l’a souvent dit – à la puissance réelle d’une France désormais déclassée, cette place avait été exhaussée, et comme « surdimensionnée » par le mélange d’habileté et de légitimité que représentait, seul, le Général.

Il entrait en effet, dans ce que de Gaulle nommait lui-même sa « politique de la grandeur » (et qui frôla parfois le théâtre d’autosatisfaction, comme à Montréal ou à Phnom Penh), une discipline étudiée de l’action, digne d’un Prince machiavélien au carré : dans sa politique extérieure, toute sa légitimité historique était requise pour porter à bout de bras une parole dont ses alliés, la plupart du temps, auraient très bien pu se passer ; à l’intérieur des frontières, cette même légitimité avait dû se traduire dans le pacte social et les institutions du temps de paix, être affirmée contre le « système des partis » au moyen de retours fréquents au peuple, au sein d’un régime à la fois personnel et démocratique. Si cette dernière contrainte ne se posait pas dans la Florence de Machiavel et qu’elle n’aurait pas non plus embarrassé les « Princes » totalitaires du XXe siècle, elle traçait, dans le cas de de Gaulle, une ligne de crête essentielle : l’instauration d’un régime autoritaire aurait à tous les coups condamné le Français libre de 1940 devant l’Histoire.

À partir du regard de ses interlocuteurs et adversaires, le livre rend remarquablement compte de la gymnastique politique qu’impliquait de tenir une position aussi constamment instable, requérant d’infinies variations d’ethos, des mises en scène, des feintes, des déplacements tactiques qui faisaient le quotidien de ce Prince national-républicain. Parmi les nombreux témoignages apportés par le livre, celui d’un diplomate du Foreign Office britannique (en 1962) est éloquent :

« Il est le Gouvernement français. Mes collaborateurs et moi-même passons notre temps à rassembler et à analyser les informations que nous pouvons glaner sur son état d’esprit. L’opinion publique, les journalistes, les officiels et les ministres nous offrent diverses interprétations. Ils doivent, comme nous, intuitivement deviner ce qu’il va faire ou penser. Il est le sujet d’anecdotes, de plaisanteries et de conversations infinies. C’est ce qu’il souhaite. Il croit dans le mystère. Même certaines des citations qu’on lui attribue sont apocryphes. Il ne possède pas les vertus chrétiennes de la compassion et de l’humilité. Il est intolérant, sans scrupule, vindicatif ; il n’est ni généreux, ni reconnaissant, pourtant il est servi avec une grande loyauté par des hommes compétents et honnêtes. Quand il le veut, il exerce une fascination et un charme extraordinaires. Une partie de ce charme vient de ses manières et de son apparence surannée, dont il sait jouer pour séduire. Il a un sens du style infaillible. Il est sans merci dans ses jugements. »

Pour autant, l’intérêt heuristique qu’il donne à l’histoire des impressions laissées par de Gaulle à ses contemporains ne conduit pas Julian Jackson à s’en tenir complaisamment au mythe alimenté de mystère entretenu par les scénographies et les déplacements incessants du Général. Au contraire : l’autre mérite de sa biographie est son effort pour cerner sans complaisance, au plus près des archives, la personnalité de ce personnage historique conscient de son rôle et ayant choisi, pour l’assumer, de se livrer à une constante représentation du pouvoir qu’il incarnait. Bien sûr, rien n’est oublié du folklore discursif et lexical que le Président avait si bien su disposer autour de lui à destination de la postérité, ces quarteron, cabri, chienlit, bambocher et autres volapük intégré qui firent de de Gaulle le sauveur de mots rares et d’archaïsmes autant que de la France. Jackson contextualise soigneusement l’impact de ces éléments de discours et moments de grâce. Il en dégage surtout la fonction politique exorbitante de la parole gaullienne, sans totémiser ces marques qui préfiguraient aussi la communication. De même, on lui sait gré de n’avoir pas donné une importance excessive aux verbatims d’Alain Peyrefitte. Psalmodié comme une Bible par les nostalgiques, son C’était de Gaulle est souvent trop savoureux pour éclairer en profondeur la pensée ou les déterminations du président.

D’un éclairage plus troublant et moins attendu, en revanche, sont les nombreux passages du livre qui nous font mesurer la dérangeante froideur, voire l’inhumanité dont était capable le personnage, à un point que le sens de l’État ne suffit pas toujours à justifier. Les pages qui montrent de Gaulle pressé d’imposer sa légitimité dans la France libérée, rudoyant les partisans qui l’avaient attendu des années, renvoyant manu militari dans leur pays des combattants étrangers venus à la résistance, font réellement peine à lire. Plus tard, le Président gardera l’habitude de se montrer odieux vis-à-vis d’irréprochables fidèles, comme Michel Debré et Jacques Soustelle. Julian Jackson, volontiers béhavioriste, tient à hasarder l’hypothèse que de Gaulle ne respectait que ceux qui lui résistaient. On ne cherchera pas à résoudre cette contradiction qui pourrait, somme toute, être tout simplement portée au débit du grand homme. Seule peut-être le rachète la complicité qu’il était capable d’entretenir avec Anne, sa fille trisomique morte à vingt ans.

Le livre n’est pas sans laisser quelques zones d’ombre historiographiques. La principale à notre sens est le peu de relief qu’il donne au Parti communiste français, réduit le plus souvent à une instance monolithique, masse sombre toute d’adversité qui ne semble presque jamais entrer en dialectique ou en connivence avec le parcours du Général. Les relations de non-agression concertée, voire de soutien épisodique entre de Gaulle et le PCF sont liquidées en quelques phrases, notamment pour signaler le soutien à bas bruit apporté par certains communistes au nouveau régime ou à ses référendums. Les conditions de construction de la sécurité sociale à la Libération (qui n’aboutira, il est vrai, qu’après la démission du Général) ne sont pas évoquées par Jackson. Tout juste y apprend-t-on que de Gaulle, qui avait lu à Londres le rapport Beveridge, était soucieux de conjuguer « sécurité sociale » et « sécurité nationale ». Dans cet esprit, on aurait aussi aimé en savoir plus sur la « participation », cette formule originale de société censée refondre étatisme et corporatisme pour traduire le souci gaullien d’une réorganisation des rapports entre capital et travail. Jackson nous la représente comme une idéalité gazeuse, presque incompréhensible, et s’attarde surtout sur la perplexité qu’elle suscite chez les membres du gouvernement. Dans un ouvrage récent (De Gaulle 1969, l’autre révolution, Perrin, 2019), Arnaud Teyssier a pourtant bien démontré que la participation n’avait rien d’une idée désinvolte, d’une bouteille lancée au crépuscule dans le débat. Enfin, concernant l’épisode de Baden-Baden, rien n’est dit du scénario – par ailleurs contestable – d’un de Gaulle partant s’assurer d’un éventuel soutien soviétique pour faire face à la grève générale. Au final, il semble bien que Jackson ait pris le parti de répudier par le silence l’ensemble des pistes historiographiques touchant à ce qu’on a appelé le « gaullo-communisme », et qui comportait deux dimensions. D’abord une rencontre d’intérêts manifestes, pragmatique, articulant politique intérieure et géopolitique : le PCF, en tant que parti national de la classe ouvrière après 1945 (quand Thorez rentre de Russie, il n’appelle pas à faire la révolution, mais à se retrousser les manches pour reconstruire le pays), a pu être « gaullien » à ses heures, de même que le gaullisme, tempéré par l’acceptation (relative) de la sécurité sociale en tant qu’héritage, et par un indépendantisme qui n’hésitait pas à recourir à la Russie ou à la Chine, a souvent donné des satisfactions au PCF. Ensuite, une alliance implicite et de revers contre l’establishment représenté par le parlementarisme de la IVe République – assimilé par de Gaulle au « système des partis » et par les communistes à la « démocratie formelle ». Or, on peut penser que cette hypothèse historiographique, même si elle a été opportunément exagérée ou instrumentalisée a posteriori, parfois pour être exaltée (chez les « souverainistes »), parfois pour être condamnée (chez les libéraux ou atlantistes), méritait à tout le moins d’être problématisée à nouveaux frais.

Une réflexion plus personnelle, enfin. Ce que ne parvient pas – et ne cherche d’ailleurs pas – à démentir cette toute récente biographie, c’est l’irréductible exemplarité de de Gaulle, personnalité historique qu’il n’est pas difficile d’admirer les yeux grands ouverts, sans rien abdiquer, par ailleurs, de ses idées politiques et de l’usage de sa raison critique. De la geste du premier des Résistants à l’habileté du fondateur de la Ve République, cette vie s’écrivant dans le siècle continue d’impressionner par l’incroyable justesse de ses positionnements successifs, qui la voient articuler, sur le temps long, la restauration matérielle et symbolique d’un pays avec un pragmatisme et une responsabilité que l’on souligne trop rarement. Lorsqu’on mesure a posteriori les déplacements stratégiques de de Gaulle, l’on est frappé par la constance d’un devoir devant l’adversité, sachant changer de cap, prenant des chemins de traverse, faisant des concessions, mais ne variant jamais d’objectifs. Dans ce destin historique, élans politiques et horizon mystique, éthique de conviction et éthique de responsabilité, mensonge romantique et romanesque de la realpolitik composent un tableau souvent déchirant, mais dont l’équilibre, rétrospectivement, impose une singulière cohérence. Le pays dont il se faisait « une certaine idée », de Gaulle l’a restauré dans une « grandeur » que celui-ci ne pouvait plus décemment espérer, tout en y rétablissant la démocratie, scandée d’élections en referendums, jusqu’à son départ volontaire de 1969. Il s’est gardé de poursuivre les chimères impraticables de son XIXe siècle de naissance (césarisme, racialisme, colonialisme, mais aussi « rêve européen », saint-simonisme, technocratie et libéralisme supranational), et les libertés publiques n’eurent pas à pâtir de sa haute ambition pour l’État-nation, dans cette France des Trente Glorieuses où s’exprimaient et vitupéraient à loisir les Sartre, les Revel, les Servan-Schreiber, les Tixier-Vignancour. En cela, de Gaulle vaut mieux que Napoléon, car l’on ne saurait dire de l’un ce que concluait l’historien Jacques Bainville à propos de l’autre : « sauf pour la gloire, sauf pour l’« art », il eût probablement mieux valu qu’il n’eût pas existé[2] ». C’est ici que le Général gagne vraiment son éternité : dans sa capacité à demeurer aussi imposant que nécessaire dans l’histoire de France. L’antonomase vaut ce qu’elle vaut, mais on pourrait dire que pour réconcilier l’autorité et la révolte, il fut une sorte de Napoléon à qui Jeanne d’Arc tirerait constamment la bride pour le garder de consumer son pays dans son destin personnel.

Sans méconnaître les hésitations, les ratages ou les dérapages inévitables d’une vie publique aussi longue dans un pays tout à reconstruire (démission de 1946 et fondation du RPF, vrai faux putsch de mai 1958, néo-colonialisme en Afrique, atermoiements algériens, coups d’éclat stériles en politique extérieure après 1966, échec à imposer l’idée-force de « participation » – pour n’en citer que quelques-uns), de Gaulle semble résister à l’analyse historique et politique à la façon d’un « petit miracle », d’un unicum (en termes universitaires, on dirait un « cas limite »). Dans son parcours et dans son bilan persiste de quoi dérouter le chercheur en sciences humaines, l’historiographe, le sociologue critique d’aujourd’hui. Déjà en son temps, les « déconstructeurs » les plus méthodiques de l’héritage gaullien ne furent pas bourdieusiens, mais d’extrême droite, et affectèrent une « objectivation critique » qu’on ne leur soupçonnait pas contre celui qui a le mieux ridiculisé leur ressentiment national. À l’autre extrémité du spectre politique, les marxistes ont eux aussi éprouvé de grandes difficultés à banaliser les motivations indéniablement « non-marchandes » et la farouche indépendance qui animaient ce militaire de la moyenne bourgeoisie française : leur théorie, forgée pour la circonstance, du « capitalisme monopoliste d’État » n’a pas fait long feu dans les discours universitaires, pas plus que dans les débats politiques à propos de de Gaulle.

On épiloguerait sans fin pour expliquer la possibilité même d’un de Gaulle. La question pourrait en soi faire l’objet d’un paradoxe, voire d’un essai « d’histoire-problème » à l’ancienne, présupposant qu’aucune théorie systémique singulière ne pourrait le résoudre de façon vraiment satisfaisante. Sauf, peut-être, à faire admettre à chacun de ces « logiciels » l’irréductibilité de certains hommes à leur parcours ; leur faire admettre, par exemple, qu’il existe certains habitus « sublimés » par-delà les possibles et les attentes ordinaires, certaines volontés mieux déterminées que leurs déterminations, des « vies intérieures » assez fortes pour rester insensibles à certaines aliénations et reprogrammer leur destinée manifeste. Les idiosyncrasies qui le prédisposaient, les héritages qui l’obligeaient, de Gaulle est à l’évidence parvenu à s’en faire un devoir d’une nature supérieure, quand d’autres que lui, confrontés aux mêmes circonstances, seraient restés des militaires ou des politiciens bourgeois anonymes, voire même des tyrans. N’en déplaise à ceux qui hurlent au malentendu historique et recyclent l’hypothèse du dictateur refoulé, il faut se rendre à l’évidence : le Général n’aura été ni Pétain, ni Giraud, ni Franco, et son souvenir continue logiquement de triompher des uns et des autres – et de tant d’autres venus après lui… Ce fait ratifié par la mémoire, somme toute assez rare dans le paysage historique, comporte aussi une part de mystère qu’il faut accepter.

Échappant aux fourches caudines sociologiques, inobjectivable par les seules théories du discours ou de la société médiatique, l’empreinte vaguement « mystique » laissée par la trajectoire gaullienne gagnerait, à tout prendre, à être approchée dans le voisinage d’une philosophie de l’événement comme celle d’Alain Badiou (et même si – ironie cruelle ! – celui-ci accuserait sans doute celui-là d’avoir « tué » l’événement de sa jeunesse) : de Gaulle incarnerait l’homme qui s’est tenu dans un lieu qui n’est d’aucuns et de tous les lieux en même temps, et dont l’action d’exception demeure, par-là même, non-reproductible[3]. Non-reproductible, peut-être, mais inspirante ? Comment en effet ne pas être frappé par la capacité de ce « revenant capital » à fédérer des demandes et stimuler des perspectives dans le débat français ? La mauvaise conscience qu’il évoque, les appels continuels à son exemple, les spéculations sur ce qu’il aurait dit ou fait si seulement… : tout indique que le « gaullisme », souvent comme couverture idéologique, parfois comme pastiche prêt à l’emploi, et parfois (dans le meilleur des cas) comme « signifiant vide », n’en finit pas de hanter discours et stratégies politiques. C’est ce sentiment difficile à définir, oscillant entre mémoire archivée et levier d’espérance, qu’a voulu rendre Régis Debray dans l’essai À demain de Gaulle, publié lors des commémorations de 1990. Révisant son antigaullisme de jeunesse, le philosophe y écrit du Général-Président ce que personne, de toute évidence, n’écrira jamais de ses adversaires Mitterrand ou Cohn-Bendit : « Il est réconfortant d’imaginer qu’il a été vivant au milieu de nous. Son nom seul servira longtemps de gomme à effacer la médiocrité[4] ».

[1] Julian Jackson, De Gaulle, une certaine idée de la France, Paris, Seuil, 2019.

[2] Jacques Bainville, Napoléon, Paris, Gallimard, « Tel », 2012, p. 608.

[3] Pour ses précisions sur Badiou et l’événement, nous remercions Soheil Ghanbari Matin, de l’Université de Liège.

[4] Cité par Julian Jackson, p. 836.