En octobre 2019, la plus vaste contestation populaire qu’ait connu le Chili depuis le retour de la démocratie en 1990 dévoilait l’envers du « miracle chilien ». Cette expression a été fréquemment employée pour désigner le formidable développement économique de cet État prétendument modèle, alors qu’émergent avec une terrible acuité renforcée par la Covid-19, les fragilités d’un système où « l’inégalité est loi commune »[1]. Les chiffres macro-économiques officiels et l’embellie touristique du pays ont longtemps servi de cache-misère à une réalité peu reluisante.

DES CHIFFRES MACROÉCONOMIQUES EN TROMPE-L’OEIL

Révéler « les failles du modèle chilien ». Tel était le mot d’ordre de la presse latino-américaine et mondiale à l’heure de l’explosion sociale d’octobre 2019 qui voyait le million de manifestants dépassé rien qu’à Santiago[2]. Cette première rupture d’ampleur avec le modèle de développement néolibéral, ou du moins avec l’imaginaire dichotomique « égalitaire-individualiste »[3] s’est confirmée le 25 octobre dernier avec la nette victoire du « oui » (78 %) au référendum péniblement concédé aux Chiliens par leur président Sebastián Piñera. Pourtant, si l’on s’en tient aux principaux chiffres macro-économiques, le Chili n’en demeure pas moins la tête de gondole du développement latino-américain.

La paternité du modèle économique en vigueur revient à Augusto Pinochet et sa junte militaro-conservatrice. Au pouvoir, le régime pinochetiste remit au goût du jour un modèle économique qui, sans être tout à fait nouveau pour le Chili, s’est imposé dans des proportions encore jamais connues : une libéralisation générale et des privatisations en cascade de nombreux secteurs, de l’énergie (eau, gaz, électricité) à la santé en passant par les divers fonds de pension (retraites etc.), ainsi qu’une baisse drastique des impôts sur les bénéfices des sociétés (dont le taux depuis 1984 n’a jamais dépassé 20 %). Le passage au modèle néolibéral signe aussi l’arrivée massive de capitaux étrangers, logiquement séduits par la quasi-suppression des taxes à l’exportation (un droit de douane uniformisé à hauteur de 10% est par exemple mis en place en 1979 alors qu’il dépassait 100 % avant 1980). En 1989, les investissements étrangers représentent ainsi 20,3 % du PIB chilien contre 11,3% en 1982[4].

Le retrait de Pinochet ne freine pas les politiques néolibérales. Leurs effets – en apparence – positifs se font véritablement sentir dans la décennie 1990. Le taux de croissance atteint ainsi 11 % en 1992 (Banque Mondiale) et dépasse régulièrement depuis et presque sans interruption les 4 %. Le PIB par habitant est aujourd’hui cinq fois supérieur à 1990. Des chiffres macroéconomiques à faire pâlir d’envie, qui placent le Chili largement en tête des pays les plus riches de la zone sud-américaine et caraïbe avec un PIB de 25 041 $ et un PIB/hab. de 15 293 $ (données OCDE) en 2018 contre 9 023 $ [5] en moyenne pour le reste du continent.

À y regarder de plus près, certains indicateurs sont cependant moins élogieux : le taux de chômage, bien qu’en baisse de deux points en moyenne par rapport à la fin des années 2010, stagne autour de 6 à 7 % des actifs (7,2 % en 2019 selon le PNUD), le salaire médian n’est que de 550 $/mois et les pensions de retraite de 286 $/mois. Il faut mettre ces chiffres en perspective avec la libéralisation paroxystique qu’a connue le Chili, et avec le coût élevé de la vie qui en découle.

“Les salaires au Chili sont en total décalage avec le coût de la vie. Ils ne permettent même pas d’acheter ce qui est produit ici, et c’est pour cela que l’endettement a tant augmenté » : tel est le constat que dresse l’économiste Marco Kremerman (Fundación Sol). À ce titre, et bien qu’il soit impossible de déterminer une moyenne précise des dépenses mensuelles par individu, nous pouvons estimer que le coût de la vie mensuel moyen par individu pour un foyer de deux personnes habitant à Santiago est de 732 $ environ (dont 57 % rien que pour le logement)[6] soit plus de 1400 $ par mois et par foyer. Compte tenu du salaire médian au Chili, il semble évident que le risque de précarité est élevé pour une large part de la population. Ce qui rend parfois nécessaires les compléments informels (travail non déclaré, sans protections sociales ni possibilités de cotisation) dont le taux (hors agriculture) est estimé à 27,7 % (PNUD). Enfin, selon l’OCDE, 53 % des Chiliens pourraient basculer dans la pauvreté s’il devaient renoncer à trois mois de leur salaire.

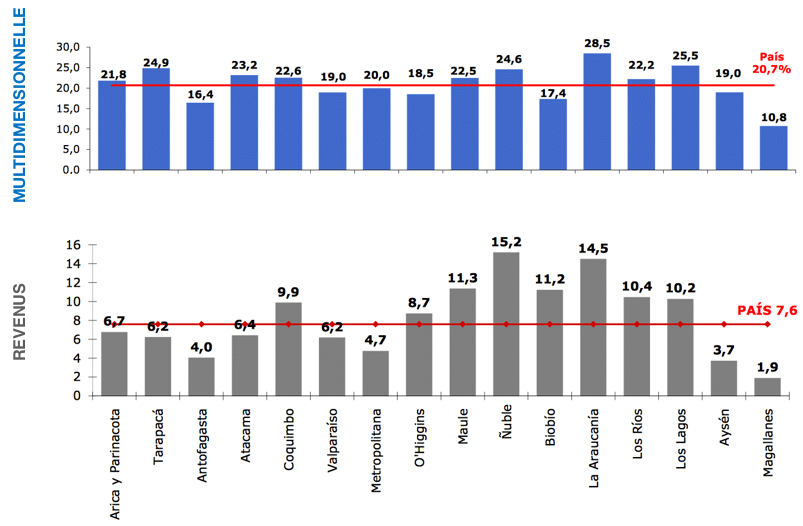

Si ces quelques données nuancent déjà l’ampleur du “miracle économique” qu’aurait connu le Chili, celui-ci a pourtant la particularité de posséder un taux de pauvreté officiel tout à fait honorable de 8,6 % en 2017 (à titre de comparaison, le taux de pauvreté français à la même date culminait à 14,1 %). Le fait est que la pauvreté monétaire a effectivement chuté depuis 1990 (entre 2006 et 2017, pauvreté et extrême pauvreté ont respectivement diminué de 72 % et 83 %)[7]. Mais encore faut-il que cet indicateur renvoie à des réalités autres que numériques. L’indice de pauvreté multidimensionnelle, introduit récemment par le gouvernement chilien, a l’avantage de prendre en compte les manifestations extra-monétaires de la pauvreté : il s’attache aux manquements dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’éducation, ou du logement. 20,7 % des Chiliens (3,5 millions de personnes) sont concernés[8], par l’une de ces formes de pauvreté multidimensionnelle, et 3,4 % d’entre eux (soit environ 600 000 personnes) expérimentent la pauvreté sous chacune de ses formes. L’écart avec la part de la population touchée par la seule pauvreté monétaire, est notable.

Si cet indicateur ne saurait être suffisant pour valider un contre-discours au modèle de développement en vigueur au Chili, il nous invite à nuancer les données strictement monétaires. Cependant, il ne prendrait sens que si les données chiliennes pouvaient être comparées à celles d’autres pays latino-américains. Or, ces données sont issues du gouvernement chilien et de l’enquête « CASEN » du Ministère du Développement Social et de la Famille. En l’état, les organismes internationaux n’ont encore effectué aucune étude visant à mettre en regard la pauvreté multidimensionnelle du Chili et celle des pays environnants. La prudence reste donc de mise.

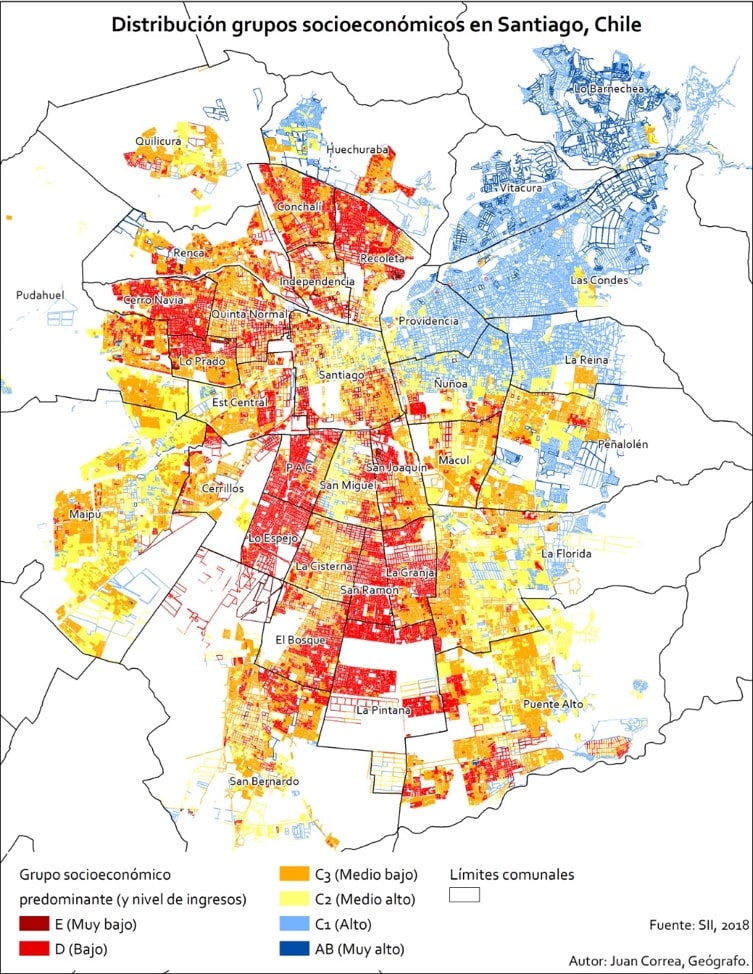

Si le caractère inégalitaire du système chilien est indéniable, encore faut-il en mesurer l’ampleur. À partir de la méthodologie de l’Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) et de l’Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) qui envisagent une division en 7 groupes ou sous-groupes socioéconomiques (AB, C1a, C1b, C2, C3, D, E), nous proposons la synthèse suivante pour illustrer l’état des écarts de richesses au sein de la société chilienne : le groupe que l’on nommera « élites » (AB) représente seulement 1 % des Chiliens et 3 % des Santiaguinos (habitants de Santiago, ndlr) et occupe dans son extrême majorité des postes à très haute qualification. Le revenu mensuel médian par foyer des élites est d’environ 8300 $, 89 % bénéficient du système de soin privé (Isapre) et 78 % possèdent un véhicule personnel, indépendamment de l’utilisation d’un véhicule à usage uniquement professionnel (véhicule de société, véhicule avec chauffeur).

L’écart avec le groupe socioéconomique suivant, équivalent à une classe moyenne à moyenne supérieure (C1a, C1b) est déjà significatif : ces derniers représentent 12 % des Chiliens et 17 % des Santiaguinos, occupent dans 87 % des cas des postes qualifiés, exceptionnellement très qualifiés (essentiellement universitaires) et possède un revenu mensuel médian/foyer compris entre 2650 et 3650 $ environ. Ils bénéficient à 64 % du système de santé privé et à 29 % du système de santé public (à un niveau de couverture faible qui requiert des compléments onéreux). 54 % possèdent un véhicule personnel.

Les différentiels de richesse se creusent encore avec les classes les moins aisées dont on a d’ores et déjà compris qu’elles regroupent une très grande majorité des Chiliens. Ainsi, nous regrouperons dans une classe moyenne à moyenne inférieure (C2, C3) 37 % d’entre eux et 43 % des habitants de Santiago (où c’est le groupe socioéconomique le plus représenté). Leur revenu mensuel médian/foyer est compris entre 1150 $ et 1750 $ et ils occupent principalement des postes à moyenne qualification ou à qualification technique. 16 % bénéficient toutefois du système de santé privé et 66 % du système de santé public (à un niveau de couverture moyen avec accès payants à des assurances complémentaires), quand 38 % possèdent un véhicule personnel.

Enfin, le groupe socio-économique le plus important est constitué, sans surprise, des classes populaires (D,E) qui représentent 50 % des Chiliens et 37 % des Santiaguinos et dont le revenu mensuel médian par foyer est compris entre 410 $ et 720 $. Ils occupent des postes peu ou pas qualifiés (environ la moitié n’atteint pas le secondaire) et sont les premiers touchés par le chômage. S’ils bénéficient à 92 % du système de santé public (au niveau de couverture le plus haut) cela n’exclut pourtant pas de devoir parfois recourir à des compléments payants pour des soins plus spécifiques, et cela implique aussi que certains d’entre eux n’ont aucune couverture santé. Seuls 18 % possèdent un véhicule personnel.

Pour prendre véritablement la mesure des inégalités au Chili, il faut aussi avoir en tête le poids que représente ce discrédit social. La dictature a construit ou du moins confirmé à partir de bases plus anciennes un ordre social hiérarchique basé sur un imaginaire. Concrètement, les générations qui ont vécu la dictature ont une tendance plus forte à légitimer ces inégalités. Et ce phénomène a la particularité de « [transcender] toute la pyramide sociale » (voir note 3). Le discours qui brandit la promesse d’une diminution de la pauvreté par l’effort individuel, contribue davantage à jeter l’anathème sur une partie des Chiliens dont la pauvreté est synonyme de rupture du lien social voire de « dé-citoyennisation ». Cette forte acceptabilité tacite fait que l’égalité sociale n’est pas systématiquement perçue comme un but vers lequel tendre. D’où l’existence d’une défiance entre élites et classes populaires mais aussi parfois entre les membres d’un même groupe socio-économique. Sans pouvoir mobiliser un capital social ou intellectuel préexistant, toutes les conditions d’une pauvreté multidimensionnelle et surtout pluri-générationnelle sont réunies. Pour la génération née après 1990 notamment, rompre avec cette acceptabilité et revendiquer un droit à la dignité semble fondamental. N’est-ce pas d’ailleurs ainsi que les manifestants avaient rebaptisé la Plaza Baquedano de Santiago ? C’est en cela qu’on peut qualifier d’historique l’explosion sociale d’octobre 2019, qui, pour la première fois, marque une volonté des Chiliens eux-mêmes de mettre fin à l’inertie de leur modèle.

LES IMPLICATIONS SPATIALES D’UN MAILLAGE POLITICO-ÉCONOMIQUE AUX RACINES PINOCHETISTES

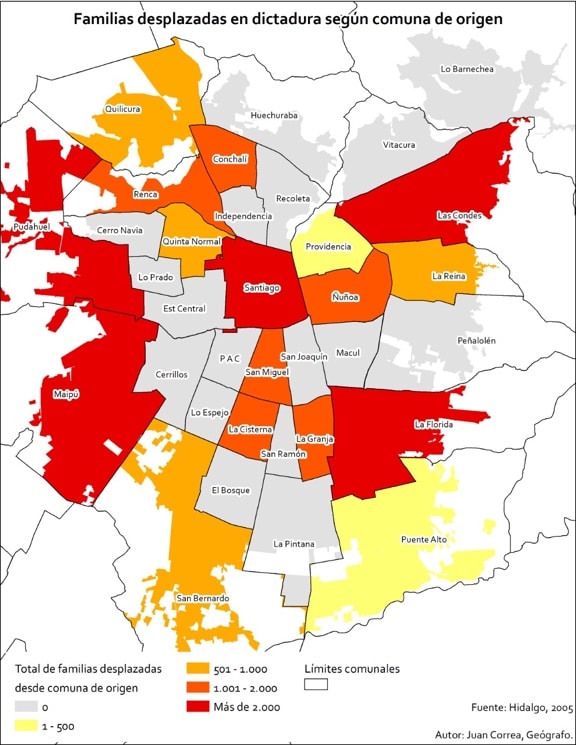

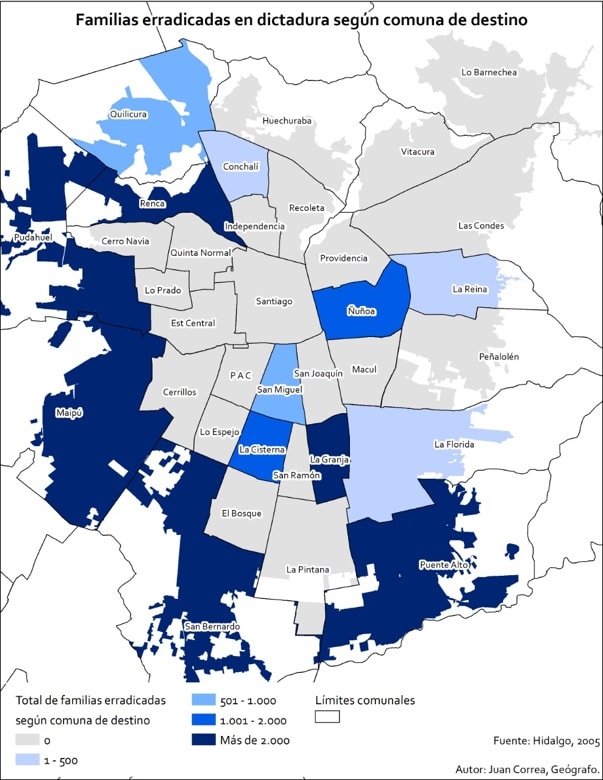

L’héritage du régime de Pinochet n’est pas seulement économique ; il est également spatial. Il est encore présent à travers le maillage actuel de la plupart des grandes agglomérations. Avec l’ouverture significative aux capitaux privés est en effet apparue la nécessité de faire correspondre le Chili à une certaine image, mélange de topoi fabriqués par les autorités et de visions occidentales importées avec ces mêmes capitaux. Politique marquante du régime pinochetiste, la stratégie de « limpieza » [nettoyage, ndlr] est en grande partie à l’origine de l’organisation socio-spatiale des villes chiliennes notamment du Grand Santiago.

Ce nettoyage à la fois ethnique et économique s’est traduit concrètement par la déportation de quartiers entiers vers des zones périphériques peu ou pas connectées. On remarque à ce titre grâce aux productions graphiques du géographe urbaniste Juan Correa combien la ville-centre de Santiago et certaines de ses communes limitrophes ont été particulièrement touchées. Sélectionnés en fonction de leur intérêt économique, les quartiers déplacés ont accouché d’une ville hiérarchisée en fonction de la rentabilité.

Cette réorganisation de l’espace à visée politique et financière a donc fixé des noyaux de peuplement répartis selon leurs caractéristiques socio-économiques. Il est d’ailleurs aisé de constater la corrélation entre certains des quartiers les plus concernés par cette déportation organisée et la distribution actuelle des groupes sociaux précédemment évoqués. Le quart nord-est de Santiago a ainsi vu s’y regrouper les élites et est aujourd’hui la zone la plus onéreuse de l’agglomération. Devenue une banlieue résidentielle aisée, c’est aussi une interface stratégique qui s’ouvre sur un espace touristique de premier plan pour ce qui est des sports d’hiver.

Surtout, puisque soumis aux lois du marché immobilier, le prix du sol a significativement augmenté – on constate une hausse de 105 % sur la dernière décennie selon Juan Correa. Outre un phénomène de gentrification « traditionnelle » autour des principaux lieux d’intérêt ou à fort potentiel économique, les agglomérations urbaines et particulièrement Santiago subissent en plus une autre hiérarchisation cette fois des sols eux-mêmes, que se disputent les promoteurs. Inégalités socio-spatiales entre citoyens donc mais aussi inégalités entre les entreprises elles-mêmes. Le prix du sol est aussi largement lié au développement des transports en commun. Et l’augmentation du prix du ticket de métro qui a fait descendre les Chiliens dans la rue n’était que la partie émergée de l’iceberg. À cause de la concurrence exacerbée et d’une intense activité de lobbying dans les secteurs des travaux publics, l’implantation ou le prolongement de lignes de transports en commun a pour conséquence première, plutôt que le désenclavement, une augmentation significative du prix des sols et avec eux du prix de l’immobilier.

Alors qu’une majorité y est très dépendante, il semble finalement favoriser une atteinte sérieuse au « droit à la ville »[9] pour de nombreux Chiliens, déjà repoussés en périphérie par le maillage hérité de la dictature. En avalisant le discours néolibéral et en organisant l’espace en fonction, le régime pinochetiste a ainsi largement produit les conditions d’une pauvreté multidimensionnelle. Aggravée par toutes les implications déjà évoquées, et ne pouvant se résorber par le seul volontarisme individuel, elle tend à se maintenir par inertie.

UNE APPROCHE CRITIQUE DU DÉVELOPPEMENT AU PRISME DES « MASQUES DU TOURISME » : LA RÉGION DE VALPARAÍSO

Le fait touristique constitue un cas d’école. C’est aujourd’hui le secteur qui connaît la croissance la plus rapide (104 % entre 2008 et 2018)[10]. De plus, il s’insère à merveille dans le maillage hérité de la dictature – et tend à devenir un objet touristique, avec l’émergence d’un tourisme mémoriel. C’est d’ailleurs sous le régime de Pinochet que sont jetées les bases d’un modèle touristique chilien vraiment ambitieux avec la création du Sernatur (Servicio Nacional de Turismo), un organisme autonome disposant à l’origine de pouvoirs quasi coercitifs pour installer durablement le tourisme au Chili.

Le tourisme, et ses masques, pour reprendre la formule du géographe français Georges Cazes[11], sont un exemple probant des fameuses failles du modèle chilien dissimulées par un discours romantique sur le développement. Il est intéressant de constater comment la distribution des groupes socioéconomiques est aussi liée à la hiérarchisation qui est faite des territoires selon leur potentiel touristique. Mieux encore, les acteurs économiques des territoires concernés fabriquent une touristicité idéale[12] qui reprend les codes du discours néolibéral chilien. Le tourisme signerait ainsi l’essor du développement local et régional, promettrait l’insertion économique d’anciennes marges et offrirait de nombreuses perspectives pour de nombreux travailleurs.

La région de Valparaíso et Viña del Mar, en plus d’être depuis longtemps le coeur économique du pays pour sa façade littorale et portuaire est aussi la plus touristique (avec plus de 5 000 000 de visiteurs /an en 2018). Elle est vantée par le Sernatur comme une région aux multiples facettes, terre de naissance des plus célèbres noms de la littérature chilienne, parcourue à la fois de plages de sable blanc et de montagnes pour « amateurs de l’expérience outdoor »[13] ; elle a en plus la bonne idée de participer à hauteur de 3 à 4 % au PIB national et de générer plus de 5 % des emplois. Si le postulat d’un tourisme intégrateur est largement acceptable, particulièrement dans les régions extrêmes du Chili (Atacama, Patagonie), une approche plus fine est nécessaire pour y constater des inégalités d’échelles importantes.

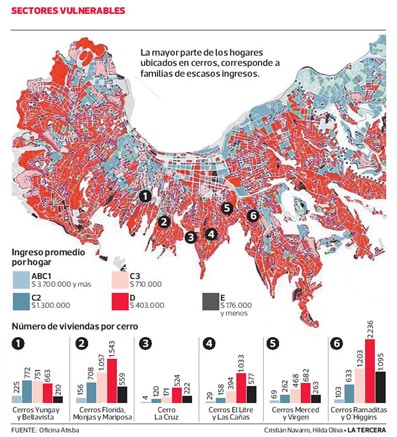

Les premiers versants à l’ouest de Valparaíso, ville urbanisée du bas vers le haut, offrent ainsi une forme originale d’occupation du territoire dans les quebradas, sortes de marges naturelles en forme de vallées encaissées qui sont devenues au fil du temps des marges socio-économiques. Elles abritent des quartiers majoritairement informels, réunis autour d’une sociabilité nouvelle, face au désintérêt de la planification urbaine et à l’explosion du prix des sols et de l’immobilier, une dynamique qui n’est donc pas endogène au Grand Santiago.

S’il ne s’agit pas à proprement parler de bidonvilles car on y trouve une certaine mixité sociale, elles restent des périphéries majoritairement pauvres, délaissées et invisibilisées par l’apport d’un discours touristique sur le développement. Cet effet de relégation, alimenté par une croissance des coûts dans le centre-ville encourage le modèle du campement auto-construit[14] et pousse de plus en plus de néo-pauvres à venir y résider (un phénomène en hausse de 48 % sur la période 2011-2018 selon l’association Un Techo Para Chile). Surtout, cette forme d’urbanisation expose davantage ses habitants aux risques naturels liés à l’escarpement comme les glissements de terrain ou encore les incendies. En 2014 un incendie particulièrement marquant y avait notamment fait 15 morts.

Le tourisme incarne donc ce modèle de développement à deux vitesses – alors que 12 % des Chiliens déclarent n’effectuer aucun voyage sous quelque forme que ce soit durant l’année. Il constitue également un formidable outil de contrôle politique particulièrement en cette période de crise sanitaire, où la reprise progressive de l’activité touristique a été encouragée, pour ce qui est du tourisme intérieur, à l’aide de permis de voyages entre régions. Malgré une marge de manœuvre réduite pour les voyageurs, cela profite de fait aux Chiliens pouvant partir en vacances, et n’étant pas en quarantaine comme c’est souvent le cas des quartiers informels. Une planification qui impose donc ce qu’on pourrait appeler, en pastichant Henri Lefebvre, un droit au territoire à géométrie variable, dont les racines se trouvent davantage dans les inégalités chroniques du modèle chilien que dans la pandémie elle-même.

LE MODÈLE CHILIEN FACE À LA COVID-19 : DES CONSÉQUENCES À PLUS OU MOINS LONG TERME

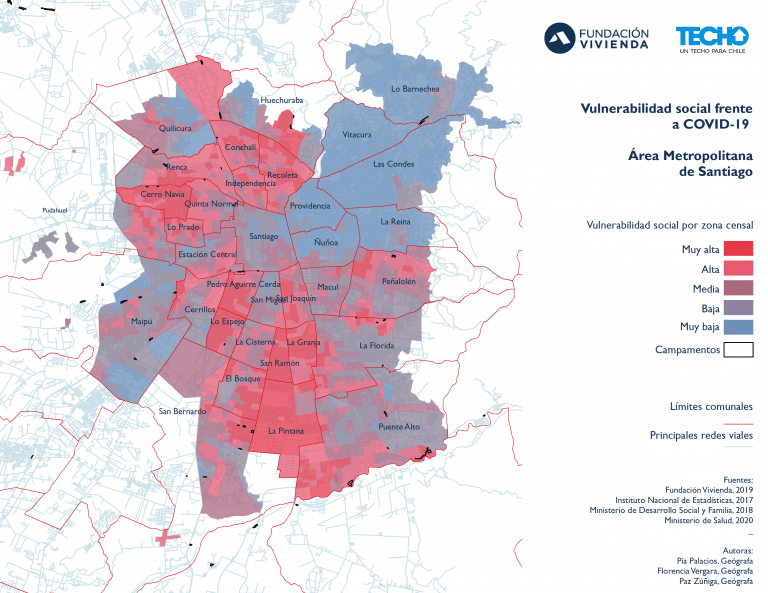

Si les premiers cas de coronavirus au Chili sont apparus dans les quartiers aisés, la contagion s’est rapidement déplacée vers les quartiers populaires (notamment le sud-est pour ce qui est de Santiago)[15]. Les inégalités socio-spatiales et leurs implications concrètes (promiscuité, hygiène difficile, désertification médicale) favorisent l’augmentation du nombre de malades, surtout du nombre de malades pauvres[16], tandis que la pandémie devrait générer au Chili d’ici la fin 2020 une augmentation de la seule pauvreté monétaire de près de 4 points. Pour le Grand Santiago, les statistiques livrent un constat accablant : le taux de mortalité pour 100 000 habitants est d’environ 2 à 2,5 fois plus élevé dans les quartiers au fort taux de pauvreté que dans les quartiers où ce taux est faible. Et ce parce que la distribution de la vulnérabilité suit ce même schéma. Les foyers les moins aisés sont plus exposés au virus, du fait de leur éloignement et car ils n’ont pas la même capacité à y faire face, en raison de leurs conditions de vie et de travail et du faible capital économique immédiatement mobilisable. Nous ne manquerons pas d’ailleurs de relever la proximité entre la distribution spatiale des groupes socio-économiques et celle de la vulnérabilité[17].

La crise économique n’a donc que révélé les failles du système lui-même. Née des mouvements sociaux et aggravée par la pandémie, elle a été jugulée dans l’urgence par des fonds a priori publics. Mais ces fonds proviennent en réalité et en grande partie des économies personnelles des Chiliens eux-mêmes via des systèmes d’ahorros [économies, ndlr] administrés par des organismes privés chargés de les mutualiser et de les faire fructifier. Cette interdépendance se retrouve dans le fonctionnement d’autres systèmes de pensions et notamment celui des retraites. Réforme entreprise au début de la dictature, l’abolition du régime par répartition et le passage à un système par capitalisation individuelle à travers des caisses – qui avaient le mérite rare de ne pas être en concurrence les unes avec les autres – promettait un taux de réversion particulièrement élevé. Mais les rendements ont été moindres, les placements risqués et la grande majorité des pensions sont aujourd’hui inférieures au salaire minimum alors que le taux de prélèvement sur salaire (10 %) reste inchangé. La réforme des retraites était d’ailleurs rapidement venue gonfler les revendications des manifestants considérant qu’elle n’a pas tenu ses promesses. En définitive, ces nombreux systèmes de capitalisation individuelle contribuent au contraire à figer les inégalités. Et ils ne sont pas de nature à répondre à des crises exceptionnelles comme la Covid-19 qui renforce la tension dans les groupes socio-économiques les plus poreux.

Le Chili est aujourd’hui à un carrefour et il serait faux de croire que le peuple est totalement uni. Mais le changement constitutionnel qui s’annonce semble bien confirmer la rupture avec le discours néolibéral qui a institué des inégalités profondes et enchevêtrées. Le résultat du référendum sonne comme une ouverture vers de nouveaux possibles ainsi que comme un nouveau défi : garder en vie les aspirations d’octobre 2019 qui ont récemment ressurgi à bien moindre échelle et lancer des transformations plus profondes sans se limiter aux plans juridique ou symbolique.

Notes :

[1] A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome II, 1840

[2] https://lvsl.fr/chili-effondrement-systeme-pinochet/#sdfootnote1sym

[3] R. Théodore, « La légitimation des inégalités socio-économiques au Chili. Essai sur les imaginaires sociaux », Problèmes d’Amérique latine, 2016/3 (N° 102), p. 75-94

[4] H. Buchi, La transformación económica de Chile : del estatismo a la libertad económica, 1993

[5] Ndlr, par souci de clairvoyance, nous utilisons le dollar américain (et non le peso) comme échelle de valeur tout au long de l’article

[6] https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/17/sondeo-publimetro-cuanto-costaria-subsistir-un-mes-en-chile-si-la-vida-se-tratara-de-circunstancias-promedio.html

[7] A. Fresno, R. Spencer, C. Zaouche-Gaudron, « Pauvreté au Chili », ERES, « Empan », 2005/4 no 60 | pages 133 à 141

[8] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf

[9] H. Lefevbre, Le Droit à la ville, 1968

[10] https://www.eleconomistaamerica.cl/economia-eAm-chile/noticias/10375101/02/20/Chile-promueve-la-naturaleza-y-la-aventura-como-motores-del-sector-turismo.html

[11] G. Cazes, G. Courade, « Les masques du tourisme », in Revue du Tiers-monde, 2004/2 (n° 178)

[12] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/04/23/valparaiso-las-elites-y-la-marginacion/

[13] https://www.sernatur.cl/region/valparaiso/

[14] A. Pino Vásquez, L. Ojeda Ledesma, « Ciudad y hábitat informal: las tomas de terreno y la autoconstrucción en las quebradas de Valparaíso », Revista INVI, 28(78), 109-140, 2013

[15] F. Vergara, J. Correa, C.Aguirre-Nuñez, « The Spatial Correlation between the Spread of COVID-19 and Vulnerable Urban Areas in Santiago de Chile », 2020

[16] https://www.ciperchile.cl/2020/10/17/hacinamiento-la-variable-clave-en-la-propagacion-del-covid-19-en-el-gran-santiago/

[17] https://www.techo.org/chile/techo-al-dia/mapas-revelan-distribucion-de-vulnerabilidad-social-frente-al-covid-19/