Bien affermie depuis que Jacques Rougerie en a posé les premiers jalons1, l’histoire de l’Association internationale des travailleurs (AIT) sous la Commune demeure cependant peu connue de nos contemporains. Prisonnière des lectures idéologiques dont elle a fait longtemps l’objet, l’AIT charrie encore les fantasmes – légende noire ou dorée – hérités du siècle dernier, tandis que, noyée dans le flot de l’insurrection communaliste, L’Internationale n’émerge qu’à l’occasion d’un fugitif refrain : « C’est la lutte finale… » 2. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’Internationale chante à nos oreilles plus qu’elle ne parle. Aussi convient-il de profiter de l’actualité de la Commune de Paris pour tenter de favoriser la démocratisation du savoir scientifique3 et, tout en se tenant à distance des approches partisanes qui en ont soit majoré soit minoré l’incidence, mettre en relief le rôle déterminant qu’y jouèrent les membres de l’Association. Ni celui du grand timonier, ni celui de la mouche du coche. Plutôt celui d’un premier violon qui, dans le concert de la révolution, non sans contretemps, s’employa toujours à donner le ton.

Cet article s’inscrit dans la série « La gauche peut-elle encore changer les choses ? » dirigée par Pierre Girier-Timsit.

Rappelons succinctement l’état de désorganisation dans lequel se trouvent les militants au sortir de l’hiver 1870-1871. C’est qu’en effet, privée de sa cheville ouvrière – les chambres syndicales qu’elle encadrait naguère sont à l’agonie – l’Internationale claudique alors sur le seul pied de ses sections de quartiers. Et des sections qui, pour la plupart, malgré l’amorce d’un processus de réorganisation très volontaire, peinent à sortir de l’état végétatif dans lequel elles ont précédemment sombré. Quant aux autres, celles qui témoignent d’une certaine activité, ces sections sont encore passablement désunies ; divisées entre celles qu’animent les internationaux de la première heure – restés mutuellistes ou nouvellement acquis aux thèses collectivistes – et celles issues de l’admission toute aussi récente que massive des révolutionnaires blanquistes dans l’organisation4. De sorte que, fragmentée par des courants de traditions et de sensibilités politiques très différentes, l’Association s’apparente bien plutôt à un archipel d’ilots militants franchement dissociés.

D’autant plus que le pourrissement de la situation – la pression du siège, le retard du plan Trochu…5 – suscite des réactions désaccordées : tandis que certains internationaux plaident en faveur d’une politique de collaboration avec les républicains radicaux6, d’autres, spéculant sur l’irritation de la population suite à la signature des préliminaires de paix, planifient dans le secret leurs coups de force désespérés contre les hommes de l’Hôtel-de-ville7. Sans succès… Aussi, modérantisme déçu d’un côté, aventurisme maté de l’autre, l’Internationale, déboussolée, est-elle en crise. Elle aura cependant bientôt l’occasion de se ressaisir ; et à la faveur d’un nouvel élément dont la survenue bouleversera soudain les coordonnées de la situation politique, prendre le coche de la révolution.

Du Comité central de la Garde nationale…

Face à l’imminence de l’entrée des Prussiens dans Paris, plusieurs des bataillons de la garde nationale, refusant tout autant la honte de la capitulation que le retour annoncé d’un roi couronné, décident de s’unir dans le but de maintenir armée la République en danger8. Aussi assiste-t-on fin février à la naissance de la Fédération républicaine de la Garde nationale et, issue du vote de chacun de ses bataillons, à celle du Comité central chargé de la représenter.

Mais là encore, l’attitude à adopter vis-à-vis du nouveau venu ne fait pas l’unanimité des internationaux. Si la plupart d’entre eux, inscrits au bataillon de leur quartier, évoluent sous les armes et, simples gardes ou officiers, participent aux sorties menées tambour battant – avec la bouche pleine de « mâles accents »9… ! – , beaucoup n’en sont pas moins circonspects face aux prétentions politiques d’un organe jugé « plus patriotique que révolutionnaire »10. Les débats qu’il occasionne au sein du Conseil fédéral des sections parisiennes de l’Internationale témoignent ainsi de leurs désaccords initiaux :

– « Varlin : Il serait urgent que les internationaux fassent leurs possibles pour se faire nommer délégués dans leur compagnie et pour siéger ainsi au comité central […]. Allons là, non pas comme internationaux, mais comme gardes nationaux, et travaillons à nous emparer de l’esprit de cette assemblée.

– Frankel : Ceci ressemble à un compromis avec la bourgeoisie : je n’en veux pas. […]

– Pindy : On semble oublier qu’il y a là un risque de compromettre l’Internationale […]

– Varlin : Les hommes de ce comité qui nous étaient suspects ont été écartés et remplacés par des socialistes qui désirent avoir parmi eux quatre délégués servant de lien entre eux et l’Internationale […].

– Charbonneau : Vous dites que le comité est devenu socialiste ; à son début il était réactionnaire. Je reste défiant »11.

Or la défiance de Pierre Charbonneau, Léo Frankel et Jean-Louis Pindy, ne dicte toutefois pas sa conduite au Conseil qui, bien que demeuré dans l’expectative, et soucieux de ne pas compromettre dans une nouvelle aventure les premiers jalons d’une refonte organisationnelle de ses sections, donne son assentiment à la résolution chaudement défendue par Eugène Varlin12.

« Une révolution éclatait qui n’était représentée ni par un avocat, ni par un député, ni par un journaliste, ni par un général. À leur place, un mineur[…], un ouvrier relieur, un cuisinier. »

Lissagaray, sans doute resté l’un des plus célèbres historiens de la Commune de Paris, se méprend lorsqu’il considère que la « réserve jalouse »13 de l’Association à l’égard du Comité central empêche celle-ci de se saisir de son potentiel et d’y jouer le moindre rôle. Non, les internationaux ne rateront pas le coche ! Et ce, tant à titre individuel que comme force collective. Mis en lumière et régulièrement rappelé, le rôle de Varlin auprès du Comité est certes particulièrement déterminant – que l’on songe notamment à l’influence qu’il exerce dans l’adoption du principe de l’élection, du contrôle et de la révocabilité des chefs de la garde nationale. Mais l’on oublie généralement de souligner celui, sans doute plus obscur, de tous ceux qui, peuplant toutes les instances de la Fédération, depuis les bataillons jusqu’au Comité central, œuvrent à la conversion de ce dernier en organe de la révolution. Non seulement Varlin donc, mais André Alavoine, Adolphe Assi, Henri Chouteau, Émile Duval, Émile Lacord, etc. Soit presque la moitié des représentants élus au Comité central !

Cela implique de réévaluer le jugement négatif que l’on attribue d’ordinaire au rôle de l’Internationale au cours de l’insurrection. Certes, pris au dépourvus – mais qui ne l’est pas alors ? – lorsque, au petit matin du 18 mars, les Montmartrois s’insurgent face à l’opération de brigandage entreprise par les Versaillais14, la plupart des internationaux n’en sont pas moins sur la brèche dès lors que la nouvelle se répand :

« Mon somme fut interrompu par les cloches de Saint Ambroise qui sonnaient à toute volée. Le jour était venu.

– Qu’y a-t-il, criais-je à ma femme [?]

– Dors, me répondit-elle. […]

Je me rendormis. Mais je fus réveillé bientôt. Une voix ardente, impérieuse, criait :

– Camélinat ! Camélinat ! aux armes, on assassine nos frères !

Nom de Dieu, je sautais du lit »15…

Apportant leur pierre à l’édifice des barricades qu’élèvent à chaque angle de rue les insurgés dans leur panique, fraternisant avec les lignards invités à mettre crosse en l’air, poursuivant de leurs coups de feu ceux des soldats restés fidèles à leurs généraux, tous, à leur mesure et selon la situation dans laquelle ils se trouvent alors, tous participent à l’insurrection qui elle-même à cette heure s’ignore encore. En tout état de cause, rien qui ne justifie la boutade de l’historien Edmond Lepelletier assimilant l’Internationale à une « académie de philosophes ». Ou, comme le dira Talès après lui, d’« esprits théoriques […] peu disposés à l’action »16.

Au terme de cette journée où les membres du gouvernement ont déserté leurs ministères et, emboitant le pas des soldats dans leur retraite, fui la capitale en direction de Versailles, le Comité central de la garde nationale, installé à l’Hôtel-de-ville, est alors maître de Paris. Et les internationaux ne le sont pas moins : « Une révolution éclatait qui n’était représentée ni par un avocat, ni par un député, ni par un journaliste, ni par un général. À leur place, un mineur […], un ouvrier relieur, un cuisinier, etc. »17. Ce mineur, ce relieur, ce cuisinier, ces inconnus…, ce sont respectivement Adolphe Assi, Eugène Varlin, Émile Lacord ; gardes nationaux et membres du Comité central, mais militants de l’Internationale !

… aux marches de l’Hôtel-de-ville !

À la faveur d’un de ces « cas fortuits »18 grâce auxquels parfois l’histoire se meut inopinément, l’Année terrible19 débouchait sur une révolution à laquelle la Commune de Paris, tout juste sortie de ses flancs, donnera son nom. Et les internationaux, ces communards, son visage. Car, si comme le dit Marx, l’histoire quand elle avance cherche toujours les hommes dont elle a besoin, celle des 72 jours de la Commune trouvera nombre de ses champions parmi les militants de l’Association.

S’étant joint à la résistance des maires et députés de Paris qui, forts de leur récente élection, refuseront de céder à une autre légitimité que la leur, Henri Tolain, certes, tourne le dos à la Commune et déserte la capitale pour s’en aller rejoindre Versailles. Mais il est le seul. Et le restera ; flétri, honni de tous ses anciens amis qui ne lui pardonneront jamais l’adultère politique ainsi commis. C’est que, Tolain mis à part, les internationaux ont tous pris le train de la révolution en marche, et appuyé de toute l’autorité de leur Association l’organisation des élections communales que le Comité central a fixé pour le dimanche 26 mars.

Les procès-verbaux du Conseil fédéral se font initialement l’écho des doutes éprouvés par certains délégués. Restés sceptiques quant à la nature d’une insurrection dont ils peinent à saisir le sens et la dynamique, hantés sans doute aussi par le récent souvenir du 22 janvier, ceux-là recommandent quelques prudences à engager la responsabilité de l’organisation. Mais l’enthousiasme des autres l’emporte cependant bientôt sur les plus timorés : « Je suis d’avis de faire un manifeste dans lequel nous inviterions les nôtres à voter la Commune », suggère Frankel. Oui, « apportons tout notre concours à la République quand elle devient sociale », appuie Boudet. « Il faut que l’Internationale ait aujourd’hui une responsabilité militante », renchérit Evette ! Spoetler et Minet restent hésitants mais, recueillant l’assentiment de la majorité des délégués présents, la proposition Frankel est acceptée20.

Pressés par les circonstances, les internationaux franchissent donc à leur tour le Rubicon de la révolution que, dans son entrain, sa spontanéité, la population insurgée vient de passer sans s’en apercevoir.

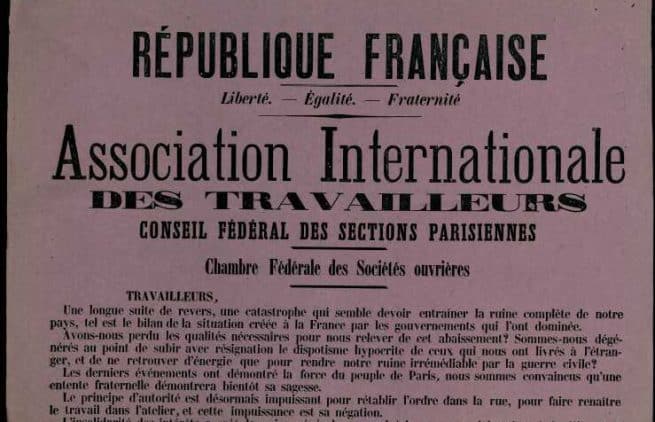

« Notre parti est pris », conclut Hamet. Et, le soir même, paraît sur les murs de Paris le Manifeste élaboré quelques heures auparavant dans le local de la Corderie (3ème ardt) : « Nous avons revendiqué l’émancipation des travailleurs, et la délégation communale en est la garantie, car elle doit fournir à chaque citoyen les moyens de défendre ses droits, de contrôler d’une manière efficace les actes de ses mandataires chargés de la gestion de ses intérêts, et de déterminer l’application progressive des réformes sociales. […] Dimanche 26 mars, nous en sommes convaincus, le peuple de Paris tiendra à l’honneur de voter pour la Commune »21.

La troisième adresse du Conseil Général de l’Association Internationale des Travailleurs – plus connue sous le nom de La Guerre civile en France, 1871 – fut rédigée par Karl Marx à fin mai 1871.

(Première de couverture, Les Éditions sociales, 1952).

Pressés par les circonstances, les internationaux franchissent donc à leur tour le Rubicon de la révolution que, dans son entrain, sa spontanéité, la population insurgée vient de passer sans s’en apercevoir. L’insurrection du 18 mars défraie bientôt la chronique de la presse internationale, et la Commune de Paris, vite devenue l’épicentre européen de la lutte des classes, bénéficie tout aussitôt des relais de la grande Association. C’est que, depuis Londres, le Conseil général22 joue son rôle de caisse de résonnance (meetings de soutien, souscriptions publiques…) et, par le truchement des correspondances de Marx, bat le rappel à travers l’Europe entière. Aussi l’Internationale contribue-t-elle à faire de la Commune un point de fixation vers lequel se portent les révolutionnaires du monde entier. Comme le confiera James Guillaume – alors en Suisse : « … l’idée d’aller à Paris, au foyer de l’action révolutionnaire, […] me souriait. J’acceptais donc la proposition. Nous devions partir le soir même»23.

Tombée en disgrâce suite aux coups de force tentés sans que la population y adhère, l’Internationale recouvre tout son ascendant sur elle à la faveur d’une révolution qui, par définition, en implique la très forte mobilisation. Rien de surprenant dès lors à ce que, reconnus pour leur indéfectible combat en faveur de l’émancipation des travailleurs, nombre d’entre ses militants soient largement crédités dans les suffrages et figurent parmi les nouveaux élus de la Commune.

Combien, au juste, parmi ces hommes du futur Conseil qui, du haut des marches de l’Hôtel-de-ville, au soir des élections, présentent leur visage à la foule ? Les estimations divergent notablement selon que l’on considère tel ou tel critère censé définir l’appartenance d’un militant à l’organisation (ancienneté, obédience, courant de pensée, réseau de sociabilité, relations interpersonnelles, etc.). De sorte que si le militant Auguste Serraillier, manifestement très inclusif, en compte 60, son camarade Benoit Malon, plus sélectif, n’en retient que 23 – ceux qu’il appelle ses « amis ». Alors ? Suivons là-encore Jacques Rougerie qui, se situant en milieu de fourchette, en estime le nombre à une grosse quarantaine ; soit la majorité toutefois des 78 membres de la Commune à l’issue des élections complémentaires du 16 avril24.

Or s’ils ne relèvent pas des mêmes sensibilités, ne professent pas les mêmes convictions ni ne nourrissent les mêmes perspectives, et s’ils ne sont certes pas tous « amis », tous éprouvent cependant une forme d’angoisse à devoir présider aux destinées d’un nouveau monde : « Une chose me terrifiait : c’était d’avoir une part de responsabilité dans le succès ou l’insuccès, dans la vie ou la mort de ce peuple de Paris […]. J’eus comme un vertige, et le sentiment de l’épouvantable responsabilité m’apparut terrible ! »25

L’outil dans une main, le fusil dans l’autre

À partir de cette date, et plus encore qu’auparavant, l’histoire de l’Internationale cède la place à celle des internationaux. Il n’est bien sûr pas question d’en retracer ici l’aventure buissonnante. Qu’il suffise d’en donner çà et là quelques touches saillantes ; avec le regret toutefois de laisser dans l’ombre tous celles et ceux qui, anonymes et méconnus, sans éclat ni titre, œuvrèrent « au ras du sol »26…

Si, envisagés dans une acception large, les élus de l’Internationale investissent chacune des dix commissions qu’établit le Conseil de la Commune au soir de sa première séance, notons que les internationaux de souche, délaissant les fonctions politiques les plus en vue, se consacrent plus volontiers aux tâches de remise en route de la société. Tâches obscures au regard des grands titres dont se parèrent les blanquistes et les jacobins radicaux ; mais tâches pressantes, essentielles, et sans lesquelles rien ne se fait… Albert Theisz, en charge de la remise en fonction des services postaux ; Eugène Varlin qui, des finances, se porte garant de l’organisation des subsistances ; Jules Andrieu, commissionné aux services publics et répondant ainsi du bon fonctionnement des cimetières, du gaz, de l’eau des fontaines, des immondices, des fosses et égouts, de l’éclairage public, etc.

Mais soulignons-là surtout le rôle fondamental des internationaux dans l’activité de la Commission du travail. Dirigée par Léo Frankel – « le premier ministre du travail de l’histoire du monde »27 – qui l’anime en lien avec le Conseil Fédéral, l’Union des femmes28 et les principaux responsables des chambres syndicales de la Fédération ouvrière, la Commission du travail fonde et détermine à elle seule l’œuvre proprement socialiste de la Commune. Ses principaux décrets – tels que ceux portant sur la suppression du travail de nuit des boulangers, les dégagements gratuits du Mont-de-piété, l’interdiction des amendes et des retenues sur salaires, l’attribution préférentielle des marchés de la Commune aux associations ouvrières, la réquisition des ateliers abandonnés, etc. – en sont le témoin. Peu suivis d’effet en raison du cours de la guerre civile, ils n’en portent pas moins la marque anticapitaliste de l’Internationale et, avec elle, le caractère socialiste de la révolution communale.

Peu suivis d’effet en raison du cours de la guerre civile, [les décrets de la Commission du travail] n’en portent pas moins la marque anticapitaliste de l’Internationale et, avec elle, le caractère socialiste de la révolution communale.

Il aura seulement manqué du temps. Les communards n’en eurent pas… Exclusivement préoccupés par l’organisation de la société socialiste à venir, les internationaux ont-ils oublié que la Commune assiégée vit là ses heures dernières ? « Notre révolution est accomplie, déclare Georges Bertin en séance du Conseil, « laissons le fusil et reprenons l’outil » ! Or si Henri Goullé, commandant d’état-major et, donc, plus averti de la situation, lui objecte alors l’impératif d’avoir à « se tenir sur ses gardes », Hamet et Frankel, désireux de voir l’Internationale se consacrer pleinement à la question ouvrière et répondre ainsi aux exigences sociales de ses mandants, concluent en faveur de Bertin : « La garde est facile à établir, le travail l’est moins ; prenons nos outils, au premier coup de tambour nous saurons retrouver notre fusil »29… !

Il est vrai que, rapporté en ces termes à la veille de la Semaine sanglante, le propos de certains des internationaux témoignent « d’un optimisme qui n’est guère de mise »30. Mais il faut se garder d’une lecture par trop téléologique – l’enceinte fortifiée est alors sans brèche… – et ne pas s’exagérer la performativité de telles ou telles formules. Le débat et l’accent porté alternativement sur « l’outil » et sur « le fusil » illustrent ici seulement la difficulté dans laquelle se trouvent les militants de devoir conjuguer ensemble, simultanément, en rythme, et sans contretemps, les tâches politique et sociale de la révolution. D’ailleurs, le tambour les rappelant au combat, les internationaux qui étaient demeurés l’outil dans une main et le fusil à portée de l’autre ne font pas la sourde oreille. Et c’est sans difficulté qu’ « Avrial troque la casquette de la Commission du Travail pour le képi de celle de la Guerre »31 !

Contrairement à ce que suggère Lissagaray, les internationaux n’oublièrent pas que « la Commune était une barricade ».

Gustave Cluseret, Jaroslaw Dombrowski, Walery Wroblewski…, pour ne citer-là que les responsables militaires de la Commune les plus en vus, sont par ailleurs tous membres de l’Internationale. Et tous sont au front : à cheval, chargeant l’arme au poing ; retranchés derrière les gravats, le fusil braqué sur les lignards de Versailles ; ou parmi les décombres, portant secours aux blessés tombés sous la mitraille… Non, et contrairement à ce que suggère Lissagaray, les internationaux n’oublièrent pas que « la Commune était une barricade »32.

Aussi, lorsque, dimanche 21 mai, se répand la nouvelle que les troupes versaillaises ont pénétré dans Paris, tous les internationaux volent aussitôt à la défense de leur quartier. Dans un article que publie ce qui sera le dernier numéro de l’hebdomadaire de l’Internationale à Paris, Émile Aubry donne le ton : « Semblables à un homme attaqué dans sa maison par une bande de voleurs, et qui se sert de tout ce qui se trouve sous sa main pour frapper les agresseurs, employons tout. Puisqu’on veut nous traiter en insurgés, ripostons en insurgés »33.

Qu’importe alors les divisions de la veille lorsque, désaccordés quant au rôle et aux attributions d’un organe de direction supérieur, le Conseil de la Commune et l’Internationale s’étaient l’un et l’autre partagés entre une « majorité » – favorable à l’établissement d’un Comité de salut public – et une « minorité »– qui en dénoncera bientôt les dérives dictatoriales… L’urgence de la lutte commande à l’unité : chacun dans son quartier, certes, mais tous ensemble contre l’ennemi commun.

L’exécution de Varlin

(Maximilien Luce, 1914-17, huile sur toile, Mantes-la-Jolie).

Mais là s’arrête notre récit34. S’il ne nous appartient pas de valider l’aphorisme de Friedrich Engels selon qui la Commune « était sans contredit la fille de l’Internationale »35, il convient cependant de constater que, si tel était le cas, la mère n’a pas survécu à la mort de l’enfant. Aiguillonné par les pamphlets que multiplient les sectateurs de l’ordre bourgeois, Versailles, triomphant de la Commune, s’attache dès lors à éradiquer ce qu’elle en soupçonne être le plus redoutable ferment. Aussi, chassés, traqués, emprisonnés, déportés, fusillés, la plupart des internationaux, communards parmi d’autres, partagent le sort de tous ceux-là. L’Internationale en France ne s’en relèvera pas ; morte bien avant qu’en mars 1872 la loi Dufaure ne s’acharne sur son cadavre36.

Réchappés de la « Saint-Barthélemy des prolétaires »37, plusieurs militants parviendront pourtant à se soustraire aux conseils de guerre. Prenant le chemin de l’exil, ils poursuivront ailleurs l’aventure de l’Internationale ; en proscrits. À Genève, à Bruxelles, à Londres… « En quelque lieu, pour conclure avec Marx, sous quelque forme, et dans quelques conditions que la lutte de classe prenne consistance […] »38.

[1] J. Rougerie, « L’Association internationale des travailleurs et le mouvement ouvrier à Paris pendant les évènements de 1870-1871 », dans Jalons pour une histoire de la Commune de Paris, International review of Social history, vol. XVII, 1972.

[2] Il s’agit du premier vers du célèbre refrain de L’Internationale ; le poème qu’Eugène Pottier, le chantre de l’Association internationale des travailleurs, aurait écrit au mois de juin 1871 alors qu’il se cachait de la répression versaillaise.

[3] Cet article est la version abrégée d’un ouvrage à paraître prochainement chez Arbre bleu éditions (coll. Les Passeurs).

[4] Les membres du premier bureau parisien de l’Internationale sont pour la plupart très influencés par la pensée – mutuelliste – de Pierre-Joseph Proudhon. Les « blanquistes » désignent les partisans de la stratégie révolutionnaire défendue et incarnée par Auguste Blanqui, dit L’Enfermé – ce qu’il sera d’ailleurs à nouveau peu avant l’insurrection du 18 mars 1871.

[5] Le bombardement de la capitale, assiégée depuis le mois de septembre de l’année précédente, a commencé le 5 janvier 1871. Président du Gouvernement de la Défense nationale, le Général Louis Trochu assure avoir un plan d’action militaire – tenu secret – pour libérer Paris du siège… Il n’en est rien.

[6] Au sein du Comité central républicain des vingt arrondissements ou à l’occasion d’une liste commune aux élections législatives de février.

[7] L’échec du coup d’État du 22 janvier 1871 redouble depuis peu celui du 31 octobre 1870.

[8] Il se murmure en effet que l’Assemblée nationale, installée à Bordeaux avant qu’elle ne déménage à Versailles, pourrait pousser le rapport de force jusqu’à rétablir la monarchie.

[9] La Marseillaise est alors un chant révolutionnaire…

[10] La formule est de Benoit Malon – ouvrier teinturier, militant de l’Internationale, communard, et l’un des premiers historiens de la Commune de Paris – tirée de La troisième défaite du prolétariat français, G. Guillaume fils, Imprimeur – Éditeur, Neuchâtel, 1871, p 57.

[11] Les séances officielles de l’Internationale à Paris pendant le Siège et pendant la Commune, E. Lachaud Éditeur, 3e édition, Paris, 1872, pp 82-86.

[12] Eugène Varlin, ouvrier relieur de son état, compte parmi les tout premiers membres du bureau parisien de l’Internationale (1865). La centralité de son rôle dans la renaissance de l’organisation au lendemain des procès de 1868 et dans l’animation de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières fait de lui la principale figure de l’Association au cours des années 1869-1871. Dénoncé au cours de la Semaine sanglante, il sera fusillé, le 28 mai 1871, rue des Rosiers.

[13] Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, FM / petite collection maspero, Paris, 1976, p 99.

[14] Adolphe Thiers, qui souhaite désarmer Paris, entend profiter de la nuit du 17 au 18 mars pour subtiliser les canons que la Garde nationale a parqué au sommet de la butte Montmartre.

[15] L’Humanité, 19 mars 1928 (cité dans M. Cordillot, « Camélinat-le-communard, de Mailly-la-Ville à l’exil outre-Manche », in Zéphirin Camélinat (1840-1932), Une vie pour la Sociale, Colloque, Adiamos – 89, 2003, Auxerre, pp 13-51).

[16] E. Lepelletier, Histoire de la Commune de 1871, vol 1 : Le dix-huit mars, Mercure de France, 1911, Paris, p 355 ; C. Talès, La Commune de 1871, Spartacus, 1998, Paris, pp 17-18.

[17] A. Arnould, Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Éditions Jacques-Marie Laffont et associés, Lyon, 1981 (1873), p 103.

[18] Lettre de K. Marx à Kugelmann, 17 avril 1871.

[19] L’Année terrible est le titre d’un recueil de poèmes de Victor Hugo retraçant les évènements de l’année 1870-1871.

[20] Séances officielles…, op. cit., pp 132-152.

[21] Affiché dès le lendemain sur les murs de Paris, le Manifeste ne paraît dans la presse que le lundi 27 mars (Le Journal officiel, Le Châtiment).

[22] Le Conseil général, dont le siège est à Londres, est l’organe de liaison internationale entre les différentes branches de l’Association.

[23] J. Guillaume, L’Internationale : documents et souvenirs (1864-1878), Tome 2, Édouard Cornély et Cie Éditeurs, Paris, 1907, p 127. Tous les internationaux ne partagent pas le même enthousiasme… Réfugié à Locarno (Suisse) où il s’emploie à la rédaction de son dernier ouvrage, Michel Bakounine estime pour sa part n’avoir « rien à faire là » (Paris) : « Je vois trop clairement que l’affaire est perdue. Les Français, même les ouvriers, ne sont pas encore à la hauteur »… Lettre de M. Bakounine à Ozerof, 5 avril 1871.

[24] Respectivement : correspondance d’Auguste Serraillier à Jenny Serraillier, 30 mars 1871 ; B. Malon, op. cit. ; J. Rougerie, op. cit.

[25] A. Arnould, op. cit., p 122.

[26] Quentin Deluermoz, « Gouverner au ras du sol », in La Commune, Le grand rêve de la démocratie directe, L’Histoire, Les collections n°90, janvier-mars 2021.

[27] A. Lanoux, Le Coq rouge, Grasset, Paris, 1972, p 512.

[28] L’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés est alors dirigée par deux militantes de l’Internationale – Nathalie Le Mel et Élisabeth Dmitrieff.

[29] Les Séances officielles…, op. cit., p 157.

[30] M. Choury, La Commune au cœur de Paris, (2ème édition), Éditions sociales, Paris, 1972, p 237.

[31] A. Dalotel et J. Sutton, « Un communard oublié : le mécanicien Avrial », in Gavroche. Revue d’histoire populaire, n°110, mars-avril 2000, Éditions Floréal, pp 8-12.

[32] P-O. Lissagaray, op. cit., p 250.

[33] É. Aubry, « La Révolution sociale et la Commune », in La Révolution Politique et Sociale, 25 Floréal an 79 (15 mai 1871).

[34] Que l’on nous excuse de ne pas avoir abordé les questions relatives à la marche sur Versailles ou à la réquisition de la Banque de France ; questions de grande importance, certes, mais peut-être trop épineuses, trop polémiques et trop périphériques à notre sujet pour être seulement touchées du doigt dans le cadre d’une communication de modeste format.

[35] Lettre de F. Engels à F.A. Sorge, 12-17 septembre 1874.

[36] Le 14 mars 1872, la loi Dufaure (du nom du ministre de la Justice du gouvernement Thiers) criminalise l’appartenance à l’Association internationale des travailleurs.

[37] B. Malon, op. cit., p 451.

[38] Karl Marx, La Guerre civile en France, 1871 (La Commune de Paris), Éditions sociales, 1968, p 88.