« Une forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou néfaste que même le salarié n’arrive pas à justifier son existence » : c’est ainsi que l’anthropologue David Graeber définit les bullshit jobs. Ces « jobs à la con » représenteraient d’après lui près de 40 % des emplois exercés dans nos sociétés. Comment peut-on expliquer cette absurdité économique et sociale ?

En 2013, David Graeber, professeur d’anthropologie à la London School of Economics, militant anarchiste et figure de proue d’Occupy Wall Street, publie un court article intitulé « On the phenomenon of bullshit jobs » dans Strike! Magazine. Il y affirme que dans nos sociétés occidentales contemporaines, de nombreux emplois sont dénués de sens et d’utilité : ce sont les bullshit jobs.

Son article, pourtant paru dans une revue confidentielle, rencontre immédiatement un grand écho : beaucoup de lecteurs se reconnaissent dans la description que fait David Graeber de ces « emplois à la con » et lui envoient des témoignages de leur propre expérience, confortant son hypothèse au point qu’il décide de consacrer un véritable ouvrage à la question – Bullshit jobs, qui paraît en 2018.

Et les Shadocks pompaient, pompaient…

Dans cet essai, Graeber affirme – enquêtes statistiques à l’appui – que 40 % de la population active, dans nos sociétés, penseraient avoir un « job à la con ». 40 % des personnes interrogées pensent donc que leur métier ne sert à rien, voire parfois qu’il est franchement nuisible. Ce chiffre impressionnant suscite de nombreuses interrogations : dans une société dont les principaux objectifs sont le profit et la croissance économique, comment peut-on seulement imaginer que des gens puissent être payés à ne rien faire d’utile ? C’est impossible, se dit-on d’abord. Les sondés se sont forcément trompés, peut-être ne connaissent-ils tout simplement pas la finalité de leur travail ; ils ne sont qu’un maillon dans la chaîne de production, pourrait-on objecter.

Passons sur le caractère aliénant, déjà pointé par Adam Smith et Karl Marx, d’une spécialisation trop extrême des tâches. Mais si l’on prend l’exemple convoqué par Graeber, d’une employée forcée de trier des trombones par couleur, et s’apercevant plus tard que sa supérieure les utilise sans prêter attention à leur couleur, l’on est forcé de se rendre compte qu’en plus d’être répétitive, ennuyeuse et dénuée d’un quelconque intérêt, la besogne qu’on lui avait imposée se révèle complètement inutile.

D’aucuns diront que ce genre d’exception, car il s’agit forcément d’une exception, ne peut survenir que dans le secteur public, dont le but n’est pas la recherche effrénée du profit, comme c’est le cas des entreprises privées, où tout cela ne pourrait pas arriver. En effet, de tels emplois gaspillent de l’argent pour rien, et font donc baisser la rentabilité de l’entreprise.

Pourtant, les contre-exemples ne manquent pas. David Graeber évoque le cas d’un salarié d’une entreprise sous-traitante de l’armée allemande, qui doit parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour aller signer un formulaire autorisant un autre employé à changer un ordinateur de bureau, ce qui est, il faut bien le dire, complètement absurde. Il s’agit en l’occurrence d’un cas extrême et heureusement peu habituel de « job à la con ». Mais il existe cependant bien des exemples moins frappants, mais plus répandus, de « jobs à la con » : « consultants en ressources humaines, coordinateurs en communication, chercheurs en relations publiques, stratégistes financiers, avocats d’affaires » par exemple, pour reprendre la liste des plus suggestifs d’entre eux qu’énumère David Graeber dans la préface de son ouvrage.

Il existe aussi des emplois qui ne sont qu’à moitié des bullshit jobs, remarque l’anthropologue américain. De plus en plus d’employés, en effet, sont censés travailler parfois quarante heures par semaine, alors qu’ils n’en ont besoin que de la moitié pour remplir correctement leur tâche – ce qui les oblige à trouver de quoi s’occuper durant le reste du temps, pour donner l’impression qu’ils servent à quelque chose, et ainsi justifier leur emploi auprès de leur supérieur hiérarchique.

L’énigme des bullshit jobs

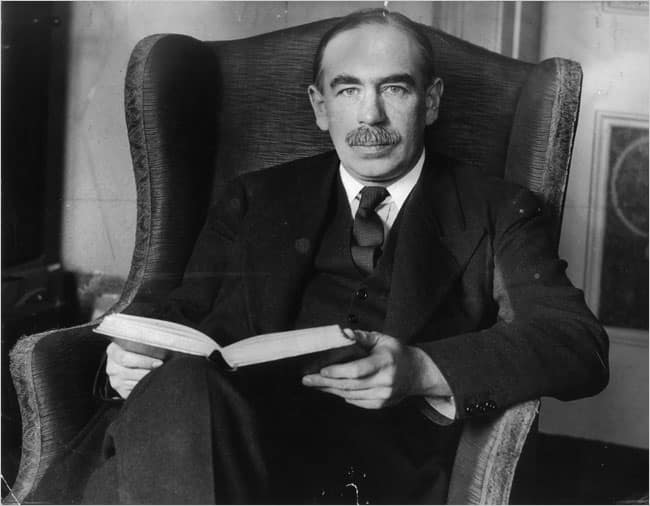

L’économiste anglais John Maynard Keynes prédisait en 1930 que grâce à l’automatisation de nombreuses tâches, nous aurions pu dès les années 2000 réduire considérablement notre temps de travail, pour parvenir à des semaines de 15 heures et jouir d’une retraite plus précoce. Pourtant, rien de tout cela n’est arrivé et c’est presque le contraire qui semble se produire aujourd’hui : le gouvernement allemand réfléchit actuellement à repousser l’âge de départ à la retraite à taux plein à 69 ans, et une évolution similaire peut s’observer dans d’autres pays de l’OCDE notamment en France.

L’anthropologue Marshall Sahlins montrait en 1972 dans son ouvrage Âge de pierre, âge d’abondance que les peuples primitifs consacraient en fait peu de temps, seulement quelques heures par jour, à subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, alors que le progrès technique nous permettrait de produire largement de quoi vivre confortablement en travaillant peu, nous continuons pourtant à passer la majeure partie de notre vie à exercer des métiers parfois pénibles et inintéressants. Pourquoi ne nous consacrerions-nous pas à des loisirs plus agréables et plus épanouissants ? Quel mystère se cache derrière ce paradoxe apparent ?

La théorie économique mainstream propose une réponse simple : nous préférerions travailler plus, afin de produire et consommer davantage de biens, plutôt que de travailler moins en disposant de moins de richesses. L’accroissement de la productivité se traduirait donc, non pas par une diminution du temps de travail, mais au contraire par son augmentation, ou au moins par sa constance ou sa faible diminution (en termes techniques, on dit que l’effet de substitution l’emporte sur l’effet de revenu, ou au moins qu’il le compense quasiment). Mais cette hypothèse est incompatible avec l’existence des bullshit jobs…

Pour David Graeber, la réponse est en effet tout autre : « la classe dirigeante s’est rendue compte qu’une population heureuse et productive avec du temps libre était un danger mortel », écrit-il dans son article originel. La remise en question du système capitaliste ne tarderait pas à germer dans l’esprit des travailleurs, si ceux-ci n’étaient pas trop accaparés par leur métier, auquel ils consacrent la plus grande partie de leur temps.

De fait, on peut observer que certains responsables politiques déclarent préférer conserver des emplois inutiles voire nuisibles, plutôt que de réduire ou mieux répartir le temps de travail. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire, refusait par exemple d’encadrer plus strictement le démarchage téléphonique, au motif que cela « crée de l’emploi ». On aurait pu interdire purement et simplement cette pratique ; à la place, on a créé, par délégation de service public, la liste d’opposition téléphonique Bloctel, censée protéger les particuliers contre les appels intempestifs. Bloctel est pourtant notoirement inefficace, ce qui est d’ailleurs peu étonnant lorsque l’on sait que ce service est géré par la société Opposetel, elle-même cogérée par quatre entreprises… de télémarketing (Amabis, HSK Partners, AID et CBC Developpement). Mais tout cela crée de l’emploi ! Barack Obama, de même, affirmait dans un entretien donné à The Nation en 2006 qu’il n’était pas favorable à la création d’un système de sécurité sociale à l’européenne, bien qu’il reconnaisse qu’un tel système est plus efficace que le système américain principalement dominé par les compagnies d’assurance privées, car cela supprimerait trop d’emplois…

Le paradoxe des bullshit jobs

Comme l’explique David Graeber, les bullshit jobs n’existent que depuis quelques décennies. En effet, ces emplois ont émergé concomitamment à la robotisation et à l’automatisation de nombreuses tâches, dans l’agriculture par exemple. Au début du XXe siècle, près d’un Français sur deux travaillait dans les champs. Aujourd’hui, les agriculteurs ne représentent plus que 3 % des actifs en France, alors que la population à nourrir ne cesse de croître. Si on leur posait la question, ils répondraient très probablement avoir l’impression que leur métier est utile, et il serait en effet difficile de le nier.

Il en va de même chez le personnel hospitalier, ou plus généralement dans les métiers de l’aide à la personne, où la proportion des travailleurs pensant être utiles à la société est proche des 90 %. Dans l’ensemble des agents du service public, dont l’organisation, la gestion et la rentabilité sont si souvent décriées par les adeptes du secteur privé, ils sont 80 % à penser être réellement utiles et le sont objectivement, en général. Pourtant, ce sont des professions dans l’ensemble mal payées ou peu considérées, comme le montrent actuellement la grève du personnel hospitalier, ainsi que le taux de suicide très élevé chez les agriculteurs.

À l’inverse, les cadres et le personnel administratif, toujours plus nombreux, sont les professions dont les employés pensent le plus souvent être inutiles et ne rien apporter à la société. En bref, exercer des bullshit jobs. Pourtant, ils sont en moyenne bien mieux payés que les professeurs, les ouvriers, les agriculteurs, les aides-soignants… David Graeber en conclut que l’utilité d’un métier est en général inversement proportionnelle à la rémunération et la considération sociale qui y sont attachées, même si cette règle admet des exceptions : les médecins, par exemple, jouissent à la fois d’un statut social et d’une rémunérations privilégiés, tout en contribuant indéniablement au bien-être de la société. Ce constat d’une opposition entre utilité et considération sociales n’est d’ailleurs pas sans rappeler la célèbre parabole de Saint-Simon, dans laquelle le philosophe et économiste affirme que les « trente mille individus réputés les plus importants de l’État » sont en fait si peu indispensables à son fonctionnement, que leur disparition subite ne causerait aucun mal à la société.

On entend souvent rappeler les pénuries de boulons qui bloquaient toute une usine en URSS, ou bien les trois employés qui vous y accueillaient à la caisse du magasin, là où un seul eût été suffisant. Mais notre système économique actuel est aussi responsable d’un énorme gâchis. Le récit panglossien des thuriféraires du libéralisme économique, d’après lequel le marché permettrait une allocation optimale des ressources (au moins dans la plupart des cas), est réfuté de façon éclatante par l’existence massive des bullshit jobs dans nos sociétés. De quoi faire réfléchir, d’après David Graeber, à la mise en place d’un revenu de base universel qu’il estime être un moyen efficace pour combattre ce phénomène économiquement absurde et socialement néfaste, dont on se demande parfois s’il n’est pas sorti tout droit de l’univers des Shadoks.