Dix ans de captivité et une seule condamnation, pour défaut de comparution. Un asile politique accordé, puis révoqué. Des procédures viciées. Et une mise hors-jeu de fait : depuis 2018, Wikileaks n’a pratiquement rien publié. Son fondateur, Julian Assange, attend l’issue de la demande d’extradition vers les États-Unis, où il encourt 175 ans de prison ; le jugement rendu le 10 décembre par la Haute cour de justice de Londres constitue une nouvelle victoire pour la partie américaine. Alors que la couverture médiatique se focalise sur la défense de l’accusé et les atteintes portées à la liberté de la presse, ce prisme juridique occulte les enjeux effectifs de l’affaire : le formidable réseau de pression géopolitique qui s’exerce sur la justice britannique, et le mode de gouvernement par le secret caractéristique de l’État américain depuis le 11 septembre. L’absence d’analyses approfondies sur ces enjeux dans la presse est symptomatique d’une carence de contrepouvoirs.

Depuis son arrestation en 2019, les principaux médias se sont ralliés à la défense de Julian Assange, avec pour principale ligne argumentative la protection des lanceurs d’alerte, de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Cela revient à prendre pour argent comptant la ligne officielle de défense de Wikileaks, qui se présente désormais comme une « organisation médiatique pluri-nationale, avec sa bibliothèque associée » fondée en 2006 par Julian Assange, son « éditeur ». Exit l’ancienne appellation « d’agence de renseignement du peuple ». Exit l’objectif revendiqué « d’ouvrir les gouvernements » de l’intérieur. Exit la transparence la plus radicale et la liberté de l’information. Exit également la critique du complexe militaro-industriel et de la politique étrangère américaine portée par Wikileaks avant le mutisme forcé d’Assange. La lecture dominante de l’affaire Wikileaks – un lanceur d’alerte confronté aux dérives autoritaires de l’État américain – toute occupée qu’elle est, à juste titre, par la défense de son fondateur, passe sous silence la teneur de l’affaire : ce qu’elle révèle du gouvernement américain depuis le 11 septembre.

Wikileaks, « agence de renseignement du peuple »

Fondée en 2006 par un collectif de hackers, l’objectif premier de Wikileaks est de mettre à profit le potentiel des réseaux informatiques pour soumettre les puissants du monde aux exigences de la transparence. Au croisement entre l’anarcho-libertarisme cypherpunk des débuts d’internet et de l’altermondialisme des années 2000, son objectif revendiqué est de constituer « l’agence de renseignement du peuple. » Entre 2006 et 2010, Wikileaks publie de nombreux documents critiques : des preuves de corruption et d’abus des droits de l’homme au Kenya, les rapports incriminants des banques islandaises et de leur rôle dans le krach bancaire de 2008, les manuels de scientologie, la liste de comptes off-shore de la banque suisse Julius Bär, etc. Mais ce n’est qu’au moment de la publication des documents fournis par la soldate Chelsea Manning que l’organisation acquiert sa notoriété en s’attaquant à un ennemi de taille : les États-Unis.

Première en date : la vidéo Collateral Murder, dans laquelle des soldats américains tirent de manière indiscriminée et abattent des civils irakiens, y compris deux journalistes de l’agence Reuters. S’ensuivent les War diaries, plusieurs centaines de milliers de documents qui mettent au jour les détails des guerres en Irak et Afghanistan. Relayés par plusieurs sources éminentes de la presse internationale, ils fournissent un témoignage rapproché de la « guerre contre la terreur ».

La presse a accueilli ces « révélations » comme une succession de scoops. Loin de rendre publics d’importants secrets d’État, Wikileaks a simplement divulgué les documents qu’un minimum de transparence publique aurait dû assurer.

En novembre 2010, c’est le tour d’un autre lot de 400,000 câbles diplomatiques provenant des différentes ambassades, pour la période comprise entre 1967 et 2010 : Cablegate. Ils illustrent le détail de la présence américaine à travers le monde : des menus rapports de renseignement, des rumeurs, et d’encombrantes descriptions de chefs d’État étrangers. Enfin, les Guantanamo Files : les fichiers personnels des détenus de Guantanamo depuis 2002, des rapports d’entretien, des évaluations. Ces fuites, pour lesquelles Chelsea Manning a été condamnée en 2013 à 35 ans de prison, constituent l’enjeu principal de l’affaire Wikileaks. C’est en raison de leur divulgation que la machine judiciaire s’est d’abord enclenchée autour de Julian Assange, en captivité depuis 2012.

Un lanceur d’alerte en lutte contre la première puissance mondiale, révélant les secrets les mieux enfouis de l’État américain ? C’est de cette manière que Julian Assange a été dépeint, tant par ses partisans que par ses adversaires les plus acharnés : « terroriste », « agent étranger », « traître à la patrie » américaine. Cette version des faits n’est pas sans poser problème. En effet, loin de rendre publics d’importants secrets d’État, les « révélations » de Wikileaks ne font la plupart du temps que fournir des détails sur l’action américaine à l’étranger, bien connue dans ses grandes lignes par les critiques de la politique étrangère des États-Unis.

Mise en lumière d’un mode de gouvernement par le secret

Ce qui surprend, à la lecture des War diaries et des câbles diplomatiques, ce ne sont pas les secrets qu’ils contiennent, mais bien au contraire, la plupart du temps, leur manque de sensationnel. Les centaines de milliers de documents divulgués se composent en large partie de menus rapports de renseignement, au plus bas de l’échelle de la diplomatie et de l’armée, d’informations de seconde et de troisième main, de rapports d’attaques et d’incidents. Rien qui concerne Osama Ben Laden dans les Afghan Logs. Pas de preuves du double jeu du Pakistan à l’égard des Talibans, juste quelques soupçons. Pas d’information sur les prétendues « armes chimiques » en Irak. De rares communications directes entre Washington et ses ambassades.

Ces documents étaient d’ailleurs accessibles à plusieurs millions de membres du personnel du Department of State et de l’armée. Parmi les 250,000 câbles publiés, par exemple, seuls 15,000 étaient classés « secret ». Un tiers était classé « confidentiel ». Tout le reste n’était même pas classé. Aucun document top secret. Rien, en somme, qui n’ait déjà été su ou soupçonné au sein de la communauté d’experts de relations internationales et de la défense. Ils ont certes fourni les preuves de crimes et de mensonges du côté américain – d’ailleurs largement relayées par la presse (2500 victimes civiles irakiennes de plus que ce que reportent les chiffres officiels ; l’usage des drônes pour des assassinats ciblés ; le recours à la torture dans les prisons spéciales ; le fait que de nombreux détenus de Guantanamo n’avaient pas de véritable intérêt pour le renseignement américain). Mais la majeure partie de ces « secrets » ne sont en fait que quantité d’informations qui ne bouleversent pas ce que l’on savait déjà de l’action américaine à l’étranger, pour peu que l’on n’en ait pas eu une vision irénique.

La presse a accueilli ces « révélations » comme une succession de scoops. Pourtant, loin d’être de fournir des « révélations », Wikileaks a simplement divulgué les documents qu’un minimum de transparence publique aurait dû assurer. Le fait que tous ces documents n’aient été rendus publics que par le biais d’une fuite souligne la diffusion d’un mode de gouvernement par le secret. C’est ce que le juriste Michael Tigar désigne du nom de « National Security State » : un mode opératoire où « l’appareil de sécurité nationale empêche le contrôle de la branche exécutive du gouvernement. (…) Le résultat est que la CIA, la NSA et les autres agences de l’exécutif qui pratiquent la surveillance, la détention, la torture, les transferts extrajudiciaires de suspects et les assassinats ciblés par drone, ont acquis une immunité (…) Ce qu’elles font, pourquoi elles le font, et pourquoi leurs actions sont légales ou ne le sont pas – tous cela est retranché derrière un mur de secret. »

L’historien des sciences américain Peter Galison évaluait en 2004 le volume de documents classés « confidentiel » ou « secret » à 320 millions de pages – de 4 à 5 fois la quantité d’informations accessibles dans le domaine public. Au cours des années 2000 ces chiffres n’ont cessé de croître : des pans entiers de l’activité gouvernementale et de ses motivations sont placés du côté du secret. Jusqu’à ce que les chiffres rapportés par l’Information Security Oversight Office ne cessent d’être publiés en 2018. Nul n’est besoin d’adhérer à un projet de transparence radicale pour s’émouvoir de la dynamique dans laquelle sombre l’État américain depuis le 11 septembre, retirant des mains du public une masse croissante de documents chaque année. Et c’est dans ce vide d’information que Wikileaks s’est engouffrée. Là où le Congrès, où les journalistes, où les freedom of information requests rencontraient le mur de silence du National Security State, les fuites de Wikileaks ont fourni les détails du gouvernement courant.

Une cartographie de ces différents protagonistes permet de comprendre que l’on n’a pas seulement affaire à un gouvernement persécutant un journaliste, mais à un réseau d’acteurs publics et privés, américains mais aussi britanniques, suédois, suisses, mobilisés afin de mettre Wikileaks hors d’état de nuire. Analyser l’affaire sous un angle exclusivement moral ou juridique empêche d’en saisir la portée politique.

« À l’exception d’une poignée d’organisations (dont l’ACLU – l’American Civil Liberties Union, n.d.r. – et le New York Times) dotées des ressources et de la volonté d’engager de longues actions en justice contre le gouvernement pour violation de la Loi sur la liberté d’information, l’un des canaux principaux de mise en lumière des secrets du gouvernement et des élites provient des lanceurs d’alerte et des organisations qui en permettent l’action » écrivait en 2010 Glenn Greenwald. C’est via Wikileaks que le manuel d’opérations de Guantanamo que l’ACLU n’avait pas réussi à obtenir a été publié. C’est toujours via Wikileaks que les victimes civiles des guerres en Irak et Afghanistan ont pu être dénombrées. En ce sens, « Wikileaks est l’un des groupes les plus efficaces au monde et ce n’est pas surprenant qu’ils subissent de telles attaques » concluait le journaliste.

Les réseaux d’influence étrangère des États-Unis

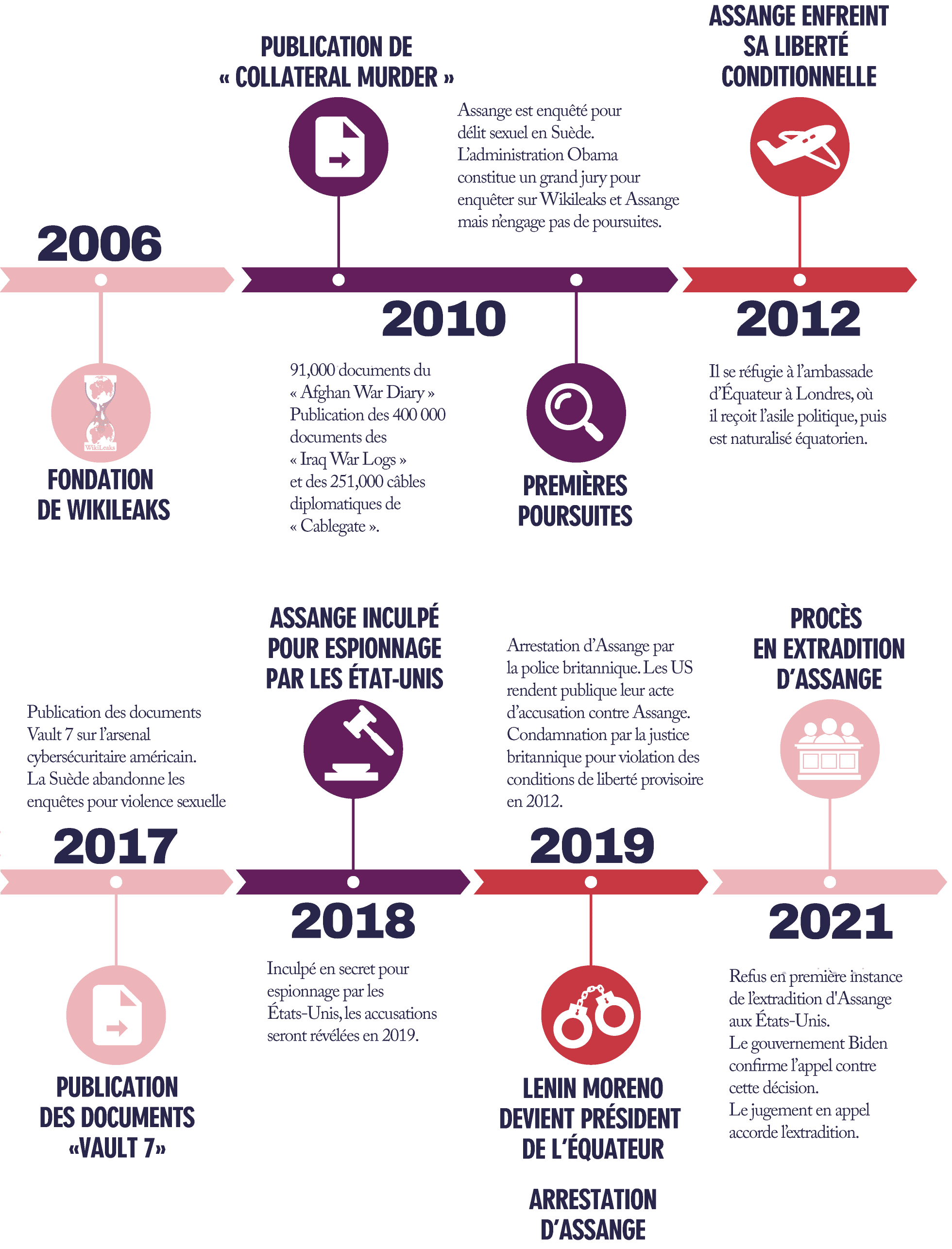

Les conséquences n’ont pas tardé à se faire sentir. Dès 2010, Assange a fait l’objet d’une première enquête en Suède, qui a engagé la série de procédures judiciaires enchâssées qui se poursuit à ce jour. Sa captivité de fait dure depuis plus de 10 ans – dans l’enceinte de l’ambassade d’Équateur de 2012 à 2018, puis dans les prisons britanniques. Le réseau d’acteurs impliqués illustre la capacité des États-Unis à faire pression à l’international. Si les documents Wikileaks offrent un aperçu de l’exercice du pouvoir après 2001, l’affaire Assange met au jour les rouages de la machine légale et para-légale qui assure son maintien.

Au mois d’août 2010, Assange est inquiété en Suède pour violence sexuelle, dans une enquête sans issue, dont son équipe juridique a pointé de multiples vices. Les procédures ont été formellement abandonnées sept ans plus tard, en mai 2017, et le mandat d’arrêt européen à l’encontre d’Assange révoqué. Plusieurs journalistes ont entre temps mis en lumière la pression exercée sur la Suède de la part des autorités judiciaires britanniques pour maintenir l’enquête ouverte – leur échange de mails à ce sujet par ailleurs en partie été mystérieusement effacé. Entre temps, Assange se réfugie à l’ambassade d’Équateur à Londres pour éviter son extradition aux États-Unis via la Suède, ce qui lui a valu sa seule et unique condamnation à ce jour, pour enfreinte de liberté conditionnelle. La juge britannique, Emma Arbuthnot, s’est retirée du procès après avoir été accusée de conflit intérêt, en raison des liens de son mari, ancien ministre – et consultant d’une société de sécurité privée fondée par John Scarlett, directeur du MI6 en 2003 – avec le think tank néoconservateur Henry Jackson Society, ouvertement hostile à l’égard de Wikileaks. Le parcours d’Alexander Arbuthnot, fils de la juge et associé à la société britannique de cyber-sécurité Darktrace [1], et à l’américaine Symantec, collaboratrice de la défense américaine, a également été pointé du doigt. Accueilli par l’Équateur pendant la présidence Correa, Julian Assange obtient d’abord l’asile politique, puis la nationalité équatorienne. Tous deux lui seront révoqués au moment de l’arrivée au pouvoir de Lenín Moreno, président pro-américain, qui consigne Assange à la justice britannique.

Assange ne sera finalement mis en accusation pour espionnage qu’en 2018. Une enquête de Yahoo News révélait que la publication en 2017 de la série Vault 7, détaillant l’arsenal de cyberespionnage de la CIA, aurait déterminé la décision de l’administration Trump à engager des poursuites. Là où Obama y avait renoncé en raison de la précarité juridique de l’accusation, ainsi que du précédent qu’elles auraient pu constituer pour la liberté de la presse, c’est sur un fond de revanche que la CIA aurait d’abord envisagé de kidnapper ou d’assassiner le fondateur de Wikileaks sur le sol britannique, sans d’ailleurs en avertir le Congrès, avant de se rabattre sur les moyens du droit. C’est en attente du verdict pour l’extradition que Assange demeure, près de dix ans plus tard, toujours en captivité.

Cette machine de persécution s’est par ailleurs appuyée sur tout un réseau d’acteurs économiques. En 2010, Visa, Mastercard, ainsi que la très libertaire PayPal avaient suspendu les paiements à Wikileaks, alors que la très neutre poste suisse congelait le compte personnel d’Assange. De même, les big tech américaines ont contribué à l’isolement de Wikileaks et appuyé l’État américain dans sa volonté de réduire l’organisation au silence. Dès 2010 Amazon, qui possède une activité d’hébergeur, avait retiré sa fourniture de serveurs à Wikileaks sous pression politique. Cinq ans plus tard, c’est Google qui livre des données personnelles de journalistes de Wikileaks à l’État américain. Le réseau d’acteurs s’est resserré ces dernières années : en 2019, c’est la Banque mondiale qui prête 5 milliards de dollars à l’Équateur, quelques jours avant que le président Lenín Moreno n’accepte d’expulser Julian Assange de l’ambassade. Entre-temps, l’entreprise espagnole de sécurité privée UC Global, contractée par l’État équatorien pour assurer la sécurité de son personnel dans le contexte de l’asile accordé à Julian Assange, espionnait ce dernier pour le compte de la CIA.

Une simple cartographie de ces différents protagonistes permet de comprendre que l’on n’a pas seulement affaire à un gouvernement persécutant un journaliste, mais à un réseau d’acteurs publics et privés, américains mais aussi britanniques, suédois, suisses, mobilisés afin de mettre Wikileaks hors d’état de nuire. Analyser l’affaire sous un angle exclusivement moral ou juridique empêche d’en saisir la portée politique. Ce n’est pas sur le seul plan de la liberté d’expression et de la presse que devrait se situer le débat, mais sur celui du mode de gouvernement américain et de son influence étrangère, qui poursuit ses propres fins par tous les moyens disponibles, peu importe la juridiction.

Carence de contrepouvoirs

En traitant les publications de Wikileaks sur le mode du scoop, en jouant sur l’imaginaire du hacker publiant les secrets de la première puissance mondiale, la presse s’est empêchée d’analyser lucidement un processus structurant : l’opacité croissante dans laquelle agit l’État américain, son réseau d’influence et de pression. Ce manque d’analyse souligne l’impuissance des canaux d’opposition traditionnels à ces dérives du pouvoir : le Congrès, la presse, et la recherche.

La lutte contre le gouvernement par le secret requiert davantage que l’indignation superficielle dont font preuve une partie des médias. Elle requiert un journalisme d’enquête indépendant, une recherche académique autonome du point de vue des financements qui produise une pensée systématique, soucieuse des acteurs et des intérêts en jeu

Un tel traitement médiatique n’est que trop compréhensible. D’une part, les leaks contiennent une foule de détails amusants ou croustillants – que l’on songe à Hilary Clinton déclarant, devant une assemblée de banquiers, mentir à ses électeurs et tenir un double-discours – plus à même de faire monter l’audimat qu’un lent travail de cartographie d’acteurs politiques, économiques, financiers et militaires. De l’autre, alors que la presse exagérait la confidentialité des publications de Wikileaks, ignorant par là-même l’opacité croissante dans laquelle l’État américain agit, elle a mis l’emphase sur leur caractère prétendument extraordinaire, dévoilant les dérives de l’État américain, selon le vocable consacré. Cette rhétorique de la « dérive » présente chaque épisode comme un événement singulier. Elle est solidaire de la rhétorique du scoop. La proximité entre le pouvoir politique et celui de l’argent, influence des producteurs d’armes sur la politique étrangère, le mépris pour le droit international manifesté par l’exécutif : ces réalités – bien connues de générations de chercheurs critiques – sont systématiquement traitées comme des accidents du système politique américain, destinés à provoquer l’indignation morale et la stupeur du public, plutôt que comme des émanations routinières de celui-ci.

Le journaliste Glenn Greenwald formulait cependant un constat plus préoccupant : « les médias américains sont en large partie acquis [au gouvernement] et les derniers vestiges du journalisme d’enquête sont écrasés par les contraintes financières. Le Congrès américain est presque entièrement impuissant, lorsqu’il s’agit d’opérer un contrôle digne de ce nom, et il est de toute manière contrôlé par ces mêmes factions qui maintiennent le secret le plus complet… » On retrouve le diagnostic que posait Julian Assange dans un entretien au Spiegel en 2015, où il soulignait quant à lui la responsabilité du monde académique. « En règle générale, il n’y a pas assez de compréhension systématique. Cela tient à l’économie de la presse, au temps accéléré de l’information (short term news cycles) mais je n’accuse pas les médias de cet échec. Le manque vient du monde académique, qui échoue à comprendre les développements géopolitiques et techniques, et l’intersection entre les deux domaines. »

Dans le même entretien, Assange attribuait la responsabilité de cet échec à la relation entre le département d’État américain et les universités du pays, par le biais notamment de l’International Studies Association, ISA, accusée de porter une ligne éditoriale tacite de refus de tout papier s’appuyant sur les documents issus des divulgations Wikileaks. Le journaliste Ben Norton a nuancé cette lecture par une recherche bibliométrique, qui atteste cependant la rareté de références aux sources Wikileaks et l’absence d’analyse de l’organisation en relations internationales. « S’il est inexact de dire que l’ISA a interdit les citations de Wikileaks, Assange pointe du doigt une réalité : il est frappant de voir que si peu de [câbles de Wikileaks] ont été cités dans ces grandes revues universitaires ». Alors que Wikileaks a mis à disposition la plus grande archive des relations internationales contemporaines, intégralement ouverte, une recherche sur JSTOR, l’une des principales bibliothèques universitaires, établit qu’à ce jour Wikileaks a été cité en tout en pour tout 22 fois dans ces cinq revues [1]. À l’inverse, les citations de n’importe quel grand quotidien américain se comptent par centaines, dans chacune de ces revues.

Les sciences politiques ne s’en sortent pas mieux. Wikileaks a mis en lumière un mode ordinaire de gouvernement non une exception. L’affaire en jeu autour de son fondateur illustre quant à elle les réseaux de maintien de ce pouvoir. Force est de constater le manque de recherche au sujet de l’autonomie de l’exécutif, de son immunité à tout contrôle de la part du Congrès, de ses liens avec les entreprises et les lobbys de l’armement et de la sécurité. Là où le journalisme marche à la rhétorique des « accidents », la pensée politique se partage entre la critique libérale du National Security State qui ne voit que des « dérives » plus ou moins ponctuelles à l’état de droit, et les analyses de type critique, inspirées d’Agamben et son état d’exception, dont la caractéristique première d’analyser tout phénomène à partir d’une logique où ne figurent ni les acteurs ni leurs intérêts.

Comment un tel silence est-il possible ? Le travail de Wikileaks, dont Assange paie depuis 10 ans le prix, aura-t-il été en vain ? Sans Wikileaks, ces informations sur la conduite de la politique étrangère et militaire américaine depuis le début de la « guerre contre la terreur » n’auraient été déclassifiées dans une trentaine d’années, quand elles n’auraient pu fournir de matériel utile qu’aux historiens. Entre temps, le Congrès, se différentes commissions, la presse, l’opinion publique, auraient été tenus à l’écart des opérations courantes de la branche exécutive du pouvoir, de plus en plus autonome depuis le 11 septembre. La lutte contre le gouvernement par le secret, contre ses réseaux d’influence, requiert davantage que l’indignation superficielle dont font preuve une partie des médias et de l’opinion publique. Elle requiert un journalisme d’enquête indépendant et critique, une recherche académique autonome du point de vue des contenus comme des financements, qui produise une pensée systématique, soucieuse des acteurs et des intérêts en jeu, un effort d’enquête et de lutte contre les ramifications du complexe militaro-industriel. Tout cela, aussi, pour que le travail de tous ceux qui – opposants, journalistes, lanceurs d’alerte – paient de leur vie leur opposition au pouvoir n’advienne pas en vain.

Notes :

[1] Alexander Arbuthnot conseille la firme d’investissements Vitruvian sur la cyber-sécurité ; celle-ci compte Darktrace au nombre de ses principaux investissements, qui collabore avec la NSA.

[2] Du moins dans les articles hébergés sur JSTOR. Deux fois dans Foreign Policy Analysis, une fois dans International Studies Perspectives, six fois dans International Studies Quarterly et treize fois dans International Studies Review. Aucune citation de Wikileaks n’apparaît dans un article de International Political Sociology hébergé par JSTOR.