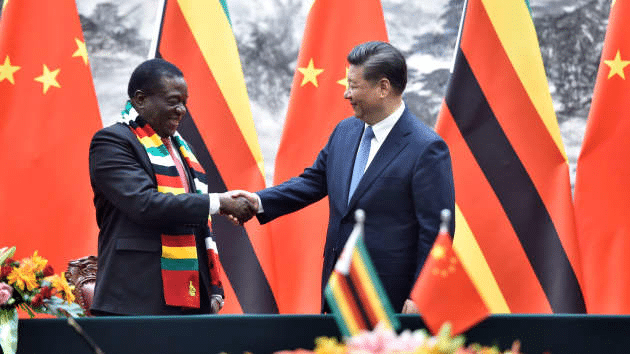

Les technologies de surveillance chinoises semblent avoir séduit les chefs politiques de nombreux pays africains, à l’instar du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Déjà largement implantés à l’échelle nationale en Chine, les logiciels numériques chinois répondent à des objectifs politiques définis : le contrôle d’Internet, la surveillance des comportements des utilisateurs, l’installation de caméras de surveillance dans l’espace public, le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale. Ils se diffusent hors du pays et tiennent la dragée haute face aux technologies américaines, conquérant des parts de marché aux dépens de ces dernières. L’Afrique, nouveau terrain de jeu des deux grandes puissances mondiales dans leur entreprise de conquête numérique ?

AMBITIONS CHINOISES

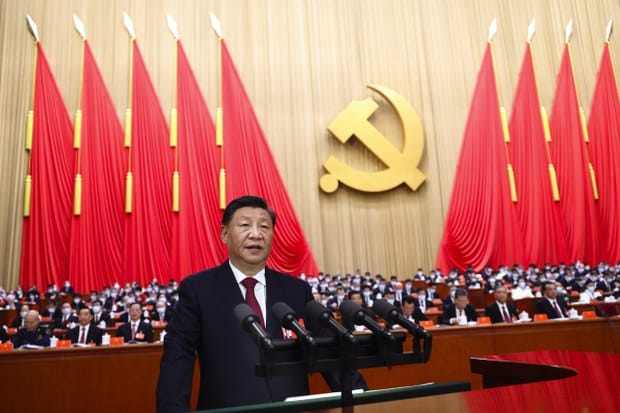

Rarement un gouvernement aura montré autant de détermination que la Chine dans sa volonté de faire de son pays la « cyber-superpuissance » du XXIème siècle. Cette quête s’inscrit dans un objectif de perfectionnement des technologies à l’échelle nationale, notamment à des fins de surveillance et de censure.

Qui n’a pas entendu parler de Shenzhen, la Silicon Valley chinoise ? Située au Sud-Est de la Chine, elle constitue l’une des villes les plus riches et développées du pays. Pour les hackers et les entrepreneurs, ce lieu où foisonnent grandes entreprises technologiques et startups désigne le pôle des industries de pointe.

Comment expliquer le développement exceptionnel de la tech chinoise au cours des dix dernières années ? Il y a évidemment les investissements massifs de l’État central qui a subventionné et encouragé les projets informatiques de son choix. Mais le phénomène s’explique aussi par le perfectionnement rapide des logiciels, dont les erreurs et bugs ont été détectés et corrigés rapidement, grâce à leur utilisation quotidienne sur les citoyens chinois. En effet, ces logiciels reposent presque systématiquement sur les technologies de l’intelligence artificielle (IA), dont la qualité s’acquiert par la récolte de données fournies par un maximum de personnes.

En testant ses logiciels sur ses propres citoyens, la Chine s’est donné les moyens d’atteindre son objectif de leader mondial des technologies de surveillance.

Parmi les projets étroitement liés au gouvernement, l’entreprise chinoise CloudWalk qui s’est longtemps faite discrète, mérite pourtant une attention particulière. Fondée en 2015, elle a mis en place un système de reconnaissance faciale ultra-performant, actuellement exploité par la Banque de Chine et les services de sécurité gouvernementaux chinois. CloudWalk a notamment joué un rôle central dans la mise en œuvre de la surveillance de masse et la répression de la population ouïghour. Cette technologie de surveillance très sophistiquée a été l’objet de nombreuses critiques de la part des groupes de défense des droits de l’Homme et de certains gouvernements.

Eric Schmidt, PDG de Google de 2001 à 2011, se dit convaincu d’une scission d’Internet entre deux camps et affirme que « le scénario le plus probable dans les dix à quinze prochaines années n’est pas un éclatement d’Internet, mais une bifurcation entre un Internet dirigé par les Chinois et un Internet non chinois, dirigé par les États-Unis ».

Utilisée jusque-là exclusivement sur les Chinois, les technologies de CloudWalk présentaient à ce stade un défaut majeur : le système de reconnaissance faciale produisait des erreurs et dysfonctionnements sur les personnes de couleur noire[1]. En 2018, une solution au problème est trouvée. La Chine conclut un accord inédit avec le Zimbabwe, lui accordant le droit d’utiliser les technologies de reconnaissance faciale développées par l’entreprise CloudWalk. Double victoire stratégique pour la Chine qui, tout en perfectionnant ses technologies de reconnaissance faciale par l’élargissant des expérimentations sur des personnes de couleur noire, se garantit l’acquisition de parts de marché considérables à l’international.

LE ZIMBABWE, SÉDUIT PAR LE MODÈLE CHINOIS

Mettre en place une base de données nationale à l’aide de la reconnaissance faciale, voici la mission donnée par le gouvernement zimbabwéen à l’entreprise chinoise CloudWalk. En 2017, le Zimbabwe s’était déjà équipé de caméras de surveillance en concluant un accord commercial avec l’entreprise chinoise Hikvision. Depuis l’installation de ces infrastructures numériques, le pays a progressivement introduit son programme de reconnaissance faciale.

Au cours de la dernière élection présidentielle de 2018, les médias locaux ont notamment exprimé leurs inquiétudes au sujet de la collecte par l’État des données biométriques de certains citoyens dans le cadre du processus de votation[2]. Alors qu’il suffisait auparavant de présenter sa carte d’identité indiquant son nom, numéro d’identité, lieu et date de naissance, les autorités ont dès lors exigé que certains citoyens fournissent photo, empreinte digitale et lieu de résidence et qu’ils les entrent dans une base de données numérique. Dans le cas où ces derniers refusaient, ceux-ci étaient menacés d’être temporairement déchus de leur droit de vote. L’apparition de cette nouvelle pratique, qui n’a concerné qu’une partie de la population, a interpellé les journalistes zimbabwéens qui ont aussitôt dénoncé le manque de transparence des politiques mises en œuvre par le gouvernement.

Difficile de prévoir précisément dans quelle mesure les gouvernements autour du globe intégreront les nouvelles technologies à leur gamme d’outils politiques dans les décennies à venir. Néanmoins, certains chercheurs, parmi lesquels Steven Feldstein, se sont déjà penchés sur la question du potentiel répressif des technologies de l’IA par les régimes autoritaires. Tirant ses observations de l’usage des nouvelles technologies de surveillance en Malaisie et à Singapour, Steven Feldstein conceptualise les logiques de la répression digitale. Dans son article « How Artificial Intelligence Is Reshaping Repression », il en présente les principaux atouts[3]. Avant l’ère du numérique, explique-t-il, la répression dépendait intégralement du soutien des forces de sécurité de l’État pour l’instauration de mesures coercitives. Ceci présente deux défauts majeurs pour le pouvoir en place. Premièrement, ce type de répression est coûteux et nécessite une main-d’œuvre importante. Les coûts d’entretien et de formation des forces de sécurité de l’État sont en effet censés augmenter au fil des années. Deuxièmement, l’armement des forces de sécurité conduit à un problème dit de « principal-agent » : les ressources qui permettent au régime de réprimer son opposition peuvent également être utilisées par l’opposition contre le régime lui-même. En effet, un régime ne peut jamais être certain que les armes qu’il met à disposition des forces armées ne seront pas un jour utilisées contre le régime lui-même, lors d’une insurrection.

Les atouts de la mise en œuvre d’une répression digitale ne font à ce stade plus aucun doute. Celle-ci permet une réduction drastique des coûts car l’entretien des infrastructures numériques est à long terme bien moins coûteux que le financement d’une armée qui nécessite du personnel et un encadrement. Enfin, la répression digitale conduit à une diminution des possibilités de révolte ou d’insurrection par l’armée ou les citoyens car les voix dissidentes seront, grâce au système, immédiatement identifiées.

Steven Feldstein présage que les armées d’autrefois seront bientôt remplacées par une poignée d’informaticiens et l’essentiel du travail délégué aux technologies de l’IA.

Steven Feldstein offre également un aperçu historique des processus politiques ayant conduit à la destitution des autocrates au cours du siècle dernier. Si jusque dans les années 1990, les putschs représentaient le mode principal de destitution des autocrates, la situation a changé. La majorité des destitutions sont désormais le résultat de révoltes populaires ou de défaites électorales. Pour Steven Feldstein, la stratégie à choisir par les politiciens souhaitant s’accrocher au pouvoir est évidente : il s’agit de « rediriger les ressources pour garder le contrôle sur les mouvements civiques et perfectionner le truquage des élections, domaines dans lesquels l’IA présente un avantage crucial ». En effet, la répression digitale a l’unique atout de permettre la surveillance des citoyens, l’identification les mouvements de la société civile, l’influence sur le débat public et les élections tant à l’échelle locale que nationale.

En modifiant les efforts, les coûts et l’efficacité des mesures répressives pour les États autoritaires, les innovations dans le domaine des nouvelles technologies bousculent et menacent de métamorphoser les stratégies répressives traditionnelles. Un scénario qui laisse redouter un avenir peu rose pour la démocratie au Zimbabwe.

ÉQUILIBRES MONDIAUX À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Les GAFAM et les BATX sont les empires de l’ère numérique. Derrière ces deux acronymes se cache le nom des compagnies de la tech les plus puissantes au monde. Leur prédominance sur le marché mondial procure aux États-Unis et à la Chine un atout majeur et déterminant pour la géopolitique internationale des décennies à venir. Alors que les États-Unis et la Chine forment déjà un duopole à l’échelle mondiale de par la taille de leurs économies, les autres pays n’ont pas su s’adapter aussi rapidement à la révolution technologique et ont pris du retard dans la course au numérique.

Du côté des États-Unis, les relations entre les GAFAM et le gouvernement élu sont encadrées par la loi américaine qui leur garantit une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Pourtant des scandales tels que celui de Cambridge Analytica ou des révélations de Snowden au sujet de la coopération entre les GAFA et la NSA ont montré les failles du système et la possibilité d’ingérences politiques diverses

L’Union européenne cherche inlassablement à émettre de nouvelles régulations pour encadrer les activités des « géants du numérique », mais est mise à mal par des divisions idéologiques entre États membres. Nicolas Miailhe, chercheur à l’Université de Harvard, a développé le concept de « cyber-vassalisation » pour décrire une situation dans laquelle l’Union européenne devrait dépendre d’alliances stratégiques avec les États-Unis ou la Chine pour continuer à bénéficier des services numériques de leurs firmes[4]. Il emploie le terme de « cyber-colonisation ». pour le continent africain, qu’il perçoit comme le terrain d’affrontement actuel entre les ambitions digitales impérialistes américaines et chinoises. Nombreux sont ceux qui prédisent un retour à une « logique de blocs » comme celle qui a caractérisé la Guerre Froide.

Eric Schmidt, PDG de Google de 2001 à 2011, se dit convaincu d’une scission d’Internet entre deux camps et affirme que « le scénario le plus probable dans les dix à quinze prochaines années n’est pas un éclatement d’Internet, mais une bifurcation entre un Internet dirigé par les Chinois et un Internet non chinois, dirigé par les États-Unis ».

LE NUMÉRIQUE, NOUVEL INSTRUMENT GÉOPOLITIQUE

Du côté des États-Unis, les relations entre les GAFAM et le gouvernement élu sont encadrées par la loi américaine qui leur garantit une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Pourtant des scandales tels que celui de Cambridge Analytica ou des révélations de Snowden au sujet de la coopération entre les GAFA et la NSA ont montré les failles du système et la possibilité d’ingérences politiques diverses. De plus, ce pouvoir étant entre les mains d’une poignée de PDG, les pays dépendants des services des GAFAM ont de quoi être inquiets. Les États dont l’économie sera tributaire des technologies fournies par ces acteurs privés américains n’auront d’autre choix que de dépendre du bon vouloir de ceux-ci.

Du côté de la Chine, au-delà des ambitions économiques des BATX, c’est le modèle politique du Parti Communiste chinois (PCC) qui est relayé. Comme le suggère Julien Nocetti, chercheur à l’Institut Français de Relations Internationales (IFRI) : « Les géants nationaux du numérique que sont les BATX servent d’instruments de légitimation de la gouvernance du Parti et de puissants relais à l’influence et aux ambitions de Pékin[5]».

La police chinoise a recours à Tencent pour surveiller les manifestations et Alibaba aide les municipalités pour la gestion du trafic routier. Deux exemples qui en disent long sur les liens qu’entretiennent les compagnies de la tech chinoises avec la politique[6].

Autant pour les GAFA que pour les BATX, il semble illusoire de penser aux entreprises de la tech indépendamment de leur relation avec le politique. Le contrôle politique effectué sur les entreprises chinoises diffère évidemment de celui exercé sur les entreprises américaines en termes d’ampleur, de stratégies et d’intentions. Néanmoins, comme le souligne Benjamin Bayart, militant pour les libertés fondamentales sur le net et président du Fond de Défense de la Neutralité du Net (FDN), « il serait aberrant de croire qu’il n’y a pas de contrôle politique des GAFAM. Le mode de fonctionnement de ce contrôle politique n’est pas le même car il se fait par le business et par l’argent plutôt que par le Parti Communiste chinois. Partout il existe une volonté politique d’empêcher qu’Internet soit un lieu d’émancipation[7] ».

Les GAFAM et les BATX doivent donc être perçus comme de puissants instruments politiques qui s’intègrent pleinement dans les stratégies géopolitiques chinoises et américaines. Déployer ses entreprises informatiques dans le monde afin de récupérer un maximum de parts de marché et de données semble donc être le nouvel outil de puissance. Ceci laisse donc présager le pire pour le futur des États africains qui connaissent une implantation majeure des entreprises américaines et chinoises tout en ayant un faible cadre législatif régulant les activités de celles-ci sur le territoire.

Peut-on parler de cyber-colonialisme ? Ce concept implique qu’il existe un État, ou bien un empire colonisateur. Pour savoir si tel est le cas, il convient de se demander s’il est pertinent de comparer les géants du numérique à des empires. La réponse est positive, selon Nicolas Miailhe. Les GAFAM et les BATX répondent aux trois traits principaux qui caractérisent les empires: 1) un pouvoir exercé sur un large territoire ; 2) une inégalité relative entre le pouvoir central et les « régions » administrées, souvent associée à une volonté d’expansion ; 3) la mise en œuvre d’un projet politique à travers différentes formes d’influence (économique, institutionnelle et idéologique). Les technologies numériques développées par les « empires digitaux», sous l’influence et le contrôle de leurs pays respectifs, accentuent et accélèrent la dynamique historique habituelle dans laquelle les innovations technologiques et le pouvoir se renforcent mutuellement.

L’AFRIQUE: TERRAIN DE CHASSE DE L’EMPIRE DIGITAL CHINOIS

Depuis 2013, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Afrique. Dans le domaine numérique, nombreux sont les États africains ayant noué des partenariats commerciaux déséquilibrés avec la Chine.

La Chine a tout à gagner à fournir des licences d’accès à ses technologies de surveillance à des pays étrangers. D’une part, il s’agit d’une manne financière pour ses entrepreneurs et d’autre part, cela garantit à la Chine un réseau d’alliés géopolitiques à long terme.

Comme le suggère Nicolas Miailhe, « la Chine exporte massivement en Afrique – en finançant tout aussi massivement – ses solutions, ses technologies, ses standards, et le modèle de société qui va avec ». Nombreux sont les entrepreneurs et hommes d’affaires qui rêvent de l’Afrique, relativement moins dotée en infrastructures numériques que les autres continents. Parallèlement aux projets infrastructurels chinois, il est à noter que les entreprises américaines Facebook et Google se sont aussi récemment lancées dans une course pour câbler l’Afrique et lui permettre d’avoir accès à du haut débit[8].

Les technologies numériques sont loin d’être des produits neutres et beaucoup s’interrogent sur les motivations réelles de la Chine. En effet, comme défendu par Dominique Cardon, sociologue du numérique, les algorithmes ne sont pas de simples méthodes de calcul mathématiques dénuées de sens et de subjectivité. Ils véhiculent des significations, des normes et sont pleinement des outils politiques, reflétant les intérêts de leurs concepteurs. Steven Feldstein, chercheur qui écrit régulièrement pour le Journal of Democracy, alerte notamment sur le levier politique que représentent les nouvelles technologies pour la République chinoise.

Il explique au sujet de l’Afrique « qu’à mesure que les gouvernements deviennent dépendants de la technologie chinoise pour contrôler leurs populations, ils ressentiront une pression croissante de devoir aligner leurs politiques sur les intérêts stratégiques de la République populaire de Chine ».

La Chine a tout à gagner à fournir des licences d’accès à ses technologies de surveillance à des pays étrangers. D’une part, il s’agit d’une manne financière pour ses entrepreneurs et d’autre part, cela garantit à la Chine un réseau d’alliés géopolitiques à long terme. La démarche chinoise qui consiste à placer des États dans une claire relation de dépendance, s’apparente à une forme de colonisation à l’ère du numérique ; elle a pour nom le cyber-colonialisme.

[1]« Reconnaissance faciale : quand le Zimbabwe vend le visage de ses citoyens », Jaques Deveaux, France Info, 03.08.2018

[2]« How Zimbabwe’s biometric ID scheme (and China’s AI aspirations) threw a wrench into the 2018 election » , Global Voices, Kudzai Chimhangwa, 30/01/20.

[3]Feldstein, S. (2019) « The Road to Digital Unfreedom: How Artificial Intelligence is Reshaping Repression », Journal of Democracy, Vol. 30(1), 40-52

[4] Miailhe, N. (2018) « Géopolitique de l’intelligence artificielle : Le retour des Empires ? », Politique étrangère, 3.

[5] Nocetti, T. (2018) « La Chine, superpuissance numérique ? Un nouveau champ de compétition et d’affrontement », Les chocs du futur Institut français des relations internationales, 124-129.

[6] Cook, S. (2018) « Tech firms are boosting China’s cyber power ». The Diplomat.

[7] « Faut-il avoir peur des GAFA chinois ? » France culture, Du Grain à moudre, Hervé Gardette, 28/11/2018

[8] « La guerre sous-marine de Google et Facebook pour câbler l’Afrique », Africa Intelligence, 08.10.2020