Jean-Louis Borloo a été chargé, en novembre 2017, par Emmanuel Macron de mener une mission sur les quartiers prioritaires. Le « père de la rénovation urbaine », ancien ministre de la ville, a remis son rapport au premier ministre, Édouard Philippe, jeudi 26 avril. Ce rapport est le fruit d’une réflexion et d’un travail menés depuis plusieurs mois avec les élus et les associations de terrain mobilisés au sein du collectif Territoire gagnants. Ulysse Rabaté et Abdel Yassine y ont réagit dans une tribune dans l’Obs. Ulysse Rabaté est conseiller municipal France insoumise à Corbeil-Essonnes et Abdel Yassine est conseiller municipal Divers gauche à Fleury-Mérogis. Nous avons ici l’occasion de les interroger plus longuement.

LVSL – Les plans avancés par Jean-Louis Borloo traduisent une volonté de donner une place nouvelle à l’acteur privé dans la restauration des banlieues : est-ce pour vous un aveu de l’échec du modèle de gestion urbaine par les pouvoirs publics ?

Pour celles et ceux qui ont connu la première phase de l’ANRU, cette donnée n’est pas vraiment nouvelle. Les acteurs privés ont su depuis des années tirer profit de l’investissement public en matière de rénovation urbaine, avec parfois des effets contrastés : démolitions-reconstructions en forme de « jackpot » pour bailleurs et promoteurs, projets de résidentialisation… En tant qu’élus et militants, nous connaissons tout cela. Ce qui est nouveau, c’est en effet, pour l’instant, le faible niveau d’investissement public annoncé par l’exécutif qui laisse présager, comme dans de nombreux autres domaines, une montée en puissance du secteur privé face aux pouvoirs publics, par ailleurs affaiblis à l’échelle des collectivités. Ce nouveau rapport de force est inquiétant, si on considère que « plus de public » équivaut à plus de contrôle et de pouvoir accordé aux habitants. Ce qui est très loin d’avoir été le cas par ailleurs ces dernières années. Pour ce qui est de « l’aveu d’échec », le rapport Borloo, notamment dans son introduction, a le mérite de l’exprimer clairement. Je pense que tout le monde est d’accord aujourd’hui pour dire que la situation dans laquelle nous sommes a des causes nombreuses, profondes, qui à bien des égards concernent la société française dans son ensemble et pas seulement la banlieue en tant qu’espace urbain ou territorial. A ce titre, nous avions dit il y a quelques années que le terme d’Apartheid était approprié, pour décrire une situation dramatique qui est le résultat d’une politique délibérée, dont est responsable l’ensemble de la classe politique qui se partage le pouvoir d’État. Et là, on va plus loin que le simple aveu d’échec. On peut critiquer ce qui n’a été pas fait, mais aussi ce qui a été fait. En terme de ségrégation, de stigmatisation, de racisme institurionnel… Et donc on peut critiquer, aussi, la Politique de la Ville et son histoire.

LVSL – Dans une tribune récemment parue dans l’Obs, vous enjoignez le président Emmanuel Macron à investir autant dans le bâti que dans les structures d’éducation populaire. Ce serait un élément en rupture avec les plans jusque là mis en oeuvre. Pourquoi cet élément relève-t-il d’une importance aussi fondamentale à vos yeux ?

En faisant cette proposition ambitieuse, « pas un plan de rénovation sans investissement dans l’éducation populaire », on mord le trait volontairement. On le fait non pas pour opposer bâti et humain, mais pour affirmer que ces dimensions sont nécessairement complémentaires. Il est assez désarmant de ne pas lire, dans l’inventaire de la première phase de l’ANRU, les conséquences désastreuses de l’effondrement du maillage socio-éducatif sur de nombreux territoires – effondrement dont l’ANRU n’est pas responsable, mais qu’elle a accompagné.

Ces lieux et espaces ont contribué à la socialisation de nombreuses générations, à l’expression artistique, mais aussi à la formulation d’un certain esprit critique et, disons-le, à une forme de politisation. Pour nous, s’attaquer aux lieux d’éducation populaire, dans les quartiers comme ailleurs, c’est s’attaquer aux lieux de construction collective de la critique à l’égard de la société dans laquelle nous vivons. Comme nous avons déjà pu l’exprimer, nous défendons le soutien public à l’Éducation Populaire, qui affirmait au sortir de la guerre et du régime de Vichy le caractère salutaire de l’existence de contre-pouvoirs dans la société.

En tant qu’élus locaux, nous pouvons témoigner des milles manières qu’ont les acteurs associatifs de constituer un contre-pouvoir face à une société violente et inégalitaire. Nous n’avons pas peur de dire ce sont tous ces petits contre-pouvoirs qui « sauvent » notre société, tous les jours. A l’échelle de nos territoires, nous disons souvent aux associations qu’elles font de l’Éducation Populaire sans le revendiquer. Il y a clairement, aujourd’hui, une reformulation nécessaire de l’Éducation Populaire, que ses acteurs « traditionnels » (MJC, Centres Sociaux…) souhaitent accompagner. Mais pour cela, il faut assurer les moyens d’existence des structures existantes. De ce point de vue, la volonté de mettre fin à l’absurdité absolue des « appels à projet » pour revenir à des moyens de fonctionnement est assurément l’aspect le plus satisfaisant du rapport. C’est aussi la preuve que la consultation dans la rédaction du rapport a été réelle, même si le périmètre de celle-ci aurait pu, aurait dû être plus large.

LVSL – Dans un des programmes pour « faire revenir la République » dans les banlieues, Jean-Louis Borloo fait état d’un « repli identitaire et communautaire » des quartiers en difficulté. Est-ce que vous partagez ce constat ? Au-delà de l’aspect un peu polémique de la formulation, comment expliquez-vous ce phénomène de ghettoïsation des banlieues marqué à la fois par l’abandon des services publics et la mise à l’écart par rapport aux poumons économiques que sont les métropoles ?

Oui, malheureusement le rapport n’échappe pas à ces expressions douteuses, qui semblent malheureusement des sortes de « passages obligés » dès que sont évoqués les quartiers populaires. Ce qui est particulièrement insupportable, c’est que ce discours a été porté ces dernières années par des gens qui prétendaient « connaître la banlieue », « tenir un discours de vérité », etc. Manuel Valls a été la caricature de ce discours de stigmatisation d’une grande violence, qui repose sur une pseudo-légimité. On en a vraiment morflé dans la période post-attentats, qui a été d’une très grande violence contre les quartiers, alors que partout en France des collectifs prenaient des initiatives pour faire du vivre ensemble dans cette période où tout le monde en avait besoin. Qui a valorisé cela d’un point de vue politique ? Dans de nombreuses villes, des collectifs qui s’organisaient politiquement ont subi cette accusation de communautarisme, arme efficace pour délégitimer une démarche politique. Aux municipales, mais aussi aux législatives sur la 1ère circonscritpion de l’Essonne !

Le phénomène de « repli » ne peut se penser qu’à la lumière de la société dans laquelle nous vivons : de ses dynamiques d’exclusion, de ses frontières physiques et symboliques. On ne lutte pas contre le repli en criant plus fort « revenez dans la République ! », mais en travaillant à étendre le champ de la République et de ses droits. Là, il y a en effet un énorme travail en terme d’investissements concrets pour rendre la société plus « inclusive » – Éducation, Transports, Accès à l’emploi -, mais aussi en terme de réflexion et de reformulation d’un projet de société qui laisse sa place à tout le monde. Voilà pourquoi la question des discriminations est centrale et ne peut pas être minimisée. C’est justement en la traitant qu’on sort de la dynamique victimaire et qu’on construit quelque chose de positif. On revient au lien entre action politique et éducation populaire. Le levier pour agir, c’est le pouvoir des habitants. C’est ce qu’on essaye de mettre en pratique depuis des années, à partir de notre expérience, en assumant le lien entre dynamiques locales et politique nationale. C’est sur cette base que nous lançons à la rentrée une campagne nationale, avec des maires de banlieue, deux députés insoumis et communiste, et des acteurs associatifs de toute la France. Vous allez en entendre parler : l’idée est de montrer la créativité politique qui existe à l’échelle des territoires, « hors des radars », y compris de ceux du rapport Borloo. On n’invente rien, on continue en partie ce que d’autres générations travaillent depuis les années 80. Pour nous, la meilleure arme contre la ghettoïsation, c’est la politique.

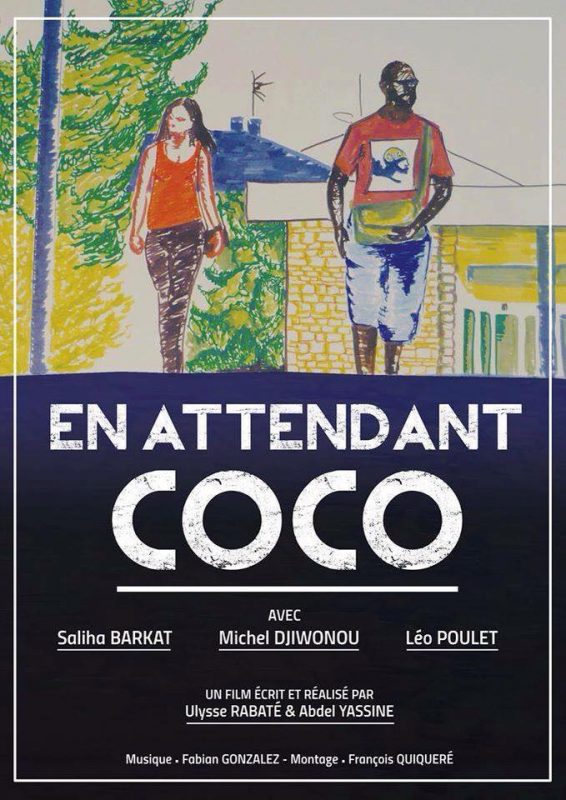

LVSL – Dans cette tribune, vous soutenez que la parole du terrain est confisquée au profit de rapports très médiatiques, comme celui de Jean-Louis Borloo. Votre film “En attendant Coco” raconte le difficile cheminement de personnalités issues de quartiers populaires qui décident de s’engager dans la vie politique. Quelle formes prend ce processus d’invisibilisation des acteurs populaires urbains ?

Nous ne disons pas vraiment cela. Il est assez contre-productif d’opposer « la parole du terrain » à d’autres. En tant que militants depuis de nombreuses années, aujourd’hui élus, nous affirmons que les choses sont plus complexes, et que d’où qu’on soit, on sera toujours accusé d’être « trop », ou « pas assez » proche du terrain. Après notre tribune dans l’Obs, il nous a été reproché d’être trop en opposition à l’égard du rapport… Ce qui n’est pas du tout le cas ! Mais dès qu’il s’agit des quartiers populaires, toute critique est forcément vue du point de vue d’un clivage entre « le terrain » et « les institutions ». Ce qui est à mon sens un moyen de discréditer notre parole politique. Nous sommes proches d’élus et d’associatifs consultés par J.L. Borloo dans le cadre de ce rapport, et nous reconnaissons nombre de ses aspects positifs. Son propos général va à l’encontre de beaucoup de discours de stigmatisation qu’on entend au quotidien sur la banlieue. En tant qu’élus de villes de banlieue, en prise avec ces questions au quotidien, il serait irresponsable de s’y opposer frontalement ! En revanche, nous assumons de pointer fortement du doigt l’absence de recul critique à l’égard de la première phase de l’ANRU, qui est aussi une invisibilisation de nombreuses prises de position d’acteurs des quartiers depuis 15 ans. Depuis l’ANRU 1, depuis les révoltes de 2005, avec les premières démolitions, il y a toute une histoire politique, faite d’expériences électorales, de mobilisations, de propositions qui sont complètement invisibles dans ce rapport. Ce n’est pas un phénomène nouveau que l’invisibilisation de cette histoire politique et militante. C’est en partie ce dont parle notre film « En attendant Coco », réalisé en 2015 pour les 10 ans des émeutes : les expériences politiques existent, posent la question du rapport des quartiers populaires et des institutions, mais pas seulement. Elles posent aussi la question, comme partout ailleurs dans la société, du pouvoir dans nos sociétés contemporaines, du lien entre l’individuel et le collectif. Autant d’aspects qui sont souvent refusés aux acteurs politiques issus des quartiers parce que, comme disait Bourdieu, « la domination est aussi et surtout de refuser la complexité ».

Donc l’idée n’est pas de tirer à boulet rouge sur le rapport Borloo, mais de prendre nos responsabilités et d’en pointer les limites évidentes, qui s’expliquent aussi par la nature de la commande que constitue ce rapport, ses protagonistes, son agenda politique etc. De la même manière : comment un rapport sur la Banlieue peut-il, dans la France de 2018, se permettre d’évoquer si peu, voire pas du tout, des sujets aussi présents par ailleurs que ceux du racisme institutionnel, des discriminations et des violences policières ? Ce silence est caricatural, et n’aide pas à la légitimité de ce rapport.

LVSL – Vous avez été le suppléant de Farida Amrani lors des élections législatives à Evry. La victoire vous a échappé de peu face à Manuel Valls. On a beaucoup parlé de la méthode Alinsky et des caravanes insoumises. Au sein de la France Insoumise, comment pensez-vous l’engagement des milieux populaires et leur pérénité ? Par quels moyens pensez-vous attirez des électeurs qui ont un comportement structurellement abstentionniste ?

Ulysse Rabaté – Oui, on est pas passés loin en effet… J’en profite pour rappeler que même si la vie politique, la vie en général ont repris leur cours, notre plainte pour fraude court toujours concernant ce qui s’est passé lors du second tour. Si nous sommes passés si près face à un ancien Premier Ministre, c’est que nous avons fait le pari de l’addition de la dynamique nationale en faveur de la France Insoumise et de notre ancrage local. J’étais déjà candidat contre Valls en 2012. Farida et moi sommes conseillers municipaux et engagés localement depuis plusieurs années. Je crois davantage dans cet ancrage, les combats gagnés ou perdus dans nos villes, la constitution patiente de réseaux divers… Plutôt que dans des caravanes insoumises qui viendraient prêcher la bonne parole ou la bonne manière de s’engager. Aux Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, lors des démolitions, l’Amicale des locataires du quartier n’a pas attendu une caravane pour transformer la colère en action politique, et exiger les meilleures conditions pour le relogement de familles qui, pour beaucoup, avaient payé en loyers accumulés le double de la valeur de l’appartement qu’ils occupaient. A l’époque (celle de l’ANRU 1 d’ailleurs !), c’est plutôt moi qui ai appris au contact de ces dirigeants associatifs. Ce que je veux dire par là, c’est que les années de politique locale apprennent aussi l’humilité face à la question de l’engagement.

A Corbeil-Essonnes, le combat contre la corruption et le clientélisme du système Dassault m’a aussi fait appréhender plus lucidement les contradictions qu’une société inégalitaire génère à l’égard de l’engagement politique. On vit une période d’effondrement et de recomposition. L’état de la gauche « traditionnelle » le montre : le projet collectif d’une société alternative au capitalisme est un chantier dont nous ne sommes peut-être qu’au début, et tout ce qui est perdu « au global » nous rend moins convaincant à l’échelle locale. Comme nous avons pu l’écrire au sujet du système Dassault : plutôt que des lendemains qui ne chantent jamais, pourquoi je ne prendrais pas une enveloppe du milliardaire ? A l’inverse, quand une brèche s’ouvre, comme lors de la présidentielle de 2017, et que certaines conditions sont réunies, il y a un effet de ciseaux. Les potentiels sont immenses : c’est ce qu’on a vécu lors des dernières élections législatives où nous faisons 50 % à Evry et 60 % à Corbeil-Essonnes, voire 70 % dans certains quartiers populaires.

Bref. Le travail est considérable. Mais pour vous répondre, disons qu’il s’agit moins d’ « attirer » que d’ouvrir des espaces politiques, parfois durables, parfois ponctuels, et d’apporter notre contribution au pot commun d’un projet collectif plus crédible. Et comme je n’ai pas la formule pour me démultiplier, qu’il y a la vie aussi, je compte aussi sur ce qui se passe « hors de nous-mêmes », et tout ce qui s’invente ailleurs… Y compris chez les abstentionnistes ! (rire).

LVSL – Vous pointez le fait que la banlieue est plus présente que jamais dans le paysage culturel, pour le meilleur et parfois pour le pire. Comment regardez-vous ce passage du rap dans la culture dominante ? Est-ce un phénomène de mainstreamisation du rap comme cela a pu être le cas pour le jazz ?

Effectivement, nous avons voulu souligner une injustice. La banlieue est devenu un sujet à la mode et beaucoup, avec les motivations les plus diverses qui soient, tirent profit de ce qui ressemble parfois à une esthétique marketing. Soyons clairs : nous ne sommes pas là pour dire qu’untel n’a pas le droit de s’emparer de ce sujet, qu’un autre devrait le traiter autrement… On a en revanche notre avis sur ce que véhiculent certaines productions artistiques, au cinéma par exemple : pourquoi l’omniprésence de fantasmes sur la violence, pourquoi le misérabilisme qui se transforme en stigmatisation, pourquoi l’absence de politique ? Notre ami Djigui Diarra, jeune comédien réalisateur issu de Grigny et passé par la FEMIS, a publié ces derniers jours un très beau texte sur son profil facebook qui décrit cet enfermement esthétique, produit d’institutions qui reproduisent dans la production cinématographique un enfermement politique et social. Il termine celui-ci en affirmant qu’il faut « accepter de vouloir raconter des histoires avec sincérité sans pour autant modifier à tout-va quand une personne ou un organisme trouve que cette histoire n’est pas assez clichée ». En tant qu’élus de villes de banlieue, on considère qu’on est à notre place en donnant notre avis sur la question. Un film, un livre, agit sur la réalité. En reproduisant des clichés on agit sur la réalité. Pour le dire crûment : on ne fait pas son beurre sur la banlieue impunément, il y a une responsabilité. D’autant plus quand connaît les difficultés à faire financer des projets lorsqu’on est aux périphéries du financement de la culture… Comme dirait le collectif Allez tous vous faire enfilmer : « Dans le Cinéma français monter un dossier de financement pour un film comme le nôtre, c’est pire que de monter sur un braquo ». Nous sommes nous-mêmes en train de monter le projet de la suite d’ « En attendant Coco »… C’est une galère, on sent bien que raconter l’histoire du militantisme associatif dans un quartier HLM est loin de passionner les financeurs.

Concernant le rap, c’est plus compliqué. Beaucoup disent qu’on vit une sorte d’âge d’or du rap français, dont une des données est l’appropriation par la culture dominante de cette musique longtemps à la marge et stigmatisée. C’est vrai qu’il y a un côté presque scotchant, jouissif aussi, d’entendre PNL et Niska, diamants de la 1ère circonscription de l’Essonne (rire), tourner en boucle dans les soirées parisiennes. Le succès du rap fait du bien à cette culture, ne serait-ce que par l’émergence et l’expression qu’elle permet pour tant d’artistes issus des quartiers. Il y a une vraie émulation, des jeunes qui viennent de nulle part peuvent cartonner du jour au lendemain sur YouTube avec un bon son et un beau clip. Ce mode de diffusion garantit une forme d’indépendance et sur ce plan, PNL fait figure de modèle. L’esthétique du rap, d’un point de vue vestimentaire par exemple, est plus présente que jamais. La société française redécouvre un pan de son histoire culturelle. Elle découvre aussi peut-être à quel point les quartiers sont des lieux de modernité. Tout cela est positif. Est-ce que le rap, dans cette dynamique, a perdu sa dimension militante ? Ce qui est sûr, c’est que la revendication a changé de forme. Évidemment, on peut être nostalgique, mais demander au rap de « redevenir militant », c’est aussi incantatoire que de demander à Zidane de revenir sur le terrain. De ce point de vue, le rap ressemble beaucoup à la politique : les mots d’ordre et les injonctions à la mobilisation ont perdu en crédit. L’appel à s’engager se fait moins présent, ou bien sous d’autres formes, moins traditionnelles, moins explicites, moins dans les slogans. Mais regardez, quand Kery James écrit sa « Lettre à la République », le succès est immédiat. La revendication politique fait toujours partie de l’ADN du rap. Evidemment, nous, avec notre sensibilité, on peut regretter qu’un certain discours « perce » plus qu’un autre, que des artistes plus politiques (ce terme n’engage que nous) comme Médine, Fik’s Niavo ou Dosseh ne soient pas reconnus à leur juste valeur en termes de ventes. Mais beaucoup de choses de qualité, avec un vrai discours, « cartonnent » aussi, comme Fianso par exemple.

Quant à la mainstreamisation… Pour ceux qui ont vécu cette époque, ce débat existait déjà à la fin des années 80. Très rares sont les rappeurs qui depuis 30 ans n’ont pas été accusés de trahir la culture. En tout cas, les mieux placés pour en parler sont les artistes, pas les politiques ! On pourrait en parler des heures. Et ce qui est sûr, c’est que le fait que le rap « intéresse » aujourd’hui la culture dominante et ses médias a l’immense avantage d’enfin donner la parole aux concernés, et de dépasser le traitement catastrophique des années 90-2000. Par contre, là où on est offensifs dans notre tribune, c’est toujours sur cette question des moyens, des lieux et des métiers pour le développement social et culturel à l’échelle des quartiers et des territoires. Plutôt que le débat sur la mainstreamisation, on veut mettre la lumière sur la mainmise de l’industrie – sur cette culture comme sur d’autres, et là on revient à la réflexion de tout à l’heure sur le cinéma et la production -, et ses conséquences en terme de contenu politique, mais surtout sur le paradoxe assez insupportable d’une culture encensée dans les fanzines d’un côté, et d’une politique destructrice à l’encontre des quartiers dont cette même culture est issue. Là, on pointe un enjeu politique et, de ce point de vue, oui, on aimerait que les artistes s’engagent davantage. Mais pour le coup, cette frustration ne concerne pas que le rap et les rappeurs-euses : au contraire, si on prend un peu de recul, ces artistes sont sur ce plan là au-dessus de la moyenne. Bref, demandons des gages politiques à tout le monde !

C’est bien de terminer l’entretien sur ce sujet. Comme disent nos amis de l’association d’éducation populaire tunisienne ACTK (Association pour le Cinéma et le Théâtre du Kef), que nous avons invités à Fleury-Mérogis au mois de mars dernier : « pas de révolution sans révolution culturelle ! ». On revendique ce combat, de là où nous sommes. C’est à la fois un pari et une identité politique.