Le lien franco-algérien ne s’était pas délité à ce point depuis l’indépendance. Si Alger réactive à cette occasion la mémoire du passé colonial à l’encontre de Paris, de nombreux dirigeants français s’obstinent à traiter la crise comme une question de politique intérieure et remettent en cause les accords bilatéraux de 1968. Au-delà des contentieux réels entre l’Algérie et la France qui s’inscrivent dans le temps long, cette crise semble particulièrement alimentée par les instrumentalisations politiques, des deux côtés de la Méditerranée. Alors même qu’une rupture totale engendrerait des conséquences dommageables en termes d’enjeux diplomatiques pour les deux nations, le statu quo actuel demeure source d’inquiétude.

Du Sahara occidental à la surenchère

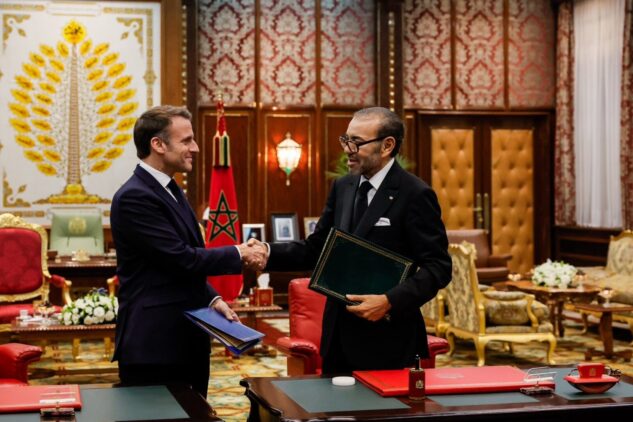

En juillet 2024, le président français a adressé un courrier au roi Mohamed VI pour acter la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidentale, territoire que se disputent depuis un demi-siècle le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario soutenu par l’Algérie. Celui-ci occupe une place importante dans la diplomatie algérienne, qui affiche un héritage anticolonialiste dans sa politique étrangère. Alger cherche à inscrire son soutien à la cause du Sahara Occidental, au même titre qu’à la Palestine, dans la lignée de sa guerre d’indépendance.

Jusqu’alors, la France avait joué un rôle d’équilibriste, choisissant de ne pas prendre officiellement partie sur cette question, même si elle s’orientait en réalité déjà vers la reconnaissance de la souveraineté marocaine. Ce nouveau positionnement constitue ainsi une ligne rouge franchie, touchant à un point sensible de l’affichage diplomatique algérien. La France, n’ayant pas pris la peine d’engager une discussion avec l’Algérie avant d’envoyer ce courrier, connaissait sans nul doute les conséquences qui en découleraient – et notamment le rappel de l’ambassadeur d’Algérie à Paris, ainsi que la réduction de la coopération bilatérale au strict minimum.

Depuis, les deux parties ont entrepris une escalade. Le 16 novembre 2024, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est arrêté par les autorités algériennes. Ancien cadre algérien, récemment naturalisé français, il est accusé d’atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécurité de l’Etat après avoir déclaré que l’ouest de l’Algérie appartenait au Maroc. Au-delà de l’aspect juridique – la contestation de l’intégrité territoriale du pays est un délit dans le droit algérien -, les autorités d’Alger savaient, à leur tour, que cette arrestation provoquerait un tollé diplomatique. Emmanuel Macron n’a pas manqué de déclarer que l’Algérie se « déshonorait » en envoyant un écrivain en prison.

Malgré le retrait de l’ambassadeur algérien à Paris, la tension semblait demeurer contenue – avant que la débat se déporte vers la question des Obligations de quitter le territoire français (OQTF) et des flux migratoires algériens en France. Le 22 février 2025, un Algérien de 37 ans, qui avait fait l’objet d’une dizaine de mesures d’expulsion, toujours refusée par l’Algérie, a assassiné une personne à Mulhouse. Cet événement a réactivé le débat sur les OQTF et a permis à la droite et l’extrême française de rapidement remettre en cause les accords bilatéraux de 1968, relatifs à la facilitation de la circulation, de l’emploi et du séjour en France des ressortissants algériens. Ainsi, plusieurs personnalités publiques, dont l’ancien ambassadeur de France à Alger Xavier Driencourt, ont même évoqué leur suppression.

En réalité, ce cadre franco-algérien, déjà révisé trois fois, ne concerne pas les reconduites à la frontière – et a moins bénéficié à l’Algérie à mesure qu’il a été revu. Si les OQTF soulèvent de réelles questions diplomatiques, leur traitement politico-médiatique les a rabaissés au rang d’enjeux de politique intérieure.

Relents coloniaux et frictions mémorielles

Si la crise a atteint un tel seuil de gravité, c’est parce qu’elle est survenue sur fond de frictions mémorielles qui fragilisent depuis longtemps les rapports entre les deux pays. En 2017 pourtant, un traitement apaisé de mémoire coloniale faisait partie intégrante des promesses et engagements d’Emmanuel Macron. Si la France a essayé d’aller au-delà de discours généraux en adoptant plus d’une dizaine des recommandations du rapport de Benjamin Stora comme la reconnaissance de l’assassinat d’Ali Boumendjel ou l’ouverture de certaines archives, cette initiative avait avant tout pour but de combler des factures franco-françaises et non franco-algériennes. Cet apaisement temporaire des mémoires s’est effectué aux dépens d’une réconciliation de long terme, qui aurait impliqué la construction d’un récit partagé.

De nombreux gestes mémoriels, à peu de frais pour la France, n’ont pas été réalisés, malgré leur importance pour l’Algérie.

De nombreux gestes mémoriels, à peu de frais pour la France, n’ont pas été réalisés, malgré leur importance pour l’Algérie. Du nettoyage des déchets nucléaires datant des essais des années 60 aux sources relatives aux disparus de la guerre d’Algérie – dont l’absence empêche les familles de faire le deuil de ce passé -, la réparation escomptée n’a pas eu lieu. Les historiens algériens de la commission mixte ont, en outre, réclamé le Coran personnel, le bâton de commandement, l’épée et le burnous de l’émir Abdelkader. Autant d’objets qui n’ont pas été restitués à l’Algérie.

Dans ce contexte inflammable, les crépitements se multiplient. Ainsi Bruno Retailleau, outrepassant ses fonctions de ministre de l’Intérieur, a invité à instaurer « un rapport de force » avec l’Algérie. Cet empiètement sur le domaine dit « réservé » de la politique étrangère est lesté d’une forte charge symbolique : avant son indépendance, l’Algérie ne dépendait pas du ministère des Colonies mais relevait de l’Intérieur. Une continuité institutionnelle qui a pu séduire une partie de l’électorat d’extrême droite nostalgique de l’ère coloniale.

Elle n’est pas passée inaperçus côté algérien : suite à l’expulsion des douze agents de l’ambassade de France en réponse à l’arrestation d’un consul algérien, l’Algérie a déclaré faire porter « la responsabilité entière » des regains de tensions au ministre de l’Intérieur. La partie française a surenchéri en expulsant à son tour douze agents du réseau consulaire et diplomatique algérien de son territoire. La France a souvent reproché à l’Algérie de faire de la relation bilatérale un enjeu de politique intérieure – mais n’assiste-t-on pas à un processus similaire en France ?

Relations fusionnelles

Selon l’historien Benjamin Stora, interrogé par l’AFP, il est difficile d’entrevoir une rupture diplomatique au sens classique du terme. Malgré les frictions mémorielles, l’Algérie et la France entretiennent des relations étroites sur les plans humain, économique et culturel. La présence en France d’une proportion importante d’Algériens, de Franco-Algériens et de leurs conjoints génère une proximité singulière entre les deux pays. Envisager une rupture diplomatique impliquerait de ne plus délivrer de visas de l’Algérie vers la France et inversement : une étape impensable, si l’on garde à l’esprit la présence d’un million d’Algériens officiellement déclarés vivant sur le territoire français – sans parler des Franco-Algériens dont une partie de la famille demeure en Algérie, des Algériens qui viennent pour leurs études, etc. Ainsi, une rupture diplomatique concernerait deux à deux millions et demi de personnes directement liées à l’Algérie : son coût semble trop élevé pour être supportable.

Sur le plan économique, l’Algérie a toujours été un partenaire important de la France dont l’échange commercial s’élève à près de douze milliards de dollars en 2023. La coopération économique se structure autour de plusieurs domaines stratégique comme l’énergie, la sécurité et l’agroalimentaire. Son élément clef réside sans doute dans les hydrocarbures : selon les chiffres du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le secteur représente près de 80 % des exportations algériennes vers la France. Même si les volumes ont diminué en 2024 de plus de 10%, l’Algérie demeure le troisième fournisseur de la France en pétrole brut et gaz naturel. Il faut ajouter que du côté français, plus de 450 entreprises sont implantées en Algérie comme TotalEnergies, Engie, Aventis, BNP Paribas, la Société Générale et biens d’autres notamment dans le secteur agro-alimentaire.

La France, quant à elle, a longtemps été un fournisseur important de blé, de produits pharmaceutiques et d’équipements industriels de l’Algérie même si elle est aujourd’hui concurrencée par la Chine, la Russie, l’Italie ou encore la Turquie. Elle demeure aujourd’hui le deuxième partenaire commercial de l’Algérie. Dans ce cadre, il n’est pas simple de concevoir une rupture des relations commerciales.

Légitimations internes

Si les deux nations ont à ce point peu intérêt à la rupture, comment expliquer l’ampleur de la crise ? En réalité, ce non-dialogue, instauré depuis quelques mois, permet à de nombreux acteurs de légitimer leur positionnement des deux côtés de la Méditerranée.

D’un côté, la France pense avoir fait de nombreuses concessions en matière mémorielle et pointe que l’Algérie refuse de coopérer sur la question de ses ressortissants sous OQTF. Elle a en effet refusé le retour de plus de trente-cinq d’entre eux depuis la mi-janvier. Obstruction à la coopération, ou levier de pression dans les négociations avec la France sur d’autres enjeux, comme celui des visas ? Avant cela, Emmanuel Macron avait en effet divisé par deux les distributions de visas depuis janvier sans en informer Alger, qui s’est dite « surpris » de ces restrictions.

De son côté, le régime d’Alger réactive un vocabulaire et un imaginaire lié à la colonisation, considérant que la France conserve une dette morale à son égard. Raviver ce passé est une façon pour l’Algérie de renvoyer la France à sa propre histoire et de légitimer ses positions, quitte à instrumentaliser cette crise à certains égards.

Mais ce non-dialogue entre Alger et Paris permet à la droite et l’extrême droite française de faire de cette crise diplomatique une question de politique intérieure et empêche la marche vers une position consuelle. L’obsession dont fait preuve Bruno Retailleau vis-à-vis de l’Algérie s’inscrit dans une logique déployée lors de sa stratégie de conquête du parti « Les Républicains » et pousse la crise à l’éclatement. Il est devenu presque commun chez la droite et l’extrême droite française de créer des polémiques sur le pouvoir algérien mais aussi sur l’Algérie, les Algériens et les Franco-Algériens – avec des distinctions toujours plus ténues. Leurs relais médiatiques participent eux aussi à enflammer le conflit en poussant à l’affrontement dans le but de mieux désigner les Algériens de France et les Franco-Algériens comme des ennemis de l’intérieur. Le gouvernement laissera-t-il une relation aussi fondamentale, pour la France, être sacrifiée sur l’autel d’enjeux politiciens de court terme ?