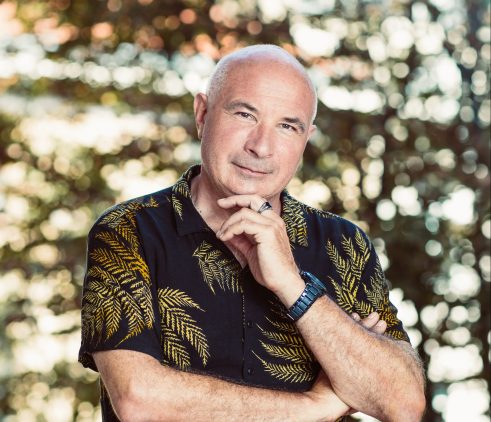

Dans son nouveau livre Pour une pensée écologique positive (éditions Belin), Patrick Scheyder veut aider les générations présentes à mieux se situer dans le flux de l’Histoire, pour mieux appréhender ce qu’est l’écologie. Pour l’auteur, qui est aussi pianiste et metteur en scène, ancrer le combat écologique dans une continuité historique permet en outre d’échapper au sentiment de solitude qui peut nous saisir devant l’ampleur de la tâche, et dépasser la peur du changement, majoritaire dans l’opinion alors même qu’il y a urgence à agir. Dans ce riche entretien, on redécouvre ainsi des exemples de luttes environnementales victorieuses comme celle des peintres de Barbizon, portée entre autres par George Sand et Victor Hugo, qui peuvent encore largement inspirer aujourd’hui. Entretien réalisé par Pierre Gilbert.

LVSL – Dans votre dernier ouvrage Pour une pensée écologique positive, vous partez du constat que la pensée écologique telle que proposée actuellement ne serait pas positive… À quoi vous opposez-vous ?

Patrick Scheyder – Je pense que la façon de présenter l’écologie est trop plaquée sur l’actualité. Comment donc imaginer le Monde-d’après en ayant le nez collé sur la vitre du présent, et souvent en méconnaissant grandement le Monde-d’avant ? Il y a un problème de relation au temps en écologie, ce qui crée une certaine anxiété, parce que ça paraît nouveau. Les gens aiment la nouveauté pour une nouvelle voiture, dans l’art culinaire ou vestimentaire, mais dans leurs vies ils ont horreur de la nouveauté. Quand on leur dit « c’est nouveau », eh bien ils ont peur…

LVSL – Comment expliquez-vous qu’ils aient peur ?

P.S. – L’être humain n’aime pas être dérangé dans ses habitudes. Nous pouvons être attachés à une certaine antériorité pour affirmer des valeurs, mais la nouveauté est vue comme un risque, quel que soit l’âge que nous ayons. Pour les enfants c’est l’inconnu, pour les jeunes c’est l’incertitude, ne pas savoir où on va. Pour les adultes c’est la remise en cause de certains acquis, pour les personnes âgées ça peut être tout un monde qui s’écroule… Et en matière d’’écologie, c’est une fausse nouveauté, parce que le réchauffement climatique n’est pas tombé du ciel il y a vingt ans, avec une soudaine prise de conscience. Les gens qui ont entre 16 et 40 ans ont le sentiment que le poids de l’humanité pèse sur leurs épaules. « Les idioties qu’on a faites depuis des centaines d’années vous devez les résoudre, sinon vous allez mourir »… Comment ne pas être anxieux après ce discours !

C’est un sujet sérieux ; or aucun sujet sérieux ne peut se dispenser d’avoir une culture et une connaissance pour être considéré. Donnons des outils de pensée et de culture aux citoyens pour traiter correctement ce sujet, car vu de loin, on a l’impression qu’il y a des jeunes qui veulent faire la révolution, et d’autres qui disent « Non, le monde que l’on a fait est très bien. » La différence serait donc une question d’idéologie. Or l’écologie est au-dessus de l’écologie même, et de l’idéologie : c’est la vie, tout court. En remontant dans les temps antérieurs, on constate qu’il y a des gens qui se sont mobilisés pour ça, sans qu’il y ait une quelconque idéologie derrière. Ils ont inventé par eux-mêmes des concepts, ou bien leur sensibilité les a rendus perméables au bien-être de la nature. Ces références non-idéologiques et non-normées sont très précieuses. Nous devons penser librement, et le Monde-présent et le Monde-d’après.

LVSL – Votre livre est notamment un travail d’historien, avec un recueil de textes de penseurs que vous avez exhumés. Pourquoi, selon vous, ces textes anciens nous permettent-ils de dégager une pensée positive ? Pourriez-vous nous donner quelques exemples de textes qui vous ont marqué ?

P.S. – Ce qui est positif, dès lors que l’on constate qu’il y a urgence – urgence au niveau du climat, des situations sociales – c’est de prendre de la hauteur pour développer une certaine sagesse. Le but de la philosophie, c’est l’examen de la sagesse. La sagesse me paraît nécessaire, surtout quand les temps sont difficiles, et même pressants. J’ai une relation particulière à l’Histoire : j’ai été élevé par mon arrière-grand-mère née en 1892 et par ma grand-mère qui a vu le jour en 1916. L’histoire était mon quotidien : ces deux femmes étaient artisanes, dans la tradition familiale, et elles réparaient des chaises. Dans leur boutique je côtoyais des fauteuils Louis XIV, du mobilier Louis XVI et ainsi de suite. C’est drôle… quand j’allais à l ‘école, on me parlait de Louis XV ou Louis-Philippe, et j’avais l’impression de les connaître ! J’avais un contact charnel, incarné avec l’Histoire ; je pouvais chaque soir la toucher de mes mains. Cette éducation a construit en moi la certitude que l’Histoire n’est pas si lointaine. On la porte en nous, dans nos gènes ; nous en sommes le résultat, et l’avenir de ce résultat. Je pars du pari qu’il faut notamment réactiver toutes nos connaissances antérieures par la lumière de l’Histoire, pour empoigner les enjeux du présent. Le passé n’est jamais passé. Voyons-le comme un avantage pour s’appuyer dessus ; c’est ce qui forme une culture. Une culture pour moi ce n’est pas forcément la littérature, la musique, les arts. Ce sont aussi des valeurs que nous avons développées au fil du temps, sur lesquelles une société peut s’accorder, se rassembler pour aller de l’avant. C’est ce que je cherche à faire. Évoquer Descartes, Rousseau ou Léonard de Vinci en écologie, c’est dire : Attendez ! Des choses ont été pensées là-dessus, elles sont intéressantes, et elles pourraient nous conforter, nous inspirer.

Parfois on les a oubliées sous prétexte de modernité. Mais comme cette perception de la modernité est en train de péricliter, analysons dans le monde ancien ce qui a été théorisé, pensé. Voyons si certains actes ne rejoignent pas certaines de nos aspirations. Parfois même, ce sont des illusions utiles. Un retour dans le passé permet d’y puiser des inspirations très diverses pour vivre différemment le présent, et réactualiser le futur. Avec plus de force aussi, je veux dire là en se sentant moins seul ; car une culture est aussi faite pour éloigner la solitude. L’écologie doit aussi être abordée sous ce prisme, le prisme d’une culture et non d’une seule nouveauté inquiétante. Sortons des avenues toutes tracées de la pensée ambiante (les pour / les contre). Envisageons l’écologie dans une continuité, dans une filiation ; prouver au grand public que cette filiation remonte loin, c’est s’écarter du procès en idéologie, pour atteindre l’intérêt général. L’enjeu est bien là : car on ne fera pas l’écologie contre la société, mais avec elle.

Nous avons parlé de George Sand, ce n’est pas si vieux que ça. Dès les années 1840 il y a eu les peintres de l’école de Barbizon qui se sont installés dans ce petit village, en orée de la forêt de Fontainebleau. Ils fuient Paris à cause de la pollution, des pandémies récurrentes (ça me rappelle quelque chose !) et ils vont vivre à Barbizon à 70 kilomètres de la capitale. Ces jeunes peintres ont entre vingt-quatre et trente ans, ils peignent en extérieur, ravis de croquer une nature ensauvagée.

La forêt de Fontainebleau a été un peu laissée à l’abandon pendant la Révolution, l’Empire. Mais l’État se renforce dans les années 1840, et on a besoin d’argent. C’est déjà le début de la révolution industrielle. On s’interroge : ces arbres qui s’enchevêtrent, ces landes étranges sont très romantiques, mais que rapportent-ils ? L’école des Eaux et forêts de Nancy qui a été créée en 1824 coupe une bonne part des arbres, et plante des pins sylvestres qui sont de meilleur rapport.

Les peintres, révoltés et menés par l’incroyable Théodore Rousseau installent une sorte de ZAD au XIXème siècle. Comme les faucheurs de maïs OGM, ils commencent à arracher les pieds de pins ; leur refuge est l’auberge Ganne à Barbizon où court le dicton : « Pin pour pain. » De fait si on arrache un pied de pin dans la forêt, on a le droit de manger du pain… c’est une boutade. Ces activistes sont aussi d’habiles lobbyistes. Rousseau commence à avoir une certaine notoriété, et avec ses amis ils peignent les plus beaux arbres de la forêt ; ils appellent ça des « intérieurs de forêt ». Ils exposent à Paris, et les Parisiens sont conquis. La presse leur emboîte le pas… Ils ont gagné la bataille de l’opinion. Sur ce, Rousseau écrit au Duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Il propose de protéger la forêt de Fontainebleau à l’instar des monuments historiques, comme Notre-Dame par exemple. Et les peintres gagnent : dès 1853, 624 hectares de bois sont exemptés de coupes réglementaires, puis en 1861, un décret sanctuarise plus de mille hectares de forêt et de roches remarquables. La première manche est gagnée, par l’argument esthétique. Mais l’État revient à la charge en 1872. On avait perdu la guerre de 1870, les coupes n’avaient pu être menées à bien en 1870-1871 ; on devait un tribut de 5 milliards francs-or à l’Allemagne, etc. Bref, l’État avait besoin d’argent. À ce moment-là, un comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau se crée. Victor Hugo en devient le président d’honneur et George Sand écrit une tribune dans le journal Le Temps, qui paraîtrait aujourd’hui dans Libération, ou le Monde. Sand avance qu’il faut défendre la forêt parce qu’elle est belle, certes. Mais il faut aller encore plus loin, dit-elle : il faut la préserver parce qu’elle est utile et nécessaire à la vie. Sand développe alors des arguments qui sont ceux de l’écologie, mot qui a été créé en 1866 par le biologiste Ernst Haeckel, un disciple et vulgarisateur de Darwin. Sand était très admirative de la théorie de l’évolution. Sand avance que si l’on arrache les arbres, l’atmosphère va s’assécher ; la Terre risque de périr par la faute des hommes. Elle parle déjà de déforestation dans ce qu’elle appelle la forêt vierge et maintenant l’Amazonie. Elle dit aussi – c’est son côté Pierre Rabhi – qu’il faudra que l’humain se mette une certaine limite à ses besoins, sinon il va épuiser la planète… Enfin, elle en appelle à une sorte de désobéissance civile, disant que nous tous, forts de notre propre droit, nous devons « nous lever contre des mesures d’abrutissement et d’insanité. » Elle utilise des mots forts, et elle écrit le premier texte consciemment écologique.

Pourquoi ça ? Remontons à son éducation. Sand avait un domaine à Nohant de 250 hectares dans le Berry, qu’elle avait hérité de sa grand-mère. Cette grand-mère, pur produit de l’époque des Lumières, lui avait donné une éducation générale, complétée par une éducation agricole. Sand s’y connaissait en matière agraire, elle sait ce dont elle parle. Le peintre Théodore Rousseau avait les arguments de l’affect et de l’intuition, complétés par ceux de George Sand qui a ceux de la connaissance et du bon sens. Ca n’a pas eu de résultats immédiats, il a fallu attendre 1892 pour qu’un décret augmente les surfaces protégées à 1 616 hectares, et en 1904 à 1 692 hectares. Cette lutte de forme zadiste a donc duré plus de 60 ans, pour Notre Dame des Landes c’est une cinquantaine d’années, et le Larzac dix ans. Cette lutte positive a permis de créer entre 1853 et 1861 le premier parc naturel au monde, avant Yellowstone aux États-Unis (1872).

Les jeunes zadistes actuels sont pris pour des hurluberlus à vouloir défendre la Terre, c’est à dire finalement la beauté et la vie au détriment du profit. Leur position ne peut être que renforcée au regard de l’histoire de Fontainebleau.

Je pars du constat que pour combattre une culture – qui serait celle du libéralisme et du néo-libéralisme – il faut avoir une culture opposable. Le libéralisme, c’est une culture en soi, ce n’est pas qu’une assemblée d’affamés aux dents longues, sans foi ni loi. Je connais certains libéraux, que j’apprécie sur d’autres sujets ! Ils sont instruits, ils ont l’instruction de leur propre philosophie, ils connaissent leurs classiques comme Adam Smith ou d’autres. Ce que j’appelle une culture-opposable permet d’accroître le poids culturel d’une idée, au sens de l’éducation qui façonne une société.

LVSL – Justement pour revenir sur la notion du « beau » qui a permis cette victoire vis-à-vis de Barbizon, aujourd’hui en écologie, on ne parle plus vraiment du « beau » et la France, comme l’Occident, a été balafrée depuis les années 1970 par le néo-libéralisme : ce sont les grandes-surfaces, les ronds-points, le béton et on a complètement oublié que le « beau » est une notion politisable et que l’écologie peut être aussi le camp du « beau ».

P.S. – George Sand pose exactement la question en ces trois termes : d’abord la beauté évidente d’un site, puis l’utilité de l’arbre pour la pureté de l’air qu’on respire, et enfin de nouveau la beauté naturelle qui est un bien commun, généreux, partagé par le pauvre comme par le riche. Elle a pleinement conscience que le « beau » est une valeur fragile. C’est pourquoi de façon pragmatique elle conclut qu’avec des arguments scientifiques et écologiques, sa lutte aura encore plus de force. Je suis d’accord avec elle. Il y a une phrase de Tolstoï qui dit « La beauté sauvera le Monde » … mais j’ai tendance à penser que si le beau suffisait, le monde serait sauvé depuis longtemps : les chutes du Niagara, les Pyramides… Il faut sans doute associer la beauté, à la nécessité vitale. J’ai soixante ans ; j’ai souffert de voir dans les années 70 les grands ensembles qu’on construisait, je trouvais cela dur, mes parents en ont habité un quelque temps. C’était froid, inhospitalier. Les « espaces verts » étaient posés là, comme une moquette décorative, une tache verte entre deux barres d’immeubles. Une nature réduite à l’inutilité, si ce n’est comme promenoir des chiens ! Une négation totale de ce qui est vivant dans la nature. Le tout était accompagné d’un discours ambiant sur « l’objectivité » au nom de laquelle on aménageait l’espace de façon insensée ; le résultat fut un échec pour les humains, comme pour la planète.

On voit les dernières secousses maintenant, de ce monde assez froid, assez dur. Quand parfois j’écoute Emmanuel Macron – dont par ailleurs on ne peut qu’admirer les qualités de stratège – j’entends les échos à peine affaiblis de cette époque. Je crois parfois entendre le discours de mes parents quand j’avais 15 ans ; belle permanence !

C’est étonnant, cette pérennité dans le discours, pour des gens qui veulent créer un monde nouveau. Personne n’est à l’abri de ce genre de redites, du reste. L’écologie elle-même aura intérêt à se réinventer dans son discours pour ne pas lasser, et suivre le mouvement de la vie qui – on le sait – toujours invente.

Pour en revenir à la notion du « beau » j’ai interviewé pour mon livre Yannick Jadot. Il ne m’a pas du tout égrené l’argumentaire d’Europe Ecologie les Verts ; il m’a immédiatement parlé de son attirance pour la beauté de la nature, sa jeunesse en Picardie. C’est pour cette raison qu’il s’est engagé pour la défense de la nature, il la trouvait belle.

LVSL – Dans votre livre il y a cette partie tournée vers le passé, et une partie plutôt actuelle sur le XXème et XXIème siècle où la question écologique est au centre, et puis une partie perspective dans laquelle vous avez conduit des entretiens avec plusieurs personnalités comme Allain Bougrain Dubourg, Boris Cyrulnik, ou Benjamin Stora que vous interrogez notamment sur l’Algérie, pourquoi ? Quel est le lien ?

P.S. – Parce que le principe de colonisation et de la domination, est lui aussi pérenne, comme bien partagé. La majorité des peuples humains ont été tour à tour colonisateurs, et colonisés. En Algérie, la France a eu le rôle du colonisateur de 1830 jusqu’en 1962. Auparavant, c’était la domination Ottomane en Algérie, de 1515 à 1830.

Parlons aussi de la France, colonisée par les Romains, par les Francs. Nous ne nous appelons pas Gauloisiens, mais Français, ce qui est bien la marque d’une sujétion. Nous sommes tous mouillés jusqu’au cou dans ces histoires. C’est plutôt intéressant, car le système de colonisation est pervers pour le colonisé qui en souffre bien entendu, et pour le colonisateur qui croit avoir un droit supérieur aux autres. Il se permet des excès qui épuisent le colonisé, et souvent la terre du colonisé. Ce système est donc faux. C’est encore, sur le thème de la domination, ce qu’expriment à leur manière les éco-féministes : la fin de la domination de l’homme sur la femme, égale la fin de la domination de l’humain sur la nature. Même combat. C’est d’ailleurs le chemin que George Sand suit intuitivement : entre 1830 et 1836 elle défend ce qu’on appellerait maintenant les droits de la femme ; elle mène une vie sexuelle libre, elle obtient la séparation d’avec son mari (alors que le divorce n’existe pas), elle récupère la garde de ses enfants, et même la jouissance de son domaine de Nohant, qui aurait pu rester acquis à son ex ! À la révolution de1848, la voici activiste républicaine, elle écrit des articles enflammés en faveur de la démocratie. En 1872, son dernier combat sera celui de ce nous nommons l’écologie. Je ne suis pas une femme, mais je comprends ce chemin assez incroyable, et je vois que les jeunes filles avec leur sensibilité de maintenant, font cette relation de cause à effet. Cela doit nous interpeller, nous conduire à nous poser des questions intéressantes.

LVSL – On peut aussi se poser la question de l’universalisme il y a en effet une volonté parfois de catégoriser dans le sens où en tant que femme, en tant que colonisé on a tout intérêt à défendre la nature, mais la défense de la nature qui est le bien commun de l’Humanité par excellence sans lequel la vie n’est pas possible, nous renvoie aussi à une condition unique, un humanisme et un universalisme. Les deux ne s’opposent-ils pas ?

P.S. – Allons donc plus loin, sur la perspective de la colonisation tous azimuts. En 1962, la France perd l’Algérie, avec notamment ses terres très fertiles. Stora montre comment l’état français avait dépossédé les tribus algériennes de leurs terres, en leur faisant miroiter une pseudo propriété individuelle, mais ce n’était qu’un leurre. De fait les meilleures terres étaient prises par les colons, et les plus arides laissées aux Algériens. 1962 : c’est aussi l’année de création de la PAC, la politique agricole commune européenne. Peu après, au début des années 70, j’avais onze ans et mes parents ont acheté une petite ferme en Vendée, qui n’était plus en activité. Nous étions entourés d’agriculteurs qui sont devenus nos meilleurs amis ; je me rappelle la vieille mamie qui était à coudre au bord de sa cheminée, la terre battue dans la salle commune. L’électricité était là, mais servait peu, les flammes du feu éclairaient la pièce. C’était comme dans les gravures du XVIIème siècle ; un vieux buffet deux corps vendéen, en cerisier, faisait tout l’ameublement, et une immense table de ferme. Stupéfaction, quand deux mois après je retourne chez cette vieille dame ! Un brocanteur était passé par là. Tout avait été remplacé par des meubles en formica horribles… Le mobilier deux corps envolés, et ainsi avait-on vidé cette dame de quatre-vingt ans de sa culture. Exactement déculturée. Comme on fit à cette époque et depuis, avec des agriculteurs rendus dépendants par l’emprunt, colonisés par la dette, rendus au désespoir. Il fallait lâcher toutes les vieilles pratiques, lâcher aussi la langue de la région, il fallait lâcher toute la culture, celle de la terre, comme celle de l’esprit…

On fit alors, comme dans un pays soumis, une colonisation de l’intérieur. L’idéal du colonisateur serait de vider tout le terrain qu’on a conquis de ses habitants et de s’y installer. C’est ce qu’on a fait en Algérie, ainsi beaucoup d’Alsaciens et des personnes d’autres régions françaises se sont exilés en Algérie pour trouver une fortune meilleure qu’ils n’ont pas toujours trouvée… C’est une histoire complexe, et pour ma part je retiens dans ces luttes de pouvoir, l’inclination à manger l’autre, puis à s’auto-manger, à détruire, pour s’auto-détruire ensuite. On pourrait aussi parler des Bretons. Mes parents avaient une collection de vieux journaux de 14-18 du Petit Journal. Je m’en souviens parfaitement, car à l’école on étudiait cette période. J’ouvre Le Petit Journal : c’était le compte-rendu du front sur la dernière semaine. Il était écrit noir sur blanc que « Les Bretons et les Vendéens sont une race solide et rustique », ce pourquoi on les envoyait en première ligne. C’est-à-dire au casse-pipe ! Ainsi préservait-on j’imagine d’autres races françaises, d’autres régions que l’on estimait plus ! Il y avait donc des hommes, et puis des sous-hommes, tous français pourtant. La colonisation, comme le racisme c’est une inconscience du vivant, une erreur majeure de l’esprit.

LVSL – Vous êtes aussi pianiste et metteur en scène et de votre livre vous avez fait un spectacle où vous faites réciter par différentes personnalités certains de vos textes entrecoupés de musique, pourquoi avoir choisi ce format-là ?

P.S. – Je pense que la musique permet de « digérer » les textes agréablement. Il y a Rousseau, Sand, le chef indien Seattle – les textes bien que beaux demandent réflexion, et la musique entre eux permet de donner ce moment de réflexion, de pause en quelque sorte. On peut échapper ainsi à l’emprise du type conférence, où on aligne toute une pensée pendant une heure durant. C’est sévère. La respiration musicale permet de s’évader, ou de continuer avec la musique l’esprit du texte. C’est un moyen de séduire au sens profond du terme ; la musique est un peu ce conducteur d’un esprit à un autre.

LVSL – Ce spectacle, vous le faites en plein air et à la demande des collectivités et vous avez toujours un moment de partage à la suite de la représentation avec le public. Ces moments de partage que traduisent-ils de l’état de conscience de la population française vis-à-vis de l’écologie ?

P.S. – À cause de, et grâce, en même temps, à la crise de la Covid, des sujets qui étaient simplement des sujets d’opinion, deviennent mieux partagés. Cette pandémie pour beaucoup révèle un lien probable entre la crise sanitaire, et la crise écologique. Les gens ayant été enfermés pendant deux mois ou plus ont besoin de parler. Il faut alors faire plus que le spectacle : écouter, échanger, parler, répondre à leurs inquiétudes par la culture, par le prisme de l’Histoire. Situer dans le temps les crises. Réévaluer les décisions que notre espèce a prises collectivement, parfois, il y a bien longtemps. Interroger finalement les racines, pour faire advenir de nouvelles feuilles, peut-être différentes, peut-être plus résistances dans l’évolution de l’espèce humaine. L’essentiel pour moi est de tendre vers un socle d’entente commun. Toute révolution a été suivie par une dictature, ce qui ne me semble pas souhaitable. Je donne un autre sens au terme Révolution : c’est celui de Re-Evolution. C’est-à-dire sortir de la croyance d’un monde stable à l’infini ; ce genre de perception mène à l’effondrement de toute civilisation. Re-Evoluer, c’est écouter le monde du vivant qui en sait infiniment plus que nous. Je plaide, dans ce sens, pour un bio-mimétimse de l’esprit ; le rendre aussi souple et inventif que la nature, dont nous faisons partie. Beaucoup reste à faire, et tant mieux ! Je suis résolument optimiste, et décidé !

Je pense aussi que l’être humain n’est pas fini. À chaque époque on a cru probablement vivre le nec plus ultra de la civilisation… mais c’est faux. Nous sommes en évolution, ça travaille secrètement en nous et nos membres – comme tout le reste – doivent insensiblement se transformer. On va vers une autre humanité. Or cette réflexion qui englobe le passé, le présent et qui se projette vers le futur doit nous aider à aborder l’inconnu. Je suis donc inquiet parce qu’il y a une véritable urgence, mais optimiste parce ça a toujours été comme ça. La pensée, la connaissance, l’inventivité sont d’autant plus essentielles dans un moment de vie périlleux. Une pensée merveilleuse dans un moment où tout va bien n’est peut-être pas très utile ; mais une pensée merveilleuse dans un moment très difficile est vraiment éclairante. Oui, à quoi bon être résistant dans un moment où personne ne te résiste ?