Vulgarisateur de grand talent, Jean-Marc Jancovici dispose d’une expertise notable en matière d’énergie – quoique discutable sur certains points – dont on ne peut qu’apprécier la technicité. Sous couvert d’objectivité scientifique, il s’aventure sur le terrain politique, multipliant les affirmations toutes plus contestables les une que les autres. Dans le monde de Jean-Marc Jancovici, les rapports sociaux n’existent pas. C’est la pénurie énergétique – et non le néolibéralisme – qui explique la récession, la hausse des inégalités et de la pauvreté. Le mode de production capitaliste est un horizon indépassable. Refusant de l’incriminer pour expliquer le désastre environnemental, Jean-Marc Jancovici lui trouve un autre responsable : le striatum, cette partie de notre cerveau influencée par la dopamine et associée à la prise de décisions… Recension de sa bande dessinée Un monde sans fin et analyse de ses dernières prises de position médiatiques.

NDLR : Cette analyse est publiée en deux parties. Celle-ci traite des aspects socio-économiques et politiques, tandis que la précédente examinait les aspects purement techniques des interventions de Jean-Marc Jancovici – laissant volontairement de côté la question du nucléaire.

Jean-Marc Jancovici n’a pas tort lorsqu’il souligne l’importance de l’énergie, impensé majeur de la science économique néoclassique. Mais il tend à tomber dans le travers inverse en voulant tout expliquer par un prisme énergétique (fossile). Page 88 de sa bande dessinée, il fait intervenir un économiste pour énoncer, graphique à l’appui, que « les humains sont devenus secondaires dans l’Histoire aujourd’hui ! La production économique varie exactement comme l’énergie ».

Découplage des émissions et tropisme énergétique

Pourtant, corrélation ne veut pas dire causalité, en particulier en sciences sociales. Est-ce la variation de la consommation d’énergie qui explique la croissance du PIB, l’inverse, ou la relation est-elle plus complexe ? Sur cette question, la littérature économique est abondante et non conclusive.

Pour Jean-Marc Jancovici, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 marquent « l’arrêt d’un monde en expansion rapide » (page 41), bien que le PIB mondial ait continué de s’accroître à un rythme soutenu. Depuis 1973, la consommation de pétrole mondial a augmenté de 70 %. Les chocs pétroliers, expliqués exclusivement par des données géologiques dans la bande dessinée, découlent également de choix géopolitiques.

En particulier, la montée en puissance de l’OPEP, qui s’inscrit dans la prolongation du mouvement de décolonisation, signe la fin progressive de la mainmise des investisseurs étrangers sur le niveau de production et les prix. Le premier choc résulte d’un embargo de l’OPEP contre les pays soutenant Israël dans la guerre avec l’Égypte et de la hausse du posted price du baril pour compenser dix ans d’érosion du prix par l’inflation et la dévaluation du dollar. Le second « choc » éclate avec la révolution iranienne qui provoque une chute modeste de la production (-4 %) et un doublement du prix. Les tensions vont se prolonger avec le début de la guerre Iran-Irak.

Le prisme énergétique n’explique pas tout. La mondialisation avec ses porte-conteneurs démarre réellement après les chocs pétroliers et ce que Jean-Marc Jancovici nomme « l’arrêt d’un monde en expansion rapide ».

Si ces chocs pétroliers et le pic de production de pétrole conventionnel états-unien survenu quelques années auparavant expliquent en partie la fin des Trente glorieuses, il ne faudrait pas faire l’impasse sur d’autres facteurs. La science économique classique et orthodoxe pointe du doigt la fin des accords de Bretton-Woods et la dévaluation du dollar suite à l’abandon de la convertibilité en or en 1971. Cette décision découle de l’effondrement de la balance commerciale américaine, en grande partie causé par la compétitivité accrue des économies européennes et asiatiques. Le changement de politique monétaire des banques centrales, dont la hausse brutale des taux d’intérêt de la FED, explique également la récession.

Plus fondamentalement, pour les économistes hétérodoxes, la fin des Trente glorieuses découle des contradictions internes du mode de gestion capitaliste hérité de l’après-guerre, qui a fini par provoquer une forte inflation et l’érosion des marges des entreprises. C’est pour restaurer le taux de profit du capital qu’on va voir apparaître le mode de gestion néolibéral de l’économie, avec une politique de compression des salaires, de délocalisation de la production, de la privatisation de pans entiers du secteur public, de la financiarisation de l’économie et de la dérégulation des marchés. Autrement dit, le prisme énergétique n’explique pas tout. La mondialisation avec ses porte-conteneurs de 400 mètres de long démarre réellement après les chocs pétroliers, et ce que Jean-Marc Jancovici identifie comme « l’arrêt d’un monde en expansion rapide ».

Le polytechnicien attribue la crise des subprimes à la chute de la consommation de pétrole par habitant survenue en 2006 (page 90). Mais cette année marque également le retournement du marché immobilier américain provoqué, en grande partie, par le relèvement brutal des taux d’intérêt de la FED. Les répercussions massives de cette crise s’expliquent avant tout par la titrisation de la finance et la dérégulation bancaire.

Son tropisme énergétique conduit le président du Shift Project à produire deux discours problématiques. Le premier consiste à affirmer l’impossibilité du découplage entre les émissions de gaz à effet de serre et le PIB. S’il estime que la croissance verte est une contradiction dans les termes, force est de constater que la consommation d’énergie n’est pas intégralement corrélée aux émissions de gaz à effets de serre. Réduire les émissions de méthane des champs de gaz serait par exemple bénéfique pour la croissance, mais mauvais pour les profits des exploitants.

Empiriquement, on observe un découplage significatif des émissions de gaz à effet de serre avec le PIB dans de nombreux pays développés, même en prenant en compte les émissions importées. C’est ce qu’affirme une étude de Carbone 4, le cabinet de conseil fondé par Jean-Marc Jancovici. Le problème est que ce découplage ne concerne que les émissions de gaz à effet de serre (pas les autres pressions sur la nature et l’environnement), qu’il reste partiel et s’effectue trop lentement.

Tenir un discours nuancé reconnaissant l’existence d’un découplage limité permet d’éviter d’entretenir un fatalisme décourageant. Avec ses simplifications (compréhensibles dans le cadre d’une bande dessinée de vulgarisation), Jancovici risque d’imposer l’idée que les ENR représentent une perte de temps et la décarbonation de l’économie une entreprise vaine. Or, en matière de climat, chaque tonne de CO2 évitée compte.

Seconde conséquence de son monodéterminisme énergétique : les autres facteurs permettant de comprendre – et résoudre – la crise climatique sont éludés. Parmi eux, les rapports sociaux.

Un monde sans rapports sociaux

L’énergie permettrait de tout expliquer ou presque : de l’apparition de la démocratie à l’instauration de notre modèle social en passant par l’accroissement des divorces (page 75).

Page 48, on apprend « qu’au début de la révolution industrielle, en 1800, l’espérance de vie est d’un peu moins de trente ans ». Le chiffre est plus proche de quarante ans, la France ayant connu un premier gain de près dix ans entre 1780 et 1805, malgré les récoltes difficiles et les guerres, grâce à la généralisation de certains vaccins.

En 1801 « La Grande-Bretagne, avec une population presque trois fois inférieure, a une production trois fois supérieure à celle de la France » (page 85). Jancovici semble attribuer cette différence à des facteurs énergétiques. En réalité, la meilleure productivité britannique s’explique d’abord par un régime de propriété agraire différent – et ce depuis le XIIIe siècle. En Grande-Bretagne, les lords ne prélevaient pas directement l’impôt sur leurs domaines, mais louaient leurs parcelles aux paysans. Ce système incitait les agriculteurs à produire davantage de surplus qu’un régime à la française, puisque le loyer ne dépendait pas directement de la production. Les baux étaient fréquemment renouvelés et soumis aux offres sur un marché, ce qui contraignait les paysans à accroître sans cesse leur productivité. Le mouvement des enclosures élargit peu à peu le système de rente concurrentielle établi par les beaux, tandis que des lois comme le Vagrancy Act criminalisent le braconnage ou le fait de « refuser de travailler pour un salaire d’usage ».

Attribuer les congés payés à l’abondance énergétique constitue un raccourci curieux (…) Les États-Unis n’ont pas de congés payés obligatoires alors que le pays a baigné plus que tout autre dans le pétrole bon marché.

Ce capitalisme agraire, qui se développe principalement entre le XVe et XVIIIe siècle non sans de nombreuses violences et luttes sociales, va permettre des gains de productivité majeurs. Ce qui va générer un accroissement de la population et le développement d’une classe ouvrière susceptible de venir remplir les usines textiles qui vont apparaître dans les grandes villes avec le début de la révolution industrielle. L’exception anglaise découle des rapports sociaux et du régime de propriété, qui expliquent l’apparition du capitalisme et de la révolution industrielle en Angleterre plutôt qu’en Chine où en Europe continentale, comme le détaille l’historien Alain Bihr.

Jancovici aime rappeler que l’homme n’a pas transité des énergies renouvelables (bois, moulin à vent,…) vers les énergies fossiles par hasard, mais parce qu’elles sont stockables, transportables et très denses. Il faudrait nuancer cette affirmation : comme le montre l’ouvrage d’Andreas Malm Fossil Capital : the Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, les détenteurs de capitaux ont abandonné l’énergie hydraulique alors abondante pour le charbon, plus cher et rare au XVIIIe siècle, parce qu’il permettait d’obtenir un meilleur rapport de force contre leurs travailleurs.

Implanter les usines en bord de rivière et à la campagne impliquait de recruter une main-d’œuvre rare (et qui ne dépendait pas des propriétaires d’usines pour survivre), en position de force pour négocier de bonnes conditions de travail. À l’inverse, le charbon permettait d’installer les usines en ville, où l’on trouvait une main-d’œuvre abondante et corvéable. De même, il est plus facile de privatiser une mine qu’une rivière, dont l’exploitation requiert une gestion en commun. Autrement dit, le charbon permettait d’extraire un profit supplémentaire – élément moteur du capitalisme.

Faisant l’impasse sur ces facteurs, Jean-Marc Jancovici attribue à l’abondance énergétique toute une série de développements historiques : les congés payés (page 76), la baisse des inégalités (page 77), la promesse de l’Université pour tous (page 82), un système de santé performant (page 82), la pérennisation du système de retraites (pages 77, 83, 87). Lorsque Christophe Blain lui fait remarquer « qu’il y a eu des luttes aussi », Jancovici balaye cette remarque d’un simple « elles ont débouché sur un gain de confort pour l’ensemble de la société lorsque l’énergie abondante est entrée dans la danse ». Pour lui, « pendant les Trente glorieuses, au moment où l’approvisionnement énergétique, surtout fossile, a explosé, tous les pays occidentaux ont mis en place un État-providence ». L’idée que les acquis sociaux ont été permis par l’abondance énergétique est répétée dans des interviews très récentes. Pour fastidieux que cela puisse paraître, revenir sur ces affirmations est nécessaire.

L’histoire humaine est scandée par des luttes plus ou moins victorieuses – des révoltes d’esclaves de l’Antiquité aux jacqueries paysannes du Moyen-Âge, des guerres de décolonisation modernes aux grèves contemporaines. Souvent, ces luttes ont cours en des temps de pénurie. C’est le cas de l’après-guerre : en Europe contrairement aux États-Unis, le mouvement ouvrier arrache des concessions majeures au patronat. En Angleterre, Churchill perd les élections et les travaillistes mettent en place le National Health System (NHS).

En France, le Parti communiste épaulé par la CGT met en place, contre le Général de Gaulle, les aspects les plus révolutionnaires du programme du Conseil National de la Résistance dès 1946. Parmi eux, on trouve la Sécurité sociale et ses caisses autogérées par les syndicats. Il y a loin du mythe du « compromis gaullien », entretenu par certains, à la réalité : le Général de Gaulle s’est empressé de supprimer l’aspect autogéré de la « sécu » dès 1958. Les ministres communistes n’ont tenu que dix-huit mois au gouvernement, profitant de cette courte fenêtre de tir pour réformer en profondeur le modèle social français. Contrairement à ce qu’écrit Jean-Marc Jancovici, la création « d’États-providence » précède donc les Trente glorieuses.

De même, les inégalités n’ont pas constamment baissé avec la révolution industrielle et l’abondance énergétique. Pour Thomas Piketty, les principales causes de leur réduction au cours du XXe siècle sont les deux guerres mondiales (destructrices de patrimoines) et les politiques économiques (le fameux compromis social-démocrate hérité de l’après-guerre). Le graphique présenté page 77 ferait bondir des économistes comme Branco Milanovic (auteur de la fameuse courbe en éléphant qui établit un appauvrissement des classes moyennes et une explosion des très hauts revenus à partir de 1988). Si la France a mieux résisté à la hausse des inégalités, c’est grâce à son modèle social plus solide, hérité du gouvernement communiste de 1946-47. Malgré un moins bon accès à l’énergie que les États-Unis.

L’apparition du chômage et de la précarisation du travail, tout comme la baisse des emplois industriels et l’automatisation des tâches, sont présentées comme des conséquences naturelles à la raréfaction du pétrole (page 64). Ces phénomènes n’ont pourtant pas été de même ampleur partout et précèdent souvent le premier pic pétrolier. Ils découlent d’une volonté concertée de délocaliser la production dans les pays à bas coûts et faibles protections environnementales, dans le but de restaurer les marges des entreprises et la rentabilité du capital. Ils se sont principalement développés dans les années 1985-2000, période où le prix du pétrole était retombé à des niveaux historiquement bas.

Avec succès. Les marges sont passées de 25 % pendant les Trente glorieuses à 30 % après les années 2000, loin du creux de 15 % observé entre les deux chocs pétroliers. Le livre Le choix du chômage démontre bien, documents historiques à l’appui, que ce développement répondait à un choix conscient de sacrifier l’emploi pour préserver le rendement du capital. C’est également cet arbitrage, ainsi que le changement de politique monétaire et la priorité donnée à la lutte contre l’inflation, qui explique l’apparition d’une dette publique importante – mais pas nécessairement problématique. « Après les chocs pétroliers », cette dette ne vient pas « maintenir le niveau de la redistribution et de la protection sociale » (page 89) qui s’effondre en réalité un peu partout dans le monde, mais rétablir les marges des entreprises.

Attribuer les congés payés à l’abondance énergétique constitue un autre raccourci curieux. En France, ils ont été institués suite à un vaste mouvement de grève générale apparu suite à la victoire du Front populaire (1936), dont l’accès au pouvoir résulte de la crise économique de 1929. Les États-Unis, eux, n’ont pas de congés payés obligatoires (en moyenne, les entreprises accordent quinze jours de par an) alors que le pays a baigné plus que tout autre dans l’abondance énergétique et le pétrole bon marché. On pourrait bien sûr élargir la réflexion en notant que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, entre autres civilisations égalitaires, jouissaient d’un temps d’oisiveté supérieur à celui des sociétés agricoles et féodales. Si l’abondance permet le temps libre, son partage découle des rapports sociaux.

Pour expliquer l’incapacité à prendre en compte les limites planétaires, Jancovici se fonde sur l’ouvrage de vulgarisation Le bug humain. Selon ce dernier, notre cerveau ferait de nous des individus égoïstes et court-termistes, motivés par la réalisation de désirs primitifs. Ses hypothèses ont fait l’objet de réfutations détaillées.

Il en va de même pour la qualité du système de santé (que l’on songe simplement à l’écart entre le système américain et de nombreux pays moins riches, mais mieux lotis) et l’accès à l’Université. En France, l’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur date de Parcoursup, mis en place explicitement dans ce but par le gouvernement d’Édouard Philippe, qui se vantait d’avoir brisé une vieille promesse socialiste. En parallèle, ce même gouvernement se privait de recettes fiscales en supprimant l’ISF et l’Exit Tax sans que celaaméliore l’emploi ou l’investissement.

Aux États-Unis, l’abandon de l’Université pour tous débute en 1966, en réaction à la contestation étudiante sur les campus américains, foyers de lutte contre la guerre du Viet Nam. L’économiste Roger Freeman, qui conseillera Reagan pendant des années, déclare textuellement « on risque de produire un prolétariat éduqué. C’est de la dynamite ! ». Sur ses conseils, Reagan coupera les subventions publiques dès 1970, lorsqu’il sera réélu gouverneur de Californie, avant de poursuivre cette politique une fois à la Maison-Blanche. Mais c’est avec l’austérité budgétaire qui suit la crise des subprimes que les États américains, qui ne bénéficient pas du Quantitative Easing de la Fed, sapent les budgets dédiés à l’enseignement supérieur et font exploser les frais d’inscriptions.

Sur la même période, les États-Unis augmentent leur budget militaire. Dire que l’accès à l’enseignement supérieur a été compromis par la fin de l’énergie abondante est faux. Jancovici estime que ce phénomène découle d’une prise de conscience de la pénurie de débouchés dans le secteur tertiaire qui serait, selon lui, plus énergivore que l’industrie – soit l’opposé du point de vue de l’Agence internationale de l’Énergie (AIE), qui explique précisément le découplage C02/PIB par la tertiarisation de l’économie.

À s’obstiner à ignorer les rapports sociaux, on en vient à dégager des conclusions particulièrement curieuses.

Si Jean-Marc Jancovici attribue très justement les problèmes d’EDF, de la SNCF et du marché de l’électricité en France au dogme concurrentiel et néolibéral de la Commission européenne, il ne semble pas comprendre que cette idéologie sert des intérêts bien précis et ne découle pas simplement de l’aveuglement de bureaucrates n’ayant pas été formés aux réalités de la Physique. Pourtant, du propre aveu de ses multiples architectes et défenseurs, la construction européenne s’est faite précisément dans le but de casser le modèle social hérité de l’après-guerre afin de servir des intérêts privés.

Mentionnons simplement les mots de Bernard Arnault rapportés par Yves Messarovitch, journaliste au Figaro, à propos du Traité de Maastricht : « Là où la fiscalité pénalise l’économie, la concurrence intraeuropéenne exercera une pression telle que nos futurs gouvernements devront renoncer à quelques aberrations qui alimentent d’importantes sorties de capitaux. Citons-en trois : l’ISF, l’impôt sur les bénéfices des entreprises et les tranches supérieures de l’impôt sur le revenu ».

Cet angle mort conduit Jancovici à expliquer l’incapacité chronique à isoler les bâtiments comme un problème collectif « de compétence, de formation, de financement ». Il est muet quant à ses causes plus profondes : le fait que ces investissements sont peu rentables en système capitaliste, que l’État préfère verser 160 milliards par an de subvention sans condition aux entreprises et supprimer l’ISF plutôt que de subventionner et planifier correctement ces travaux – et que ce même prisme libéral l’empêche de former en masse la main-d’œuvre nécessaire pour les réaliser. Le gouvernement refuse de faire interdire la publicité pour les SUV (seconde cause d’augmentation des émissions en France), et préfère financer des campagnes publicitaires pour le SNU et l’armée de Terre que pour les métiers de la rénovation des bâtiments.

Démocratie et abondance énergétique

La démocratie est-elle un système efficace pour résoudre la crise écologique ? Survivra-t-elle à la fin de l’abondance énergétique ? À ces questions qu’il évoque souvent, Jancovici tend à répondre par la négative, en s’appuyant sur un postulat problématique selon lequel la démocratie découlerait de l’abondance énergétique.

Ce pessimisme s’inscrit dans une vision négative de l’homme. Le Monde sans fin décrit systématiquement les sociétés préindustrielles comme misérables et violentes. Les hommes « s’effondrent sur une paillasse parmi leurs enfants après une journée de labeur à ramasser des patates » (page 45). Sans énergie « tu meurs de froid, de faim, tu t’entretues avec tes semblables » (page 26).

La vie en société n’a pourtant pas débuté avec la révolution industrielle. Et de nombreux travaux anthropologiques établissent que les comportements altruistes ou coopératifs la précèdent. Les effondrements soudains d’approvisionnement énergétique conduisent plus souvent à des comportements d’entraides que de scénarios à la Mad Max.

URL incorrecte !Si elle n’est pas une condition suffisante au maintien de la démocratie (les monarchies du Golfe sont là pour l’établir), l’abondance énergétique en est-elle une condition nécessaire ?

Face à cette question, un clivage majeur apparaît. Certains estiment que nous sommes collectivement fautifs et responsables ; d’autres, que les problèmes découlent du système économique et de la classe dirigeante. Jean-Marc Jancovici semble appartenir à la première catégorie. Pour lui, « nous sommes des animaux opportunistes et accumulatifs » incapables de renoncer à nos « 200 esclaves énergétiques par personne », car nous sommes mus par notre striatum.

Striatum vs capitalisme : quelles causes à la crise écologique ?

La bande dessinée ne fait aucune référence aux inégalités économiques et leur corollaire en matière d’empreinte carbone. De Bernard Arnault à l’auxiliaire de vie sociale, de Bill Gates à un ouvrier somalien, nous serions tous coupables. Les bureaucrates de la Commission européenne, un peu plus que nous, mais ils agiraient par incompétence et idéologie. Pas par intérêt.

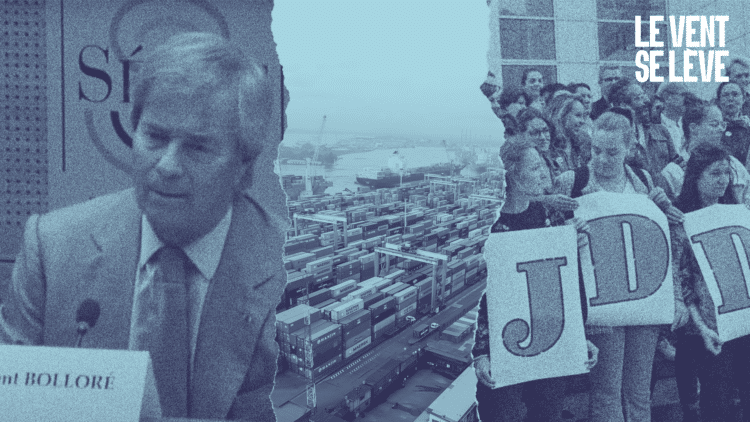

Si Jean-Marci Jancovici critique fréquemment les responsables politiques et les médias, il le fait de manière très superficielle. La presse suivrait essentiellement des logiques commerciales en parlant de ce qui fait l’actualité et favorise l’audience, sous la contrainte imposée par les formats courts. On ne trouvera pas d’analyse sociologique de l’espace médiatique : les questions du champ social des journalistes, de l’identité des patrons de presse, du modèle économique (la nécessité de plaire aux annonceurs, par exemple) et des connivences entre cadres de l’audiovisuel public et pouvoir politique (et économique) ne sont pas traitées. Autrement dit, il n’y aurait aucun rapport social expliquant les choix éditoriaux de la presse. Et Vincent Bolloré serait en train de constituer un empire médiatique promouvant les discours climato-sceptiques par ignorance ou intérêt commercial, pas pour servir les intérêts financiers de sa classe et sa croisade idéologique.

Quant aux politiques, ils ne feraient que suivre l’opinion publique pour se faire élire en « promettant du rab de sucette ». Pour le polytechnicien, « un régime est démocratique à partir du moment où les gens votent », « la compétition électorale se ramène le plus souvent à une surenchère de promesses corporatistes ou sectorielles balayant aussi large que possible » et « la démocratie correspond de fait au système qui permet aux plus nombreux d’exiger la plus grosse part du gâteau, puisqu’ils prennent le pouvoir ». À croire que la Russie et l’Iran sont des démocraties, que le vote contre le traité constitutionnel européen de 2005 a été respecté et qu’on n’assiste pas, depuis les années 1980 et dans toutes les démocraties occidentales, à une concentration des richesses chez les 1 % les plus aisés et une paupérisation des classes moyennes et laborieuses.

La question des retraites est éclairante : aucun président ayant réformé le système n’avait été élu sur cette promesse ou ne l’a réalisé avec le soutien de l’opinion. François Hollande a fait l’exact opposé de la politique pour laquelle il avait été élu (« mon ennemi, c’est la finance ») au point de ne pas pouvoir se représenter. Si les dirigeants politiques ne prennent pas la question écologique au sérieux, c’est parce qu’elle s’oppose aux intérêts financiers qu’ils représentent. Intérêts qui n’hésitent pas à leur demander des comptes, comme l’établit le recadrage des ministres Gabriel Attal et Clément Beaume par la famille Arnault – qui exerce une influence manifeste sur la classe politique française…

Jancovici n’explique pas l’inaction climatique par les armées de lobbyistes qui achètent les dirigeants et les médias, ni par une dynamique de lutte de classe qui expliquerait à la fois l’idéologie de la Commission européenne, le dogme des gouvernements néolibéraux qui se succèdent au pouvoir depuis les années 1980 et le refus des pays riches de dédommager les pays du Sud. À la place, il invoque le concept de Striatum, partie de notre cerveau associée à la prise de décision émotive influencée par des décharges de dopamine.

Jancovici reprend l’analyse du journaliste Sébastien Bohler, auteur de l’ouvrage de vulgarisation Le bug humain. Selon ce dernier, notre striatum ferait de nous des individus égoïstes et court-termistes, motivés par la réalisation de désirs primitifs en lien avec notre évolution, que Bohler analyse uniquement par le prisme de la compétition. Ses hypothèses, parfois contradictoires, ont fait l’objet de réfutations détaillées. En plus de partir d’un postulat ethnocentré qui ne cadre pas avec la réalité (nous serions tous incapables de prendre soin de notre environnement), les idées de Bohler font l’impasse sur des pans entiers de la théorie de l’évolution tout en reposant sur des interprétations erronées des études neurologiques citées. On doit au média Bon pote une critique détaillée de l’ouvrage Le bug humain, qui permet de mesurer le peu de fiabilité que l’on peut lui accorder.

Si Jean-Marc Jancovici affirme que la croissance verte est une contradiction dans les termes, il se refuse à dire la même chose du capitalisme vert.

On comprend pourquoi cette hypothèse conceptuelle, qui occupe les dix dernières pages de la bande dessinée, a séduit l’auteur d’Un monde sans fin. Elle cadre avec sa vision pessimiste – réactionnaire, diront certains – de l’homme, permet d’évacuer les approches sociologiques et évite de remettre en cause le système économique dominant.

Dépolitisation massive

Invité sur France Inter le 30/05/2023, Jean-Marc Jancovici a montré les limites de son approche dépolitisante. Avant de regretter que Total, poussé par son actionnariat, maintienne son projet climaticide d’exploitation pétrolière en Ouganda, il s’est retrouvé confronté à la question d’un auditeur :

Auditeur : « la lutte contre le réchauffement climatique est-elle compatible avec le capitalisme ? »

JMJ : « Il y a eu des sociétés qui n’étaient pas organisées de manière capitaliste, qui ont été très productivistes et ont exercé une très forte pression sur l’environnement, il y a au moins deux exemples intéressants à avoir en tête, c’est la Chine et l’URSS (…) je ne sais pas si le fait de transformer mon boulanger en fonctionnaire va supprimer les problèmes ».

Face à ce genre d’interrogation, Jancovici invoque systématiquement des arguments dignes du café du commerce pour caricaturer les alternatives au capitalisme ou insister sur son caractère immuable et naturel. Dans C’est maintenant ! Trois ans pour sauver le monde (Seuil, 2009, p. 49), il écrivait :

« Le capitalisme se définit comme la propriété privée des moyens de production. Historiquement, il existe depuis toujours : un agriculteur qui détenait ses terres ou tel commerçant qui détenait son commerce étaient des capitalistes. »

Comme pour la démocratie, il se base sur une définition extrêmement large reposant sur une condition nécessaire, mais pas suffisante. Si l’on définit le capitalisme par la propriété privée des moyens de production et leur utilisation dans une visée lucrative, il a en réalité débuté en Angleterre, au XVIe siècle (et non « depuis toujours »). Les historiens du capitalisme ajoutent un autre critère : l’organisation des échanges sur un marché soumis à la concurrence.

Contrairement à ce que semble penser Jancovici, la propriété privée n’a pas toujours existé. Et inversement, elle a existé dans des sociétés qui n’étaient pas capitalistes. Le capitalisme lui-même peut être analysé comme un accident de l’histoire qui n’avait rien d’inéluctable ou de naturel.

Si Jean-Marc Jancovici affirme que la croissance verte est une contradiction dans les termes, il se refuse à dire la même chose du capitalisme vert. Or, il n’est pas nécessaire d’invoquer Marx pour comprendre que la recherche impérative du profit nécessite une croissance perpétuelle. Une entreprise capitaliste qui réduit son activité durablement finit par déposer le bilan, victime de ses concurrents et du poids de ses dettes. De même, lorsqu’une économie capitaliste connaît une période de décroissance, on parle bien de récession.

Le capitalisme ne peut pas organiser la décroissance que Jancovici appelle de ses vœux, mais il ne semble pas davantage capable de réaliser une transition vers les énergies propres dans les délais nécessaires. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les déclarations du patron de Shell, qui conditionnait l’investissement dans les ENR par un taux de rentabilité de 8 à 12 %. L’électricité renouvelable est désormais moins chère que le gaz et le charbon. Mais tant que les ENR ne produiront pas les gigantesques marges générées par les énergies fossiles, les grandes compagnies pétrolières qui se sont pourtant engagées à atteindre la neutralité carbone dès 2050 (émissions de leurs clients comprises) continueront de consacrer 95 % de leurs investissements dans le pétrole et le gaz. Et l’essentiel de leurs profits dans le rachat de leurs propres actions.

Cet état de fait n’est pas propre aux pétroliers. Une étude de 2022 a montré que BlackRock et Vanguard, les deux premiers gestionnaires d’actif au monde, poursuivent la même stratégie (tout en s’engageant à respecter les accords de Paris). Dit autrement, même quand c’est rentable, le capitalisme refuse de se verdir si cela conduit à réduire son taux de profit. Le climatologue Jean Jouzel, qui côtoie Jean-Marc Jancovici au Haut Conseil pour le Climat, a tiré les conclusions qui s’imposaient suite à « l’accueil glacial » qu’il a reçu au MEDEF. Face aux acclamations de la salle qui ont suivi les propos du patron de Total assumant de se projeter dans un monde à 3 degré C de réchauffement, il a déclaré à France Inter :

« Je constate que cette transition nécessaire n’imprime pas suffisamment chez les patrons d’entreprise. On a un problème de capitalisme. Le capitalisme tel qu’on le vit actuellement n’est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. »

On pourrait multiplier les exemples. Un article candide du journal Le Monde liste les principales raisons derrière les difficultés rencontrées par le secteur ferroviaire pour concurrencer l’avion. Elles peuvent se résumer à une cause unique : la logique de mise en concurrence et l’exigence de rentabilité propre au régime capitaliste. Idem pour l’explosion des ventes de SUV, permise par le succès des lobbyistes qui ont empêché la convention citoyenne sur le climat d’obtenir l’interdiction de la publicité pour ces voitures. Les constructeurs pourraient vendre de petites voitures électriques, mais les marges sont plus élevées avec des 4×4 de deux tonnes cinq consommant 14 litres au cent.

Alors, faut-il transformer le boulanger de Jancovici en fonctionnaire ?

L’auteur américain Danny Katch définit le socialisme comme un système visant à garantir les besoins de base de tous les citoyens (santé, logement, nourriture, éducation, culture…), par opposition au capitalisme, qui le fait à condition que cela permette de dégager du profit.

La question de l’approvisionnement de l’électricité, à titre d’exemple, est passible de deux approches. Il est possible d’opter pour une organisation du secteur en marché concurrentiel, où le prix est défini par le coût marginal de production et fluctue chaque seconde en fonction des équilibres d’offre et de demande. C’est le système imposé par la Commission européenne que Jancovici dénonce très justement, mais qui permet à de nombreux acteurs de réaliser des profits faramineux.

Ou bien, on peut considérer que l’électricité est un service public et un bien commun, dont le prix doit être défini par le coût moyen de production. Dans ce système, il est concevable d’installer les panneaux solaires (un peu plus coûteux) sur le toit des maisons plutôt que de raser des forêts. Et de ne pas annuler le déploiement de gigantesques parcs d’éoliennes offshore à la dernière minute à cause de la fluctuation des prix. On notera par ailleurs que la baisse spectaculaire des coûts de production de l’éolien, des panneaux solaires et des batteries a été rendue possible par les investissements colossaux de la puissance publique (chinoise, en partie) et les subventions massives octroyées au secteur. La main invisible du marché n’y est pour rien.

Une définition plus complète du socialisme inclurait ainsi la démarchandisation des besoins essentiels (assurés par des services publics) et la propriété non lucrative des moyens de production détenus par les producteurs, gérés démocratiquement. Comme dans le modèle de la fédération des coopératives de type Mandragone (au Pays-Basque) qui emploie plus de 75 000 personnes et génère plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Jean-Marc Jancovici a-t-il raison de mettre la question démographique sur la table et de postuler que nous serions trop nombreux sur terre ? (…) Selon l’AIE, les 1 % les plus riches émettent (directement) 1000 fois plus de gaz à effet de serre que les 1 % les moins riches. Les 10 % les plus riches causeraient quant à eux 52 % des émissions.

Contrairement aux forces de l’ordre, pompiers, corps médical et enseignant aujourd’hui, le boulanger de Jean-Marc Jancovici ne serait pas réduit au statut péjoratif de fonctionnaire, mais il profiterait d’un prix de l’électricité fixe au lieu d’être menacé de faillite par les fluctuations du marché. Et cela, sans retourner en URSS.

Si un système alternatif reste certainement à inventer, encore faut-il commencer par reconnaître que la transition écologique passe par la sortie du capitalisme – a minima dans les secteurs clés de l’énergie et des services publics.

Des solutions « conservatrices et réactionnaires » ?

Ainsi, les solutions proposées par Jean-Marc Jancovici doivent être examinées avec soin. Dans Le Monde sans fin, l’accent est mis sur le développement du nucléaire et la sobriété énergétique, aux dépens des énergies renouvelables et d’une meilleure répartition des richesses. Comment faire pour atteindre cette sobriété sans en passer par un système dictatorial ? Jancovici n’esquive pas la question : « un système de type chinois est-il un bon compromis ? Il n’est pas exclu que la réponse soit oui ».

Dans une interview accordée à Socialter en 2019, il explicitait davantage sa vision de la transition écologique.

« Le premier point est de limiter dès que nous pouvons la croissance démographique. Dans l’aide au développement, tout ce qui permet aux pays de maîtriser leur démographie est une bonne idée, car cela amortit les efforts à fournir sur tous les autres plans. Trois leviers : l’éducation des femmes, l’accès aux moyens de contraception, et les systèmes de retraite. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore : ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l’image du système anglais qui ne pratique, par exemple, plus de greffe d’organes pour des personnes de plus de 65 ou 70 ans. (…) C’est un peu brutal, mais ça me paraît être un moindre mal par rapport aux autres modes de régulation que nous avons connu : la famine et la maladie. Après viennent les mesures techniques. Il faut d’abord supprimer le charbon dans l’électricité le plus vite possible… ».

Passons sur le fait qu’il n’y a, bien entendu, aucune limite d’âge pour recevoir des greffes d’organes en Angleterre. Les lecteurs du Monde sans fin seront surpris d’apprendre que la priorité du polytechnicien, avant les mesures techniques, demeure la réduction de la population. Solution qu’il évacue à regret dans la bande dessinée en la qualifiant de « sujet délicat », « bâton merdique » (page 123) car « tu te mets tous les courants religieux à dos » (page 125).

La question démographique, souvent introduite à l’aide de l’équation de Kaya (une tautologie critiquée par de nombreux experts), revient dans nombre de ses interventions. En mai 2022, Jancovici expliquait à France Info : « la planète n’acceptera pas d’avoir 10 milliards d’habitants sur Terre ad vitam æternam vivant comme aujourd’hui (…) La seule question c’est comment va se faire la régulation. Ou bien on essaie de la gérer au moins mal nous-mêmes, ou bien ça se fera de manière spontanée par des pandémies, des famines et des conflits ». En mars 2021, il tenait les mêmes propos pour Marianne. À chaque fois, Jancovici évoque « un débat difficile » qui toucherait à une forme de tabou (bien que cette question soit régulièrement évoquée par des personnalités de premier plan, relayées sans filtres dans les médias).

L’établissement d’un choix binaire (le contrôle des naissances ou la famine) évacue l’option de la sobriété et postule que nous serions déjà trop nombreux sur Terre, idée qui ne fait aucunement consensus chez les démographes. Pour autant, a-t-il raison de mettre ce sujet sur la table ?

Il faut rappeler que la croissance de la population mondiale ralentit et que dans les pays ayant effectué leur transition démographique, la population diminue globalement. Surtout, chaque individu n’est pas égal aux autres face aux limites de la planète. Selon l’AIE, les 1 % les plus riches émettent (directement) 1000 fois plus de gaz à effet de serre que les 1 % les moins riches. Les 10 % les plus riches causeraient 52 % des émissions. Pour Oxfam, les 1 % les plus riches sont indirectement responsables de deux fois plus d’émission que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Or, c’est de cette moitié qu’on parle en priorité lorsqu’on évoque le contrôle des naissances. L’Afrique représente 3 % des émissions mondiales et 2.75 % des émissions passées. Tandis qu’à niveau de vie et population équivalents, les États-Unis émettent deux fois plus de GES que l’UE.

Du fait des effets-rebonds et des inégalités, réduire de moitié la population mondiale n’aurait pas nécessairement l’effet escompté sur les émissions, si tant est qu’une telle option soit envisageable. Par exemple – et dans le meilleur des cas – imposer la politique de l’enfant unique en Europe ne réduirait les émissions « que » de 18 %, soit l’équivalent de la fermeture des centrales à charbon du continent. Pour un adepte des ordres de grandeur, Jancovici vise à côté. À la question « faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète », l’auteur Emmanuel Pont répond par la négative, dans un ouvrage précis et documenté.

En conclusion, si l’on met la question démographique de côté (ainsi que l’arbitrage nucléaire vs renouvelables), les solutions techniques présentées par Jancovici font globalement consensus auprès des partisans de la transition écologique. La question plus importante porte sur leur mise en œuvre. Dans la dernière page de sa bande dessinée, Jancovici suggère que le succès de la transition nécessite de convaincre une masse suffisamment importante. Que cette masse intègre des analyses souvent inexactes serait déjà problématique. Une telle perspective est surtout illusoire. Nos dirigeants, qui ont apprécié le livre de Pablo Servigne sur « l’effondrement », savent très bien ce qu’ils font. Comme les lobbyistes d’Exxon, les membres du MEDEF et les PDG de Shell et Total.

Le problème n’est pas technique mais politique. Et sur ce plan, Jancovici déploie une énergie surprenante pour nier (ou invisibiliser) les causes. Ce faisant, il fait perdre un temps précieux aux forces luttant pour accélérer la transition.

D’aucuns répondront que son discours « apolitique » lui permet de toucher le plus grand nombre. Il est indéniable que son apport a été considérable. Mais sa vision se limite à affirmer que la transition écologique nécessite nécessairement une baisse importante du niveau de vie et n’adviendra qu’en éduquant les individus les uns après les autres. Or, tandis que le premier point est loin de faire consensus, le second permet d’éviter une remise en cause du système économique, condition pourtant nécessaire à une transition écologique réussie dans le temps qui nous est imparti.