Considéré jusqu’au début des années 2000 comme le meilleur du monde, le service public de santé français avec ses deux piliers, l’hôpital public et les professionnels de santé de premier recours, s’effondre peu à peu. Cet article porte sur l’analyse structurelle de cette destruction progressive et dresse le tableau alarmant de l’évolution de la démographie des soignants. Ce texte est une nouvelle version d’une série de trois articles de Frédérick Stambach et Julien Vernaudon initialement parus sur le site de la revue Respublica.

Le système de santé français a longtemps fait office d’exemple à l’international, au début des années 2000 il était même considéré comme le meilleur au monde. A la suite d’une destruction incrémentale du fondement même de notre système de santé, quel que soit les majorités gouvernementales, celui-ci est dorénavant à l’agonie. Les déserts médicaux progressent et l’hôpital public est au bord de l’implosion du fait de la diminution du nombre de lits, l’introduction en force du Nouveau management public et la dégradation des conditions de travail entraînant le départ en masse de personnels soignants épuisés et écœurés.

Nous considérons que le point d’entrée dans le système de santé pour l’immense majorité de la population est l’hôpital public par le biais des urgences et ce que nous nommerons les professionnels de santé de premier recours (PSPR), par définition conventionnés en secteur 1. Ces derniers sont représentés par les médecins généralistes principalement mais il existe également d’autres « portes d’entrée » subtiles et souvent méconnues. C’est le cas notamment des pharmacies d’officine et, dans une moindre mesure, des infirmier(e)s et kinésithérapeutes libéraux. Pour les jeunes enfants, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) lorsqu’elle existe encore sur le territoire peut également avoir ce rôle. Les chirurgiens-dentistes et les sage-femmes font également partie des PSPR.

Mais d’une façon générale et majoritaire, lorsqu’un patient a un problème de santé (en dehors des grosses urgences) il va se rendre chez son médecin généraliste ou chez son pharmacien. C’est uniquement si ces deux voies sont fermées qu’il se rendra aux urgences directement.

La pénurie médicale et la fermeture progressive des pharmacies d’officine, notamment en milieu rural, entraînent donc une suppression pure et simple de l’accès au système de santé, en particulier pour les classes populaires. Les services d’urgence, en grande souffrance, ne peuvent compenser la pénurie médicale de généralistes sur le territoire.

La situation est complexe et assez catastrophique par bien des aspects, en particulier parce qu’elle relève de décisions gouvernementales qui, pour des raisons budgétaires mais pas uniquement, ont choisi délibérément de mettre en danger sanitaire la population française dans son ensemble. Cependant, les effets sont encore plus dramatiques pour les plus démunis, témoignant ainsi d’une politique de classe très violente : nous parlons ici de ceux qui ont la possibilité de se soigner ou pas.

Nous allons revenir brièvement sur l’histoire de l’organisation puis de la désorganisation des médecins généralistes et de l’hôpital public, ensuite nous évalueront la situation actuelle (peu brillante) en termes d’effectifs soignants. Nous proposerons pour terminer une analyse politique et nos propositions pour changer de paradigme.

Brève histoire des généralistes

Historiquement, depuis la révolution française et jusqu’aux années 60 il n’a pratiquement jamais existé de politique de santé pilotée par l’état, ce que Didier Tabuteau a très justement nommé « une exception au pays du colbertisme »1.

Ainsi, puissamment organisée et bien insérée politiquement, la profession médicale a bénéficié implicitement d’une délégation de pouvoir pour organiser le système de santé, jusqu’à la création du service public hospitalier à partir des années 60-70. Ainsi, les docteurs en médecine (en conflit avec les officiers de santé) ont fini par obtenir le monopole de l’exercice de la médecine en 1892. A partir de ce moment, les médecins se sont disséminés sur l’ensemble du territoire et, après la seconde guerre mondiale, ce sont les généralistes qui formaient le premier maillon des soins de premier recours, jusque dans les campagnes les plus reculées. Il s’agissait d’une organisation auto-administrée, sans réelle ingérence de la puissance publique.

Cette configuration très particulière explique la place qu’occupe la profession médicale en France, ainsi que la puissance politique de ses syndicats, et permet de comprendre pourquoi les médecins sont encore aujourd’hui la seule profession de santé dont l’installation libérale n’est pas régulée par la puissance publique.

Il est important de noter que, selon notre interprétation de l’histoire, c’est bien parce qu’il n’existait pas de système de santé institutionnalisé sous le contrôle de l’État que la Sécurité sociale a pu être fondée sur les idéaux communistes du Conseil National de la Résistance au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Cette immense avancée sociale, véritable institution révolutionnaire pouvant encore servir de point d’appui à une extension de la République sociale en 2022, a été possible « grâce » à cette délégation implicite de pouvoir au corps médical, dont la puissance était ainsi diluée. La profession médicale et les secteurs de l’État hostiles n’ont ainsi pu empêcher la création des caisses de Sécurité sociale en 1946 consacrant l’introduction d’une part de souveraineté des travailleurs au sein des caisses.

De cette histoire, il persiste le rôle primordial dans l’accès aux soins des généralistes, véritables chefs d’orchestre de la prise en charge des patients, qui forment ce que nous nommons le premier pilier de l’accès aux soins. Nous souhaitons ici apporter une précision. Le maillage de la médecine générale et son organisation correspondent à notre sens à une forme de service public, mais implicite. En effet, jusqu’à une période récente l’accès aux soins était équivalent sur tout le territoire, les gardes étaient assurées, ce qui fait que tout français pouvait obtenir une consultation ou une visite 24/24h et 7/7j. La seule différence, surmontable selon nous, avec un service public « classique » relève du paiement à l’acte et donc de l’avance de frais. Mais, étant donné que les actes sont remboursés par la Sécurité sociale et les mutuelles, nous pouvons considérer que les médecins généralistes et par extension tous les PSPR (pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, sage-femmes) forment, sans en avoir conscience, un vaste service public de premier recours mais celui-ci est imparfait et implicite.

A partir des années 60, les lois hospitalières ont consacré l’apparition du praticien hospitalier et de l’hôpital public, deuxième pilier de l’accès aux soins. Ce dernier est un service public explicite, avec la gratuité complète pour les patients. Cela marquait un tournant dans la reprise en main par la puissance publique du système de santé, non sans résistance des syndicats de médecins libéraux. Ceux-ci finiront par accepter le conventionnement avec la Sécurité sociale en 1980, mais en gardant un pouvoir de négociation très important, toujours en vigueur aujourd’hui.

La création des praticiens hospitaliers représentait une première entaille au pouvoir médical historique, ce qui explique la traditionnelle opposition entre les hospitaliers et les « libéraux» . Il est clair qu’en 2022, cette opposition n’a plus aucun sens en particulier pour les PSPR.

Pour résumer, gardons à l’esprit que le système de santé français (en particulier les PSPR qui nous intéressent tout particulièrement ici) reposait donc sur deux piliers : un réseau de médecins disséminé faisant office de service public (qui deviendront les médecins généralistes avec l’apparition des spécialités médicales) et le système hospitalier public fraîchement élaboré à partir des années 60.

Une désorganisation méthodique

Il est donc tout à fait remarquable de constater que les pouvoirs publics aient méthodiquement attaqué les deux piliers de notre système de santé, sans prévoir aucune alternative pour la population malgré les conséquences désastreuses que l’on pouvait anticiper sans grande difficulté. Et cela, avec une régularité et un acharnement tout à fait spectaculaire alors que de nombreuses institutions, sans grand caractère révolutionnaire particulier, n’ont cessé d’alerter les pouvoirs publics dès le début des années 20002 !

Concernant la médecine libérale, l’objectif officiel avancé par les décideurs publics était la maîtrise des dépenses de santé dès le début des années 70, dans un contexte où il était considéré qu’il y avait trop de médecins en France. Selon la politique de l’offre, celle-ci crée sa propre demande. Ce qui sous-entendait qu’une partie des soins (laquelle précisément ?) prise en charge par la collectivité était inutile, puisque simplement « produite » par l’offre médicale trop importante. Dans cette logique simpliste pour ne pas pas dire absurde (comment prouver l’inutilité d’une consultation ou d’un soin ?), il suffisait alors de diminuer l’offre pour que la demande s’ajuste miraculeusement sans dépense superflue.

Cette logique allait aboutir à la création du numerus clausus en 1971, qui correspond au nombre d’étudiants autorisés à s’inscrire en deuxième année de faculté de médecine selon leur classement au concours de première année, auquel viendront s’ajouter d’autres dispositifs à partir de 2010 (passerelles avec d’autres filières, droit au remords). Ce nombre est fixé par le gouvernement permettant la régulation précise du nombre de médecins formés chaque année. Ainsi il devenait possible de diminuer l’offre libérale et, par ricochet, celle des médecins hospitaliers. La longueur des études médicales entraîne un effet d’inertie important de ce dispositif. Les effets sur le terrain se faisant sentir à la hausse comme à la baisse sur une échelle de 10 ans en moyenne. C’est à dire que la situation actuelle résulte de décisions non prises à la fin des années 2000. Les syndicats de médecins libéraux ont ici une co-responsabilité dramatique avec les gouvernements des années 2000-2010. En effet, si les représentants des médecins se souciaient peu du niveau des dépenses de santé, il se souciaient beaucoup plus des revenus des médecins libéraux. Or, ces derniers étant rémunérés à l’acte, un trop grand nombre de médecins entraîneraient automatiquement moins d’actes par médecin donc une baisse de leurs revenus. C’est ainsi qu’est né l’argument de la « pléthore de médecins » repris en boucle au moment des débats sur la création du numerus clausus, et l’appui des syndicats de médecins à cette réforme3.

La peur de la « pléthore » dans un système de paiement à l’acte reste bien ancrée dans l’imaginaire médical. Les syndicats ont réussi à ce que cette restriction de l’offre médicale ne soit pas associée à une régulation territoriale de l’installation des futurs praticiens par la puissance publique. Il est vrai que la densité médicale qui existait jusqu’au début des années 2000 provoquait une forme de régulation territoriale automatique puisqu’il était possible, du fait du paiement à l’acte, de ne pas gagner sa vie en cas d’installation dans une zone déjà bien pourvue en médecins, ce qui apparaît difficilement imaginable en 2022. Toujours est-il que cette absence de régulation géographique persiste encore aujourd’hui, dans un contexte démographique bien différent. A propos de la médecine générale, qui va beaucoup nous occuper dans cet article, le dernier rapport de novembre 2021 de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)4, permet de mesurer les merveilleux effets de cette politique. Le rapport évoque avec pudeur une « pénurie manifeste » et avance quelques chiffres alarmants :

– 64 % des Français renonceraient à se soigner à cause des délais de rendez-vous des praticiens ;

– 10 % de la population n’a pas de médecin traitant dont plus de la moitié en cherche un et une part non-négligeable est atteinte de pathologie(s) chronique(s) ;

– 3 médecins généralistes sur 4 (72 %) admettent ne pas pouvoir répondre à la totalité des demandes de consultations non programmées pour le jour même ou le lendemain et 55 % d’entre eux estiment pouvoir répondre à moins de la moitié de ces demandes ;

– 148 cantons (sur 4055) étaient dépourvus de médecins en 2017. 80 % ont vu baisser leur démographie médicale au cours des dernières années. Pour avoir quelques données en tête : la densité standardisée moyenne5 de généralistes pour 100 000 habitants est passée de 173 début 2000 à 155 en 2012 puis 139 en 2021, soit une diminution de 20% en 20 ans6.

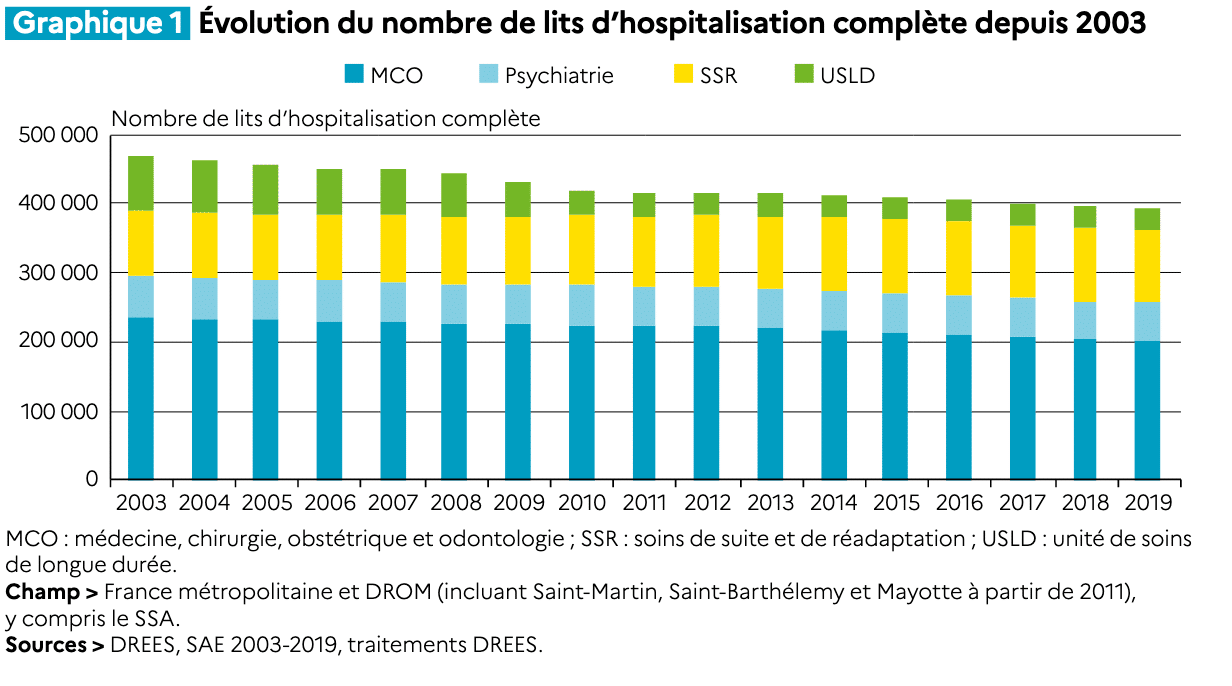

Il existe également de fortes disparités territoriales. Sur la même période, la population a augmenté, vieilli et le temps de travail hebdomadaire par médecin a baissé, point sur lequel nous reviendrons. Ce qui signifie qu’une approche centrée sur la seule densité médicale sous-estime la baisse « réelle » du niveau d’accès aux soins. L’hôpital n’échappe pas à cette règle d’une longe érosion de ses moyens au cours des vingt dernières années. Différentes réformes successives7 ont abouti à son démantèlement en installant une bureaucratie de plus en plus puissante, à imposer une logique financière de tarification à l’activité et à réduire le nombre de lits.

Progressivement, le modèle de gestion s’est rapproché de celui de l’entreprise privée8. Alors que le service public hospitalier a longtemps représenté un secteur préservé du Nouveau management public, il est désormais un acteur agissant et innovant dans cette nouvelle voie managériale. L’hôpital public est désormais géré comme une entreprise privée par des logiques gestionnaires de « rationalisation des coûts » et de mise en concurrence des structures entre elles, voire des services médicaux entre eux, visant « l’efficience économique »9 et faisant de l’hôpital « une nouvelle industrie »10.

Finalement, l’ensemble de ces différentes réformes a entraîné une diminution forte du nombre de lits d’hospitalisation conventionnelle, dont la rhétorique habituelle consiste à contre-balancer cette baisse par l’augmentation parallèle du nombre de lits d’hospitalisation partielle, modalité qui ne répond pas à l’ensemble des défis à venir et déjà présents : maladies chronique et vieillissement de la population. Entre 2003 et 2019, le nombre de lits est passé de 468.000 à 393.000 et avec une forte disparité nationale.

Concernant les postes vacants de soignants à l’hôpital, on dénombre près de 30% de postes de médecins non pourvus selon la Fédération hospitalière de France tandis que des dizaines de milliers de postes d’infirmiers sont non pourvus avec une accélération dans les suites de la période initiale éprouvante du Covid. La Conférence Nationale des Présidents des Commissions Médicales d’Etablissement a alerté récemment sur le fait que « [l]’hôpital public, et à travers lui l’ensemble du système de santé, se fissure. Il menace de s’effondrer dans les prochains mois si des mesures d’urgence et structurelles ne sont pas prises à très courte échéance »11. C’est donc à une gestion « rationnelle » d’une pénurie de moyens matériels et humains que semble destinée l’hôpital public.

Ainsi, nous pouvons constater que les deux piliers de notre système de santé ont subi la même logique politique délétère. Finalement, les PSPR faisant office de service public, il est cohérent de la part de gouvernements hostiles à tout ce qui n’est pas encore dans l’ordre marchand de leur faire subir le même sort que celui de l’hôpital public, d’autant que les traités européens poussent structurellement à cette destruction progressive. La différence principale vient du fait que l’hôpital est une grosse machinerie bureaucratique qui se prête mieux à une prise en main brutale par l’administration. La médecine générale, par sa construction éparse, était plus difficilement atteignable par la bureaucratie, la méthode choisie a donc été la restriction par le nombre et elle a été tout aussi efficace.

La dégradation des deux piliers du système de santé, par la réduction des effectifs médicaux et la diminution des capacités hospitalières d’un côté, par l’augmentation et le vieillissement de la population de l’autre aboutit in fine à un effet ciseau, se renforçant l’un l’autre, dégradant très fortement la qualité mais également la simple possibilité d’accès aux soins. Cette situation met clairement la population française en danger, ce qui signifie très concrètement sur le terrain, des décès prématurés par faute de prise en charge12.

Sans parler de la dégradation des conditions de travail pour tous les professionnels du soin que cette situation provoque et aggrave. Les destins de l’hôpital et des PSPR sont donc liés.

Pourquoi y a-t-il si peu de médecins ?

Les politiques austéritaires ont donc produit leurs effets à tous les niveaux du système de santé avec la baisse programmée de la densité médicale. La figure 1 montre l’évolution du numerus clausus depuis 1972. Nous pouvons constater une brusque augmentation entre 2001 et 2005 passant ainsi de 3500 à 7000 places en 2ème année de médecine, soit un doublement. La hausse se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, plus progressivement, pour se situer à un peu plus de 9000 places en 2021.

Figure 1, numérus clausus en médecine depuis 1972.

Ce graphique témoigne d’une prise de conscience des pouvoirs publics de la pénurie à venir. Le choix a été fait d’amortir mais pas d’empêcher la pénurie alors que cela aurait encore été possible à ce moment-là, puisque la densité médicale standardisée moyenne (toutes spécialités confondues) pour 100 000 habitants est passée de 331 en 2012 à 312 en 2021. Ce nombre moyen ne prend pas en compte les inégalités régionales, parfois très fortes, mais illustre la tendance générale. Mais cette densité moyenne cache de fortes disparités entre les spécialités, en particulier la médecine générale, point qui nous intéresse tout particulièrement ici.

La figure 2 montre bien que les effectifs des spécialités médicales (hors généralistes) ont continué à augmenter, tamponnant la baisse du nombre moyen de médecins, alors que le nombre de généralistes s’effondrait.  Figure 2 : Effectifs de médecins en activité par spécialité, de 2012 à 2021.

Figure 2 : Effectifs de médecins en activité par spécialité, de 2012 à 2021.

Nous pouvons constater que le nombre de médecins généralistes baisse doucement depuis 2014 avec une accélération depuis 2018, la densité standardisée de généralistes pour 100 000 habitants passant de 155 en 2012 à 139 en 2021 (pour mémoire ce chiffre était de 173 début 2000 lorsque le système de santé français était considéré comme le meilleur au monde). Notons simplement, pour l’instant, l’incohérence complète des pouvoirs publics qui poussent au « virage ambulatoire » depuis une dizaine d’années, stratégie qui consiste à augmenter les prises en charge hors de l’hôpital notamment par les généralistes, tout en diminuant drastiquement le nombre des praticiens susceptibles de la mettre en œuvre13…

L’augmentation du numerus clausus à plus de 9000 en 2021 pourrait laisser penser que la situation s’améliorerait dès le début des années 2030. En réalité, les pouvoirs publics ont, encore une fois, décidé de contenir la baisse mais pas d’y remédier à court terme. Si les effectifs vont remonter à partir de 2030, la densité médicale standardisée (mesure la plus robuste) ne retrouverait son niveau de 2021 qu’en 2035, le creux de la vague étant prévu pour 2028.

Concernant notre problématique spécifique des généralistes, la densité standardisée de 2021 (niveau fortement dégradé dans le langage feutré de l’IGAS, en réalité dramatique sur le terrain) ne serait retrouvée qu’en 2036 contre 2033 pour les autres spécialités. De plus, il n’est pas pris en compte dans ces chiffres un facteur déterminant. Les jeunes généralistes, majoritairement des femmes mais cela concerne également les jeunes hommes, travaillent moins que leurs aînés, ce qui est plutôt une bonne chose pour eux. Mais, très concrètement, cela signifie qu’il faudrait entre 1,5 et 2 jeunes médecins pour remplacer un généraliste partant à la retraite. Cela n’aurait pas dû être un problème, cette donnée était connue dès les années 2000 et il « suffisait » de l’anticiper en formant plus de médecins généralistes. D’autant qu’avec le paiement à l’acte, il n’y avait pas de surcoût pour la collectivité. Que 400 actes par mois soient réalisés par un médecin seul ou partagés entre deux médecins, le coût final restera le même. Il n’y a donc aucune excuse financière pour expliquer ce non-choix de la part des responsables politiques, il faudrait ici plutôt se tourner vers l’incompétence.

Tout cela veut dire que la pénurie est en réalité beaucoup plus profonde que ne le laisse entrevoir ces chiffres, déjà dramatiques.

Pour le dire autrement, et en l’absence de réforme profonde, les deux auteurs de cet article ayant débuté leurs études médicales en 2004, nous ne connaîtrons une amélioration de nos conditions d’exercice que sur les dernières années de nos carrières, vers 2040, en passant par une dégradation significative jusqu’en 2030… Et cela, sans compter les éventuelles défections et fermetures de cabinets du fait de la dégradation des conditions de travail et du dégoût.

Concernant les autres PSPR, l’évolution des effectifs de pharmaciens est malheureusement superposable à celle des médecins. Là encore en totale contradiction avec la politique gouvernementale de « délégation de tâches » aux pharmaciens comme la vaccination. Comme pour les médecins, les effectifs de pharmaciens vont baisser de façon significative avec un creux vers 2028 pour remonter au niveau de 2020 (insuffisant) en 2035.

Petite lueur d’espoir, l’évolution des effectifs de chirurgiens-dentistes et de sage-femmes suit une belle courbe ascendante dès 2020 (si les tendances actuelles se poursuivent). Pour les sage-femmes, les projections prévoient une stagnation des effectifs salariés, qui semblent pourtant insuffisants à l’heure actuelle, et une augmentation significative de la part des sage-femmes libérales. C’est un point qu’il faudra garder en tête pour la suite. Pour terminer, observons l’évolution des professions paramédicales qui font parties des PSPR, à savoir les kinésithérapeutes14 et les infirmiers15, qui vont connaître des évolutions contrastées. Si les effectifs vont augmenter assez fortement, la densité standardisée (qui correspond en réalité à l’amélioration de l’offre de soins réelle) restera similaire à la situation actuelle jusqu’en 2040 pour les infirmiers (c’est à dire insuffisante) tandis qu’elle s’améliorera de façon significative pour les kinésithérapeutes.

Pour résumer le tableau général des PSPR, dans les années à venir la situation va continuer à se dégrader en ce qui concerne l’offre de soins :

– Les offres de soins des médecins généralistes et des pharmaciens vont connaître une lente dégradation avec un creux prévu en 2028 pour remonter lentement au niveau actuel en 2036 et connaître enfin une nette amélioration à partir de 2040.

– L’offre de soins des infirmiers va rester stable, au même niveau qu’actuellement c’est à dire insuffisant jusqu’à 2030 pour ensuite diminuer jusqu’à 2040.

– Seul rayon de lumière, les offres de soins des kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes augmentent significativement dès les années 2020 et de façon continue jusqu’à 2040.

Des décisions politiques structurantes

Le sentiment qui domine à ce moment de l’analyse est une sensation de désorganisation complète de la part des pouvoirs publics, qui donnent l’impression de naviguer à vue. La densité de certaines professions de santé va s’effondrer (généralistes, pharmaciens) tandis que d’autres vont augmenter sur la même période (sage-femmes, kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes), dessinant un tableau d’ensemble incohérent. La seule évidence est l’obsession de la maîtrise des coûts. En dehors de cet objectif, la destruction des deux piliers principaux du système de santé français a été symétrique et continue. Une question paraît inévitable : comment des gouvernements élus responsables de l’intérêt général ont pu laisser cette situation s’installer ?

Nous refuserons ici l’hypothèse de l’incompétence de nos dirigeants, même si elle est souvent tentante et probablement pas complètement absente, ou encore de l’ignorance, puisque les données présentées ici sont connues depuis longtemps. Nous considérons au contraire que la situation sanitaire actuelle, tant de l’hôpital public que des PSPR, est le résultat d’une stratégie volontaire bien qu’en apparence un peu chaotique. La nomination de Jean Castex, qui a été la cheville ouvrière de la tarification à l’activité, donc de la destruction de notre hôpital public, au poste de Premier ministre en est l’illustration éclatante. Sa nomination en pleine pandémie est de ce point de vue une véritable provocation qui en dit long sur les intentions réelles du Président de la République.

Cette stratégie organisée repose sur une intrication de trois facteurs : sociologique, idéologique et institutionnel.

Le premier facteur est sociologique, de classe en réalité, il concerne la structure sociale de nos gouvernants qui sont par définition exclus du système de santé « normal ». En effet, leurs réseaux, leur position sociale, leur capital symbolique et financier les mettent à l’abri des dysfonctionnements qu’ils ont pourtant induits. Aucun ministre actuel ou ancien, ni aucun ancien Président, ni aucun de leurs proches ne connaissent les déboires d’attendre 3 mois un rendez-vous chez le spécialiste, ou de rester 48h sur un brancard aux urgences en attente d’un lit. En cas de problème de santé, un simple coup de fil suffit à trouver une solution, le passage par une consultation privée avec un dépassement à 3 chiffres ne posera pas de problème. L’attente, l’angoisse, la douleur, tout ce qui est majoré par la pénurie organisée, c’est pour les autres, le bas peuple. Le fait de ne pas sentir dans leurs corps les effets catastrophiques de leur politique est valable également pour leur politique sociale bien entendu, mais concernant le système de santé l’effet est visible et peut servir de catalyseur car le prix à payer pour la population est direct et très élevé : il s’agit de la vie ou de la mort. Le système de santé est un marqueur de classe très fort et visible, il faut s’en servir.

Afin d’aider à une salutaire reconnexion avec le réel, tout en restant dans l’anglicisme dont raffole nos gouvernements, nous proposons d’instaurer un « flat rate ministériel « (« forfait ministériel ») consistant à refuser toute autre prise en charge que par les urgences pour les ministres responsables et leurs proches, que nous étendrons volontiers aux anciens Présidents et parlementaires qui auront voté et approuvé l’ensemble des réformes délétères. Ainsi, après une attente de quelques jours sur un brancard aux urgences, peut-être que la réalité du terrain prendra une forme plus concrète que celle des courbes, graphiques et autres camemberts powerpoint admirés bien assis dans une salle confortable. Cynisme mis à part, cette déconnexion du réel est profondément structurante car, de leur point de vue, le système fonctionne bien malgré la politique d’austérité.

Le second facteur concerne l’idéologie capitaliste dans sa version néolibérale actuelle. Dans cette conception du monde, la concurrence doit devenir la règle partout, dans l’éducation comme dans la santé16. Les dépenses publiques de ces deux postes doivent être diminuées au maximum et transférées sournoisement au secteur privé, forcément plus efficace17. Toute dépense publique, autres que les cadeaux fiscaux aux plus riches ou aux entreprises, doivent donc être bannies et la santé comme l’éducation sont des « coûts » à réduire par tous les moyens.

Au début des années 2000, lorsqu’il est devenu clair que la pénurie allait s’installer, les gouvernements successifs ont augmenté le numerus clausus brutalement. Cela signifie qu’ils étaient conscients des difficultés qu’allaient rencontrer les Français à moyen terme. Ils auraient pu choisir d’augmenter drastiquement les effectifs pour faire face à ce risque. Pourtant, la solution retenue a été d’augmenter les effectifs de façon insuffisante pour laisser persister une pénurie, mais une pénurie moindre, qui devrait éviter une explosion sociale. D’où l’importance du facteur sociologique ci-dessus, seules des personnes immunisées contre les effets de leur propre politique pourraient se lancer dans une telle aventure avec autant de cynisme, mais avec quels objectifs ?

La seule hypothèse logique serait l’application de la recette néolibérale fétiche consistant à mettre en tension un service public ou une institution pour la forcer à se réformer. « Affamer la bête » comme les néoconservateurs américains l’ont théorisé. Sur le plan de l’hôpital public, la bête semble effectivement bien affamée. La prochaine étape dans cette stratégie serait le transfert définitif au privé de pans entiers des hôpitaux publics (hypothèse défendue également par l’économiste Gaël Giraud).

En revanche pour la médecine générale et les soins de premiers recours sinistrés, l’objectif paraît moins net, bien qu’une privatisation rampante soit envisageable par le biais de centres de santé privés. Nous pensons qu’il s’agit de prendre le contrôle, sous une forme étatique et donc bureaucratique, de l’ensemble des soins libéraux de premiers recours. Cela implique de revenir sur la liberté d’installation des médecins et d’augmenter les rémunérations forfaitaires afin de pouvoir contrôler de plus en plus les prescriptions, à l’aide d’objectifs évaluables donc chiffrés, exactement comme à l’hôpital. Le but ultime étant bien évidemment de pouvoir diminuer les coûts mais, ne nous y trompons pas, il y a également la volonté de prendre le contrôle des professionnels libéraux qui échappent actuellement pour une large part à l’emprise néolibérale par le biais de notre système de protection sociale qu’il s’agit, in fine, de détricoter. Il y a une raison structurelle à cela : notre Sécurité sociale représente une enclave hors marché intolérable, une possibilité d’alternative généralisée à l’économie marchande et donc au capitalisme néolibéral qui doit absolument être anéantie. Il ne faut pas d’espoir, il n’y a pas d’alternative. De plus, cette tension permanente sur le terrain est également utilisée comme une arme, afin de ne pas laisser aux professionnels de santé le temps de réfléchir aux causes réelles des dysfonctionnements. La tête dans le guidon en permanence, sous tension, l’organisation d’une résistance et d’une riposte en ville comme à l’hôpital s’avère très difficile. Elle serait pourtant très féconde si les PSPR et les hospitaliers parvenaient à s’allier autour de revendications communes18.

Enfin, le troisième facteur est structurel : nous l’appellerons une « procrastination institutionnelle» . Les traités européens ont sanctuarisé l’ensemble des outils macro-économiques permettant habituellement à une nation souveraine de pouvoir orienter sa politique économique. Ainsi, la perte de contrôle de notre monnaie, la libre circulation des biens et des capitaux, puis le contrôle du budget par la Commission Européenne ont entraîné des conséquences désastreuses, en France tout particulièrement du fait de son histoire économique et sociale. Le pays s’est désindustrialisé, ce que toute la classe politique reconnaît en cette année électorale, bien que les modalités de réindustrialisation varient fortement d’une famille politique à l’autre. Dans le cas français, notre système de protection sociale étant majoritairement basé sur la cotisation sociale employeur/salarié, la destruction du tissu industriel devait automatiquement provoquer de fortes tensions pour le financement de notre Sécurité sociale. En l’absence de remise en cause du carcan européen, les gouvernements successifs enchaînent les années d’austérité budgétaire, dont la santé, l’éducation et de façon générale l’ensemble des politiques sociales subissent les effets délétères, au contraire d’autres dispositifs « incitatifs » centrés sur les entreprises dont les montants peuvent atteindre des sommes astronomiques19. Concernant la santé, et devant les projections catastrophiques de démographie médicale, il était donc tentant pour chaque mandature de remettre le problème à plus tard tout en faisant semblant de le prendre au sérieux. Cette attitude est possible du fait de l’inertie du système, une décision se jugeant à plus de 10 ans, la responsabilité n’apparaît pas immédiatement. Le système médiatique permet également aux anciens gouvernements de s’en sortir à moindre frais puisque le manque de lits et les déserts médicaux sont systématiquement présentés comme des données naturelles, malencontreuses certes, mais détachées de toute connotation politique. Cette procrastination institutionnelle est également facilitée par les structures économiques évoquées, qui jouent spontanément pour le maintien de l’austérité et donc à la réduction permanente et obsessionnelle des « coûts » que représenterait la santé20.

Dans l’esprit bureaucratique, s’attaquer de front au problème et y remédier en augmentant drastiquement le numerus clausus dès 2005 par exemple, impliquait forcément une explosion des « coûts » insupportable. Les choix faits en matière de démographie médicale ont donc consisté à limiter la pénurie mais pas à la résoudre, en transférant ce délicat problème à la mandature suivante en détournant le regard des conséquences pour la population. Le creusement budgétaire ne pourrait donc pas leur être reproché, charge au gouvernement suivant de s’en débrouiller. Cette procrastination institutionnelle nous a fait perdre 20 ans dans le domaine de la santé, tout comme elle bloque actuellement toute prise en compte sérieuse de la destruction environnementale en cours.

Mais il ne faut pas que la population vienne perturber ce doux programme en ayant l’outrecuidance de résister à ce rouleau compresseur. Il faut donc la diviser et en particulier les professionnels de santé susceptibles d’obtenir une adhésion populaire en cas de résistance. L’opposition historique entre syndicats de médecins libéraux et hospitaliers a ici consistitue un atout pour les gouvernements néolibéraux : il suffisait de se laisser porter par ce conflit ancien en l’alimentant subtilement de temps en temps. Ainsi, de rapports en rapports, la crise des urgences s’expliquerait par les manquements des médecins libéraux, et des généralistes en particulier21. Entendons-nous bien, nous ne disons pas que les généralistes et leur organisation seraient parfaits et qu’il n’y aurait rien à redire, mais simplement que ce n’est pas le problème principal. On estime qu’environ 29% des consultations aux urgences pourraient relever de la médecine générale, mais celles-ci concernent des actes courts à la suite desquels les patients quittent le service22.

Tous les médecins passés aux urgences (donc tous les généralistes puisque c’est un stage obligatoire durant l’internat) savent bien que la cause principale de l’embolisation des services d’urgence vient du manque de lits d’aval. Un urgentiste du CHU de Limoges témoigne, « Actuellement, on a près de 130 passages par jour et on sait qu’on ne peut en hospitaliser qu’une quarantaine. »

C’est surtout parce qu’il n’y a pas de lits disponibles dans l’hôpital que la situation est intenable aux urgences. Donc le problème est de la responsabilité directe du pouvoir politique qui a organisé cette pénurie. Mais il est plus commode de prétendre que cela viendrait de la mauvaise organisation des généralistes, même si elle serait bien évidemment perfectible, cela n’ouvrira pas de nouveaux lits.

La communication des gouvernements, depuis au moins 2010, pointe systématiquement la responsabilité des professionnels dans un objectif de division. Les problèmes de l’hôpital viendraient d’une mauvaise organisation interne, les déserts médicaux d’une mauvaise coordination des professionnels libéraux, la surcharge des urgences de la faute des généralistes. Curieusement, la responsabilité des pouvoirs publics, pourtant écrasante comme nous l’avons démontrée, est systématiquement écartée des rapports officiels. Il est évident que le pouvoir refuse d’endosser la responsabilité de la situation, il est préférable que la population l’ignore pour que celle-ci retourne son angoisse et sa colère contre les professionnels de santé et pas contre eux.

Malheureusement cette stratégie semble fonctionner pour le moment d’où l’importance de travailler à une alliance entre les hospitaliers et les PSPR, puisque leur interdépendance est manifeste. Ils sont victimes des mêmes logiques structurelles, et celles-ci ne pourront trouver une résistance suffisamment puissante qu’en s’alliant sur des propositions claires. Une telle alliance aurait vocation à s’ouvrir ensuite à l’ensemble des citoyens afin de sensibiliser la population aux problématiques de protection sociale et débuter une forme d’éducation populaire à la gestion de ce système, comme le souhaitaient les fondateurs de la Sécurité sociale.

Notes :

1 Didier Tabuteau, Démocratie sanitaire, Odile Jacob 2011

2 La démographie médicale française : état des lieux, Bulletin d’information en économie de la santé (en partenariat avec l’Ordre National des Médecins), n°44 décembre 2001

3 Daniel Wallach, Numerus clausus Pourquoi la France va manquer de médecin ? Springer, avril 2011

4 Dr N. Bohic, A. Josselin, A-C. Sandeau-Gruber, H. Siahmed, avec la contribution de C. d’Autume (IGAS), Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé, Rapport Tome 1 et 2, novembre 2021

5 La densité par habitant correspond au nombre de médecins rapporté à la population. La densité standardisée est plus fiable car elle prend en compte le vieillissement et l’augmentation de la population, donc c’est une estimation des besoins « réels » d’un territoire. Les modes de pratiques (la diminution du temps de travail moyen notamment) est prise en compte dans la densité standardisée de l’offre de soins, malheureusement elle n’est que très rarement disponible dans les documents officiels consultés ici, en fait uniquement pour les kinésithérapeutes. Schématiquement, dans les pays occidentaux vieillissants, la densité standardisée est toujours nettement inférieure à la densité par habitant brute, et la densité standardisée de l’offre de soins est également inférieure à la densité standardisée, du fait de l’évolution (à la baisse) des modes de pratiques. Donc par ordre de pertinence : c’est la densité standardisée de l’offre de soins qu’il faut privilégier et lorsque celle-ci n’est pas disponible c’est la densité standardisée qu’il convient d’utiliser.

6 La démographie médicale française : état des lieux, Bulletin d’information en économie de la santé (en partenariat avec l’Ordre National des Médecins), n°44 décembre 2001 ; Dr N. Bohic et al., Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé, rapport cité.

7 Marie-Odile Safon, Les réformes hospitalières en France., Aspects historiques et réglementaires, IRDES 2021.

8 Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, Paris, La Fabrique, 2018.

9 Pierre-André Juven, Fréderic Pierru, Fanny Vincent, La casse du Siècle, Paris, Raisons d’agir, 2019.

10 Stéphane Velut, L’Hôpital, une nouvelle industrie, Paris, Tracts Gallimard, 2020.

11 Communiqué de presse de la CNPCME, Dégradation majeure de tous les secteurs de l’hôpital public : des réponses globales et sans précédent s’imposent au plus vite pour éviter la rupture, 24 juin 2022.

12 Frédérick Stambach, Le cri d’alarme d’un médecin de campagne, L’Humanité du 28 octobre 2021.

13 Pierre-Louis Bras, Les français moins soignés par leurs généralistes : un virage ambulatoire incantatoire?, Les tribunes de la santé n°50 printemps 2016.

14 D’ici à 2040, les effectifs de masseurs- kinésithérapeutes augmenteraient de 57 % soit bien plus que les besoins de soins, DREES études & résultats, n°1075, juillet 2018.

15 53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et 2040, une forte hausse qui répond à la demande de soins, DREES études & résultats, n°162, mai 2018.

16 Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde, Paris, La Découverte 2009

17 Julie Gervais, Claire Lemercier, Willy Pelletier, La valeur du service public, Paris, La Découverte 2021.

18 Comme lors du premier confinement où une alliance locale a permis des avancées réclamées de longue date dans le service des urgences pédiatriques du CHU de Limoges. Voir Frédérick Stambach, écoutez notre savoir-faire de terrain, in Soigner manifeste pour une reconquête de l’hôpital public et du soin, Les furtifs, C&F éditions 2021.

19 Tout comme le CICE équivaut au budget de l’Éducation Nationale à lui seul.

20 Pierre Bourdieu, Anthropologie économique – cours au collège de France 1992-1993, Raisons d’agir/Seuil 2017.

21 Le dernier en date est le rapport Mesnier en mai 2018. Il est frappant de constater que si les pénuries de lits et de médecins libéraux sont évoquées, il n’est jamais question d’y remédier, elles sont prises comme une donnée immuable quasi-naturelle et apolitique.

22 Le rapport Mesnier affirme que 42,9% des passages aux urgences auraient pu être pris en charge par un médecin libéral généraliste ou spécialiste. En réalité ce chiffre est surévalué car conditionné au fait de pouvoir faire des examens complémentaires le jour-même, ce qui en pratique est impossible du fait de la pénurie organisée. En s’appuyant sur ce rapport, environ 29% des passages aux urgences pourraient relever d’une consultation chez le généraliste le jour-même ou le lendemain (sans examen complémentaire nécessaire).