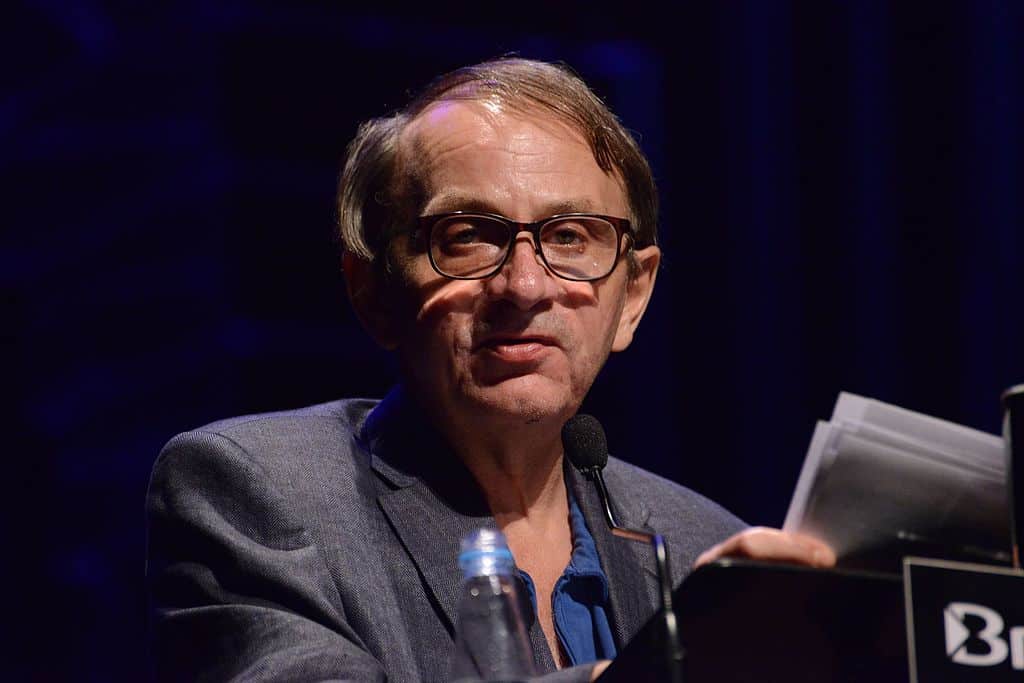

Bien que nous commémorions les quarante ans de sa mort en novembre dernier, André Malraux (1901-1976) demeure une figure fascinante que l’on convoque autant en littérature qu’en politique. Gaulliste, résistant, aventurier, ministre de la culture, romancier, André Malraux est un personnage français incontournable du XXème siècle. « Entre ici, André Malraux, avec ton terrible cortège ! »

La naissance d’un héros-romancier

On sait peu de choses de l’enfance d’André Malraux qu’il ne confia presque pas à ses proches. Sa biographie connue, et racontée par des témoignages, commence, pour ainsi dire, en 1923 au Cambodge. Il est condamné pour vol et trafic de statues khmers qu’il vole dans les temples, mais est finalement relaxé. Puis il décide de monter L’Indochine, un journal anticolonialiste qui critique les injustices de l’empire français. De retour à Paris, il entre à la Nouvelle Revue Française (NRF) qui dicte la vie intellectuelle française de son temps où il se distingue aux cotés de Paul Valéry, André Gide et Pierre Drieu La Rochelle – lequel deviendra son ami. En 1928, il publie son premier roman, Les Conquérants, qui connaitt un grand succès de librairie. Son engagement politique se poursuit puisqu’il part à Berlin avec André Gide pour demander la libération du camarade Dimitrov aux Nazis, ce qu’ils n’obtiennent pas.

Bien qu’André Malraux, dans ses années-là, anime des réunions antifascistes à Paris et est une figure importante du parti communiste, son adhésion intellectuelle au marxisme reste floue et peu convaincante. Après l’intellectuel, c’est le chef de guerre. Depuis ses exploits militaires en Espagne où il organise une escadrille aérienne pour aider les Républicains, l’opinion publique voit en Malraux le personnage-narrateur des Conquérants qui participa aux révolutions chinoises, cadre du Guomindang, ce que les biographes contestent pourtant aujourd’hui mais que Malraux, de son vivant, n’avait jamais démenti.

« J’ai vu les démocraties intervenir contre à peu près tout, sauf contre les fascismes. » (L’Espoir)

En 1933, c’est la consécration littéraire du natif de Paris qui reçoit, pour la Condition humaine, le prix Goncourt. Livre qui narre la ferveur révolutionnaire des années 30, et plus particulièrement la révolution de Shanghai de 1927, le génie romanesque de Malraux se déploie tranquillement dans un tumulte inhumain de meurtres, de souffrances, de mensonges, mais aussi d’amour. Le triple cadre du roman — politique, métaphysique et éthique — donne une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale. Cette tragédie historique, renforcée par l’écho de la Seconde Guerre mondiale et par celui des révolutions postérieures, parle d’une voix plus vive encore au XXIème siècle qu’à ses contemporains. Quatre années plus tard, Malraux publie L’Espoir (1937) qui raconte les commencements tumultueux de la guerre d’Espagne et la naissance d’une armée révolutionnaire. Plus que le paradoxe de l’illusion lyrique d’une révolution à réfréner et son désir d’apocalypse à maîtriser, ce livre met aussi en lumière les différents antifascismes que Malraux désire unir. Bien qu’il soit plus proche des communistes, il oublie quelque peu les trotskistes et méprise les anarchistes. Dans sa postérité, ce roman se pose comme le livre du « sang de gauche », comme l’ont qualifié les spécialistes de Malraux.

Le ministre gaulliste et la politique culturelle

L’indiscernable frontière entre la réalité et la fiction se retrouvera dans toute l’œuvre d’André Malraux. Bien que dans les Noyers de l’Altenburg (1943) et dans ses Antimémoires (1967), il s’auréole de bravoure durant la débâcle de 1940, des témoignages externes euphémisent l’héroïsme dont il aurait fait preuve. En réalité, il s’était retiré dans le Midi de 1940 à 1944, protégés par les services spéciaux anglais ; il ne s’engage dans la Résistance qu’en mars 1944 seulement, sous le nom de colonel Berger.

En 1945, il rompt définitivement avec les communistes et entre dans le gouvernement du général de Gaulle en tant que Ministre de l’Information, avant de le quitter à nouveau en 1946 pour fonder le RPF avec le général. En 1958, de Gaulle revient au pouvoir et nomme André Malraux ministre-délégué et porte-parole. Charles de Gaulle l’envoie en voyage pour rencontrer les grands chefs d’État (Mao Zedong, Nehru, …). Du fait de la révolte de mai 68, et de la renonciation du général à ses fonctions un an plus tard, Malraux décide de partir. Il ne sera resté qu’un second rôle dans le film politique du gaullisme.

Également théoricien de l’art, sa conception guidera sa politique. Pour Malraux, la culture est surtout la rencontre vivante avec l’art et remplit une fonction métaphysique : celle de relier les hommes et les civilisations. Elle doit également orienter les politiques. Comme il considère que l’art délivre de l’histoire et qu’il se présente comme une réponse à la mort, il souhaite en faire bénéficier tout le monde : c’est la naissance de la démocratisation culturelle.

« L’œuvre d’art n’est pas seulement un objet mais une rencontre avec le temps »

Pour mieux comprendre comment Malraux conçoit la démocratisation culturelle, il faut se pencher sur sa conception kantienne de l’art. En fait, elle est définie comme la jouissance éprouvée devant l’œuvre par la subjectivité du jugement de goût. L’œuvre établit une communication qui a un pouvoir sur le psychisme du récepteur. L’art a la possibilité, par la conjugaison d’un regard et d’une sensibilité subjectifs, de transformer en conscience une expérience. C’est cette notion de « rencontre » qui rend possible la convergence des langages de l’éphémère et de la vérité, ce qui permet « le partage de l’héritage » : telle est la mission culturelle. En effet, le ministre chargé aux affaires culturelles devait rendre possible cette « rencontre » ; il espérait même que la culture ait ce pouvoir de fonder un sentiment d’appartenance commune, de donner l’envie d’un vivre-ensemble, et de partager les mêmes valeurs et les mêmes croyances.

La démocratisation culturelle se donnait l’objectif de toucher le plus grand nombre de Français possible. Mais, lorsqu’elle fut développée dans les années 1960, elle demeura indépendante des modalités de l’organisation sociale et politique de la société dans laquelle cette démocratisation devait s’inscrire. Effectivement, elle remplit un objectif sur deux. La démocratisation culturelle parvint à contrer, par la diffusion massive d’œuvres culturelles, l’inégalité géographique d’accès à l’art et mit fin au « désert culturel » de la province. Mais l’inégalité sociologique demeure.

Malraux faisait confiance à l’universalité de l’art, mais il rencontra des difficultés à abattre le mur sociologique. Si Malraux a échoué — et où le ministère de la culture échoue toujours — c’est parce que leur politique de diffusion se fonde sur une mauvaise stratégie. Cette stratégie parie sur le choc que produit l’œuvre d’art sur son récepteur, choc loin d’être immédiat si l’attention n’est pas cultivée par une contemplation de l’objet-art relativement longue. Le choc, donc la contemplation artistique, s’éduque : il faut éduquer les conditions pour que la « rencontre » ait lieu. Or, les politiques culturelles ne se sont développées qu’à travers un prisme normatif qui a classé et hiérarchisé les pratiques culturelles — et donné, de surcroît, du crédit à l’existence d’une culture dominante comme instrument de domination. Si les politiques culturelles, depuis la mort d’André Malraux, ont subi des modifications importantes, les principes fondateurs se sont pourtant cristallisés et n’ont, pour l’instant, jamais été remis en question.

« L’héritage culturel n’est pas l’ensemble des œuvres que les hommes doivent respecter mais de celles qui peuvent les aider à vivre. […] Tout le destin de l’art, tout le destin de ce que les hommes ont mis sous le mot culture, tient en une seule idée : transformer le destin en conscience » (Discours de 1936)

La renaissance partielle de Malraux

Malraux n’aura jamais écrit que trois romans — Les Conquérants, La Condition humaine, et L’Espoir — qui sont rapidement compilés dans la collection de La Pléiade, il devient donc le premier romancier à être publié de son vivant dans cette prestigieuse collection. Après la guerre, il décide de se consacrer à la théorie de l’art et à ses mémoires (sic).

Très absent de la scène médiatique entre 1957 et 1969, ses soutiens de gauche le délaissent, il sera désormais un paria, vu comme un Chateaubriand qui se serait trompé de siècle. Il se relance dans l’écriture avec obsession et désespoir. La mort de sa femme, Louise de Vilmorin, le plonge dans la dépression et l’alcool : il est pris en charge à la Salpêtrière en 1972 où il écrit Lazare.

La sortie de ses Antimémoires est un réel évènement politico-littéraire puisqu’il mêle, dans un style plus libre, fleuri, une chronologie non-linéaire et les souvenirs avec la fiction. Les dialogues avec Nehru, de Gaulle et Mao sont sublimés et n’ont pas la vocation de réalité. Ses Antimémoires sont suivies d’un autre ouvrage, La Corde et les souris, et le tout augmenté d’Oraisons funèbres. Cette œuvre, compilée sous le nom Le Miroir des Limbes, réinvente les genre romanesque et autobiographique et les questionne dans une œuvre où mémorialiste et romancier se confondent. Son ami Pierre Drieu La Rochelle dira : « ce n’est pas Malraux, c’est la figuration mythique du soi ». On entendra souvent dire que Malraux fut mythomane ; en fait, s’il ne voulait pas exposer sa réelle biographie par question de pudeur, il était tout de même très attentif à l’image qu’il renvoyait de lui-même.

« […] il entrait dans un monde où la vérité n’existait plus. Ce n’était ni vrai ni faux, mais vécu » (La Condition humaine)

Quant à ses théories sur l’art, elles inventent un nouveau concept du livre d’art. En effet, l’histoire de l’art malrucienne ne tombe jamais dans le spirituel, dans le sacré religieux, mais pose enfin l’inexistence divine, l’agnosticisme artistique, par la reproduction photographique de l’art universel — qui n’avait jamais été questionnée avant Walter Benjamin — : en somme, une histoire de l’art ultra-moderne, non pas, justement, du point de vue de la création, mais de la réception de l’art. Selon Malraux, notre époque ayant écarté la notion de sacré, ce que Weber appelle le « désenchantement du monde », l’art permet de prendre conscience de son sens intrinsèque, créé un monde irréductible à celui du réel et devient un « anti-destin », une réponse donnée à la mort.

« Nos dieux sont morts et nos démons bien vivants. La culture ne peut évidemment pas remplacer les dieux, mais elle peut apporter l’héritage de la noblesse du monde » (Antimémoires)

Il se fait définitivement connaître du grand public en 1972 lors de son passage à la radio, émission de neuf heures consécutives intitulée La légende du siècle où Malraux joue un rôle quasi hugolien de maîtrise des nouveaux médias. On observe d’ailleurs un parallèle avec de Gaulle et son utilisation des médias avec la publication des derniers livres de Malraux (L’Intemporel et L’Homme précaire) dans lesquels il propose une réflexion complète sur les pouvoirs de l’audiovisuel et les mutations que les médias entrainent. Aussi, en 1971, lorsque de Gaulle décède, Malraux décide de lui consacrer un hommage par la publication des Chênes qu’on abat, qui recueille des dialogues avec le général et s’impose comme le réel testament du gaullisme : la décolonisation, l’impulsion donnée au Tiers-monde, l’indépendance nationale, la tradition jacobine et le sens de l’universel.

L’année de sa mort, il publie le dernier volume de La Métamorphose des dieux et La Corde et les souris qui vient clôturer Le Miroir des limbes, il retouche sans cesse ses œuvres et n’aura jamais été aussi productif. En 1976, il est hospitalisé d’urgence pour cancer de la peau et décède le 23 novembre. Ses cendres seront transférées au Panthéon sous l’impulsion de Pierre Messmer en 1996.

André Malraux fait partie de ces rares intellectuels qui, si nous ne les avions pas eus, nous manqueraient : on ressentirait un vide sans pouvoir le nommer, que ce soit dans l’espace littéraire, politique ou théoricien. La meilleure des manières de lui rendre hommage politiquement serait de reprendre, enfin, le grand chantier culturel qu’il avait entrepris et de faire tomber le mur sociologique. Et la meilleure des manières de lui rendre hommage culturellement serait de continuer d’aller chercher l’art, non pas seulement dans les musées et les bibliothèques, mais au plus profond de soi-même, pour aller à sa « rencontre » et sceller enfin l’union de l’homme d’avec sa civilisation.

Sources :

- CAUNE, Jean, « La politique culturelle initiée par Malraux. », EspacesTemps.net, Travaux, 13.04.2005

- LECARME, Jacques, « MALRAUX (A.) ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia Universalis

- MALRAUX, André, Œuvres complètes, 5 vol., Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1989-2004

- https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/andre-malraux-14-un-homme-etonne

- Les mystères Malraux : https://www.youtube.com/watch?v=sUS8cp8CbKM&t=307s

Images : ©Roger Pic. Licence : l’image est dans le domaine public.