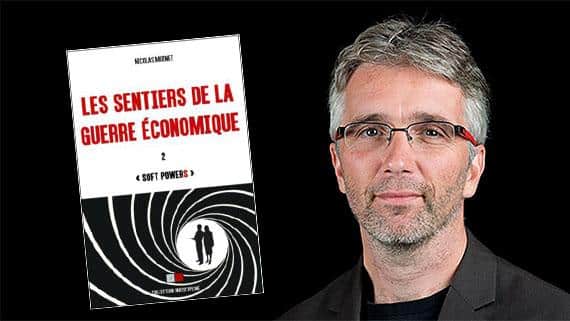

Guerre économique. L’expression fait florès depuis l’élection de Donald Trump, mais elle recouvre une réalité qui structure le monde occidental depuis des décennies. ONG, fondations privées et réseaux médiatiques sont autant de pions avancés par les grandes puissances, États-Unis en tête, pour asseoir leur domination économique. Dans cette guerre aux méthodes nouvelles mais aux objectifs anciens, la France se trouve en piteuse posture. C’est la thèse que défend Nicolas Moinet dans Soft Powers, deuxième volet des Sentiers de la guerre économique. Spécialiste de l’intelligence économique, professeur des universités à l’IAE de Poitiers, Nicolas Moinet a contribué au rapport Martre de 1994. Il a travaillé avec Christian Harbulot dans le groupe parapublic Défense Conseil International, qui a développé l’Intelligence économique de 1993 à 1998. Dans le sillage de cette structure appelée Intelco sont nées deux formations : le master Intelligence économique de l’Université de Poitiers et l’École de Guerre Économique.

Les échiquiers invisibles

« Des Normes, des pouvoirs, des systèmes d’information : le pouvoir contemporain dessine ses multiples figures sur fond de société ouverte, à l’intérieur d’un ensemble dynamique. Une société, en effet, ne se définit pas seulement par des règles contraignantes et le maintien d’une organisation. Elle désigne aussi un système ouvert et une capacité adaptative. (…) Le pouvoir contemporain gère, avec une subtilité extrême, le désordre qu’il prend en charge. Tout pouvoir, nous le savons, gère le désordre. Or cette gestion actuelle du désordre s’opère par des systèmes de communication, par des normes, par des stratégies ouvertes, par des dominations masquées et déguisées ».

Le rôle de l’influence dans la guerre économique est devenu majeur et, pour bien planter le décor de cette guerre qui ne dit pas son nom, je commence généralement mes conférences par cette citation de Jacqueline Russ. Ainsi, la prise du pouvoir passe-t-elle d’abord par le désordre puis une reprise en main par un ordre qui soit sous contrôle via des systèmes d’information, des normes, des stratégies ouvertes et des dominations masquées et déguisées. Les récentes stratégies mises en œuvre par les GAFAM ne disent pas autre chose et croire, par exemple, que Google ou Amazon seraient de simples entreprises commerciales – aussi puissantes soient-elles – serait se tromper sur leurs objectifs et leur volonté de puissance.

Prenons pour exemple Amazon. Tout d’abord, cette entreprise est née d’un projet politique, celui des hippies californiens rêvant de vivre en autarcie et, pour cela, de disposer d’un système de vente par correspondance permettant de tout acheter où que l’on se trouve. Tel est d’ailleurs le rêve américain et il suffit de regarder certains documentaires sur la construction de maisons dans les forêts d’Alaska pour s’en convaincre. L’équipement sophistiqué de ces hommes et femmes qui bâtissent leurs futures demeures au milieu de nulle part sous le regard intrigué des ours est étonnant. Mais il est vrai que contrairement à la France, la logistique est une préoccupation première aux États-Unis (chez nous, il est généralement admis que « l’intendance suivra » même si dans les faits elle suit rarement !). Ensuite, Amazon va s’appuyer sur Wall Street pour financer son activité de commerce en ligne, non rentable au départ et qui va allègrement détruire deux emplois quand elle en crée un. Son fondateur, Jeff Bezos – aujourd’hui la première fortune du monde – est un stratège doué d’une véritable intelligence politique, comprenant que les élus ne se soucieront pas des petits commerces qui ferment ici et là dès lors qu’ils peuvent inaugurer un centre Amazon, visible et donc électoralement payant. Avec à la clé des centaines de créations d’emplois peu qualifiés permettant de faire baisser le chômage de longue durée.

Car ne nous leurrons pas. Avec son empire, Jeff Bezos veut le pouvoir économique, mais également le pouvoir politique. En fait, le pouvoir tout court. Aussi va-t-il s’opposer à la taxe Amazon votée par la ville de Seattle après avoir fait mine de l’accepter. Celle-ci est censée financer des logements sociaux car, dans cette ville américaine, de nombreux travailleurs ne peuvent plus se loger, finissant par dormir dans des hangars ou sous des tentes tels des SDF. Le géant du commerce en ligne va donc organiser en sous-main des manifestations contre cette taxe et faire revoter le conseil municipal qui se déjugera. Pour ne pas payer. Même pas ! Car il annoncera par la suite créer un fonds d’aide au logement beaucoup mieux doté. Mais on le comprend bien : ceux qui en bénéficieront alors le devront à Amazon. Et pour être sûr de ne plus avoir, à l’avenir, de mauvaise surprise, une liste de candidats va même être soutenue pour l’élection à la mairie. Est-on seulement dans le commerce en ligne ? D’autant que les gains financiers et la véritable puissance du géant se trouvent désormais dans son activité de Cloud – Amazon Web Services – qui représente déjà plus d’un tiers du stockage mondial et vient fournir les serveurs de la CIA. Désormais, le pouvoir est à l’interface.

Côté américain, le soft power permet de répondre à ces objectifs sous couvert de société ouverte au moyen d’un dispositif qui s’est construit dans la durée sur une véritable synergie public-privé

Bas les masques !

Ce titre de chapitre a bien failli ne pas exister. Mais un virus et une pénurie de masques vont en décider autrement. En plein confinement face à l’épidémie de Covid-19, une de mes anciennes étudiantes chinoises dont je n’avais plus de nouvelles depuis presque dix ans m’envoie un courriel très attentionné pour me proposer l’envoi de masques à moi et à ma famille. Bien entendu, cette touchante proposition dénote, d’un côté, une empathie dont il serait malvenu de se plaindre. Mais d’un autre côté, ce message me met en colère. Comment accepter l’aide d’un pays dont je reste persuadé qu’il a caché le plus longtemps possible la gravité de l’épidémie en truquant ses chiffres et en bâillonnant ses lanceurs d’alerte ? Pompier-pyromane, le voilà qui développe un soft power sanitaire, pensant faire oublier sa responsabilité dans la crise, ou reléguer au second plan la bataille sur la 5G ou les révélations d’affaires d’espionnage économique qui se multiplient depuis peu… Mais surtout, quelle honte pour mon pays – la France – de n’être pas en mesure de faire face à une situation de crise pourtant prévisible et surtout parfaitement prévue. Alors que faire ? Se résigner ? Non. Continuer à se battre pour mettre dans la lumière des stratégies masquées…

Ne pouvant lutter à armes égales avec l’influence culturelle américaine ni même japonaise, la Chine a mis en œuvre un pouvoir feutré utilisant la première de ses armes, l’argent, via le financement d’infrastructures ou la prise de participations et de contrôle de sites ou d’entreprises stratégiques, profitant avec intelligence de l’absence de politique de sécurité économique au niveau européen. Ainsi faudra-t-il même l’intervention des États-Unis pour empêcher l’OPA du groupe public China Three Gorges sur Energias de Portugal (EDP), première entreprise du pays, en raison des conséquences que cela aurait pu avoir sur sa branche énergie renouvelable présente sur le territoire américain ! En d’autres termes, le soft power américain sera venu contrer le soft power chinois sur un pays de l’Union européenne, reléguant cette dernière à n’être plus qu’un champ de manœuvre parmi d’autres de la guerre économique Chine versus États-Unis. Attristant, non ?

Small World !

Pour influencer la majeure partie des décideurs, un petit monde suffit. Ainsi, le soft power idéologique fonctionne-t-il sur le mode de la viralité et nous retrouvons là le fameux point de bascule cher à Malcom Gladwell. Rappelons-en les modalités. Pour obtenir un effet boule de neige similaire aux contagions, trois ingrédients sont nécessaires : un contexte, un principe d’adhérence et des déclencheurs. La guerre froide et sa lutte entre deux blocs idéologiques vont fournir le contexte au développement d’un néolibéralisme pensé dès les années 30 par le théoricien américain Walter Lippmann. Le principe d’adhérence est celui d’un retard quasi structurel et d’une nécessité de changement permanent qui permet ainsi de recycler le libre-échangisme (en fait relatif) d’Adam Smith pour le rendre compatible avec l’idée d’un État régulateur dirigé par un gouvernement d’experts. Cette généalogie a été particulièrement bien décryptée et reconstituée par la philosophe Barbara Stiegler dans un ouvrage de haute volée au titre évocateur : Il faut s’adapter. Au-delà, Yuval Noah Harari rappelle dans son magistral Sapiens, une brève histoire de l’humanité, le lien organique existant entre la « secte libérale » (sic) et l’humanisme chrétien, ce dernier ayant également enfanté l’humanisme socialiste, autre secte et surtout grande rivale de la première. Autrement dit, le néolibéralisme n’est pas qu’un ensemble de règles rationnelles visant l’efficacité du système économique capitaliste, mais bien une religion avec son église, ses adeptes, ses prêtres et surtout son idéologie.

« Open sociey », really ?

En ce qui me concerne, j’ai véritablement commencé à entrevoir la manière dont l’influence et le soft power pouvaient manœuvrer sur les échiquiers invisibles en travaillant sur les fondations Soros en Europe de l’est, une étude réalisée pour le Comité pour la Compétitivité et la Sécurité Économique du Secrétariat Général à la Défense Nationale (SGDN devenu SGDSN). Sans doute avez-vous déjà entendu parler du milliardaire américain George Soros, car, trente ans après, il reste toujours actif et la polémique bat son plein, notamment dans son pays natal, la Hongrie. A la tête de cette nation membre de l’Union européenne, le premier ministre Viktor Orban a fait du « mondialiste » Soros et de ses fondations l’ennemi public numéro un expliquant que ces dernières « opèrent comme le faisaient les activistes du département d’agit-prop de l’ancien parti communiste », précisant que « nous vieux chevaux de guerre, savons heureusement les reconnaître à l’odeur ». Bien entendu, il faut se méfier de ne pas emboîter le pas à un courant nationaliste fortement empreint d’antisémitisme. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Alors, qu’en est-il réellement des actions philanthropiques de l’homme d’affaires ?

« La guerre économique systémique, rappelle Christian Harbulot, s’appuie sur un processus informationnel visant à affaiblir, à assujettir ou à soumettre un adversaire à une domination de type cognitif. L’impératif de l’attaquant est de dissimuler l’intention d’attaque et de ne jamais passer pour l’agresseur. Dans cette nouvelle forme d’affrontement informationnel, l’art de la guerre consiste à changer d’échiquier, c’est-à-dire à ne pas affronter l’adversaire sur le terrain où il s’attend à être attaqué. » Côté américain, le soft power permet de répondre à ces objectifs sous couvert de société ouverte au moyen d’un dispositif qui s’est construit dans la durée sur une véritable synergie public-privé.

De fait, les actions très décriées – désormais en Afrique – du milliardaire américain George Soros ne datent pas d’hier et c’est bien là toute sa force : travailler dans la durée et cacher dans la lumière en s’appuyant sur la théorie du complot pour stopper court à toute analyse en profondeur. Pourtant, les actions d’influence récentes des Open Society Foundations, comme le soutien financier de groupes militant pour l’indépendance de la Catalogne ou le financement, dans nos banlieues françaises, d’associations communautaristes, ne doivent rien au hasard et suivent parfaitement les voies tracées par la politique étrangère américaine. Revenons quelques décennies en arrière, lorsqu’après la chute du mur de Berlin, le réseau du spéculateur-philanthrope américain finance déjà de nombreux programmes liés à la formation des élites dans les ex-pays de l’Est comme l’Université d’Europe Centrale à Prague et à Budapest. En Russie, de nombreux chercheurs ne travaillent plus à cette époque que grâce aux subventions de l’International Science Foundation qui financera même l’arrivée de l’Internet. Mais s’agit-il là simplement d’actions philanthropiques fort louables ?

La guerre pour, par et contre l’information

Suivant cette typologie, et une large panoplie de manœuvres à disposition, on constate que si certaines relèvent de la guerre secrète (avec parfois même l’appui de services spécialisés), la tendance est à l’usage de méthodes légales d’intelligence économique où la transparence va jouer un rôle clé. Ce n’est donc pas nécessairement le plus puissant qui l’emporte, mais bien le plus intelligent, l’intelligence devant alors être comprise comme la capacité à décrypter le dessous des cartes pour mieux surprendre l’adversaire puis garder l’initiative afin d’épuiser l’autre camp. De ce point de vue, la récente victoire des opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un modèle du genre dans la continuité de la bataille du Larzac quarante ans plus tôt. Car au-delà des caricatures, cette victoire démontre combien l’agilité déployée par les zadistes a pu paralyser une pseudo-coalition arc-boutée sur l’usage de la force et du droit quand l’autre camp utilisait la ruse et les médias. La trame de fond de la guerre économique est celle de sociétés post-modernes où l’usage de la force est de moins en moins accepté avec un système composé de trois pôles : un pôle autocratique, un pôle médiatique et un pôle de radicalités.

Ainsi, l’effet Greta Thunberg relève-t-il bien d’une forme de soft power. Tout aussi intéressant est le discret soft power norvégien qui, par petites touches, fait de ce pays producteur d’hydrocarbures, et grand utilisateur de pesticides pour l’élevage du saumon un modèle d’écologie.

Le pôle autocratique appelle un pouvoir politique fort où les décisions sont concentrées dans les mains d’une poignée de décideurs qui fait corps (d’où le préfixe « auto »). On pense tout de suite à certains régimes autoritaires, mais cette autocratie peut également prendre les aspects d’une démocratie dès lors que c’est la technostructure qui gouverne et possède les principaux leviers du pouvoir (« la caste »). Nous retrouvons bien là l’idée de la philosophe Jacqueline Russ pour qui « le pouvoir contemporain dessine ses multiples figures sur fond de société ouverte ». D’où la nécessité de « contrôler » les médias classiques qui appartiennent le plus souvent aux États ou à des puissances économiques quand ils ne survivent pas grâce aux subventions publiques. Une histoire qui n’est pas nouvelle certes. Mais ce qui est nouveau, c’est la nécessité à la fois de créer du désordre et de le gérer « par des systèmes de communication, par des normes, par des stratégies ouvertes, par des dominations masquées et déguisées ». Le secret va donc devoir se cacher derrière le voile de la transparence. Et ce, dans un écosystème médiatique qui se complexifie, notamment avec l’arrivée des réseaux sociaux numériques, et qui se trouve être également le terrain de jeu du troisième pôle, celui des radicalités. Celles-ci peuvent être organisées (zadistes, black block, féministes, vegans, etc.) sous un mode le plus souvent éphémère et agile ou être le fait d’individus qui se rebellent et se révoltent tels les lanceurs d’alerte.

Le triangle de l’influence radicale

Sur le fond, l’usage de technologies nouvelles à des fins subversives est ancienne mais ce qui modifie la donne, c’est l’étendue du champ d’action et la fulgurance des manœuvres. Le tout sur fond de crise de l’autorité et d’une « tentation de l’innocence », lame de fond remarquablement analysée dès 1995 par l’essayiste Pascal Bruckner pour qui l’homme occidental fuit ses responsabilités en jouant sur l’infantilisation ou la victimisation. Et quand on y réfléchit, cette grille de lecture explique nombre de comportements individuels et collectifs vécus ces dernières décennies… Autrement dit, si l’histoire de l’humanité a souvent été marquée par le combat d’un individu ou d’un petit groupe contre l’ordre établi, jamais l’effet de levier n’a été aussi fort. La fronde de David est désormais réticulaire et les projectiles pleuvent de toutes parts sur notre « pauvre » Goliath souvent aveuglé par l’arrogance du puissant. Colosse au pied d’argile, chêne qui se croit indéracinable à l’heure où les roseaux triomphent. Il faut plus que jamais relire La Fontaine ! L’histoire ne bégaie pas, elle radote. « Les progrès de l’humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous » écrivait en son temps Jean Jaurès. Disons qu’aujourd’hui, ces concessions s’obtiennent le plus souvent au bras de fer, l’un des pôles devant en faire basculer un second pour l’emporter sur le troisième.

La course aux étoiles

Avez-vous déjà entendu parler de l’IDS, l’Initiative de défense stratégique ? En pleine guerre froide, ce programme américain, appelé communément « guerre des étoiles » par les médias, avait été lancé par le président Ronald Reagan afin de doter son pays d’un bouclier antimissile. Après la chute de l’URSS, nombre d’experts es géopolitique estimeront que l’IDS a joué un rôle non négligeable, en entraînant l’empire soviétique dans une course à l’armement perdue d’avance qui l’asphyxiera économiquement. Dans le domaine du soft power académique, la course aux étoiles pilotée par les États-Unis n’est guère différente. D’ailleurs, pourquoi changer une stratégie qui s’est avérée gagnante ? Nous sommes dans le grand amphithéâtre d’une école de commerce française. Le petit doigt sur la couture du pantalon, le personnel est réuni pour assister à la présentation du processus d’accréditation du label américain délivré par l’Association to Advance Collegiate Schools of Business. Dans l’amphithéâtre, chaque personnel, convoqué pour cette séance solennelle, doit se présenter. Un enseignant de l’école se lève :

« Je suis professeur dans cette école depuis vingt ans après une première carrière de dirigeant d’entreprise ».

« Monsieur, demande l’auditeur qui regarde sa fiche, êtes-vous titulaire d’un Doctorat ? »

« Non Monsieur. ».

« Alors, à l’avenir nous vous demandons de ne plus vous nommer Professeur lorsque vous vous présenterez ».

L’homme, apprécié depuis vingt ans de ses étudiants, se rassoit. S’il s’est présenté comme professeur, c’est tout simplement parce que c’est devenu son métier et que c’est ainsi que le considèrent ses étudiants. Alors, à quoi peut-il songer à cet instant ? À ce vieux système qui consistait à faire enseigner le management par des professionnels mus, dans une seconde partie de carrière, par le désir de transmettre ? À ce bon vieux Socrate qui doit se retourner dans sa tombe devant la victoire des sophistes ? Ou à Nietzsche qui expliquait simplement qu’il n’y a pas de maîtres sans esclaves ? Demain, il se replongera dans les écrits d’Henry Mintzberg et notamment de son fameux « Des managers des vrais ! Pas des MBA », une pierre dans le jardin de ces écoles qui enseignent le management et la prise de décision. Alors, préférer de jeunes PhD qui n’ont que rarement mis les mains dans le cambouis des organisations à de vieux briscards qui ont fait leurs classes, en alternant succès et échecs, sous prétexte que ces derniers ne publient pas dans des revues académiques classées, que presque personne ne lit réellement, a de quoi poser question et même faire frémir.

Précisons, d’emblée, que le principe de la labellisation est tout à fait louable et qu’il permet généralement d’améliorer la qualité des formations. Mais il en existe d’autres, qui plus est européens… Cela dit, la course aux étoiles impose d’en avoir autant, si ce n’est plus, que les concurrents et de collectionner les labels comme d’autres collectionnent les vignettes autocollantes sur leur vitre arrière. Non seulement chaque directeur d’école veut pouvoir afficher autant, voire plus, de labels que ses concurrents, mais il sait également que ses petits copains dépenseront des sommes importantes pour communiquer sur l’obtention de ces labels… après avoir fait aussi un gros chèque pour l’obtenir. Car tout ceci à un prix. Non rassurez-vous : les associations qui les délivrent ne font pas de profit, mais il faut tout de même rémunérer leur service. On sait d’ailleurs peu de choses de ces accréditeurs qui restent plutôt discrets sur leur business model. Quant à ces directeurs d’école qui visent ces accréditations, il serait futile de leur jeter la pierre tant ils sont pris dans un système dont on ne peut s’extraire seul. Aux stratégies collectives ne peuvent effectivement répondre que d’autres stratégies collectives. Mais qui va oser prendre l’initiative ?

Lobby or not lobby ?

Pour ce qui est de la France, les ouvrages ou articles sur le lobbying regorgent d’exemples d’entreprises ou d’institutions publiques françaises n’ayant pas su s’y prendre avec Bruxelles : absence de stratégie, mauvaise gestion des ressources humaines, arrogance, manque d’informations et de réseaux. Comme pour le développement de l’intelligence économique, dont il est une dimension essentielle, le lobbying va appeler une véritable révolution culturelle… et éthique ! Récemment, deux rapports critiques vont ainsi venir mettre des coups de pied dans la fourmilière en proposant des pistes d’action concrètes : celui de Claude Revel remis en 2013 à Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, et intitulé « Développer une influence normative internationale stratégique pour la France » ; celui, en 2016, des députés Christophe Caresche et Pierre Lequiller sur « L’influence française au sein de l’Union européenne ». Un rapport parlementaire qui commence par la perte d’influence de la France dans l’Europe des vingt-huit. Encore… Et je ne peux que vous inviter à lire ces documents clairvoyants et instructifs, preuve de la qualité des réflexions institutionnelles. Mais quid du passage à l’action ?

« Les Britanniques veulent gagner quand nous, Français, voulons avoir raison » m’explique Nicolas Ravailhe. Et de me confier un facteur clé de succès (ou d’échec) majeur : « J’ai compris au Parlement européen qu’une victoire numérique peut devenir une défaite politique si elle n’est pas partagée, expliquée et sécurisée. Car le jour où tu gagnes numériquement ton vote, tu vas, en fait, insécuriser tes intérêts. Tes adversaires vont n’avoir, en effet, de cesse de préparer leur vengeance. Et le jour où ils gagneront la partie suivante, cela va te coûter plus cher que si tu avais perdu la première fois ». Avoir raison plutôt que gagner. Cette posture me rappelle nos échecs répétés dans l’organisation des Jeux olympiques jusqu’à ce que nous fassions appel au meilleur lobbyiste dans ce domaine, l’anglais Myke Lee.

Agilité ou paralysie…

Compte tenu de notre difficulté culturelle à appréhender l’influence et à l’accepter comme consubstantielle aux relations humaines, j’ai fini par me demander si la guerre économique n’était pas définitivement perdue. Après tout, ne suis-je pas un Français, c’est-à-dire avant tout « un Italien triste » ? Pour me rassurer, je regarde le globe terrestre, qui trône dans le salon, et voyant la disproportion entre la taille de la France et sa capacité à faire parler d’elle dans le monde, je me rassure. Mais pour combien de temps ? Car certains indicateurs sont là qui m’inquiètent et, plus grave encore, l’absence de réaction face à une guerre économique qui a changé de braquet, appelle une révolution dans les têtes.

L’affrontement entre la Chine et les États-Unis est, à cet égard, édifiant et il serait temps de s’interroger sur ce que, nous Européens, voulons dans une telle configuration ? Mais y a t-il encore un « nous » ? Ceux qui nous dirigent sont-ils réellement conscients de la situation et des enjeux ? Ou ont-ils simplement peur de voir le monde dans sa cruelle réalité ? Croient-ils vraiment à ce qu’ils disent quand ils invoquent leur naïveté, année après année ? Agir sur le monde passe d’abord par la prise de conscience des réalités, par un effort de la pensée pour voir les choses telles qu’elles sont, et non telles qu’on souhaiterait qu’elles soient. C’est à cette condition, et à cette condition seulement, que le soft power peut alors être un levier de la puissance et un instrument pour une souveraineté retrouvée.

D’autant que, n’en déplaise à ceux qui invoquent systématiquement les instances supranationales pour justifier leur inaction, le soft power n’est pas qu’une question de taille. Et dans la guerre économique, de « petits » pays arrivent à tirer subtilement leur épingle du jeu. Dans la problématique du faible, l’encerclement cognitif consiste en effet, d’une part, à renverser le rapport de force par le développement de systèmes éphémères ou durables de contre-information et, d’autre part, à user de la force de frappe subversive des réseaux sociaux dans la recherche de légitimité. Ainsi, l’effet Greta Thunberg relève-t-il bien d’une forme de soft power. Tout aussi intéressant est le discret soft power norvégien qui, par petites touches, fait de ce pays producteur d’hydrocarbures, et grand utilisateur de pesticides pour l’élevage du saumon un modèle d’écologie. Une agilité qui s’appuie sur des ONG, un réseau médiatique efficace et un fonds souverain qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars ! Et nous pourrions poursuivre notre panorama en passant par le Qatar ou « Cyber Israël ».

Classique, mais complet, le soft power britannique s’appuie sur l’héritage de son empire, ses universités (Oxford, Cambridge), le British Council, la BBC, la musique pop et le football. Sans oublier James Bond, toujours au Service de Sa Majesté. Plus discret, compte tenu de l’histoire du XXe siècle, le soft power allemand s’appuie sur un réseau de fondations, Konrad Adenauer et Friedrich Ebert en tête, et d’ONG dont l’écologie est le cheval de bataille. Mais avec le retour de l’Allemagne sur le devant de la scène internationale, ne doutons pas d’une montée en puissance de son influence.

Et la France dans tout ça ?

Ndlr : cet article est issu de l’ouvrage de Nicolas Moinet Soft Powers, deuxième volet des Sentiers de la guerre économique