À Cannes, Julian Assange arborait un T-Shirt avec le nom de 4986 enfants tués par l’armée israélienne. Au dos : « Stop Israel ». Quelques jours auparavant, la présidente du jury Juliette Binoche rendait un hommage plus policé à Fatma Hassona, elle aussi victime de Tsahal. Journaliste palestinienne, protagoniste de Put your soul on your hand and walk, elle y engage un dialogue avec la réalisatrice Sepideh Farsi. Leur but : documenter la vie à Gaza, plongée dans un black-out médiatique. Une relation d’amitié se développe entre les deux femmes, brutalement interrompue par les bombes israéliennes. Si le décès de Fatma Hassona semble relever du cauchemar, son optimisme et sa résilience dans ce carnage paraissaient irréels, tout droit sortis d’une fiction. Une contradiction qui rappelle les mots de Jean-Luc Godard : « tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les documentaires tendent à la fiction ».

Depuis le commencement des bombardements israéliens, près de 200 journalistes palestiniens ont été tués. Les principaux syndicats ainsi qu’une quarantaine de sociétés de journalistes et de rédactions de divers médias dénonçaient le 13 avril dernier dans L’Humanité « une hécatombe d’une magnitude jamais vue », ajoutant que les professionnels ont été « délibérément visés par l’armée israélienne ». Leur constat est sans appel : « l’armée israélienne cherche à imposer un black-out médiatique sur Gaza. » De surcroît, depuis le début du conflit, le gouvernement israélien empêche les journalistes étrangers d’entrer à Gaza ; l’Association de la Presse Étrangère a d’ailleurs déposé un recours devant la Cour suprême israélienne. Comment contourner ces obstacles pour documenter la vie des civils gazaouis et les affres de la campagne génocidaire ?

« Il faut croire à la fin des bombardements, car c’est précisément ce à quoi se raccrochent les civils palestiniens pour pouvoir vivre au jour le jour »

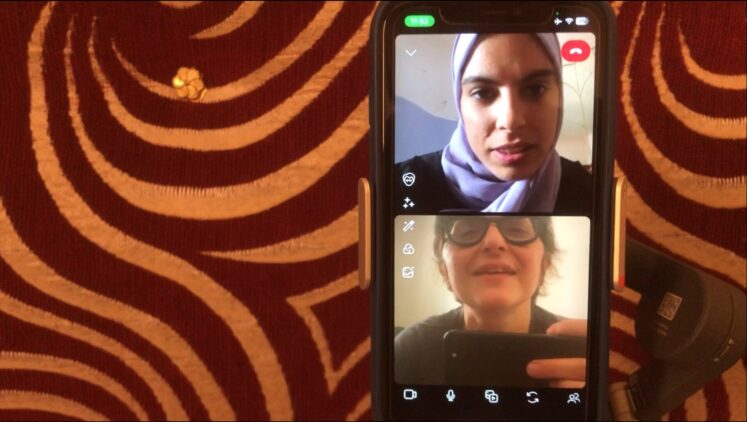

Avec Put your soul on your hand and walk, sélectionné à l’ACID Cannes 2025, la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, exilée en France, passe outre les restrictions d’Israël en dialoguant virtuellement avec la journaliste et photographe Fatma Hassona, présente sur place. Trois jours après la tribune dans L’Humanité, le lendemain de l’annonce de la sélection du film à l’ACID Cannes, Fatma Hassona était tuée par un missile israélien avec dix membres de sa famille.

Ruser pour informer

Indignée par les images des bombardements et par la situation des Gazaouis qui font écho à son propre vécu, la cinéaste iranienne tente d’abord de se rendre elle-même à Gaza afin de rendre compte des massacres commis sur place. Son objectif : entendre et faire résonner la voix des Palestiniens, inaudibles derrière les funestes chiffres qui défilent jour après jour dans les principaux médias. Se heurtant à l’impossibilité pour les journalistes de rejoindre Gaza, Sepideh Farsi commence alors à récolter les témoignages de réfugiés. L’un deux lui transmet à cette occasion le contact d’une photojournaliste de 24 ans prénommée Fatma Hassona.

Très vite, les visioconférences se succèdent. Fatma Hassona parle de son quotidien, de sa vie, de ses espoirs. Son dialogue avec Sepideh Farsi ne sera pas une énième analyse géopolitique, un exposé des causes de la guerre, car Fatma parle de ce qu’elle connaît le mieux : sa vie sous les bombes et celle de son peuple, dans les décombres et la cacophonie des drones qui s’invitent par moments dans les échanges vidéo. Or, c’est précisément ce que les restrictions de l’armée israélienne empêchaient jusqu’alors de voir et d’entendre.

Vivre coûte que coûte

Fatma Hassona vit à Gaza et a décidé d’y rester. Fuir son pays, il n’en est pas question, car elle aurait l’impression d’abandonner les siens et de fouler aux pieds son aspiration la plus chère : vivre en paix à Gaza. Ce qu’elle souhaite avant tout, c’est un quotidien libéré de la guerre. Lorsque Sepideh Farsi lui demande si elle croit vraiment à possibilité d’un arrêt des conflits, sa réponse ne tarde pas : il faut y croire, car c’est précisément ce à quoi se raccrochent les civils palestiniens pour pouvoir vivre au jour le jour.

La fixité de ses journées est d’autant plus marquante qu’elle s’oppose au mouvement constant de son interlocutrice qui, de Paris à New York, voyage d’hôtel en hôtel pour présenter ses films. À l’inverse, si Fatma change de lieu, ce n’est que de quelques rues, et uniquement pour bénéficier d’une connexion, toujours chancelante, et répondre à son interlocutrice. Fatma a pourtant un rêve : quitter Gaza pour l’Italie, la France, Téhéran, non pas partir pour toujours, mais avoir la possibilité de voyager, et de retourner ensuite chez elle.

L’amitié et l’art comme résistance

Ce que les spectateurs retiendront de Put your soul on your hand and walk, ce sera sans aucun doute le sourire imperturbable de Fatma. Les bâtiments s’écroulent, elle reste impassible. La faim sévit, elle se porte bénévole, sans songer à se nourrir elle-même. Elle a désormais l’habitude, depuis tant d’années, de vivre dans cet enfer à ciel ouvert. Face à son téléphone, elle égrène sans tressaillir la longue liste de ses proches qui disparaissent un à un sous les bombes. Elle ajoute que ce n’est rien, face à une réalisatrice qui s’insurge : « non, ce n’est pas rien ! » Et ce n’est que lorsque celle-ci lui demande de parler plus longuement de ses proches que son masque se fissure, traduisant bien la sourde tristesse du quotidien gazaoui, et la force qu’il lui faut pour continuer de sourire.

C’est d’ailleurs ce même sourire qu’elle recherche en tant que photographe et qui se manifeste dans son travail sous la forme d’une philosophie toute personnelle : il faut chercher la vie et la beauté au milieu du chaos, au milieu des bâtiments effondrés. La force du film de Sepideh Farsi tient aussi à ce qu’il rend compte de la justesse et de la beauté des photos de Fatma – celles-ci sont intégrées au documentaire – qui se révèle être une photographe extrêmement talentueuse.

Peu à peu, une véritable amitié se développe entre les deux femmes. Une relation qui sera brusquement interrompue par les bombes de l’armée israélienne. Si son décès semble relever du cauchemar, son optimisme et sa résilience dans ce chaos paraissaient aussi irréels, tout droit sortis d’une bien triste fiction. C’est cette contradiction qui nous touche autant dans Put your soul on your hand and walk car comme le rappelait Jean-Luc Godard : « tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les documentaires tendent à la fiction. »