Souvent narrée comme la concrétisation d’un idéal libertaire, l’odyssée de l’Internet n’en est pas moins l’objet d’une hégémonie scientifique, technologique et militaire. À son origine d’abord, un pays, les États-Unis, conscient de s’être doté par là d’une avance technologique considérable. Parallèlement à son essor, émerge le modèle de la «Silicon Valley»1, hub technologique d’essence libertarienne, antiétatique et pourtant né d’une alliance entre complexe militaro-industriel, milieu universitaire et de l’ingénierie. L’effort de communication déployé par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et autres licornes2, dont les épopées se confondent en storytelling et les objectifs en promesses d’émancipation, se heurtent aux affaires Snowden ou encore Cambridge Analytica…

Internet et la «Silicon Valley», fruit d’une collaboration techno-militaire

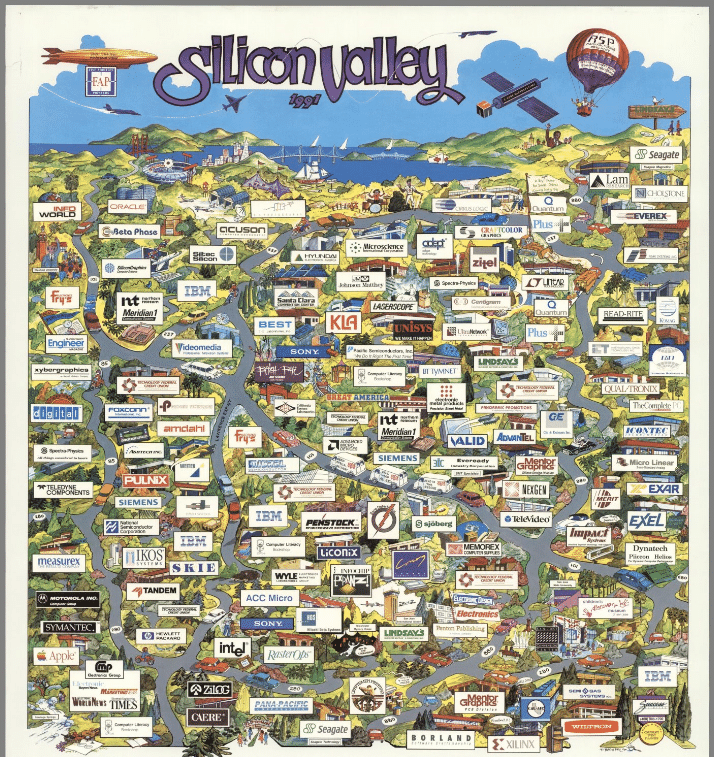

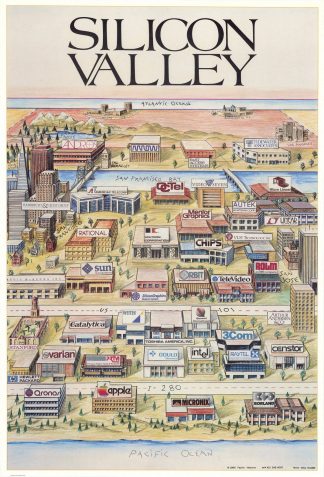

Au départ simple espace agricole, le sud de la Baie de San Francisco connaît, grâce à l’injection abondante de financements militaires, un boom démographique et urbain dans les années 1950-1960 autour de la Leland Stanford Junior University. La fusion du capital local et de la technologie est au cœur de l’émergence de ce cluster promis à un rayonnement international. Contrairement aux idées reçues, son essor s’appuie davantage sur une volonté étatique et sur des acteurs civils, militaires et universitaires que sur un fourmillement soudain d’innovations individuelles. La Leland Stanford Junior University, d’où sortiront les William Hewlett et David Packard (Hewlett & Packard), Sergey Brin et Larry Page (Google) ou encore Jerry Yang et David Fillo (Yahoo), sert de catalyseur dans la région en attirant investissements et forte densité technologique. C’est le processus dit d’essaimage, la concentration de petites entreprises innovantes alliant ingénierie et recherche, qui a cours historiquement dans la région et qui fait la spécificité de cette vallée.

La Silicon Valley a toujours été liée dans son développement au secteur militaire et, à cet égard, a toujours constitué un bien stratégique pour les États-Unis. Guerre froide oblige, le budget militaire s’accroît dans le pays, tout particulièrement dans cette région où s’érigent des bases satellitaires et autres parcs de superordinateurs. Berceau du portail Internet en 1995, dont l’ancêtre ARPANET3 était conçu à des fins militaires, la Silicon Valley accueille aussi le centre de recherche J.S Ames de la NASA, destiné aux vols aérospatiaux, à l’imagerie robotique ou encore à l’intelligence artificielle. Si, dans les années 80, l’ARPA se désengage du projet ARPANET, le National Science Foundation et les centres de recherches publics reprennent la main avec pour objectif d’imposer les normes américaines dans le monde. En définitive, l’invention plus ou moins autonome en 1989 du Web par Tim Berners-Lee dans un cadre universitaire n’aura pas fourni un relais moins efficace mais seulement plus subtil de l’hégémonie américaine sur la question. Les défenseurs californiens de l’internet libre sont souvent tributaires d’une pensée libertarienne bien spécifique à la baie de San Francisco, qui remonte aux horpailleurs.

À l’origine déjà, Leland Stanford, co-fondateur de l’Université du même nom autour de laquelle s’agrège le tissu d’entreprises formant la Silicon Valley, incarne à lui seul le mélange des genres typique de la région, entre milieu des affaires et pouvoir politique.

Au cours des années 2000, tout le complexe militaire collabore de plus en plus étroitement avec les plus gros acteurs de la Silicon Valley, formant ainsi un consortium cyber-sécuritaire inédit. La NSA initie le programme PRISM, révélé en 2013 par Edward Snowden4. La CIA fait l’acquisition du fonds d’investissement In-Q-Tel soutenant le développement de pas moins de 171 start-up sur vingt ans. Le Pentagone crée une Commission de sécurité nationale pour l’intelligence artificielle, co-pilotée par Eric Schmidt (ancien CEO de Google) et Robert O. Work (ancien secrétaire adjoint à la Défense). Déjà à l’origine d’un contrat sulfureux avec Google, le Pentagone, comme le département de la Défense des États-Unis (coopérant notamment sur des projets en lien avec Amazon et Microsoft) garantit l’assise techno-militaire internationale du pays. Enfin, comme le souligne Laurent Carroué, « le Defense Innovation Advisory Board, un organe consultatif du Pentagone, veut accélérer les transferts d’innovations des firmes de la Silicon Valley vers le Département de la Défense ».

Le statut privé des fleurons américains du numérique est une aubaine pour l’Etat qui s’en sert de couverture dans sa course à la suprématie cyber-militaire, et ce notamment dans le contexte de la rivalité sino-américaine actuelle. Récemment, Google consent à mettre à disposition du Pentagone son logiciel TensorFlow pour améliorer l’analyse d’images des drones. Malgré les promesses d’un usage non-létal, 3 000 salariés ont signé une lettre à la direction de Google pour empêcher un tel projet de voir le jour. Les nombreuses dissensions internes n’ont cependant pas empêché les directions de Google, d’Amazon, d’Oracle ou encore de Microsoft de collaborer avec le Département de la Défense américaine autour de projets controversés d’intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, de robotique, s’écharpant pour décrocher de lucratifs contrats avec le Pentagone autour du développement et de la militarisation d’une technologie de cloud computing nouvelle génération (projet JEDI).

Ces circonstances permettent de mieux comprendre la relation qui lie le gouvernement américain aux entreprises du numérique. Militaire, sécuritaire, scientifique, politique, économique, technologique, les raisons sont trop nombreuses et les enjeux trop stratégiques pour que les pouvoirs publics, fussent-ils américains, ne laissent trop longtemps à ces acteurs privés le loisir de faire la pluie et le beau temps sur le marché du numérique. À l’origine déjà, Leland Stanford, co-fondateur de l’Université du même nom autour de laquelle s’agrège le tissu d’entreprises formant la Silicon Valley, symbolise à lui seul le mélange des genres typique de la région, entre milieu des affaires et pouvoir politique. En effet, Leland Stanford cumule alors la fonction de sénateur de l’État de Californie avec celle de président de la South Pacific Railroad. Aujourd’hui, c’est par exemple Jeff Bezos, CEO d’Amazon et propriétaire du Washington Post qui incarne sûrement le mieux cette figure à cheval entre le monde des affaires et celui de la politique.

GAFAM vs Etats : « N’écoutez pas ce qu’ils disent, regardez ce qu’ils font »

Les géants du numérique ont pu profiter d’un instant de vide juridique pour se tailler la part du lion et se positionner en situation d’oligopole sur le marché des données. Or le rapport de force est en train de progressivement s’équilibrer alors que la dernière session du forum économique mondial de Davos a débouché sur une volonté commune à 70 pays (dont États-Unis, Russie, Japon, Chine et Union européenne) d’encadrer le commerce électronique par le biais des négociations à l’OMC. Néanmoins, la stratégie à employer divise les pays selon un découpage Nord-Sud, en plus d’un tiers camp de pays émergents qui se distingue par une volonté de réglementation nationale de la circulation des données numériques, opposé à la volonté de dérégulation de la triade Japon-UE-USA, qui semble s’aligner sur la position des GAFAM en matière de législation numérique.

Derrière la défense des principes de libre accès et de libre circulation des données se profile le Cheval de Troie de la lutte pour le contrôle des données numériques.

Le bras de fer homérique que mettent en scène médias et communicants autour des GAFAM et de la puissance publique américaine dans un prétendu face à face, contient une grande part de rhétorique destinée au grand public et qui recouvre en réalité un espace qui se veut post-politique. Si un rapport de force se dessine bien entre les deux acteurs, c’est avant tout autour du contrôle de la donnée numérique, mais très peu sur des questions d’orientation politique, domaine sur lequel il règne finalement un certain consensus. En réalité, toute l’emphase médiatique autour de la divergence sur les moyens de censurer l’Internet permet de faire disparaître toute discussion sur le bien-fondé de cet objectif même.

Un tour de force des grands du numérique a été de substituer leurs intérêts à ceux de l’Internet et des internautes en général. Comme si finalement, la lutte contre la mainmise de l’Etat sur les données, en plus d’être toute relative, garantirait que ces données soient plus en sécurité dans les serveurs de Microsoft ou Google, car que sont-ils sinon des synonymes de l’Internet libre et neutre ? Loin de l’opposition idéalisée entre défenseurs d’un Internet libre et pouvoirs publics cherchant à les museler, il s’agit surtout d’une lutte de pouvoir, menée à coups de millions de dollars injectés dans d’intenses lobbyings auprès des États pour conserver une position de marché avantageuse, ou pour influer sur les négociations autour de la législation du numérique en poussant pour une déréglementation du marché. Derrière la défense des principes de libre accès et de libre circulation des données se profile le cheval de Troie de la lutte pour le contrôle des données numériques. L’initiative philanthropique type – internet for all – à laquelle se prêtent les bienfaiteurs du numérique dissimule bien souvent une rivalité pour le recueil de data en augmentant la connectivité dans le monde.

Un enjeu supplémentaire reste celui de la décentralisation du stockage de données. Pour éviter de faciliter la régulation à l’échelon national des États, les GAFAM refusent de délocaliser leurs serveurs dans les pays concernés, qui se retrouvent alors stockés principalement aux États-Unis. Un problème de taille pour le droit de souveraineté numérique réclamé par des pays comme l’Inde ou le Nigéria. À l’inverse, le Cloud Act permet aux agences de renseignement américaines de requérir des données de la part de fournisseurs d’accès de Cloud computing, étrangers ou non, si la “protection de l’ordre public” américain est en jeu.

Les déclarations publiques de soutien à la cause environnementale, n’empêchent pas à Google de financer en sous-main des organisations et des think-tank conservateurs et climato-sceptiques, notamment le CEI, groupe de pression parvenu à convaincre l’administration Trump d’abandonner les accords de Paris. Ces derniers temps, l’image de Facebook se voit également être écornée. L’insuccès du projet Aquila, le déboire probable du Libra4 (projet de monnaie numérique indexé sur des devises fortes et reposant sur la technologie blockchain) en Europe, les remontrances du Congrès américain et le revers de l’affaire Cambridge Analytica auront fini d’enterrer les ambitions présumées de candidature électorale de Mark Zuckerberg. Face à Donald Trump, la défense d’une politique d’immigration souple est de mise puisque de bon ton pour l’image du jeune co-fondateur de Facebook, qui s’efforce tant bien que mal de se créer une aura de sympathie, mais surtout pour la raison que la Silicon Valley dépend massivement de l’importation de cerveaux et de talents étrangers pour soutenir son modèle largement fondé sur l’innovation.

En bref, par analogie, l’opposition entre acteurs du numérique et Etat n’est pas moins artificielle sur le plan politique que celui qui opposait en France le Parti socialiste à l’UMP. Il n’est pas de réel affrontement idéologique qui opposerait, sinon de façon superficielle, poussées libertaires des entreprises du numérique et État régulateur, mais plutôt une lutte d’influence pour une ressource qui est le nouvel or de ce siècle. D’ailleurs les récentes et peu convaincantes déclarations d’acteurs politiques projetant à terme de démanteler ou de taxer les GAFAM ne se fondent pas tant sur la base d’une impulsion anti-libérale que sur un idéal de libre-concurrence auquel la situation de monopole fait obstacle.

Internet, nouvelle mue d’un néolibéralisme « siliconé »

Derrière le paravent désintéressé et humaniste des entreprises du numérique se cache un agenda politique. C’est en tout cas la thèse que soutient le chercheur américano-biélorusse Evgeny Morozov dans son ouvrage Le Mirage numérique (2015). Le vrai débat autour de l’émergence de ces puissances du numérique devrait donc être celui du terrain politique. Les GAFAM constituent déjà un acteur politique, doté d’un soft-power 2.0 et porteur d’un modèle que l’on pourrait qualifier de tech-libertarianisme, affublé de ses déclinaisons les plus récentes comme celles du «capitalisme des plateformes» désignant les modèles Netflix ou encore Uber.

Morozov ne peut s’empêcher de remarquer l’étonnante synergie entre deux phénomènes pourtant analysés distinctement par le complexe médiatico-politique. Celui d’un côté, incarné par « Wall Street », de la crise, de la récession et de l’austérité qui s’occupe d’achever ce qu’il reste de l’État social tel qu’il a pu autrefois exister, et de l’autre côté celui qui incarne « l’abondance et l’innovation », le nouvel or californien. Or, Morozov nous dit de cette tendance inversement proportionnelle qu’elle s’articule autour d’un « numéro du bon flic, mauvais flic (Ibid, p.8) », autrement dit du bâton et de la carotte. L’objectif est simple : démanteler l’État social d’un côté, y substituer les plateformes numériques de l’autre. En bref, la révolution numérique en est une politique et sociale plus que technologique. En témoigne l’exemple récent du rachat par Google de Fitbit, géant du fitness, récoltant des données de santé de millions de patients américains, qui se révèlent curieusement stratégiques en pleine conjoncture de désinvestissement public en matière de services santé.

Le paradigme open society et la présentation de l’Internet comme un bien public contraste avec la suppression, aux États-Unis, de la neutralité du net, qui garantissait un même accès web selon l’opérateur sans différenciation aucune.

Pas de coïncidence pour Morozov, mais bien une stratégie concertée entre le démantèlement de l’État social et la Silicon Valley vantée pour son modèle d’innovation onirique : « Les fameux partenariats public-privé (plaie de nombreuses administrations publiques permettant un grignotage capitaliste de plus en plus féroce) sont désormais le cheval de Troie du contrôle numérique globalisé ». Ce n’est pas un hasard si les lois ont un train de retard sur l’endiguement du phénomène de marchandisation numérique, puisque dans un même temps les gouvernements ont renoncé à la politique pour laisser le marché libre comme seul (dé)régulateur social.

Le redéploiement contemporain du néolibéralisme, enraciné matériellement dans la Silicon Valley, projeté virtuellement par le biais de l’espace numérique, empêche selon Morozov de penser un modèle alternatif de gestion des données. Le monopole des entreprises numériques n’est pas seulement un monopole économique, mais il sature aussi l’imaginaire politique autour du numérique6. La confiscation des données privées à des fins publicitaires ou d’espionnage de masse est un modèle défini par défaut. Le paradigme des traités de libre-échange type TAFTA sacrifie les droits protégeant les données et la vie privée des internautes sur l’autel du libre-échange qui ne doit surtout pas être entravé. C’est au nom de ce même principe de liberté et de démocratisation de l’accès « gratuit » à Internet que le projet Facebook de réduire la fracture numérique en Afrique propose de fidéliser une clientèle pauvre avec un accès certes gratuit, mais partiel, pour des utilisateurs qui devront payer au-delà d’un certain niveau d’accès, prix indexé sur le niveau de données consommées. Morozov anticipe la perversité de cette stratégie qui vise à monétiser ces données que les utilisateurs d’Internet.org auront été contraints de céder.

Le « capitalisme de plateforme » se caractérise par l’immixtion de « plateformes » numériques dans tous les secteurs publics désinvestis par l’État.

Le paradigme open society et la présentation de l’Internet comme d’un bien public contraste avec la suppression, aux États-Unis, de la neutralité du net, qui garantissait un même accès web selon l’opérateur sans différenciation aucune. Cette mesure, bénéficiant logiquement aux GAFAM, est là aussi placée sous le signe du libre-échange et sur l’impératif d’évacuer ce « nuage régulatoire étouffant au-dessus d’Internet ». Si Twitter, entre autres, a pu s’opposer à cette mesure, c’est davantage au motif du droit à l’innovation et à la libre-concurrence qu’à celui d’un accès non-discriminatoire à l’Internet.

La Silicon Valley subit un récent phénomène de diversification sectorielle qui s’explique par la multiplication des filons technologiques : intelligence artificielle (IA), robotique, médecine de précision, véhicules autonomes ou encore internet des objets. Le « capitalisme de plateforme » se caractérise par l’immixtion de « plateformes » numériques dans tous les secteurs publics désinvestis par l’État. Les biotechnologies en milieux hospitaliers, la gestion bancaire, les paiements en ligne, l’immobilier, les jeux vidéos, etc. Mais l’idéologie néolibérale, indissociable de ce milieu, se diffuse aussi de façon plus traditionnelle, la Silicon Valley étant répartie en cercles concentriques de sociabilités, et notamment d’associations néolibérales, libertariennes ou transhumanistes.

Internet, objet d’émancipation ou de contrôle ?

La gouvernance numérique théorisée sous l’administration Obama ouvrait la promesse d’une redéfinition du lien entre individus et État sous l’égide de la transparence et de l’ouverture. Le territoire digital inaugure alors une gouvernance rénovée, appuyée par tout l’éco-système des investisseurs et startupers formant le maillage de la Silicon Valley. Le soft power classique auquel nous avait habitués les Coca-Cola, Disney et autres McDonald’s laisse place au smart power, tel que conceptualisé par S. Nossel, mis en application par Hillary Clinton et porté par ces géants californiens du numérique. L’espace virtuel était censé rebattre les cartes en faisant émerger une hiérarchie horizontale et un pouvoir apparemment sans épicentre. Il n’a pas cependant fallu attendre beaucoup de temps pour que l’illusion se dissipe et pour que les devises de transparence, liberté d’expression et défense de l’« internet libre » deviennent des synonymes de surveillance de masse, contrôle du récit politique, et oligopole numérique. L’espérance d’une démocratie de la transparence et de l’auto-régulation a vite fait place à la crainte des villes entières sous « gouvernance algorithmique » et à la merci des IA et d’un soft-totalitarisme digital. En outre, la puissance numérique a bien son centre d’émission tangible : celui de la Silicon Valley, qui dénote l’esprit d’une région bien particulière au sein d’un pays déjà rendu singulier par son attachement viscéral au capitalisme.

Le discours visant à « préserver» l’Internet de toute « fake news » – notion très englobante – au nom de la sauvegarde de la liberté d’expression, cache un paradoxe criant et une volonté de se ressaisir du récit politique, dont l’Internet est devenu le principal medium.

Cette doctrine Obama-Clinton de digital diplomacy a été illustrée lors du « Printemps arabe » lorsqu’Alec Ross, conseiller spécial à l’innovation auprès de la secrétaire d’État, faisant le lien entre Washington et la Silicon Valley et pouvant compter sur la pleine coopération de cette dernière, soutint directement les révolutions arabes en garantissant la « liberté d’Internet » sur le terrain, comme « droit des peuples ». Son équipe s’est employée à contourner les tentatives de contrôle de l’Internet par les dirigeants locaux au nom des forces « pro-démocratiques ». Si ce jour-là le camp Clintonien a eu la chance de se trouver du « bon » côté , il n’hésite pas aujourd’hui à prôner un contrôle de l’Internet sous le prétexte d’une lutte contre la prolifération de « fake news », ou d’ingérence informatique étrangère, phénomènes tenus pour responsable de la défaite de leur candidate aux dernières élections. C’est dire si le récit du fantasme d’un Internet libre a fait du chemin, et à quel point il est ajustable. Le discours visant à « pacifier » l’Internet de toute « fake news », notion très englobante, au nom d’une sauvegarde de la liberté d’expression, cache un paradoxe criant et une volonté de se ressaisir du récit politique dont l’Internet est devenu le principal medium.

Dans un contexte international simultané de raideur étatique et de montée de la révolte, l’Internet est tantôt perçu par les gouvernements comme un contre-pouvoir menaçant, tantôt comme un outil de contrôle sans précédent.

Il est certain que les menaces WikiLeaks et Snowden, pas vraiment à l’avantage des Américains, ont précipité l’abandon du récit d’un Internet libre et utopique, qui ne bénéficiait plus à la stratégie cyber-diplomatique du pays. L’internet chinois et désormais russe, ainsi que les tentatives de législations européennes, ne “violent” le principe de démocratisation de l’Internet que lorsqu’ils constituent une inertie face à la puissance de projection numérique ou éco-numérique américaine. D’ailleurs, lorsque l’opportunité se présente à Google d’offrir un moteur de recherche censuré et conforme aux standards politiques chinois ou de vendre des mots-clés de son moteur de recherche à des candidats à la présidentielle américaine via Google Ads, l’appât du gain prend rapidement le dessus. Les magnats de la Silicon Valley ne rechignent jamais à mettre en place des systèmes de surveillance publics aux Philippines ni à se mettre à la disposition du contrôle étatique chinois. Par ailleurs, si le président Trump s’offusque des tentatives de taxation des GAFAM en Europe, c’est avant tout dans une optique de protectionnisme économique, de la même façon que les accusations d’espionnage à l’encontre de Huawei s’inscrivent dans un contexte plus général de guerre économique7 avec la Chine et de mise en pratique d’une stratégie de lawfare internationale. Derrière l’apparente divergence entre les entreprises du numérique et le gouvernement américain autour d’Internet, comme lorsque les candidats Trump et Clinton plaidaient pour fermer l’Internet dans les zones à risques de radicalisation djihadiste, et que Bill Gates réclamait haut et fort un accès universel à Internet, plus discrètement, se peaufine une relation de coopération entre les deux acteurs, notamment à travers les agences de renseignement et les agences gouvernementales en général. Dernier exemple en date avec Google qui semble, en coopération avec la NASA, avoir acté la course internationale pour la suprématie quantique.

Dans un contexte international simultané de raideur étatique et de montée de la révolte, l’Internet est tantôt perçu par les gouvernements comme un contre-pouvoir menaçant, tantôt comme un outil de contrôle sans précédent. Le projet dystopique de cité saoudienne « intelligente » Neom, le logiciel orwellien d’espionnage « Gaggle » mis en place dans les écoles américaines pour prévenir le risque de fusillade, le mal nommé « social credit system » chinois, constituent l’envers du décor californien. Loin des promesses de départ, le problème semble être aujourd’hui de se résoudre à réguler l’Internet pour sauvegarder sa liberté tout court. À Bristol, les données d’un quart de la population sont exploitées par un algorithme de prédiction sociale. Le croisement de ces données seraient capables de « prédire les problèmes sociaux », à savoir les risques de violences domestiques, d’abandons d’enfants, et ce en allant même jusqu’à établir des profils de citoyens se voyant assigner une note allant de 1 à 100, révélant un sinistre traitement sécuritaire, psychiatrique et hautement discriminant de la question sociale :

« Le système a même prédit qui parmi les enfants de 11 à 12 ans semblait destiné à une vie de NEET – quelqu’un qui ne travaille pas, ne fait pas d’études et ne suit pas de formation – en analysant les caractéristiques que les personnes actuellement dans cette situation présentaient à cet âge »

Là encore, l’usage qui est fait des algorithmes n’a rien de neutre politiquement et ne devrait pas en cela constituer une fatalité. Evgeny Morozov en est convaincu, il existe une autre façon d’exploiter l’outil numérique, au moyen d’un combat qui se mène sur un plan politique, sans se réduire à une lutte contre la technologie numérique en soi.

1 Dont le nom fait référence aux matériaux électroniques liés à l’informatique comme les systèmes d’armements ou encore les calculs ballistiques.

2 Startup dont la valorisation boursière excède les 1 milliards de dollars.

3 Advanced Research Project Agency Network, lui-même issue du projet ENIAC (1945), ordinateur IBM servant au calcul balistique, puis du projet SAGE (1952), réseau d’ordinateurs pour coordonner le territoire américain en cas d’attaque militaire soviétique.

4 Système de surveillance mondial déployé par la NSA et utilisant les données collectées depuis Internet et ses fournisseurs d’accès.

5 L’intraçabilité de cette monnaie numérique pose la question de l’évasion fiscale.

6 Le projet Cybersin de Salvador Allende aurait pu représenter un usage alternatif et émancipateur des algorithmes.

7 Aux nouvelles générations de plateformes du numérique NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) répond l’émergence de concurrents asiatiques du numérique, les fameux BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi).